老人ホームの入居条件

病気を抱えている方も、老人ホームが設けている入居条件を満たすことで入居は可能です。

ただ施設によって、医療ケアや看護師の配置人数が違うことから「自分に必要な介護サービスが受けられるか」を確認することが大切です。

このページでは「多くの老人ホームが設けている入居条件」や「老人ホームで対応可能な病気」「持病を抱えている方におすすめの施設」を解説しています。

いずれも老人ホームを選ぶうえで重要な内容なので、一つひとつ確認していきましょう。

まずは多くの老人ホームで設けている6つの入居条件を見てみましょう。

- 年齢

- 要介護度

- 認知症の有無

- 医療依存度

- 身元保証人の有無

- 収入

入居条件には入居者の身体状況だけでなく、身元保証人の有無や収入といった内容も含まれています。

入居を考えている方の状態と照らし合わせながら、老人ホームの入居条件を満たしているか確認していきましょう。

1. 年齢

老人ホームに入居できる年齢は、原則として「60歳以上」または「65歳以上」が条件となっています。

ただし、施設によっては相談することで60歳未満でも入居可能となるケースもあります。

また、介護保険の第2号被保険者で特定疾病に該当する方は40歳以上から入居できます。

特定疾病についてはページ内で解説していますので、合わせて確認してみましょう。

2. 要介護度

要介護度とは介護保険制度における要介護認定の段階を示し、「自立」「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれかに区分されます。

以下はそれぞれの区分を簡単に解説している表です。

| 区分 | 心身の状態 |

|---|---|

| 自立 | 日常生活に支援や見守りが必要ない。 |

| 要支援1 | 基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部動作に見守りや手助けが必要。 |

| 要支援2 | 筋力が衰え、歩行・立ち上がりが不安定。介護が必要になる可能性が高い。 |

| 要介護1 | 日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。認知機能低下が少しみられる。 |

| 要介護2 | 要介護1よりも日常生活動作にケアが必要で、認知機能の低下がみられる。 |

| 要介護3 | 日常生活動作に全体な介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖・歩行器・車いすを使用している状態。認知機能が低下し、見守りも必要になる。 |

| 要介護4 | 要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要。思考力や理解力も著しい低下がみられる。 |

| 要介護5 | 日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。 |

上記内容から分かる通り、数字が大きくなるほど重度であることを意味し、要介護4以上では24時間体制での介護が必要です。

3. 認知症の有無

施設によっては認知症の方を受け入れていない施設があります。

また認知症を受け入れている施設でも、症状が進行した場合に入居の継続が困難となることもあるので注意が必要です。

そういったことにならないよう、あらかじめ退去条件も確認しておくと良いでしょう。

【わかりやすく解説!】認知症とは(初期症状・種類・予防方法・進行・何科を受診?)

また、以下のボタンから認知症の方を受け入れている老人ホームを探すことができます。

認知症の方でも入居できる老人ホームを探す4. 医療依存度

医療依存度とは、持病により日常生活を送るうえで医療的サポートをどのくらい受ける必要があるのかを意味します。

医療依存度が高い方や、ケアを行うのに特殊な機器・専門家を必要とする持病の場合、入居できない施設もあるので注意しましょう。

入居先を探す際は持病や往診歴を施設側と共有し、対応可能かどうか確かめておくことが大切です。

また認知症と同様に、持病が悪化したときにどこまで対応してくれるのか確認しましょう。

病院・クリニックを併設している老人ホームを探す5. 身元保証人の有無

身元保証人(身元引受人)とは、持病の治療方針などに関して本人に代わり判断を行ったり、日常生活で必要となる各種手続きを代わりに行ったりする人のことです。

老人ホームでは、全体の9割以上の施設が入居の際に身元保証人を必要とします。身寄りのない方など身近に身元保証人となってくれる人がいないときは、代行サービスを利用しましょう。

6. 収入

入居する際、施設側から入居者の収入状況に関するチェックが入る場合があります。

老人ホームに入居するにあたり「入居一時金」と「月額利用料」を支払う必要があるため、これらの負担が可能となるだけの収入・貯蓄は不可欠です。

入居中に資金難に陥らないように、月々の収入にはある程度余裕を持たせるのが望ましいでしょう。

【一覧表でわかる】老人ホームの費用相場(種類別・都道府県別)

また老人ホームの費用相場を理解しておくことで、どのくらい資金を用意しておくべきかの目安となるのでおすすめです。

以下は全国の老人ホームの費用相場をまとめた表です。

| 費用種別 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|

| 入居一時金 | 95.0万円 | 10.0万円 |

| 月額利用料 | 15.5万円 | 13.5万円 |

平均値とは:データの合計値をデータの個数で割った値です。極端に大きい値や小さい値の影響を受けやすい特徴があります。

中央値とは:データを大きい順・小さい順に並べたときに、中央に来る値です。平均値のように、極端な値の影響を受けにくい特徴があります。

なお相場は施設や地域によって異なります。お住まいのエリアの相場が気になる方は以下のボタンから確認してみましょう。

全国の老人ホームの費用相場を確認する老人ホームの入居条件を詳しく知りたい方は、以下の記事から詳細を確認できます。

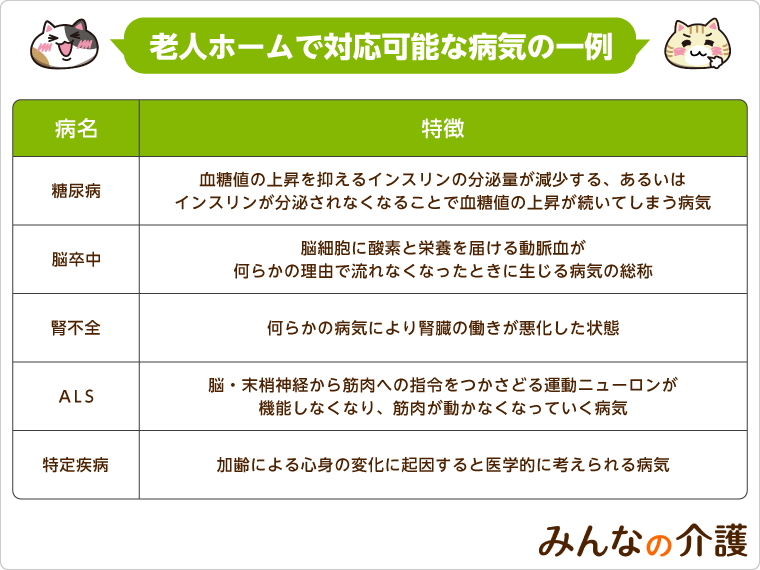

老人ホームで対応可能な病気

この項目では老人ホームで対応可能な病気の種類を一部紹介します。

病状の解説に加え、老人ホームで提供している医療行為の種類も解説していますので、一つひとつ見ていきましょう。

糖尿病

糖尿病とは、血糖値の上昇を抑えるインスリンというホルモンの分泌量が減少する、あるいはインスリンが分泌されなくなることで、血糖値の上昇が続いてしまう病気のことです。

【医師監修】高齢者に多い糖尿病とは?適切な食事や認知症のリスクを解説

血糖値が上がっても、初期の段階だと自覚症状がほとんどありません。そのため「体調に特に変化はないので、たいしたことはないだろう」と考えて生活習慣を変えないでいると病状はどんどん進行します。

病状が進行していくと、やがて糖尿病網膜症や糖尿病腎症、壊疽(えそ)といった合併症を発症します。壊疽が起こると、手足を切断しなければならない場合もあります。

糖尿病・インスリンに対応している老人ホームを探す脳卒中

脳卒中とは、脳細胞に酸素と栄養を届ける動脈を流れる血液が、何らかの理由で流れなくなったときに生じる病気の総称のことです。大きく分けて脳出血、くも膜下出血、脳梗塞の3種類があります。

脳出血とクモ膜下出血は、脳の血管が破れることで血が行き届かなくなり、脳細胞が壊死する病気です。一方、脳梗塞は脳の血管が血栓により詰まってしまい、詰まった先の脳細胞が壊死する病気を挿します。

脳細胞は死んでしまうと回復は難しく、その後はその箇所をつかさどる脳機能が低下します。そのため、治療により一命を取りめたとしても、麻痺や認知障害などの後遺症が残ることが多いです。

後遺症が残った場合はリハビリに対応した施設などに入居し、身体機能の回復・維持を図るケースが多いです。

リハビリが必要な方の受け入れが可能な老人ホームを探す腎不全

腎不全とは、何らかの病気により腎臓の働きが悪化した状態のことです。腎不全がさらに悪化し、もはや機能回復が見込めなくなったときは慢性腎不全といいます。

慢性腎不全になると血液中の老廃物・水分を自力で排出できなくなり、尿毒症症状などを発症してしまい、そのままだと生命の維持ができません。そのため、人工透析により血液を浄化する必要があります。

人工透析はおおむね、週に3回、1回あたり4時間ほどかかります。

人工透析が必要な方の受け入れが可能な老人ホームを探すALS

ALSとは日本語だと筋萎縮性側索硬化症といい、脳・末梢神経から筋肉への指令をつかさどる運動ニューロンが機能しなくなり、筋肉が動かなくなっていく病気です。

【初期症状は4種類】筋萎縮性側索硬化症(ALS)とは?原因や進行のしかたを医師が解説

異常タンパク質の蓄積など原因はいろいろと指摘されていますが、実際のところ根本原因が何なのかは、現代医学ではまだ明らかにされていません。

進行性の病気で、一度発症すると症状が好転することはなく、徐々に体が動かなくなっていきます。やがて、口・喉の筋肉も動かないために話すことができなくなり、呼吸筋が弱まると人工呼吸器の装着も必要です。

ALSの方の受け入れが可能な老人ホームを探す16の特定疾病

特定疾病の定義は厚生労働省によって、以下のように定めれています。

- 特定疾病

- 心身の病的加齢現象と医学的な関係があると考えられる疾病、そして加齢とともに生じる心身の変化が原因で、要介護状態を引き起こすような心身の障害をもたらすと認められる疾病のこと。

【介護保険】特定疾病とは?16種類一覧と診断基準、覚え方(第2号被保険者も対象に)

特定疾病には上記で紹介したALSを含めた16種類の病気が該当します。

- がん(末期がん)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症却

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

いずれも難病のため、専門の医療ケアが必要になることも多いです。

もし特定疾病を発症していて老人ホームを探す場合、医療体制が十分に整っている施設を探す必要があります。

病院・クリニックを併設している老人ホームを探すその他病気への対応

上記で紹介した病気以外にも、以下の医療行為で対応可能な病気であれば、老人ホームに入居できる可能性が高いです。

看護職員が対応可能な医療行為

- インシュリン注射

- 中心静脈栄養

- 経管栄養(胃ろうなど)

- 痰(たん)の吸引

- 人工呼吸器の管理

- 在宅酸素

- 床ずれ・褥瘡(じょくそう)への処置

- 在宅酸素療法

- ストーマ装具の貼り替え

- 導尿、バルーンカテーテルの管理

ただし冒頭でも紹介した通り、老人ホームによって対応している医療行為は異なることから、あらかじめ確認することが必要です。

【施設の種類で比較】老人ホームで受けられる医療行為の一覧(インスリン・透析・胃ろう)

なお「みんなの介護入居相談センター」では、一人ひとりの身体状況に合わせた施設を紹介しているほか、資料請求や見学予約も無料で行なっています。

以下のボタンから簡単に相談できるので、持病を抱えている方も一度お問い合わせください。

持病を抱えている方に「介護付き」をおすすめする5つの理由

この項目では持病を抱えている方におすすめの介護施設として、介護付き有料老人ホームを紹介しています。

なぜ数ある老人ホームの中で、介護付き有料老人ホームがおすすめなのか、5つのポイントに分けて解説しています。

1. 医療機関と連携している

介護付き有料老人ホームでは看護師または准看護師の配置が義務付けられていることから、以上の項目で紹介した「看護職員が対応可能な医療行為」を受けられる施設が多いです。

また、医療機関との協力体制も義務付けられていて、施設によっては病院・クリニックを併設していることもあります。人工透析を受けている方や、医療依存度の高い方安心して生活できるでしょう。

なお介護付きと同様のサービスを提供している特別養護老人ホーム(特養)では、医療体制が整っていない施設も多く、持病や必要としている医療行為の内容によっては入居が難しい場合があるので注意しましょう。

2. 24時間介護サービスを受けられる

介護付きでは月額利用料の中に介護サービス費が含まれています。

そのため、追加の費用を気にすることなく、その時々で必要な介護サービスを受けることができる点は介護付きならではの特徴と言えるでしょう。

また、介護サービスは24時間体制で受けることができ、要介護度の高い方への対応力が高いです。

3. 看取りに対応している

介護付きでは基本的に看取りに対応しているので、終身利用を考えている方も安心して入居できます。

終末期を迎えても、病院への入院や医療体制の整った施設への転居・入院をする必要がなく、住み慣れた施設で最期まで過ごせます。

施設内での看取りを希望する入居者に対しては、介護・医療の専門職がチームを形成し、本人・ご家族と向き合いながらしっかりと対応してくれます。

4. 要介護度に制限はない

介護付きとほぼ同じ水準のケア体制がある特養は、入居条件として「原則要介護度3以上」が制度上定められています。

一方、介護付き有料老人ホームは自立の状態から入居できる施設もあります。そのため、特養の入居条件を満たしていない方も介護付きなら入居できます。

また、民間施設で数少ない要介護度5にも対応しており、寝たきりの状態でも入居は可能です。

5. 個室でプライベートが守られる

介護付きは原則個室が用意されているので、自分だけの空間を確保できます。

家族との面会も他の入居者の目を気にすることなく、過ごせるのはお互いにとって良い環境と言えるでしょう。

なお、医療ケアが手厚い施設として介護保険施設でもある「介護医療院」の居室は、パーティションや家具などで仕切られている多床室が多いです。

そのため、プライベート空間を重視する方には介護付き有料老人ホームがおすすめです。

介護付き有料老人ホームを探す

まとめ

病気を抱えていても入居できる老人ホームは数多くありますが、高度な医療措置が必要な場合は選択肢が限られるので注意が必要です。

施設によって入居条件、入院時の対応、病気が進行した時の退去条件などが変わるので、入居前に必ずチェックしてください。

また、必要な医療サービスをはじめとする心身状態の整理も大切。最適な介護医療サービスが受けられる施設の中から選ぶ必要があります。

老人ホームに入居する前には、緊急時の対応や病気が悪化した時の対応を事前に確認し、長期的に安心して過ごせる準備が重要です。

他の人はこちらも質問

老人ホームはいつまで?

有料老人ホームの平均的な入居期間は約2年7ヵ月です。介護付き有料老人ホームであれば3年3ヵ月、住宅型有料老人ホームは約2年の平均的な入居期間となっています。

特別養護老人ホームはどのくらい待つ?

特別養護老人ホームの待機入居の期間は短ければ数週間〜2ヵ月ほどですが、人気の施設や立地の良い施設だと数年待つ場合があります。おおよその平均的な待機入居は1〜3ヵ月以内です。

特別養護老人ホームは誰でも入れる?

特別養護老人ホームの入居対象は原則65歳以上で要介護3の方です。しかし40歳〜64歳であっても、特定疾病の認定を受け要介護3以上であれば入居可能です。

老健は何時までなら入れるの?

老健の入居期間は原則3ヵ月です。老健は在宅復帰を目指す機能訓練を中心とした施設であるため、長期入所はなく在宅での生活が可能と判断されれば、退所となります。

この記事の

この記事の