【一覧表】グループホームとサ高住の特徴の違い

グループホームとサ高住の違いは、施設の目的や入居条件、費用などさまざまです。

グループホームは認知症の方のみを入居対象とし、 ユニットごとに共同生活を送りながら認知症の症状の緩和・改善を目指す施設です。

一方、サ高住は高齢者が安心して生活できる「住まい」の提供を目的とする施設で、入居者の自由度は高めとなっています。

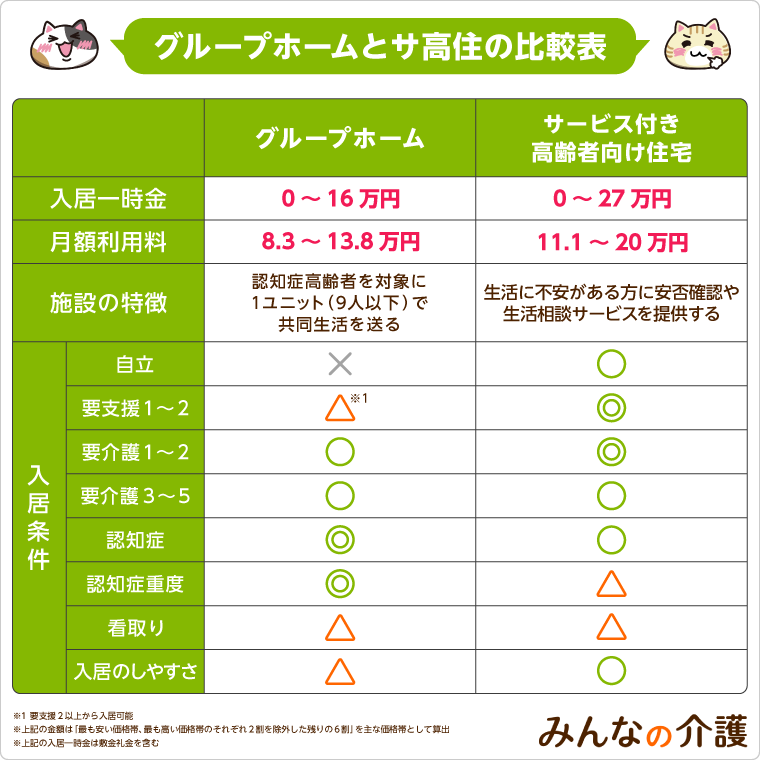

グループホームとサ高住の違いを以下の表にまとめました。

| グループホーム | サ高住 | |

|---|---|---|

| 入居対象者 | 認知症の方 | 60歳以上の高齢者 |

| 認知症への対応 | 可能 | 不可 |

| 自立 支援サポート |

共同生活を通じて生活リハビリを行う | 安否確認サービス・生活相談サービス |

| 介護サポート | 認知症ケアに特化 | なし |

| 居室の広さ | 7.43㎡以上 | 25㎡以上 |

| 入居費用 | 0~16万円 | 0円~27万円 |

| 運営 | 民間企業、社会福祉法人、医療法人など | 民間企業、社会福祉法人、医療法人など |

グループホームは認知症の高齢者が対象の施設

グループホームは、認知症に特化した高齢者向けの施設です。

そのため入居条件として、医師による認知症の診断を受けていることが必要です。

さらに、施設の立地と自分の住民票が同じ市区町村であることも条件となります。

ユニットで共同生活を送ることが特徴

グループホームは、1グループ最大9人で構成されるユニットで、共同生活を送ります。

なお、共同生活では、他の入居者と調理や掃除などの家事を分担します。

認知症は激しい人の入れ替わりや大人数の施設など、目まぐるしく変化する生活環境への対応が苦手です。

ユニットを形成し顔馴染みのメンバーと過ごすことにより、生活環境は変わらず安心した生活を送ることができます。

また、スタッフや入居者同士でコミュニケーションが取りやすいのも、少人数制であるグループホームの特徴です。

馴染みある地域で生活することができる

グループホームは「地域密着型サービス」に分類されています。このサービスは、施設と同じ市区町村に住民票がある方を利用対象としています。

そのため、入居者は住み慣れた地域で生活を送ることができ、環境変化に対するストレスを減らすことができます。

サービス付き高齢者向け住宅は一般型と介護型に分かれる

サ高住は制度上では介護施設ではなく、「住まい」として位置づけられています。

特徴として、 自宅と変わらない自由度の高い暮らしを送れる点があります。なお、料理や洗濯などの家事は料金を払えば、生活支援サービスとして対応も可能です。

あくまでも住まいという位置づけになるので、入居時には有料老人ホームのような「入居一時金」は必要なく、一般的な賃貸物件と同じく「敷金」を支払います。

なお、サ高住はグループホームとは異なり、「一般型」と「介護型」の2種類に分けられます。

一般型は生活のサポートを受ける場所

サ高住の一般型は、主に入居者の生活を支えます。安否確認や見守りサービス、生活相談サービスを受けることができ、安心して自由な生活を過ごせます。

一般型では 施設内での介護サービスの提供はありません。もし介護サービスが必要になったら、利用者の希望や介護状態に合わせて、外部の介護サービスを利用することになります。

介護型は介護サービスを受けることができる

介護型のサ高住は「特定施設」に指定され、介護付き有料老人ホームなどと同じ「特定施設入居者生活介護」のサービスが受けられます。

施設内で利用者が可能な限り自立した生活を過ごせるように、身体介助や機能訓練など、手厚い介護サービスが提供されます。

なお、介護費は、要介護認定の段階ごとに設定された定額を毎月支払います。

グループホームとサ高住の入居条件の違い

続いて、グループホームとサ高住それぞれの入居条件について詳しく解説します。

グループホームの入居条件は認知症の診断を受けていること

グループホームの入居条件は、大きくわけて以下の条件が挙げられます。

- 65歳以上の要支援2以上

- 集団生活を過ごすことに支障がない人

- 認知症の診断を受けた人

- 施設と同じ市区町村の住民票がある人

年齢は、原則として65歳以上です。ただし、若年性認知症の方であれば、40~64歳の方でも入居は可能です。

グループホームは認知症専門の施設であるため、医師から認知症の診断を受けることが必須です。

要介護度は、グループホームの入居条件として制度上「要支援2以上」と定められています。要介護認定を受けていない人や、基準を満たしていない方は入居対象外となります。

施設と同じ市区町村に住民票を持つ必要がある

グループホームは介護保険制度上、「地域密着型サービス」に分類されているので、施設と同じ市区町村に住民票を持つ人が入居対象となります。

協議により、別の市区町村の方も入居できることもありますが、原則として同じ市区町村に住む高齢者が条件です。

グループホームを探すサ高住の入居条件は60歳以上であること

一般型は自立の方も入居が可能

「一般型」の場合、入居対象となるのは60歳以上の方です。要介護認定を受けている方は60歳未満でも入居できる可能性もあります。

【目安がわかる】要介護度とは?8段階の状態像と受けられる介護サービス

また、一般型では 「自立」の方でも入居可能です。

基本的に認知症人の受け入れは行っていません。この点は認知症の方のみを入居対象とするグループホームと全く異なっています。

介護型は認知症の受け入れも可能

「介護型」の場合、 基本的に、要介護1以上が入居条件となります。

また介護型は介護・看護体制が整っているため、要介護度の重い方でも入居できます。要介護5などほぼ寝たきりの方でも入居し、適切なケアを受けることが可能です。

介護型では、認知症の方も基本的に受け入れています。ただし、他の入居者に迷惑をかけるなど、重度の認知症の場合は入居が難しいです。

サービス付き高齢者向け住宅を探すグループホームとサ高住のサービスの違い

グループホームとサ高住では提供されるサービスに違いがあり、それにより暮らし方・1日の流れも変わってきます。

入居先を探す場合は、 どの施設であれば自分の希望するサービスを受けられるのか、事前にきちんと把握しておきましょう。

グループホームのサービス内容

グループホームは認知症の方のみを入居対象としているため、認知症ケアが手厚いです。

施設で提供されるレクリエーション・リハビリにおいても、認知症の改善に効果が期待される内容が多く含まれます。例としては、以下のものがあります。

- 園芸療法

- 音楽療法

- 運動療法

- 手先を細かく動かす手芸や編み物

- 塗り絵

また、提供されるサービスには、食事・入浴・排せつの介助、生活相談、買い物代行などがあります。

基本的に身の周りのことは自分で行う

グループホームが入居対象者として想定しているのは、ある程度身の回りのことを自分で行える自立度の高い認知症の方です。

入居後は 9人で構成される、ユニット単位で共同生活を送るのが基本となっており、入居者はできる限り、自分たちで家事や身の回りのことに取り組むことが求められます。スタッフはあくまで声がけや見守りでサポートします。

サ高住のサービス内容

一般型は安否確認と生活相談サービスが提供される

一般型のサービス付き高齢者向け住宅では、「安否確認」と「生活相談」のサービスを提供することが制度上義務付けられています。

「安否確認」と「生活相談」の内容は以下の通りです。

- 安否確認サービス

- 施設スタッフが定期的に入居者の居室を訪問。身体状況や生活状況に問題がないか見守りを行う

- 生活相談サービス

- 入居者が館内での生活で生じた困りごとの相談に応じる

サ高住では食事の提供や洗濯、掃除といった生活支援サービスを利用できますが、別途料金が発生するオプションとして用意されているケースが多いです。

介護型は医療ケアを受けることができる

一方、特定施設の指定を受けている介護型のサ高住の場合、身体介護やリハビリ、医療ケアなどの体制が整っているため、要介護度が重度の方も施設スタッフから適切なケアを受けることができます。

一般型とは異なり、心身機能の維持を目的とするレクリエーションも盛んです。週に数回実施している施設もあり、入居者同士でコミュニケーションをとることができます。

グループホームとサ高住の費用の違い

グループホームとサ高住では、初期費用や月額費用にも大きな違いがあります。以下ではそれぞれの施設における料金体系について紹介しましょう。

グループホームの費用

まずはグループホームの費用から解説していきます。グループホームの費用の目安は以下の通りです。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

|---|---|

| 0~16万円 | 8.3~13.8万円 |

初期費用として入居一時金が発生する

グループホームの入居一時金の目安は0~15,8万円です。

グループホームでは基本的には初期費用として入居一時金が発生します。

入居一時金がどのくらいの額になるかは施設によって異なり、なかには入居一時金が0円の施設もあります。

月額費用の相場は10~14.3万円

グループホームの月額利用料の相場は10~14,3万円ほどです。

月額利用料の内訳は以下の通りです。

- 賃料

- 管理費共益費

- 食費

- 水道光熱費

- 医療費

- 日用品代などの生活費

- 介護保険の自己負担分

ほかにも、おむつを使用する場合は、おむつ代も加わります。

また、施設で行われるイベントや外出があれば、その費用負担も発生します。指定病院以外の通院による移動介助など、介護保険適用外のサービス利用も自己負担による支払いが必要です。

【料金表あり】グループホームの費用はいくらかかる?(入居一時金・月額利用料)

サービス付き高齢者向け住宅の費用

サ高住の費用の目安は以下の通りです。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

|---|---|

| 0~27万円 | 11.1~20万円 |

入居時の費用は賃貸住宅と同じ

一般型の場合、契約形態は一般的な賃貸住宅と同じになるため、初期費用に敷金を支払います。敷金は賃料の2〜3ヵ月分で設定する施設が多いです。

介護型の契約形態は利用権契約が多く、初期費用に入居一時金の支払いが発生します。入居一時金とは、入居時に将来の賃料を前払いすることで、相場は数十万円から数百万円まで多岐に渡ります。

なかには入居一時金ではなく、初期費用に保証金が必要となる施設もあります。保証金は入居時に預かり金として支払う費用で、入居中に月額利用料が払えなくなった場合に充てられます。

月額費用は11.8~19.5万円

サ高住の月額費用の相場は、11,8~19,5万円です。

月額費用の内訳は以下の通りです。

- 賃料

- 管理費共益費

- 食費

- 水道光熱費

- 安否確認・生活相談サービス利用料

また、介護サービスについては、外部のサービスを利用した分だけ費用が発生します。介護型の場合は要介護度に応じた介護サービスの費用を毎月定額で支払います

グループホームとサ高住のメリット・デメリットの違い

グループホームを選ぶメリット・デメリット

グループホームのメリットとデメリットを以下の表にまとめました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

メリット:認知症のケアが手厚いこと

グループホームのメリットは、行き届いた認知症のケアが受けられる点です。認知症に対する知識、接し方の技術を持つ専門スタッフが常駐し、日々の生活のサポートを行います。

さらに、認知症の進行や症状を緩和・改善に繋げるレクリエーション・機能訓練が充実しています。

デメリット:看護スタッフの配置が義務付けられていない

グループホームのデメリットは、医療ケアが不十分なところです。グループホームは制度上において、看護師や准看護師の配置義務がありません。

そのため、持病のある方や健康面に心配のある方にとっては不安要素が大きいかもしれません。

もちろん、看護職員を配置し、医療ケアが十分な施設もあります。不安な方は、地域の医療機関との連携体制や医療・看護体制を事前に確認しておくと良いでしょう。

サ高住を選ぶメリット・デメリット

サ高住のメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

メリット:自由度の高い生活を送ることができる

サ高住のメリットは、自由度の高い生活をおくることができるという点です。

サ高住はあくまで賃貸住宅という位置づけになるため、普通の住宅で暮らすのと変わらない生活を送ることができます。

また、要介護認定を受けていない自立した方でも入居ができる点もメリットに挙げられます。

一般型と介護型の2タイプから、自分の身体の状況に応じて施設を選ぶことができるのもポイントです。

デメリット:一般型は介護度が上がると退去の可能性もある

サ高住のデメリットは、一般型だと介護度が上がれば、退去の可能性があるという点です。

軽度の要介護であれば外部の介護サービスで対応できますが、寝たきりや重度の要介護だと適切なケアを受けることが難しくなります。そのため、介護設備の整った施設へ転居となる場合があります。

介護体制が十分な介護型なら安心できますが その分、費用は高いです。また、施設数が少ないため、入居する難易度は高いといえます。

グループホームとサ高住を検討している方におすすめの施設

認知症の方ならグループホーム

手厚い認知症のケアを受けたい方はグループホームがおすすめです。

認知症の方のための施設なので日々のケアはもちろん、実施されるレクリエーションやイベントも、認知症の症状や進行を緩和・改善する効果が期待できます。

なおグループホームでは、生活環境の変化に戸惑いやすい認知症の方が、 安心できるように少人数で共同生活をします。他の入居者と家事の分担をして、入居者自ら家事をすることで、脳に刺激を与え、認知症の進行を緩やかにしていきます。

自由度の高い生活を送るならサ高住

サ高住は自由度の高い生活を送りたい方におすすめです。

一般型では安否確認、生活相談のサービスが提供されているため、ひとり暮らしに不安を感じている高齢者でも、安心して生活を送ることができます。

介護型は施設で介護サービスが提供され、看護職員が常駐しているため、十分な介護・医療体制が整っています。そのため、急に介護が必要になっても安心です。

必要に応じた介護サービスを受けるなら住宅型有料老人ホーム

住宅型は、必要に応じて介護サービスを受けることができます。

さらにレクリエーションやイベントが多彩で、他の入居者とのコミュニケーションも取りやすいです。

施設の数が多く、サービス内容や設備も施設ごとで違うため、自分の希望に合わせた施設を選ぶことができます。

介護度が高い方は介護付き有料老人ホーム

介護付きは要介護度が高い方でも受け入れる可能な施設です。

原則65歳以上を入居条件としていますが、特定疾病による要介護認定があれば、40〜64歳の方も入居できます。

介護付きの特徴は24時間の介護サービスが受けられ、医療体制も整っていることです。常時介護が必要など、介護度の重い方におすすめです。なお、手厚い介護・医療ケアが受けられますが、入居もしやすい施設です。

介護付きも住宅型と同じで、施設の数が多いため希望の条件に沿った施設を見つけることができます。

老人ホームへの入居までの流れ

施設としての入居条件やサービス、料金体系に違いはありますが、入居までの流れは基本的に以下の順番で進んでいきます。

- 施設選び

- 施設見学

- 契約・手続き

- 入居

以下でそのプロセスについて詳しく説明します。

施設選び

グループホーム、サ高住に入居する場合、まずは施設選びを行います。

入居するご本人の心身状態や入居後に受けたいケアやサービス、必要となる設備などを確認し、できるだけご本人の希望に沿った施設を選択することが大切です。

自分のあった条件かを調べるには、施設のパンフレットを取り寄せるか、インターネットで検索し、比較検討します。立地などは地図検索を行い、周辺の地理や災害時のレベル(例:浸水)もチェックしましょう。

気に入った施設があったら、見学予約の申込を行います。なお、申込書を出す段階は正式な契約ではなく、 あくまで「仮押さえ」の状態なので、安心してください。

弊社の「みんなの介護」を利用すると、施設探し、資料請求、見学までの手続きを簡単に行えるので大変便利です。

施設見学

見学予約をしたら、現地に行って見学します。その際には、以下のポイントを確認しましょう。

- スタッフの対応や生活している入居者の雰囲気

- 設備の充実度

- 清潔度

- 感染対策

また、施設の雰囲気を掴むために、食事を一緒に食べる(有料)のも、良いでしょう。

見学に先立って、チェック事項や質問内容をまとめたメモを用意しておくことをおすすめします。

契約・手続き

見学の後に申し込みをして仮押さえの状態にしたら、必要な書類の準備を行います。主な提出物は診療情報提供書、健康診断書などです。

- 診療情報提供書

- 主治医が別の医師に患者を紹介する際に作成する書類

- 健康診断書

- 病院で健康診断を受けることで発行される書類。健康診断を受けてから取得まで2~3週間ほどかかる。

書類を提出したら、施設側が利用者とその家族と面談を行います。入居する本人が病院に入院中の場合は、入院先に出向いてもらえる場合がほとんどです。遠慮なく希望の面談場所を伝えましょう。

面談が終わったら、その内容をもとに施設にて入所審査が行われます。

契約の際、重要事項説明書などの書類を元に施設側から説明がありますが、もし疑問に思ったことがあればどんどん説明者に質問しましょう。

特に費用面に関する疑問は、後日トラブルの原因となることもあるため、納得のいくまで説明を求めましょう。

なお、契約時には以下の持ち物が必要になります。必要な持ち物は施設によって少し違いがありますので、事前に確認が必要です。

- 印鑑

- 印鑑証明(施設による)

- 連帯保証人

- 身元引受人の印鑑

- 連帯保証人・身元引受人の印鑑証明(施設による)

- 戸籍謄本

- 住民票

入居

審査の結果問題がないと判断されれば、入居契約に進みます。

実際に入居する際は、以下の用意が必要になります。

- カーテン

- ベッド(レンタルでもOK)

- 家電類

- タンス

- 食器

- 衣類(下着やパジャマも含めて)

- タオル類

- 靴(外履きや内履き、リハビリ用の靴)

この記事のまとめ

この記事のまとめ- グループホームは要支援2以上で認知症の診断を受けている方が対象

- サ高住一般型は自立~要介護度が軽度の方が対象

- サ高住介護型は要介護度が重度の方も対象

- グループホームは認知症ケアのサービスが手厚い

- サ高住一般型は安否確認と生活相談が基本で、介護型は手厚い介護ケアを受けられる

- グループホームは初期費用に入居一時金が必要

- サ高住一般型は賃貸物件と同じく敷金が必要

サ高住とグループホームに関するQ&A

サ高住って何の略?

サ高住はサービス付き高齢者向け住宅の略です。サービス付き高齢者向け住宅は、自宅と近い自由な生活ができます。

グループホームって何するの?

グループホームは1ユニット9人のグループで、家事分担をしながら共同生活を送ります。環境変化の少ない生活を過ごして、掃除や料理、洗濯などの家事をすることで認知症の症状を緩和します。

グループホームはなぜ9人か?

グループホームは、生活環境の変化が苦手な認知症の方が安心でき、穏やかに生活を送れるようにするために少人数制となっています。また家庭に近い環境で過ごし地域社会と親しむことで、認知症の症状を和らげる効果が期待できます。

シェアハウスとグループホームの違いは何?

グループホームは認知症に特化した施設です。

入居対象は65歳以上で要支援2または要介護1以上の認定を受けた方です。シェアハウスは年齢や職業がバラバラな方が共同生活をします。対象年齢は、18歳もしくは20歳〜35歳で、介護度のない自立した若者です。

この記事の

この記事の