ロコモティブシンドロームとは

2007年に日本整形外科学会が「ロコモティブシンドローム」という概念を提唱しました。ロコモティブシンドロームとは、骨、筋肉、関節、神経などの運動器に障害が生じたことにより、歩行するための移動機能が低下した状態のことです。さらに症状が進行すると、要介護状態になる恐れがあります。

高齢になっても自分の脚で歩けるようにするには、運動器の機能低下を防ぎ、ロコモを予防することが大事です。このことは、日本人が健康寿命を延伸していくうえで非常に重要な要素のひとつです。

ロコモが「寝たきり」や「要介護」となる原因に

日本は超高齢社会を迎え、今や平均寿命は男女とも80歳を超えています。

しかし、平均余寿命の延伸に伴って、運動器に障害を患い、日常生活を送るうえで介助が必要になる人が増えつつあります。

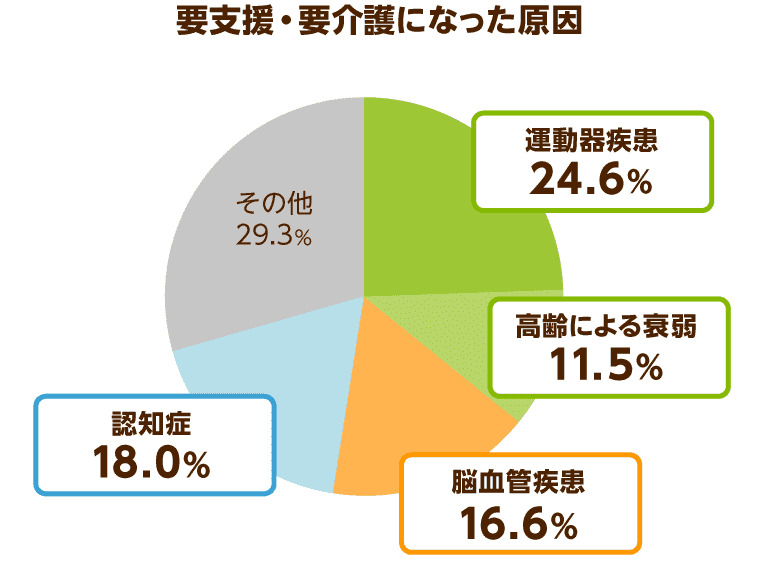

厚生労働省の「国民生活基礎調査」によれば、平成25年の1年間で要介護状態となった主な原因は、「関節疾患」や「骨折・転倒」です。加えて、「高齢による衰弱」を運動器の障害としてみなした場合、合計すると全体の36.1%に上ります。

これらの運動器の障害は、介護が必要になる原因の中で最も高い割合です。

また、運動器の障害によって「要支援1」となった人の割合は52.1%、「要支援2」となった人の割合は49.6%と、いずれも約5割に上っています。運動器の障害によって日常生活における自立度が低下しやすいことが読み取れます。

脳血管疾患による後遺症で運動器の障害が起こることも多くあります。

運動器の健康維持に関心を向け、ロコモの予防に取り組むことが、要介護状態になるのを防ぐことにつながります。

認知症や骨粗鬆症と負の連鎖を引き起こす

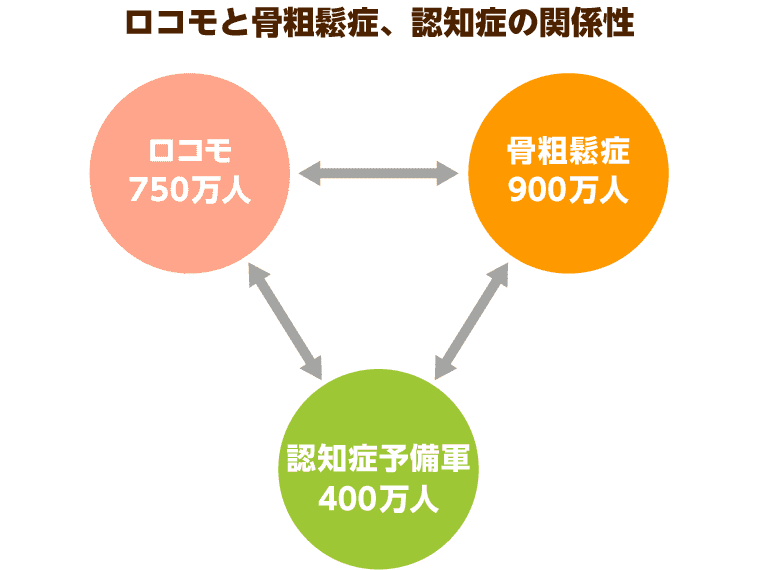

ロコモによって運動機能が低下してしまうと、骨が弱り、骨粗鬆症(骨粗しょう症)を発症しやすくなります。

骨粗鬆症(骨粗しょう症)が進行すると、脚の付け根や背骨など体を支える重要な骨が折れやすくなります。骨折のためベッドを離れられない時間が長期化した場合、認知症を発症するリスクが高まります。

認知症を発症するとさらに転倒のリスクが高まるとのデータがあります。

ロコモと骨粗鬆症(骨粗しょう症)、そして認知症は、相互に影響を与え合って負の連鎖を引き起こし、発症者が要介護状態や寝たきり状態になるリスクを高めるのです。

主な原因は運動器の機能不全と疾患

ロコモが起こる原因は、主に加齢による運動器の機能不全と、膝前十字靭帯損傷、膝半月板損傷運動器による疾患の2種類が挙げられます。

ただしその2つ以外にも、脳の障害や病気によって発症している場合があります。この場合は、運動不足の解消に取り組んでも状態を改善することができません。

また、自分で気づいていない病気が起因している恐れもあるので、ロコモの兆候がみられたら、まずは医師の診察を受けることが大事です。原因を早い段階ではっきりさせましょう。

それでは下記にて、ロコモの主な原因のひとつ「加齢による運動器の機能不全」について、詳しくみていきます。

筋力の低下

加齢による筋力低下や筋肉の萎縮は下半身に起こりやすく、高齢者の転倒を招く原因です。

しかし、運動不足によって筋力が低下するのは高齢者だけではありません。年齢を問わず、誰でもロコモになるリスクがあるのです。

骨・関節・神経にかかわる病気

骨や関節、神経に関連する病気が原因となり、運動器に障害が出る可能性が考えられます。この場合、まずは治療に専念するようにしましょう。

- 変形性膝関節症…膝の関節にある軟骨がすり減り、膝の骨に変形や関節炎が起こる

- 骨粗鬆症…骨密度が低下して、それにより骨がもろくなってしまう

- 脊椎管狭窄症…神経が圧迫されることで、脚にしびれや痛みが起こる

バランス感覚の低下

バランス感覚の維持には、視覚と三半規管、そして筋力という3つの要素が連携しています。視覚が衰えてしまうと明暗を感じにくくなり、物の形や色がぼやけて見えてしまって対象物との距離感をつかみにくくなります。

また、三半規管が衰えると、ふらつきやめまいが起こるようになり、バランス感覚は保てなくなります。バランス感覚の低下は、加齢や運動不足のほか、脳の障害によっても生じます。

高齢者は加齢とともに老眼や白内障などで視力が低下し、三半規管の機能も衰えていきます。また、運動不足の人は筋力も低下しやすいので、視力や三半規管に問題がなくても、脚で体を支えバランスを取ることが難しくなるのです。

さらに、脳や脳につながる神経に問題が起こっている場合、視覚情報をもとに出される脳からの指令がうまく伝達されず、思った通りに体を動かせなくなることがあります。

7つのチェックポイント

まずはロコモではないかチェックしてみよう!

ロコモは、高齢者だけでなく、早い人では40歳くらいから始まることもあります。

東京大学が行った調査によると、ロコモの原因となる変形性関節症や骨粗鬆症(骨粗しょう症)のある人は、全国で4,700万人いると推計されています。誰にでも起こりうるロコモだからこそ、「自分は大丈夫だろう」という自信はロコモ予防への取り組みを妨げてしまいます。

日本整形外科学会では誰でも簡単にロコモ診断ができる7つの「ロコチェック」を挙げています。これらはバランスの能力や筋力、歩行能力や持久力をチェックするもので、1つでも当てはまればロコモの心配があると考えられます。

みなさんも以下の質問に答えて、ぜひ一度チェックしてみてください。

- 片脚立ちで靴下がはけない

- 家の中でつまずいたりすべったりする

- 階段を上がるのに手すりが必要である

- 家のやや重い仕事が困難である(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)

- 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である(1Lの牛乳パック2個程度)

- 15分くらい続けて歩くことができない

- 横断歩道を青信号で渡りきれない

ロコモになりやすい人は?

筋肉や骨は日々つくり換えられていますが、適度な負荷をかけることで丈夫になります。

そのため、普段から適度な運動をしている人や体を動かす作業をしている人は、ロコモになりにくいと考えられます。

一方で、女性や肥満の人はロコモになりやすいので要注意です。

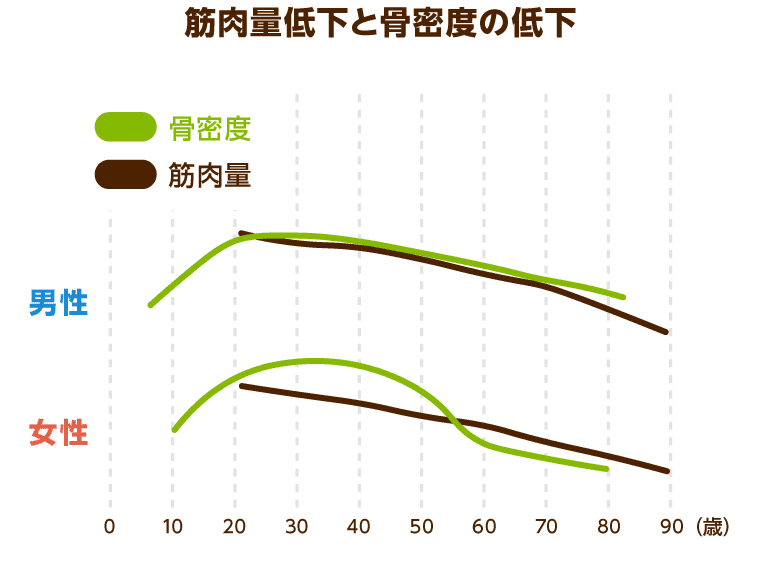

女性は靭帯や膝軟骨が弱いことに加えて、膝関節を損傷しやすいことや、閉経前後の時期に骨密度が大きく低下することなどが、ロコモになりやすい主な理由です。

また、公益財団法人骨粗鬆症財団によれば、女性の骨粗鬆症(骨粗しょう)患者数は男性の3倍であることがわかっています。早い段階からロコモ対策への取り組みが必要です(公益財団法人骨粗鬆症財団『骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン』)。

肥満の人は、常に大きな負担がかかり、膝や腰を痛めやすいことが理由です。膝や腰の痛みで体を動かせない状態が続くと、さらに体重が増加し、さらに痛みが悪化するという悪循環に陥るケースも多いです。

そのため、肥満の予防や改善をすることは、ロコモ対策としても効果的です。

50代以降は体の衰えが顕著に

人間の筋肉や骨密度は30歳前後でピークを迎え、その後は徐々に低下していきます。

特に50代以降になると、加齢による衰えに加え、怪我や病気などが原因となり、ロコモに陥るリスクが一気に高まります。中でも女性は、50代を過ぎたころから骨密度が急激に減少することが多いので、転倒・骨折などに注意しなければなりません。

運動器は、自分の意思によって動かせる器官です。さらに骨と筋肉は、自分の意思で鍛えることもできます。

そのため、ロコモに陥るかどうかは、本人の意識に大きく依存していると言えます。

骨と筋肉は50代から衰えやすくなるため、ロコモ対策は40代から始めるべきと指摘する専門家は多くいます。40代の方はもちろん、40歳未満の方も早めに対策を始めることをおすすめします。

ロコモの進行について

体の機能低下が生み出すロコモスパイラル

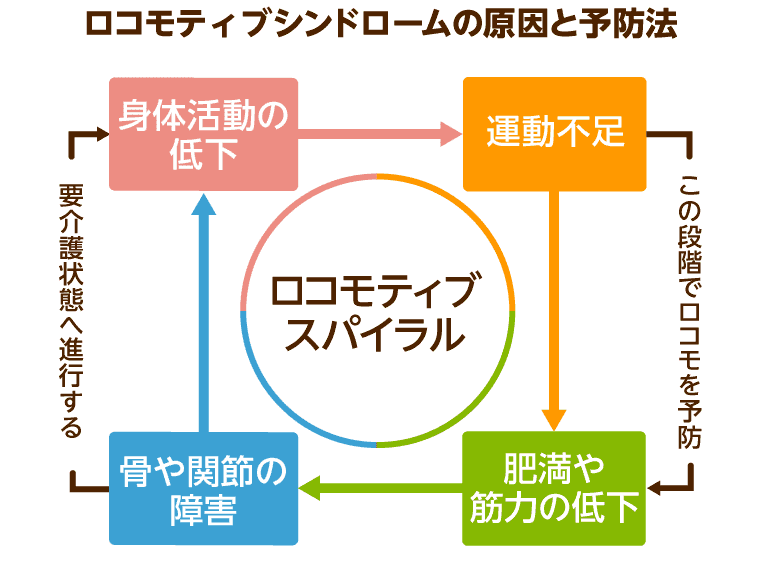

筋肉や骨そして関節などの運動器は、連携して体を動かしているため、どれかひとつが機能不全に陥ると体全体の動きが悪くなり、ほかの運動器にも悪影響を与えます。

その結果、運動量が減って筋力を低下させ、そのことが骨や関節への負担増加を招き、さらに身体活動を低下させ運動量を減らしていく、という負のスパイラルをもたらすのです。

この悪循環のことを「ロコモ・スパイラル」と言い、ロコモを加速させる要因となります。

一般的にロコモは、以下のような段階を行き来しながら、次第に状態を悪化させていきます。

- 1.運動不足による筋力の低下

- 筋⼒が低下すると、体を動かす意欲が失われ、さらなる筋⼒低下をもたらします。病気や事故などによる⾻折などのリスクも⾼まります。

- 2.関節の痛み

- 筋⼒が弱ると体のバランスが取りにくくなり、やがて関節の痛みが出てくるようになります。

- 3.歩幅が小さくなる

- 運動をしない状態が続くと、痛みとともに関節の可動域が次第に狭まっていき、歩幅が⼩さくなっていきます。

- 4.家の中での移動の困難

- 歩⾏困難な状態へと移⾏し、家の中での移動も難しくなります。座っている時間が増え、次第に床に伏せていることが多くなります。

- 5.寝たきり状態になる

- 体の衰えが進み、ベッド周りでしか⽣活できない「寝たきり」状態になってしまいます。

ロコモを防ぐには、きっかけとなる「運動不足」にならないことが大事です。

肥満を防ぎ、現在の筋力をキープしながら生活することが、ロコモ・スパイラルの対策となり、寝たきり状態の予防にもつながります。

予防のポイントは運動と食事

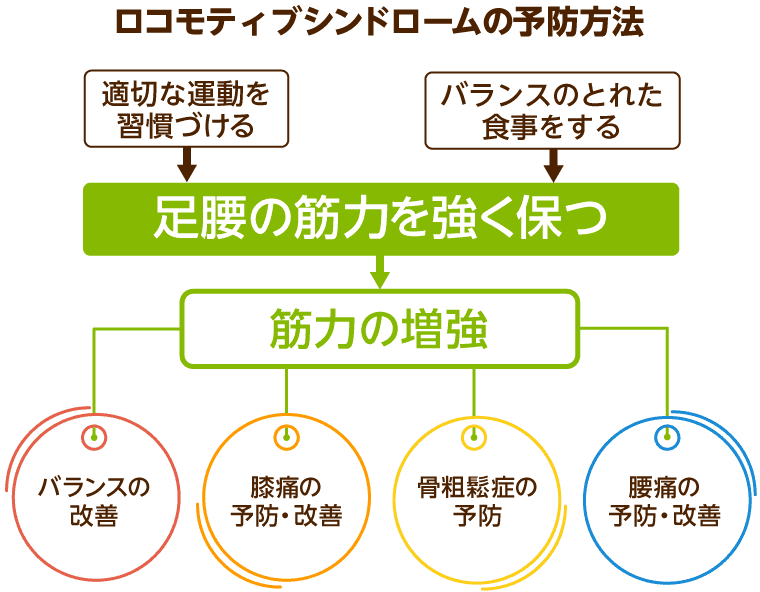

ロコモを予防するうえで大事なことは、足腰の筋力維持です。適切な運動を習慣的に行うこと、タンパク質とカルシウムを十分に含む栄養バランスのとれた食事を日々することが重要になります。

足腰の筋力を保つことは、骨粗鬆症(骨粗しょう症)の予防になるほか、膝や腰の痛みの予防と改善につながるので、規則正しい食習慣と運動習慣を心がけるようにしましょう。

運動は、痛みの状態などに配慮しつつ、無理なく継続して行うことが大事です。もし気になる持病や症状がある場合は、どのような運動が適しているのか、主治医に相談すると良いでしょう。

ロコトレでロコモ予防

ロコトレとは「ロコモーショントレーニング」の略語で、ロコモの予防と改善を目的とした運動のことをいいます。簡単な運動内容なので高齢者でも実践でき、さらに広いスペースがなくても家の中で気軽に行えるので、毎日継続して行いやすいです。

ロコトレの具体的な運動方法としては、「片脚立ち」と「スクワット」の2つが基本です。

主な目的はバランス能力と筋力を鍛えることですが、筋肉だけでなく骨や関節など加齢によって衰えていく運動器を鍛えることも可能です。また、ロコトレに取り組むことで、運動機能を向上させることに加え、変形性関節症の症状を改善する効果も期待できます。

ただ、足腰の筋力を維持し、ロコモを予防するには、ロコトレに取り組むだけで十分ということはありません。「ウォーキング」や「簡単な体操」、あるいは「日常的な家事」など、楽しみながら長く続けられる運動を習慣にすることも大切です。

ロコトレ1「片脚立ち」

片脚立ちは、バランス能力と下半身の筋力を鍛えるために行うトレーニングです。片脚立ちを行うと脚には2倍の重力がかかるため、筋肉が収縮します。

それにより、立っている脚の付け根にある骨が強くなり、さらにバランス能力も向上するので、転倒を防ぎ骨折のリスクを減らす効果が期待できます。

また、片脚立ちを続けることで、歩く動作が安定し、歩くスピードが速まるほか階段の昇り降りもしやすくなります。

具体的な方法としては以下の工程を左右1セット、1日3回行うことを目標に取り組みます。

転倒などのリスクを減らして安全に行うため、なるべく手すりや机に両手をついて行うようにしましょう。

- 転倒しないよう、手すりや机など、すぐにつかまるところがある場所に移動します

- 姿勢を正して立ち、床に脚がつかない程度に片脚を上げます

- 脚を替えて、もう片方の脚で同じ動作を行います

ロコトレ2「スクワット」

スクワットは、下半身の筋力を鍛えるために行うトレーニングです。スクワットを続けていくことで、「立つ」や「座る」といった日常生活動作を安定して行えるようになります。ゆっくりと行えば、ストレッチ効果も得られます。

具体的なやり方としては、以下の動作を深呼吸するようなペースで5~10回ほど繰り返し、1日2~3回ほど行ってください。

- 肩幅よりもやや広めに脚を広げて立ち、つま先を30度くらい開きます

- 両手を前に伸ばしてバランスを取りつつ、お尻を後ろに引くようにして上半身をゆっくりと沈めていきます。後ろに倒れたりしないように、やや前傾姿勢にすることがポイントです。また、体を沈めたときに、膝がつま先よりも前に出ないようにします

- 元の姿勢にゆっくりと戻していきます

スクワットを行う際は、以下の点に注意します。

- 動作中に息を止めないようにする

- 負担がかかるので膝は90°以上曲げないようにする

- 太ももの前と後ろの筋肉に力が入っていることを意識する

- 支えが必要な人は、手すりなどに手をついて行う

ウォーキングの工夫

ロコモを予防するうえでは、ロコトレに加えて、心肺機能や持久力を高めるための有酸素運動をすることで、さらに効果が増します。

ウォーキングは代表的な有酸素運動のひとつですが、ただ歩くのではなく、普通よりも早めに歩く「スタスタウォーキング」がおすすめです。

ゆっくりと歩いていても筋力や骨は強くなりません。お腹をグッと締めて胸を張り、姿勢よく「スタスタ」と元気に歩くことで、高い効果が期待できるのです。

歩く時間は20~30分ほどが目安で、余裕のある人はそれよりも多く歩いても良いでしょう。自分の体力に応じて、時間や距離を調整してください。

また、ずっとスタスタと歩き続けることが難しい人は、「2分間だけスタスタ歩きをして、1分間はゆっくりと歩く」を繰り返しても構いません。

膝が痛い人は、無理をしないようにすることも大事です。ウォーキングをした翌日も痛みが残るようだと負荷をかけ過ぎなので、次回からは時間や距離を減らし、体の状態に合わせて少しずつ増やしていくようにしましょう。

食事でロコモ予防

筋肉や骨をつくる栄養素を十分に摂取することも、ロコモの予防には欠かせません。骨のもとになるのは、カルシウムやたんぱく質、そしてビタミンDとビタミンKなどの栄養素です。

食事から摂取するカルシウムが不足してしまうと、血中のカルシウム濃度が下がり、骨から血中にカルシウムが放出されるようになるので、骨粗鬆症(骨粗しょう症)になるリスクが高まります。

ただ、カルシウムは吸収が難しい栄養素なので、腸管における吸収力を高めるには、ビタミンDの摂取が必要です。

筋肉は加齢や運動不足により次第に衰えていきます。そのため、筋肉を保っていくには、まず体を動かすうえでのエネルギー源となる炭水化物や脂質をきちんと取ることが大事です。

また、筋肉のもとになる良質なたんぱく質の摂取も不可欠。たんぱく質には、体内では合成できない9種類の必須アミノ酸が含まれています。

さまざまな食品とバランスよく組み合わせて、日々の食生活の中できちんと摂取していくよう心がけましょう。

骨や筋肉を強くする食品

| 栄養素 | 食品 |

|---|---|

| カルシウム | 肉類、魚介類、大豆製品、乳製品 |

| タンパク質 | 大豆製品、乳製品、野菜、海藻類、魚介類(小魚) |

| ビタミンD | きのこ類(干ししいたけなど)、魚介類(いわし、かつお、鮭、ぶりなど) |

| ビタミンK | 緑黄色野菜、緑茶類、海藻類、大豆製品 |

他の人はこちらも質問

ロコモティブシンドロームの患者は何人?

ロコモティブシンドローム(ロコモ)は予備軍を含め、4,700万人相当います。50歳以上では7割近い人がロコモの可能性があると考えられています。

ロコモティブシンドロームはいつ?

ロコモティブシンドロームは2007年に日本整形外科学会が提唱しました。運動器に障害が起き、歩行することが難しくなる状態を言います。

ロコモティブシンドロームは何歳から?

ロコモティブシンドロームは20代、30代といった若いうちに予防を始めるのがおすすめです。

20代から30代で筋肉量のピークを迎え、40代以降は下半身の筋力が低下していきます。日々の生活習慣の積み重ねでロコモは発症するため、体を動かしたり食生活の見直しをしたりしましょう。

ロコモティブシンドロームで障害されるのはどれか?

ロコモティブシンドロームでは運動器に障害が生じます。骨や筋肉、関節、神経などの力が弱まり、立ったり歩いたりすることが困難になります。

進行すると、寝たきりなどの要介護になる可能性があります。

この記事の

この記事の