認知症の治療方法(薬物療法・非薬物療法)

認知症の治療方法は、基本的に薬物療法と非薬物療法に分けられます。

薬物治療は薬を服用し、脳機能の低下による病気の進行を遅らせることを目指します。

なお、抑うつや興奮といった症状がある場合には向精神薬が、睡眠障害がみられる場合には、医師の判断で眠剤が処方される場合もあります。

非薬物治療は薬を使わずに、脳を活性化させるような回想法、音楽療法や芸術療法、ペット療法などで症状にアプローチします。

これらは理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった専門家の指導のもとで行います。

専門家の判断を仰ぎながら、簡単にできるものを自宅でも行うと効果的です。

薬物療法の効果

現在、抗認知症薬はアルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症に適応しています。ただし、薬を飲んで症状を消失する効果はありません。

あくまでも症状を緩和したり進行を遅らせたりすることが目的です。

認知症の症状では、記憶障害や見当識障害などの「中核症状」と、うつや興奮などの「周辺症状(BPSD)」が見られます。

そのような症状に対して薬で改善したり、イライラや不安な気持ちを和らげたりする効果があります。

非薬物療法の効果

非薬物療法は、脳を活性化させたり精神を安定したりする効果があり、本人の残存能力や機能を活かした療法が可能です。

例えば、手先が器用であれば編み物や塗り絵など、体を動かすことが好きな人であれば簡単な運動やストレッチを行います。

その他に、昔の出来事を思い出しながら会話を楽しむ回想法、音楽を聴いて精神面を和らげる音楽療法、植物を育てるなど自然に触れて脳機能の低下を緩やかにする園芸療法などがあります。

認知症を完治させる治療法はまだない

認知症は現状、一部を除き、完治につながる治療方法はまだ開発されていません。

そのため、認知症の治療は、残されている機能を保ちながら、日常生活を送るうえで支障をきたす症状を軽減し改善することが目的となっています。

進行を遅らせることができれば、本人がより穏やかな生活を送れるようになり、介護者の負担を軽くすることもできます。

ただし、認知症のなかには脳腫瘍や慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症など、外科的な治療によって治せることもあるため、認知症が疑われたら、できるだけ早く専門医の診察を受けることが大事です。

治る認知症もある

前述した通り、認知症の中には治る認知症があります。

例として脳腫瘍や正常圧水頭症など、脳外科手術などで治療するもの、甲状腺機能低下症やビタミン欠乏症など、ホルモンやビタミンを補い治療できるものなどがあります。

これらの疾患の一つである特発性正常圧水頭症は、治せる認知症として注目を集めています。

特発性正常圧水頭症による認知症の症状は集中力の低下、歩行障害、物忘れなどです。以下の項目で詳しく解説します。

特発性正常圧水頭症(iNPH)は手術で症状が改善する

特発性正常圧水頭症(iNPH)の特徴的な症状は、足が上げにくくなり小刻みに少しずつ歩く、不意に転倒する、開脚で不安定な歩き方などの歩行障害です。

その他の症状として、物忘れや意欲・集中力の低下、怒りっぽくなるなどの認知症、頻尿やトイレの我慢が難しくなる尿失禁などがあります。

とくに歩行障害については、1つでも症状が当てはまれば特発性正常圧水頭症(iNPH)の可能性があるため、早めの受診が大切です。

紹介した症状が見られる場合、悪化する前に手術を受けると高い確率で症状が改善することが期待できます。

薬物療法とは

続いて、認知症の薬物療法について解説していきます。

処方される薬は『中核症状』か『周辺症状』かで変わる

認知症には大きく分けて中核症状と周辺症状(行動・心理症状)があります。

中核症状は記憶障害や、場所や時間がわからなくなる見当識障害など、認知症を発症するとみられる一般的な症状です。

一方、周辺症状は生活環境や本人の性格などが影響し、人によって現れる症状が異なります。

具体的な症状としては、抑うつや不安、興奮、易怒性(ささいなことをきっかけに怒ること)、徘徊、不眠など、介護負担の大きい症状が現れます。

薬物療法では、中核症状を和らげて進行を抑えることを目的とした薬と、周辺症状を軽くすることを目的とした薬を使い分けるのが一般的です。

中核症状に対しては主に認知機能を改善する薬、周辺症状に対しては向精神薬や睡眠薬などが使われています。

【基礎から解説】認知症の症状はどんなもの?(初期症状・進行のしかた)

中核症状に処方される薬

中核症状に対して使われる認知機能改善薬は、抗認知症薬ともいわれ、主に「アセチルコリンエステラーゼ阻害薬」と「NMDA受容体拮抗剤」の2種類が使われています。

これらの薬で根本的な治療を行うことはできませんが、認知症の進行を抑えて、軽度な状態をより長く保つうえで有効です。

【専門医監修】認知症の中核症状とは?対応方法や周辺症状との違いを解説

日本で処方されている抗認知症薬

日本で使用されている認知機能の改善薬には、以下のようなものがあります。

| 分類 | 商品名(一般名) | 適応 | 剤形 | 使用回数 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アルツハイマー型認知症 | レビー小体型認知症 | ||||||

| 軽度 | 中度 | 高度 | |||||

|

アセチルコリン エステラーゼ 阻害薬 |

アリセプト (ドネペジル塩酸塩) |

|

|

|

|

内服 | 1日1回 |

| レミニール (ガランタミン) |

|

|

内服 | 1日2回 | |||

|

リバスタッチパッチ/ イクセロンパッチ (リバスチグミン) |

|

|

貼付剤 | 1日1回 | |||

| NMDA受容体 拮抗薬 |

メマリー (メマンチン) |

|

|

内服 | 1日1回 | ||

以下の項目で解説していきます。

アセチルコリンエステラーゼ阻害薬

アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の方の脳内では、「アセチルコリン」という神経伝達物質が少なくなっています。

アセチルコリンが分解されて減少すると、脳のネットワークがうまく働かなくなり、認知機能が低下します。

アセチルコリンエステラーゼ阻害薬は、そのアセチルコリンの分解を抑える働きを持つ薬です。

この薬を服用することにより、脳内のアセチルコリンの分解を防ぎ、脳の働きを活発にする効果が期待できます。

副作用としては、下痢や吐き気、食欲不振、ふらつきなどの歩行障害があります。

攻撃性が増加したり、暴言や暴力などの症状が現れることもあるので注意が必要です。

NMDA受容体拮抗剤

NMDA受容体拮抗剤は、興奮性の神経伝達物質である「グルタミン酸」の作用を弱め、過剰な脳の興奮を抑えることができる薬です。過剰に興奮することで受ける脳神経へのダメージを抑えることで、認知症の進行を抑制することに寄与します。

比較的進行している認知症の方にも処方されるほか、暴言や暴力などの攻撃的な周辺症状への効果も期待されます。

副作用としては、主に眠気やめまいが挙げられます。

周辺症状に処方される薬

興奮や抑うつ、妄想といった周辺症状に対して薬物療法を行うことで、症状の抑制や改善が期待できます。

薬を服用しても完治はなかなか期待できませんが、本人の状態が落ち着くことによって、介護者など周囲の人が感じる負担を大きく軽減することができるのです。

実際に用いられる薬としては、ほかに向精神薬をはじめ、抗不安薬や脳循環代謝改善薬、あるいは漢方薬などが挙げられます。

ただし、副作用もあるので注意が必要です。

【対応方法がわかる】認知症の周辺症状(BPSD)とは?治療方法や薬を解説

睡眠薬(睡眠導入剤)

睡眠薬(睡眠導入剤)は、⽣活のリズムが乱れ、夜間眠れないような場合に処⽅されます。

人は十分に睡眠がとれないと、日中にぼんやりして認知機能が落ちてしまいます。

また、昼夜逆転することで不安に駆られ、夜中に大声を出すような症状も見受けられます。

睡眠薬はそのような生活のリズムが乱れや、夜間の不眠などの症状がみられた場合に処方されます。

副作用としては、ふらつきやせん妄症状が確認されています。

抑肝散などの漢方薬

抑肝散(よくかんさん)は漢方薬でイライラした気持ちを鎮めたり、妄想や幻視、暴力などを抑えたりする効果があります。

向精神薬よりも緩やかに作用するため、副作用が起きにくいという特徴があります。

抗不安薬、抗精神薬、抗てんかん薬など

向精神薬は、異常な興奮や焦りの症状がある方に有効です。

ただし、向精神薬の作用は個人差があるため、効きすぎると身動きも会話もできない状態になったり、飲み込む力が弱くなる嚥下障害を発症したりする恐れがあります。

そのほか、症状に応じて抗不安薬や抗てんかん薬が処方されることもあります。

非薬物療法とは

非薬物療法は、薬物療法と同様、認知症を完全に治せる療法ではありません。

しかし、認知症の方の生活の質を高めるという点では、薬物療法よりも有効であることもあります。

例えば、認知症による妄想などの症状に苦しんでいる方でも、昔から好きだった趣味に取り組むことで、その時間は自分らしく過ごすことができるようになる場合があります。

それでは認知症に対して、どのような非薬物療法のアプローチが有効なのか、代表的なものを以下で紹介しましょう。

運動療法

認知症を発症した高齢者の方でも気軽にできる運動に「散歩」があります。

散歩を通して体を動かすことが脳の活性化につながり、さらに散歩中に五感を通して得られる多くの情報が、脳に対する大きな刺激となります。

近年では、脳内で記憶や学習を司っている「海馬」の細胞が、運動によって増加するという研究報告も行われているようです。

ただし、歩行機能が低下している方は、散歩中に転倒しないように気を付けなければなりません。

介護施設では、理学療法士による指導のもと、運動療法が行われていることも多くあります。

内容としては、運動機能を高めるためストレッチなどのリハビリに取り組むというものになります。

回想法

回想法とは、自分の思い出を人に話すことで脳に刺激を与えると同時に、精神的な安定を図り認知症の進行を遅らせる療法です。

認知症を発症すると、直前の出来事を記憶することは難しくなりますが、自分の若い頃などの過去の記憶は明確に思い出せることがあります。

懐かしい写真や音楽、思い出などを誰かに話すというのは、誰にとっても嬉しいものですよね。

また、過去に自分が経験してきたことを自分よりも若い人たちに伝えることにより、自尊心を得ることにもつながるのです。

その結果、日々に活気が出るようになっていき、認知症の症状の抑制や改善の効果が期待できます。

音楽療法

過去に流行した歌の歌詞や楽曲を聴くことは、当時の出来事を思い出すことにもつながり、脳に刺激を与えることができます。

認知症が進行して言葉をうまく話せない方でも、自分のよく知っている歌ならしっかりと歌うことができ、それによって自信を取り戻すことができたというケースもあります。

また、認知症になると環境から受ける五感の刺激をきちんと処理できず、周囲の状況をきちんと把握できないがゆえに不安を感じることも多いです。

しかし、自分の好きな曲や心地良い曲を聴いているうちに不安が解消されていき、精神的な落ち着きを取り戻すこともあります。

高齢者の方が好む歌としては、演歌や童謡、軍歌などが多いです。

アニマルセラピー

アニマルセラピーは、認知症の方に動物と触れ合ってもらうことで、感情豊かになってもらうという療法です。

犬や猫などの動物に触れることで、表情が豊かになり、コミュニケーションの機会が増える効果を期待できます。

動物嫌いという方でも、実際に動物を前にすると嬉しそうにされるケースもあります。

ただ、動物アレルギーを持つ人もいるので、事前に確認する必要があります。

老人ホームでもアニマルセラピーを目的としてペットを飼っている施設が多くあります。

また、最近では動物型の愛玩用コミュニケーションロボットに、アニマルセラピーと同様の効果があることが研究によって証明されており、介護施設などで導入が進められています。

脳トレ

脳トレは学習療法とも呼ばれ、計算問題や漢字の読み書き、あるいは音読などに取り組んで脳に刺激を与えるのが目的です。

前頭葉機能の改善により、注意・集中機能の改善が期待できます。

出される問題は基本的に難しくありません。計算問題は足し算や引き算などの簡単なもの、音読はスラスラと読めるものが選ばれています。

脳トレに取り組むことで、もの忘れの症状が軽くなるほか、意欲の向上につながることが多いとされています。

しかし、強制的に行うと逆効果になることがあるので要注意です。

美術療法

美術療法は、絵を描くことや造形物をつくることなどを通して五感を刺激し、認知機能の維持および改善を図る療法です。

創作活動をするには、自分の感性に働きかけることやイメージを膨らませることが必要になるので、脳の活性化につながります。

また、言葉では表現しづらいことを、自分の好きな方法で思つくままに表現することもできるので、感情の解放や不安の解消などの効果も期待できるのです。

美術療法では、出来上がった作品の良しあしではなく、作品をつくる過程を楽しむことが重要になります。

また、完成を急がせるようなことはせず、本人の関心のある芸術分野を選んでもらい、自分のペースで取り組んでもらうことが大切です。

園芸療法

園芸療法は、植物を育てることによって脳にさまざまな刺激を与える療法です。

認知症を発症すると、見当識障害によって時間の変化を感じにくくなります。

そんな認知症の方にとって、季節の変化を感じさせてくれ、日々育っていく植物は心地良い存在です。

野菜や花を育て、その成長を見守り続ける中で、「自分が世話をしている」という充実感や自尊心が生まれ、精神的なプラスの効果をもたらしてくれます。

そんな認知症の方にとって、季節の変化を感じさせてくれ、日々育っていく植物は心地良い存在です。

また、土をいじったり水をやったり、花びらを摘み取ったりする作業が、自分の若い頃の記憶や感覚を思い出すきっかけになることも多いです。

生活リハビリテーション

一般的なリハビリは、動きづらくなった身体の機能を取り戻して、日常生活を送れるようにすることが目的です。

それに対して生活リハビリテーションは、料理や洗濯といった、日常生活で必要な動作を行うことで、身体の機能を回復させていきます。

認知症の方は、家事などに取り組む能力がないと誤解され、そういったことを任されない傾向があります。

すると、本人は自信も活力も失ってしまいます。

生活リハビリは、日常生活を通じて足や腕などの機能を回復させて、ひとりで日常生活の全般ができるようにサポートします。

重要なのは、ただ漠然とリハビリをやってもらうのではなく、「リハビリをやりたい」という気持ちを持ってもらうことが重要です。

それによってただ単に身体を動かすだけでなく、いきいきとした生活を取り戻すきっかけも生まれます。

認知症の治療を続けるポイント

続いて認知症の治療を続けるポイントを解説していきます。

薬物療法を続けるポイント

まずは、薬物療法を続けるポイントを解説していきます。

副作用や異常がないか注意する

薬物療法を行ううえで注意しないとならないのが副作用です。

医師や薬剤師と信頼関係を築き、副作用が起きた場合に気軽に相談できる体制を作っておきましょう。

服用している薬が本人に合わない場合、認知症の症状が悪化する可能性もあります。

特に薬を飲み始めたときや別の薬に変更したときは、本人に何か変化が起こっていないかを観察し、記録を作成しましょう。

もし異常があったときには、記録を医師や薬剤師に見せるとより適切な対応をしてもらえます。

飲んでいる薬の情報をまとめる

高齢になると、内科や整形外科など、複数の医療機関にかかっていることも多いです。

しかしその場合、それぞれの医療機関から別々に薬が処方されることによって、薬が重複してしまったり、飲み合わせが悪くなったりするリスクが発生します。

そのような事態を避けるために活用してほしいのが、お薬手帳です。

病院や薬局に行く際は必ずお薬手帳を持参し、処方されている薬の情報を伝えるようにしましょう。

非薬物療法を続けるポイント

続いて、非薬物療法を続けるポイントを解説していきます。

本人に合ったものを取り入れる

認知症に対する非薬物療法はさまざまですが、大切なのは本人が意欲を持って取り組めるかどうかということです。

たとえ「効果がある」と言われている方法であっても、本人が嫌がっているものを無理強いしたところで効果は期待できません。

楽しみながら、さらには気軽に取り組める療法を行っていくことが、長く続けていくうえで重要になります。

ひとつの療法だけにこだわる必要はなく、本人に合ったものを選ぶようにしましょう。

無理に行わない

非薬物療法を続けるポイントとして、介護者が必要以上に頑張り過ぎないようにしましょう。

介護者や家族が無理をしても長く続きません。

「以前はできていたことができなくなってきた」ということにショックを受けてしまい、そのことがストレスになることもあります。

心身に過度な負担を与えるようなアプローチは避け、長期間続けることを念頭においた取り組み方をしましょう。

毎日取り組む

認知症を悪化させないためには、「何もしないでいる時間を作らない」ことが重要です。

「一日中、家の中で何もしないで過ごす」あるいは「一日中ずっとテレビを見ている」といった生活を送っていては、認知症は確実に進行していくでしょう。

できるだけ毎日、脳に刺激を与えることが大事です。デイサービスなどの介護サービスを利用するのもひとつの方法です。

普段の生活も大切

認知症の方が日常生活において例えば、料理や掃除といった家事に取り組むことは、段取りを考えて手先を細かく動かすことになり、脳に刺激を与える機会になります。

しかし認知症を発症すると、それまでできていたことができなくなる、ということも起こってくるでしょう。

もしそのことに対して家族が声を荒げるようなことをすると、本人の気持ちは不安定になり、認知症の症状が悪化するほか、新たな症状をもたらすことになりかねません。

普段の生活においての家族の接し方も重要になるのです。

一緒に生活する家族は認知症についての理解を深め、本人と信頼関係を築くことを心掛けましょう。

認知症治療の費用

認知症と診断されたら要介護認定を申請しましょう。

認定を受けると、医療保険が適用され、所得に応じて1〜3割負担で治療を受けられるため、費用の負担を軽減できます。

薬物療法の費用

薬物療法であれば、薬代が必要です。

アルツハイマー型認知症に処方されるアリセプトやメマリー、イクセロンパッチなどは1割負担であれば1剤500〜1,500円ほど、レミニールは200〜700円ほどかかります。

さらに、定期受診で行われるCTやMRIなどの費用も発生します。通院の場合の医療費は月額約4万円、入院費用だと月額約34万円ほどかかります。

薬物療法で主に使われる薬の費用の目安を以下にまとめました。

| 10割※ | 3割※ | 1割※ | |

|---|---|---|---|

| アリセプト | 5,400円~1万5,000円 | 1,620円~4,500円 | 540円~1,500円 |

| メマリー | 3,900円~1万2,000円 | 1,170円~3600円 | 390円~1,200円 |

| レミニール | 2,700円~6,900円 | 810円~2,070円 | 270円~690円 |

| ・イクセロンパッチ ・リバスタッチパッチ |

9,900円~1万2600円 | 2,970円~3,780円 | 990円~1,260円 |

※自己負担割合

非薬物療法の費用

非薬物療法は種類によって費用は異なりますが、費用がかからないものがほとんどです。

回想法や指体操などは費用を掛からずに行うことができるので、自宅で行うこともおすすめです。

リハビリを介護スタッフにお願いする場合には費用がかかるので、注意が必要です。

認知症治療に関する費用の補助制度

ここからは、認知症の治療費用の補助制度を紹介していきます。是非活用してみてください。

高額療養費制度

高額療養費制度は、1ヵ月の医療費の自己負担額が超えた場合、その分だけ費用が給付される制度です。

高額医療を受ける人や高額長期疾病を発症した人に適した制度であり、上限額は年齢と年収で規定します。

高額療養費制度を利用する方法は、事前手続きと事後手続きで異なります。事前手続きは本人が加入している保険者に申請をし、限度額適用認定証を受け取ります。受診した窓口で認定証を提示することで、制度が適用されます。

一方、事後手続きでは受診した窓口で自己負担分を支払い、後日保険者へ申請をして払い戻しをします。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、介護サービスの利用が増え、介護保険が高額になった人を対象としています。

毎月かかる介護サービスの負担額が所得に応じて区分した上限額を超えた場合、超えた分だけ介護保険から給付されます。

高額介護サービス費を利用するには、市区町村に申請書を提出します。

令和3年8月からは、一定年収以上の高所得者世帯への負担額が見直しがあり、年収約770万〜約1,160万円未満だと負担限度額は9万3,000円です。なお、一般的な所得の負担限度額は4万4,000円です。

出典:「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」(厚生労働省)

高額医療・介護合算制度

高額介護合算療養費制度とは、1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額だった場合、基準額を超えた分だけ払い戻す制度です。

医療保険、介護保険どちらも高額な自己負担を利用する世帯に適しています。

高額介護合算療養費制度の利用方法は、市町村に申請書を提出して介護自己負担額証明書を受け取ります。医療保険者に証明書を提出することで、高額介護合算療養費制度を利用できます。

認知症ケアに特化したおすすめの老人ホーム

ここでは、認知症ケアに特化した老人ホームを紹介します。在宅介護の限界を迎える前に、老人ホームの検討は必ずしておきましょう。

グループホーム

グループホームは1ユニット5〜9人以下の少人数で、共同生活をしながら認知症の症状や進行を改善することを目的とした施設です。認知症の方のみを対象とした施設なので、職員は認知症の知識・対応が豊富です。

施設では、掃除や料理などの家事を他の入居者と分担したり、認知症に効果的なリハビリなどを受けたりして脳が活性化され、症状の緩和、進行を遅らせる効果が期待できます。

共同生活のメンバーは変わらないため、環境の変化を苦手とする認知症の方への負担を減らすだけでなく、コミュニケーションも取りやすくなります。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、24時間の介護体制が整っており、日常生活での手厚い介護サービスを受けられます。

介護付き有料老人ホームでは、比較的要介護度が高い方でも入居が可能です。

また、豊富なレクリエーションや充実した設備を完備するなども施設によって異なるため、希望するサービスに合わせた施設を選べます。

介護付き有料老人ホームは特定施設の指定を受けており、介護サービス費は毎月定額です。

要介護度に応じて定められた料金を支払うため、介護サービスの利用頻度が多い人でも安心して利用することができます。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す

在宅介護と施設介護のメリットとデメリット

前回の段落では、認知症ケアに特化した施設を解説してきましたが、ここからは在宅介護と施設介護のメリットとデメリットを解説していきます。

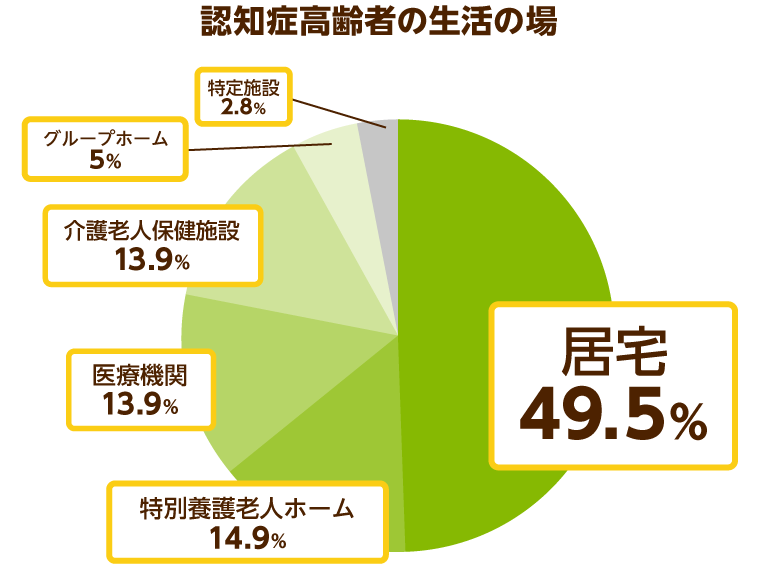

老後をどこで過ごすか

在宅介護が主流だった昔と比較して、老後に生活していく場所の選択肢は、次第に幅が広がってきています。

介護施設などに入居することも、自宅で最期まで住み続けるということもできます。

厚生労働省が発表している資料によると、2010年の時点で介護保険制度を利用している認知症高齢者は約280万人。そのうち自宅で暮らす人は半数の約140万人いると報告されています。

ただ、ここで重要なのは、自宅での暮らしは、介護をする家族にとって大きな負担となるケースがあるということです。

もし介護負担が大きくなり、介護施設への入居を検討している場合は、入居するタイミングもしっかり考えておきましょう。

なお、注意したいポイントとして、認知症の場合は、環境の変化によって症状が悪化することもあります。

ここからは、認知症の方や家族の介護をよりよくしていくために、施設介護と在宅介護の特徴をしっかりみていきましょう。

在宅介護

認知症の方を在宅で介護するメリットとデメリットは、以下のようなものがあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

メリット

在宅介護は、認知症の方にとってこれまで暮らしてきた「安心できる場所で暮らせる」というメリットがあります。

認知症の方にとって環境変化は大きなストレス要因となるため、症状が悪化・進行する可能性があります。

そのため、できるだけ本人がリラックスできる環境で生活してもらうことができるという点では、在宅介護は大きな利点があると言えます。

また、介護費用においても、介護保険サービスの範囲内で在宅介護することができれば、施設入居よりも安く抑えることができます。

デメリット

一方で、大きなデメリットとしてあげられるのが家族への負担です。

認知症が進行すると、徘徊などの行動が見られる可能性もあります。そうした場合は、家族は24時間ケアをする必要があり、身体的・肉体的負担も大きくなります。

症状の現れ方は個人差がありますが、徘徊や暴力、攻撃的になるなどの症状が強くなれば、家族が対応しきれなくなってしまうことが多いです。

いずれにせよ、在宅介護においては認知症高齢者のケアを担う家族の存在が不可欠です。本人の意向と、家族が在宅生活を支えられるかどうか、冷静に判断することが大切です。

施設介護

次に、施設介護のメリット、デメリットを見ていきましょう。まとめると以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

メリット

認知症に限らず、介護が必要になった場合の選択肢として在宅以外で考えられるのが、老人ホームなど介護施設に入所するケースです。

施設介護は、家族への負担がなくなり、専門知識を持つ職員による専門的なケアが受けられるというメリットがあります。

また、1日のほとんどが家族との会話しかないという、あまり刺激のない環境で過ごすことは認知症の症状が悪化してしまうこともあります。

一方、多くの人と触れ合うことができる介護施設での暮らしは刺激の多い生活を送ることができます。

デメリット

その一方で、環境変化が認知症の方のストレスとなり、症状が進行してしまう可能性がある点も注意しておきたいところです。

また、本人が施設への入所を拒むケースもありますので、家族としては悩ましい選択となります。

認知症高齢者が入居できる施設としては、グループホームや特別養護老人ホーム、有料老人ホームがありますが、いずれも入居費用がかかることから、在宅介護よりもお金がかかることもあります。

認知症が原因で失業・休業した方への支援

認知症を発症した場合、会社を退職せざるえない方もいます。そのような場合、以下の手当てや支援を受けられます。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは障がい者の自立した雇用を支援する施設です。専門的な職業リハビリテーションを提供して安定した雇用を目指します。

職業評価や就職に向けてサポートする職業準備支援などが行われます。

傷病手当金

傷病手当金は、病気や怪我により会社を休まなければいけないとき、被保険者とその家族の生活を保証するための制度です。

休業や仕事に就くことができなかったなどの場合に適用されます。

失業等給付の基本手当

失業等給付は求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類あります。

退職後の生活保障や再就職の支援、資格取得の支援、介護などで休業するための支援など、必要とするサポートを受けられます。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、就労に必要な知識や能力を身につけるために訓練を受けます。

個別の支援計画に沿ったサポートを受けられるだけでなく、支援員に就職や体調に関する悩みの相談も可能です。

他の人はこちらも質問

認知症はどんな治療?

認知症の治療法は、薬物療法と非薬物療法です。現状、認知症を完治する薬はありません。進行を緩やかにする治療を施し、本人や家族が穏やかに過ごせるように努めます。薬物療法は認知症の進行を遅らせる働きがあり、非薬物療法は薬は使用せずに脳を活性化する音楽療法や回想法などを行います。

認知症を治す薬はありますか?

現時点では認知症を治す薬はありません。しかし、本人の残存機能を保ちつつ、日常生活を送るために症状や進行を穏やかにする薬はあります。抑うつには向精神薬、睡眠障害には眠剤などが処方されます。

認知症になると何もわからなくなる?

認知症になると、直前のできごとや親しい人の顔を忘れてしまいます。何もわからなくなるケースもありますが、認知症が引き起こしたため、忘れることを怒るのではなくプライドを傷つけず共感するのが大切です。

認知症は改善できますか?

認知症を完全に治すことはできません。しかし、今ある症状や進行速度を改善する治療法はあります。そのため認知症の治療目的は、本人の残った機能を維持しながら、日常生活を送るために支障のある症状・進行を遅らせることです。

この記事の

この記事の