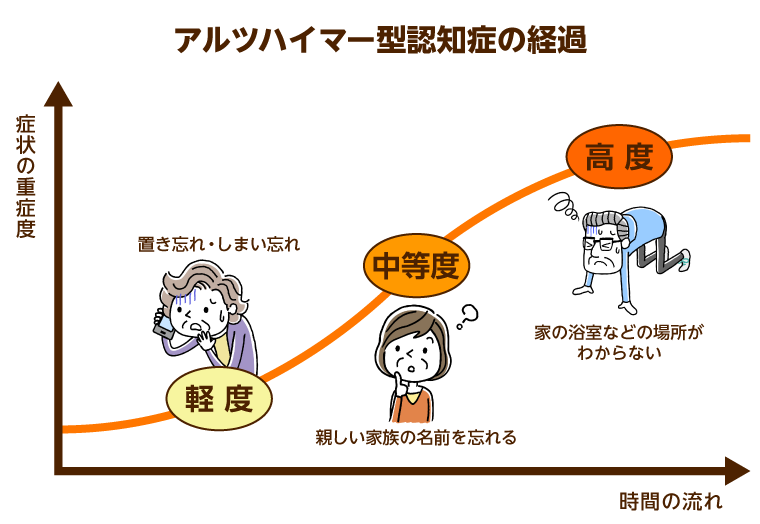

認知症の進行の段階

アルツハイマー型認知症が進行する過程を以下の図版で表しました。

あくまでも一般的に言われている過程なので、全員に当てはまるわけではありません。

症状が進行しても、ケアの方法や周囲の接し方で症状を改善できたり、自立した生活を維持することは可能です。

家族が認知症になっても慌てなくて良いように、認知症の症状進行はどのように進むのかを頭に入れておくことはとても重要です。

なお、初期から末期まで移行する期間は人それぞれですが、一度発症すると少しずつ症状が進んでいくのはしかたがないこととして受け入れることが重要です。

認知症の根本的な治療法はありませんが、薬物療法と非薬物療法を組み合わせることで進行を抑えることも可能だとされており、中期以降でも効果は確認されています。

認知症がどのように進行していくか、以下で詳しく解説していきます。

前兆(軽度認知障害)

軽度認知障害は認知症の前兆で、MCI(Mild Cognitive Impairment)とも呼ばれます。

認知症と同様に物忘れのような記憶障害はあるものの、日常生活に支障をきたすほどではありません。

そのため、認知症の前兆とは思われず、加齢による物忘れとして軽く考えてしまう方がほとんど。

ただ、アルツハイマー型認知症と同じく、脳のなかにアミロイドβなどの不要なたんぱく質が異常に蓄積されることが主原因であるため、そのまま放っておくと高い確率で認知症へと移行します。

認知症の記憶障害は、経験したことがすっぽり抜け落ちてしまう「エピソード記憶の喪失」が主な症状になりますが、MCIの場合は時間経過に伴った記憶障害が中心です。

例えば、少し前に聞いたことを忘れて何度も聞き返したり、世間で話題になったニュースの内容が思い出せなくなったりします。

MCIからアルツハイマー型認知症を発症するまでの期間はそれぞれですが、早期発見・早期治療を行えばその進行を遅らせることは可能です。

また、きちんと治療すれば健常状態に戻る可能性も指摘されています。

発症から10年以上前には前兆が現れている!?

認知症の原因や予防の研究はまだまだ発展途上ではありますが、認知症を発症する人の脳内には、発症の25年も前から異常にたんぱく質が蓄積されているとも言われており、今後の研究に注目が集まります。

初期(軽度)

アルツハイマー型認知症の初期症状でよくみられるのが記憶障害です。

しかも単なるもの忘れのレベルではなく、直前の出来事を忘れたり、同じことを何度も聞き返すようになります。

軽度認知障害との境目は難しいところですが、軽度認知障害が日常生活への支障がほぼないのに比べ、認知症初期になると仕事や家事をこなすのが難しくなることも。

ただ、長年続けてきた作業や車の運転、料理などはいつも通りできるため、周囲が気づかないこともあります。

そうなると、早期発見ができない可能性があるので要注意です。

判断力の低下

同じ初期症状でも記憶障害のほかに、頻繁に物をなくしたり、またはおかしな場所に置き忘れたり、日常作業をこなすのに時間がかかったり、判断力の低下がみられるようになります。

本人にとっては、これまでできていたことができなくなるのはとてもつらい時期かもしれません。

誰だって周りの人と話がかみ合わなかったり、身に覚えのないことを指摘されると混乱しますし、強い不安や恐怖、怒りを感じることもあるでしょう。

また、できないことが増えるにつれて自信を失い、感情表現が乏しくなったり、意欲の減退がみられることもあります。

そのため、認知症ではなくうつ病を疑われることも少なくありません。

検査時は、医師にしっかりと状況を伝えることが重要です。

中期(中度)

中期になると記憶障害が加速します。新しい出来事が覚えられなくなり、初期には役立ったメモ書きもその存在自体を忘れてしまいます。

また、記憶が保てないため日常生活に支障をきたし、自立した生活は難しくなり、多くの場面でサポートが必要になります。

食事をしたはずなのに、「食べてない」と言い出したりするのもこの時期の特徴です。

「さっき食べたでしょう」と言っても頑として受け入れず、「嫁がご飯を食べさせてくれない」と近所に訴えるような事態も考えられます。

そのため、食事には旬の食材を使って印象づけたり、すぐに後片付けをせずにそのまま団らんするなどして、記憶への定着を促してみるのも良いでしょう。

そのほか、住所や電話番号が言えなくなったり、場所や日付がわからなくなったり、簡単な計算ができなくなるような症状も現れます。

記憶障害が悪化しても感情は残る

美味しいものを食べても、家族で旅行にいっても次の日にはほとんど忘れてしまうので、家族を含め、周囲の人たちはその反応にガッカリさせられることも多くなるかもしれません。

しかし、記憶に残らなくても「楽しかった」という印象は残るとされています。

そのため、あまり覚えてもらおうと考えず、その瞬間を一緒に楽しむように心がけると介護する側も気持ちが楽になるはずです。

末期(重度)

末期になると、初期や中期と比べて記憶障害が目立たなくなります。

なぜなら、自発性や意欲の低下によって物事への関心が薄くなり、忘れること、何度も話を聞き返すこと自体がなくなるからです。

その代わり、家族が家族であることがわからなかったり、コミュニケーションをとること自体が難しくなったりします。

常に介助が必要

末期になると、生活のすべてにおいて介助が必要になります。

失禁や筋固縮(筋肉がこわばる)などの症状が出たり、嚥下障害(食事を飲み込めない)になったりします。

また、歩行障害や運動障害もみられるようになり、ほとんどの時間をベッド上で過ごすか、少しずつ寝たきり状態になることも。

この時期は免疫力もかなり落ちてきているので、感染症などで亡くなるケースも考えられます。

最悪の事態を招かないためにも、できるだけ初期の段階で気づき、治療をしましょう。

遅くとも中期で治療を開始できると、認知症と上手に付き合いながら晩年を過ごすことも可能なので、周囲にいる人が変化に気づき、認知症の疑いがあると思ったときには早めに受診しましょう。

認知症ケアが手厚い施設を探す認知症の種類別の進行のしかた

続いて、認知症の種類別の症状の進行について解説していきます。

アルツハイマー型認知症の進行のしかた

アルツハイマー型認知症の進行速度は緩やかである場合が多いです。

日常生活に支障が出ないほどの物忘れなどの前兆から始まり、初期症状→中期→末期へと時間をかけてゆっくり進行していきます。

前兆である軽度認知障害から適切な治療をしていなかった場合、症状の進行が早まることもあります。

以下の表は、ニューヨーク大学のバリー・ライスバーグ博士が考案した認知症の7段階を表にしたものです。

| 段階 | 状態・症状 |

|---|---|

| 段階1:認知機能の障害なし (通常の機能) |

認知能力に障害のない人は記憶能力の低下を経験しておらず、医療専門家との問診において問題がみられない。 |

| 段階2:非常に軽度の認知機能の低下 (加齢に関連した正常な変化、またはアルツハイマー病の最初期の兆候) |

ど忘れしたように感じる。特に慣れていた言葉や名前、鍵やめがねなど、日常的に使用する物の置き場所などを忘れる。しかしながら、これらの問題は健康診断において明白ではなく、友人、家族、あるいは同僚にとっても明白ではない。 |

| 段階3:軽度の認知機能の低下 | このような症状を持つ人の一部が初期段階のアルツハイマー病として診断される。友人、家族、同僚などが変化に気づき始める。記憶あるいは集中力における問題が臨床試験で計測可能な場合がある、あるいは詳細な問診において識別される場合がある。一般的には、次のような困難が見られる。

|

| 段階4:中等度の認知機能の低下 (軽度あるいは初期段階のアルツハイマー病) |

この段階では、注意深い問診により次のエリアにおいて明白な障害が発見される。

|

| 段階5:やや重度の認知機能の低下 (中等度あるいは中期段階のアルツハイマー病) |

記憶に主要な欠落箇所が見られ、認知機能における障害が見られる。日常活動においてサポートが必要となる。この段階では、次のような症状が見られる。

|

| 段階6:重度の認知機能の低下 (やや重度あるいは中期段階のアルツハイマー病) |

記憶障害が進行し、性格の大きな変化が見られたり、患者は通常の日常活動に大幅な手助けを必要とする。この段階では、次のような症状が見られる。

|

| 段階7:非常に重度な認知機能の低下 (重度あるいは後期段階のアルツハイマー病) |

これはアルツハイマー病の最終段階であり、患者は環境に反応したり、会話したり、最終的には体の動きを制御する能力を失う。この段階でも、単語や文章を口にする場合がある。この段階の患者には、食事やトイレの使用を含めた、ほぼ全般に渡っての日常介護が必要である。微笑んだり、手助けなしに座ったり、頭を正面に向けて保つことができなくなる場合もある。異常な反射反応をとるようになる。筋肉が硬直する。嚥下に障害が出る。 |

レビー小体型認知症の進行のしかた

レビー小体型認知症は、認知機能が良いときと悪いときを波のように繰り返しながら進行します。

初期ではアルツハイマー病のような認知機能の低下は目立たず、しっかりしていると思われることが多いため、認知症を見落としやすいです。

レビー小体型認知症の初期症状は、幻視の症状が現れることが多くあります。また中期になると、パーキンソン症状が強く現れ歩行が難しくなっていきます。同時に、認知機能や見当識障害もみられるようになり、状態の悪い時間が長くなります。

中期以降では、症状の進行が早くなるといった特徴もあります。

【わかりやすく解説】レビー小体型認知症とは?アルツハイマーとの違いや原因、余命

血管性認知症の進行のしかた

血管性認知症は、脳血管障害が起きるたびに階段上に進行します。

症状が増えたり悪化したりした場合、その状態を維持しますが一時的に症状が改善することもあります。しかし、再び脳血管障害が起きると症状は一気に悪化します。

初期症状として、記憶障害より先に意欲低下が現れ、失語や失認、失行などの症状が現れることも多いです。

ただし、脳のダメージを受けた部分によって発症する症状は異なるため、必ずしもこれらの症状が出るとは限りません。

血管性認知症は、認知機能がまだらに保存されることから「まだら認知症」とも呼ばれます。

認知症の進行が早まる原因

認知症の進行を早めてしまう原因はいくつかあります。

事前に知っておくことで、認知症の進行を遅らせることができるでしょう。

認知症の進行速度はストレスで早まる

認知症はストレスなどで一気に症状が進行することがあります。ストレスが溜まると、脳の血流が低下して神経細胞にダメージを与えるためです。

また、自分で考える時間が減ったり身体を動かす機会がなくなったりすることでも、症状は悪化していきます。

少しでも認知症の進行を遅らせるために、自分で考える時間を増やしたり、ストレスを軽減できる環境を用意したりすることが大切です。

脳の刺激が少なくなることも原因

脳の刺激が少なくなるのも認知症の進行が早まる原因です。料理や掃除などの家事をする機会が減り、自分で考えて動くという時間がなくなっていくことで認知症が進行します。

また、認知症の症状である物忘れによって、家族から強い指摘を受けて落ち込み、コミュニケーションを取る時間が減るのも原因のひとつです。

できることは自分でやったり、家族や介護者が積極的にコミュニケーションを取ったりすることが重要です。本人にやらせると時間がかかるからと、介護者が身の回りのことを全部やらないように注意する必要があります。

施設に入居すると認知症の進行は早まるのか

施設に入居すると、認知症の進行が早くなると言われていますが、そのようなケースはほとんどありません。

施設では、残存能力を大切にしており、自分でできることは自分で行います。

また、認知症の知識を持つ施設職員が、認知症の進行を遅らせるリハビリやレクも行ってくれます。

認知症ケアが手厚い施設を探す認知症の進行を遅らせる方法

認知症の進行を早めてしまう原因がわかったところで、続いて進行を遅らせる具体的な原因について解説していきます。

認知症の進行を遅らせる食べ物

認知症の進行を遅らせるためには、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

特に高血圧などの生活習慣病は、認知症の発症リスクを高めます。高血圧を予防する食事を「マインド食」と呼び、日頃からマインド食を意識することでアルツハイマー病の発症リスクを大きく軽減できる場合があります。

そのため、塩分を摂りすぎない味付け、油を避けて魚や野菜、ナッツ類を積極的に摂ることが大切です。

認知症の進行を遅らせる薬

症状が軽いうちから薬を服用することで、認知症の進行を遅らせて症状の軽い状態を保ちます。

現時点では、アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症に効果が期待できる薬がありますが、血管性認知症や前頭側頭型認知症に有効な薬は確立されていないので、注意が必要です。

進行を遅らせるのに使われる抗認知症薬は、アリセプト、レミニール、イクセロン、メマリーの4種類です。

メマリー以外の抗認知症薬は記憶障害を緩和する効果があります。メマリーは神経細胞を興奮させるグルタミン酸を抑え、中核症状を緩和していきます。

認知症の進行を遅らせる脳トレ

脳トレは自分で考え判断する力を高める他、手指を動かして脳を活性化させます。

脳トレの種類は、クロスワードパズルや塗り絵、折り紙など、誰でも簡単に取り組めるものが多くあります。ひとつの脳トレをするのではなく、さまざまなジャンルの脳トレを行う方がより効果的です。

認知症のケアが手厚い老人ホーム

認知症の進行を抑えることはできますが、進行を完全に止めることはできません。

症状が悪化していくと、介護者の介護の時間が増え、負担が増えます。そのため、事前に施設入居を検討しておくことが大切です。

グループホーム

グループホームは、残存機能を活かした自立支援やリハビリを実施する施設です。認知症の方のみが入居できる施設であり、対応する職員のほとんどが認知症への知識と理解があります。

他の入居者と共同生活をしながら、食事や掃除などの家事を分担します。自分たちで家事をすることで自立した生活ができ、脳に刺激を与えて認知症の進行を遅らせていきます。

また、買い出しについても職員が同行しながら、入居者自身で買い物をしていきます。

グループホームは家庭的な雰囲気があり、自宅にいるような環境で過ごすことができます。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、掃除や洗濯などの生活援助を受けながら生活する施設です。

施設内での介護サービスは提供されませんが、外部の介護事業に委託すれば介護サービスの利用ができます。自宅で利用していた介護サービスも継続して利用可能です。

介護サービスの利用頻度が少ない場合、介護付きと比べて月々の費用を抑えることができます。

さらに、住宅型ではレクリエーションやイベントが盛んに行われており、他の入居者とコミュニケーションを取りやすいです。人とのつながりがあることで、脳が活性化されて認知症の進行を遅らせていきます。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームの魅力は、介護と看護体制が整っていることです。

介護職員が24時間常駐しているので、いつでも必要とする介護サービスを受けられます。なお、日中であれば看護職員が常駐しており、日々の健康管理や服薬管理などの看護ケアが提供されます。

入居条件は施設ごとで異なりますが、要介護5までの受け入れが可能で、認知症の症状が重い方でも入居できることが多いです。

介護サービス以外に、レクリエーションやサークル活動を定期的に実施する施設もあり、他の入居者と交流しながら、認知症を緩和していきます。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す

認知症の症状別の対応

最後に、認知症の症状とその対応方法を解説していきます。

正しい対応方法をすることで、症状が和らぐこともあるので、必ずチェックしておきましょう。

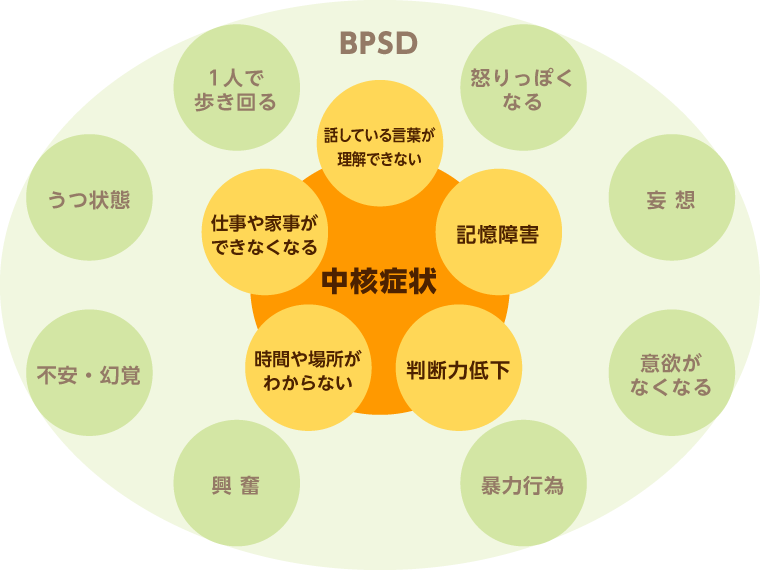

中核症状

認知症になるとすべての人が発症すると言われる中核症状の代表は「記憶障害」と「見当識障害」の2つです。

人の記憶には種類があり、車の運転やお茶の淹れ方といった体験で覚える「手続き記憶」、国名や歴史上の人物など学習した「意味記憶」、その人独自の経験を覚えている「エピソード記憶」の3つに大きく分けられます。

アルツハイマー型認知症の記憶障害の傾向として、最近の記憶を忘れることから始まり、少しずつ過去のエピソード記憶が抜け落ちていきます。

その後、意味記憶や若い頃に経験したインパクトの大きい記憶でさえも忘れていってしまいます。

「見当識障害」とは、「今がいつか(時間)」「ここがどこか(場所)」「この人は誰か(周囲の人)」などを認識する機能が低下することです。

基本的な順番としては、まず時間の見当識が低下し、続いて場所や人の見当識が失われてていくと言われています。

記憶障害

認知症の中核症状として代表的なものが、記憶障害です。

認知症ではない人でも、加齢によって物忘れが増えていきますが、ちょっとしたキッカケやヒントがあれば、思い出すことができます。

物忘れしたこと自体を忘れることはありません。

ところが、認知症の記憶障害では、ついさっきの行動や見聞きした内容すら忘れて思い出せなくなってしまうのです。

症状の進行に伴い、以前は覚えていた記憶も次々と忘れていってしまいます。

思い出せなかったり同じ会話を何度も繰り返す場合は、否定せずに本人の状態を受け止めて相槌を打つなどの寄り添った対応が大切です。

実行機能障害

「実行機能障害」とは、計画立てて順序良く物事を遂行できなくなることです。

例えば、手慣れた料理が作れなくなる、お店をはしごして必要な買い物ができなくなるなど、手順通りに目標を達成することが難しくなります。

実行機能障害によって単独で日常生活を送ることが難しくなると、周囲の24時間サポートが不可欠です。

やることをまとめて指示するのではなく、一つずつ作業をお願いすることが大切です。また手順をリスト化し、わかりやすい場所に貼るのも方法です。

失行・失認・失語など

失行・失認・失語も認知症の中核症状としてよくみられます。

まず「失行」とは、体は動かせるがやり方がわからなくなり、行動できなくなってしまうことです。

たとえば、シャツのボタンをはめられない、鍵を開けられないといったものが挙げられます。

続いて「失認」とは、五感を通じて周りの状況を把握する能力が低下することです。

目や耳、皮膚感覚、鼻、舌などの感覚器に異常がなくても現れることがあります。

最後に「失語」とは、音声や文字などの言葉を理解して操作する言語機能が低下することです。

のど(声帯)や口が正常でも、脳血管障害などで脳がダメージを受けると失語の症状が出ることがあります。

自分の意思をうまく伝えられなくなるので、他人とのコミュニケーションがうまく取れなくなり、大きなストレスを抱えてしまいます。

傾聴や見守り、本人が難しいところはサポートするなどの対応が求められます。本人が話しているところに、会話を被せて終わらせる行為は避けましょう。

行動・心理症状(BPSD)

認知症の症状には「中核症状」と「BPSD(行動・心理症状)」の2つがあります。

「中核症状」は脳の神経細胞が破壊されることで起こる症状で、認知症になれば誰にでも現れる症状です。

それに対して、周囲の人との関わりのなかで起きる症状を「BPSD」と呼びます。

BPSDは「Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia」の頭文字を取ったもので、暴言・暴力、多動、興奮、抑うつ、不眠、昼夜逆転、幻覚、せん妄、異食、徘徊、不潔行為などがあります。

置かれている環境や、性格、人とのかかわりなど複数の要因があるため、BPSDの表れ方は人によって異なります。

それでは、代表的な症状を1つひとつ見ていきましょう。

拒絶

介護を受ける側が介護拒否をすることがあります。

一般的には、介護される人が感じる自信の喪失や悲しみなどが、理由として考えられます。

認知症の人が介護拒否をする理由としては、介護される意味が理解できない、ほかに優先したいことがある、嫌な思いをした、言葉だけでは理解できないなどが挙げられます。

よく見られる介護拒否は、食事拒否、服薬拒否、入浴拒否、着替え拒否、トイレ拒否、外出拒否などです。

拒否は本人の不安からくることが多く、食事の拒否が見られた場合は使い慣れた食器や箸を使うなど、不安を軽減して本人が安心できる環境を整えます。

徘徊

徘徊とは、不安や焦り、時間や場所がわからなくなる見当識障害などが原因で歩き回ってしまうという症状です。

目的もなくうろつき回るものだと考えられがちですが、本人にとっては目的(地)があります。

「子どもを迎えに行く」「会社に行く」といった過去の習慣が蘇ったり、施設に入居していることを自覚できずに、自宅に帰ろうとして徘徊することが多いと言われています。

否定はせずに本人の話に合わせながら、「お茶でも飲みませんか」など話題を変えて、徘徊を止めるなどの対応を心がけます。

【専門医監修】認知症による徘徊への正しい対策方法と探し方(防止グッズも紹介)

暴言・暴力

認知症のBPSDとして、乱暴な言葉を言う、暴力をふるう、怒りっぽくなるなどの症状が出ることがあります。

暴言や暴力は、介護者にとって大きな負担となる症状のひとつです。

認知症になると、今まで同じようにできないことが増える不安や恐怖、自分の言動に対する周囲の反応へのいら立ちなどから、つい周囲の反応に対して、怒りっぽくなったり、イライラしたりすることがあります。

本人にとっては理由があります。そのため、少し距離を置いてお互いが冷静になったタイミングで、暴言や暴力をした原因を質問します。

【認知症学会理事監修】認知症による暴言・暴力を受けたときの相談窓口と対応方法

不潔行動

不潔行動とは、排泄物を排泄物だと認識できず、自身の便や尿を手で弄ってしまう行為です。

時間や場所がわからなくなる「見当識障害」や、段取り良く物事を進める「実行機能障害」によって不潔行動は起こります。

不潔行為の原因は人によって異なり、残便による不快感を解消するためであったり、オムツに出た排泄物に不快感や違和感を覚えて自分で何とかしようとした結果だったりします。

不潔行動を責めると、さらに悪化するため「気がつかなくてごめんなさい」などの優しい声かけが大切です。また、トイレ習慣を見直すのも方法です。

幻覚・幻想

「幻覚」には、実際には存在しないものがありありと見える幻視と、何も音が聞こえない場面で人の話し声や音が聞こえる幻聴があります。

「妄想」についてはアルツハイマー型認知症に多くみられ、被害妄想に発展する「物盗られ妄想」が介護者を悩ませてしまいます。

幻覚や妄想のどちらも、本人にとっては実際に起こっている出来事だとして接してあげることが大切です。

話を聞いて共感します。危害ではないことを伝えて本人を安心させましょう。暗い場所で起きやすいため、部屋を明るくするなどの対応をします。

過食(異食)

認知症になると、過食や異食がみられる人もおり、食事介助なしではうまく食事管理ができなくなることがあります。

目に入る食べ物や冷蔵庫の物をあるだけ全部食べてしまったり、空腹になると食べ物でなくても口に入れてしまうので多くの認知症家族が苦労します。

1回の食事量を減らし、数回に分けることで食べ過ぎを防ぎます。また「12時にうどんを一緒に食べましたね」など、具体的に伝えるのも良いでしょう。

この記事の

この記事の