県民性からか、全国的に見ても低額で利用できる介護施設が多数

面積・人口ともに九州7県の中で最も少なく、その反面、人口密度が高い佐賀県。

その中を高齢者が占める割合も多く、2035年にはいわゆる超高齢社会になることが推測されています。

そんな社会を支える老人ホームの数は、65歳以上人口10万人あたり58.1カ所と指標値を10カ所近く上回っており、意外と言っては失礼かもしれませんが充実しています。

特徴的なのは、介護老人福祉施設や介護老人保険施設、介護療養型医療施設などがまんべんなくあること。

65歳以上人口100人あたり、介護老人福祉施設は1.73人、介護老人保険施設は1.42人、介護療養型医療施設は0.67床。

これらはいずれも全国平均よりも高い数字であり、ニーズによって選択できる幅広さがあるのは、利用者にとって嬉しいですね。

また、佐賀市を中心として唐津市や伊万里市、武雄市など、県全域にわたって老人ホームが分布しているというのも大きな特徴です。

公共交通機関が発達しているとは言い難い佐賀県においては、各地域で老人ホームが探せるのは、高齢者にとって大きなメリットと言えるでしょう。

費用面に目を向けてみると、お隣の福岡県より低額なのはもちろん、全国的に見ても比較的低額で利用できる老人ホームが多いようです。

唐津や伊万里、有田など、昔から陶磁器の産地として有名な佐賀県。

玄界灘と有明海という2つの海に面し、平野部が多いため県全域にわたって暮らしやすい地域性となっています。

冬場は多少、寒さが厳しいですが平均的に温暖で、老人ホームの数や種類・費用面を鑑みても、高齢者が余生を過ごすための土壌が整っていると言って良いでしょう。

高齢者の孤立問題が表面化している

佐賀県の人口は2023年の国勢調査によると80.6万人で、九州地方では唯一100万人を割っている自治体です。

とはいえ、これは佐賀県が全国で6番目に面積が小さい都道府県であることに起因するもの。人口密度では福岡に次ぐ九州2番目の密集率なので人が少ないと感じる県ではありません。

高齢者人口で見てみると、2010年台後半までは増加傾向でしたが、現在は減少傾向にあります。

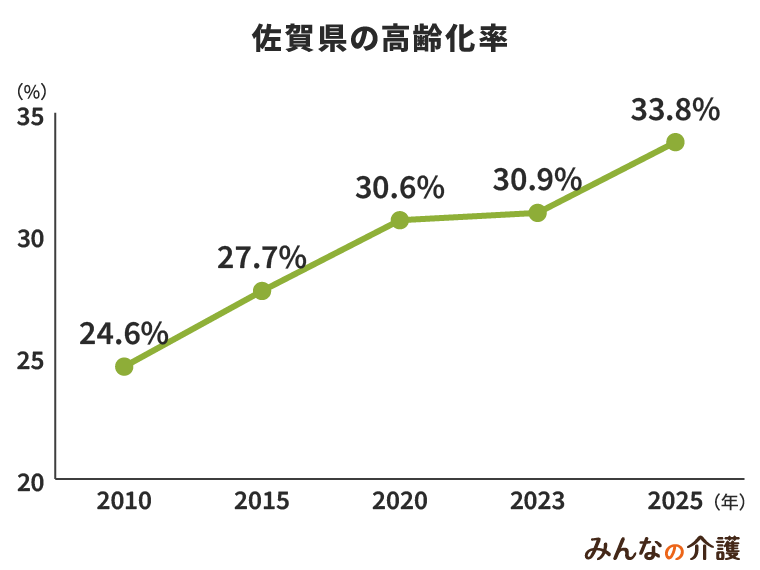

65歳以上の高齢者の比率は年々1%ずつ上昇しているイメージで、2016年には28.3%まで達しています。

全国平均からは1%程度高いだけですが、県では2025年までは増加すると予測しており、その上昇率が気になるところです。

生産者人口が60%を下回っているのも懸念材料で、労働力が隣県の福岡県や長崎県に流失している可能性があります。

高齢化が進んでいくにつれて懸念されるのは高齢者の独居、また高齢者夫婦のみの世帯が増加していくことです。

佐賀県では2020年の調査で高齢者の一人暮らし世帯が11.7%、高齢夫婦世帯が12.1%。

高齢者の孤立問題が表面化していますが、独居や夫婦だけの方々は持ち家比率が非常に高いので、住み慣れた自宅を離れられないという事情も絡んできます。

また一人暮らしの方なども賃貸住宅に移りたくても高齢というだけで拒否されるケースもあります。

佐賀県では75歳以上の後期高齢者数が74歳未満の前期高齢者数を既に上回っている現状です。

しかも団塊世代の方々が後期高齢者になる2025年に向けて、要介護の認定者の急増も見込まれており厳しい状況が続くことが予想されます。

施設サービスは特養の入居が多い

佐賀県は高齢化率が全国的に見て飛び抜けて高いわけではありませんが、近年は比率が毎年1%以上ずつ上昇しており安穏としていられる状況ではありません。

それを裏付ける数字として、1人当たりの介護保険サービスの給付指数を見てみると全国平均を大きく上回っています。

手厚い介護体制を敷いている証でもありますが、現役世代の負担増の問題などもありますので喜んでばかりもいられません。

全国的な傾向としては要介護状態になっても家族や地域の支援を受けながら住み慣れた自宅で余生を過ごしたいという需要が高まっているため、訪問介護、看護や自宅から通う施設サービス、いわゆる居宅型サービスが大きな割合を占めるようになってきています。

佐賀県でもその傾向は顕著に表れていますが、施設入居型サービスも根強く残っているのが特徴でもあります。

佐賀県は民間の介護付き有料老人ホームが全域でも3件、基本的に介護サービスが付かない住宅型が11件の計14件しか民間の施設はありません。

そのような状況ですから必然と公共の施設に需要が集中する訳ですが、その中でも基本が終身となる特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)への入居が多くなっています。

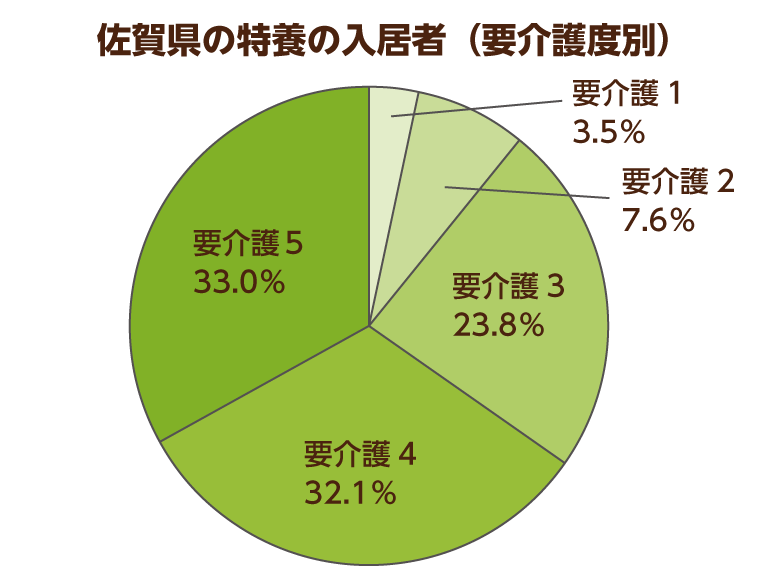

特別養護老人ホーム(特養)は基本的には要介護度3以上の重度認定者しか入居が認められていません。

しかし佐賀県でも入居者の10%を超える方が要介護度2以下の方であり、この特例を知っているかどうかは大きなカギです。

検討委員会に掛けられることになり、特養でしか生活が困難と認められば入居が可能となるのです。

「佐賀県在宅生活サポートセンター」が自立支援を推進

佐賀県では介護予防事業への高齢者の方の参加が少なく、2013年度では高齢者人口のわずか2%にとどまっていました。

こういった状態ですからまずは介護予防の重要性を広く知らせるための啓蒙活動が必要になります。

介護予防事業はより密なサービス提供を行うために市町単位で行われますが、県では必要な支援や包括支援センターへの指導でバックアップします。

それらは県に設置された「介護予防市町支援委員会」が調査や分析などを実施してフィードバックしていきます。

「佐賀県在宅生活サポートセンター」では介護予防全般における事業を展開して、在宅介護や自立支援を行います。

小中高生に介護を体験してもらう教室や、家族の方に介護技術を教える講座などを実施しています。

また介護、福祉用品の展示販売やバリアフリー住宅の展示も行っています。

更には介護相談も行います。

寝たきりや認知症を患わず元気で暮らせる期間いわゆる「健康寿命」を伸ばしていくことも、介護予防の観点からは非常に重要になります。

佐賀県では栄養、飲酒、喫煙、運動、口腔衛生などにおいて具体的な取り組み内容を提示し市町が中心となって活動しています。

ひとつの例ですが「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)以下ロコモ」の予防に力を注いでいます。

加齢や病気による身体機能の低下が原因で要介護状態や寝たきりになってしまうことをロコモと言いますが、まずこのことを知ってもらう活動を行っています。

ロコモ対策推進委員会を設けて指導者養成のための研修会やメディアを使った啓蒙活動が実施されています。

「福祉人材センター」が人材育成に力を入れている

佐賀県は介護保険サービスへの給付金の観点から見ると、全体的に介護サービスの利用度が高い自治体。

今後地域の包括システムの円滑化が求められる中で軸となるのは介護と医療の連携です。

県のバックアップによる市町の介護、医療連携のための情報共有や相談等が行われています。

また両者に対してサービスが切れ目なく提供される体制を整えるための研修会を開催したり、地域住民にサービスを知ってもらうための普及活動にも力を入れています。

また「訪問看護ステーション」を医療、介護連携の要と位置付け、規模の拡大や、人員の確保に努めています。

どこの自治体もそうですが、地域の包括支援センターが音頭を取って連携を強化し、地域全体で高齢者を見守っていく体制づくりが急務です。

佐賀県では地域の介護サービスのみならず、医療や保健、それに携われば公共、民間関わらず連携しながら、利用者のより良いケアプランをコーディネイトしていきます。

県内40カ所以上に渡るセンターが支援体制を整えています。

地域包括ケアシステムを円滑に進行するためにはその担い手となる介護人材の確保が必要です。

佐賀県では福祉協議会に委託して「福祉人材センター」を立ち上げ、人材の育成に力を注いでいます。

また就職のあっせんや、事業者からの要請に応じて支援できる体制を築いています。

更には資格を持ちながら現在介護職に就いていない人を対象に研修会を行い、介護現場への復帰を積極的にサポートしています。

佐賀県福祉サービス運営適正化委員会とは

福祉サービスを受けた時に事前の説明とサービス内容が違っていたり、不当な扱いや、自分に合わない介護だったりすることがあります。

そんな場合、佐賀県ではまずは当事者同士での解決を目指してもらいます。

事業所は普段から目安箱の設置やコミュニケーションにおいて苦情になる前に利用者さんの不満をくみ取っておく必要がありますし、苦情になってしまった場合は真摯に受け止め誠実に改善する方向に持っていく義務があります。

事業所は利用者からの苦情申し立てがあると第三者委員会に相談しアドバイスをもらいながら解決に努めることになります。

第三者委員会は苦情申し立てがあった旨を利用者にフィードバックするので、申し立てをスルーされるような心配はありません。

しかし、話し合いが平行線に終わり問題の解決まで至らなかった場合や、そもそも苦情を直接事業所に言えない利用者さんもいます。

そういった場合は「福祉サービス運営適正化委員会」に相談することができます。

相談できるのは本人はもちろんのこと、ご家族や民生委員、ケアマネージャーの方もサービス内容を詳しく把握していれば可能です。

佐賀県では、福祉サービスを選択する際の情報源として、第三者が客観的に評価する制度を設けています。

あくまでも任意ではありますが、利用者にとっての判断基準が増えるのはとてもありがたいことですし、調査結果も当然ながら任意の調査を受けているという姿勢が真摯な営業理念を表していると判断できると思います。