老人ホームで受けられる医療行為

老人ホームへの入居を考えるときは施設側に自分の持病や常時必要とする医療行為を説明し、「適切なケアを受けられるか」「ケアの実績はあるか」を確認することが重要なポイントです。

何故なら、どのような病気・症状のケアに対応できるかは施設ごとに異なっているからです。

薬の服薬状況や必要な医療ケア、受けたいサービスなど、ご自身の状況に合わせて老人ホームの医療面での受け入れ体制を確認しましょう。

なお、老人ホームに入居する前に確認するべき身体状況は以下の記事で解説しています。

医療行為とは

そもそも医療行為とは、多くの方がご存知の通り医師の医学的判断や技術をもって行う行為のことを意味します。

ただし、一部例外として、介護職員による医療行為が認められているケースもあります。

また、医療行為と合わせて紹介されることの多い「医療的ケア」は、日常生活に必要な医療的な生活援助のことを指します。

血圧測定や服薬管理などが該当し、医療系の免許がない人でも家庭や老人ホームで処置を行うことができます。

医療行為の種類

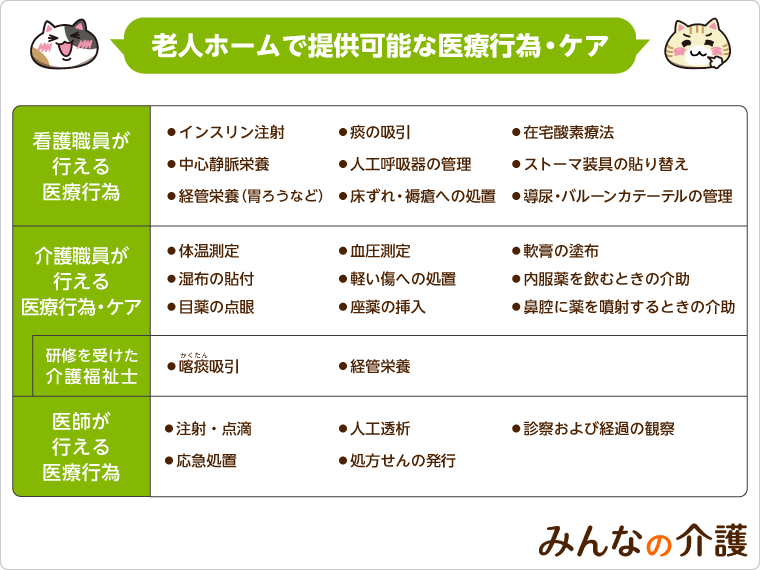

老人ホームで行われる医療行為・ケアは、大きく分けて以下の3種類です。

- 看護職員が行える医療行為

- 介護職員が行える医療行為

- 医師が行える医療行為

自分が必要とするケア内容と照らし合わせながら、それぞれの特徴を確認していきましょう。

医療行為の内容もページ内で解説していますので、合わせて確認していきましょう。

老人ホームで提供可能な医療行為・ケア

看護職員が行える医療行為

施設に常駐する看護職員に認められている医療行為は主に以下の9種類です。

- インスリン注射

- 中心静脈栄養

- 経管栄養(胃ろうなど)

- 痰(たん)の吸引

- 人工呼吸器の管理

- 床ずれ・褥瘡(じょくそう)への処置

- 在宅酸素療法

- ストーマ装具の貼り替え

- 導尿、バルーンカテーテルの管理

ただし、対応可能な医療行為は施設によって異なるので事前に確認が必要です。

続いて、各医療行為の内容を見ていきましょう。

インスリン注射

インスリン注射とは、血糖値を下げるホルモンであるインスリンを注射する糖尿病に対する治療法の一つです。

入居者の状態に合わせて、異なる種類のインスリンを1日につき1~4回注射する必要があります。

インスリンの対応が可能な老人ホームを探す中心静脈栄養

中心静脈栄養とは、食事による経口の栄養摂取が困難な方で、かつ消化器官の機能も衰えている方に対して、心臓に近い静脈への点滴を通して栄養を注入する方法です。

注入されるのは高カロリーの輸液で、毎日2,500kcalほどの栄養を注入できます。

ただし、認知症の方などはカテーテルを自分で抜いたりする恐れがあるほか、使用により感染症のリスクもあるため、医療知識を持つ看護師による管理が不可欠です。

中心静脈栄養の対応が可能な老人ホームを探す経管栄養(胃ろうなど)

経管栄養とは、嚥下機能の低下などにより食事の経口摂取が難しくなった場合に、胃や腸に設置したカテーテルに栄養剤などを注射する行為です。

嚥下機能が低下している状態で無理に口から飲食物を摂ろうとすると、誤嚥性肺炎を引き起こす恐れがあります。経管栄養により、胃や腸に直接栄養剤を注入することで安全な栄養摂取が可能です。

胃ろうの対応が可能な老人ホームを探す痰(たん)の吸引

痰(たん)の吸引とは、痰が詰まることによる窒息を防ぐために、専用の吸引機を使って定期的に痰を排出する行為です。

吸引機にはチューブが付いていて、それを鼻やのどに挿入することで痰を取ります。気管切開している方は、カニューレにチューブを挿入して痰を吸い出します。

たん吸引の対応が可能な老人ホームを探す人工呼吸器の管理

自宅・老人ホームで使用する人工呼吸器は、HMV(在宅人工呼吸器)と言います。

心肺機能や神経、筋肉などの持病を持つ方などが、生活の質の改善を目的として利用します。

HMVは使い方を誤ると命に関わるため、看護師による管理が必要です。

人工呼吸器の対応が可能な老人ホームを探す床ずれ・褥瘡(じょくそう)への処置

褥瘡(じょくそう)は床ずれとも呼ばれ、寝たきりの方など離床時間が短くなった方が、ベッドと接触する身体部位の血流が悪化し、皮膚は皮下組織、筋肉などが壊死してしまう症状です。

褥瘡・床ずれの対応が可能な老人ホームを探す在宅酸素療法

在宅酸素療法はHOTとも呼ばれ、慢性呼吸不全や慢性心不全などにより、自力で体内に酸素を取り込むことができなくなった方が利用する治療法です。

自宅・老人ホームに酸素ボンベを設置し、鼻に装着したチューブを通して酸素を吸引します。

在宅酸素療法の対応が可能な老人ホームを探すストーマ装具の貼り替え

ストーマとは人工肛門・人口膀胱のことです。腸・尿管を体外に出し、パウチという専用の袋に排泄物を溜めます。

装着することでほぼ制限なく日常生活を送ることができ、旅行に出かけることも可能です。

ストーマはしっかりと管理しないと皮膚のかぶれや感染症を引き起こすことがあります。問題がないか、看護師による継続的な観察が必要です。

ストーマ・人工肛門の対応が可能な老人ホームを探す導尿、バルーンカテーテルの管理

バルーンカテーテルとは、排尿障害に対しておむつ以外の対処法として用いられる方法で、尿道にカテーテルを挿入し、膀胱内の尿を排出します。

カテーテル・尿バルーンの対応が可能な老人ホームを探す介護職員が行える医療行為

介護職員に認められている医療行為は、主に以下の9種類です。

看護職員が専門的な医療行為に対応しているのに対し、介護職員の場合は日常生活におけるサポートが中心となっています。

- 体温測定

- 血圧測定(自動血圧測定器を使用)

- 軟膏の塗布(床ずれの治療を目的としたものは除く)

- 湿布の貼付(ちょうふ)

- 絆創膏を貼るくらいの軽い傷への処置

- 内服薬を飲むときの介助(一包化されたもの)

- 目薬の点眼

- 座薬の挿入

- 鼻腔に薬を噴射するときの介助

看護師が夜間にいない施設でも、介護職員がこれらの処置を行っています。

「認定特定行為業務従事者」認定とは

介護サービスの基盤強化を目的に、2012年4月から「認定特定行為業務事業者」の認定を受けた介護福祉士であれば、以下の2種類の医療行為が認めれました。

- 喀痰(かくたん)吸引

- 経管栄養

常時これらの医療ケアを必要とする方は、認定特定行為業務事業者として活動できる介護職員がどのくらい配置されているのか、入居前に確認することが大切です。

以下のボタンから必要としている医療行為に絞って、老人ホームを探すことができます。

必要な医療行為から施設を探す医師が行える医療行為

以下の5つは医師にしか認められていない医療行為です。

- 診察および経過の観察

- 注射・点滴

- 人工透析

- 処方せんの発行

- 応急処置

また、病院で受けるような専門性の高い医療行為は老人ホームでは受けることはできません。

もし持病により日常的に注射や点滴などを必要とする場合や、特別な処置が必要な場合は施設内に病院・クリニックが併設している施設を探すと良いでしょう。

病院・クリニックが併設している施設を探す

次の項目では、以上で紹介した医療行為の内容をふまえて、おすすめの老人ホームの種類や探し方を紹介します。

医療行為への対応から考える老人ホームの選び方

医療機関と提携している介護付き有料老人ホームがおすすめ

介護付き有料老人ホームでは協力医療機関と協力契約を結び、連携を図っています。

そのため介護サービスに加えて、以下のようなサポートを受けることができます。

- 定期的な訪問診療や緊急時の往診

- 嘱託医による健康相談と医学的管理

- 看護師による介護職員への医学・看護的な助言

また、充実した医療ケアを提供できるように、老人ホームによっては施設が協力関係を結んでいる医療機関に対し、円滑に入院できるよう手配しているところもあります。

なお、入居時には医療ケアが必要なかったとしても、入居に医療ケアが必要になる可能性もあります。そういった場合でも、介護付き有料老人ホームであれば安心です。

要介護度に関しても、最も重い状態の要介護5まで対応しているので、介護度が上がったことによる転居の心配もありません。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

希望条件にあった介護付き有料老人ホームを調べたい方は、以下のボタンから検索できます。

介護付き有料老人ホームを探す

看護職員の医療行為が対象となる方は、24時間常駐の施設がおすすめ

看護職員の常駐義務がある老人ホームでも、夜間の配置までは義務付けられていません。

そのため、「痰(たん)吸引」「気管切開」「中心静脈栄養」「床ずれ(褥瘡)」など夜間も看護職員によるケアを必要とする場合は、「24時間看護師常駐」の施設に入居する必要があります。

24時間看護師常駐の施設を探す医療行為の内容から老人ホームを探す

必要とする医療行為が決まっている方は、「医療行為の内容」から施設を絞り込むことで、スムーズに希望条件に合う老人ホームを見つけることができます。

「みんなの介護」では38種類の看護・医療体制から施設を絞り込むことが可能です。

医療行為の内容から老人ホームを探す医療行為を重視した施設選びのチェックポイント5つ

この項目では、医療行為を提供している老人ホームを選ぶうえで、おさえておきたいポイントを5つ紹介します。

- 医師・看護師の人員配置基準

- 送迎サービスの対応

- 服薬支援

- 看取り対応

- 入院時の対応

いずれの項目も、「介護サービスの充実度」や「老人ホームにかかる費用」「入居者の生活」に直結する内容です。

老人ホームでの理想の暮らしを実現するために、どういった点に注意すべきかを確認していきましょう。

1. 医師・看護師の人員配置基準

人員配置基準とは、適切な介護サービス・ケアを提供することを目的に、入居者に対して配置すべき介護職員の人数を定めた指標です。

職員の配置基準は老人ホームの種類ごとに違います。そのため、どのような医療行為を必要としているかによって、入居できる施設の種類も異なるので注意しましょう。

また、医療法人などが運営母体であれば、系列の病院と連携が取りやすいことから、医療依存度が高い方でも対応できる施設が多い傾向にあります。

【一覧表】施設種類別の人員基準

以下は、老人ホームの種類ごとの人員配置をまとめた表です。

| 施設種別 | 医師の配置義務 | 看護師の配置義務 | 医療行為の充実度 |

|---|---|---|---|

| 有料老人ホーム | |||

| グループホーム | |||

| 特別養護老人ホーム | |||

| 介護老人保健施設 | |||

| 介護医療院 | |||

| 介護療養型医療施設 |

配置義務がある施設でも、24時間常駐とは限りません。

※1.任意

※2.非常勤でも可

有料老人ホームの種類によっても、人員基準は異なるので注意しましょう。

老人ホームの種類や特徴は以下の記事で解説しています。

手厚い人員体制の老人ホームを探す2. 送迎サービスの対応

持病・人工透析により医療機関への通院が必要な方は、施設側が送迎サービスを提供しているかどうかを確認しましょう。

もしサービスがなければ、自分でタクシーなどを手配したり、家族による送迎が必要になったりします。

施設が送迎サービスを行っているかどうかで、老人ホームにかかる費用も変わってくるため、送迎サービスの有無は施設選びにおける重要なポイントと言えるでしょう。

3. 薬の管理と服薬介助

老人ホームでは持病を抱えている人が多く、各施設では薬の管理、服薬支援を行っています。

実際に行われている薬の管理方法としては、入居者各人のお薬手帳を確認するのはもちろん、薬の飲み忘れや飲み過ぎを防ぐために、入居者ごとにお薬カレンダーを作成していることが多いです。

また、入居者の心身状態に応じた服薬支援を行うよう心がけています。

具体的な服薬支援の内容は以下の通りです。

服薬支援の内容

自立して生活できる方、要介護度が軽度の方に対しては「お薬を飲みましょう」などの声かけが中心です。

一方、要介護度が重度の方や認知症の方など、自力でお薬を飲めない方に対しては、きちんと飲めるように直接介護を行います。

各施設で特に注意されているのが、薬や水を飲み込む際に誤嚥させないようにするという点です。

薬を飲み込みやすいように、「服薬前に水を飲んでもらう」「口を湿らすために濡らしたガーゼを口に含んでもらう」などの工夫をしています。

4. 老人ホームの看取り対応

看取りとは、回復の見込がないと判断した利用者に対して、苦痛を緩和しながら、人生の最期の時までその人らしさが保てるように医師・看護師・看護職員が連携しながら看取ることです。

近年「病院に入院して延命治療を受けず、老人ホームの居室で尊厳死を迎えたい」と望む入居者が増えてきたこともあり、看取り体制を整えた老人ホームも増えてきました。

実際、民間施設でも介護付き有料老人ホームは看取りにも対応しています。

看取りは本人にとっても、家族にとっても大切な瞬間です。本人も家族も安心して看取りができるように、わからないことがあれば施設に確認をするようにしましょう。

【簡単にわかる】ターミナルケア(終末期医療)とは?(加算・施設・資格)

看取りに対応している老人ホームを探す5. 入院時の対応

入居中に大きな病気や怪我をしたときは、病院への入院が必要です。

その場合、入居者の家族が「日用品を届ける」「洗濯物を交換する」などの対応が必要ですが、老人ホームによってはこうした生活支援を代わりに行ってくれます。

また退院後は老人ホームに戻って引き続き生活を続けることができますが、その場合、入院中も老人ホームの管理費や家賃といった毎月支払う費用を負担し続けないといけません。

ただし、なかには「もし入院期間が3ヵ月以上になる場合、契約を解除する」という規定を設けている施設もあるので注意しましょう。

そのほかにも、退院したときに医療ケアが必要になった場合には、別の施設への住み替えが必要となる可能性もあります。

まとめ

要介護者が老人ホームに入居するときは、常時必要となる医療行為を事前にリストアップしておくことが大切です。

自分にとって必要な医療行為が受けられる施設であることはもちろん、提携している医療機関や通院・入院時のサービス内容、看護職員の人員配置までしっかりと確認しておきましょう。

老人ホームを選ぶ際は、本人やご家族の意志も明確にしてから、安心して暮らせる施設を選びましょう。

この記事のまとめ

この記事のまとめ- 入居前に自分に合った医療ケアを確認する

- 医療機関と連携している介護付き有料老人ホームがおすすめ

- 老人ホームでは、看護師しか行えない医療ケアがある

- リハビリには個別、集団、生活の3つの種類がある

この記事の

この記事の