ケアマネジャーとは

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、要介護認定を受けた高齢者に対してケアマネジメントを行う職業です。

具体的には、介護サービスの利用計画書である「ケアプラン」の作成や、ケアプランが適切な内容か検討する「サービス担当者会議」をセッティングして、サービス提供事業者間の調整などを行っています。

5年以上の実務経験が必要

介護支援専門員の資格試験を受けるには、介護福祉士や社会福祉士、あるいは看護師や保健師などの資格を持ち、5年以上の実務経験がなければなりません。

ケアマネジャーは、専門知識と経験が兼ね備えた高齢者福祉のエキスパートであると言えます。

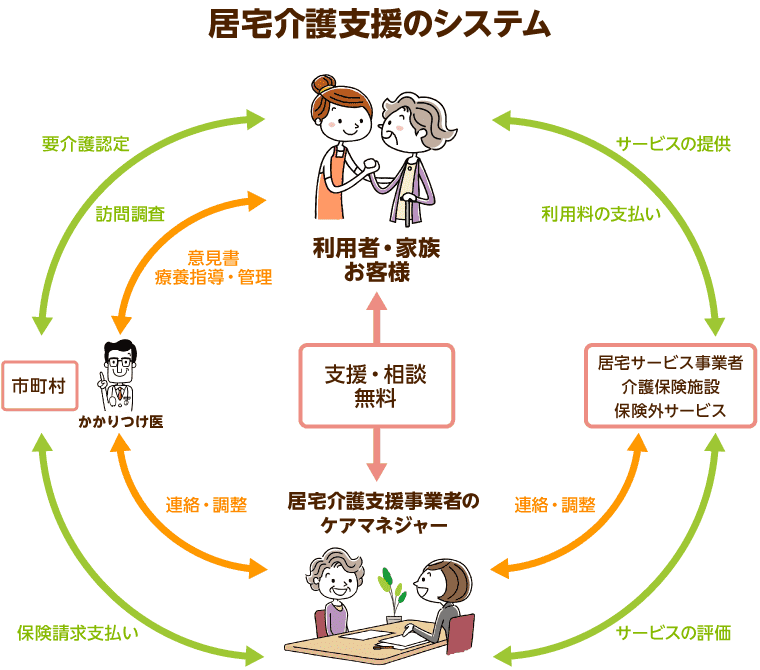

ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に所属しています。さらに居宅介護支援事業所のほか介護施設などにも所属し、以下のように包括的な要介護者の介護保険サービス利用を支援しています。

ケアマネジャーの役割

ケアマネジャーの役割は、介護や支援を必要とする方の心身状態に応じて、適切な介護サービスを受けられるようにケアプランを作成することです。

そのほか、自治体や事業者、施設などとの連絡調整も行います。

高齢化の進む日本において、サービス提供者や自治体と利用者の架け橋となるケアマネジャーは、欠かすことができない職業といえるでしょう。

介護保険サービス利用のための給付金管理

介護保険サービスの利用によって発生する介護給付金の管理も、ケアマネジャーが行います。

ケアマネジャーが行う給付管理業務は以下の4つです。

- 1ヵ月単位で利用者ごとに介護保険サービスの予定を作成する

- サービス提供事業者と日程を調整する

- サービス提供後に実施内容を確認する

- 国民健康保険団体連合会に必要書類を送付し、介護保険の費用を請求する

サービス事業者の調整

利用者が介護保険サービスを受けるときに、サービス提供者とのスケジュール調整をすることもケアマネジャーの大きな役割のひとつ。

事業所にはそれぞれ「認知症のケアに強い」「個別に対応してくれる」といった特性がありますが、施設や事業者の数は非常に多く、利用者やその家族が目的に合うものを見つけるのは困難な状況になっています。

そこでケアマネジャーは、人脈や経験を活かしながら、利用者や家族から聞いた内容や希望、目的に沿ったサービスを提案し、給付額の範囲内で予定を調整してくれるのです。

良いケアマネジャーの選び方のポイント

ケアマネジャーを探すには、まずは住んでいる市区町村の介護保険課、もしくは地域包括支援センターに行き、居宅介護支援事業所のリストあるいは「ハートページ」をもらいましょう。

これらには、介護居宅支援事業所の名称や所在地をはじめ、連絡先や受付時間、所属するケアマネジャーの人数、併設サービスなどさまざまな情報が記載されています。

地域内で介護保険サービスを実際に利用している人の口コミを聞いてみて、参考にするのもひとつの方法です。

あるいは、親族や友人に介護業界で働いている人がいるなら、どんなケアマネジャーが良いのか相談してみると良いかもしれません。

ここからは、以下の6つの観点でケアマネの選び方のポイントを解説していきます。

- 相談しやすいか

- 知識が多いか

- 信頼できる事業所に所属しているか

- 地域の人々と協力して課題解決できるか

- 強みになる得意分野があるか

- 同じ市区町村に所属しているか

自分に合ったケアマネジャーを見分けるために、各ポイントをしっかり見ていきましょう。

1.相談しやすいか

ケアプランを作成するにはケアマネジャーと打ち合わせをする必要があります。

この際、本人や家族の希望、現在の状況などを的確に汲み取り、その経緯や背景も考えてケアプランに反映させる能力のあるケアマネジャーであることが大切です。

質問には素早く対応し、その場でわからないことは期日を設けて回答してくれるなど、真摯な態度で利用者に接しているかも確認しましょう。

また本人や家族が抱える不安や疑問に対して親身になって相談に乗り、丁寧にアドバイスをしてくれるケアマネジャーなら、安心してケアプランの作成も任せられます。

疑問や質問への回答は専門用語を並べ立てるのではなく、わかりやすい言葉で説明する配慮も必要です。

これらのコミュニケーション能力に長けていることも良いケアマネジャーの条件のひとつです。

2.知識が多いか

介護保険の内容は複雑で、突然介護が必要になった本人や家族にとってはよくわからないというのが本音でしょう。

そのため、ケアマネジャーには本人や家族に疑問が生じたとき、その疑問に対する答えを丁寧にわかりやすく伝えるという役割が期待されます。介護全般にかかわる知識が多ければ多いほど、どんな悩みや疑問にも対応できるため、知識の多さは良いケアマネジャーの条件のひとつだと言えます。

また知識が多いことに越したことはありませんが、基礎資格によっては不得手なところがあります。そのような時は、多職種(サービス事業者)の協力を得て解決するなど、連携力も求められています。

3.信頼できる事業所に所属しているか

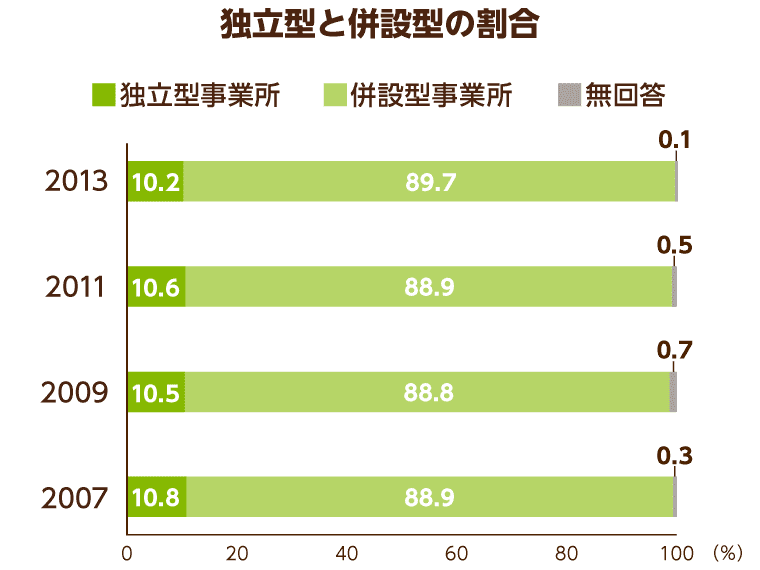

居宅介護支援事業所には独立型と併設型があります。

独立型は居宅介護支援サービスのみを行っている事業所で、併設型は居宅介護支援以外にデイサービスや老人ホームなどの業務も行っている事業所です。

4.地域の人々と協力して課題解決できるか

介護は生活全般にかかわることですから、ケアマネジャーは利用者の生活を支援できるように要介護者の生活全般を把握しています。

そのうえでいろいろな職種やボランティアなどの人々の知恵と力を借りて、困りごとを解決したり、豊かな生活が送れるよう情報を提供したり、多様なサービスを手配するケアマネジャーが頼れます。

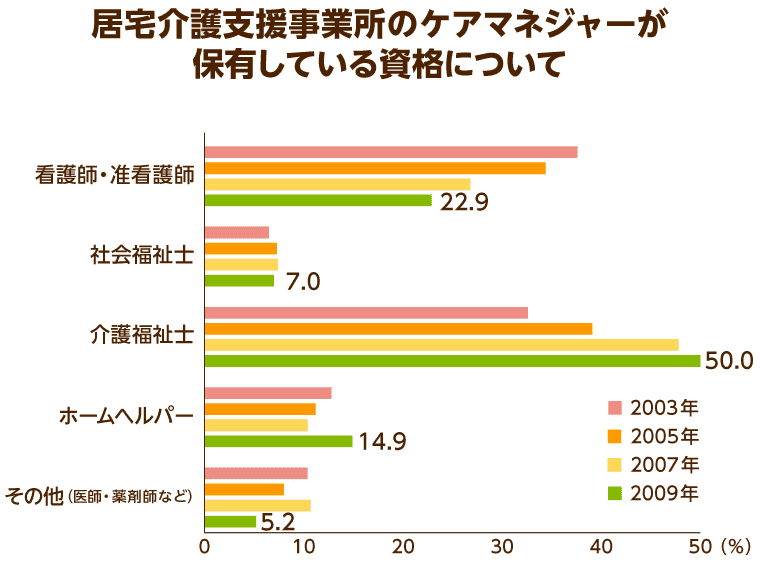

5.強みになる得意分野があるか

ケアマネジャーの資格は「介護支援専門員」という公的資格です。試験を受ける前に、実務経験も必要となります。

ケアプランの作成や関係各機関との調整においても、さまざまな知識とマネジメント力が必要です。そのため、介護関連の調整に強く、経験の長い人がおすすめです。

以下のグラフも参考にしてください。

ケアマネジャーを選ぶ際は、各ケアマネジャーの得意分野や強みは何なのか、という点に注目しておくことも重要になります。

要介護者本人あるいはその家族が求める「ケアマネ像」を考えておきましょう。

6.同じ市区町村に所属しているか

高齢になれば健康や体調面は常に変化します。

そのような状態の人に対してさまざまなサービス提供者がかかわるだけに、サービスの提供内容や情報の共有など、さまざまな点で問題が発生しないとも限りません。

そんなときに連絡を入れると、すぐに対応してくれるケアマネジャーの方が担当であれば安心です。

また、介護保険は自治体によって少しずつ違いがあります。

そのため、同じ市区町村に所属するケアマネジャーを選ぶと安心でしょう。

ケアマネジャーの倫理綱領

一般社団法人「日本介護支援専門員協会」は、専門職としてケアマネジャーが遵守すべき倫理綱領を掲げています。

良いケアマネジャーかどうかの判断材料のひとつとして、この倫理綱領をしっかり守っているかどうかも基準になるでしょう。

- 自立支援・・・利用者一人ひとりの能力に合わせた支援を行う

- 利用者の権利擁護・・・利用者の利益と権利を擁護する

- 専門的知識と技術の向上・・・知識と技術の向上に努めて支援の改善を図る

- 公正・中立な立場の堅持・・・所属する事業所・施設の利益に偏らない立場にいる

- 社会的信頼の確立・・・社会の信頼を得られるよう努力する

- 秘密保持・・・業務に関する利用者や関係者の秘密を漏らさない

- 法令遵守・・・介護保険法などの法令を遵守する

- 説明責任・・・利用者に適切かつわかりやすい方法で説明する

- 苦情への対応・・・意見や要望を受け止め、適切かつ迅速に改善する

- ほかの専門職との連携・・・関連サービスと連携するよう創意工夫を行う

- 地域包括ケアの推進・・・ほかの専門職や地域住民と協働する

- より良い社会づくりへの貢献・・・介護支援の質を高めて社会づくりに貢献する

ケアマネジャーとの面談でチェックすべきポイント

ケアマネジャーとは人と人との付き合いとなるため、誰に担当になってもらうかは、いろいろな人と会ったうえで決めることをおすすめします。

面談が必須というわけではありませんが、最終的な判断は、実際に会って話をしたうえで決めるのが得策です。

ケアマネジャーと面談するとき、こちらはサービスの利用者側になるわけですから、「この人は良い仕事をしてくれるのか」という視点で「人物」を判断する必要があります。

費用について具体的な説明があるか

面談時のチェック事項として、介護サービスの料金のことや、介護費用負担の現実など、言いにくいお金の話をきちんとしてくれるかどうかが判断材料になります。

当たり障りのない抽象的な話ではなく、具体的な費用の話に踏み込んで話してくれる人であれば頼りになります。

人柄が良いか

ケアマネジャーを選ぶとき、長い付き合いになるだけに、面談したときに信用できる人柄なのかどうかを確かめましょう。

また、ケアマネジャーが所属している事業者の営業時間や休日、休憩時間を確認しておくと、連絡が取りやすい日時の予測がつきやすいです。

説明が丁寧か

面談したとき、ケアマネジャーの仕事内容やケアプラン、介護保険適用で利用できる介護サービスの種類などについて、利用者側にわかりやすく話してくれるかどうかを確かめましょう。

また、利用者側の質問に真摯に答えてくれるかどうかも大事です。

介護の知識があまりない人にもわかるように説明してくれる人であれば、今後も親身になって相談に乗ってくれるでしょう。

「コミュニケーションをきちんと取れるかどうか」は、ケアマネジャー選びにおける重要なポイントです。

介護負担の軽減には施設入居がおすすめ

信頼できるケアマネジャーを選ぶことで、在宅介護に関する悩みや負担を多少軽減することはできます。

しかし、多少負担が軽減しても、認知症の方を介護する場合や要介護度が高い場合には、在宅介護を続けるうえでご家族に負担がかかってきます。

そこでおすすめなのが施設介護です。

施設介護であれば、介護する側もされる側も、お互いに無理なく暮らすことができます。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、主に民間企業が運営している老人ホームで、サービスや設備は施設によってさまざまです。

介護保険サービスで定額となっており、月々の費用計画が立てやすいのがポイント。

入居一時金相場は0円から580万円、月額相場は15.7万円から28.6万円です。

介護分野の幅広いサービスを提供している入所施設で、本格的な介護や生活支援を受けながら暮らせます。

入居者は、比較的要介護度の高い方や認知症の方が中心です。看取りに対応している施設もあります。

なお、入居者の医療ニーズに合わせて、看護職員による服薬管理や褥瘡のケアなど医療行為が受けられることも大きな特色です。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、民間の運営する老人ホームのうち、比較的要介護度の低い方や自立している方が入居する施設です。

費用の相場は、入居金は0円から21万円、月額費用9.6万円から16.3万円です。

入居対象は要介護1〜2の方が中心ですが、自立の方から要介護度の高い方、認知症をお持ちの方まで、幅広く受け入れている施設もあります。

介護サービスは自分に必要な分だけ自由に選べるのがポイントです。また、イベントやレクリエーションが充実しているので、一般的な老人ホームのイメージに近い施設といえるでしょう。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探すサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅はシニア向けのマンションで、個室になっているためプライバシーが保たれています。

費用の相場は、入居金は0円から20.4万円、月額費用は11.8万円から19.5万円です。

「サ高住」とも呼ばれるシニア向け住宅で、介護施設ではなく法律上は賃貸物件として扱われています。

一般型と介護型の2種類に分かれており、一般型の場合は必要な分の介護サービスを外部事業者と契約して利用します。

一方で、介護型の場合は、施設の介護職員による介護サービスが受けられます。

一人暮らしに不安を抱えるものの、本格的な介護を必要とはしていない方を対象としているため、外出や外泊を含めて自由度の高い生活を送れるのが特徴です。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探すグループホーム

グループホームは認知症と診断された方で、施設のある自治体に住民票をお持ちの方が入居対象です。

費用の相場は、入居金0円から15.8万円、月額費用10万円から14.3万円です。

地域の一戸建て住宅やマンションなどを使って、9名程度で小規模の集団生活を営みます。

グループホームの目的は、生活リハビリをしながら認知症の進行緩和を目指すこと。

認知症ケアに精通した専門スタッフのサポートのもと、日常の家事を自分で行いながら暮らします。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す

ケアマネジャーとの付き合い方

続けて、ケアマネジャーと良好なお付き合いをしていくために、意識すべき項目をまとめました。

不明点は質問する

ケアマネジャーが提案したケアプランをはじめてみたとき、そこに書かれている介護サービスがどのようなものなのか?費用面は?などのいろいろな疑問が生じるのは当然のことです。

自分自身、もしくは大切な家族が受ける介護サービスですから、わからないことや不安なことは、すぐにその場でなんでも質問することが大切です。

聞けるときに聞かないままでいると、ケアマネジャーは「わかっているもの」と思い、なかなか後から質問しにくくなってしまうもの。

だからこそ、疑問点はすぐにその場で解決することが大切です。また、しっかりと自分自身のケアプランを理解していれば、いざ不満や不都合が生じた際に、どこを変えて欲しいのか具体的に伝えることができるようになります。

具体的に伝えることができれば、ケアマネジャーも改善しやすく、的外れな解決策を提案されてしまうことも減ってくるはずです。介護サービスについて自分から知る努力も怠らないようにしておきたいところです。

感謝を伝える

介護支援をお願いしていると、急な入院や介護サービス利用中の事故など、何かあったときにケアマネジャーに急いで対応してもらうことも出てきます。

迅速に対応するのはケアマネジャーの大切な役割です。

ただ、たくさんの高齢者の介護サポートをしていることも多く、一人ひとりにしっかりと対応するのは並大抵のことでは務まりません。

こうしたことを忘れずに、特に緊急の案件でケアマネジャーに迅速に対応してもらったときなどはお礼の気持ちを伝えましょう。

ケアマネジャーも人間です。お礼を言われて嬉しくない人はいません。

自分の生活をサポートしてくれる大切なパートナーだからこそ、人間関係の基本に立ち返り、ケアマネジャーと良い関係を築くことが必要となります。そのための努力は、必ず自分のケアプランや介護サポートという形で返ってくるはずです。

ケアマネジャーの仕事を理解し、遠慮せずに伝えたいことを相互に伝えられる関係づくりが、介護生活を快適にしていくために大切な要素となるのです。

要介護者のことをよく知ってもらう

ケアマネジャーと上手に付き合うためには、要介護者のことをよく知ってもらうことが何よりも大切です。

生い立ちや好き嫌い、体調面や心配なこと、同居家族はもちろん、別の場所に暮らす家族のことなど、なんでもケアマネジャーに話してみましょう。誰でもその人のことをよく知れば知るほど、情報を共有することで、信頼関係を築きやすくなるものです。

また、ケアプランの作成においても、性格から身体の状態、経済状況、家族のことまでよく知っていると、よりピッタリのケアプランを作ってもらいやすくなります。

ケアマネジャーは、介護に関係のある話はもちろん、介護に直接的に関係のない話からもヒントを得て、最適なケアプランを立ててくれます。

金銭的なことは話しづらいこともあるかと思いますが、経済的な事情はケアプランを考えるうえで重要なこと。「お金」についての双方の認識を共有するためにも、介護サービスに費やすことができる費用について、しっかりと話をしましょう。

ケアマネジャーに多くを知っておいてもらうことで、より自分に合うケアプランやさまざまなアドバイスをもらえるはずです。

ケアマネジャーの変更

いくら慎重にケアマネジャー選びをしても、実際にお願いをしてみると関係がうまくいかなかったり、要望に対してしっかりと対応してもらえなかったりすることがあるかもしれません。

こうした際には遠慮せずにケアマネジャーを変更することも大切です。

ケアマネジャーの変更方法

- ケアマネジャー本人か居宅介護支援事業所に変更を申し入れる

- 別の居宅介護支援事業所にケアマネジャー変更の相談をする

- 地域包括支援センター/市町村窓口にケアマネジャー変更の相談をする

現在のケアマネジャーが所属している居宅介護支援事業所に、ほかのケアマネジャーが在籍しているなら、変更の相談ができます。

もしほかのケアマネジャーがいない場合や事業所自体に問題がある場合は、別の事業所に相談しましょう。

別の事業所の当てがない場合は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口で調べられます。

変更を申し出た後は新しいケアマネジャーと顔合わせし、問題ないと感じれば変更手続きに進みます。

現在のケアプラン内容を変更することなく、別の居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーに変更することも可能です。

きちんと要望を伝えて快適な介護ライフを過ごせるように、信頼関係の築けるケアマネジャーを探していきましょう。

ケアマネジャーを変える際の留意点

ケアマネジャーを変更することは可能ですが、留意点もあります。変更時には以下を意識して、変更を行いましょう。

新しいケアマネジャーに変更理由を伝える

以前のケアマネジャーに改善してほしかった点や何が嫌だったかを明確にしておきましょう。

変更すると決断した理由を自分自身で理解していないと、同じことの繰り返しになる可能性があります。

ケアマネジャーを変えたいと思った原因は何なのか、介護サービスを受けるうえで何を重視しているかといった情報を新しいケアマネジャーに正確に伝えるようにしましょう。

現在の介護サービスの継続希望を伝える

担当のケアマネジャーを変更することになると、新旧のケアマネジャー間で引き継ぎのための情報共有が必要になります。

サービスが突然変更されて、要介護者本人にストレスを与えることがないように、事前に希望を伝えておくと安心です。

新しいケアマネジャーが決まった段階で、以前のケアマネジャーと新しいケアマネジャー双方に継続したい介護サービスを伝えるようにしましょう。

ケアプランとは

ケアプランとは介護サービスを受けるにあたっての利用計画書のことです。

ケアプランには、利用者1人ひとりに合ったサービスを「いつ」「どのように」利用していくかが具体的に記載されています。

ケアプランの役割

ケアプランには、サービスを安心して受けるために、ケアの方針を共有する役割があります。

介護サービスは要介護度によって利用できる回数や単位数が異なるため、ニーズに合ったサービスを組み立てることは簡単ではありません。

こうした介護保険サービスを利用するための最適な計画を立てるのがケアプランです。

利用者本人の希望をしっかりと把握することで、専門家やご家族が力を合わせることができるでしょう。

続けて、このケアプランがどのような流れで作成されるのかみていきましょう。

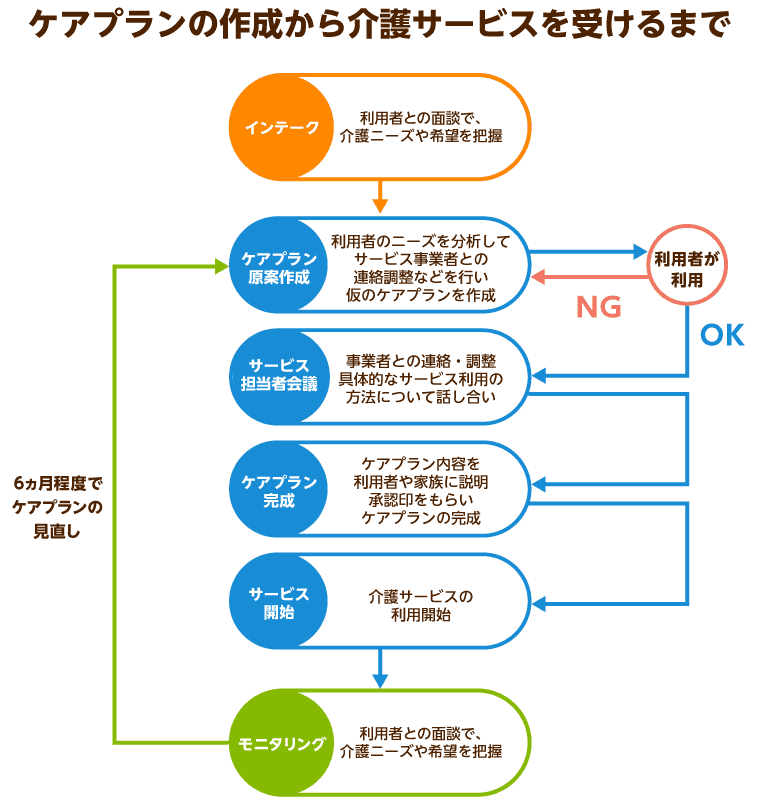

ケアプランの作成の流れ

ケアプランの作成から介護サービスを受けるまでは、以下の図のような流れになります。

上記の図にある通り、ケアプランの作成は「インテーク」から始まります。

要介護者の状況や本人・家族の要望を聞き取って「ケアプラン原案」を作成します。

それを基に、本人・家族・サービス提供者が一同に介する「サービス担当者会議」を開催し、参加者の意見を参考にしながらケアプランが完成されていくのです。

各サービス提供者はケアプランに沿う形でサービス提供の計画書を作成し、それに基づいて実際のサービスを提供していきます。ですから、ケアプランはすべての介護サービスの基本となるものなのです。

ケアプランがなければ介護を受ける側もどんなサービスを受けると良いのかがわからなくなってしまうため、介護生活においてケアプランはとても重要になってきます。

それでは、具体的にケアプランができるまでにどのようなことが行われていて、どんな点に注意したら良いのかをみていきましょう。

1.インテーク(希望の把握)

ケアプラン作成におけるインテークとは、ケアプラン作成を行う前に、ケアプラン作成についての過程や内容をやさしくかつ詳しく説明し、利用者がケアプラン作成を受けるかどうかの了解・契約をすることです。

その後、介護サービスを利用したい本人や家族の希望を把握し、家庭環境や利用者の方の体調などの状況を確認するための、いわば面接・問診を行います。

インテークはケアマネジャーと利用者が生活や介護の課題を解決していくためのファーストステップです。疑問点があれば、些細なことでもしっかり確認しながら進めるようにしましょう。

2.ケアプランの原案を作成

インテークでさまざまな状況や要望を聞き取り、その情報を元に利用者のニーズを把握したうえで、まずは仮のケアプランを作成します。

この仮のケアプランを基に、受入れ可能なサービス事業者と連絡調整を図ったり、利用者に見せたりして希望と相違ないかを確認します。

こうした作業を経て、調整する必要があれば再度、要望や実際の介護施設の受け入れ状況などを踏まえてより現実的なケアプランを作成していきます。

いわば、この段階はケアプランが希望に合っているものかどうか確認し、改めて練り直す作業となるのです。

3.ケアサービス担当者会議を行い、ケアプランを完成

ケアマネジャーが作成したケアプラン原案を基に、介護サービス提供者とケアマネジャー、そして本人や家族で話し合いの場が持たれます。これがいわゆる「サービス担当者会議」と呼ばれる段階で、プランの検討や承認をしてもらいます。

このサービス担当者会議は、ケアプランを定期的に見直す際にも開催されています。介護施設に入居している場合は、在宅復帰に向けての相談や要望などもこの場で伝えられます。

本人を含めた関係者で話し合い、最終的に全員の合意が得られれば、ケアマネジャーがその詳細を説明・承認を得て、ケアプランが完成となります。

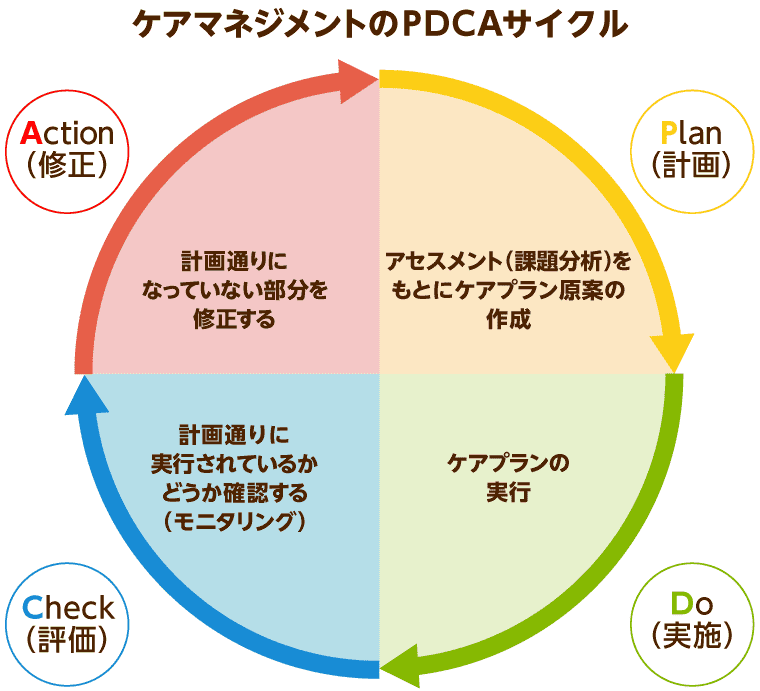

4.ケアプランの見直し

ケアマネジャーが作成するケアプランは、一度作成されたらずっとそのままというわけではありません。

定期的にあるいは利用者の心身状態に変化があったときに、それが有効かどうか評価されたうえで、プランが変更されるのです。

ケアプランが最初に作成されたときから再度作成されるまでのPDCAサイクルは「ケアマネジメント・プロセス」と呼ばれています。

それぞれの過程について、みていきましょう。

P…Planの頭文字。

ケアプランを立案すること。

D…Doの頭文字。

ケアプランに従い、サービスを提供すること。

C…Checkの頭文字。

サービス内容や成果を評価し分析すること。

A…Actionの頭文字。

改善点を明らかにして、ケアプランの見直しを行うこと。

ケアマネジメント・プロセスとは、これを繰り返していくことです。

ここでケアプラン更新の前提として、評価の基準となっているのは「自立支援」です。介護保険サービスが行われた後、どれだけ自立支援に資するケアプランであったのかが評価され、より適切なケアプランへと見直されていくのです。

他の人はこちらも質問

ケアマネジャーの見つけ方は?

市区町村の介護保険課もしくは地域包括ケアセンターで、ケアマネのリストやハートケージを入手します。

ハートページには介護居宅支援事業者の住所や電話番号、ケアマネの人数などが記載されています。

ケアマネジャーに向いている人は?

ケアマネジャーに向いている人は、人の話をしっかり聞ける、自分の意見を言える、メンタルが強い人です。ケアマネジャーは、適切な介護を受けられるようにケアプラン作成をします。そのため利用者の話を聞いて、アドバイスをする力が求められます。

ケアマネの資格は何年で取れる?

ケアマネジャーの資格取得は介護福祉士を有していれば、取得から最短5年です。

これはケアマネジャーの受験資格の1つに、「介護福祉士としての実務経験5年以上を積む」とあるためです。無資格や未経験の場合は、最低でも8年はかかります。

ケアマネジャー試験を受験できる国家資格は?

以下の表はケアマネジャーの受験資格を分野ごとにまとめた表です。

| 分野 | 資格一覧 |

|---|---|

| 医療系 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、歯科衛生士、視能訓練士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師 |

| リハビリ系 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |

| 介護・福祉系 | 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士 |

| その他 | 義肢装具士、栄養士、管理栄養士 |

ケアマネジャーの経歴や資格をチェックすると、それぞれの得意分野を知ることができます。

介護サービスで重視したいのは「医療なのか」「リハビリなのか」などによっても、ケアプランは大きく変わってきます。

ご家族との相性や介護の目的に沿って、どの資格を持っている方が良いのかを検討してみましょう。

この記事の

この記事の