居宅介護支援とは

居宅介護支援は、ケアマネジャーがご利用者の心身状況や生活環境に基づいて適切な介護計画を作成するサービスです。

この計画書(ケアプラン)により、利用者は最適な介護サービスを受けられます。

また、サービスの見直しや、事業者との調整も行われ、介護の質が維持されます。

居宅介護支援の定義・目的

居宅介護支援は、要介護者が自宅で適切な介護サービスが受けられるよう支援するサービスです。

ケアマネジャーは、要介護者の身体や精神の状態、住環境、本人や家族の希望を考慮し、最適な居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。

作成されたプランに基づき、サービス提供事業者との連絡や調整を行い、適切なサービス提供を確保、必要に応じて介護保険施設への入居をサポートすることもあります。

このように、居宅介護支援は直接的な介護サービスではなく、ケアマネジャーが提供する一連の支援活動を意味します。

介護を必要とする方々の生活を支える重要な役割を果たしています。

居宅介護支援のサービス内容

居宅介護支援では、ケアマネジャーがご利用者が必要な支援をスムーズに受けられるようサポートします。

- ケアプランの作成

- モニタリング

- 介護に関わる相談、各事業所との連携

- 要介護認定の手続き・更新

詳しく解説していきます。

ケアプランの作成

ケアプランの作成は、居宅介護支援で提供される重要なサービスです。

ケアプランとは、利用者やその家族と相談しながら、介護サービスの利用計画を立てるものです。

- 利用者の心身の状況や生活環境を評価する「アセスメント」を行う

- 必要な介護サービスを組み合わせたケアプランの原案を作成

- サービス担当者会議を開き、計画に問題がないかを確認

- 家族の同意を得た上で、正式なケアプランが完成

適切なケアプランを作成することで、利用者は自分に合った支援を受けることが可能になります。

ケアプランをもとに受けられるサービス

居宅介護支援のケアプランに基づいて受けられるサービスには、訪問系、通所系、短期入所系の3種類があります。

| サービス分類 | サービス内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| 訪問系サービス | 訪問介護 | ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し食事の介助や排泄のサポート、掃除や洗濯といった生活援助を行う |

| 訪問入浴 | 入浴専用車が利用者の自宅を訪問し、寝たきりなどで自宅の浴槽が利用できない方に入浴支援を提供 | |

| 訪問看護 | 医療法人が在宅介護を受ける高齢者に健康チェックや認知症のケア、医療機器の管理などを行い24時間対応で支援を提供 | |

| 通所系サービス | デイサービス | 利用者が施設に通い、食事、入浴、バイタルチェック、レクリエーションなどの日常生活支援を受ける 送迎車も用意されているため家族が送り迎えをする必要はなし |

| デイケア | リハビリを中心とした通所サービスで、理学療法士や作業療法士などの専門家が常駐し、利用者の身体状況に合わせたリハビリプログラムを提供 | |

| 短期入所系サービス | ショートステイ | 家族の都合で一時的に介護ができない場合や、集中的に機能回復訓練を行いたい場合に利用 特別養護老人ホームや有料老人ホームの一部を利用して運営されており、最長30日間の利用が可能 |

このように、居宅介護支援のケアプランに基づき、利用者のニーズに合わせて多様なサービスを受けることが可能です。

モニタリング

モニタリングは、作成したケアプランが利用者の現状に適しているかを確認し、必要に応じて見直しを行うプロセスです。

ケアマネジャーは月に1回以上の頻度で利用者の自宅を訪問し、身体や生活環境の変化をチェックします。

利用者の心身状態や家族環境が変わる場合も多く、定期的なフォローが重要です。

このモニタリングにより、適切なケアサービスが提供されるよう、継続的に調整が行われます。

介護に関わる相談と各事業所との連携

居宅介護支援事業所では、介護に関する相談や各種手続きのサポート、各事業所との連絡調整を行います。

ケアマネジャーはサービス担当者会議を開き、ケアプランの修正が必要な場合に内容を共有し、迅速に対応します。

また、要介護認定の申請手続き代行や、住宅改修サービスの段取りなどもサポートします。

要介護認定の手続き・更新

居宅介護支援事業所では、要介護認定の申請や更新手続きを利用者に代わって行います。

要介護認定は介護保険サービスを利用するために自治体で行う必要がある調査です。

既に認定を受けた方の介護度変更や、更新手続きのサポートも提供しています。

これにより、利用者や家族の負担を軽減し、スムーズに介護サービスを利用できるよう支援します。

居宅介護支援の利用条件・対象者

居宅介護支援の利用条件は以下の通りです。

| 支援の種類 | 対象者 | 相談窓口 |

|---|---|---|

| 居宅介護支援 | 要介護1~5の方 | 居宅介護支援事業者 |

| 介護予防支援 | 要支援1・2の方 | 地域包括支援センター |

要介護・要支援の状況によって受けられる支援が変わります。

居宅介護支援

居宅介護支援は、要介護1~5の方が対象で、相談窓口は居宅介護支援事業者です。

要介護1は一部の介助が必要な状態ですが、要介護度が高くなるにつれより多くの支援が必要となります。

ケアマネジャーは月1回以上の頻度で訪問し利用者の状態を確認します。

介護予防支援

介護予防支援は、要支援1・2の方が対象で、地域包括支援センターが相談窓口となります。

ケアマネジャーが3か月に1回以上訪問し、ケアプランの作成や関係機関との連絡調整、モニタリングを行います。

身体状態の変化や新たなサービスの利用を希望する場合は、随時相談が必要です。

地域包括支援センターが業務を居宅介護支援事業所に委託する場合もあり、その際は居宅介護支援事業所でも利用できます。

2024年の介護保険法改正により、指定された居宅介護支援事業所でも介護予防支援が可能となりました。

この改正で、介護予防支援の選択肢が広がり、より柔軟な支援が期待されています。

居宅介護支援の利用料金

報酬のイメージ

居宅介護支援の介護報酬は単位制で計算され、基本となる「居宅介護支援費Ⅰ~Ⅲ」と、各種の「加算・減算」によって決まります。

居宅介護支援費は、所属するケアマネジャーが担当する利用者の件数ごとに規定されている単位数によって計算されます。報酬体系は担当する件数が増えるごとにだんだんと減っていく逓減制(ていげんせい)となっています。

| 居宅介護支援費 | 取扱件数 | 要介護1・2 | 要介護3・4・5 |

|---|---|---|---|

| Ⅰ | 45件まで | 1,086単位/月 | 1,411単位/月 |

| Ⅱ | 45件以上 60件未満 |

544単位/月 | 704単位/月 |

| Ⅲ | 60件以上 | 326単位/月 | 422単位/月 |

また、これら居宅介護支援費に加えて、「入院、入所時の病院などとの連携」や「ケアマネジメントなどの質の高い事業所であること」などが認められた場合、所定の単位数が「加算」されます。

しかし、「サービス担当者会議や定期的な利用者の居宅訪問未実施等」などが認められると、「減算」の対象となります。

加算一覧と算定基準

初回加算

初回加算は、ケアマネジャーがケアプランを作成した場合に認められる加算です。加算が認められるのは以下のケースとされています。

- 特定の利用者に対して、新規にケアプランを作成した場合

- それまで要介護認定で要支援の認定を受けていた人が、再認定により要介護1以上の認定を受けて、ケアプランを作成した場合

- 要介護状態の区分が2区分以上変更され、改めてケアプランを作成した場合

運営基準減算

運営基準減算とは、居宅介護支援の運営状況が良くなく、それが原因で減算されることです。例えば、以下のような場合に減産されます。

- ケアアプラン作成時に利用者の自宅を訪問し、利用者本人とその家族との面接を行っていない

- サービス担当者会議を開いていない

- ケアプランの原案の内容について、利用者またはその家族に説明し、文書による同意を得ていない

- 1ヵ月に1回の割合で利用者の自宅を訪問してモニタリングを実施していない

- 「複数の事業所の紹介を受け、その中から自由に選ぶことができること」などを利用者に伝えなかった場合

特定事業所加算

特定事業所加算とは、人員配置体制や研修の実施状況、困難な事例への支援の提供状況などを評価されることで得られる加算です。「特定事業所加算Ⅰ~Ⅲ」のほか、医療連携を評価する「特定事業加算Ⅳ」があります。具体的な単位数は以下の通りです。

| 特定事業所加算Ⅰ | 519単位/月 |

|---|---|

| 特定事業所加算Ⅱ | 421単位/月 |

| 特定事業所加算Ⅲ | 323単位/月 |

| 特定事業所加算Ⅳ | 114単位/月 |

退院・退所加算

退院・退所加算とは、利用者が病院・介護施設を退院・退所して自宅での生活に戻る際、医療機関から在宅での療養に関する情報共有を受けている場合、新規にケアプランをつくる場合などに算定される加算です。具体的な要件は以下のように定められています。

- 退院・退所にあたって、病院等の職員と面談を行っていること

- 利用者の情報を収集し、ケアプランの作成を行っていること

- 退院・退所後に利用する介護サービスなどの調整を行うこと

- 連携回数が3回になるときは、入院・入所中の担当医との「退院時カンファレンス」などに1回以上参加

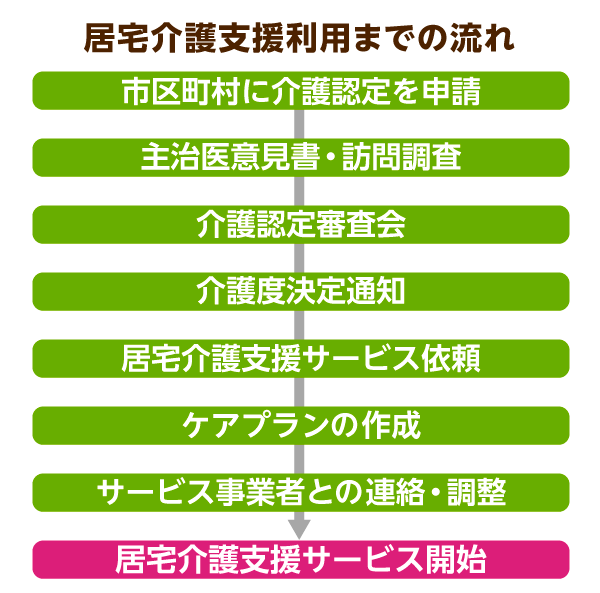

居宅介護支援利用の流れ

まず、居宅介護支援を利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。

これは、住んでいる市区町村の役所や地域包括支援センターで申請可能です。

認定を受けることで、介護が必要な度合いが数値化され、介護保険サービス利用のための基準が設定されます。

次に、居宅介護支援事業者を選びます。市町村窓口から提供されるリストの中から、ご利用者のニーズに合った事業者を選択しましょう。

事業者を選んだら、契約書を交わし、居宅介護支援のサービス利用を開始します。

契約後、ケアマネジャーを選任、ケアマネジャーはご利用者の心身状況や生活環境を考慮し、ケアプランを作成します。

ケアプランに基づき、介護保険サービスの利用が開始されます。

サービス開始後は、ケアマネジャーが定期的に訪問し、サービス内容がご利用者のニーズに合っているか確認し、必要に応じてプランの見直しを行います。

サービスの利用中に変更や追加の要望がある場合は、ケアマネジャーに相談することで、柔軟に対応が可能です。

ほかのサービスとの比較

訪問介護との違い

訪問介護は、介護職のスタッフがご利用者の自宅を訪れ、日常生活をサポートするサービスです。

身体介護として、食事や入浴、排泄の介助を行うほか、生活援助として掃除や洗濯なども対応します。

一方、居宅介護支援は、訪問介護などの介護サービスを受けるための計画を作成し、適切にサービスが利用できるよう調整する役割を担います。

つまり、居宅介護支援は訪問介護を支えるためのサービスであり、両者は補完的な関係にあります。

それぞれのサービスの目的や提供内容を理解し、適切に利用しましょう。

地域包括支援センターとの違い

地域包括支援センターは、高齢者が地域で安心して暮らせるよう、多岐にわたる支援を提供する公的な拠点です。

| 支援の種類 | 対象者 | 説明 |

|---|---|---|

| 地域包括 支援センター |

高齢者本人、家族、近隣住民 | 高齢者が地域で安心して暮らせるよう多岐にわたる支援を提供する公的な拠点 介護予防のアドバイスや権利擁護に関する相談が可能 |

| 居宅介護支援 | 要介護認定を受けた高齢者 | 訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを適切に受けるために必要なケアプランの作成と調整を行う |

このように、地域包括支援センターは幅広いサポートを提供するのに対し居宅介護支援は要介護者向けの具体的なサービス調整を担っています。

それぞれの役割を理解し、適切に利用することが大切です。

介護予防支援との違い

介護予防支援は、要支援1または2と認定された方を対象に、介護状態になることを防ぐための支援計画を作成するサービスです。

| サービスの種類 | 対象者 | 説明 |

|---|---|---|

| 介護予防支援 | 要支援1または2の認定者 | 介護状態になることを防ぐための支援計画を作成するサービス 主に運動や食事指導など要介護状態の進行を防ぐための支援 |

| 居宅介護支援 | 要介護1~5の認定者 | 必要な介護サービスを受けるためのケアプランを作成するサービス 訪問介護や通所介護など具体的な介護サービスの調整を行い利用者がスムーズにサービスを受けられるよう支援 |

このように、介護予防支援は要支援者を対象とし、介護予防に特化しているのに対し居宅介護支援は要介護者に向けた介護サービスの利用調整を行います。

両者の違いを理解し、適切なサービスを選択することが重要です。

居宅介護支援のメリット・デメリット

居宅介護支援のメリット

初めて家族の介護を行う際、どの介護サービスを利用すべきか悩む方も多いでしょう。

居宅介護支援では、ケアマネジャーが介護が必要な方とサービス提供事業者をつなぐ役割を果たします。

専門のケアマネジャーがいることで、適切な介護サービスをスムーズに利用できるだけでなく、利用者のニーズに合わせた最適なプランの提案も受けられます。

また、居宅介護支援を通じて、介護に関するさまざまな相談に応じてもらうことも可能です。

例えば、「介護と仕事の両立が難しい」といった悩みに対して、ケアマネジャーは問題を解決するための具体的なサービスを紹介し、支援してくれます。

このように、居宅介護支援を利用することで、介護に対する不安や負担を軽減し、より快適な在宅介護生活を送ることが期待できます。

居宅介護支援のデメリット

居宅介護支援を通じて在宅での介護サービスを受ける場合でも、すべての生活課題が解決するわけではありません。

多くの居宅介護サービスは昼間に提供され、夜間のサポートが必要な場合には対応が難しいことがあります。

介護サービスの利用時間が限られているため、24時間体制でのサポートが難しく、家族への負担が増える可能性があります。

このため、在宅介護では限界を認識し、不足部分を家族が補う必要がある場合も多いです。

また、家族での介護が難しい場合には、介護施設の利用を検討することも選択肢の一つとなります。

居宅介護支援事業所の選び方

居宅介護支援事業所を選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

- 複数の事業所に問い合わせして比較検討する

- 地域の口コミや評判も参考にする

- 自宅からの距離

- 特定事業所加算の有無

事業所ごとにケアマネジャーの経験や対応の質が異なるため、自分に合った事業所を見つけることが重要です。

また、自宅に近い事業所は地域の事情に精通しておりきめ細かな対応が期待できます。

特定事業所加算を受けている事業所は、質の高いケアマネジメントを提供している証です。24時間対応や担当利用者数の制限があるかどうかもチェックしましょう。

多くの情報を収集し、慎重に検討した上で決定することで、より良い介護生活をサポートする体制を整えましょう。

この記事の

この記事の