要介護3とは

要介護3とは、立ち上がりや歩行、排泄、入浴が自力で行うことができず、ほぼ全面的な介護が必要な状態です。

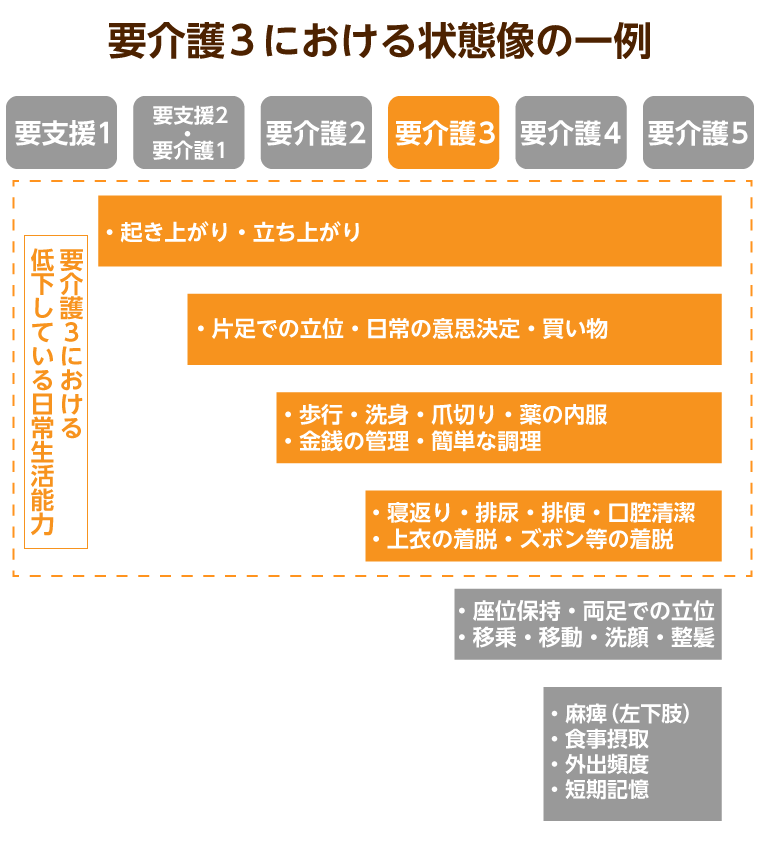

以下は厚生労働省が公表している要介護3の心身状態の指標です。

また要介護3の状態について、厚生労働省は以下のような具体例を挙げています。

- 身だしなみを一人で整えられない

- 立ち上がりや歩行が自力ではできない

- 歩行器や車椅子を利用している

- 排泄や入浴に介助が必要

- 問題行動、理解の低下がみられる

また身体機能に問題がなくとも、認知症によって徘徊や妄想、大声を出すといった問題行動がみられる場合も、要介護3に認定されることがあります。

要介護3の状態になると常時介護が必要となるため、介護者への負担が増えます。そのため、在宅介護を続けることに不安を感じ、施設への入所を考える人も少なくありません。

出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省)

要介護3の状態

要介護3の方は、自力で立つことや歩行が難しい状態です。

食事や着替えといった日常生活の基本的な動作についても、家族や介護スタッフのサポートを受けながら暮らしています。

24時間体制の見守りが必要となる一方で、寝たきりの状態ではありません。

要介護3の症状

徘徊や妄想、誤食や不潔行為などの認知症の代表的な症状も目立ってきます。

介護施設のなかで認知症の人に対応している場合でも、症状の進行のために退居しなければならないケースもあります。

24時間体制の見守りのほか、生活動作によってはトイレの介助も必要となってくるでしょう。

要介護3の認定基準

厚生労働省は要介護認定の段階を判断するうえでの基準として、「要介護認定等基準時間」を定めています。

- 要介護認定基準時間とは

- 「介護の手間」にかかる時間を示した指標のこと。

本人の能力、介助の方法に加え、障がいや認知症の有無をもとに推計されています。

以下は要介護度別に、要介護認定基準時間をまとめた表です。

| 区分 | 介護にかかる時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

または上記時間に相当すると認められる状態

1日あたり「70分以上90分未満」介護に時間を要すると判定された場合、要介護3に認定される可能性が高いでしょう。

原因の3割が認知症

厚生労働省が公表したデータによると、要介護3の人の「介護が必要となった主な原因」の1位は認知症でした。これは全体の約3割を占めています。

認知症と診断された人は2012年時点で推計約462万人。このうち65歳以上の高齢者が占める割合は15%と「7人に1人が認知症」ということがわかっています。

高齢化が進む2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。

要介護3と要介護2・要介護4との違い

要介護3の前後にある介護度として、「要介護2」「要介護4」があります。

この項目では要介護度が1つ違うことで、認定基準にどのような違いがみられるのかを解説します。

要介護2と3の違い

要介護度の違いを知る指標となるのが、冒頭で紹介した「要介護認定基準時間」です。

要介護2では「50分以上70分未満」であるのに対して、要介護3は「70分以上90分未満」となっています。

目安として、要介護2は食事や排泄、入浴といった基本的な日常生活の一部で介護が必要なことが多く、要介護3ではそれらの行為を自力で行えないことが多いです。

さらに、認知症による問題行動によって生活が出ることもあります。

身体機能の低下だけでなく、理解力の面でも支障をきたすことがあり、要介護3になってから介護施設への入居を検討し始めるケースも多いです。

要介護3と4の違い

要介護4では要介護認定基準時間が「90分以上110分未満」と介護の必要度がさらに上がります。

それぞれの違いを知る目安として、以下の動作を介護なしでできるか否かが挙げられます。

- 両足で立つ、歩く

- 起き上がる、座る

これら動作を自力でできない場合は要介護4と認定される可能性が高まります。

また、重度の認知症による問題行動によって24時間体制でのサポートが必要になることもあります。

要介護3で利用できる介護保険サービス

要介護3の状態に続いて、この項目からは要介護3の方が利用できる介護サービスを紹介します。

在宅介護で利用できるサービスの種類

要介護3の認定を受けている場合、要介護度を条件とした利用制限はありません。

以下は主な介護サービスをまとめた表です。

- 訪問介護

- 訪問看護

- 訪問入浴介護

- 訪問リハビリテーション

- 夜間対応型訪問介護

- 居宅療養管理指導

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 通所介護(デイサービス)

- 通所リハビリテーション(デイケア)

- 地域密着型通所介護

- 認知症対応型通所介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

- 短期入所生活介護(ショートステイ)

- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

在宅で利用できる介護サービスについては以下の記事で詳しく解説していますので、合わせて確認してみましょう。

要介護3の方がレンタル・購入できる福祉用具

自力での立ち上がりや歩行が難しくなる要介護3では、家族の負担が大きくなり、介護ベッドや車椅子などの福祉用具が必要となるのが一般的です。

そんな時に活用したいのが、「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」と呼ばれる介護サービスです。

これらサービスを利用することで、必要な福祉用具を介護保険給付を受けて利用できます。

以下でレンタル・購入できる福祉用具や自己負担額について紹介していますので、確認していきましょう。

レンタルできる福祉用具例

- 歩行補助杖(松葉杖や多点杖など)

- 手すり

- 介護ベッド

- 歩行器

- スロープ(工事を伴わないもの)

- 車いす

- 車いす付属品

- 特殊寝台付属品

- 床ずれ防止用具

- 体位変換器

- 認知症老人徘徊感知機器

- 移動用リフト(工事を伴わないもの・つり具部分を除く)

- 自動排泄処理装置(尿のみ吸引するもの)

福祉用具を購入するよりもレンタルした方が、費用を安くおさえることができます。

実際にどのような福祉用具を活用するのかは、居住環境によっても変わってきます。

本人の心身状態やお住まいの状況に適した用具を選択することが大切です。

購入できる福祉用具例

続いて、要介護3の方が介護保険で購入できる福祉用具の種類を見ていきましょう。

- 腰かけ便座

- 自動排泄処理装置の交換可能部品

- 入浴補助用具

- 簡易浴槽

- 移動用リフトの吊り具部分

- ポータブルトイレ

レンタルと違い、返却する必要もないため、余計な気を遣わずに使用し続けることができます。

介護保険で福祉用具を購入したい場合は、前もってケアマネージャーに相談しましょう。

なお、自己負担額に関しては自己負担割が1割の場合に、1万円の福祉用具を購入した場合、支払う金額は1,000円です。

介護リフォームの補助金支給

介護保険制度では、自宅の介護リフォームをするときに給付金が支給されます。

支給額は介護保険被保険者1人につき上限20万円。そのうち所得に応じて1~3割を自己負担します。

例えば、費用が20万円かかるリフォームを行う場合、自己負担が1割であれば、自己負担額は2万円です。

なお、20万円を超える工事を行うときは、20万円分までは2万円のみを負担し、残りの工事代は全額自己負担となるので注意しましょう。

また、支給対象となるのは要介護認定を受けている方の「介護保険被保険者証」に書かれている住所の住宅です。それ以外の住居で介護リフォームを行うと支給対象外となるので注意しましょう。

施設介護サービスの種類

施設介護サービスとは名称からもわかる通り、施設に入居して介護を受けるサービスのことです。

主な施設介護サービスの種類は以下の通りです。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| 介護保険施設 |

|

| 特定施設入居者生活介護 |

|

| 地域密着型 |

|

要介護3の認定を受けている方の場合、上記で紹介した施設介護サービスを利用しているケースがほとんどです。

ただし、施設の種類によって入居条件が異なります。もし気になる施設があった場合は入居条件を満たしているか否か確認しましょう。

介護サービスについて詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご確認ください。

要介護3でかかる費用例

この項目では要介護3にかかる費用の目安を紹介します。

在宅介護と施設介護の比較も行っていますので、参考にしてみてください。

要介護3の区分支給限度額(保険給付)

介護保険サービスの利用料は介護度別に支給限度額が定められています。限度額内であれば、所得に応じて1~3割の自己負担額でサービスを利用できます。

要介護3の場合、支給限度額の上限は「1ヵ月あたり27万480円」です。

例えば、負担割合が1割の場合では1ヵ月の上限金額は2万7,048円です。

在宅介護と施設の費用を比較

要介護3になると24時間介護が必要となることから、施設を利用するケースが多いです。

そこで、在宅介護と施設介護のおおまかな費用を表で比較してみましょう。

| 区分 | 在宅介護 | 介護付き 有料老人ホーム |

住宅型有料 老人ホーム ・サ高住 |

グループホーム (2ユニット) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 年金 | 収入 | 25万円 | |||

| 月額利用料 ※家賃・管理費等 |

支出 | 0円 | 10万6,000円 | 7万円 | 8万円 |

| 生活費 ※食費・水道光熱費等 |

20万4,865円 | 10万5,000円 | 7万5,000円 | 5万4,000円 | |

| 介護サービス費 ※自己負担1割 |

1万5,230円 | 2万220円 | 2万3,172円 | 2万5,320円 | |

| 医療費 | 4,380円 | ||||

| 介護用品購入費 ※おむつ・介護食等 |

1万5,306円 | ||||

| その他 ※妻の生活費等 |

0円 | 9万円 | |||

| 支出合計 | 23万9,781円 | 34万906円 | 27万7,858円 | 26万9,006円 | |

| 収支 | 1万129円 | ▲9万816円 | ▲2万7,858円 | ▲1万9,006円 | |

老人ホームの費用については以下の記事で詳しく解説しています。

ケアプランと費用例

続いて、ケアプランの例から在宅介護と施設介護を比較してみましょう。

要介護3のCさんのケースをもとに家族構成を変えながらみていきましょう。

| 性別 | 年齢 | 既往症 | 身体状況 |

|---|---|---|---|

| 女性 | 84歳 | 骨粗しょう症 | 直近の骨折経験あり |

要介護3で夫婦2人暮らしの場合

Cさんがご主人と2人で暮らしている場合のケアプランと月額費用です。

| サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |

|---|---|---|---|

| 通所介護 | 2回/週 | 9時~16時 入浴介助加算8回 | 5,730円 |

| 通所リハ | - | - | - |

| ショートステイ | 2回 | 1泊2日 | 3,148円 |

| 杖レンタル | - | 一か月 | 100円 |

| ベッドレンタル | - | 一か月 | 1,000円 |

| 車いすレンタル | - | 一か月 | - |

| 訪問介護(身体介護) | - | - | - |

| 訪問介護(生活支援) | - | - | - |

| 訪問看護 | - | - | - |

| 合計 | 9,978円 | ||

要介護3の月額費用(一人暮らしの場合)

Cさんが一人暮らしの場合のケアプランと月額費用です。

| サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |

|---|---|---|---|

| 通所介護 | 2回/週 | 9時~16時 入浴介助加算8回 | 7,320円 |

| 通所リハ | - | - | - |

| ショートステイ | - | - | - |

| 杖レンタル | - | 一か月 | 100円 |

| ベッドレンタル | - | 一か月 | 1,000円 |

| 車いすレンタル | - | - | - |

| 訪問介護(身体介護) | 8回/週 | - | 1万48円 |

| 訪問介護(生活支援) | - | - | - |

| 訪問看護 | - | - | - |

| 合計 | 1万8,468円 | ||

特に生活支援でのサポートが必要となってきます。

要介護3で施設入居の場合

Cさんが有料老人ホームに入居している場合のケアプランと月額費用です。

| サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |

|---|---|---|---|

| 通所介護 | - | - | - |

| 通所リハ | 1回/週 | - | 4,184円 |

| ショートステイ | - | - | - |

| 杖レンタル | - | 一か月 | 100円 |

| ベッドレンタル | - | 一か月 | - |

| 車いすレンタル | - | 一か月 | 750円 |

| 訪問介護(身体介護) | - | - | - |

| 訪問介護(生活支援) | - | 12回/週 | 8,592円 |

| 訪問看護 | - | - | - |

| 合計 | 1万3,626円 | ||

次の項目では、介護にかかる費用を軽減する制度を紹介します。

要介護3で受けられる給付金制度

要介護3の方が利用できる給付制度には以下のようなものがあります。

- 紙おむつ給付とおむつ代助成制度

- 高額介護サービス費制度

- 障害者控除

以下で、それぞれの概要を確認していきましょう。

紙おむつ給付とおむつ代助成制度

要介護度3の方はおむつが必要なケースが多く見られます。

おむつは毎日必要なため、月単位にすると1万円から3万円程度の費用が必要です。そのため、自治体によって紙おむつを給付または代金を助成する制度があります。

市区町村によって給付や助成の額は異なりますが、一般的に上限を5,000円〜1万円に設定しているケースがほとんどです。

なお、医師による「おむつ使用証明書」を発行してもらうと、医療費控除の対象です。

【一覧表あり】老人ホームで医療費控除の対象になる項目(介護サービス費・食費・おむつ代など)

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度とは、介護保険サービスの利用代金が1ヵ月あたりの負担上限額を超えた場合に、超えた分の払い戻しが受けられる制度です。

なお、負担上限額は所得状況によって区分が定められているため、利用者によって異なります。

例えば、市町村民税の課税所得が380万(年収約770万円)未満の区分では、世帯につき4万4,400円となっています。

出典:「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」(厚生労働省)

障害者控除

障害者控除とは、主に障害者手帳の交付を受けている方が、確定申告などの所得税や市県民税の課税で所得控除が受けられる仕組みです。

要介護認定を受けている場合でも、障がいの程度が障がい者の基準を満たしている方は、障害者控除の対象となる場合があります。

ただし、基準に準ずるかどうかは市町村や福祉事務所長の認定を受けなければなりません。

要介護3に認定されたときの対応

この項目では要介護3に認定されたときの対応について、在宅介護と施設介護の2つに分けて紹介します。

在宅介護の場合

在宅介護で要介護3の方を世話する場合、昼夜を問わない24時間体制での介護が必要です。

そのため、同居する家族は身体的にも精神的にも介護負担がかかることに注意しなければいけません。

入浴やリハビリなど、介護の負担が大きなケアは介護保険による居宅介護サービスの利用を検討しましょう。

また、定期的にショートステイ(短期入所生活介護)を利用することで、介護者が休まる時間をつくることもできます。

在宅介護は無理?

公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、要介護3で在宅介護している人の割合は54.9%と全体の半数を占めています。

そのため、上記で紹介したような居宅介護サービスをうまく活用したり、家族内で協力し合ったりすることで在宅で生活を続けることは可能と言えます。

ただし、施設入居の割合は44.4%と在宅介護の割合と比べても、遜色のない人数が老人ホームで暮らしています。

もし、在宅介護に無理を感じたら、迷わず施設入居を検討しましょう。

要介護3でも一人暮らしは可能か

要介護3で認知症を発症している場合、物事への理解力や判断力が低下するため、安全面からも一人暮らしは困難と考えられるケースが多いです。

ただし、訪問介護やデイサービス、訪問看護を適切に組み合わせて介護体制を整えることで、一人暮らしが可能となるケースがあります。

さらに普段からGPSを持ち歩くなどの徘徊への配慮を十分に行えば、一人での自宅生活を継続できる可能性が高まります。

施設介護の場合

在宅介護に限界を感じた場合はできるだけ早く施設入居を検討しましょう。

老人ホーム探しから入居までにかかる期間はおおよそ1ヵ月要することから、早めの行動が大切です。

なお、老人ホームを探している間は在宅介護を続けながら、ショートステイ(短期入所生活介護)を介護に組み入れていくのもおすすめです。

以下では入居目的や身体状況にあったおすすめの老人ホームを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

要介護3の方におすすめの老人ホーム

必要な介護サービスを自分で選びたい方は「住宅型」がおすすめ

住宅型有料老人ホームでは必要としているサービスを自分で選ぶことができ、介護にかかる費用も実費分のみ支払います。

また、介護サービスとは別に、買い物代行や通院時の送迎などの「生活支援サービス」を利用できます。※費用は月額利用料に含まれているため、別途支払う必要はありません

入居者同士の交流も盛んに行われていることから、一人暮らしに寂しさを抱えている方にもおすすめの施設と言えるでしょう。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す日常生活のほとんどで介護が欠かせない方は「介護付き」がおすすめ

介護付き有料老人ホームでは住宅型と違い、介護サービスの利用回数に関係なく、利用料が定額です。

そのため、介護サービスを頻繁に利用する方の場合、追加費用を気にせず利用できるメリットがあります。

また、介護付きでは医療ケアも提供しており、介護度が最も重たい「要介護度5」にも対応しています。そのため、終の棲家として終身利用することも可能です。

居室は個室完備のため、プライバシーが確保されている点も魅力と言えるでしょう。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探す

特別養護老人ホームへの入居が可能

65歳以上の方で、要介護3以上の認定を受けている場合は特別養護老人ホームに入居することは可能です。

ただし、要介護3の認定を受けていれば確実に入居できるわけではありません。なぜなら特養は、さらに要介護の高い要介護4・5の方が優先的に入居できる施設が多いからです。

詳しくは次の項目で確認していきましょう。

【わかりやすく解説】特養(特別養護老人ホーム)とは?入所条件・費用・申し込み方法

特養はすぐに入居することが難しい

特別養護老人ホーム(特養)は公的施設で費用が安いことから、入居者の順番待ちが問題となっています。

入居待機期間は短くても1〜2か月、長い施設になると年単位で待つ状態が続いています。

施設入居を急いでいる場合は、上記で紹介した「介護付き有料老人ホーム」に入居待ちの間だけ一時的に入居するという方法もおすすめです。

もし施設選びにお困りの際は、「みんなの介護 入居相談センター」に相談してみましょう。

みんなの介護では希望にマッチする施設を無料で紹介しているほか、見学予約や資料請求なども受け付けています。

【施設数No.1】老人ホーム紹介センターみんなの介護をおすすめする5つの理由(メリット・デメリットも解説)

この記事のまとめ

この記事のまとめ- 要介護3の状態では24時間体制のサポートや医療ケアが必要なことが多い

- 施設入居を検討するタイミングで、必要な費用や利用するサービスについての確認が大切

- 介護保険制度は1ヵ月あたり27万480円まで利用できる

- 要介護3になると特養への入居も可能

- 介護ベッドや歩行器などの福祉用具が必要になることが多い

他の人はこちらも質問

要介護3はどんな状態ですか?

要介護3の状態は、排泄や入浴に介助が必要、立ち上がり・歩行を自力でできないなどです。座位保持や食事摂取などは可能です。

身体機能に問題ない場合であっても、認知症の認知機能低下などにより、要介護3が認定されるケースもあります。厚生労働省が示した要介護3の介護にかかる時間は、70分以上90分未満です。

要介護3は何単位?

要介護3で使える介護サービスの単位は27,048単位です。自己負担1割に換算すると、1ヵ月の上限は2万7,048円となります。

要介護3はいくらまで?

要介護3の支給限度額は1ヵ月あたり27万480円です。収入などに応じて自己負担額は1〜3割となります。1割負担の場合、1ヵ月の上限額は2万7,048円です。

特養の介護3以上はいつから?

2015年に改正された介護保険法により、特別養護老人ホームの入居条件は、原則要介護3以上となりました。

この記事の

この記事の