訪問介護とは

訪問介護は、介護の専門資格を持つホームヘルパーが要介護者の自宅を訪問し、日常生活を支える介護保険サービスです。

このサービスの目的は、要介護者が自宅で自立した生活を送れるようサポートすることにあります。

利用者の自立を促すため、できることは利用者自身で行い必要な部分だけサポートするのが基本姿勢です。

サービス内容

訪問介護で提供されるサービスは、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて行われます。

具体的なサービス内容は、サービス担当者会議でご本人やご家族、関係事業所の間で話し合って決定されます。

主な訪問介護のサービスには、身体介護、生活援助、通院乗降介助の3種類があります。

詳しく説明していきます。

身体介護

身体介護は、利用者の身体に直接触れてサポートを行う介護サービスです。

具体的には以下のようなサービスが提供されます。

- 食事の介助

- 入浴の補助

- 排泄の支援

- 着替えの介助

- 体位変換

- 移乗介助

身体介護では、利用者の体調や状況に応じて、食事や入浴、清拭など多様な支援を提供します。

例えば、食事介助では、食べ物を口に運ぶサポートや飲み込みやすい食事の提供を行います。

また、体調が悪いときは、手浴や足浴などの部分的なケアも提供します。

一定の研修を受けた訪問介護員は、医療的ケアとして「たんの吸引」や「経管栄養」も提供可能です。

生活援助

生活援助とは、利用者が日常生活を送る上で必要な家事をサポートするサービスです。

具体的には以下のような内容があげられます。

- 掃除

- 洗濯

- 調理

- 買い物代行

例えば、掃除では居間やトイレの清掃、ゴミ出しなどが含まれ、洗濯では衣類の洗濯から干して整理するまでを行います。

料理支援では、食材の買い出しから調理、配膳、片付けまでの一連の作業をホームヘルパーが行います。

買い物代行も含まれており、利用者の希望に応じて、近隣のスーパーなどで必要な日用品や食材を購入します。

生活援助は、単なる家事代行ではなく、利用者の自立を促すためのサービスです。

そのため、利用者が自分でできることは自分で行い必要な部分だけサポートする形が基本とされています。

さらに、生活援助を通じてヘルパーは利用者の心身の状態を見守ることができるため、生活の変化や健康状態の変動に早く気づくことができます。

このため、生活援助は介護サービスの一環として重要な役割を果たしています。

通院乗降介助

通院乗降介助は、訪問介護の重要なサービスの一つです。

このサービスは介護職員が運転する車両への乗車や降車をサポートします。

特に車椅子や歩行器を使用する利用者にとって、乗降の際の安全確保が大切です。

通院等乗降介助では、病院や金融機関などの目的地への移動時に車への乗降や病院入口までの移動を手助けします。

ただし、病院内での移動や介助は病院スタッフの業務となり介護保険のサービスの範囲外です。

このサービスを利用するには、ケアプランに含める必要があり担当のケアマネジャーと相談の上、計画を立てます。

訪問介護で受けることのできないサービス

訪問介護では、利用者の生活を支援するためのさまざまなサービスが提供されますが、受けられないサービスも存在します。

ホームヘルパーが行えるのは、あくまで介護保険適用の範囲内に限られます。

介護保険適用外のサービスや非日常的な家事、医療行為などは訪問介護では対応できません。

受けられないサービスの具体例を以下にあげます。

- 利用者以外の家族へのサービス(家族の部屋の掃除や食事の準備など)

- 非日常的な家事

- 床のワックスがけや家具の修理

- ペットの世話

- 特別な料理の調理

- 公共料金の支払いや銀行での手続き

- 契約書への記入

- 注射や点滴、経管栄養などの医療行為

ホームヘルパーは利用者本人のためのサービスを提供するため、家族の部屋の掃除や食事の準備、洗濯などは行いません。

また、訪問介護で行う家事は、日常的なものに限られます。

自治体や事業所のルールに基づく制限もあるため、どのサービスが受けられないかを事前に確認しておくことが重要です。

もし訪問介護で受けることのできないサービスが必要な場合は、介護保険外サービスの利用を検討することも一つの方法です。

訪問介護の利用条件・対象者

訪問介護を利用できるのは、基本的には要介護認定を受けた人が対象です。

| 訪問介護 | 要介護1~5 |

|---|---|

| 介護予防訪問介護 | 要支援1~2 |

要支援のかたも予防目的の「介護予防訪問介護」を利用することができ、これは要介護状態の進行を防ぐためのもので身体介護よりも生活援助が中心です。

たとえば、要支援1の方は週2回まで、要支援2の方は週3回までといった利用制限があります。

さらに、訪問介護の対象となるのは在宅で生活している方ですが、一部の老人ホームに入居している方も利用対象となります。

| 対象 | 住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、介護サービスを提供しない施設に入居している方 |

|---|---|

| 対象外 | 特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなど、介護施設内で既にケアを受けている方 |

訪問介護を利用する際は、まず市区町村の窓口で要介護認定を受けることが必要です。

この認定を受けることで、介護保険の適用範囲内でのサービスを利用することが可能になります。

訪問介護の利用料金

基本単位数

訪問介護の利用料金は時間ごとにのみ区分され、要介護度別の区分はありません。基本的な単位数は以下の通りです(2024年4月改訂版)。

| 種別 | サービス時間 | 単位数 |

|---|---|---|

| 身体介護 | 20分未満 | 163 |

| 20分以上 30分未満 |

244 | |

| 30分以上 1時間未満 |

387 | |

| 1時間以上 | 567 (30分ごとに82単位) |

|

| 生活援助 | 20分以上 45分未満 |

179 |

| 45分以上 | 220 | |

| 通院など乗降介助 | - | 97 |

訪問介護には2時間ルールがある

ちなみに、訪問介護を一日に複数回利用する場合、サービスの間隔を2時間以上開けて利用しなければなりません。訪問介護では「2時間ルール」と言われています。

もし、2つのサービスの時間間隔が2時間以上空いていなかった場合、2つのサービスは1つのサービスとしてみなされます。

要支援、要介護ごとの利用限度額

訪問介護を含む介護保険の在宅介護サービスは際限なく利用できるわけではなく、月ごとの利用限度額が設定されています。

原則としてその利用限度額以上のサービス利用はできず、もしそれを越えて利用するとサービス費に介護保険が適用されないため料金が全額自己負担となります。

要介護度別の30日あたりの利用限度額は定められています。以下の表にまとめました。

| 介護度 | 区分支給限度額(30日) |

|---|---|

| 要支援1 | 5,032円 |

| 要支援2 | 1万0,531円 |

| 要介護1 | 1万6,765円 |

| 要介護2 | 1万9,705円 |

| 要介護3 | 2万7,048円 |

| 要介護4 | 3万938円 |

| 要介護5 | 3万6,217円 |

例えば、要介護1で自己負担額1割であれば、利用者が毎月支払う料金は5,032円が限度となるわけです。

加算一覧と算定要件

初回加算

訪問介護の初回加算は、次の場合に対象とされます。

- 訪問介護事業所の利用がはじめての場合

- 介護予防サービスを利用していた人が介護保険サービスを利用することになった場合

- 過去2ヵ月の間に当該の訪問介護事業所から訪問介護を受けていなかった場合

以上の条件を満たし、初回または初回の属する月に「サービス提供責任者自らサービス提供をすること、あるいはサービス提供責任者がほかの職員のサービス提供に同行すること」が、初回加算が認められる条件です。

特定事業所加算

特定事業所加算はⅠ~Ⅳの4種類あり、加算が認められるには「体制要件」と「人材要件」の各条件を満たす必要があります。

体制要件はホームヘルパーに対する計画的な研修や健康診断などの実施など、人材要件は所属するホームヘルパーやサービス提供責任者における介護福祉士の割合などを含む要件です。

利用者に適切な訪問介護サービスを提供するための体制、人材を揃えていることで、評価され、加算が認められる制度となっています。

緊急時訪問介護加算

緊急時訪問介護加算は、前もって計画された時間以外に緊急で指定訪問介護を行った場合に認められる加算です。加算要件は定められており、以下の通りです。

- ケアプランに位置づけられていない訪問介護で、利用者もしくはその家族の要請から24時間以内に提供している

- 1回の要請につき算定は1回まで

- ケアマネージャーが必要であると判断している

- ケアマネージャーが所要時間を判断している

医療費控除の対象となる方法

介護保険適用で利用する訪問介護サービスのうち、療養上の世話の対価に該当する部分の金額については、医療費控除の対象とされます。

ここでいう「療養上の世話の対価に該当する部分」とは、訪問看護や訪問リハビリ、通所リハビリ、短期入所療養介護など療養系の居宅サービスと併せて訪問介護を利用する場合のことです。

ただし、生活援助中心型の訪問介護は医療費控除の対象とはならないので注意しましょう。

医療費控除を確定申告時に申請すれば、その分課税所得が少なくなり、負担する税金を安くできます。

ほかのサービスとの比較

訪問入浴との違い

訪問介護と訪問入浴は異なるサービスで、それぞれ提供内容が異なります。

| 訪問入浴 | 専用の浴槽やお湯を積んだ車で自宅を訪問し、寝たきりで自力入浴が難しい方などを対象に提供されるサービス |

|---|---|

| 訪問介護の入浴介助 | 自宅の浴槽での入浴をサポートするもので、簡易浴槽を持ち込むことはない |

利用者の身体状況に応じて最適なサービスを選ぶことが重要です。

訪問看護との違い

訪問介護と訪問看護は、提供するサービス内容が大きく異なります。

| 訪問介護 | ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を提供するサービス |

|---|---|

| 訪問看護 | 看護師が訪問し、健康状態の観察や点滴、注射、服薬管理、看取り、緊急時対応、褥瘡の処置など、医療的な支援を提供するサービス |

利用の際には、どちらのサービスが適しているかを検討することが大切です。

ホームヘルパーと訪問介護の違い

ホームヘルパーと訪問介護員は同じ職種を指しますが、正式名称は「訪問介護員」です。

「ホームヘルパー」という呼び方は通称で、公式な文書では「訪問介護員〇級養成研修課程修了」と記載する必要があります。

2013年には資格制度が変更され、旧来のホームヘルパー3級は廃止され、2級と1級はそれぞれ介護職員初任者研修と介護職員実務者研修に移行しました。

訪問介護を利用するメリット・デメリット

訪問介護を利用するメリット

訪問介護を利用するメリットは多岐にわたります。

- 介護サービスを住み慣れた自宅で安心して受けられる

- 介護施設に比べて訪問介護は初期費用がかからず、利用した分だけの料金で済む

- 利用者ができることは自分で行うことで要介護度の進行を防ぐ効果も期待できる

- 家族の介護負担の軽減

訪問介護の最大の魅力は、介護サービスを住み慣れた自宅で安心して受けられることです。

特に高齢者にとって、新しい環境に移ることは大きなストレスになりますが、訪問介護であればその心配は不要です。

訪問介護員が訪問中は、家族も一息つくことができ、より良い介護環境を整えることができます。

訪問介護はこのように、住み慣れた自宅で生活を続けたい方にとって最適なサービスです。

訪問介護を利用するデメリット

訪問介護には、いくつかのデメリットもあります。

- 他人が自宅に入ることに抵抗を感じる方にとって、訪問介護は利用しにくいと感じる

- 医療行為は基本的には対象外

- 利用者本人以外に対するサービスは提供されない

- 相性が合わない場合、長時間の介護時間がストレスになることがある

- 訪問介護を受けるための住環境が整っていない場合、利用が難しい場合がある

特に、他人が自宅に入ることに抵抗を感じる方にとって、訪問介護を利用しにくいと感じることがあります。

自宅というプライベートな空間に第三者であるホームヘルパーが訪れるため、抵抗感を持つ方も少なくありません。

最後に、訪問介護を受けるための住環境が整っていない場合、利用が難しくなることがあります。

利用者とその家族がしっかりと意思確認を行い、精神的にも物理的にも適切な環境を整えることが大切です。

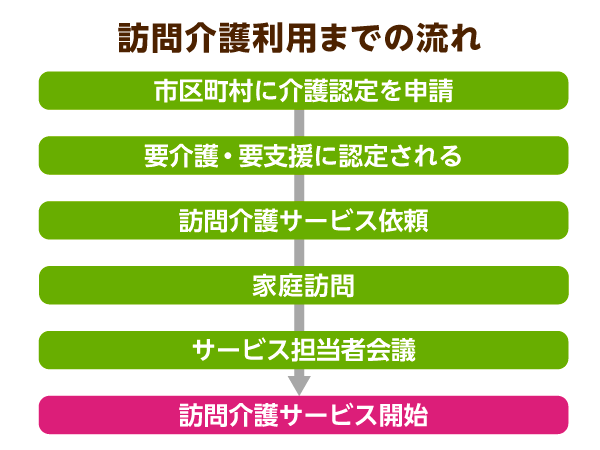

訪問介護の利用の流れ

訪問介護を利用するには、いくつかのステップを踏む必要があります。

- 要介護認定の申請を行う

- 申請後、30日以内に市区町村から要介護度の通知が届き、認定される

- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼して、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成

- ケアマネジャーは利用者の自宅を訪問し、面談を通じて必要なサービスを計画に反映

- ケアプランに訪問介護の利用が含まれている場合、訪問介護事業所を選び契約を結ぶ

- 契約を結んだ後、訪問介護サービスの利用が開始

まず、要介護認定の申請を行うことが最初のステップです。

これは、お住まいの市区町村の担当窓口で申請できます。

本人が申請するのが基本ですが、家族や地域包括支援センターが代行することも可能です。

サービス開始前には、事業所との打ち合わせをし、具体的なサービス内容や利用時間を確認します。

また、家族やケアマネジャーとの連携を取りながら、サービスの質を高める工夫も大切です。

このように、訪問介護を利用する流れはスムーズで、手続きもシンプルに進められます。

利用者と家族のニーズに合わせたサービス提供ができることが、訪問介護の大きなメリットと言えるでしょう。

訪問介護の上手な選び方

訪問介護事業所を選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえることが大切です。

まず、ケアマネージャーに相談して、信頼できる事業所をいくつか紹介してもらいましょう。

ケアマネージャーは利用者のニーズに応じた事業所を提案してくれますが、複数の候補を比較して選ぶのが賢明です。

複数の事業所を比較する際には、以下の点に注意して選びましょう。

| サービス内容と料金の説明が明確か | 契約前に、希望するサービスが提供されるか、料金が適正かどうかを確認し、訪問日時の変更やキャンセルの際の対応や追加料金があるかも確認する |

|---|---|

| 事業所の対応の柔軟性 | 急な変更が必要な場合や、介護職員の変更が求められる際に、どの程度柔軟に対応してくれるかの確認も重要 |

| 介護職員の質と対応 | 実際にサービスを提供する介護職員の対応や言葉遣いなど直接担当者と面談を行い、実際の対応を確認する |

さらに、家族との連携も考慮しなければなりません。

訪問介護は利用者本人の生活に直結するサービスであり、家族も介護職員とのコミュニケーションが重要です。

事前に説明を受け、契約書や重要事項説明書をしっかり確認し疑問点はその場で解消するよう心掛けましょう。

訪問介護の選び方は、利用者と家族の安心と満足度を左右するため、慎重に検討してください。

この記事の

この記事の