要介護5とは

要介護5とは、7段階ある要介護認定のなかで最も重たい状態です。

要介護5は寝たきりの状態が多く、介護者とのコミュニケーションがとれなくなっている場合がほとんどです。

自力ではベッド上で体位を変えることができないため、離床時間が減り「褥瘡(床ずれ)」になる危険性も高まります。

もし褥瘡ができてしまった場合は患部を清潔に保ち、薬剤を塗布したガーゼなどで覆うなどのケアが欠かせません。

褥瘡にならないためにも、介護者による定期的な体位変換が大切です。

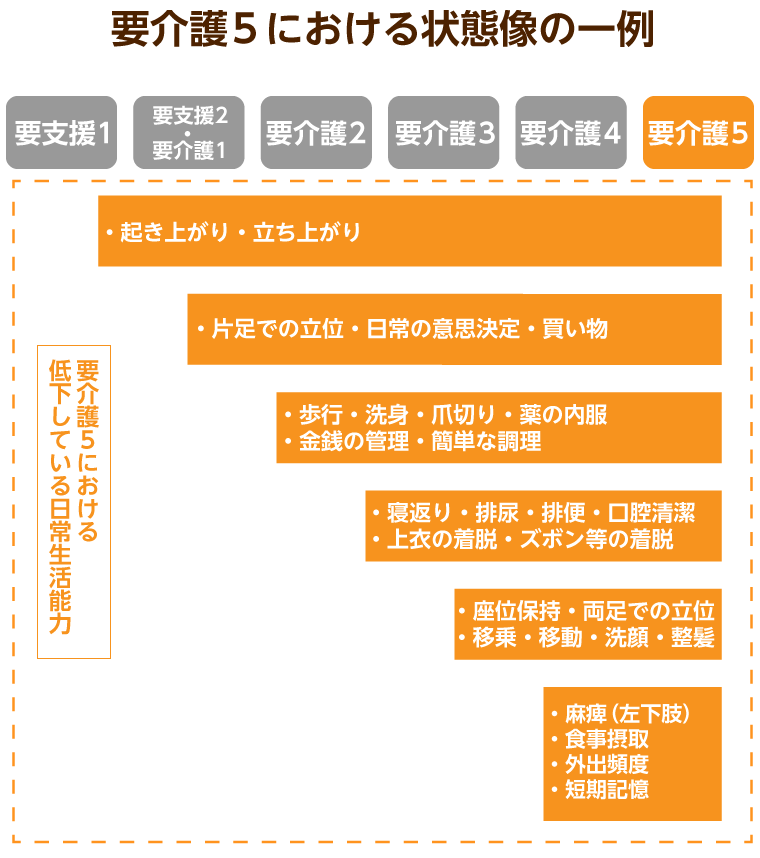

以下は厚生労働省が公表している要介護5の心身状態の指標です。

また要介護5の状態について、厚生労働省は以下のような具体例を挙げています。

- 排泄や衣服の着脱、食事などの生活全般に介助を必要とする

- 問題行動を起こしたり、理解力の低下が見受けられる

- 意思伝達が困難になる場合がある

出典:「【資料6】要介護認定の仕組みと手順」(厚生労働省)

上記の状態は一例であり、同じ要介護5でも人によって状態が異なることを覚えておきましょう。

要介護の認定基準

厚生労働省は要介護認定の段階を判断するうえでの基準として、「要介護認定等基準時間」を定めています。

これまで要支援~要介護の認定を受けた方であれば、一度は聞いたこともあるかと思いますが、改めてどのような基準か確認しましょう。

- 要介護認定基準時間とは

- 「介護の手間」にかかる時間を示した指標のこと。

本人の能力、介助の方法に加え、障がいや認知症の有無をもとに推計されています。

以下は要介護度別に、要介護認定基準時間をまとめた表です。

| 区分 | 介護にかかる時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

または上記時間に相当すると認められる状態

出典:「【資料6】要介護認定の仕組みと手順」(厚生労働省)

1日あたり「110分以上」介護に時間を要すると判定された場合、要介護5に認定される可能性が高いでしょう。

また寝たきりでなくても、重度の認知症の場合には理解力が低下し、意思疎通が難しいことから、要介護5となるケースもあります。

要介護度5の状態

要介護5と認定された方の心身状態を詳しく見ていきましょう。

在宅介護の可能性や、要介護4と違いについても解説しています。

要介護5の認知症は意思の伝達も困難

認知症を原因とする要介護5の場合、意思疎通が難しくなるケースが多くみられます。

また、アルツハイマー型認知症で要介護5となった場合、末期の状態まで症状が進むと、寝たきりの状態がほとんどです。

なお、自力で動くことが困難なため、「徘徊」といった認知症の周辺症状の心配はほとんどありません。

【わかりやすく解説!】認知症とは(初期症状・種類・予防方法・進行・何科を受診?)

要介護5と要介護4との違い

要介護度の指標となっている「要介護認定基準時間」で違いを見てみましょう。

要介護4の場合、要介護認定等基準時間は「90分以上110分未満程度」であるのに対し、要介護5では「110分以上」と定められています。

要支援1~要介護4までは基準時間に上限が設けられていましたが、要介護5ではその上限がなく、人によって数時間の介護を要する場合があります。

加えて、要介護4よりもベッドの上で過ごす時間が長くなっていることから、褥瘡ケアといった医療ケアが必要となるでしょう。

要介護4について詳しく知りたい方は以下の記事も合わせて確認してみましょう。

要介護5での在宅介護は無理な可能性が高い

冒頭でもお伝えしたように、要介護5の方の多くは1日の大半をベッドで過ごし、食事やトイレなどの日常生活全般に介助が必要です。

また、経管栄養や酸素療法などを必要とするケースが増え、医療ケアが欠かせない状態の方も少なくありません。

そのため、在宅で生活を続けることは非常に困難な状態と言えるでしょう。

実際、要介護5の認定を受けた人のうち半数以上が介護施設や病院などで生活しています。

家族にかかる介護負担も相応に大きくなることが予想されることから、本人の安全・家族のためにも施設入居を検討するケースが多いようです。

【施設の種類で比較】老人ホームで受けられる医療行為の一覧(インスリン・透析・胃ろう)

主な原因は「脳卒中」

厚生労働省の『平成28年国民生活基礎調査の概況』によると、要介護5の認定を受ける要因の第1位が「脳血管疾患(脳卒中)」です。

脳血管疾患(脳卒中)は後遺症により、寝たきりになる危険性が高いためです。

脳卒中に続いて多い原因としては、上記でもお伝えした「認知症」や「骨折・転倒」が挙げられます。

高齢者の転倒に多い大腿骨近位部骨折の場合、歩行が難しくなります。安静にしている期間が長くなるほど、寝たきりのリスクが高くなる傾向にあります。

要介護5で利用できる介護保険サービス

この項目からは、要介護5の人が利用できる介護保険サービスをみていきましょう。

在宅介護で利用できるサービスの種類

要介護5の認定を受けている方の場合、利用できる介護保険サービスの種類に制限はありません。

以下は主な在宅介護サービスをまとめた表です。

- 訪問介護

- 訪問看護

- 訪問入浴介護

- 訪問リハビリテーション

- 夜間対応型訪問介護

- 居宅療養管理指導

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 通所介護(デイサービス)

- 通所リハビリテーション(デイケア)

- 地域密着型通所介護

- 認知症対応型通所介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

- 短期入所生活介護(ショートステイ)

- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

仮に要介護5でこれら在宅介護サービスを利用し、自宅で介護を続ける場合はケアマネージャーと相談し、ケアプランを立てましょう。

利用者の安心・安全を守るだけでなく、介護する側の負担軽減のためにも、ケアマネージャーとの協力関係は欠かせません。

なお、在宅で利用できる介護サービスについては以下の記事で詳しく解説していますので、合わせて確認してみましょう。

施設介護サービスの種類

在宅介護に続いて、施設に入居して介護を受けるサービスを紹介します。

主な施設介護サービスの種類は以下の通りです。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| 介護保険施設 |

|

| 特定施設入居者生活介護 |

|

| 地域密着型 |

|

要介護5の認定を受けている方の場合、上記で紹介した施設介護サービスを利用しているケースがほとんどです。

特定入居者生活介護の認定を受けている施設であれば、介護サービスの利用頻度に関係なく、利用料は定額です。

そのため、在宅介護サービスを利用した場合よりも結果として費用が安くなる傾向にあります。

- 特定施設入居者生活介護とは

- 厚生労働省が定めた基準を満たした施設が提供する生活支援・介護サービスのことです

要介護5でかかる費用例

この項目では要介護5にかかる費用の目安を紹介します。

在宅介護と施設介護の比較や、ケアプラン例についてもふれていますので参考にしてみてください。

特定施設入居者生活介護は自己負担が定額

どのくらい介護に費用がかかるのかを知るうえで、おさえておきたいポイントが「特定施設入居者生活介護」です。

以上の項目でも少しふれましたが、特定施設入居者生活介護は食事・入浴・排泄の介助、機能訓練などのサービスのことです。

費用は要介護認定ごとに介護サービスの自己負担額が決まっており、毎月定額で利用できるのが特徴です。

| 限度額(単位) | 自己負担額(30日) | |

|---|---|---|

| 要支援1 | 5,032 | 5,032円 |

| 要支援2 | 1万531 | 1万531円 |

| 要介護1 | 1万6,355 | 1万6,355円 |

| 要介護2 | 1万8,362 | 1万8,362円 |

| 要介護3 | 2万490 | 2万490円 |

| 要介護4 | 2万2,435 | 2万2,435円 |

| 要介護5 | 2万4,533 | 2万4,533円 |

例えば、要介護5の場合は「2万4,533円」以上のサービスを利用したとしても、2万4,533円を超えて負担することはありません。

居宅介護サービスのように上限額を超えた場合に全額自己負担となる心配もないため、介護サービスの利用頻度が高い方に適したサービスと言えます。

なお、居宅介護サービスの区分支給限度額については別項目で紹介していますので参考にしてみてください。

在宅介護と施設介護の費用を比較

要介護5に認定された場合の「在宅介護」と「施設介護」のおおまかな費用を表で比較してみましょう。

| 区分 | 在宅介護 | 介護付き 有料老人ホーム |

住宅型有料 老人ホーム ・サ高住 |

|

|---|---|---|---|---|

| 年金 | 収入 | 25万円 | ||

| 月額利用料 ※家賃・管理費等 |

支出 | 0円 | 10万6,000円 | 7万円 |

| 生活費 ※食費・水道光熱費等 |

20万4,865円 | 10万5,000円 | 7万5,000円 | |

| 介護サービス費 ※自己負担1割 |

3万7,822円 | 2万4,210円 | 3万3,338円 | |

| 医療費 | 9,392円 | |||

| 介護用品購入費 ※おむつ・介護食等 |

2万4,630円 | |||

| その他 ※妻の生活費等 |

0円 | 9万円 | ||

| 支出合計 | 27万6,709円 | 35万9,230円 | 30万2,360円 | |

| 収支 | ▲2万6,709円 | ▲10万9,230円 | ▲5万2,360円 | |

要介護5の在宅介護でかかる医療費などの金額

家計経済研究所が行った調査によると、要介護5の方を在宅で介護するためにかかる介護サービス以外の費用は1ヵ月あたり平均「5万4,000円」です。

要介護5は在宅介護にかかる費用も要支援・要介護の7段階で最も高額です。

なお、費用項目としては以下のようなものが含まれています。

- 介護食

- 衣類

- 介護用品

- 医療費

- 交通費

- 税金

- 社会保険

老人ホームに入居した場合は介護食や介護用品が施設の利用料に含まれていることがほとんどのため、別途発生することはありません。

老人ホームの費用については以下の記事で解説しています。

ケアプランと費用例

続いて、ケアプラン例を3つご紹介します。

要介護5と認定されているEさんのケースで家族構成を変えながらみていきましょう。

| 性別 | 年齢 | 既往症 | 身体状況 |

|---|---|---|---|

| 女性 | 97歳 | 脳卒中 | ・認知機能は維持できている・自由に動くことができない・嚥下障害がある |

※地域加算や特定事業所加算などは考慮しない

要介護5で夫婦2人暮らしの場合

Eさんがご主人と2人で暮らしている場合のケアプランと月額費用です。

| サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |

|---|---|---|---|

| 通所介護 | 2回/週 | 9時~16時入浴介助加算6回 | 7,248円 |

| 通所リハ | - | - | - |

| ショートステイ | 7回 | 6泊7日 (2週目) | 6,482円 |

| 杖レンタル | - | -- | - |

| ベッドレンタル | 一か月 | - | 1,000円 |

| 車いすレンタル | 一か月 | - | 750円 |

| 訪問介護(身体介護) | - | - | - |

| 訪問介護(生活支援) | - | 30回 | 7,320円 |

| 訪問看護 | - | - | - |

| 合計 | 2万2,800円 | ||

在宅介護の場合、少なくとも1日2回以上の身体介護を要するケースが多いでしょう。

要介護5で施設入居の場合

Eさんが有料老人ホームに入居している場合のケアプランと月額費用です。

| サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |

|---|---|---|---|

| 通所介護 | 1回/週 | 9時~16時入浴介助加算4回 | 4,912円 |

| 通所リハ | - | - | - |

| ショートステイ | - | - | - |

| 杖レンタル | - | -- | - |

| ベッドレンタル | - | - | - |

| 車いすレンタル | 一か月 | - | 750円 |

| 訪問介護(身体介護) | 18回/週 | - | 1万3,176円 |

| 訪問介護(生活支援) | 12回/週 | - | 8,592円 |

| 訪問看護 | 6回/週 | - | 7,536円 |

| 合計 | 3万4,966円 | ||

ここまでは要介護5の場合に利用できる介護保険サービスの限度額をはじめ、その種類や費用について解説しました。

次の項目では、介護にかかる費用を軽減する制度を紹介します。

要介護5で受けられる給付金制度

要介護5の場合にもらえる給付金の限度額

介護保険サービスを保険適用で利用できる金額は要介護度別に定められています。

要介護5の場合、区分支給限度額は「1ヵ月あたり36万2,170円」です。

このうち、所得に応じて1~3割を自己負担額として利用者が支払います。

例えば、自己負担1割の場合であれば、3万6,217円が自己負担の限度額です。

具体的な金額は地域によって異なる場合があるので、詳細は担当のケアマネや市区町村の窓口に確認しましょう。

なお、上限額を超えた分は全額自己負担となるので注意が必要です。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費とは、自己負担割合に応じた利用料の合計が負担限度額を超えたとき、申請すれば超過分が支給される制度です。

なお、負担上限額は所得状況によって区分が定められているため、利用者によって異なります。詳しくは以下で解説します。

申請方法

高額介護サービス費を利用するにあたり、書類を取り寄せたりする必要はありません。

何故なら、負担限度額が超えたら自治体から「高額介護サービス費の支給申請書」が送付されてくるからです。

支給申請書が届いたら必要事項を記入し、押印。自治体指定の窓口に持参、または郵送すれば申請は完了します。

申請が受理された後、指定した口座に振り込まれる仕組みとなっています。

また2回目以降は自動的に振り込まれるため、その都度申請する必要はありません。

高額介護サービス費の基準と上限額

続いて、負担上限額について見ていきましょう。

以下は所得ごとに上限額をまとめた表です。ご自身がどの区分に該当するか確認できます。

| 課税所得(区分) | 令和3年8月までの上限額 |

|---|---|

| 690万円(年収1,160万円)以上 | 世帯で 14万100円 |

| 380万円(年収約770万円)~ 690万円(年収約1,160万円)未満 |

世帯で 9万3,000円 |

| 380万円(年収約770万円)未満 | 世帯で 4万4,400円 |

| 前年の公的年金等収入金額+ 合計所得金額が80万円以上※1 |

世帯で 2万4,600円 |

| 前年の公的年金等収入金額+ 合計所得金額が80万円以下※1 |

世帯で 2万4,600円 個人で 1万5,000円 |

| 生活保護受給者等 | 個人で 1万5,000円 |

※1世帯全員が区(市)民税非課税の場合

例えば、世帯の自己負担の上限が月2万4,600円の世帯で、1ヵ月間の自己負担の合計が4万円となった場合、差額の1万5,400円が払い戻されます。

ただし、以下の費目は対象外となるので注意しましょう。

- 特定福祉用具の購入、住宅改修にかかった費用

- 施設での居住費(短期の場合は滞在費)および食費

- 理容、美容代などの実費

- 生活援助型配食サービスの費用

介護に関連する費用すべてが支給対象となるわけではありません。迷ったときは自治体、ケアマネージャーなどに問い合わせましょう。

障害者控除

障害者控除とは、障害者手帳の交付を受けている方が所得控除を受けられる仕組みです。

要介護認定を受けており、障がいの程度が障がい者の基準を満たしている方は、障害者控除の対象となる場合があります。

なお、障害者控除の対象者は以下の3種類に区分されています。

- 障害者

- 障害者手帳を持っている人(等級によって例外あり)

- 特別障害者

- 身体障害者手帳の等級が1級、2級の人

寝たきりで常時介護を必要としている人 - 同居特別障害者

- 特別障害者と同一生計の配偶者または扶養親族と同居している人

この区分によって、所得控除の金額は異なります。それぞれの控除額は以下の通りです。

障害者控除の金額

| 区分 | 控除額 |

|---|---|

| 障害者 | 27万円 |

| 特別障害者 | 40万円 |

| 同居特別障害者 | 75万円 |

要介護5の方には「介護付き有料老人ホーム」がおすすめ

この項目では、要介護5の方におすすめの介護施設として「介護付き有料老人ホーム」を紹介します。

介護付き有料老人ホームの特徴をはじめ、同じ要介護5の方を受け入れている特養や介護医療院といった施設との違いも解説していますので、参考にしてみてください。

介護サービスの利用料が定額

介護付きは介護サービスの利用回数に関係なく、介護サービス費は定額です。

シンプルかつわかりやすい料金体系となっている施設も多く、利用者本人・家族にとっても安心してサービスを利用できる点が特徴です。

特に要介護5の方は、日常生活のあらゆるシーンで手厚い介護を必要とします。したがって、利用した分だけ費用が発生する居宅介護サービスよりも割安になる可能性も高いでしょう。

さらに、介護付きは重度の認知症症状がある要介護者も受け入れていることから、グループホームからの転居先としてもおすすめです。

転居の心配がなく、終身利用できる

特養(特別養護老人ホーム)と同じく、介護付き有料老人ホームは原則終身利用が可能です。

常時介護をはじめ医療ケアから看取りまで、要介護5の方が必要とするさまざまな介護サービスを利用できます。

一度入所すれば、心身状態が変化しても「終の棲家」として利用できるので、転居の心配もありません。

胃ろうなど、医療ケアを必要としている方にもおすすめ

介護付きでは、高齢者の健康管理に必要な医療行為を提供しています。

検温や血圧、脈拍などのバイタルチェックをはじめ、服薬管理や褥瘡のケア、ケガの応急処置まで、幅広い健康管理サービスを受けられるのが特色です。

また、医療機関と提携しているため、急変時の緊急対応や入院が必要になった場合の連携もスムーズに進む見込みが大きいといえるでしょう。

看護職員や一定の研修を受けた介護スタッフでなければ提供できない胃ろうや痰の吸引といった医療ケアも、医療機関と連携している施設であれば利用可能です。

個室で過ごすことができる

介護付きは原則個室の居室を提供しています。この点が公共施設と大きく異なる点と言えるでしょう。

例えば、特養の場合は1部屋あたり2〜4名で入居する「多少室型」が特養全体の3割近くを占めています。

その点、介護付きのように個室であれば、プライバシーの確保ができます。また、家族が面会に訪れた際も周りの入居者の目を気にすることなく、接することができるでしょう。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す

施設選びに悩んだら「みんなの介護入居相談センター」を利用しよう

介護付き有料老人ホームと一括りに言っても、施設によって提供しているサービスや設備内容はさまざまです。

民間企業や団体が運営しているため、それぞれ特色のある施設づくりをしているため、施設選びで迷ってしまう方も少なくありません。

そんなときは「みんなの介護 入居相談センター」に相談してみましょう。

プロの入居相談員が施設に対する思いを丁寧にヒアリングしたうえで、入居目的や心身状態、希望条件にマッチした施設を紹介しています。

相談・紹介はもちろんのこと、資料請求や見学予約なども無料です。ぜひ一度、以下のボタンからお問い合わせください。

他の人はこちらも質問

要介護度5の人が多く入居している介護保険施設はどこですか?

要介護5の方が入居している公的施設として、多いのは「特別養護老人ホーム」と「介護医療院(介護療養型医療施設)」の2つです。

以下でそれぞれの概要を解説しています。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上の高齢者が入居対象です。

ただし、特養は希望してもすぐに入居できないケースが大半です。その理由は人気の高さにあります。

公的施設のため、費用が安く、全国的に入居待ちが発生しています。待機期間は施設に寄りますが、早くて数ヵ月、長いところでは年単位のところも多く見られます。

早期の施設入居を考えている場合は入居待ちの期間だけ、先ほど紹介した「介護付き有料老人ホーム」に入居して待機する方も少なくありません。

その場合、まとまった入居一時金が必要な「前払い方式」ではなく、老人ホームに対して一定の家賃を毎月支払う「月払い方式」を選択すれば、初期費用を抑えることができます。

介護医療院(介護療養型医療施設)

介護医療院・介護療養型医療施設は、要介護5など重度の要介護者に対し、充実した医療処置やリハビリを提供する施設です。

医療法人が運営しており、看護師のケアが他の施設より手厚いのが特徴です。

例えば、「インスリンの注射」や「痰の吸引」「胃ろうなどの経管栄養」に対応しています。

居室は「多少室型」と呼ばれる、病院の入院病棟のような相部屋が大半です。そのため、プライベートを重視している方は注意が必要です。

また、療養を目的とした施設のため、リハビリや医療ケアは手厚い一方で、介護付き有料老人ホームのように施設が主催するイベントやレクリエーションは少なくなっています。

日本人の寿命と平均的な介護期間はどのくらい?

厚生労働省の『令和元年簡易生命表』によると、2019年の日本人の平均寿命は男性が81.41歳、女性が87.45歳です。今や男女とも平均寿命が80歳以上にまで伸びています。

しかし、日本人の多くは平均寿命ぎりぎりまで元気でいるわけではありません。『令和元年版高齢社会白書』によると、2016年における日本人の健康寿命は男性が72.14歳、女性が74.79歳です。

男女ともに、健康な状態で過ごせる平均年齢は80歳に届いていないわけです。

生命保険文化センターの『生命保険に関する全国実態調査』によると、日本人の平均介護期間は約4年7ヵ月です。

これはあくまで平均値であり、全体でみると「6ヵ月未満」が6.4%である一方、「10年以上」にわたって介護を続けているというケースが14.5%を占めています。

要介護5ってどんな状態?

要介護5は要介護度の中で最も重たい状態を指します。

日常生活全般を自力ではできません。また、寝たきりになっている場合も多く、認知能力はなく意思疎通が困難です。要介護の認定基準では、要介護5の方を介護するのにかかる時間は、110分以上だと定めています。

要介護5はいくら?

要介護5の介護保険サービスの支給限度額は、1ヵ月あたり36万2,170円です。自己負担1割の場合、3万6,217円の自己負担となります。

要介護5は何年?

要介護5の介護期間は10年以上続く場合があります。介護の平均的な期間は4年7ヵ月で、10年未満の介護の割合は23.8%です。10年以上介護が続いた割合は14.%あります。

要介護5のデイサービスは週何回?

ほとんどデイサービスだけを利用した場合、要介護5の方はほぼ毎日の利用が可能です。

![【自己負担額がわかる】介護療養型医療施設(療養型病院)の費用[個室・多床室・ユニット型]|みんなの介護](https://img.minnanokaigo.com/content_meta/data/og_image_191_100-20210531111910.png)

この記事の

この記事の