アルツハイマー型認知症とは

現在、65歳以上の高齢者の4人に1人が認知症、またはその予備群とも言われています。

認知症の原因疾患の割合として、アルツハイマー病は最も多く、全体の約6割を占めます。

出典:「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学二宮教授)

アルツハイマー型認知症の特徴

アルツハイマー病の特徴的な症状として「取り繕い反応」があります。

取り繕い反応とは、さまざまな問題が起きているのに、問題ないように対応することです。

そのため、自分の状態を隠しながら周りに合わせて振る舞うので、要介護認定のときに症状が軽く評価される、周りが気づかない場合があります。

これらの症状は本人の自尊心を保つための行動ともいわれています。だからこそ、周りが記憶障害が起きていることに気がついても責めないことが大切です。

アルツハイマー型認知症の寿命

Alzheimer's societyによると、アルツハイマー型認知症の進行速度は個人差がありますが、平均的な寿命は8〜10年程度です。なお、80〜90代でアルツハイマ―型認知症になった場合は寿命はさらに短くなります。

しかし、アルツハイマー病を発症した方の中には、15年や20年と長生きする人も少なくありません。

アルツハイマー型認知症の死因

アルツハイマー型認知症の死因の多くは、感染症による肺炎です。認知症の末期になると、免疫力が低下して感染しやすくなることから、感染症で亡くなる人が多く見られます。

また、小刻みに震えるなどの運動障害から寝たきりになり、全身の運動機能が低下するため、呼吸器疾患の感染で亡くなる場合もあります。

レビー小体型認知症との違い

アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症では、認知症を発症する原因が異なります。

レビー小体型認知症は、αシヌクレインというタンパク質が蓄積して発症します。一方で、アルツハイマー型認知症は、アミロイドβのタンパク質が増加し、脳を萎縮することで起こります。

それぞれ原因も違うため、表れる症状も異なり、レビー小体型認知症は主に幻視やパーキンソン症状など、アルツハイマー病は記憶障害や失語、失認、失行などの症状が表れます。

なおアルツハイマー型認知症では記憶障害が特徴ですが、レビー小体型認知症で記憶障害はあまり強く見られません。

アルツハイマー型認知症の症状

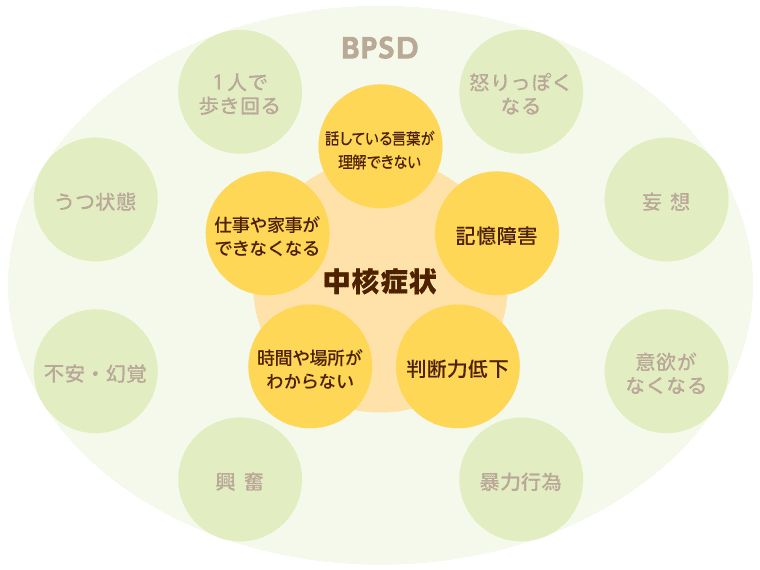

ここからは、アルツハイマー病の症状を「中核症状」「周辺症状(BPSD)」の2つに分けて詳しくみていきましょう。

認知症の症状は、大きく2つに分けることができます。それが、「中核症状」と「周辺症状」です。

中核症状とは、脳の障害による症状のことを指します。これには記憶障害や見当識障害など、いくつかの種類があり、認知症の方にはいずれかの症状が出現します。

それに対して周辺症状は、中核症状に付随してみられる症状のことを指します。

中核症状とは

具体的な中核症状には、以下のようなものがあります。

記憶障害

アルツハイマー病の初期段階で目立つのが記憶障害の症状です。

特に、昔の出来事よりも新しい出来事ほど忘れてしまう傾向にあります。

加齢による物忘れとの違いは、体験したこと自体を忘れてしまっていること。

そのため、ヒントを出すなどの手助けをしても、思い出すことができません。

判断力障害

料理の味付けが変わったり、薬を飲み忘れたりするなど、いつも何気なくやっていた行動の判断がつかなくなるのが判断力障害です。

また、善悪の判断もつきにくくなくなるので、万引きや痴漢をしてしまうこともあります。

見当識障害

今どこにいるのか、何月何日なのか、誰と話しているのかなど、自分の置かれている状況を理解できなくなるのが見当識障害です。

時間の見当識障害はアルツハイマー病の初期に、場所の見当識障害は中期に現れる症状です。

また、時間の感覚が失われることから、夏なのに厚着をしたり、冬なのに薄着で出かけたりすることもあります。

実行機能障害

物事を順序良く考えたり、計画を立てて効率良く行ったりできなくなるのが実行機能障害です。

そのため、料理に必要なものを買いに行ったり、洗濯物を取り込んでから畳んだりというような、複数の行動を計画的に行うことが難しくなります。

失行

長年の習慣や身についていた動作、行動などが目的どおりに行えなくなるのが失行です。

朝起きても服の着替えができなかったり、お金の使い方がわからなかったり、テレビのリモコンが使えなくなったりと、生活のさまざまな場面に支障をきたします。

BPSD(行動・心理症状)とは

認知症の症状には前述した記憶障害や見当識障害といった中核症状のほかに、周辺症状という症状があります。

中核症状と違い、周辺症状は認知症になったとしても必ずしも発症するとは限りません。

周辺症状は、家族や介護者など、周りの人との関わりのなかで起きてくる症状で、その発症には本人の性格や生い立ち、生活環境などが複雑に絡み合っています。

アルツハイマー病の代表的な周辺症状は、自分で置き忘れた物を家族や介護者に盗られたと思い込む「物盗られ妄想」です。

また、突然家からいなくなったり、通い慣れた場所から帰れなくなって歩き続ける「徘徊」、ご飯を食べたりお風呂に入ったりすることを拒む「介護拒否」も特徴的な症状。

周辺症状は環境や家族の接し方を変えることで症状が軽くなったり、逆に重い症状が現れたりすることもあります。

それでは、具体的な環境と接し方の変え方について解説していきます。

暴言や暴力

認知症の周辺症状として「暴言・暴力」が出ることもありますが、本人の自尊心を傷つけるような言葉をかけることで、さらに暴言や暴力が悪化する可能性があります。

また、感情のコントロールが難しくなる、否定的な態度を取られる、不安を感じる、薬の影響などによっても、暴言や暴力の引き金となります。

対応として、興奮を抑制する薬や暴言・暴力がはじまった原因を探ったり心理的・物理的な距離を置いたりするなどが有効です。

徘徊

徘徊をする認知症の方の多くは目的があります。

徘徊の原因として、自宅にいることを理解できず家に帰ると言い出したり、自室やトイレの場所がわからず家の中を歩き回ったりするなどが考えられます。

そのため、介護者は徘徊する理由を聞き出し、どんな答えであっても怒らない、寄り添った対応が求められます。

徘徊は事故や事件に繋がる場合があるので、GPSをつけて位置情報を把握したり、地域の人と連携したりするなどの対策が大切です。

妄想(もの盗られ妄想・嫉妬妄想)

認知症による妄想の原因は、認知機能の低下や自尊心を傷つけられたなど、さまざまな感情が関係しています。

妄想が現れる引き金となるのが、家族など周りの人の言動です。本人がわからない話題で家族が盛り上がり孤独を感じたり、被害妄想によって家族から否定的なことを言われたりすることが、きっかけとなる場合が多く見られます。

特に被害妄想は本人にとっては真実であるため、家族は否定をせずに共感してあげることが大切です。

アパシー・うつ

認知症の方のなかには、意欲・自発性の低下や情緒の欠如、不活発、周囲への興味関心の欠如などの症状が見られる場合があります。これらの症状をアパシーといいます。

特にうつ状態やアパシーは周辺症状として多く見られる症状であり、見当識障害による不安感で発症します。

また、病気の自覚によってアパシー・うつ状態が起こる場合もあります。

本人のストレスを軽減したり、規則正しい生活を送ることを心がけたりすると、症状が緩和する場合があります。

不潔行為

認知症で見られる不潔行為は、排泄物をもてあそんだり尿を撒き散らしたりするなどの行為です。

考えられる原因として、見当識障害や実行機能障害があります。その他に失禁、おむつの違和感から不潔行為が現れる場合があります。

トイレの失敗を隠すために不潔行為をすることもあるので、トイレの場所にわかりやすい目印をつける、介護者が早めにトイレ誘導の声かけをする、ポータブルトイレの設置などの対策が有効です。

アルツハイマー型認知症の進行

続いて、アルツハイマー型認知症の方の症状がどのように進行していくのかを解説していきます。

症状の進行の速度

アルツハイマー型認知症の進行速度は、人それぞれであり、ゆっくり進行する人もいれば一気に症状が進行する人もいます。

また、現れる症状も個々で異なるため、次の段階に進行したと判断することは難しいのです。

アルツハイマー病の進行が早まる原因として、急激な環境の変化、過度な叱責、自分で考える機会が減ったなどがあります。これらの原因は脳の活性化ではなく劣化につながるため、進行が早まりやすいのです。

前兆

認知症を発症する前兆のことを軽度認知障害と呼び、認知症と健常者の間であるグレーゾーンの段階を指します。

軽度認知障害の段階では、物忘れがあるものの、日常生活に支障をきたすほどでもなく、加齢だと軽く考える方がほとんどです。

しかしこの段階で治療せずに過ごした場合、5年以内に半数の方が認知症の段階に移行するといわれています。

この時点で適切な治療を始めることで、認知症の発症を遅らせることができます。さらに、健常状態に戻る可能性もあります。

初期症状

アルツハイマー型認知症の初期症状の多くは、物忘れなどの記憶障害です。

軽度認知症も症状は物忘れなため判断が難しいですが、軽度認知障害は日常生活の支障はほとんどありません。

それに対し、認知症の初期症状は仕事や家事をすることが難しくなるほどの記憶障害が見られます。

また、日時などがわからなくなっても「年のせいだ」などの理由をつける取り繕い反応をすることもあります。その他の症状として、感情表現の欠乏、意欲の減退などもみられます。

アルツハイマー病初期症状のチェックリスト

ここでは、アメリカのアルツハイマー病協会が公表しているアルツハイマー病の初期症状のチェックリストを紹介します。

いくつか当てはまる症状がある方は、医師に相談してみましょう。

| カテゴリ | 項目 | 影響が出ている | 日常生活に支障がある | どのくらい前から起きているか |

|---|---|---|---|---|

| 記憶力・精神力の問題 | 新しい情報を覚えるのが難しく、最近の出来事や人の名前を忘れてしまう | |||

| 適切な言葉を探すのに苦労する | ||||

| 距離を判断するのが難しかったり、他の物と見間違うことがある | ||||

| 判断に迷ったり、不注意な判断や危険な判断をする | ||||

| 時間や日付がわからなくなる | ||||

| 同じ質問・フレーズを繰り返す | ||||

| いつもと違う場所に物を置く | ||||

| 日常生活上の活動の問題 | 請求書の支払いや、計画を立てること、買い物などに苦労している | |||

| 十分な睡眠がとれない | ||||

| 見慣れた場所で迷子になる | ||||

| 気分・ 行動障害 |

動揺しやすい、イライラしやすい、攻撃的になりやすい | |||

| 悲観、絶望といったうつの兆候がみられる | ||||

| 心配や不安などの症状がある | ||||

| 今まで楽しめていたことが楽しめなくなった | ||||

| 不適切な行動や常識外の行動をとるようになった | ||||

| 落ち着きがなく歩き回ることがある |

引用:『My checklist for possible dementia symptoms』(alzheimer's society)

中期

中期になると、記憶障害の症状はさらに加速し、新しい出来事を覚えられなかったり自分が行ったことを忘れたりします。

また、失認や失語、失行の症状が現れ、鏡に映った姿を自分と認識できないなどが特徴的です。その他に妄想や徘徊の症状や、性格が変わったように見えたり感情表現が激しくなったりします。

旅行やお出かけ、美味しいものを食べに行っても、翌日にはその出来事を忘れてしまうことがほとんどですが、「楽しかった」という感情だけは残っています。

終末期

終末期では記憶障害が目立ちにくくなり、意欲が低下して物事への関心が薄くなります。さらに、家族を家族と認識できなくなる、コミュニケーションをとることが難しくなる場合もあります。

ほかにも、運動機能の低下によって寝たきりになり、日常生活のほとんどで介助が必要になることで、介護者の負担は重くなります。

また、免疫力が低下して感染症にかかることが多くなりますので注意が必要です。

アルツハイマー型認知症の原因

続いてアルツハイマー型認知症の原因を解説していきます。

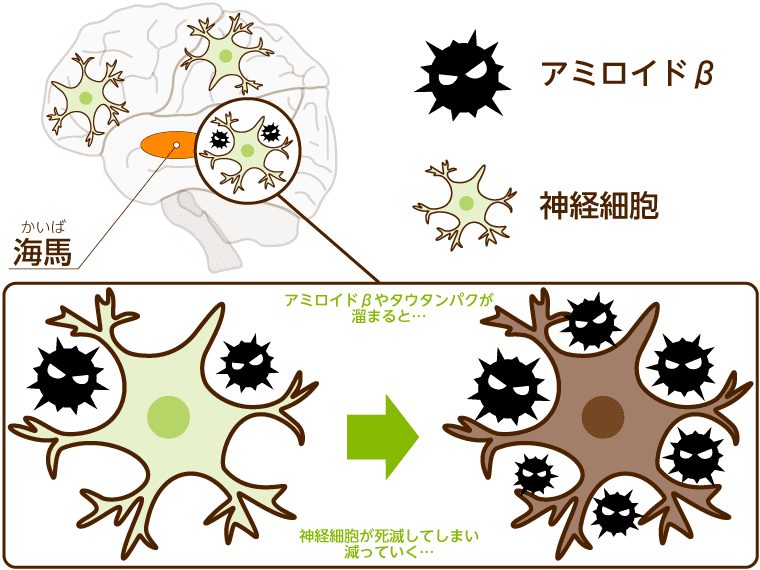

脳にたんぱく質が異常にたまることが原因

アルツハイマー型認知症を発症する原因は諸説ありますが、最も有力なのは、アミロイドβやタウタンパクというたんぱく質が、脳に異常に溜まることが引き金になるという説です。

アミロイドβやタウタンパクが脳全体に蓄積されると、正常な脳細胞が損傷します。

それに伴って神経伝達物質が減少し、認知機能に障害が起こると考えられているのです。

ある事柄が覚えられなくなったり、通い慣れた道で迷ったりするなどの症状がみられたときには、すでに多くのゴミたんぱく質が溜まっている場合があります。

その場合は根本的な治療が難しいとされていますが、早い段階で治療できれば進行が穏やかになる可能性があります。

つまり、アルツハイマー病は早期発見が特に重要です。

遺伝が原因の可能性もある

65歳未満に発症する認知症のことを総じて「若年性認知症」と呼びますが、その多くはアルツハイマー病と脳血管性認知症で占められています。

若年性認知症を発症する平均年齢は、51歳前後。

若い世代が発症する認知症は家系内にアルツハイマー病を患った方がいるなど、遺伝的な要素が大きいと考えられています。

若年性認知症の症状は基本的に高齢者の認知症と同じですが、物忘れがひどくても「仕事が忙しいから」「疲れているから」といって片づけてしまうことが少なくありません。

しかし、早期発見ができることで、症状の進行を遅らせることができる場合があります。

そのため、家族にアルツハイマー病の方がいたり、物忘れなどの疑いがあったりする場合は早めの受診を心がけましょう。

アルツハイマー型認知症の治療方法

アルツハイマー型認知症の治療方法は、薬を使う「薬物療法」と薬を使わずに治療をする「非薬物療法」があります。

それぞれの治療方法や効果について詳しく解説していきます。

薬物療法

アルツハイマー病の治療薬は1999年に「ドネペジル」が認可されて以降、長く1剤だけでした。

しかし、2011年に「ガランタミン」「リバスチグミン」「メマンチン」の3剤が認可され、現在は4剤が使えるようになりました。

また4剤のうち、メマンチンとそのほかのどれか1剤との併用はできますが、コリンエステラーゼ阻害薬同士の併用は認められていません。

この規定も踏まえ、薬の管理は医師や薬剤師による指導のもと、認知症を発症している本人ではなく、家族がしっかりと行うようにしてください。

以下でそれぞれの薬の効果や副作用について解説していきます。

コリンエステラーゼ阻害薬

ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミンの3剤はコリンエステラーゼ阻害薬と呼ばれ、アルツハイマー病の発症によって生じる神経伝達物質の減少を抑える作用があります。

結果として、記憶障害や認知障害の改善を促し、病気の進行を抑える可能性が高まるのです。

ただし、副作用にも注意しなくてはいけません。

食欲不振や嘔吐、下痢などのほか、まれに徘徊や幻覚、暴力といったBPSD(行動・心理症状)を発症する場合があります。

また、心臓に大きな負担がかかる場合がありますので、必ず医師とよく相談をして服用することが大切です。

ドネぺジルとガランタミンは内服薬ですが、リバスチグミンは貼り薬のため、服用に伴う吐き気などの副作用が少なく、認知症の影響で薬が飲めなくなった人にも使うことができます。

3剤とも脳の異なる部分に働きかけ、特徴が異なります。

そのため、治療はそれぞれの方にとって一番効果的な薬を見つけることから始まります。

いずれも長期間にわたって服用すると次第に効果が薄れることがわかっていますが、本人の意欲が向上したり、気持ちが前向きになったりする効果もあるので、継続しての服用がすすめられます。

メマンチン(メマリー)

NMDA受容体拮抗薬(きっこうやく)であるメマンチンは、日常生活に活気が出たり、イライラや不安を少なくしたりする効果に期待できます。

ほかの3剤と違い、症状が中等度以上まで進んだ人に処方されます。

また、アルツハイマー病によって低下した認知機能の改善にもつながります。

副作用は、飲みはじめにめまいの症状が現れること。

めまいによって転倒し、骨折をしてしまうと寝たきりになる可能性もあるので、服用時には十分に注意する必要があります。

いずれの薬も、様子を見ながら効果が出る適正な投与量まで少しずつ増やしていきます。

【専門家が監修】認知症の薬一覧(症状をおとなしくさせるもの・新薬)

非薬物療法

続いて、非薬物療法について解説していきます。

非薬物療法は、脳の活性化や心を落ち着かせる効果があり、主に周辺症状に効果的といわれています。

回想法

回想法は、自分の若い頃の記憶や思い出を人に話して、脳を刺激し精神的な安定を図るための療法です。

認知症の症状として、直近の出来事を覚えることは困難ですが、過去の記憶は鮮明に思い出せる場合があります。

そのため、人に話して気分を高めたり自尊心を得たりできる他、認知症の症状を和らげて進行を遅らせる効果が期待できます。

音楽療法

音楽療法は、昔流行った曲や自分の好きな曲を聴くことで、当時の記憶を思い出して脳の活性化につなげます。

認知症は、周囲の状況把握や環境の変化などへの対応が難しくなるため、認知症の方は不安を感じやすいです。

そのため、好きな音楽を聴くことで不安な気持ちが取り除かれ、落ち着いて過ごすことができます。

アニマルセラピー

アニマルセラピーは動物と触れ合い、感情を豊かにする療法です。最近では、老人ホームでもアニマルセラピーを目的に動物を飼育するところもあります。

犬や猫などに触れることで、表情を和らげてコミュニケーションのきっかけを作ることができます。

注意点として、なかには動物アレルギーをもつ方もいるので、事前の確認が必要です。

アルツハイマー病の診断

もしも大切な家族にアルツハイマー病の症状がみられた場合、いったいどうすれば良いのかと戸惑ってしまいますよね。

ここで重要なのは、アルツハイマー病は早期発見・早期治療を行うことで、進行を緩やかにできる可能性があるということ。

なので、少しでもその兆候があった場合は、できるだけ早めに専門医の診断を仰ぎましょう。

アルツハイマー型認知症を疑ったら何科に行けばよい?

アルツハイマー型認知症の診断を受けたい場合、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。

普段の様子や、疾患、服用している薬などを把握しているため、適切な判断をしてもらえます。

なお最近では、物忘れ外来の病院など専門の医療機関も増えています。

病院に行くのが億劫な方は、市町村が設置する認知症相談窓口を訪ねるのも可能です。

認知症は早期治療をすることで、進行を遅らせて症状を緩和する効果が期待できます。早い段階で相談することが大切です。

認知機能検査と脳画像検査で診断

医師に診断してもらうための検査は、主に以下の2つです。

- 1.医師による認知機能を測る検査(神経心理学検査)

- 2.血液検査・脳画像検査

それぞれの検査について、詳しく見ていきましょう。

1.医師による認知機能を測る検査(神経心理学検査)

認知症の診断では、まず医師によって認知機能の状態を細かく測る検査が行われます。

この検査を神経心理学検査と言います。

多くの場合、簡単な質問に答える、指示された文言を書く、道具を操作する、といったことを行います。

有名な神経心理学検査として、「改正長谷川式簡易知能評価スケール」があります。

2.血液検査、脳画像検査

神経心理学検査に続いて、血液検査、脳画像検査が行われます。

脳画像検査には頭部CTスキャンやMRIといった「脳の形をみる検査」と、脳SPECT(スペクト)など、「脳の働きをみる検査」の2種類があり、双方の結果を診断の手掛かりにします。

神経心理学検査で一定の基準を下回り、脳画像検査によって脳の萎縮や血流の低下などが見られた場合、アルツハイマー病と診断されます。

セカンドオピニオンを利用する

アルツハイマー病は、記憶や思考能力にかかわる複雑なものなので、検査をしても診断が難しい場合があります。

そのため、診断の結果によってはセカンドオピニオンを希望したくなる場合もあるでしょう。

「先生に申し訳ない」という気持ちになるかもしれませんが、多くの医師はセカンドオピニオンの必要性を理解しているため、快く診療記録を提供してくれます。

認知症は本人だけの問題ではなく、家族にも大きな影響を与えます。

早期に診断されればそれだけ将来の計画についての余裕が生まれ、生活環境を整えたり、第三者に協力をお願いしたりする時間ができます。

アルツハイマー型認知症の方への対応方法

認知症の症状は、周りの環境で改善したり悪化したりする場合があります。そのため、周りの方の対応はとても重要です。

どのように対応していけば良いのか、解説していきます。

環境の整備

「認知症なんだからきっとよくわからないだろう」

そう考え、本人に黙って家具の配置を変えたり、介護リフォームをしたりするケースがあります。

ご家族にとっては良かれと思ってしたことですが、その変化が症状を悪化させる原因になることも少なくないのです。

アルツハイマー型認知症の方が過ごしやすい環境を整える際に重要なことは押し付けではなく、本人と一緒に考えることです。

家族からすればどうしても「安全に過ごす」ことばかりを重視しがちですが、大切なのは本人がどう感じるかです。

物の配置や手すりの位置、段差の解消など、できるだけ本人に確認しながら「使いやすい」「動きやすい」と思えるように変えていきましょう。

本人への接し方

アルツハイマー病の場合、「自分はできる」「必要とされている」と思える接し方を意識すると、進行を抑えられる可能性が高まります。

以下は、認知症の方の対応方法における、適切な対応とNGな対応の具体例になります。

| 適切な対応例 | NGな対応例 |

|---|---|

|

|

さらに詳しく以下で解説していきます。

否定しない

アルツハイマー病の方と接するときは「否定をしない」ことが基本です。

物忘れがひどくなって食事をしたことを忘れてしまっても「さっき食べたでしょ」などとは言わないよう注意してください。

実際には食べていたとしても、本人のなかでは“食べていない”ことが現実です。

そのため、頭ごなしに否定されると理解できずに混乱し、不安やストレスを感じて症状が強くなることもあります。

食事をしたことを忘れる場合は、旬の食材を使うなど、できるだけ印象に残る献立にしてあげられると良いですね。

共感する

アルツハイマー型認知症の症状でよくみられる、「財布を誰かに盗られた」などのもの盗られ妄想がみられる場合は「盗られていない」と否定するのではなく、まずはその事実に共感し、その後、一緒に探すようにしてください。

多くの場合は置き忘れているだけですぐに見つかると思いますが、本人が見つけるように誘導してあげると自信につながります。

アルツハイマー型認知症に対応している老人ホーム

アルツハイマー型認知症は、他の認知症と比べて進行のスピードが速く、症状の悪化と並行して介護の時間も長くなります。

介護者の負担を減らすためにも、早い時期から老人ホームの入居を検討しておくことが大切です。

グループホーム

グループホームの入居対象者は、認知症を発症している方のみです。他の入居者と共同生活を送りながら家事分担をすることで、脳に刺激を与えて認知症の進行を遅らせます。

入居者やスタッフの入れ替わりはほとんどなく、環境変化によるストレスが軽減され、精神的にも落ち着くことができます。

働くスタッフは認知症の知識や対応方法を知り尽くしているので、認知症の方への精神的なケアも丁寧に対応します。

ただ生活を送るだけでなく、認知症に効果的な機能訓練やイベントも行われているため、充実した暮らしを送ることができます。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームの最大の特徴は、手厚い介護サービスと医療ケアを受けられることです。

介護職員は24時間常駐しているため、夜間帯も充実した介護サービスが提供されます。さらに、日中であれば看護職員もおり、施設で必要な医療ケアが施されます。

昨今では、看取りに対応する施設も増えているので、住み慣れた環境で最期を迎えられます。

他の施設と比べて費用は高めですが、介護サービス費は要介護認定に応じた定額です。そのため、多くの介護サービスを必要とする方は、費用を抑えることができます。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、さまざまな趣味を活かしたイベントやレクリエーションが行われています。施設ごとで異なりますが、認知症に対応したレクリエーションなども実施されており、充実した暮らしを送ることができます。

設備についても施設で違い、ライフスタイルに合わせた設備から施設を選べます。

また、生活相談員がいる住宅型であれば、日々の困りごとや介護サービスなどを気軽に相談することも可能です。

なお、介護サービスは必要に応じて利用できます。介護サービスの利用頻度が少ない、または利用がない場合は、介護付きより費用を抑えることができます。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す

アルツハイマー型認知症の予防方法

最後に、アルツハイマー型認知症の予防方法を解説していきます。

予防も若いうちから行うことで、効果が高まるといわれています。

生活習慣を改善する

アルツハイマー型認知症の根本的な治療方法は、まだ確立されていません。

しかし、米国のフロリダアトランティック大学の研究で、「アルツハイマー病のうち30%は、生活スタイルを改善して、糖尿病や高血圧などの9項目が予防できれば、発症を遅らせることができる」という結果が出ています。

つまり、発症する前から健康的な生活を送ることが、最大の認知症予防になり得ます。

毎日の食事に注意する

長期的に認知症予防に取り組むという意味では、生活習慣病と毎日の食事が大きなカギを握ります。

糖尿病や高血圧の原因となる糖質・塩分を控えめにすることが、認知症を予防します。

また、1日3食きちんと食べていても、麺類やパンなどの主食が多い食事では、肉や魚などのタンパク質を含めた栄養素がバランス良く摂取できず、低タンパク質や低栄養の状態になってしまいます。

この状態は認知症に限らず、多くの疾患の引き金となります。

新鮮な野菜やフルーツ、白い砂糖や小麦粉などの精製されていない全粒穀物を中心に、脂身の少ない良質なタンパク質を摂取するようにしましょう。

適度に運動する

アルツハイマー病の予防には運動が効果的だということが近年の研究でわかってきました。

アルツハイマー型認知症の発症は、脳の中にアミロイドβやタウタンパクというたんぱく質が異常に蓄積することが原因のひとつだと考えられています。

運動をすることによってこれらのたんぱく質が分解され、溜まりにくくなるのです。

また、運動は筋肉細胞から分泌されるホルモンが脳の細胞死を抑える活動を助け、記憶を司る海馬を活性化させることもわかっています。

有酸素運動が特におすすめ

認知症予防には、水泳やジョギングなどの有酸素運動が効果的です。

しかし、これまであまり運動をしてこなかった人はつらいと感じるかもしれません。

そんな方には、自宅周辺で手軽に始められる散歩がおすすめです。

散歩といってもただのんびり歩くのではなく、大きめの歩幅で早めに歩くことがポイント。

毎日歩くのが大変な場合は、週3~5日を目安に、1日30分程度歩くことから始めましょう。

十分な睡眠をとる

運動と並んで症状の予防に効果的と言われているのが睡眠です。

睡眠は脳に「アミロイドβ」が溜まるのを防ぐ

睡眠時は脳も休んでいると思われがちですが、実は、必要な栄養を取り込んだり、不要な記憶を整理したりするなど、さまざまな活動が行われていることがわかっています。

その活動のなかのひとつに「老廃物の排出」があり、発症原因のひとつであるアミロイドβの排出が行われているのです。

つまり、睡眠を規則正しくとっている人ほど、脳の中にアミロイドβが溜まるのを防ぎ、アルツハイマー病になりにくいというわけです。

JAMA Neurology誌によると、アメリカのワシントン大学で行われた研究では、睡眠が少ない人は最大で5倍以上もアルツハイマー病になる可能性が高いという結果が出ています。

昼寝も認知症予防には効果的

また、夜の睡眠に限らず、30分程度の昼寝をすることも効果的。

こちらは国立精神・神経センターの研究データで、昼寝の習慣はアルツハイマー病の発症リスクを5分の1に下げることが報告されています。

ただし、昼寝は30分以上になると逆効果というデータもあります。

そのため、昼寝をする場合は、会社のお昼休みに仮眠をとるぐらいがちょうど良いでしょう。

また、高齢になると睡眠の質は低下すると言われており、睡眠障害になる方が多くみられます。

日中に運動をして身体を動かし、良い睡眠をとれるよう心がけましょう。

他の人はこちらも質問

アルツハイマー病ってどんな症状?

アルツハイマー病の症状は中核症状とBPSDです。中核症状は物忘れなどの記憶障害、時間や場所がわからなくなる見当識障害、判断力の低下などが見られます。

BPSDはうつ状態、徘徊、意欲低下、幻覚、暴力行為などがみられます。

アルツハイマー病の初期の特徴的な症状はどれか?

アルツハイマー病の初期症状は記憶障害が多く見られます。昔よりも新しいことを忘れやすく、自分自身が体験したできごとも忘れる場合があります。

アルツハイマー病とはどういう病気ですか?

アルツハイマー病とは進行性のある認知症で、完治する根本的な治療法はありません。しかし症状を抑えたり、進行を緩やかにしたりする薬はあります。物忘れなどの記憶障害から始まり、見当識障害、今までできていた動作がわからなくなる失行など、症状は深刻になります。

アルツハイマー病の原因は何ですか?

アルツハイマー病の主な原因は、脳にアミロイドβやタウタンパクが異常に溜まるためだと言われています。脳にある正常な細胞が破壊され、神経伝達物質は弱まり認知機能の障害が引き起こされます。

この記事の

この記事の