介護予防とは?

介護予防とは、高齢者が要介護状態にならないための対策や、すでに要介護状態の方の改善、症状が悪化することの防止を目的とした取り組みのことです。

これまでの介護予防は、心身の機能を回復するための一時的な訓練であることが多くありました。その理由は、場の創出が難しかったことや、継続への理解が乏しかったことにあります。今後は、各自治体や住民が主体となって、介護予防の集いを継続的に行うことが目指されています。この場では、地域の人との交流や体操などが実施されます。

また、高齢者が生きがいや役割をもって社会参加することが、結果的に介護予防につながると考えられています。

介護予防の現状と必要性について

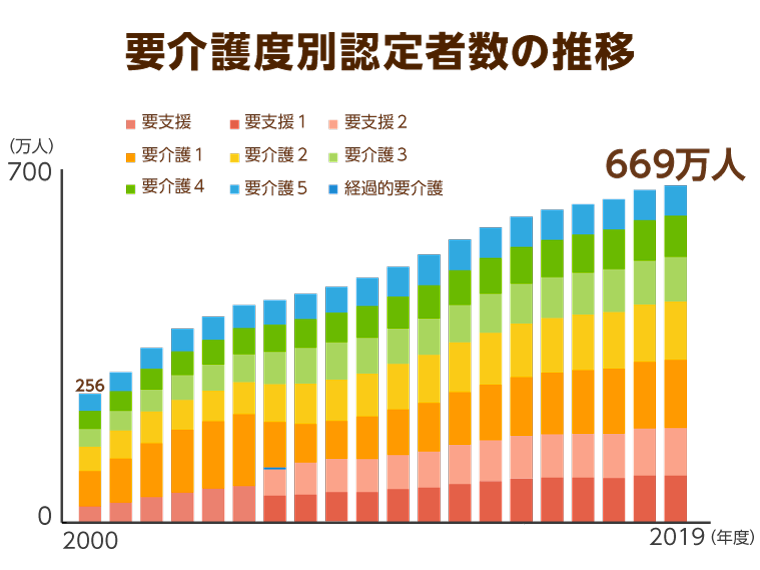

高齢化に伴い、日本では介護を必要とする高齢者の数が年々増えてきています。要介護(要支援)認定率を見ていくと、高齢になればなるほど要介護や要支援となる人の割合が高まっています。

また、80歳から84歳の高齢者の3人に1人、85歳から89歳の高齢者の半数が何らかの介護が必要な状態となっていることもわかります。

また、膨れ上がる介護保険費を少しでも抑えたいという財政的な見直しの目的も含めて、2006年4月に介護保険法が改定されました。高齢者が要介護状態になることを防ぐために、「介護予防」の項目が追加されました。それ以降、全国各地で健康寿命延伸への取り組みが、積極的に行われています。日常生活や食生活に気をつけて、少しでも元気で自立した毎日を送ることが、高齢者の介護予防にとって大切とされています。

現代では、介護難民や老後破産、老老介護など老後の暮らしに不安を覚える人が多くいます。だからこそ、さまざまな介護予防プログラムを積極的に利用して、健康で自立した暮らしを送るための準備がますます重要になっているのです。

介護予防のチェックリスト

全国各地で行われている介護予防への取り組み

介護予防とは、早い段階で老化のサインをとらえ、介護が必要な状態になる前に予防策に取り組み、健康や身体機能を維持するというものです。

2025年には団塊の世代が75歳以上となり介護を必要とする高齢者がますます増えてくることが予想されています。そのことを見越して各市区町村の地域包括支援センターや介護予防推進センター、そのほか民間団体が主体となって、介護予防事業へのさまざまな取り組みが増えてきています。

厚生労働省では、これからの介護予防を、次の3本の軸で示しました。

- リハビリ専門職スタッフなどを活かした介護予防の機能強化…リハビリ専門のスタッフが定期的に関与することで、介護施設の職員への助言を実施。通所や訪問での自立支援を行う。

- 住民が運営する通いの場の充実…地域の交流の場として展開。要介護状態になっても、通い続けられるよう介護の専門家なども定期的に関与。

- 高齢者の社会参加を通じた介護予防の推進…地域ケア会議などで、自立支援のプログラムを共有。個人のケアマネジメントを専門家がサポートする。

高齢者が日常生活をより充実させ、家庭や社会でいきいきと暮らせるような環境づくりが、今後大切になってくるとしています。

こうした考えに基づき、地域で生活機能の低下した高齢者に対して、全国各地域でさまざまな支援の取り組みが始まっています。この場では、日常的に運動機能や口腔機能の向上を目的とした体操やゲーム、レクリエーションなどの実施や、栄養の改善を目的とした勉強会などを行うことが推進されています。

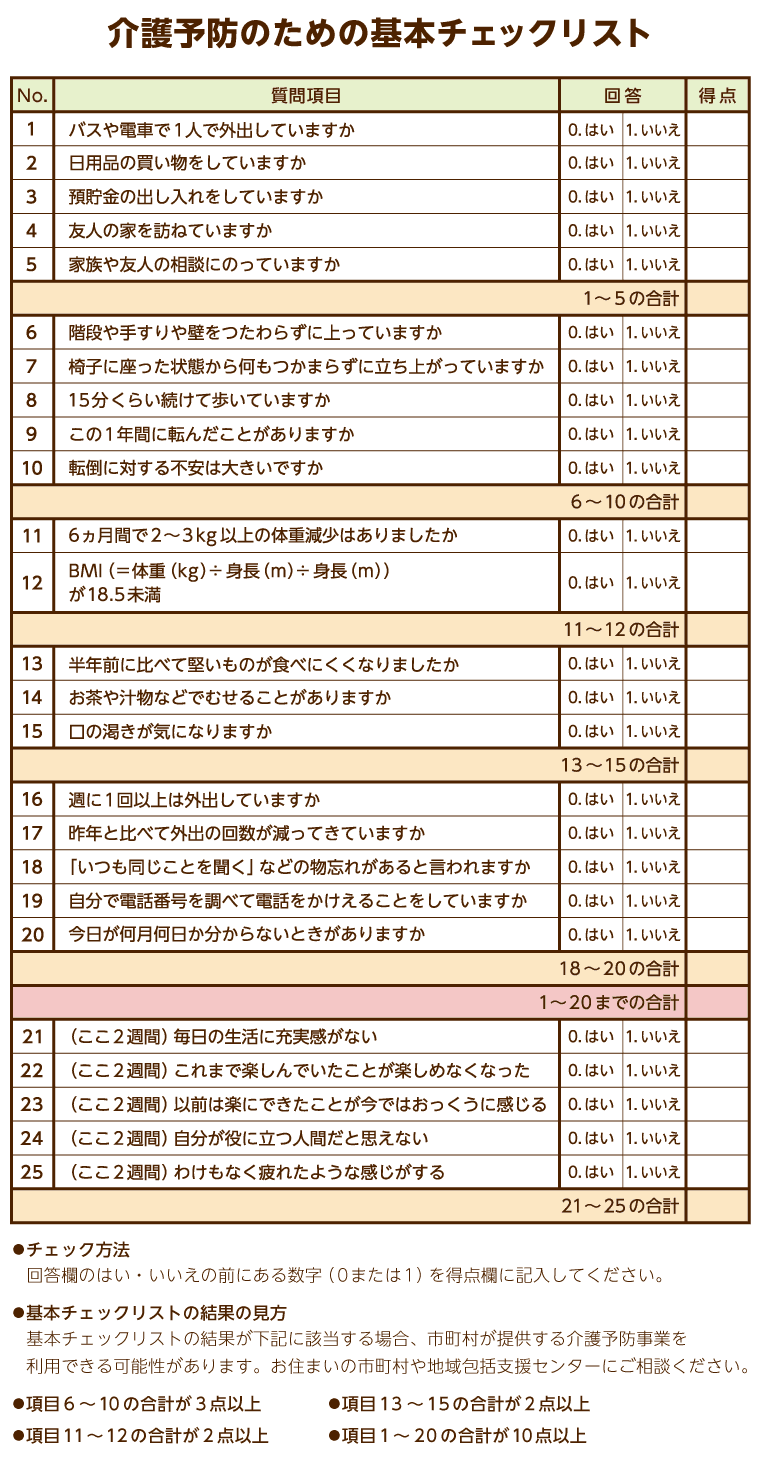

また、厚生労働省では65歳以上で介護予防の必要がある高齢者の介護予防に役立てようと「基本チェックリスト」を作成しています。これにより、運動機能や口腔機能、生活機能、うつ、栄養状態、認知症、閉じこもりなどの症状や機能を簡単に25項目の設問に答えることでチェックできます。

チェック後に希望すれば、介護予防のための教室やサービスなどに参加できるようになっています。このサービスは、市町村にある介護予防窓口が紹介しています。

市町村が二次予防事業(要介護状態になる恐れのある高齢医者に対して行う介護予防サービス)を実施していたときには、市町村で基本チェックリスト実施の必要性を判断し認定していました。しかし現在では、市町村からの認定はありません。自分で判断して申し込む方式になっています。

予防給付、総合事業という2つのサービス

介護予防は大きく「予防給付」と「総合事業」の2つに分けられます。

予防給付はすでに要介護認定を受けた方が対象となるサービスのことで、総合事業は要支援者と65歳以上のすべての高齢者が対象となるサービスのことです。

予防給付はさらに介護予防サービスと地域密着型介護予防サービスに分けられます。予防給付も総合事業も、住み慣れた地域で自立した生活が継続できるように支援するサービスを提供します。

また、総合事業では将来的になるべく介護を必要とせずに生活できるよう支援する、地域支援型の予防サービスが提供されます。

予防給付

介護予防サービスには、以下の3つがあります。

- 介護予防通所介護…日帰りで介護ケアが受けられる

- 介護予防通所リハビリテーション…理学療法士や作業療法士などの専門家からリハビリが受けられる

- 介護予防訪問介護…自宅にホームヘルパーが訪問して生活支援などを行う

さらに、介護予防認知症対応型サービスには介護予防認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型共同生活介護の2種類あり、状況に応じて使い分けられます。

介護予防通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴などの日常生活における支援や健康管理、機能訓練を日帰りで受けられる介護予防サービスで、要支援1~2の認定を受けた方を対象としています。高齢者の心身機能の維持・向上が目的です。

要介護状態になってしまうことをできる限り防ぐのが目的です。高齢者の持つ能力を発揮してもらいつつ、自立した日常生活のサポートを行います。

第三者の力を借りることができるので、家族の負担を軽減することもできます。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

デイケアは、利用者が通所リハビリテーション施設(病院、老健、診療所など)に通い、入浴や食事などの日常生活の支援や、生活機能向上のための口腔機能向上サービスや機能訓練などを日帰りで提供します。

要支援1または要支援2の認定を受けた方が対象となります。

介護予防訪問介護(ホームヘルプ)

要支援1~2の認定を受けた方を対象に、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、入浴や排泄、食事などに関連した生活援助、洗濯や家事の援助、生活相談サービスを提供します。

住み慣れた自宅でなるべく自立した生活を長く維持できるようにサポートしてくれます。家族としてもありがたいサービスです。

地域密着型介護予防サービス

地域密着型サービスとは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるように、各地域の特徴に応じた体制によって行われるサービスです。

地域内に住んでいる人を対象とし、自治体がサービス提供事業者を指定。各サービスの監督を行っています。

また、地域密着型介護予防サービスは日帰りの通所サービスが中心の「介護予防小規模多機能型居宅介護」と、認知症を発症している方向けの「介護予防認知症対応型サービス」に分けられます。

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護とは、「通い」のサービスを中心としつつ、利用者のニーズに応じて「訪問」と「泊まり」のサービスを組み合わせて、日常生活上の介護や機能訓練を行うサービスです。

利用対象となるのは要介護認定で要支援1~2の認定を受けた人で、要介護の状態になることを予防することを目的としています。

サービス利用時に自己負担額として支払う費用は、サービスを受けるたびに発生するのではなく、毎月定額で支払うことになります。そのため、介護費用がどのくらいになるのか計算しやすいです。

介護予防認知症対応型サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護は、高齢者向けのデイサービスセンターなどで、通いで来る軽度の認知症の方に対して、食事や入浴などのサービスや日常生活に対する相談をはじめ、健康管理や機能訓練などを行うサービスです。

利用対象となるのは、認知症の症状が出ている介護保険の要支援1~2の認定を受けている人。認知症の進行を抑制して要介護状態とならないようにするのがサービスの目的です。ただし、認知症を引き起こしている疾患が急性の状態にあるときは、利用対象とはなりません。

利用時の自己負担額は、利用回数ごとに計算されます。ただ、既定の費用以外に、おやつ代などそのほかの日常生活費なども必要になるので、費用計算の際は注意が必要です。

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護とは、「グループホーム」に入居してほかの入居者と共同生活を送りながら、日常生活上の支援や機能訓練を受けていくサービスです。

グループホームでは5~9人から構成される少人数のユニットごとに共同生活を送ります。アットホームな雰囲気のなかで、調理や掃除など家事に取り組みつつ認知症の進行を遅らせ、自立して生活することを目指します。

入居対象となるのは、「要支援2」の認定を受けた人になります。同じ「要支援」でも、「要支援1」の段階では利用できないので注意しましょう。また、地域密着型サービスなので、原則として施設の立地場所と同じ自治体に住んでいる人だけが利用できます。

専門家が行う「介護予防訪問リハビリテーション」とは?

要支援認定の方は介護予防訪問リハビリの利用を

介護保険制度のなかには、介護予防のためのリハビリとして「介護予防訪問リハビリテーション」というサービスもあります。

病気などが原因で入院した場合は医療保険を使ってリハビリが受けられますが、医療保険利用の場合、リハビリテーションが受けられる期間は限られています。自宅に戻ってリハビリを受けたくても、体力が入院で衰えてしまったといった理由で通所・通院できないことから、そのまま退院後に介護度が上がってしまう可能性が出てしまいます。

そんなときに、ぜひ利用してほしいのが「介護予防訪問リハビリテーション」です。

要支援認定を受けている方は、主治医に相談し、リハビリが必要と判断されれば地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼することができます。介護予防ケアプランとは、介護サービスを利用するときに必要な個々の利用計画のことです。1回あたり基本料金数百円で利用できる訪問リハビリは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが直接自宅を訪れて、日常生活に即した訓練をマンツーマンで受けられます。利用者のペースで取り組めるだけでなく、より自立を目指した訓練ができるのでおすすめです。

このように、要支援認定を受けている方であれば、さまざまな介護予防のためのサービスを受けられます。

要支援認定を受けていなくても、「基本チェックリスト」によって、「介護予防」が必要と自己判断した高齢者に対しては、さまざまな介護予防への取り組みが全国各地で行われています。いきいきと健康な人生を送るためにも、まずはお近くの地域包括支援センターや市町村の介護予防窓口で、情報収集をしてみましょう。

総合事業

総合事業は市区町村が主体となって行う地域支援型の予防サービスです。

これは、「介護予防・生活支援サービス事業(介護予防特定高齢者施策)」と「一般介護予防事業(介護予防一般高齢者施策)」の2つに分けられます。

介護予防・生活支援サービス事業は、要介護や要支援になる可能性がある65歳以上の「特定高齢者」を対象としたサービスで、訪問型と通所型の介護予防サービスが受けられます。

一般介護予防事業は全高齢者を対象としたサービスで、介護予防に関するセミナーや講演会の開催、ボランティアへの支援などのほか、介護予防の認知度の向上や基本的な知識の普及にも取り組みます。

訪問型サービス

訪問型サービスでは、訪問サービス事業者によって介護予防訪問介護と同様の身体介護と生活援助が受けられます。掃除や洗濯、調理などの日常生活支援限定の生活援助は、各自治体が定めた研修の修了者が提供するサービスが利用できます。

また、ゴミ出しや電球の交換などの軽微な日常生活支援サービスは、地域住民やNPOなどが中心となって行います。

また、各自治体では短期間集中サービスとしてリハビリの専門職が訪問し、運動機能訓練や閉じこもり対策の指導なども行います。

通所型サービス

通所型サービスでは、通所介護事業者が提供するこれまでの介護予防通所介護と同様のサービスが利用できます。ただし、事業者によっては送迎がない場合もあります。

スタッフに介護の専門職がいない通所型サービスでは、NPOや地域住民が主体となってデイサービスの場が提供され、レクリエーションや体操が行われます。

時間は非常に短く、入浴や食事の提供はありません。自治体が主体となる短期集中サービスでは、専門職による運動機能訓練などが利用できます。

その他の生活支援サービス

その他の生活支援サービスとしては、栄養改善を目的とした配食や住民ボランティアが行う見守り、訪問型・通所型に準じる自立支援を目的とした生活支援などが挙げられます。

配食サービスでは栄養改善を目的とした、バランスの取れた食事を提供するのみならず、一人暮らしの高齢者の見守りも兼ねたサービスを提供している自治体もあります。

食事の提供を理由に対面することで安否確認や健康面のチェックができるほか、他者とコミュニケーションをとることで生活が豊かになります。

定着しつつある自立支援介護とは?

これまでの介護では、「心身が衰弱した高齢者に手を差し伸べる」という考え方が主流でした。この考え方の背景には、「介護者の都合」があったと言えます。なぜなら、高齢者が自分の能力で生活するよりも、すべて介護者が介助した方が介護をスムーズに行えたからです。

しかし時代の変化とともに、「本人が保持している能力を阻害すべきではない」との考えが主流になり、「箸が使えないなら、介護用スプーンを使用して自分の力で食べてもらう」といった自立支援介護が重視されるようになったのです。

現在では、国が動いて定着を進めていることもあって、自立支援介護の考え方は介護の現場で普及しつつあります。こうした考え方の下で、運営される高齢者向けの施設はどんどん増えている傾向にあります。

自立支援介護の基本

自立支援介護では、高齢者の体調を整え、日々の活動量を増やすことで、個々の体力低下を改善。物事に対する意欲や活力を再び持ってもらうことを重視する「自立を支えるための介護」と言えます。

自立支援介護の基本となるのは「水分補給」と「栄養摂取」、さらに「運動」や「排泄」などの介助です。

水分補給

高齢者の体の約50%(成人は60%)が水分で成り立っており、脱水状態に陥らないようにするには、日ごろから水分摂取をしっかりと行うことが大切です。

脱水状態になると、口の渇き、体のだるさ、立ちくらみなどが起こります。

成人の場合、1日に2,400~2,800mlの水分を失っており、食事を通して得る以外に、1500mlの水分を飲んで摂取する必要があります。

高齢になると身体感覚が鈍くなっていき、のどの渇きも感じにくくなります。水分が不足していることを本人が気づけないことが多いので、介護者や周囲の人が積極的に本人に話しかけて、水分を取るように勧めます。

栄養摂取(食事)

食べるスピードが遅いなどの理由で安易に介護食を取り入れると、まるで食事が、体を維持するための燃料のような位置づけになりかねません。

1日3食の食事を楽しめるようにし、さらに噛むことで脳を活性化させるためにも、口内と飲み込むまでの状態チェックを行いつつ、介護用ではない一般的な食事の提供を行うように工夫します。高齢者が1日に摂取すべき食事量は1500kcal以上なので、カロリーが不足しないように気をつけながら献立を考える必要があります。

運動

自立支援介護における運動は、自立性を向上させて生活の質を高めるために、衰えた筋力を取り戻すトレーニングが重視されます。

体の各部の普段使っていない筋肉を使い、加齢による衰弱や脳卒中の後遺症などの影響で低下した活動意欲や身体機能を回復させるのです。筋力トレーニングを行うにあたっては、腕や足など体の特定の部位だけ鍛えるのではなく、全身の筋肉が働ける状態になることを目指します。

トイレでの排泄

たとえ要介護認定で「要介護5」の認定を受けた人であっても、自立性の向上という観点から、おむつを使用しない生活を行う取り組みです。

排便はできるだけトイレで行うようにし、トイレまでいけない場合は、ベッド横にポータブルトイレを設置するなど、その都度サポートを行います。また、便秘の際は下剤などに安易に頼らないようにし、自然な排便を促す方法を取り入れます。

水分を十分に摂取して食事や運動など日常生活を見直し、2~3日につき1回の自然排便ができるようにします。

自立支援介護に対応した施設の探し方

自立支援を掲げてはいるものの、実際にはそれほど取り組みが進められていないという老人ホームが見受けられます。

特に、住宅型有料老人ホームは法的な基準がないので、施設ごとに自立支援の充実度には差があります。自立支援介護に力を入れている施設を探す際は、まずはリハビリスタッフがどのくらい配置されているかに注目してください。デイサービスを併設している場合、専属のスタッフがいなくてもリハビリが実施されていることがあります。その点も含めて確認するのがおすすめです。

また、本人の心身状態を施設側に説明し、入居後にどのようなリハビリを受けられるのかを確かめておきましょう。見学時に、機能訓練室などリハビリを行っている場所のチェックをしておきます。

それから、日々行われているレクリエーションやイベントの充実度についてもチェックしましょう。リハビリは大変ですが、何か目標を持っていれば取り組むうえでの動機づけになります。レクリエーションやイベントに力を入れている施設であれば、「体を元気に保って、レクや行事に楽しく参加したい」という気持ちを持つことにつながり、本人のリハビリへの意欲が高まるでしょう。

この記事の

この記事の