認知症の周辺症状(BPSD)とは

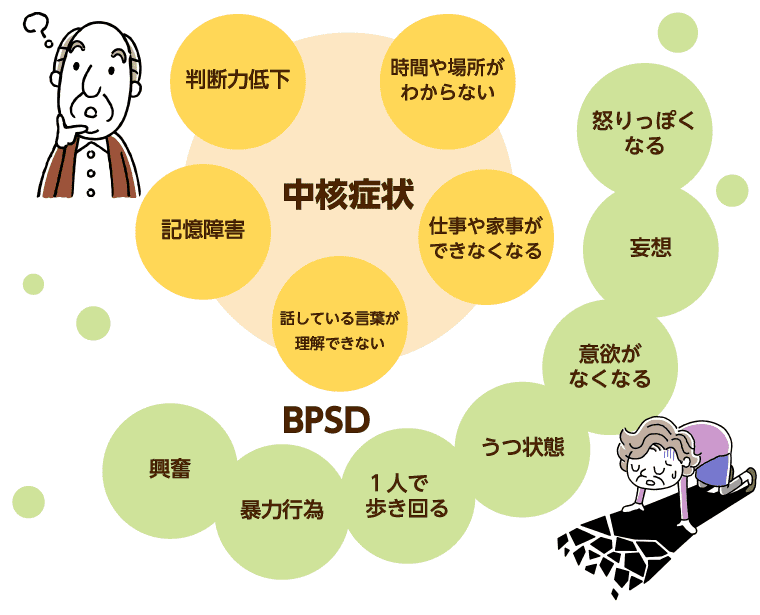

認知症の症状には「周辺症状」と「中核症状」の2種類あります。

周辺症状について知る前に、まずは中核症状との違いをみていきましょう。

認知症の「中核症状」との違い

認知症の症状には、「中核症状」と、「周辺症状(行動・心理症状)」があります。

中核症状は、脳の障害によって起こる直接的な症状を指しており、以下のようなものがあります。

- 記憶障害…「いつ」「どこで」「何をした」という記憶が障害される

- 見当識障害…時間や目の前にいる人物が理解できなくなる

周辺症状は、BPSDと呼ばれることがあり、中核症状に付随して発生する二次的な症状を指しており、以下のようなものがあります。

- うつ・アパシー…意欲が低下して引きこもりがちになる状態

- 徘徊…目的や道を忘れるなどして歩き回る状態

- 暴言や暴力…周りの人に対して攻撃的なことを言ったり、殴ったりする

- 幻視・幻聴…実際に存在しないものが見えたり、聞こえたりする

認知機能の障害が中核的な症状

中核症状について、もう少し詳しく見ていきましょう。

認知症発症者のほぼ全員に現れる中核症状には、以下のようなものがあります。

- 記憶障害

- 記憶に障害が起こる症状で、過去に体験した出来事の「いつ」「どこで」「何をしたか」を記憶するエピソード記憶と、過去に学習したことを記憶する意味記憶が障害されることが多くある

- 見当識障害

- 現在の日付や時刻、季節、人物などがわからなくなる。例えば、通い慣れた道で迷子になったり、家族や親しい人が認識できなくなったりする

- 言語障害

- 失語症(言葉が出なくなること)や、言い間違えが増えるなどが起こる

- 実行機能障害

- 物事を計画して、手順よく進めることができなくなる。例えば、洗濯し、洗濯物を畳み、片付けるといった一連の作業をこなせなくなる

- 失行

- 四肢や半身にマヒがあるなど、身体機能に問題はないにもかかわらず日常的な動作ができなくなる

- 失認

- 視覚などに異常がないにもかかわらず、物が認識できなくなる

認知症の中核症状の詳細は以下の記事で解説しています。

周辺症状(BPSD)は症状の現れ方に個人差がある

周辺症状は、本人の行動や心理状態によって現れる症状のことをいいます。

本人の性格や生活環境をはじめ、接している人との関係などによって症状の現れ方が異なるので、個人差が大きく出ます。

周辺症状の場合は一般的に、介護者の心的疲労や、身体的疲労につながりやすくなります。

例えば、周辺症状の物盗られ妄想で、盗んでいない財布や通帳を盗られた、と認知症の人に言われると、家族はショックを受けますよね。

本人に落ち着いてもらうこと、財布や通帳を探すことは、もちろん身体的な負担になってきます。

このように、周辺症状は介護負担が大きいからこそ、対応策を知っておくことが大切です。

認知症の特性を理解して適切に対応し、薬物治療や非薬物治療(リハビリなど)を適切に行っていくことで、症状が鎮静化し、改善する場合もあります。

進行度合いや原因疾患で症状は異なる

認知症の進行度合いによって、現れてくる周辺症状は変わってきます。

前もって準備をしておくためにも、どの時期にどのような症状が出やすいのかを把握しておくことが重要です。

<具体例あり>アルツハイマー型認知症の周辺症状

例えば、アルツハイマー型認知症が進行する経過を、初期・中期・末期に分類したとき、それぞれの段階で現れる特徴的な周辺症状があります。

初期は不安、抑うつ、焦燥などが目立ちます。

中期の段階では、妄想や幻覚、さらには徘徊や失行および失認の症状が出ることが多いです。

末期においては人格の変化(嘘をつく、反社会的な行動をする)をはじめ、いっさい話さなくなる「無言」、まったく動きがなくなる「無動」、さらには食べ物以外のものを食べてしまう「異食」などの症状が顕著になります。

周辺症状が悪化すると、常に介護が必要になることも多いため、早急な対応が重要となります。

認知症の周辺症状の種類別対応マニュアル

ここでは、認知症の周辺症状の種類と、その対応例を紹介していきます。

間違った対応をしてしまうと、症状が悪化してしまう事もありますので注意しましょう。

暴言・暴力など

まずは認知症による暴言や暴力を解説していきます。

暴言・暴力

認知症によって前頭葉の神経細胞がダメージを受け、その機能が低下してしまうと、感情のコントロールが難しくなってしまいます。

それにより、介護者や家族に対して過度に攻撃的になり、暴言を吐くようになり、暴力を振るわれるというケースも珍しくありません。

しかし、介護者の側も一緒になって感情的になってしまうと、さらに事態を悪化させてしまいます。

対応策としては、介護者が話に傾聴し、あくまで受容的な話し方をすることです。

それでも、どうしても耐えられない場合は、距離を置くことが大切です。

しばらく時間をおいてから話しかけると、本人の気持ちも落ち着き、話しやすくなることがあります。

薬物療法によって症状が沈静化することもあるので、対応に苦慮する場合は専門医に相談しましょう。

【認知症学会理事監修】認知症による暴言・暴力を受けたときの相談窓口と対応方法

怒りやすくなる、大声・奇声をあげる

認知症になると、認知障害により、自分でも「何かがおかしい」と感じたり、将来のことを考えて不安になったりすることもあります。

そのため、自分の気持ちや体の不調などを上手く伝えられずに、イライラや不安が募ることも少なくありません。

これらの要因から、介護者や家族に対して攻撃的になり、大声や奇声をあげてしまうことも。

こうした場合には以下のことを見直し、様子を見てみてください。

- 介護する人を変えてみる

- 落ち着ける環境に移動する

- 体調に異常がないか確認する

- 本人が置かれている環境などを見直してみる

性的異常行為

認知症の問題行動のひとつとして見られることのある性的異常行為は、介護者にとっても大きな悩みのタネ。

卑猥なことを話す、異性の身体を触るなどの行動は、認知症中期で現れることがあります。

性的異常行為に及んでしまう原因としては、「自尊心を保つため」「家族から疎まれているような気がしてもっと愛されたい」という気持ちなどが考えられます。

対策としては、普段から手を握るなどの軽いスキンシップをあえて取るようにして、本人の気持ちが落ち着くように心がけてみましょう。

また、いざ性的行為に及んだときにはきちんと注意をしたり、ほかのことに気をそらすようにしたりするといいでしょう。

コミュニケーションを取ることが難しい

続いて、コミュニケーションに関しての症状を紹介していきます。

同じ話を繰り返す

同じ話を繰り返す認知症の方と毎日接していると、「はいはい」と適当にあしらってしまったり、「何度も聞きましたよ」などと邪険な扱いをしたりしてしまうことがあります。

同じことを話す場合でも、できる限りはじめて聞いた話のように相槌を打ってあげましょう。

作り話をする/嘘をつく

認知症の方は、記憶が不確かであったり、過去の不要な情報が頭に残っていたりすることが原因で、作り話をしてしまうことがあります。

本人にとって悪気はなく、頭の中にある情報を繋ぎ合わせて話したことが、周囲からは嘘をついているように見られてしまうケースも。

周囲の人が認知症によるものが原因だと知らなかった場合、誤解されたり、悪い噂を流されたりする可能性もあるので、日頃から周りに事情を伝えておくといいでしょう。

また、事実と異なる話をされた場合にも、無視をしたり全否定をしたりせず、まずは話を聞くことが大切です。

同じ行動を繰り返してしまう「多動」

認知症の中でも、40~64歳で発症する初老期認知症として知られているのが、前頭側頭型認知症。

この認知症の周辺症状として挙げられるのが「多動」で、常に同じ行動を繰り返すことが特徴です。

例えば、落ち着きがなく、同じコースをずっと歩き回る周徊(しゅうかい)や、同じ時刻に同じ行動を繰り返す「時刻表的生活」などが見られます。

その場合は、これらの行動をあえて日々の介護に取り込み、食事の時間やおむつ交換の時間をあわせる方法もあります。

妄想・幻覚

認知症の周辺症状のひとつに、妄想や幻覚があります。詳しく解説していきます。

被害妄想

認知症になると、物盗られ妄想や浮気妄想などの周辺症状が見られることもあります。

妄想をしている本人から責められると、介護する側としては「せっかく介護しているのに!」とイラっとしてしまうこともあるでしょう。

ただ、こうした被害的な妄想は、認知症による不安や焦りによって引き起こされていることも。

こうした周辺症状が見られる場合にはできるだけ話を聞き、肯定も否定もしない姿勢が求められます。

一方、介護者への負担が大きくなると、冷静に対処する余裕がなくなってしまいます。

施設入居も含め、デイサービスやショートステイといった介護保険サービスに積極的に頼ることも考えてみましょう。

【認知症学会理事監修】認知症の被害妄想や作り話への対応方法を解説

幻覚

幻視や幻覚はレビー小体型認知症においてよくみられる症状です。

レビー小体認知症の場合、認知機能そのものの低下よりも、空間認識や視覚における機能低下が顕著にみられます。

本人は「見えている、そこに存在する」と信じ込んでいるので、それを頭ごなしに否定されると、自分のことを理解してくれないと感じ、本人の孤独感を深めることになります。

この場合にポイントとなるのは、「否定せずに話を合わせて対応する」ということ。

そうすれば、本人も話している間に、少しずつ気持ちを落ち着かせることができます。

例えば「虫が見える」といった場合は、「そんなものいませんよ」というのではなく、「追い払っておきますね」と答えて部屋を移動してもらう、などの対応を取るのがおすすめです。

失禁や不潔行為

認知症の状態になると、認知機能や理解力や判断力が低下することにより、失禁をしてしまうこともあります。

以下で詳しく解説していきます。

失禁/トイレの失敗

トイレの失敗は、本人としても精神的なダメージが大きいもの。

介護者が「どうしてなの!」「また!?」とキツくあたってしまうと、さらに本人の自尊心を傷つけてしまいます。

トイレでの失敗を責めてしまうと、排泄の失敗を隠そうとして弄便に及んでしまうことがありますので、隠そうとしないように対応も考えましょう。

ほかにも、トイレの場所がわからないことも失敗の原因となりえます。

トイレまでの動線がわかるように張り紙をする、ポータブルトイレを活用するなど環境面にも配慮してみましょう。

不潔行為(弄便など)

排泄物で衣服や部屋を汚してしまう「弄便(ろうべん)」は、介護者もついつい怒ったり叱責したりしてしまいがちです。

不潔行為は、失禁やおむつの違和感が原因となることもあります。

人によっては、あんこと便の感触が似ているために間違えて弄ってしまうこともあるそうです。

また、トイレの失敗を隠そうとした結果、不潔行為に及んでしまうことがあります。

対応としては、トイレの失敗をしないために先回りでトイレに行くように声かけをするなど、排便をきちんとコントロールできるように考えてみましょう。

また、ポータブルトイレを設置するなど環境面の改善も検討してみましょう。

過食/食事の拒否

続いて認知症による過食や異食の例を解説していきます。

食べ過ぎる

食事をしたことを忘れてしまったり、食欲を司る脳の機能低下が原因で満腹感が得られなかったりという理由から、食べ過ぎが見られることがあります。

何度も食べようとする場合には、1回の食事量を減らして1日の食事量をコントロールしてみるといいでしょう。

また、フルーツなどを出して、落ち着いてもらうのもいいでしょう。

食べ物ではないものを食べる(異食)

異食とは、食べ物ではない物を食べようとすることです。

認知症が進行すると、食べ物とそうでないものの区別がつかなくなり、何でも口に入れるという症状が現れることがあります。

また、脳内の満腹感を得られる箇所が損傷した場合、食欲に抑制が効かなくなったり、味覚障害などの症状が現れたりして、異食をさらに悪化させることが多いです。

対策としては、まずは手に取って口に入れてしまいそうなものを、本人の周りから遠ざけることが大事。

異食を見つけた場合、無理に手を口に入れて取り出そうとすると、指ごと噛まれる場合もあるので注意が必要です。

お菓子を目の前に持って行って、「こっちの方がずっと美味しいですよ」と声をかけてあげるのもひとつの対処法と言えます。

うつ・アパシー

周辺症状で多い例として、うつやアパシーがあります。

不安・抑うつ

認知機能障害によって日常生活の中でできないことが増えてくると、そのことが原因で気分が落ち込み、抑うつ状態になることも少なくありません。

通常の抑うつの場合、悲観的な気持ちになることが多いですが、認知症による抑うつは、あらゆることに「無関心」の状態に陥りがちになると言われています。

対応策としては、まずストレス要因を発見し、それを軽減することが必要です。

また、介護者も心を落ち着かせ、ゆっくりと話をするようにし、一緒にいる場を居心地の良い空間にすることも大切。

うつ症状は、悪化すると気持ちを表現することが難しくなるので、話しかけても反応が乏しいことが増えます。

そこで大切なのは、介護者が「認知症によってそういう症状が出ているのだ」と理解し、イライラしないようすることです。

無為・無反応(アパシー)

周囲のことだけでなく、自分自身の身の回りのことでさえやる気を失ってしまい、無気力で何もする気が起きない状態を「無為・無反応(アパシー)」と呼びます。

高齢者にアパシーの症状が見受けられる場合、これまで毎日の習慣だったことが乱れ、健康や衛生面で「面倒くさい」を理由に無精になったり、家に閉じこもったりします。

よくうつ病と間違えられますが、アパシーは特に「○○したい」という意欲低下が特徴です。

そんなときは、できるだけ規則正しい生活を送るように心がけ、定期的な外出などで気分転換を図ることで、症状が緩和していくかを見てみましょう。

アパシーには、認知症治療薬の投薬による効果が認められていますが、副作用を起こすなど、人によっては十分な効果が期待できないこともあります。

薬での治療を考えるときは、かかりつけ医に相談してみましょう。

拒否

続いて、認知症が原因で表れる拒否反応について解説していきます。

介護拒否/服薬拒否

自分の身の回りの環境が変わることに大きな不安を抱えたり、意欲が低下したり、また、妄想症状などが見られたりする場合、介護、受診、服薬などを拒否することがあります。

そういったときに無理やり介護をしたり薬を飲ませたりすると、「嫌なことをされた」という記憶が残り、その後のケアがより困難になってしまいます。

どうして本人が嫌がっているのか、その背景を探りながら服薬や通院、介護などをするようにしてみましょう。

食事をしない

認知症の人が食事をとらない場合、「失認」によってそれが食べ物であると認識できなくなっていることが原因の場合があります。

本人が食べ物とみなしていないので食欲が出ず、食べようとしないわけです。

また、お箸の使い方がわからなくなる「失行」の症状が出ると、食べ方がわからないために食事ができなくなります。

あるいは、あらゆることに対して無関心になり、一日中ずっと動かないでいる「アパシー」の症状が出た場合も、食べる意欲が失われていることが多いです。

対応策としては、介護者が横に付き添い、食べ物であることを理解してもらいながら介助を行うことも手段の一つ。

「私がする動作を真似してくださいね」と言って、食べ方のお手本を見せたりするのもおすすめです。

ただ、認知症も末期になると寝たきりになり、食事をすることが難しくなるので、その場合は専門医と相談しながら対処法を考えていく必要があります。

睡眠時の症状

続いて睡眠に関わる症状を解説していきます。

睡眠障害

睡眠障害には、寝つきが悪くなる「入眠障害」と寝ている途中に目が覚めてしまう「中途覚醒」、さらに早朝に目が覚める「早朝覚醒」などがあります。

いずれも、生活リズムを整えている「体内時計」の機能が低下することで起こり、認知症の方に多くみられる症状です。

体内時計を整えるには、生活サイクルを規則正しいものにし、昼間の活動量を増やすことが大事。

日中に日の光をたくさん浴びると、体内時計を調整しやすくなります。

また、寝る前に足湯に浸かり、心身ともにリラックスしてから寝床に入ってもらうのもおすすめです。

それから薬の飲み方にも注意し、処方通りの服用時間を守るようにしましょう。

昼夜逆転などの状態が長く続くようなら、医師に相談する必要があります。

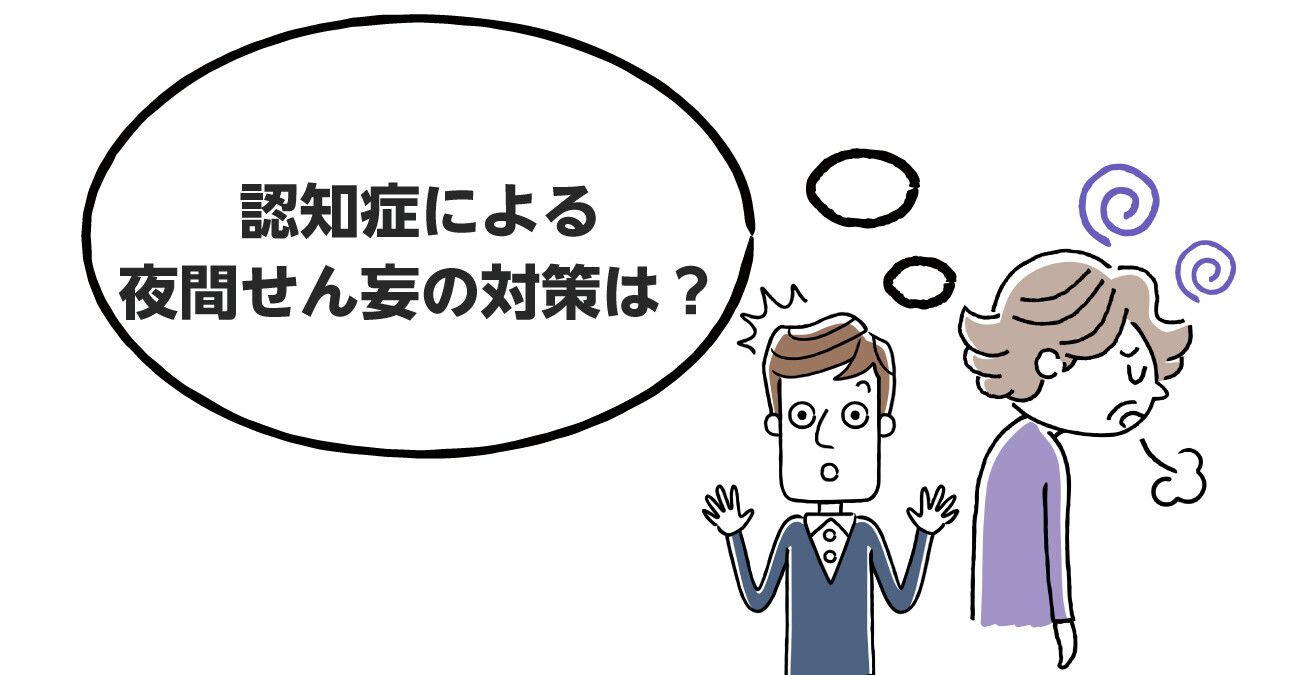

夜間せん妄

せん妄とは、意識障害が起こって混乱した状態のことです。

人によって現れる症状は異なり、時間や場所がわからなくなる場合や、心が興奮して落ち着かなくなる場合などもあります。

このせん妄状態が夕方から夜間に起こるのが「夜間せん妄」です。

興奮や幻覚などのせん妄症状がみられた場合、無理に言動や行動を押しとどめようとすると、ますます症状が悪化することもあります。

場合によっては暴力に発展することもあるので、しばらく様子を見ることが大事。危険物などは本人の周囲に置かないようにしましょう。

辺りが暗い時間帯では自分が置かれている環境を把握することが難しく、不安感や恐怖感がつのります。

部屋を明るくしたり、介護者がそばでじっくり話を聞いてあげたりして、安心させることで症状が落ち着くと言われています。

依存

続いて認知症による依存の症状を解説していきます。

お金に執着する

記憶障害によって「大切なことを忘れてしまう!」と意識しだすと、お金に対する警戒心が強くなることがあります。

財布や通帳などをしまった場所や、しまったこと自体を忘れてしまう「物盗られ妄想」につながることも。

お金に執着する場合には、本人の気持ちを否定せずに話をじっくりと聞いてあげましょう。

「財布がない!」などと言い始めた場合には、「またか」と無視したりせずに、一緒に探してあげましょう。

何度も電話をかけてくる

認知症の方は不安や恐怖感から、何度も電話をかけてくることがあります。

とくにひとり暮らしをしている高齢者は、家族に見放されると思い込んで強い孤独感に襲われやすいです。

自分の気持ちを伝えたい、家族に助けてほしい気持ちから頻繁に電話をかける場合があります。

そうした不安や孤独が原因であれば、家族から電話をかける時間を決めます。同じ時間に電話がくることにより、認知症の方は孤独感から解放され安心できます。

収集癖がある

収集癖が出る心理状態としては、さまざまな要因が考えられます。

本人が孤独を感じているために収集してしまうケースが多く、周囲の人から注目されたいという場合や、不安感を満たしたいという場合があります。

また、貴重なものだと思い込んで保管していることや、非常時に必要なものだと考えて集めていることもあります。

いずれにせよ、介護者や家族にとってはゴミのように思えても、本人にとっては「意味のあるもの」なのです。

対応策として、「捨てる」のは厳禁。

集めていたものがなくなると、「家の中に泥棒がいる!」と不安になることもあるので、よほど不衛生なものや危険なものでない限り、勝手に捨てたり片付けたりするのはやめましょう。

例えば「物がなくなるという不安感」を感じているようだったので、保管場所を物でいっぱいにしてみたところ、収集癖が治ったというケースもあります。

本人の行動を観察し、集めている理由を理解したうえで、対応を考えるようにしましょう。

その理由がたとえ不可解なものでも、否定したり注意したりしないことが大事です。

徘徊

最後に認知症による徘徊を解説していきます。

徘徊での事故もあるので、介護者が注意して対応しましょう。

帰宅願望

徘徊の原因のひとつとしても挙げられるのが、「帰宅願望」です。

帰宅願望は、今自分が置かれている状況や場所がわからないといった不安が原因になることも。認知症初期段階では、じっくりと話をすることで本人が納得する場合もあります。

ただ、認知症が進行すれば、いくら説得されても理解ができなくなってしまいます。

「では、送っていきますね」といったん一緒に外出して家に帰ってくる、「今日は遅いので泊まっていきませんか?」と提案するなど、本人が納得できるまで付き合う、というのもひとつの方法です。

徘徊をする

事故や事件などに巻き込まれる可能性がある徘徊は、家族にとって大きな不安の素。

徘徊が起きる要因としては、役割喪失により、今いる場所に安心感を抱けないことが挙げられます。

特に引っ越しなどで生活環境が大きく変わってしまうと、環境に慣れるまで強いストレスを感じがちです。

徘徊する背景にどんな気持ちがあるのかを考え、本人の気持ちをじっくりと聞いてみることも大事です。

また、慣れ親しんだ家具を置くなど、住環境の見直しをすることもおすすめ。

万が一に備えて徘徊センサーを活用したり、服や靴に連絡先・氏名がわかるように書いたりしておくのも手です。

認知症の種類ごとでよくみられる周辺症状

周辺症状は中核症状と違い、必ずしも症状が出るとは限らないです。

以下では認知症の種類ごとでよくみられる周辺症状を紹介していきます。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症でみられる周辺症状は徘徊、不潔行為、うつ、不安・焦燥、アパシー、妄想などです。

そのなかでも徘徊と妄想(とくに物盗られ妄想)は、とくにアルツハイマー型に多くみられます。

徘徊は記憶障害や見当識障害などの中核症状、それらに対する不安などで引き起こされます。

物盗られ妄想は妄想のなかでも出現率が高く、女性に多くみられる症状です。記憶障害の低下や不安感などが原因といわれています。

アルツハイマー型認知症とは?原因や症状、治療法を解説【日本認知症学会理事監修】

血管性認知症

血管性認知症では無反応、アパシー、うつなどの周辺症状がみられます。

「できること」と「わからないこと」の能力の差が広がりやすい認知症であり、そうした症状に本人は気がついていることが多いです。できないことに対するもどかしさや苛立ちなどにより、うつや興奮状態へつながりやすいです。

また、血管性認知症は朝は無反応だったが夕方からは意識がはっきりするなど、1日の生活のなかでも変化のある症状がみられます。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は無反応、幻覚、うつ、妄想といった周辺症状がみられます。

幻覚には錯視や幻聴などありますが、とくに幻視はレビー小体型認知症の約8割にみられ、そこに実際はいないのに本人にははっきりと見える症状が現れます。

例えば、「子どもが目の前を歩いている」「壁に虫がいる」などで、幻視だと理解できずに興奮したり不安になったりする場合もあります。

とくに本人の不安感が強いときは、寄り添うことが大切です。

【わかりやすく解説】レビー小体型認知症とは?アルツハイマーとの違いや原因、余命

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症では暴言・暴力、食行動・性行動異常、アパシー、不安・焦燥などの周辺症状がみられます。なかでも暴言・暴力は、前頭側頭型認知症の特徴的な症状です。

思考や感情のコントロールをする前頭葉、言葉の理解や聴覚などを司る側頭葉が萎縮をし血流が滞ることで症状を発症します。

そのため、今まで穏やかな性格だった人が怒りっぽい性格に変わったり、自尊心を傷つけられたことで暴力的になったりします。

認知症の周辺症状の治療方法

周辺症状の治療に対しては、主に薬物療法と非薬物療法の2種類があります。

ただ治療には順番があり、まずは非薬物療法に取り組んで、それで効果がでなかった場合にはじめて薬物療法を開始するのが一般的です。

非薬物療法

非薬物療法には、生活環境の改善による方法と心理療法的な方法があります。

生活環境の改善においては、認知症の人にとってストレスを感じにくい環境をつくり、睡眠などの生活リズムを整えることが大切です。

また、周辺症状の心理療法としては、懐かしい写真を見たり、音楽を流したりすることで本人の記憶を引き出しながら、心の安定化を目指す「回想法」があります。

そのほかにも、家庭内における家事などの役割を担うことで脳に刺激を与え、家族の役に立っていることを実感してもらう「作業療法」などがあります。

薬物療法

薬物療法に使われる薬は、興奮状態になる「過活動症状」を抑える薬と、抑うつや意欲低下などに陥る「低活動症状」を抑える薬に分けられます。

過活動症状に対しては、定型および非定型の「抗精神病薬」と、気持ちを安定化させるための「抗てんかん薬」などが処方されることが多いです。

抗精神病薬の定型と非定型とは、両方とも統合失調症の方などに使う薬です。

定形は鎮静作用が強く、用量が多いと副作用が出やすいのが特徴です。

一方で、非定型は定形よりも新しく、副作用が少ないとされています。

また、低活動症状に対しては、「選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)」や「セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬」などが有効になります。

認知症の方への対応のポイント

認知症の周辺症状の症状がわかったところで、続いて認知症の方への対応のポイントを解説していきます。

認知症の方の心を理解する

認知症になると、昔は問題なくできていたことができなくなりますが、こうした状況に最も悔しい思いをしているのは、ほかでもない認知症を発症した本人です。

自分の行動に不手際が目立つようになり、周囲の人から注意されたり怒られたりすると、次第に自信を喪失するようになります。

認知症の方の介護をする場合は、こうした気持ちを理解してあげることが基本です。

認知症の方が考えていること、感じていることなどに日頃から配慮しながら接することで、認知症の方に対する理解は進みます。

理解しようと努力しないまま介護をしようとすれば、お互いの意思疎通が空回りするようになり、介護がスムーズに進まなくなってしまうでしょう。

そうなると、認知症の方の心の状態も不安定になり、周辺症状がより強く出る恐れがあります。

急な環境の変化は大きなストレスに

認知症の方は環境の変化にとても敏感。

身の回りに何らかの変化があると大きなストレスを感じ、精神状態が不安定になります。

そうなると周辺症状も強く現れるようになり、介護者の負担も大きくなってしまうでしょう。

そのため、認知症の方を介護する場合は、それまでの生活環境や生活リズムをできるだけ変えないようにすることが大事です。

日課として行っていることを急に止めてしまうと、そのことも不安要素になります。

また、ある日突然に部屋の模様替えをするのも、混乱を招く要因になりかねません。

周辺症状を抑えていくためには、本人のペースに合わせ、環境変化の少ない生活を送れるよう心がけることが重要です。

症状には必ず「理由」がある

認知症の方がやろうとしていることを無理やり止めてしまうと、本人の心はますます混乱し、周辺症状がさらに悪化しかねません。

認知症の方は、一見すると不可解に思えるような行動をしていても、本人なりの理由が必ずあります。

周囲の人は行動をよく観察し、「なぜこのような行為をしているのか」を考え、本人の気持ちを少しでも理解しようとすることが大事です。

また、記憶障害によって最近の出来事の内容は忘れてしまいますが、自分が失敗したときや怒られたときの感情は残ります。

「すぐに怒る人、嫌な人」という意識を持たれてしまうと、お互いの信頼関係が築けなくなり、介護もやりにくくなってしまうでしょう。

一方、いつも親切にしてやさしく接すると、「親切な人、やさしくしてくれた人」という感情が残り、介護もしやすくなります。

「良い感情を残すようにすること」は、認知症の方に接するときの大きなポイントです。

周辺症状は「自己肯定感」と関係している

周辺症状は「自己肯定感」と大きく関連性があると言われています。

自己肯定感とは、「自分が生きているのには意味がある」「存在する価値がある」といった感覚のことです。

こうした感覚を持つことができれば、周囲から必要とされているという安心や自信につながります。

そして、この安心や自信が得られなくなると、暴言や物盗られ妄想などの周辺症状が強く現れるようになるのです。

認知症のケアにおいては「自分は大切な人間なのだ」と思ってもらうことが大事になると言えます。

そのように本人が感じられるように、介護者など周囲の人は、孤独感を与えないようにすることや何かの役割を持ってもらうなど、接し方に注意する必要があるでしょう。

周辺症状へのケアが手厚い老人ホーム

介護者にとって、認知症の周辺症状を介護することは肉体的に精神的にも大変です。

介護者の限界を迎える前に、老人ホームへの入居を検討しましょう。

グループホーム

認知症の方を対象としたグループホームは、入居者の残存機能を活かした自立支援やリハビリ、ケアをする施設です。

具体的には、1ユニット5〜9人の少人数グループで共同生活を送り、料理や掃除、洗濯などの家事分担をします。できることを自分たちですることで、自立支援に繋げます。

また、音楽療法や園芸療法などのレクリエーションも積極的に行われています。入居者の得意なことや好きなことを活かし、認知症の進行や症状を緩和します。

さらに、認知症の知識が豊富なスタッフが24時間常駐し、一人ひとりに合わせたケアを施します。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、バリアフリーなどの設備環境の整った住居型の老人ホームです。入居者の身体状況に合わせた食事や掃除などの日常生活支援、外部の介護サービスを受けられます。

軽度の認知症など、介護サービスの利用が少なければ費用を抑えることができます。また、在宅介護中に利用していた介護サービスについても、引き続き施設で利用が可能です。

内容は施設ごとで異なりますが、レクリエーションやイベントが豊富であり、認知症に効果的なイベントも多く実施しているので、認知症の方も楽しみながら充実した生活を送れます。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す介護付き有料老人ホーム

手厚い介護サービスを受けられる介護付き有料老人ホームは、重度の認知症でも入居可能です。もちろん、入居中に症状が悪化しても退去する必要はなく、終身で利用ができます。

スタッフは24時間、施設にいるため夜間の緊急時もすぐに対応するので、安心した生活を求める人におすすめです。

介護ケアだけでなく、認知症の進行予防などのレクリエーションやサークル活動も行われ、入居者同士のコミュニケーションも楽しめます。

他の施設と比べ、介護付きは施設数が比較的多いので、施設の特徴と希望する条件が一致する施設を選びやすいです。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す

他の人はこちらも質問

周辺症状って何?

周辺症状(BPSD)は、本人の行動や心理状態でおこる症状です。目的や道を忘れて歩き回る徘徊、うつ、焦燥、怒りっぽくなる、暴力行為などが見られます。アルツハイマー型認知症では周辺症状に段階があり、初期は不安・抑うつ、中期は妄想・幻覚・徘徊、末期は人格の変化・無気力・無欲です。

認知症の周辺症状はいつから?

不安や抑うつは認知症の初期の段階で多く見られます。

中期以降では妄想や幻覚、失行、徘徊など、末期は嘘をついたり反社会的な姿勢を見せたりする人格の変化、無言、無気力、無動などが見られます。

認知症の初期症状は何年?

アルツハイマー型認知症の場合、新しい物事を忘れる記憶障害などの初期症状が出てから8年〜10年かけて進行します。時間や場所がわからなくなったり、徘徊をしたりするなどの症状もみられるようになります。症状が悪化すると、今までできた行動ができなくなる、問題行動などがでて、介護を必要とする生活になります。

認知症の始まりはどんな感じ?

認知症の初期にみられる症状の多くは記憶障害です。物忘れが増えたり、記憶力が低下したりします。また簡単な計算が難しくなる症状もみられます。

この記事の

この記事の