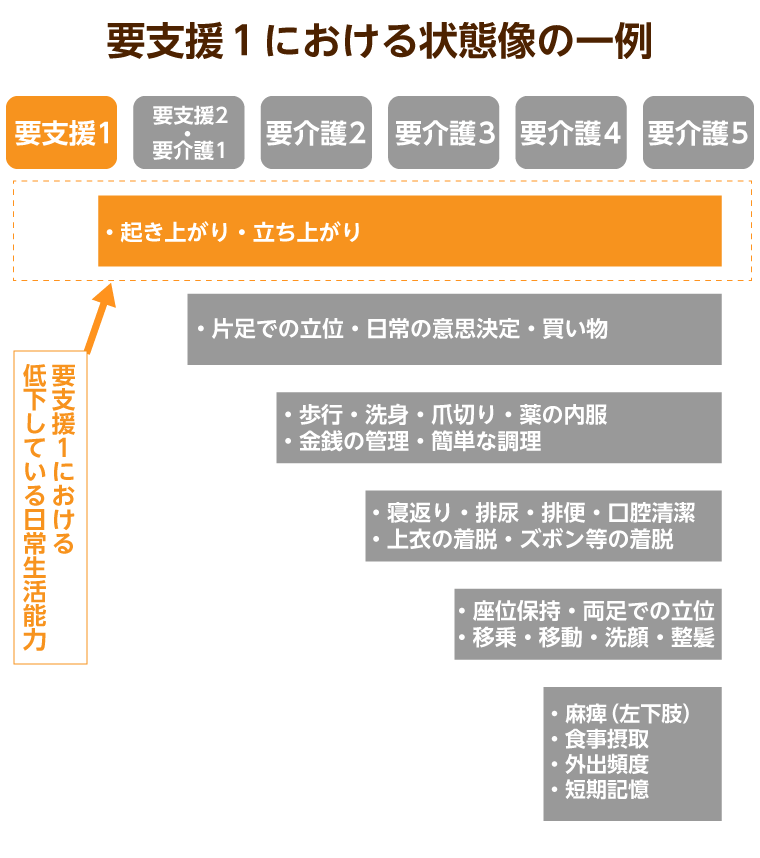

要支援1とはどんな状態?

要支援1とは、7段階ある要介護認定のなかで最も軽い状態です。

要支援1は立ち上がる動作や歩行などに部分的な支援を必要とする状態です。

ただ、日常生活を送る能力はあることから、これまでと変わらない生活を続けることは十分可能と言えるでしょう。

以下は厚生労働省が公表している要支援1の心身状態の指標です。

ほかの要介護度と比較しても、要支援1は自力でできる範囲が多いことが伺えます。

要支援1に認定されるには(認定基準)

要介護認定の段階を判断するうえでの基準として、厚生労働省は「要介護認定等基準時間」を定めています。

- 要介護認定基準時間とは

- 「介護の手間」にかかる時間を示した指標のこと。

本人の能力、介助の方法に加え、障がいや認知症の有無をもとに推計されています。

要介護度別に、以下のように基準が定められています。

| 区分 | 介護にかかる時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

または上記時間に相当すると認められる状態

1日あたり「25分以上32分未満」介護に時間を要すると判定された場合、要支援1に認定される可能性が高いでしょう。

なお、25分未満の場合は「自立(要介護状態ではない)」、32分以上の場合は「要支援2」とみなされます。

要介護認定と認知症の関係

要介護認定では、認知症の有無が判定に大きく影響します。

一般的に認知症の症状が見られる場合は、要支援ではなく要介護に認定されます。

なぜなら、要介護とは「運動機能に加えて認知機能の低下が見られる状態」を指すためです。

主治医の意見書などによって状態が不安定と判断されたときも、要介護認定が下りる可能性が高くなります。

ただし、ほぼ自力で日常生活の身の回りのことをこなせている軽度の症状の方は、要支援1〜2の認定を受ける可能性も少なくありません。

要支援1と2の違い

要支援1も要支援2も「要介護状態には至っていない」という点では同じです。

異なる点は先ほど紹介した「要介護認定基準時間」と「心身の状態」です。

要介護2の状態について、厚生労働省は以下のような具体例を挙げています。

- 立ち上がりや起き上がりに介助が必要

- 日常生活での意思決定や買い物に一部支援が必要

上記のほか、理解力の低下もみられるケースもあり、契約などの意思決定を行う際には第三者による見守りも必要となるでしょう。

要支援1で利用できる介護予防サービス

介護予防サービスとは、生活支援やリハビリなどを通して、心身機能の維持・改善を図ることを目的としたサービスです。

要支援1~2に認定された方が利用できるサービスであり、状態の悪化を防ぐことを目的としています。

以下で介護予防サービスの種類を見ていきましょう。

介護予防サービスの種類

以下は要支援1の方が利用できる介護予防サービスをまとめた表です。

- 訪問型

-

-

- 介護予防訪問入浴介護

- 介護予防訪問看護

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防居宅療養管理指導

-

- 通所型

-

-

- 介護予防通所リハビリテーション

-

- 短期入所型

-

-

- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

-

- その他

-

-

- 介護予防特定施設入居者生活介護

- 介護予防福祉用具貸与

- 特定介護予防福祉用具販売

-

このほか、地域密着型介護予防サービスとして以下の3つがあります。

- 介護予防認知症対応型通所介護

- 介護予防小規模多機能型居宅介護

- 介護予防認知症対応型共同生活介護

要支援1でレンタルできるもの(福祉用具)

複数ある介護予防サービスのなかで注目したいサービスの一つが「介護予防福祉用具貸与」です。

介護保険を利用して、以下の福祉用具をレンタルすることができます。

- 工事不要の手すり

- 歩行補助杖

- 歩行器

- 排便機能のない自動排泄処理装置

なお、車椅子や介護用ベッドのレンタルについては、要介護2以上から保険適用になるため、要支援1の段階では全額自己負担です。

転倒して要介護状態になることを予防するために、要支援1の方は福祉用具を積極的に利用すると良いでしょう。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護(デイサービス)

上記で紹介した介護予防サービスのほかに、自費で利用できるサービスに「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護(デイサービス)」があります。

この2つは2017年3月の制度改正前までは介護予防サービスに内包されていましたが、現在は地方自治体が主体となって運営する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に変更されました。

- 介護予防・日常生活支援総合事業とは

- 65歳以上の高齢者が安心して暮らせることを目的に、地域が主体となって介護予防サービスの多様化を図る事業のこと。

サービス提供者には自治体や民間企業、NPO法人などがあります。

サービス提供者によって、受けられるサービスの内容が異なる点に注意が必要です。

デイサービスの回数と費用例

参考までに要支援1の方が総合事業でデイサービスを利用した場合の例を紹介します。

週1回デイサービスを利用した場合の費用例は月1,672円です。

※大阪市「介護予防・日常生活支援総合事業」を参照

介護保険適用外ではあるものの、費用負担は大きくならない点が特徴です。

施設介護サービス

在宅介護に続いて、施設に入居して介護を受けるサービスを紹介します。

要支援1の方が利用できる施設には以下のような種類があります

- 有料老人ホーム

- ケアハウス(軽費老人ホーム)

- 養護老人ホーム

- サービス付き高齢者向け住宅

ケアハウスは自立している方を入居条件としている一般型が対象です。

また、養護老人ホームは介護の必要性にかかわらず、在宅生活が環境面・経済面で困難な方を入居対象としています。

このように、要支援1で入居できる施設であっても、個々に入居条件が異なることに注意しましょう。

なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)については、入居条件が要支援2以上と制度上定められているため、要支援1の段階では入所できません。

ページ内では要支援1の方におすすめの施設を紹介していますので、そちらも合わせて確認してみてください。

要支援1で施設に入居するのは早い?

ほかの要介護度と比べて、介護をそこまで必要としない要支援1の場合「まだ老人ホームに入居するのは早いのでは」と考える方もいるかと思います。

先にも述べたように要支援1では特養やグループホームには入居できませんが、要支援1の方でも入居できる施設は多数あります。

例えば、健康な時期にサービス付き高齢者向け住宅に入居して、軽度の要介護状態となったら外部のサービスを利用し、要介護度が重くなってきたら介護付き有料老人ホームに転居するのも一つの方法です。

将来への備えとして、早い段階から施設入居を検討することは本人にとっても、家族にとっても安心できる選択と言えるでしょう。

要支援1の一人暮らし

身体機能や認知機能に支障が少ない要支援1の方は、日常生活で家事や身の回りのことに多少手助けや見守りがあれば十分に一人暮らしを続けることは可能です。

ただし、身体機能の減退で、立ち上がりに手すりや段差解消などが必要な場合もあります。

そこで、この項目では要支援1の介護認定を受けた方が一人暮らしを続けるうえで知っておきたいポイントを解説します。

一人暮らしを続けるポイント

一人暮らしを続けるポイントとしては大きく分けて以下の3つが挙げられます。

- 本人が気をつけること

- 介護する側が気をつけること

- 介護しやすいよう環境を整えること

以下でそれぞれのポイントをみていきましょう。

本人が気をつけること

心身共に健康な状態を維持して、介護を受ける状態にならない生活を送ることが大切です。

例えば、バランスの取れた食生活を意識したり、家族や友人とのコミュニケーションを楽しんだりと、生活習慣を見直すことが介護予防につながります。

もし家事や身の回りのことで負担を感じるようになったら、遠慮せずに家族や地域の人に助けを求めたり、介護サービスを利用したりしましょう。

遠慮や我慢することがかえって介護につながるケガを招いてしまいます。そうならないためにも、できるだけ早く行動することが一人暮らしを長く続けるポイントにつながります。

介護する側が気をつけること

介護を必要とする本人が身体的に負担を感じる動作やケガのリスクが大きい家事などは本人の意向を大切にしながらサポートしましょう。

日常生活で必要な心身機能を維持するため、介護保険の通所介護サービスや生活支援サービスの利用も検討してください。

また、加齢とともに介護が必要になる可能性を考えて、介護技術を身につけたり、介護サービスや施設の情報を収集したりしておきましょう。

介護しやすいよう環境を整えること

自宅で安心して生活を続けるためにも、手すりの設置やトイレの便座の交換、滑りにくい床材への変更といった介護リフォームを検討しましょう。

介護リフォームは本人だけでなく、介護をする側の負担軽減にもつながります。

なお、介護保険を適用することでリフォーム代を一部補助してもらうことができます。

介護リフォームの補助金に関する注意点

介護リフォームで住宅改修をともなう場合、介護保険を利用して実際にかかった費用のうち最大20万円まで支給を受けられます。

ただし、介護保険の利用者負担割合によって、自己負担額は異なります。また、上限20万円を超えた場合は、超えた部分は全額自己負担となるので注意しましょう。

例えば、介護保険が1割負担の場合、介護リフォーム代20万円のうち9割の18万円までが介護保険からの給付となり、自己負担額は残りの2万円です。

仮に介護リフォーム代が25万円だった場合は、上限20万円までの自己負担額2万円と超過分5万円で、合計7万円がかかります。

一人暮らしのケアプラン例

| 性別 | 年齢 | 既往症 | 身体状況 |

|---|---|---|---|

| 女性 | 67歳 | 心臓病 | 立ち上がり、座る動作にふらつきがある |

続いて、上記の身体状況にある方(要支援1)が、一人暮らしを続ける際に利用するケアプラン例を紹介します。

| サービス内容 | 利用回数 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 通所介護 | 介護予防通所介護:1回/週 | 1,647円 |

| 通所リハ | - | - |

| ショートステイ | 一か月 | - |

| 杖レンタル | - | 100円 |

| ベッドレンタル | 一か月 | - |

| 訪問介護(身体介護) | - | - |

| 訪問介護(生活支援) | 介護予防訪問介護:2回/週 | - |

| 訪問看護 | - | - |

| 合計 | 3,675円 | |

※自己負担1割の場合

歩行時の転倒を防ぐために歩行補助杖をレンタルする、外出する機会を設け社会参加を促す等、一人暮らしを続けるための工夫がみられます。

また、歩行時の転倒を防ぐために歩行補助杖をレンタルするなど、一人暮らしを続けるための工夫がみられます。

要支援1でかかる費用例

この項目では要支援1にかかる費用の目安を紹介します。

在宅介護と施設介護の比較も行なっていますので、参考にしてみてください。

要支援1の区分支給限度額(保険給付)

介護保険サービスの利用料は介護度別に支給限度額が定められています。限度額内であれば、所得に応じて1~3割の自己負担額でサービスを利用できます。

要支援1の場合、支給限度額の上限は「1ヵ月あたり5万320円」です。

例えば、負担割合が1割の場合では1ヵ月の上限金額は5,032円。この上限を超えた場合は全額自己負担(10割負担)となるため、注意しましょう。

在宅介護・施設入居のサービス例を比較

要支援1と認定された場合の、在宅介護と施設介護における費用例を表で比較してみましょう。

| 区分 | 在宅介護 | 介護付き 有料老人ホーム |

住宅型有料 老人ホーム ・サ高住 |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 年金 | 収入 | 25万円 | |||

| 月額利用料 ※家賃・管理費等 |

支出 | 0円 | 10万6,000円 | 7万円 | |

| 生活費 ※食費・水道光熱費等 |

20万4,865円 | 10万5,000円 | 7万5,000円 | ||

| 介護サービス費 ※自己負担1割 |

2,118円 | 5,430円 | 1,160円 | ||

| その他 ※妻の生活費等 |

0円 | 9万円 | |||

| 支出合計 | 20万6,983円 | 30万6,430円 | 23万6,160円 | ||

| 収支 | 4万3,017円 | ▲5万6,370円 | 1万3,840円 | ||

老人ホームの費用については以下の記事で詳しく解説しています。

ケアプランと費用例

続いて、ケアプランの例から在宅介護と施設介護を比較してみましょう。

先ほど紹介した要支援1のFさんのケースをもとに家族構成を変えながらみていきましょう。

要支援1で在宅介護の場合

Fさんがご主人と2人で暮らしている場合のケアプランと月額費用です。

| サービス内容 | 利用回数 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 通所介護 | 介護予防通所介護:1回/週 | 1,647円 |

| 通所リハ | - | - |

| ショートステイ | - | - |

| 杖レンタル | 一か月 | 100円 |

| ベッドレンタル | 一か月 | - |

| 車いすレンタル | 一か月 | - |

| 訪問介護(身体介護) | 介護予防訪問リハビリ:2回/週 | 2,464円 |

| 訪問介護(生活支援) | - | - |

| 訪問介護 | - | - |

| 合計 | 4,211円 | |

※自己負担1割の場合

要支援1で施設入居の場合

Fさんが有料老人ホームに入居している場合のケアプランと月額費用です。

| サービス内容 | 利用回数 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 通所介護 | - | - |

| 通所リハ | - | - |

| ショートステイ | - | - |

| 杖レンタル | 一か月 | 100円 |

| ベッドレンタル | 一か月 | - |

| 車いすレンタル | 一か月 | - |

| 訪問介護(身体介護) | 介護予防訪問リハビリ:2回/週 | 2,464円 |

| 訪問介護(生活支援) | - | - |

| 訪問介護 | - | - |

| 合計 | 2,464円 | |

※自己負担1割の場合

次の項目では要支援1の方が安心して入居できる、おすすめの老人ホームを紹介します。

入居する目的やお体の状態に合わせて施設の特徴を解説していますので、参考にしてみてください。

要支援1の方が入居できる介護施設

自宅と変わらない生活を送ることができる「サ高住」

「サ高住」と呼ばれるサービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー設計で高齢者が安心して暮らせる住環境が整っています。

老人ホームと比べて自由度が高く、外出や外泊も施設への届出は不要です。

施設側は安否確認や見守りサービス、生活相談サービスを提供しています。

また、食事は居室のキッチンで自分で調理するほか、食事提供サービスを利用できます。

なお、施設による介護サービスの提供はありません。したがって、生活支援や通所介護など介護保険サービスを利用したい場合は、利用者が外部の介護事業所と契約する必要があります。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探す入居者同士のイベントやレクを楽しむことができる「住宅型」

住宅型有料老人ホームは、入居者同士のコミュニケーションが活発であることが特色です。

施設主催のイベントやレクリエーションが多いため、充実したシニアライフを送れます。

食事は入居者の健康状態に合わせて用意されるので、治療食や介護食にも対応している施設が多く見られます。

住宅型の場合、生活援助や安否確認、緊急時の対応などのサービスを受けられます。ただし、サ高住と同じく介護サービスは提供していません。

介護が必要になった場合は、在宅介護と同じように、外部サービスと契約して居宅介護サービスを利用する必要があります。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す

他の人はこちらも質問

要介護認定の流れは?

要介護認定を受ける際は、以下の通りです。

- 自治体の窓口に申請

- 訪問調査

- 一次判定

- 二次判定

- 認定結果の通知

最初にお住まいの市区町村の窓口に申請をします。申請は本人もしくは家族が行います。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代理で申請しても問題ありません。

申請後は、実際にどのような心身状態であるのかを調べる「訪問調査」が行われます。

同時に、市区町村からの依頼で、申請者のかかりつけ医が主治医意見書を作成。かかりつけ医がいない場合は、市区町村から紹介される医師の元で、申請者は改めて心身の診断を受けます。

認定を行うために必要な情報が集められたら、まずコンピュータによる一次判定が実施されます。

それから介護認定審査会による二次判定が行われ、最終的な認定内容が決定。その後、本人に通知が届きます。

一般的に要介護認定の申請から結果通知までにかかる日数は30日程度です。

また各自治体が作成する「基本チェックリスト」により「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された場合、総合事業の各種サービスを受けることができます。

要支援1って何?

要支援1は、食事・排泄・入浴などの日常生活は自分でできますが、立ち上がりや起き上がり、歩行など部分的に支援が必要な状態のことです。

要支援・要介護認定で最も軽度で、厚生労働省が定めた介護にかかる時間は、要支援1で25分以上32分未満です。また要支援1は、介護予防サービスの利用ができます。

要支援1のデイサービスは月に何回?

要支援1でデイサービスの利用は週1〜2回ほどで、月1,672円(1割負担)かかります。デイサービスの利用回数に制限はありませんが、利用限度額内であれば負担額を抑えられます。

ヘルパーは1時間いくら?

ヘルパーは身体介護の場合、1時間567円(1単位10円・1割負担)です。週2回利用した場合は、月4,536円(1割負担)となります。要支援1は週2回までの利用が可能です

要支援1と要支援2はどっちが重い?

要支援1より要支援2の方が重たい状態です。要支援2は、家事や買い物などの日常生活、立ち上がりや歩くときに支えが必要な場合があり、介護にかかる必要な時間は32分50分未満です。

この記事の

この記事の