認知症サポーターとは

認知症サポーターとは、認知症に関する知識と理解を持ち、認知症の本人と家族が必要としている支援を、できる範囲で行う人たちのことです。

私たちの多くは普段、「大切な家族が行方不明になる」などとは思わずに生活しているもの。

しかし、認知症の方とともに生活する家族は、それがいつ現実になるとも限らない不安の中で暮らしています。

認知症が原因で徘徊が始まると、家族だけで見守りを続けることは難しくなります。

以前と比べて地域との交流が少なくなっている現代では、認知症の方の見守りを近所で一丸となって行うことは現実的ではないでしょう。

だからといって、地域包括支援センターや自治体がフォローしきれない部分が出てくるのも事実。

そんなとき、力になってくれるのが認知症サポーターです。

認知症サポーターになるために特別なスキルは必要なく、養成講座を受けるだけで誰でもなることができます。

ただし、特別なスキルがいらなくても、認知症に関して興味を持ち、積極的に関わろうという意識は必要です。

すでに多くの認知症サポーターが、認知症の方とその家族を支える活動に取り組んでいます。

認知症サポーターの目的とメリット

高齢になると、誰でも認知症になる可能性があります。そのため、ひとりでも多くの方に認知症を正しく理解してもらい、やさしい地域づくりに貢献してもらうことが認知症サポーターを養成する目的です。

認知症サポーターになるメリットは、家族が認知症に対して適切に対処できるようになることや、認知症サポーター同士のつながりが広がることです。それによって、万が一のときに助けてもらえたり、相談を聞いてもらえたりすることができるのです。

認知症サポーター誕生の背景

2015年、厚生労働省は認知症施策推進総合戦略、通称「新オレンジプラン」を発表しました。そこで「認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進」が掲げられ、同時に「認知症を知り地域をつくるキャンペーン」がスタートしました。

その一環として始まったのが、認知症サポーターの養成です。政府は2020年までに1,200万人以上の認知症サポーターの養成を目指しており、2021年12月31日の時点で1300万人を超える数の認知症サポーターが育成されています。

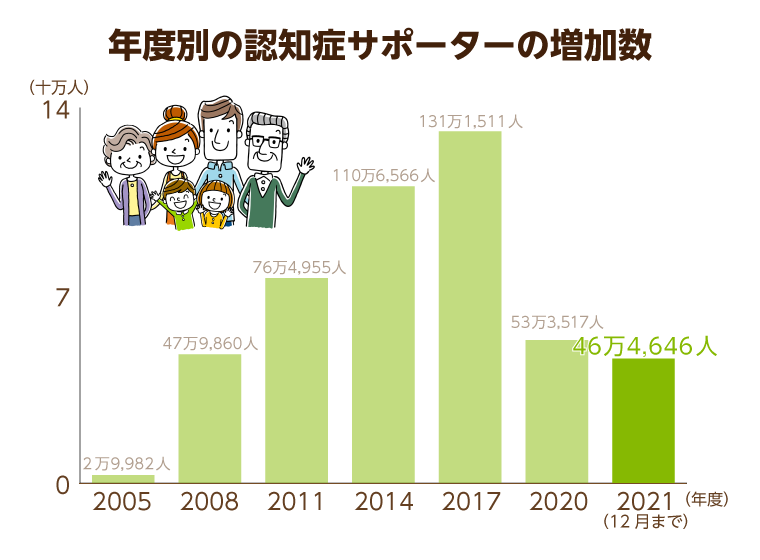

サポーターの数や性別、年代

2005年から厚生労働省がスタートした認知症サポーター制度は、初年度は3万人程度から人数が右肩上がりに伸び、2021年12月31日の時点で約1300万人がサポーターとして活動しています。

認知症サポーターを養成する講座も開始初年度は320回程度でしたが、いまや全国の自治体や学校などで毎年4万回以上も開催されています。

社会貢献の一環として認知症サポーターの養成に力を入れている企業も多く、なかには社員研修に組み込んでいるところもあります。

ちなみに、サポーターの数を、男女別で比べると、女性6:男性4で女性のほうがわずかに多いようです。

家庭内で介護を担うのは女性のほうが多いという現実が反映されているのかもしれません。

さらに、年齢別でみると10代以下が最も多いのが特徴的です。

この理由は、養成講座の受講を行事のひとつとして取り入れている学校が多いという点にあります。

若くして認知症の知識を身につけた人の存在は、高齢化が進むこれからの社会にとって大きな財産となるはずです。

認知症サポーターになるには

認知症サポーターは、「認知症サポーター養成講座」を受講するだけで誰でもなることができます。受講資格はなく、特別なスキルも必要ありません。

試験もないので、養成講座の受講が修了した時点で認知症サポーターを名乗ることができます。認知症サポーターになると、その証としてオレンジリングを受け取れます。

養成講座の受講は各自治体の担当窓口で受け付けているので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

認知症サポーター養成講座とは

認知症サポーター養成講座は、受講時間90分で専用のテキストを使って行われます。

内容は難しいものではなく、「認知症とは何か」というテーマからはじまり、認知症によって現れる中核症状やBPSD(周辺症状)主な症状について勉強します。

認知症と言えば徘徊や物忘ればかりが注目されますが、それ以外のさまざまな症状についても幅広く学ぶことになります。そのほか、認知症の予防方法や治療法、認知症の方との接し方や介護者の気持ちなどについても学習します。

養成講座の内容

先に触れたとおり、認知症サポーターになるための条件は「認知症サポーター養成講座」を受講するだけです。

そのほかに必要なことはなく、もちろんテストなどもありません。

認知症サポーター養成講座の受講受付は各自治体の担当窓口。

講座の開催は各自治体・町会・自治会などの団体と、キャラバン・メイトと呼ばれる人との協働で行われます。

キャラバン・メイトとは養成講座を企画・開催し、講師役を務める人のこと。

キャラバンメイトになるには、全国キャラバン・メイト連絡協議会が主催するキャラバン・メイト養成研修を受講し、登録してもらう必要があります。

認知症サポーター養成講座を個人で受講する場合は、開催日などを確認して申し込むだけです。

開催情報は各自治体の広報紙などに掲載されているので、気になる方はチェックしてみましょう。

また、公的機関や学校、企業など、概ね10名以上の参加が見込まれるのであれば、個別の講座対応も可能です。

無料で受講することができる

90分の講座は無料で受講でき、専用のテキストを使って行われます。

カリキュラム内容は、「認知症とは何か」という話から始まり、認知症を発症すると現れる中核症状やBPSDについても触れます。

| 基本となる内容 | 標準時間 |

|---|---|

| ●認知症サポーター100万人キャラバンとは | 15分 |

| ●認知症を理解する(1) 1.症状とはどういうものか 2.認知症の症状 3.中核症状 症状1:記憶障害 症状2:見当識障害 症状3:理解・判断力の障害 症状4:実行機能障害 症状5:感情表現の変化 4.周辺症状とその支援

|

30分 |

| ●認知症を理解する(2) 5.認知症の診断・治療

7.認知症の人と接するときの心構え 8.認知症介護をしている人の気持ちを理解する |

30分 |

| ●認知症サポーターとは ●認知症サポーターのできること |

15分 |

物忘れや妄想、徘徊などの代表的な症状はもちろん、認知症のタイプによっても現れる症状が違うことなど、認知症の基本を知るのが講座の内容です。

続いて、認知症の診断方法や治療法、予防法について、さらに認知症の方に接するときの心構えや、介護者の気持ちについて学びます。

最後に「認知症サポーターの役割」「認知症サポーターの活動内容」などの項目について学び、一連の講座は終了です。

養成講座の受講を修了した人には、その知識を証明する証として「オレンジリング」と呼ばれるリストバンドが贈られます。

なお、認知症サポーターの方を対象に、フォローアップ研修を実施している自治体もあります。

フォローアップ研修では、グループワークなどを通じて、より地域の実情に即したサポートの可能性を検討していきます。

介護施設でのボランティアや、認知症啓蒙イベントのお手伝いなど、認知症の方々のためにより具体的な活動に取り組みたい方は受講すると良いでしょう。

フォローアップ研修の開催は、各自治体の窓口に問い合わせてみてください。

受講場所と費用

認知症サポーター養成講座は各自治体や慈善団体、協賛企業、そして講座で講師を務める「キャラバン・メイト」が協働して開催します。

不定期で開催されていることが多いため、参加を希望される方はお住まいの自治体の担当窓口に次回開催の詳細を問い合わせてみましょう。

また、基本的にはボランティアで運営されているため、受講料はかかりません。教材費や交通費、遠方から参加する場合の宿泊費などは個人負担ですが、その他の費用は原則的に主催者である自治体や団体が負担します。

認知症サポーターに期待される役割と活動

特別な活動などをする必要はない

「認知症の方の支援には興味があるけど、サポーターとなった後は大変そう・・・」

そう思って養成講座の受講をためらう人がいるかもしれません。

認知症サポーターは認知症の方が安心して暮らせる街づくり、地域全体でサポートする体制づくりを進めるうえで重要な存在。

認知症への理解や知識を生かして、認知症の方や家族を温かく見守り、支援する役割が期待されています。

認知症サポーターになったことで、なにか特別なことをしなくてはいけないわけではありません。

認知症の方に対する良き理解者となり、周りに認知症で悩んでいる人がいれば、できる範囲でサポートするだけで十分です。

認知症の方を介護していて、周囲に相談できずつらい思いをしている人は少なくありません。

そんな中、ひとりでも多く認知症のことを理解してくれれば大きな励みになるはずです。

対応できる理解と知識を身につけておくことが大切

また、今は医療や介護などを病院や介護施設だけにゆだねるのではなく、自宅復帰を積極的に進め、在宅でケアをする「地域包括ケアシステム」が動き出しています。

その結果、必要に応じて各自で病院やデイサービスなどを利用しつつ、その地域で生活していく人が以前より増えています。

当然、それは認知症の方も例外ではなく、これからは認知症の方と街で出会うことも増えてくるでしょう。

認知症の影響で困っている人や家族を見て、「お困りですか?」と声をかけるだけでも、大きな救いになります。

路上で困っている高齢者を見つけたときや、スーパーの中でウロウロしている人を見かけたときなど、認知症に対する理解と知識があればすぐに気づいて対応できるはず。

もしものときに備え、認知症に対する正しい知識を習得しておくことは、これからの人生においても役に立つでしょう。

また、2025年には、認知症の有病者数が700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占めると言われています。

自分や家族が認知症となり、いつ介護が必要となる状態になってもおかしくないのです。

認知症は決して他人事ではなく、私たち一人ひとりの問題。

認知症サポーターが増えることで、地域全体に偏見のない、認知症への正しい理解が広がるでしょう。

他の人はこちらも質問

認知症サポーターには誰でもなれる?

認知症サポーターは、90分間の「認知症サポーター養成講座」を受講すれば、誰でもなれます。養成講座に受験資格や特別なスキルは必要ないです。講座を修了すれば、認知症サポーターの証であるオレンジリングが授与されます。

認知症サポーターは何歳から?

認知症サポーターの受講資格に年齢制限はありません認知症サポーター養成講座を受講して修了すると、誰でも証明になるオレンジバッジを受け取れます。

認知症サポーターは何人?

認知症サポーターの数は約1,364万人です。(2021年12月時点)比率では男性が約4割、女性が約6割となります。

認知症サポーターはなぜオレンジ?

オレンジ色を使った理由は、ヨーロッパから世界的に有名となった夕日の柿色から作られた赤絵陶器にあります。赤絵陶器のように、認知症サポーターのオレンジリングも日本から世界へ羽ばたくという願いが込められています。

この記事の

この記事の