認知症による徘徊とは

徘徊とは、認知症の中核症状の影響で現れる周辺症状(BPSD)のひとつです。

認知症になると必ず現れるわけではありませんが、昼夜問わず表れる症状のため介護者の負担は大きいでしょう。

徘徊が起きると、命の危険をともなった行動を起こすことがあります。以下は、実際に起きている行動の例です。

- 自宅でくつろいでいると「家に帰る」と言い出して外出する

- 買い物などに出て自宅に帰れなくなる

- 自室やトイレの場所がわからなくなり、いつまでも歩き続ける

- 電車が通過している踏切内に侵入したり、車道に飛び出したりする

- 仕事をしていると思い込んで出勤しようとする

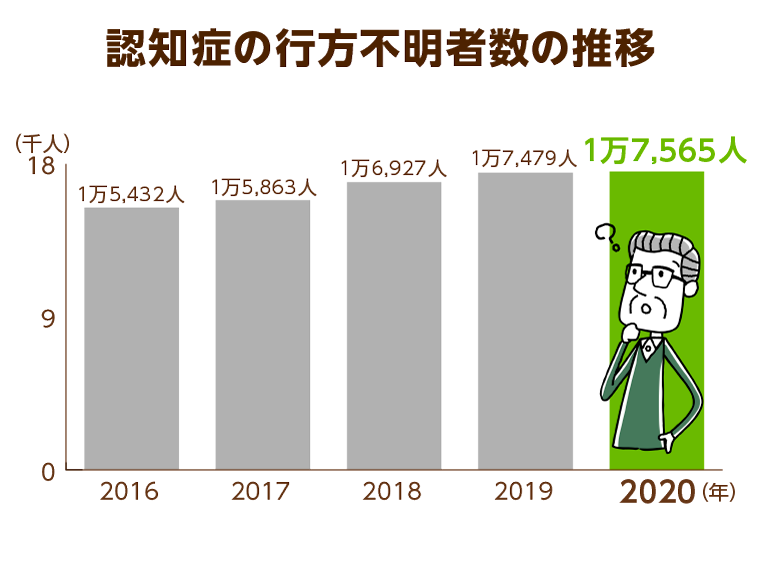

徘徊による行方不明者数

警察庁が発表した「令和2年における行方不明者の状況」によると、認知症が原因で行方不明になった数は17,500人程度で、行方不明者数全体の約22%を占めています。

毎年15,000人近くが認知症によって行方不明になっていますが、平成28年ごろから増加傾向にあります。

ただ、これらのデータは行方不明の届出があったのみになるため、届出のない数を含むと、その数はもっと多くなると予想されています。

徘徊による行方不明の発見率(生存率)

桜美林大学が行った調査によれば、徘徊による行方不明者の生存率は、当日で約60%、3〜4日だと20%、5日以降では0%となっています。

なお、死亡者のほとんどが日常的に暮らす生活圏内で発見されており、死因は凍死や溺死が多いです。データからわかるように、時間が経てば経つほど生存率は下がります。

認知症の方が行方不明になったときは、当日に見つけることが重要ということを覚えておきましょう。

出典:「認知症高齢者の徘徊・行方不明・死亡に関する研究」(桜美林大学老年学総合研究所 鈴木隆雄)

徘徊には目的がある

認知症による徘徊は理由もなく行っているわけではありません。

私たちが外出するのと同じように、本人にとっては外出してしまう理由があっての行動しています。

例えば、引っ越しを機に徘徊が始まったのであれば、以前に住んでいた家へ帰ろうとしている可能性があります。

ただし、いくら歩いても目的地に着かないので、そのうち何のために歩いているのかを忘れ、ただひたすら歩き続けているという状態になります。

そうなると、驚くほど遠くまで行ってしまったり、行方不明になってしまうケースもあります。

また、電車が通過している踏切内に侵入したり、車道に飛び出したりして事故に遭う危険も出てきます。

しっかりとした足取りで歩いていることもある

徘徊というと、ふらふらとおぼつかない足取りで歩いているイメージがあるかもしれませんが、普通の足取りで歩く方もいたり、電車やバス、自動車、自転車に乗る方もいます。

そのため、もし近所の人が徘徊しているところを見かけたとしても、周りの人からするといつも通りに見えるため、徘徊だと気付かれないことがあります。

大切な家族を守るためにも正しい知識を身につけ、適切に対応するようにしましょう。

認知症による徘徊のリスク

認知症になると判断力が低下するため、徘徊して事故にあったり、怪我をしたりする危険性があります。

また、外出先から帰れなくなって歩き回っていると、衰弱して生命の危機に陥ることもあります。

特に、夏場の徘徊では脱水症状や熱中症の危険性があります。冬場であれば低体温症に気をつけなければなりません。

転倒をして骨折するようなことがあると、高齢者の場合はそのまま寝たきりになってしまうケースもありますので注意が必要です。

認知症による徘徊への対策

徘徊をすることによって発生するリスクを予防するために、対策方法を以下にまとめました。ぜひ参考にしてください。

薬を服用する

徘徊への対策として、抗精神病薬が使われる場合があります。薬の服用により、睡眠のパターンが整って、徘徊の症状が改善することなどがあります。

ただし、認知症の徘徊は、さまざまな原因があるため、医師に相談することが大切です。原因によっては、薬を使用しない治療を行う場合があります。

薬の服用は様子をみながら、少量から始めましょう。薬のなかには副作用を引き起こすことがあるので、様子をみながら進める必要があります。

薬を服用する際は、介護者も本人の容態を注意してみるようにしましょう。

近所の人や地域(自治体)と連携する

徘徊が危険だからといって、家のなかに閉じ込めておき、介護者がずっと監視をするというのはさまざまな問題があります。

また、いくら介護者が気をつけていても、隙を見て外に出てしまうことも考えられます。

そんなときに頼りになるのが、「第三者」の存在です。

お住まいの地域の民生委員や自治会の役員、近所の方々には、あらかじめ徘徊の症状がある家族がいることを伝えておきましょう。そうすると、万が一の際にもすぐに見つかる可能性が高くなります。

また、本人が立ち寄りそうなお店や駅、交番などにも同様のことを伝えておくと声をかけてもらいやすくなります。

その際、身長や髪型などの身体的な特徴をあわせて伝えておきましょう。

見守りネットワークサービスがある地域もある

自治体によっては、徘徊者の見守りネットワークサービスをスタートさせているところもあります。

このサービスに登録しておくと、徘徊者の情報を介護保険事業者や医療機関、公的機関、地域の商店会などに共有することができ、早期発見のために力を貸してもらえます。

徘徊者を家族だけで探すのには限界があります。近所の方など周りの人に協力をお願いすることはとても大切です。

玄関に工夫する

家族が忙しい時間帯や睡眠中の深夜などは、本人がひとりで玄関から出ていけないように工夫が必要です。

具体的には以下のような方法があります。

- 玄関の鍵を新しいものに変えておく

- 本人の手が届かないところに鍵をつける

- ドアの前に大きな荷物などを置いておく

- ドアの開閉がわかるセンサーを取り付ける

なお、窓から出てしまうことも考えられるので、窓の鍵にも工夫しましょう。対策をしても外出を完全に防げるわけではありませんが、一定の効果を期待できます。

服や持ち物に名札をつけておく

万が一のときに備えて、衣類や靴、持ち物などには名前と連絡先を書いたカードをつけておきましょう。

そうすると、たとえ自分で名前や住所が言えなくなっても、保護した方から連絡をもらえる可能性が高くなります。

カードは目立たないように襟の裏や服の内側、靴の中などにつけます。いつも持ち歩くバッグなどがある場合は内側のポケットなどに入れておくのも良いでしょう。

自尊心が傷つかないように、本人にはわからないように工夫をすることが大切です。

デイサービスなどを活用する

徘徊の症状を無理に抑えようとすると、認知症の方にストレスがたまります。

適度に外出するのは心身に良い影響を与えるので、安全に通える場所を見つけて定期的に外出するように促しましょう。

安全に外出する機会が増えると地理に関する感覚を保ち、自宅へも迷わず帰れるようになります。外出先としては地域の憩いの場や認知症患者のための集い、デイサービスなどがおすすめです。

デイサービスであれば、認知症のプロが対応してくれるので安心して任せることができます。

趣味や仕事などの生きがいを見つける

徘徊をする理由に、「居場所がない」「必要とされていない」という孤独感や不安感があります。そのため、没頭できる趣味や仕事があることはとても効果的です。

認知症の記憶障害では短期記憶は忘れてしまいますが、長期記憶は忘れずに保存されています。長年取り組んできた趣味や仕事があれば、すぐに勘を取り戻して没頭できるようになるでしょう。

また、認知症の方を対象に仕事を紹介している団体もあるので、相談してみるのもひとつの手段です。

生活習慣を整える

体調が悪くなったり、夜眠れないようなことが続いたりすると、徘徊の症状が出ることがあります。そのため、食事時間や起床・就寝時間を毎日規則正しく保ち、体調や生活のリズムを整えることが大切です。

きっちり時間通りに行動する必要はありませんが、朝起きて太陽の光を浴び、昼間は散歩などで身体を動かし、夜は静かに過ごすと良いでしょう。

無理なく生活習慣を整えることで、夜はぐっすりと眠れるようになります。

日中に適度な運動をする

日中に適度な運動をすることも効果的です。無理は禁物ですが、軽めの散歩やストレッチ、ラジオ体操であれば、楽に取り組めるでしょう。

身体に刺激を与えることでほどよく疲れ、夜はぐっすり眠れるため、徘徊の症状が収まります。また、庭の手入れや日曜大工、掃除や洗濯物の取り込みなど、目的を持ったうえで体を動かせると、なお効果的です。

誰かの役に立つことや必要とされていることが、認知症による不安を解消し、精神的な安定をもたらします。

認知症による徘徊の対策グッズ

徘徊は日中だけでなく、深夜にも起こる可能性があるため、介護者が24時間見守ることは困難です。

そのため、徘徊対策グッズを使うことが大切です。

GPSを用いる

一度徘徊の症状が出ると、症状自体を完全に消すことはできません。

そのため、徘徊が起きたときのリスクを軽減する対策を講じるのが現実的です。

そこで注目されているのがGPS機能の活用です。

GPSというのはGlobal Positioning Systemの略で、人工衛星を利用して場所を特定する技術のことです。

最近のスマートフォンには必ずGPS機能が搭載されており、これによって所有者が現在いる場所を特定することができます。

GPSの機能が注目されている

このGPS機能が現在、行方不明になった認知症の方を見つけるために利用され始めています。

GPS機能を活用するには、本人が必ずGPS機器を身につけていなくてはなりません。

最近は高齢者向けに首からぶらさげるスマートフォンやキーホルダー型のGPS機器も用意されているので、本人の希望にあわせて用意するのが良いでしょう。

自治体によっては無料で貸し出しているところもあるので、地域包括支援センターなどで相談してみてくださいね。

ワイヤレスチャイム

ワイヤレスチャイムは、赤外線で人の動きを感知して、離れた場所にいる家族や介護者に光と音で知らせます。配線不要で取り付けられるため、誰でも簡単に設置できます。

種類によっては、送信機と受信機を好きに組み合わせられ、増設も可能です。

ただし、ワイヤレスなので、突然電波が途切れることもあり、注意が必要です。

鍵を付け替える

徘徊防止グッズの中で一番取り入れやすいものが鍵の取り替えです。

万が一の事故を防ぐためのひとつの手段として、手の届かない場所にもうひとつ鍵を付けたり、南京錠タイプの鍵を追加したり、内側でも鍵が必要なタイプや、ダイヤル式(暗証番号)の鍵にも変更が可能です。

ご家族が出入りするときに面倒でない方法や使いやすいものを探してみましょう。

服に名札をつける

認知症の方がよく着る服や靴の内側などに、名前と連絡先を記したカードをつけておくのも対策のひとつです。自分で氏名や住所を伝えられない状態で、徘徊の途中で保護されても、ご家族に連絡が来て、しっかりと家まで送り届けてもらえます。

認知症の方の持ち物の目立たないところに縫いつけても良いですし、全部に縫い付けが難しければ、貼りつけるタイプのものでも良いでしょう。

家族が徘徊をしたときの対応

実際に家族が徘徊をし、行方不明になってしまった場合にどのように対応すれば良いのか解説していきます。

行方不明の発見場所

認知症による徘徊で訪れる場所は個人によってさまざまですが、日頃から散歩する公園や友達の家、生まれ育った場所など、認知症の方にとってなじみの場所が多いです

なかには、自宅の周辺や自宅の押入れの中や物置場にいるケースもあります。

家族だけで探すのではなく、警察に連絡することが大切です。発見が遅くなれば、生存率も下がってしまうため、早めに通報をして対応してもらいましょう。

徘徊の範囲

徘徊の範囲として、70%近くの人が徒歩で移動をしています。ただし、なかには電車で移動することもあるため、必ず徒歩圏内にいるとは言い切れません。

とはいえ、徘徊のほとんどが目的があるので、本人にとってなじみのある場所で見つかる可能性が高いです。

しかし、探している間に本人は遠くに移動するかもしれません。そのため、早めに警察に連絡した方が、捜索範囲は少なく済む場合があります。

出典:「認知症高齢者の徘徊・行方不明・死亡に関する研究」(桜美林大学老年学総合研究所 鈴木隆雄)

家族が行方不明になった時の探し方

徘徊対策グッズを使ったり、近所の人に協力をお願いしていても、徘徊によって行方不明になってしまうこともあります。

もしもの時に備えて、どのように対応するかを考えておくことが大切です。

警察に捜索届けを出す

もし行方不明になるようなことがあれば、迷わずに警察署に捜索願を出しましょう。届け出を出すときには、不明者の写真や情報も一緒に提出します。

また、行方不明になった際に捜索願を出すことはわかっていても、「他人に迷惑をかけてしまう」「身内のことで騒ぎにするのが恥ずかしい」という意識から、なかなか提出まで踏み込めないご家族もいます。

自分たちでなんとかしようと思っているうちにどんどん時間が経ち、本人はその分、遠くへ行ってしまいます。

そうなってから捜索願を出しても、いくら警察とはいえ、探し出すのは困難です。なるべく早めに警察に連絡をしましょう。

地域包括支援センターに相談する

捜索願を出したあとは、地域包括支援センターに相談します。自治体によっては「認知症の見守り・SOSネットワーク」を活用し、認知症の方が行方不明になったときに素早く捜しはじめられる体制を整えているところもあります。

行政や警察署、地域住民らが連携しているネットワークなので、早期発見の助けになるでしょう。

ただし、このネットワークは自治体によって取り組み方が違います。事前に登録が必要となる場合もあるので、あらかじめ自治体や地域包括支援センターに問いあわせておくことをおすすめします。

認知症の対応が手厚い施設

徘徊の症状が頻繁に現れるようなら、認知症はかなり進行していると考えるべきでしょう。

そうなると、家族の在宅介護は困難になる場合もあります。

介護者の負担が限界を迎える前に、介護施設への入居を検討しましょう。

本人にとっても、24時間体制で見守ってくれる施設であれば自宅よりも安全に過ごすことができます。

グループホーム

認知症に特化した施設であるグループホームでは、他の入居者と一緒に家事分担をしながら共同生活を送ります。

自分たちで家事をすることで脳に刺激が与えられ、認知症の進行を遅らせたり症状を緩やかにしたりする効果が期待できます。

共同生活は少人数制で、他の入居者とコミュニケーションを取りやすいので、会話も楽しめます。

また、働くスタッフは認知症の対応のスペシャリストであり、物忘れや徘徊などの対応だけでなく、心のケアもしっかり対応してくれます。

その他に、認知症に効果のある機能訓練やイベントなども実施されます。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す住宅型有料老人ホーム

介護サービスの利用頻度が少ない場合は、住宅型有料老人ホームがおすすめです。住宅型は、自分が必要とする外部の介護サービスを利用でき、好きに組み合わせることも可能です。

さらに、自宅介護で利用していたサービスも施設で継続して使うことができます。そのため、有料老人ホームのひとつでもある介護付きよりも費用を抑えられます。

住宅型の生活は、レクリエーションやイベントが盛んに行われ、入居者が楽しく過ごせるような催しが充実しています。

自分の好きなこともできる場合があり、ストレス軽減にもつながります。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す介護付き有料老人ホーム

充実した介護サービスを受けたいのであれば、介護付き有料老人ホームがぴったりです。

介護付きは介護職員が24時間常駐しているため、深夜に徘徊の症状が表れてしまう方でも安心です。

また、日中には看護職員が常駐する施設もあり、持病のある方はしっかりと看護ケアも受けられるでしょう。

費用については、要介護度に応じて定額になるため、どれだけ介護サービスを利用しても料金は一定です。介護サービスの利用頻度が多い方であれば、費用を抑えることができ、家族への負担を減らすことができます。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す

認知症による徘徊が起きる原因

認知症による徘徊の対応方法や対策方法がわかったところで、続いて徘徊が起きる原因について解説していきます。

記憶障害

記憶障害とは、物事の記憶するための能力が低下してしまっている状態を指します。

加齢による単なる物忘れと違って、経験した出来事そのものを忘れてしまうのが「記憶障害」です。

わかりやすい例を挙げると、夕食のメニューが思い出せないのは単なるもの忘れですが、夕食を食べたこと自体を忘れて記憶からすっぽり抜け落ちるのが記憶障害です。

初期の段階では新しい出来事ほど覚えられず、古い記憶ほど覚えているという特徴があります。

徘徊の症状としては、財布を置いた場所を忘れて探し回り、そのうちに「財布を探す」という目的を忘れて歩き回ることなどが挙げられます。

見当識障害

見当識とは、今がいつで、ここがどこで、自分はどのような立場にあるのかを把握することを言います。

この機能が低下する認知症の中核症状を「見当識障害」と言います。

症状が進むと、目の前にいる家族のことが誰だかわからなくなることもあります。

そのため、自宅にいても居心地が悪く、今いる場所がどこだかわからないので「自宅に」帰ろうとして徘徊を始めるのです。

また、慣れている場所に出かけても突然帰り道がわからなくなり、そのまま迷って徘徊に至るケースもあるようです。

判断力障害

認知症によって物事を理解したり決めたりする判断力が低下することがあり、これを「判断力障害」と言います。

判断力障害が現れると、夏なのに厚着をしたり、上下がまったくあっていない服装で外出しようとしたりすることがあります。

いずれも、正しい判断ができなくなる判断力障害によく見られる症状です。

そのほか、道に迷ったときに誰かに尋ねることができず、あてもなく歩き続けてしまうことがあり、それが徘徊につながる可能性があります。

不安・ストレス

徘徊の症状は、不安やストレスがきっかけで現れることがあります。

ストレスだけでなく、記憶障害と合わさって徘徊の症状が現れることもあるので併せて解説していきます。

ストレスのみのケース

外出先の人ごみにストレスを感じ、そのままどこかに行ってしまうケースもあります。

本人としては人ごみから離れて静かな場所に行きたかっただけなのですが、長時間見つからなければ徘徊とみなされてしまうのです。

認知症の方は周囲の環境が変化したり、知らない場所に連れていかれたりすると、私たちが想像する以上に不安やストレスを感じます。

そのため、今は徘徊がなくても、周囲が気づかないうちに不安やストレスをため込み、ある日突然、徘徊が始まることもあるので注意しましょう。

記憶障害とストレスが合わさったケース

定年して数年経つのに会社に行こうとして道に迷ってしまうのは、記憶障害と不安があわさって現れた徘徊と言えます。

そのほか、引っ越し後に新しい家に馴染めず、以前に住んでいた家に帰ろうとする人や、家族が留守にしている孤独な時間に不安を感じ、家を飛び出してしまう人もいます。

前頭側頭型認知症による常同行動

認知症には複数の種類があり、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、そして前頭側頭型認知症が4大認知症として知られています。

前頭側頭型認知症による徘徊は、アルツハイマー型認知症などの徘徊とは少し違った現れ方をします。

一般的に、前頭側頭型認知症になると「常同行動」と呼ばれる症状が現れる場合があります。

常同行動の例としては、家の中では「ベッドから起床して必ず同じコースで家の中を一周し、またベッドに戻ってくる」といった行動を、1年中欠かさずに行うといったことがあります。

家の外では、いつも同じ時間に同じ道順で散歩をするなどの行動を毎日繰り返すケースもあります。

これは一般的にイメージされる徘徊とは違いますが、徘徊の一種だと考える見方もあります。

アルツハイマー型認知症などの徘徊と違って、何かを探し回ったり、目的の場所に行こうとするものではないため、行方不明になるリスクは少ないと言えます。

ただし、症状が出ている間は周囲に注意が向かないので、事故に遭う危険性があります。

そのため、家族や介護者が見守る必要があるという点は、ほかの徘徊と同様です。

認知症の種類によっても症状が異なる

徘徊が起こる原因はさまざまで、認知症の種類によって症状が違ってきます。上記で述べた前頭側頭型認知症以外の、種類別の徘徊の症状を解説します。

- ①アルツハイマー型認知症

- 認知症の中で一番多いのがアルツハイマー型認知症です。このタイプの認知症では、初期から徘徊の症状が少しずつ現れ、中期以降は顕著になります。

- 時間や場所、人についての見当識が低下し、建物や風景、目的地との位置関係などが認識できない(街並失認・道順障害)ため、よく知っているはずの場所でも道に迷いやすくなるのです。

- また、「今どこにいるのか」「自宅はどっちなのか」がわからないことから、不安や焦燥が加わり、予想以上に遠くまで行ってしまうこともあります。

- ②血管性認知症

- 血管性認知症は、脳梗塞や脳出血など起こした人がなる認知症です。夜中の徘徊が多くなる夜間せん妄は、注意力や思考力が低下してくる夜に、幻覚や妄想、見当識障害などの症状が出てきます。

- この認知症の方は不安を覚えやすく、ストレスで不安が募ると徘徊につながることがよくあります。

- ③レビー小体型(しょうたいがた)認知症

- レビー小体型認知症の場合は、単なる徘徊とは少し異なります。せん妄や幻視によって家の中を歩き回ことがあり、実際に存在しないものがリアルに見える幻視が、夜間によく現れます。

- また、レム睡眠行動障害(RBD)によって、睡眠中に大声を上げて、暴れ出すなどの行動に出ることがあります。

認知症による徘徊の予防方法

認知症による徘徊の原因がわかったところで、最後に徘徊の予防方法について解説していきます。

理由を聞く

先述したように、徘徊をする方は理由もなくただ歩き回っているわけではありません。その方なりに理由があるので、その理由を聞き出し、耳を傾けてあげることが大切です。

もちろん、尋ねたとしてもはっきりとした答えが返ってくるとは限りませんが、今後の介護につながるヒントを得られる可能性があります。

そのようなことを繰り返すなかで本人の気持ちがわかれば、徘徊の原因になっている不安を取り除くことができるかもしれません。不安が解消されれば、症状が改善されるきっかけになります。

怒らない

徘徊をしたからといって怒鳴ったり、叱ったりするのは望ましくありません。認知症では記憶などの知的機能は衰えますが、感情の機能がなくなるわけではないのです。

叱られる理由が理解できなかったとしても、叱られた事実だけは認識して覚えています。誰でも理由がわからずに怒鳴られたり、叱られたりすると気分が良いものではありませんよね。

叱られてばかりいると不愉快な思いだけがどんどん蓄積されていき、さらに徘徊がひどくなったり、妄想や行動異常など別の周辺症状が現れるようになる可能性もあります。

自由に歩いてもらう

徘徊の症状が出ると慌てて止めようとしますが、問題ないと判断できればそのまま歩かせてあげる方が良いこともあります。

自分が歩きたいように歩くことができれば、気持ちが落ち着くこともあるからです。

ただし、事故や怪我のリスクを考えると、誰かが付き添ってあげることが必要です。

一緒に歩いてみると、迷いやすい道や必ず立ち寄る場所、トイレへ行くタイミングなどがわかる場合があります。

そのようなことがわかれば、その後の対策がしやすくなります。ほかのことに気をそらす

認知症の方は記憶障害により、すぐに物事を忘れてしまいます。

例えば、自宅でくつろいでいるのに突然「家に帰りたい」と言い出すようなことがあります。

その際に「いまお茶が入ったので飲んでから帰りましょう」と誘えば、世間話をしながらお茶を飲んでいる間に「帰りたい」という気持ちを忘れてしまうことがあります。

もちろんすぐに気がそれるわけではないので、いろいろな方法で誘ってみる必要がありますが、介護の知識がない方でもすぐに取り組める対処法です。

他の人はこちらも質問

認知症の人はなぜ徘徊するのか?

徘徊をする理由は5つあります。経験したことを忘れる記憶障害、時間や場所を忘れる見当識障害、状況の理解が困難となる判断力障害、周辺症状による不安・ストレス、毎日同じ時間に散歩などをする常同行動です。

認知症には何期がある?

認知症の初期症状は、脳内がダメージを受けることで起きる記憶力の低下、単純な計算ができなくなるなどです。進行が進むと記憶障害、見当識障害などの中核障害、中核症状と相まって起こる抑うつ、興奮などのBPSDがみられます。さらに重度になると、意欲が低下し引きこもりや寝たきりなどになります。

認知症で何を言ってるのかわからない?

認知症の方は何を話しているかわからない場合がありますが、できるだけ本人に寄り添い理解できない言葉でも否定しない姿勢が大切です。本人のなかでは伝えたいことがあるけれど、上手に表現できないため、このような症状が見られます。

夜中に徘徊するのはなぜ?

夜中に徘徊する主な原因は記憶障害と見当識障害です。記憶障害は物事の記憶が難しくなり、体験した出来事までも忘れてしまいます。見当識障害は日時、場所、家族のことがわからなくなります。いまいる場所や目の前の家族がわからなくなり、家に帰ろうとして徘徊をします。

この記事の

この記事の