要介護4とは

要介護4は、食事や排せつ、入浴などにおいて全面的な介助が必要な状態です。

以下は厚生労働省が公表している要介護4の心身状態の指標です。

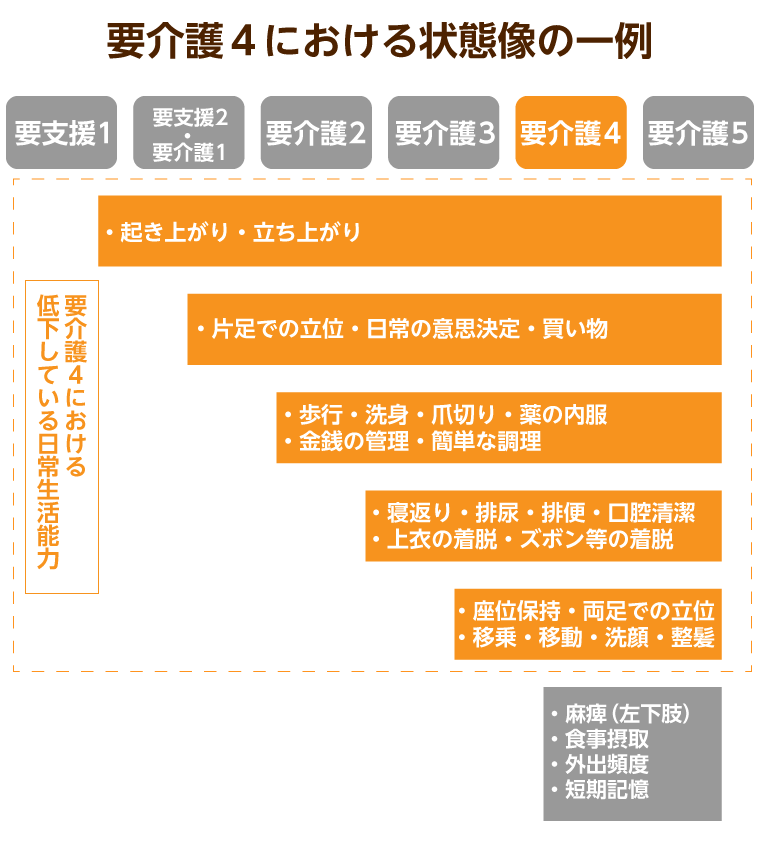

また要介護4の状態について、厚生労働省は以下のような具体例を挙げています。

- 排泄、入浴、衣服の着脱等の日常生活のほとんどに介助を必要とする

- 問題行動が多く、理解力低下が顕著になる

- 日常生活能力の低下がみられる

以下で要介護4の状態について詳しく確認していきましょう。

要介護4の状態

要介護4は寝たきりや認知症等のため、昼夜を問わない常時介護が必要です。そのため、身の回りのことや家事を含めて、自力での生活は困難な状態といえます。

以下は要介護4の方が介助を必要とする場面です。

- トイレ

- 入浴

- 着替え

- 立ち上がり

- 歩行

- 座った姿勢の維持

いずれも日常生活を送るうえで必ず発生する動作であることから、介護者にかかる負担の大きさが伺えます。

要介護4の症状

要介護4の方は、認知機能の低下や身体機能の減退のため、日常生活の多くに支障がでてきます。

思考力や理解力の低下、認知症の周辺症状(徘徊・妄想・誤食・不潔行為)なども目立ちます。

そのため、介護負担が大きく、家族による在宅介護だけでは限界が生じる段階です。

要介護4の認定基準

厚生労働省は要介護認定の段階を判断するうえでの基準として、「要介護認定等基準時間」を定めています。

- 要介護認定基準時間とは

- 「介護の手間」にかかる時間を示した指標のこと。

本人の能力、介助の方法に加え、障がいや認知症の有無をもとに推計されています。

以下は要介護度別に、要介護認定基準時間をまとめた表です。

| 区分 | 介護にかかる時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

または上記時間に相当すると認められる状態

1日あたり「90分以上110分未満」介護に時間を要すると判定された場合、要介護4に認定される可能性が高いでしょう。

なお、比較的重度の要介護状態である要介護4の方の中には、認知症の症状が進行していて、日常生活を送るときに手厚い介護が必要な場合があります。

そのため、要介護認定等基準時間や日常生活の自立状態のほか、認知症の進行具合で認定されることもあります。

要介護4に認定されるケース

続いて、要介護4に認定されるケースとして「認知症」と「病気」の2つを例に見ていきましょう。

認知症

要介護4と認定された人の中には、認知症が著しく進行していることが多くあります。

認知症の進行度は「日常生活自立度」という判定基準で照合できます。

- 日常生活自立度とは

- 障害や認知症のある高齢者が、どのくらい自立した生活を送れるかを表した指標のこと。

「寝たきり度」と呼ばれ、7つの段階に分かれています。

認知症を原因とする要介護4の場合、この「日常生活自立度」の数字が大きく、冒頭で紹介したような認知症の周辺症状がみられます。

家族が行う在宅介護では限界が生じてくるため、介護施設への入居も視野に入れる必要があります。

病気

病気が原因で要介護4の認定を受けるケースもあります。

介護保険制度で「特定疾病」に指定されている病気で票介護状態となった場合、65歳以上だけでなく、40歳以上からでも要介護認定を受けることが可能です。

例えば、糖尿病の合併症が進み「糖尿病性神経障害」「糖尿病性腎症」「糖尿病性網膜症」いずれかに罹患。身体状態が悪化して日常生活を送ることが難しくなった場合、要介護4の認定を受けるケースがあります。

また、パーキンソン病によって要介護状態となった場合も同様です。症状が進行して常時介護を必要とする状態になったときは、要介護4の指定を受けることがあります。

同じ糖尿病やパーキンソン病であっても、症状がそれほど進行していない段階であれば、要介護認定も軽度の段階となるでしょう。要介護4の認定を受けるのは、日常生活を一人で送ることが難しく、離床時間が減っている状態です。

要介護度4で一人暮らしは可能か

要介護4の場合、介助なしで日常生活を送ることが困難な状況にあるため、一人暮らしは非常に難しいでしょう。

仮に数時間の訪問介護や通所介護を組み合わせて利用しても、ベッドから自力で起き上がることも困難なため、本人だけで身の回りの世話をこなすのは厳しいです。

家族の遠距離介護ではカバーしきれないレベルのため、施設入居を検討することを強くおすすめします。

要介護4と要介護3・要介護5との違い

要介護3と4の違い

要介護3は要介護4と同様に、入浴や食事などの身の回りのことを1人で行うことが困難な状態にあります。

ただし、要介護4は寝たきりに近い状態にあるため、車椅子への移乗などにも介護を要します。

実際、要介護認定等基準時間では要介護3は「70分以上90分未満」であったのに対し、要介護4は「90分以上110分未満」です。

要介護4と5の違い

要介護4も5も、食事や排泄などの生活動作全般において、全面的な介助を必要とする点では大きな違いはありません。

違うのは、要介護5はほとんどの場合が寝たきり状態であり、さらに意思疎通が非常に困難な点です。

要介護4の場合では、常時介護を必要としても一定の意思疎通ができる状態が一般的です。

要介護5の要介護認定等基準時間は「110分以上」と介護にかかる時間に上限がないのも特徴です。

要介護4で自宅介護は無理なのか

先に述べたように、要介護4は自力での移動やベッドからの起き上がりさえ困難な状態です。

加えて、認知症の症状も進行しているため、意思疎通が困難な場合も少なくないことから、一人暮らしと同様に自宅介護は非常に難しいと言えます。

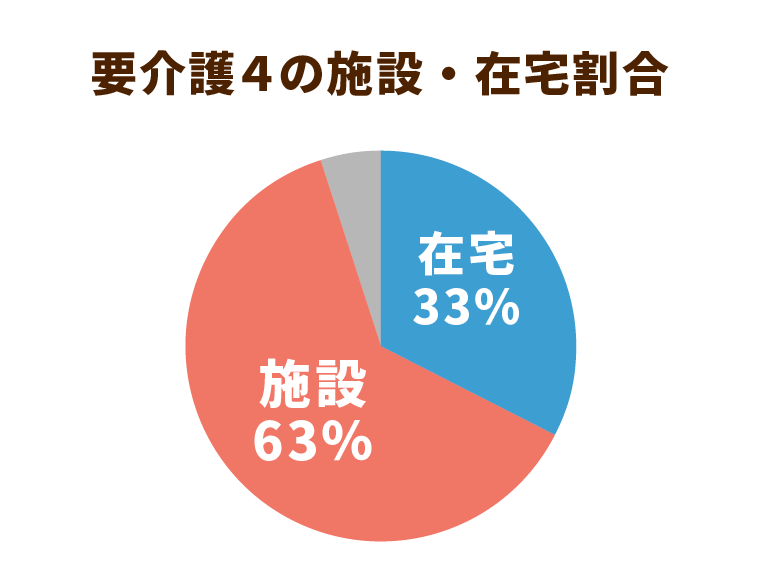

以下の表は要介護4の認定を受けた方の施設・在宅介護の割合です。

要介護4の認定を受けた方のうち、約63%が施設に入居しています。

仮に、在宅介護を続ける場合は居宅介護サービスだけでなく、介護リフォームといった環境整備も必要となることが考えられます。

要介護4で利用できる介護保険サービス

要介護4の認定を受けた方が利用できる介護サービスの種類について紹介します。

なお、要介護度を条件としたサービスの利用制限はありません。

在宅介護で利用できるサービスの種類

以下は在宅で受けられるサービスをまとめた表です。

- 訪問介護

- 訪問看護

- 訪問入浴介護

- 訪問リハビリテーション

- 夜間対応型訪問介護

- 居宅療養管理指導

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 通所介護(デイサービス)

- 通所リハビリテーション(デイケア)

- 地域密着型通所介護

- 認知症対応型通所介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

- 短期入所生活介護(ショートステイ)

- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

要介護4になると介護に要する時間が長くなります。

そのため、在宅介護の場合には家族の負担を軽くするための介護保険サービスの利用が必要となるでしょう。

そこで、以下では介護する側の負担軽減につながるサービスの利用方法を紹介します。

ショートステイを利用する

介護者の介護疲れがピークに達している場合、ショートステイの利用を考えてみましょう。

介護は仕事と違い、介護者の体調が良くないときでも休むことはできません。ショートステイの利用は介護休みの確保にもつながります。

また、ショートステイの利用は介護者が急遽家を空ける必要が生じた場合にも有効な手段と言えるでしょう。

ただし、年末年始や大型連休といった多くの介護者が休みを取りたいと思う時期には、ショートステイへの予約が殺到し、満室となっていることも多いです。

利用する日が事前に決まっている場合は、早めにケアマネージャーに相談してサービス利用を決めておきましょう。

福祉用具のレンタル・購入

福祉用具のレンタルや購入は介護保険適用です。

例えば、介護保険でレンタルできる福祉用具には以下のような種類があります。

- 歩行補助杖(松葉杖や多点杖など)

- 手すり

- 介護ベッド

- 歩行器

- スロープ(工事を伴わないもの)

- 車いす

- 車いす付属品

- 特殊寝台付属品

- 床ずれ防止用具

- 体位変換器

- 認知症老人徘徊感知機器

- 移動用リフト(工事を伴わないもの・つり具部分を除く)

- 自動排泄処理装置(尿のみ吸引するもの)

また、購入時に介護保険が適用できる福祉用具としては以下のようなものがあります。

- 腰かけ便座

- 自動排泄処理装置の交換可能部品

- 入浴補助用具

- 簡易浴槽

- 移動用リフトの吊り具部分

- ポータブルトイレ

介護保険で福祉用具をレンタル・購入したい場合は、前もってケアマネージャーに相談しましょう。

また、自己負担割合に応じて自己負担額は異なります。例えば、自己負担割合1割の方が5,000円の福祉用具を購入した場合、支払う金額は500円です。

施設介護サービスの種類

施設介護サービスとは、老人ホームに入居して介護を受けるサービスのことです。

主な施設介護サービスの種類は以下の通りです。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| 介護保険施設 |

|

| 特定施設入居者生活介護 |

|

| 地域密着型 |

|

老人ホームの種類によって、入居できる条件は異なります。

例えば、認知症の方を入居対象とするグループホームは地域密着型の施設です。住民票のある地域の施設しか入居できないので注意しましょう。

要介護4でかかる費用(負担額)

この項目では要介護4にかかる費用の目安を紹介します。

在宅介護と施設介護の比較も行なっていますので、参考にしてみてください。

要介護4の区分支給限度額(保険給付)

介護保険サービスを利用するための支給限度額は、要介護認定ごとに定められています。

要介護4の場合に支給される給付金額の上限は、「1ヵ月あたり30万9,380円」です。

利用者は所得などに応じてこのうちの1~3割を自己負担します。例えば1割負担の方であれば、1ヵ月あたりの介護保険サービスへの支払額(上限)は3万938円です。

もし上限額を越えて介護保険サービスを利用すると、原則として介護保険が適用されません。サービス料金は全額自己負担(10割負担)となるので注意しましょう。

在宅介護と施設介護の費用を比較

要介護4に認定された場合の、在宅介護と施設介護のおおまかな費用を表で比較してみましょう。

| 区分 | 在宅介護 | 介護付き 有料老人ホーム |

住宅型有料 老人ホーム ・サ高住 |

グループホーム (2ユニット) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 年金 | 収入 | 25万円 | |||

| 月額利用料 ※家賃・管理費等 |

支出 | 0円 | 10万6,000円 | 7万円 | 8万円 |

| 生活費 ※食費・水道光熱費等 |

20万4,865円 | 10万5,000円 | 7万5,000円 | 5万4,000円 | |

| 介護サービス費 ※自己負担1割 |

3万6,111円 | 2万2,140円 | 3万5,208円 | 2万4,810円 | |

| 医療費 | 5,270円 | ||||

| 介護用品購入費 ※おむつ・介護食等 |

1万7,997円 | ||||

| その他 ※妻の生活費等 |

0円 | 9万円 | |||

| 支出合計 | 26万4,243円 | 34万6,407円 | 29万3,475円 | 27万2,137円 | |

| 収支 | ▲1万4,243円 | ▲9万6,407円 | ▲4万3,475円 | ▲2万2,137円 | |

老人ホームの費用については以下の記事で詳しく解説しています。

ケアプラン例と費用

続いて、ケアプラン例をご紹介します。

要介護4と認定されているDさんのケースで家族構成を変えながらみていきましょう。

| 性別 | 年齢 | 既往症 | 身体状況 |

|---|---|---|---|

| 男性 | 88歳 | 認知症 | ふらつき。中程度の認知症 |

要介護4で家族5人暮らしの場合

Dさんが息子夫婦、孫夫婦と5人で暮らしている場合のケアプランと月額費用です。

また、家族へのレスパイトケアの観点も必要となってきます

| サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |

|---|---|---|---|

| 通所介護 | 3回/週 | 9時~16時 入浴介助加算12回 |

1万2,812円 |

| ショートステイ | 4回 | 1泊2日を4回 | 6,848円 |

| ベッドレンタル | 1か月 | - | 1,000円 |

| 車いすレンタル | 1か月 | - | 750円 |

| 合計 | 2万1,410円 | ||

要介護4で施設入居の場合

Dさんが有料老人ホームに入居している場合のケアプランと月額費用です。

| サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |

|---|---|---|---|

| 通所介護 | 1回/週 | 9時から16時入浴介助加算12回 | 4,324円 |

| 訪問介護(身体介護) | 20回/週 | 20分以上30分未満 | 1万9,520円 |

| 訪問介護(生活支援) | 7回/週 | 40分以上 45分未満 |

5,012円 |

| 車いすレンタル | 1か月 | - | 750円 |

| 合計 | 2万9,606円 | ||

要介護4で受けられる給付金制度

要介護4の方が利用できる給付制度には、以下のような種類があります。

- 紙おむつ給付とおむつ代助成制度

- 高額介護サービス費制度

- 障害者控除

- 住宅改修補助

以下で、それぞれの概要を確認していきましょう。

おむつ代助成制度

要介護認定を受けている方におむつ代を支給する「おむつ代助成制度」を設けている自治体があります。

おむつ代助成制度は「おむつの現物給付を行う場合」と「おむつを購入した際に助成金が出る場合」があり、自治体によって内容が異なります。

現金給付を行っている場合、購入できる大人用紙おむつは自治体が提示するカタログから選べます。

また、カタログからは以下の種類から利用者に合ったものを選べます。

- パンツ式

- 紙テープ式

- 各種パッド

- おしり拭き

- 消臭剤

- 防水シーツ

また現金給付の場合、おむつ購入券や介護用品と交換可能な給付券を支給している自治体もあります。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度とは、介護保険サービスの利用代金が1ヵ月あたりの負担上限額を超えた場合に、超えた分の払い戻しが受けられる制度のことです。

負担上限額は所得状況によって区分が定められているため、利用者によって異なります。詳しくは以下の表を参考してみましょう。

| 課税所得(区分) | 令和3年8月までの上限額 |

|---|---|

| 690万円(年収1,160万円)以上 | 世帯で 14万100円 |

| 380万円(年収約770万円)~ 690万円(年収約1,160万円)未満 |

世帯で 9万3,000円 |

| 380万円(年収約770万円)未満 | 世帯で 4万4,400円 |

| 前年の公的年金等収入金額+ 合計所得金額が80万円以上※1 |

世帯で 2万4,600円 |

| 前年の公的年金等収入金額+ 合計所得金額が80万円以下※1 |

世帯で 2万4,600円 個人で 1万5,000円 |

| 生活保護受給者等 | 個人で 1万5,000円 |

※1世帯全員が区(市)民税非課税の場合

課税所得が多くなるほど上限は大きくなり、課税所得が380万円~690万円未満だと月額9万3,000円(世帯)、690万円以上の場合は月額14万100円(世帯)です。

障害者控除

障害者控除とは、障害者を対象とした税金(所得税・市県民税)に関する控除制度です。

納税者本人もしくは同じ家計内で生活する扶養家族に障害者が含まれるとき、「障害者控除」によって一定金額の税控除を受けることができます。

要介護4では税法で定められている「障害者」の条件を満たすケースが多く、障害者控除を用いることで介護にかかる費用負担を軽減できます。

障害者控除を受けるには、市町村長や福祉事務所長の認定を受ける必要があります。

認定を受けるための基準は自治体によって異なるので、実際に認定申請をする場合は、お住まいの自治体の基準はどうなっているのか事前に調べておきましょう。

障害者控除の対象者は、「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」に区分されています。

- 特別障害者に該当する方

-

- 身体障害者手帳:1~2級

- 精神障害者保健福祉手帳:障害等級1級

- 重度の知的障害者と判定されている

- 常に病床にあり複雑な介護を要する

- 同居特別障害者に該当する方

- 特別障害者であって配偶者・生計を一にする縁戚と同居している方

障害者控除の金額

障害者控除の金額は以下の通りです。

| 区分 | 控除額 |

|---|---|

| 障害者 | 27万円 |

| 特別障害者 | 40万円 |

| 同居特別障害者 | 75万円 |

要介護4の認定を受けている方の場合、障害者もしくは特別障害者に該当するケースが多くみられます。

住宅改修補助制度

介護保険制度では、被保険者が介護リフォームを行うための補助金を受け取ることができます。

支給額は、被保険者1人あたり上限20万円。そのうち所得に応じて1~3割を自己負担します。

例えば、費用が20万円かかるリフォームを行う場合、自己負担が1割であれば、自己負担額は2万円です。なお、上限額20万円を超えた場合は全額自己負担です。

補助金受給の条件は、以下の通りです。

- 住宅改修補助の受給条件

-

- 支給を受ける本人要支援または要介護の認定を受けていること

- 介護リフォームをする建物が介護保険被保険者証に記載されている住所と同じであること

- 本人が福祉施設に入居中であったり、病院に入院中であったりしないこと

なお、補助金の上限額20万円は分割して利用することができます。

要介護4の方に「介護付き有料老人ホーム」をおすすめする4つの理由

この項目では、要介護4の方におすすめの介護施設として「介護付き有料老人ホーム」を紹介します。

なぜ数ある老人ホームの中で、介護付き有料老人ホームがおすすめなのか、4つのポイントに分けて解説していきます。

1. 追加費用を気にせず、介護サービスを利用できる

介護付きは介護サービスの内容や利用回数に関係なく、利用料は定額です。そのため、追加費用を気にすることなく、サービスを好きなだけ利用できます。

日常生活全般で本格的な介護を必要とする要介護4では、従量制の居宅介護サービスを利用する場合よりも費用が安く済む可能性が高いです。

なお、介護サービスをさほど必要としない方の場合は、かえって割高になるケースもあるので注意しましょう。

2. 要介護度が上がっても転居の心配がない

介護付き有料老人ホームは、重度の介護を必要とする要介護5の方まで対応しています。

そのため、入居後に介護度5に上がったとしても、ほかの施設へ転居を求められることもありません。

看取りにも対応していることから「終身利用を考えている方」も入居可能です。

また、重度の認知症にも対応しているので、グループホームでの共同生活が難しくなった方の転居先としてもおすすめです。

3. 医療ケアを必要としている方にもおすすめ

介護付きでは医療機関と協力体制を構築しているほか、介護職員や介護スタッフによる医療的ケアを受けられることが大きなメリットです。

緊急時対応の連携もしているため、急病やケガ、持病の悪化時にもすぐに対応してもらえるのは家族にとっても安心できるポイントではないでしょうか。

また施設によっては、看護職員をはじめ一定の研修を受けた介護スタッフによる高度な医療行為(胃ろうなどの経管栄養、たんの吸引など)を受けられる場合もあります。

4. プライベートも確保しやすい

介護付きの居室は原則個室に分かれているため、プライベートがしっかりと確保できます。

施設によっては「居室内にトイレや洗面台、風呂が併設されている」「2名用の個室があって夫婦でも入居できる」といったケースもあります。

介護付きと比べられることの多い「特養(特別養護老人ホーム)」は基本的に相部屋で整備されているため、この点も介護付きの魅力と言えるでしょう。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す

施設選びに悩んだら「みんなの介護入居相談センター」を利用しよう

上記でも少しふれたように、同じ介護付き有料老人ホームであっても、施設によってさまざまな違いがあり、施設選びに悩まれる方は少なくありません。

そこで、もし施設選びで迷ったときは一度「みんなの介護 入居相談センター」に問い合わせてみましょう。

プロの相談員が入居の目的や身体状況、予算などの条件に合った施設を無料で紹介します。

資料請求や見学予約なども無料でおこなっているので、ぜひお気軽にお電話してください。

介護する側のレスパイトケアが重要

厚生労働省が2016年に行った調査によれば、要介護4の家族を在宅介護している同居の介護者のうち、「ほとんど終日」介護をしている方の割合は45.3%に上っていました。

全体の半数近くの介護者が一日中要介護の家族と向き合い、休みなくケアを続けているのです。

過度な介護負担による心身の疲労を防ぐには、レスパイトケアが欠かせません。

介護する側が疲労により倒れてしまうと、要介護者が介護を受けられなくなり、在宅介護生活は破綻してしまいます。

共倒れに陥らないためにも、介護をする側も自身の心身をいたわり、健康に保つよう心掛ける必要があります。

家族介護に負担を感じたら…

要介護4は介護を受けなければ日常生活を送れない状態であり、家族介護者の負担も大きくならざるを得ません。

利用する居宅系の介護サービスも増えていき、場合によっては施設に入居するよりも高額になるケースもあります。

介護者の負担を減らし、要介護の方とその家族がお互いに良い関係を維持していくためにも、ご本人の希望やご家族の負担などを考慮しながら老人ホームの利用を検討してみましょう。

他の人はこちらも質問

要介護4で生活保護は受けられる?

要介護4の方でも生活保護を受けることができます。

生活保護を受給している方が老人ホームへ入居する場合、公的施設である特養への入居をまず検討するのが一般的です。

しかし、特養は費用が安いこともあり、地域や入居希望時期によっては入居者が殺到し、すぐに入居できないことがほとんどです。

特養に空き室がなくて即入居できない場合は、有料老人ホームへの入居も視野に入れましょう。

要介護4はどういう状態?

要介護4とは、常時介護が必要な状態を指します。具体的には入浴、食事、排泄などの日常生活、理解力の低下などです。常に介護が必要であっても意思疎通はでき、日中寝たきりになっていることは少ないです。厚生労働省が定める要介護認定等基準時間では、介護にかかる時間を90分以上110分未満と設けています。

要介護4はいくらもらえる?

要介護4に支給される上限は1ヵ月あたり30万9,800円(2019年10月以降、1単位10円)です。1割負担の場合、介護保険サービスの1ヵ月の支払い額の上限は3万938円となります。

要介護4は何ができる?

要介護4が受けられる介護サービスは以下のとおりです。

- 訪問介護

- 訪問リハビリテーション

- 夜間対応型訪問介護

- 通所介護(デイサービス)

- 短期入所生活介護(ショートステイ)

- 介護付き有料老人ホーム

- 特別養護老人ホーム

- グループホーム

要介護4のデイサービスは何回?

要介護4の場合、週4〜5日ほどのデイサービスの利用が考えられます。しかし、介護をする家族の事情やケアマネージャーとの話し合いによって、利用回数は異なります。

この記事の

この記事の