任意後見制度とは

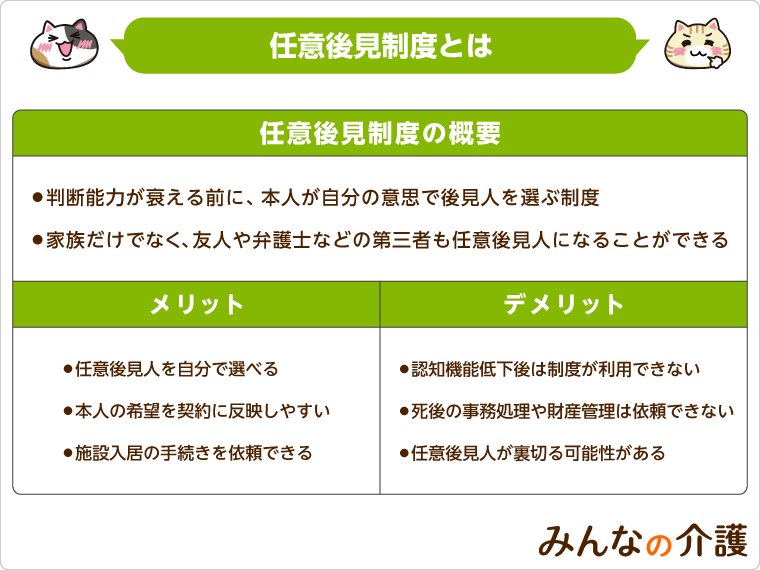

任意後見制度とは成年後見制度のひとつで、事前に自分に代わり財産管理など行う人を決めておく制度です。

また成年後見制度とは、認知症などにより正確な判断を下せなくなったときに代理人を立て、財産管理・施設入居の契約などを行えるようにする制度です。

なお成年後見制度には任意後見制度のほかに、法定後見制度があります。

法定後見制度との違い

法定後見制度と任意後見制度の概要は以下の通りです。

- 法定後見制度

- 本人の判断能力が不十分になった後に家族などが申し立てをして、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度。

既に本人の認知機能が低下しているため、周囲の人が決めるときは、法定後見制度を利用します。 - 任意後見制度

- 判断能力が衰える前に、本人が自分の意思で後見人を選ぶ制度。

本人に代わって財産などを管理してくれる「後見人」を、元気なうちに自分で決めたいときは任意後見制度を利用します。

任意後見制度は、誰を任意後見人として選ぶのか、何を依頼するのかを、前もって本人が決められる点が大きな特徴です。

ただし任意後見制度には取消権がありません。取消権とは後からなかったことにする権利です。

任意後見制度は本人の意思を尊重しているため、例え本人にとって不利なものであっても、本人の行為を取り消すことはできません。

一方で、法定後見制度の場合は取消権があります。

取消権は「生活に関係ないが高額な買い物をした」「勝手に家を売ってしまった」など、日常生活以外の本人の行為が対象です。

そのため、日常生活の買い物やその他日常に関する行為は当てはまりません。

任意後見人の手続きの流れ

この項目からは、任意後見制度を利用するための手続きを解説します。

手続きは主に以下の手順で進んでいきます。

- 任意後見受任者を決める

- 公正証書で契約を締結する

- 任意後見監督人の申し立てをする

- 任意後見受任者に選任される

必要書類や任意後見人の条件も合わせて紹介していますので、一つひとつ確認していきましょう。

1. 任意後見受任者を決める

任意後見制度を利用するには、まず任意後見人になってもらう「任意後見受任者」を決定します。

任意後見人を選出するにあたり、公的な資格などは必要ありません。また、血のつながりのある家族だけでなく、友人や弁護士、司法書士など第三者も任意後見人になることができます。

任意後見になれない人

上記で特別な資格は必要ないと紹介しましたが、例外として以下に該当する場合は後見人になることはできません。

- 未成年者

- 破産者

- 行方不明者

- 家庭裁判所から法定代理人などを解任されたことがある人

- 本人に対して裁判をしたことがある人、その配偶者と直系血族

- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人

任意後見人を選ぶときの注意点

任意後見人は自分で選ぶことができるため、責任感のある人を慎重に選ぶようにしましょう。

意思疎通を取れなくなった後、本人に代わって自分の財産の管理・利用や安定した生活を過ごすための判断をするのは後見人です。

自分のことを任せられる、自分の生活を維持できるように職務を行ってくれる、そしてなによりも信頼できる人を選ぶことが大切です。

2. 公正証書で契約を締結する

任意後見受任者と契約内容が決まったら、本人と任意後見受任者との間で任意後見契約を締結します。

なお、契約を行う際は本⼈と任意後⾒受任者の2人で最寄りの公正証書役場に行き、公正証書を作成する必要があります。

公正証書によって、締結されていない任意後見契約はすべて無効となるので注意しましょう。

また、契約にあたっては以下の書類が必要です。

- 戸籍謄本

- 住民票

- 運転免許証

- パスポート

- 印鑑登録証明書

- 診断書

- 財産目録

- 不動産の登記簿謄本

身体が不自由であるなどの事情で本人が公証役場に行けないときは、公証人に自宅に来てもらうこともできます。

3. 任意後見監督人の申し立てをする

契約を締結後、本人の認知機能が低下したときは、任意後見監督人選任の申し立てを行います。

任意後見監督人の選任を行わなければ、任意後見人の支援は開始できないので注意してください。

申し立てを行えるのは本人、任意後見受任者、配偶者、四親等内の親族で、申し立て場所は本人の所在地にある家庭裁判所です。

また、本人以外が申し立てをする場合は、原則として本人から同意を得る必要があります。

任意後見契約と同様に、申し立て時も以下の書類を提出します。

- 申立書

- 申し立て事情説明書

- 本人の財産目録及び資料

- 本人の収支状況報告書及びその資料

- 任意後見受任者事情説明書

- 親族関係図

- 戸籍謄本

- 住民票

- 後見登記事項証明書

- 後見登記されていないことの証明書

- 任意後見契約公正証書の写し

- 成年後見用の診断書

一部書類は発行に手数料が発生します。必要な費用についてはページ内で解説していますので、合わせて確認してみましょう。

4. 任意後見受任者に選任される

任意後見監督人の選任にあたっては、家庭裁判所が本人や任意後見受任者の事情を考慮したうえで審理を実施。選任の結果は家庭裁判所から任意後見人に郵送されます。

なお、家庭裁判所の依頼に基づき、任意後見監督人に関する情報と任意後見がスタートした事実は法務局によって登記されます。

任意後見監督人が選任された時点で任意後見受任者は「任意後見人」となり、契約に基づいた支援を開始します。

任意後見契約の3つのタイプ

上記「2. 公正証書で契約を締結する」で紹介した任意後見契約は、開始時期によって契約の種類が以下の3つに区別されています。

- 即効型

- 将来型

- 移行型

契約が終了となるケースも合わせて解説しています。以下でそれぞれの特徴を確認していきましょう。

即効型

即効型とは、任意後見契約を締結してすぐに任意後見を開始する契約です。

契約後すぐに家庭裁判所に対して、任意後見監督人の申し立てを行います。

ただし、スピードを優先するあまり本人が制度や契約内容を理解せず、後になって「こんな契約だったなんて知らなかった」とトラブルに発展するケースも少なくありません。

そうならないためにも、内容を正しく理解してから契約を結ぶことが大切です。また契約締結時には、家族・親族からも助言をもらうと良いでしょう。

将来型

将来型とは、本人の判断能力に問題がない時点で任意後見契約を締結します。その後、判断能力が衰えたときに家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申し立て、任意後見を開始します。

契約締結から任意後見が開始されるまでに年単位の時間がかかることが多く、場合によっては任意後見を開始することなく本人が亡くなってしまうケースもあります。

また、契約から長い時間が経過すると、任意後見受任者が契約のことを忘れてしまうことも起こり得るので注意が必要です。

任意後見が開始されるまで継続的に支援を行う「見守り契約」も締結しておくと、定期的に本人と会うことになり、「契約を忘れてしまう」といった事態を避けられます。

移行型

移行型とは、任意後見契約を結ぶときに、見守り契約や財産管理などの委任契約を締結します。

委任契約に基づいて見守りや財産管理などを行い、本人の判断能力が低下してきた場合に任意後見に移行していきます。

移行型でよく締結される委任契約には、以下のようなものがあります。

- 本⼈の健康状態を把握するための⾒守りを⾏うことを取り決めた「⾒守り契約」

- 財産管理や身上監護における委任契約である「任意代理契約」

- 死亡後の葬儀やお墓に関する委任契約である「死後事務委任契約」

亡くなった後は、この死後事務委任契約に基づいて、葬儀や家の片付けなどを行ってもらうことができます。

契約から死後に至るまで常に支援を受けられるので、本人が安心感を得られるのが利点です。

任意後見契約の終了(契約解除・解任・死亡)

ここまでは任意後見契約の手続きや契約を解説しましたが、契約の終了条件もしっかりと理解しておきましょう。

任意後見契約は、以下の3つのケースで終了します。

- 契約が解除されたとき

- 任意後見人が解任されたとき

- 本人もしくは任意後見人が死亡したとき

任意後見契約の解除は任意後見監督人が選任される前かどうかで、制度上の規定が異なるので注意しましょう。

任意後見監督人の選任前であれば、本人あるいは任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面を通していつでも契約を解除できます。

一方、任意後見監督人が選任された後の契約解除は家庭裁判所の許可が必要です。

また任意後見人をやめる時は、正当な事由が家庭裁判所に認められた場合のみ適用されます。認められる正当な事由のケースは以下の通りです。

- 職場や家庭の事情により遠方に引越しして、任意後見人の支障がある場合

- 後見人が高齢または病気にかかり、任意後見人として支障がある場合

- 本人や親族との間に不和が出て、続けるのが難しくなった場合

- 後見人が長期間続き、負担が重くなった場合

辞任手続きは後見開始の審判をした家庭裁判所が行います。

後見人がいない空白期間をつくらないためにも、辞任手続きと並行して次の後見人選任の申し立ても必要です。

また任意後見人を変更、交代する場合も家庭裁判所へ申し出て許可をもらう必要があります。

制度の利用にかかる費用や報酬額

冒頭で任意後見制度の利用には費用がかかると紹介しましたが、この項目では申請書類にかかる費用や任意後見人に支払う報酬を解説します。

主にかかる費用項目は以下の通りです。

- 公正証書の作成手数料

- 任意後見監督人選任の申し立て費用

- 任意後見人への報酬

それでは、具体的にどのくらいの金額が必要になるか確認していきましょう。

公正証書の作成手数料

公正証書を作成するにあたり、おおよそ1万4,000円必要です。内訳は以下の通りです。

| 費目 | 金額 |

|---|---|

| 基本手数料 | 1万1,000円 |

| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |

| 印紙代 | 2,600円 |

任意後見監督人選任の申し立て費用

任意後見監督人選任を申し立てる費用として、最低でも3,200円必要です。内訳は以下の通りです。

| 費目 | 金額 |

|---|---|

| 申し立て手数料 | 800円 |

| 登記手数料 | 1,400円 |

| 切手代 | 3,000~5,000円 |

| 精神鑑定費用 ※1 | 5~10万円 |

※成年被後見人の精神鑑定費が必要な場合に限る

任意後見人への報酬

任意後見人・任意後見監督人が仕事を開始したときは、必要に応じて報酬を支払う必要があります。

ただし法律上、契約時に取り決めがなければ無報酬です。実際、身内・親族が任意後見人となった場合、無報酬というケースも少なくありません。

なお、弁護士や司法書士など第三者が任意後見人を務める場合は、報酬を支払うのが一般的です。

報酬の額や支払い方法、支払い時期は本人と任意後見受任者の間で自由に取り決めることができます。

一般的には、管理すべき財産が多いほど負担も大きくなるため、その額に比例して報酬額を上げることが多いです。

報酬の相場

以下は任意後見人の報酬額の相場をまとめた表です。

| 管理財産額 | 報酬の目安 | ||

|---|---|---|---|

| 基本報酬 | 1,000万円以下 | 2万円 | |

| 1,000万円超〜5,000万円 | 3万〜4万円 | ||

| 5,000万円超 | 5万〜6万円 | ||

| 付加報酬(1) | - | 基本報酬額の50%程度 | |

| 付加報酬(2) | 相当額の報酬を付加 | ||

基本報酬とは、通常の職務に対する報酬のこと

付加報酬は後見人が訴訟などの特別な行為をした場合の報酬のこと

付加報酬(1):身上監護等に特別困難な事情があった場合

付加報酬(2):特別な行為(訴訟、遺産分割調停など)をした場合

報酬額の目安としては、管理財産が5,000万円以下のときは月額3~4万円程度、5,000万円以上のときは月額5万~6万円程度です。

なお、任意後見人が数人いるときは、以上の報酬額を負担内容の割合に応じて配分する必要があります。

任意後見人の仕事内容

ここからは任意後見人になった人が担う仕事内容を解説します。任意後見人を依頼する人(本人)も正しく仕事内容を把握することで、無用なトラブルを防ぐことができます。

任意後見人の役割は主に財産管理と身上監護の2つです。詳細は以下でみていきましょう。

財産管理

財産管理とは、本人の預貯金や不動産、年金の管理、有価証券などの財産を代わりに管理することです。

任意後見人になって最初の仕事は財産目録を作成することです。財産目録には、報告時点の本人の財産の状況を記載し、任意後見人監督に報告をします。

その後の定期報告では、財産に変動が合った場合のみ記載し、任意後見人監督へ提出します。

対象となる財産は以下の通りです。

- 自宅等の不動産の管理

- 預貯金、有価証券の管理

- 年金の管理

- 税金や公共料金の支払い

- 社会保障関係の手続き

- 本人が行うべき法律行為(遺産分割協議や賃貸借契約など)

身上監護

身上監護とは、医療や介護、施設入所に関する契約など、本人が医療や介護を受けられる環境をつくるために、必要な手続きを行うことです。

本人の意思を尊重しながら、心身の状態や生活状況に配慮した職務が求められます。そのため、本人の意思に反する医療行為の了承や強制的な施設入居の契約などの行為は禁じられています。

また、財産管理のように身上監護も任意後見人監督への報告が必要です。対象となる仕事は以下の通りです。

- 入院手続き、医療費の支払い

- 生活費の送金

- 要介護認定の申請などの手続き

- 介護サービスの契約手続き

- 施設入所手続き、介護費用の支払い

対象外となる仕事

任意後見人の仕事は主に事務処理のみとなるため、後見人がサービス提供する行為などは、任意後見人の仕事ではありません。

具体的な仕事例は以下で紹介していますので参考にしてください。

- 事実行為

-

- 料理の提供

- 入浴・排泄介助

- 部屋の整理や清掃

- 本人のみが行える行為

-

- 婚姻や離婚

- 養子縁組や離縁

- 遺言の作成

- 日常生活その他

-

- 日用品や衣服の購入

- 入院の際、保証人になること

- 債務の保証人になること

- 治療に関して同意すること

ただし家族が後見人の場合、任意後見人としてではなく、家族として介護者となり、身の回りの世話をすることは可能です。

任意後見制度のメリットとデメリット

ここまで解説してきた任意後見人の特徴を踏まえ、任意後見制度を利用するメリットとデメリットを紹介します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

以下で詳しくメリット・デメリットの内容を見ていきましょう。

メリット

本人の希望を契約に反映しやすい

認知機能が低下する前に、自分で契約内容を決められることから、要望を詳細に反映することができます。

例えば、「将来どのような形で病院での治療や介護サービスを受けたいのか」「自宅を売却するときはどのような条件をつけるか」など、契約内容はさまざまです。

法定後見制度では、本人の判断能力が失われてから結ぶ契約のため、財産管理や介護の方法を法定後見人が決めることも少なくありません。

その場合、本人や家族の意思とは異なる判断が下される可能性もあります。

任意後見人を自分で選べる

契約内容と同様に、後見人を事前に自分で選べることもメリットと言えるでしょう。

法定後見制度は、後見人の選任を家庭裁判所が行います。その場合、親族のなかに本人にとって望ましい候補がいたとしても、家庭裁判所がその人を選ぶとは限りません。

自分の将来を託す人を自分で決められる点は、法定後見制度にはない大きなメリットです。

施設入居の手続きを依頼できる

老人ホームの契約や入居手続きには、入居予定者の判断能力が正常であることが前提にあり、認知機能の低下が見られる場合は契約を結べないケースがあります。

そういった事態に陥っても、任意後見人であれば本人に代わり契約を結ぶことができます。

任意後見人ができることは、老人ホームの入居申請から入居手続き、要介護認定の申請、介護・入院費用の支払い、入院手続きなどです。

介護施設の入所に備えるために、前もって任意後見人を検討しましょう。

デメリット

認知機能低下後は制度が利用できない

任意後見契約は、あくまで本人に判断能力がある間だけ締結できる制度です。

そのため、重度の認知障害がある状態では契約を締結することはできません。

死後の事務処理や財産管理は依頼できない

任意後見契約は本人が死亡すると終了するため、死後の事務処理や財産管理を依頼することは原則できません。

もし自分の死後のことも依頼したいときは、死後の事務処理を取り決める「死後事務委任契約」を締結しましょう。

任意後見人が裏切る可能性がある

本人が信頼を寄せて選んだ任意後見人が裏切るケースは少なからずあります。

本人の判断能力がなくなったことをいいことに、契約内容を自分の都合に合わせて解釈し、本人の財産を私的に使い込むケースが実際に起こっています。

制度上では、任意後見人が勝手なことをしていないかをチェックする「任意後見監督人」が選任されてから、任意後見契約が発動します。

任意後見監督人は、親族や任意後見人受任者からの選任申し立てによって選ばれますが、その後は任意後見監督人だけに監視機能を頼ることになり、第三者によるチェックは行われません。

任意後見人による財産の私的流用などの事態が起こっている以上、「任意後見監督人がいるから安心」とは言い切れません。

老人ホーム入居に任意後見人制度を利用する

最高裁判所事務総局家庭局による調査結果では、全体の6割以上が認知症が原因で成年後見制度の利用を開始しています。

認知症は症状が進行すると在宅介護が困難となり、施設入居に移行する可能性が高くなってきます。

そこで、この項目では施設入居にあたり、任意後見人がどのような役割を担っているのか紹介します。冒頭で紹介した「任意後見人の仕事内容」のおさらいも兼ねて確認していきましょう。

本人の預貯金を管理する

認知機能が低下すると、お金の管理が困難になり、財産を失う可能性があります。

銀行は悪用される事態を防ぐことを目的に、本人の口座を凍結することがあります。

その際、任意後見人がいれば銀行口座の凍結を解除できます。

施設入居費や介護サービス費を本人の預貯金から捻出することを考えている方にとって、口座が凍結されてしまうと家族にも負担がかかってしまいます。

そうならないためにも、任意後見制度の利用は重要と言えるでしょう。

なお、老人ホームにかかる費用は以下の記事で詳しく解説しています。

施設入居の契約を行う

施設入居の契約を結ぶには法律上、利用者の意思能力が必要であると定められています。

したがって、認知機能が低下している状態での契約は無効となり、入居できません。

その際、任意後見人がいれば本人の代理としてスムーズな施設入居が可能です。

もし、条件やエリアなどから希望する施設があれば、意思能力がしっかりしている間に任意後見人に伝えましょう。

また、老人ホームに入居するまでの流れは主に「施設検索」「見学・体験入居」「契約」の順に進んでいきます。

詳細は以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

身体状況に合ったおすすめの老人ホームの種類

認知能力があるうちに、希望する施設の条件や老後の過ごし方を決めておくことで、本人はもちろんのこと、家族にとっても施設選びに悩むことが減ります。

いまは施設入居の必要がなくとも、加齢とともにいつかは介護を必要とするときが必ずやってきます。

そうした「いつか」に備えるために、この項目では認知症に対応した3つの施設を紹介します。

【一覧表でわかる】老人ホーム8種類の違いと特徴(介護度別・認知症対応)

日常生活の一部に介護が必要なら「住宅型」がおすすめ

住宅型有料老人ホームは施設内バリアフリーを完備し、高齢者が安心して生活できる施設です。

入居者が必要とする生活支援サービス、外部の介護サービスを自由に組み合わせ、身体状況に適したサービスを自分で選ぶことができます。

食事の提供や洗濯、掃除、見守りおよび生活相談を必要に応じて利用できます。

介護サービスも同様に、必要に応じて選択できることから、介護度が低い方にとっては介護サービス費をおさえることができます

また、レクリエーションなど充実しており、入居者同士のコミュニケーションの場としても活用できます。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す24時間が介護が必要なら「介護付き」がおすすめ

介護付き有料老人ホームは24時間体制で介護サービスを受けることができ、入居後の介護ケアが手厚いのが特徴です。

民間施設の中では少ない、要介護5に対応しており、要介護度が上がっても適切なサービスを受けられます。

看取りに対応する施設も多く、最期まで安らかに過ごすことができます。

また、介護付きは看護職員の配置義務があり、健康や血圧の確認などの健康管理から服薬管理、褥瘡などの皮膚疾患による医療行為を受けられます。

さらに、介護サービス費は要介護度に応じて定額で利用できるため、介護サービスの利用回数に関係なく料金は一律です。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す手厚い認知症ケアを受けたい方は「グループホーム」がおすすめ

グループホームは認知症の方を対象とした施設で、認知症ケアの専門である職員の支援を受けることができます。

認知症の方の多くは環境の変化に弱く、ストレスを感じやすいことから、施設では1ユニット9人以下のグループで過ごします。

そのため、信頼関係も築きやすく、施設職員の目が行き届きやすいのが特徴です。

また、認知症の症状を緩和、進行を緩やかにすることを目的に、洗濯や掃除などの家事は入居者同士で協力して行っています。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す

任意後見人に関するQ&A

身の回りの世話やペットの餌やりはお願いできる?

任意後見人にとって身の回りの世話は契約対象外です

食事の用意やペットの餌やりなど、身の回りの世話を任意後見人にお願いしたいときは、準委任契約を別途で結ぶ必要があります。

それ以外にも、任意後見契約の対象外となるものには、入院時の身元の保証人、医療行為の決定などがあります。

亡くなった後の葬儀などはお願いできる?

本人の葬儀をはじめ、死後事務は原則できない

成年後見人の職務は本人が亡くなった時点で終了します。そのため、葬儀をはじめとする死後事務については対象外です。

死後の対応もお願いしたい場合は、別途「死後事務委任契約」を結びましょう。

葬儀や埋葬だけでなく親族などへの死亡の連絡、遺品整理、遺品の引き渡しなども死後事務委任契約で決めることができます。

- 死後事務委任契約

- 委任者が生前に信頼できる受任者との間で、死後の事務に関することを決める契約のこと。

死後事務委任契約を締結することで、死後の事務に法的効力が発生します。

認知症でも任意後見の契約は可能?

即効型の任意後見契約は結ぶことができます

軽度の認知症の場合、判断能力があれば即効型の任意後見契約は結ぶことができます。

しかし、認知症が進行してしまい、判断することが難しいとなれば任意後見契約を結ぶことはできません。その場合は法定後見制度を利用しましょう。

任意後見人は仕事をいつから開始する?

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから開始されます。

任意後見人の仕事は、本人が認知症を発症したりして判断できなくなった状態になってはじめて仕事が開始されます。

具体的には、家庭裁判所が任意後見人を監督すべき任意後見監督人を選任すると同時に、任意後見人として権利が発生します。

任意後見人は複数人いても大丈夫?

任意後見人は1人でなくても、大丈夫です

任意後見人は複数人を選ぶことも可能です。

複数人選出した場合、代理権は単独代理と共同代理に分けられます。また単独代理はさらに2タイプあります。以下でそれぞれの概要を確認してみましょう。。

- 単独代理(分担)

- 行為の内容に応じて、代理権を分担する

- 単独代理(全行為)

- 全ての行為を、ほかの後見人に関係なく単独で代理できる

- 共同代理

- 後見人で意見が一致しなければ代理行為ができない

※行為とは、本人が行った内容のこと

また公証人手数料は単独代理では後見人ごとに契約をするため手数料が増えます。しかし共同代理は、後見人が何人いても契約数は1のため手数料は変わりません。

デメリットは単独代理の場合、意見に不満する者がいても代理できることです。

共同代理は全員の意見が一致しないと代理不可です。後見人同士で意見が対立して代理行為が進まない場合があるので注意しましょう。

この記事のまとめ

この記事のまとめ- 任意後見制度は本人の意思で後見人を決められる

- メリットは本人の要望を具体的に反映できる

- 判断能力が低下すると制度の利用ができなくなる

- 即効型、将来型、移行型の3種類に分けられる

- 任意後見契約の解除は任意後見監督人の選任前後で規定が異なる

- 複数人の任意後見人も選べる

他の人はこちらも質問

任意後見人に誰がなる?

任意後見人は家族だけでなく友人、司法書士、法人などがなれます。公的な資格は必要ありません。また後見人は1人でなく複数人を選んでも問題ないです。

任意後見制度で何ができる?

任意後見制度ができることは以下の通りです。

- 財産管理

- 介護、看護サービスの契約

- 要介護認定の申請

- 不動産管理

- 光熱費の支払い

任意後見人はいくら?

任意後見人の報酬の目安は、管理財産が1,000万円以下で月額2万ほど、1,000〜5,000万円で月額3〜4万円、5,000万円以上で月額5〜6万円ほどです。

任意後見人は誰が選ぶ?

任意後見人は自分自身で選べます。信頼できる人にお願いできるのは、任意後見人の強みです。任意後見人となるタイミングは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約を交わすことです。

この記事の

この記事の