血管性認知症とは

血管性認知症は、脳の血管が破れたり、詰まったりすることで生じる脳血管障害の後遺症で生じます。

脳の血管にトラブルが起きると、急性もしくは慢性の脳虚血(脳の血流が少なくなる)の状態から、障害のあった部位の脳の機能が低下または消失して認知症になると考えられています。

また、脳血管障害の後遺症には、血管性認知症のほかにも、歩行障害や言語障害などの神経症状があります。

血管性認知症の特徴としては、ほかの認知症と比べると、女性よりも男性の方が多いのが特徴です。

アルツハイマー型認知症との違い

血管性認知症は、症状がなだらかに進行するアルツハイマー型認知症と比べ、脳梗塞や脳出血を起こして進行するため、段階的に症状が進行します。

アルツハイマー病の原因は、アミロイドβというたんぱく質が増加し溜まることで発症します。一方、血管性認知症は脳の血管が詰まる脳血管障害が原因です。

なかでも、脳梗塞による発症リスクが高く、全体の70〜80%を占めており、高血圧や糖尿病などの生活習慣病も深く関係しています。

認知症の妄想とせん妄の違い

妄想は認知症の症状のひとつで、認知機能の低下または症状に対する苦しみ、自尊心が傷つけられたなどから現れるとされています。

症状は、自分の大事な物を盗られたと思い込む物盗られ妄想、いま自宅にいるのに「家に帰る」と言い出す帰宅妄想などがあります。

一方せん妄は、術後や持病の重症などによる一時的な意識精神障害の一種です。時間や場所の認識が難しくなる見当識障害や注意力の低下、人格の変化、幻覚、幻視などです。

血管性認知症の余命

血管性認知症の余命は約5年といわれています。アルツハイマー病の平均余命は8年であるため、血管性認知症の余命はアルツハイマー病より短いことがわかります。

血管性認知症の方が余命が短い理由は、認知症の症状よりも脳卒中や心臓発作で死亡する可能性が高いためだと考えられています。

出典:「認知症疾患診療ガイドライン2017」(日本神経学会)

血管性認知症の症状

血管性認知症ではしばしば運動麻痺や知覚麻痺、構音障害、パーキンソン症状など認知機能障害以外の神経症状を伴います。

そのほか、感情失禁や夜間せん妄など心理行動面の症状がみられます。

特徴はまだらに症状がでること

血管性認知症は症状がまだらに現れることから、まだら認知症ともいわれています。脳血管障害の部位によっては、認知機能が保たれたり障害が起きた部分があったりするため、まだらに症状がみられます。

さらに、自律神経の乱れから自律神経のバランスを保つことが難しくなって、まだら認知症が起きる場合があります。

症状は、朝できていたことが夕方になるとできなくなるなどであり、物忘れは目立つが判断力や理解力はあるのも、まだら認知症の症状のひとつです。

感情失禁

血管性認知症になると、感情をコントロールすることが難しくなります。

認知症の方の感情を少し刺激するだけで怒ったり泣いたりする、いつもより感情が激しく出るなどの症状があります。

感情をあらわにするだけでなく、表情がなくなる場合もみられます。これらの症状を感情失禁といい、感情的に対応するのは逆効果です。

冷静な態度で、相手の気持ちを理解して寄り添ってあげることが大切です。

失語・失行・失認

血管性認知症の場合、記憶障害以外にもさまざまな症状が現れます。

「失行」や「失認」、「失語」という症状が現れることもあります。

失語

脳の中の言語にかかわる部位が損傷することで「聞く・話す・読む・書く」などができなくなるのもその一例です。

これを「失語」と言いますが、失語を発症すると、思っていることをうまく伝えられなかったり、他人とコミュニケーションが取れなくなったりします。

失行

「失行」とは、これまで普通にできていたことができなくなる状態のこと。

例えば「服を着られなくなる」「自宅の鍵がかけられなくなる」「お箸が使えなくなる」などの症状がみられます。

その様子を見ていると、つい代わりにすべてを手伝いたくなると思いますが、すべてやってしまうと認知機能がさらに低下して、次第に何もできなくなっていく可能性があります。

そのため、見守りながら、どうしてもできないときだけ助けるのが基本的な対応になります。

失認

「失認」とは、体はどこも悪くないのに、五感にかかわる認知能力がうまく働かなくなる状態のことです。

人は何かを見たとき、形や色、位置や動きなどを情報として脳の中に取り込み、さらに匂いや音などを感じることで何が起こっているかを判断します。

しかし、失認の症状が現れると情報を取り込む機能がうまく働かないので、例えば知り合いが家を訪ねてきても「知らない人が勝手に家に上がり込んでいる」と思い込んでしまいます。

アパシー

血管性認知症は、アパシーの症状がみられやすくなります。

アパシーは、すべてのことに興味・関心がなくなるといった症状で、健康面や衛生面などの生活習慣が乱れていきます。

アパシーになりやすい原因として、血管性認知症のほとんどの人は認知症の自覚があります。自覚があることにより、不安や孤独感が生まれ無気力状態になる場合があるため、アパシーとして症状が出るのです。

血管性認知症の進行

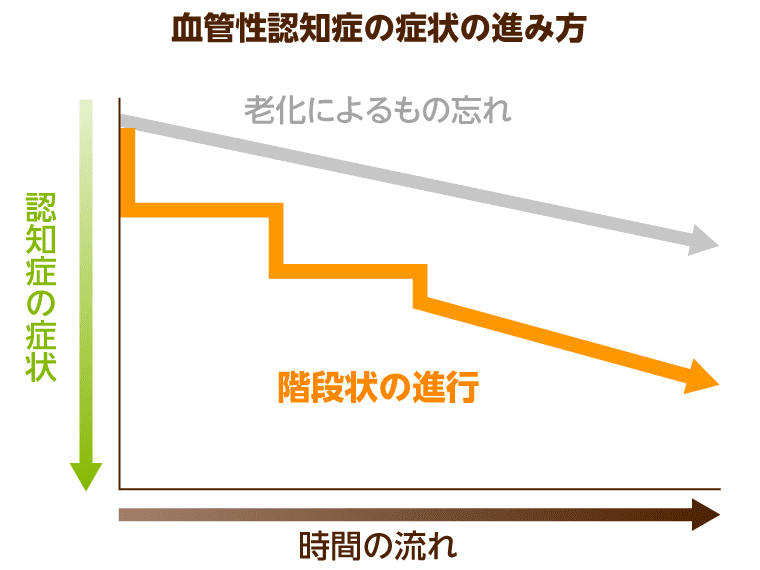

血管性認知症の進行の経過は、アルツハイマー型認知症のように徐々に進むのではなく、脳血管障害の再発を起こすたびに悪化する傾向にあります。

そのため、症状の進行を以下のようにグラフにすると、脳血管障害の再発のタイミングで一気に症状が進むという階段状になっています。

例えば、一回目の脳梗塞で記憶障害が出現し、再発してパーキンソン症状が加わる、といったように症状が進みます。

そのため、脳梗塞を再発しないように生活習慣に気をつけたり、リハビリを重ねたりすることが重要です。

初期症状

血管性認知症は、脳血管障害が起きるたびに階段状に進行していきます。初期症状として、人によって異なりますが、記憶障害よりも先に意欲低下が現れることが多いです。

ただし、まだらに症状がでるため、おかしいと思っても認知症と疑わずに過ごしてしまう場合があります。

その他の初期症状として、失認や失語、失行がみられるようになります。

中期

血管性認知症の中期になると、発音ができなくなったりする発音障害、嚥下(えんげ)障害などがみられます。

嚥下障害は、そのままにしておくと肺炎などのリスクが高くなるので、早めの対応が必要です。

また、歩行障害や排尿障害、歩行障害による転倒なども起きるようになり、介護を必要とする時間が増えていきます。

さらに、夜間せん妄や感情失禁、焦燥などの症状もみられ、介護者は症状に合わせた適切なケアが求められます。

末期

末期では、失禁や記憶障害を含む認知機能障害、運動障害が重度になります。

初期や中期でみられた症状のほとんどが重くなり、寝て過ごす時間が長くなるため、常時介護が必要となるケースが増えてきます。

また、食欲も低下してほとんど食事をしなくなることから、著しく体力が低下していきます。意欲の低下が進行して感情や表情の変化がみられないので、自分の意思を伝えたり決断したりすることも難しくなります。

血管性認知症の原因(危険因子)

続いて、血管性認知症の原因について解説していきます。

主な原因は生活習慣にあるので、日頃から意識して生活することが大切です。

原因の7~8割は脳梗塞

血管性認知症の原因は、脳の血管にトラブルが生じて発症する病気の総称である「脳血管障害」です。

脳血管障害の代表的なものには、脳内の血管が破れる「脳内出血」、脳を覆っているくも膜の下で出血する「くも膜下出血」、血管が詰まる「脳梗塞」などがあります。

なかでも脳梗塞の割合が高く、全体の70~80%を占めています。

脳の血管が細くなったり、血管に血の塊が詰まったりする脳梗塞になると、障害された部位の脳に酸素や栄養が送られなくなって脳の細胞が壊れ、認知機能障害が現れるようになるのです。

その主な原因は、私たちの日々の生活習慣に関係があります。

生活習慣病が脳血管疾患を引き起こす

「生活習慣病」が、脳血管障害の発症に深く関わっていることがわかっています。

生活習慣病のなかでも特に、高血圧や糖尿病、脂質異常症は、動脈硬化を誘引することで血管を詰まらせ、脳梗塞のリスクを高めてしまうのです。

高血圧とは「慢性的に血圧が高い状態」のこと。

血圧は常に一定ではなく、一日のなかでも上昇と下降を繰り返しています。

しかし、慢性的に血圧が高い状態になると、血管は次第に硬くなっていき、動脈硬化などを引き起こします。

糖尿病の方は注意が必要

糖尿病とは、一定幅で変動するようにコントロールされるはずの血糖値が下がらず、高血糖の状態が続くことで発症する病気です。

糖尿病は3大合併症(網膜症、腎症、神経障害)を起こしやすいと言われており、脳梗塞は「第4の合併症」と言われるほど発症数が多くなっています。

また、脂質異常症とは、血液中に含まれるコレステロールや中性脂肪の値が一定の基準よりも多くなる状態のこと。

脂質異常症が進むと血液が血管内で固まり、結果として血管が細くなることで血液の流れを妨げます。

このようにして生じた動脈硬化が、脳梗塞を引き起こす原因になるのです。

血管性認知症の診断(検査)方法

続いて、血管性認知症の診断方法を解説していきます。

診断

血管性認知症は、突然倒れるような大きな脳梗塞ではなく、小さな脳梗塞を繰り返すうちに少しずつ現れることもあります。

この場合は脳梗塞の自覚がないため、アルツハイマー型認知症などと間違われることも少なくありません。

血管性認知症の診断で重要なのは、認知症と脳血管障害の間に明らかな因果関係があるかどうかです。

つまり、脳梗塞などで倒れて回復した後に認知障害が出たとしても、もしかすると倒れる前からアルツハイマー型認知症だったということも考えられます。

そのため、脳血管障害で倒れたタイミングと、認知症の症状が現れたタイミングにずれがないかを問診で確認したり、さらに血管にトラブルが生じた脳の部位と認知機能障害が一致しているかどうか、などを検査して確認することが重要になります。

検査

血管性認知症が疑われるときは、頭部CTやMRIを使って脳の画像を撮ります。

頭部CTやMRIの画像を見れば脳を詳細に確認できるので、認知機能にかかわる部位(前頭葉や側頭葉、後頭葉、視床、海馬など)で脳梗塞が生じていないか診断することができます。

ここで注意したいのは、脳梗塞を起こしていなくても、血管が細くなって血流が滞っているケースです。

脳の血流の低下も認知症を発症する原因になるので、それが原因となっている可能性があるときは、脳の血管の状態を調べるMRアンギオグラフィや脳血管造影、脳の血流状態を調べる脳血流シンチグラフィーなどといった方法をあわせて行います。

血液検査や心電図検査も行われる

また、脳血管障害は生活習慣病が原因なので、血液検査によるコレステロールや中性脂肪値のチェックのほか、心電図検査、骨密度などの検査も行われます。

ただし、たとえ脳血管障害を発症した後に現れた認知症であっても、必ずしも血管性認知症とは限りません。

そのため、認知症と脳血管障害の時間的な関連性や発症したタイミングにずれがないかなどを詳細に調べ、最終的な診断に至ることになります。

血管性認知症の治療方法

血管性認知症は、原因となる脳梗塞などの脳血管障害が再発することで、症状が進行します。

つまり、脳血管障害を引き起こす高血圧や糖尿病などの生活習慣病の改善・予防が最優先なのです。

血管性認知症は治るのか

血管性認知症は、ほかの認知症と同様、完全に治療するのは困難とされています。

なお、血管性認知症による記憶障害などを改善する薬は確立されていません。さらに、脳血管障害で死滅した細胞を元に戻すことができないので、完治させることは難しいです。

ただし、進行を緩やかにすることはできます。そのため、初期段階のうちに治療をして、進行を遅らせたり症状を緩和したりすることが大切です。

薬物療法

血管性障害の原因でもある脳卒中や脳梗塞の再発を防ぐために、血流の流れを改善する薬が処方されることがあります。

その他の原因とされる高血圧や糖尿病を予防するのに、高血圧薬や脳血流改善薬などを使うときもあります。

また、うつの症状が現れた場合には、抗うつ薬や精神安定薬などを使用します。

さらに、アルツハイマー病の方に処方する、認知症の進行を遅らせる薬を処方する場合もあります。

非薬物療法

血管性認知症は、歩行障害や手足のしびれ、片麻痺などが現れるので、理学療法士による運動機能のリハビリテーションは欠かせません。

言語障害がみられるときは、言語聴覚士による言語機能のリハビリテーションも行います。

リハビリは訪問リハビリテーション、または通所リハビリテーション(デイケア)を利用します。

どちらも専門家による、症状にあわせたリハビリを受けることができます。

血管性認知症の予防

血管性認知症の治療方法がわかったところで、続いて血管性認知症の予防方法を解説していきます。

生活習慣を整える

生活習慣病をそのままにしておくと、脳梗塞などを発症する可能性があり、血管性認知症の間接的な要因となるのです。

喫煙や食事、運動不足、過度の飲酒などが積み重なった結果、生活習慣病を発症するといわれています。

遺伝から生活習慣病を発症するリスクは低いので、自分の生活習慣を見直して整えることによって、血管性認知症を予防することにつながります。

適度に運動する

適度な運動は生活習慣病の予防だけでなく、脳が活性化され認知症の発症リスクを軽減します。

続けることが大切なので、最初から運動量を大幅に増やすことはせず、週2回以上のウォーキングを30分程度から始めてみましょう。

コグニサイズ」であれば、より認知症予防の効果が期待できます。たとえば、足踏みをしながら簡単な足し算をする、3の倍数で手を叩くなどです。

認知症ケアにおすすめの施設

認知症の介護は、介護者の負担も大きく、共倒れになってしまうケースも少なくありません。

早めの段階で、施設入居を検討しておきましょう。

グループホーム

グループホームは認知症の方が入居する施設です。そのため、認知症の症状を緩和したり遅らせたりするリハビリやレクリエーションなどを積極的に行っています。

さらに日常生活では、本人の残存能力を活かすために、できる範囲の家事を自分たちで行い、脳を刺激していきます。

血管性認知症は再発予防が重要となるため、認知症ケアに特化したリハビリを提供するグループホームはおすすめです。

施設で働く職員は認知症の対応や精神的なケアの知識、そして経験が豊富なので、一人ひとりに合わせたケアを行い、ストレス緩和にもつながります。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す住宅型有料老人ホーム

住宅有料老人サービスは、自立から要介護5までの方を受け入れています。そのため、認知症の方が安心して過ごせる環境が配慮されているか、医療・看護ケアの充実度は施設ごとで異なります。

介護サービスは外部のサービス、もしくは在宅介護で利用していたサービスを継続して利用が可能です。

人によって症状が違う血管性認知症の方も、同じ介護サービスを利用できるので、安心してサービスを受けることができます。

さらに、脳を活性化するレクリエーションなども行われているため、予防や症状緩和への効果も期待できます。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す介護付き有料老人ホーム

血管性認知症は症状がまだらに出るため、手厚い介護ケアがあると安心です。

介護付きであれば、24時間の介護体制が整い、日中は調子が良かったけれど夜間帯は調子が悪くなった、というときでも介護職員がしっかり対応します。

介護付きは原則、終身利用が可能であり、症状の進行によって歩行障害や失禁などの症状が現れても、症状に合わせた介助が行われるので、本人も家族も安心できます。

そして、日中は看護職員も常駐しています。薬の管理や服薬にも対応してもらえるため、飲み忘れを防ぐことができます。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す

血管性認知症の方への介護のポイント

最後に、血管性認知症の方の介護をする際のポイントを解説していきます。

症状の原因を理解する

感情失禁は脳の中でも感情を司る前頭葉が損傷を受けたときに起こりやすいと言われています。

場違いなのにもかかわらず、いきなり笑ったり泣いたりしてしまう状態になります。

また、欲求も抑えられなくなり、大量に買い物をしたり、際限なく好きなものを食べ続けたりすることもあるのです。

まるで人が変わったようになるので周りの人は驚きますが、あくまでもこれは認知症の症状のひとつなので、「やめて!」と大声を出したり、食べ物を取り上げたりするのは逆効果です。

静かに寄り添い、孤独じゃないと感じてもらう

血管性認知症の方への対応として、ゆっくりとそばに寄っていき、どうしたのか聞いてみましょう。

本人は的確に答えられないかもしれませんが、静かに寄り添い、孤独ではないと感じてもらうだけでも効果があります。

もしかすると、不快に思うことがあったり、うまくできないことがあったりして、歯がゆい思いをしているのかもしれません。

症状の原因がわかれば、周囲が少しだけ手助けして、「自分で解決できた」という自信を持たせてあげると、症状を抑えられることがあります。

本人が意欲的になれる環境を整える

血管性認知症の特徴として、意欲の低下や無気力状態に陥り、活動量が減って引きこもりがちになることがあります。

これも前頭葉の損傷が原因だと考えられていますが、そのままの状態が長く続くと「廃用症候群」になりかねません。

廃用症候群というのは、長期間にわたって身体を動かさなかったり、寝たきりでいたりすることで、心身機能が低下する症状のことです。

廃用症候群の防止にはリハビリテーションや生活習慣の改善などが必要です。

しかし、そもそも意欲が低下しているので、簡単にはリハビリにも取り組まないでしょう。

そんなときは、本人が以前に取り組んでいた趣味を思い出させたり、毎日楽しんで行うことができる日課をつくったりするなどして、少しでも意欲的になれる環境を整えましょう。

あきらめずに毎日少しずつでも体を動かすように促せば、次第に意欲が湧いてくる可能性があります。

他の人はこちらも質問

脳血管性認知症はどうなる?

脳血管性認知症になると、物忘れなどの記憶障害のほかにさまざまな症状を発症します。

人とコミュニケーションを取りにくくなる失語、今までできていたことができなくなる失行、五感の認知機能が働きにくくなる失認などです。また、パーキンソン症状や運動麻痺、感情失禁なども見られます。

脳血管性認知症はなぜ?

脳血管性認知症の原因は、主に脳血管に何らかの障害が起きる脳血管障害です。

代表的な脳血管障害は脳内出血、脳梗塞、くも膜下出血などがあります。なかでも脳梗塞が原因で、脳血管性認知症を発症する割合は7〜8割と最も高いです。

血管性認知症は何歳?

脳血管性認知症を発症する年代は、60歳〜70歳台に多いと言われています。特に男性の発症率が高く、続いて若年性認知症となります。

アルツハイマーはいつから?

アルツハイマー型認知症は60歳以上に多く見られます。しかし、40代〜50代といった若い方が発症する、若年性アルツハイマー病の発症リスクも高い傾向にあります。

この記事の

この記事の