高齢者向け訪問入浴とは

訪問入浴サービスは自宅での入浴が難しい方に対して対象者の自宅に直接訪問し、専用浴槽での入浴をサポートする介護保険適用のサービスです。

専用の入浴車にはボイラーが搭載されており、防水マットの上に組み立てた浴槽で安心して入浴を楽しめます。

看護師は入浴前に血圧や体温などを確認し、ご利用者の体調管理を徹底します。これにより、ご利用者の身体の清潔を保つだけでなく、心身機能の維持や回復にもつながります。

訪問入浴は、要介護度が高い方でも、安心して自宅でお湯に浸かることができる点が特徴です。

介護保険を利用することで、費用の一部負担のみでサービスを受けることが可能です。

訪問入浴の目的

訪問入浴サービスは、要介護状態にある高齢者に対して、入浴のサポートを行うことを目的としています。

このサービスは、入浴によるリラックス効果で睡眠の質を向上させ、皮膚を清潔に保つことで感染症の予防も図ります。

入浴は健常者にとっては日常的な行為ですが、身体機能が低下した高齢者にとっては非常に困難な作業となります。

特に寝たきりに近い状態の方にとっては、家族の介助があっても入浴が難しい場合があります。

訪問入浴は、このような状況でも安心して自宅で入浴できるように設計されたサービスです。

訪問入浴のサービス内容と特徴

浴槽を持ち込む

訪問入浴サービスでは、簡易式浴槽を利用者の自宅に設置し、入浴のサポートを行います。

最低でも2畳程度のスペースが必要ですが、確保できれば一軒家だけでなく団地やマンションでも利用可能です。

多くの場合、都市部の共同住宅でもこのサービスが活用されています。

サービスは看護職員1名と2名以上の介護職員が担当し、入浴前後には体調チェックが行われます。

ご利用者の体調次第では、全身浴から部分浴、あるいは身体を拭く清拭に切り替えることもあります。

訪問入浴介護の利用条件・利用対象者

訪問入浴介護は、要介護1〜5の認定を受けた方が対象となります。

また、要支援1・2の方も特定の条件下で「介護予防訪問入浴介護」を利用することが可能です。

| 訪問入浴介護 | 要介護1〜5の方 |

|---|---|

| 介護予防訪問入浴介護 | 要支援1・2(特定の条件あり) |

要支援1・2の方の特定の条件とは、自宅に浴槽がない場合や感染症などで公共の入浴施設が利用できない方が該当します。

訪問入浴を利用するには、主治医の許可が必要です。

入浴に問題がないかを判断するために、医師から具体的な指示書が出され、これに基づいてサービスが提供されます。

種類支給限度基準額とは

種類支給限度基準額とは、市町村が特定の介護サービスに対して設定する利用制限の基準額のことです。

訪問入浴介護などのサービスは、地域によっては数が限られており、住民が公平に利用できるよう、利用回数に制限が設けられることがあります。

これにより、サービスが集中せず、必要な方に適切に提供されることを目指しています。

具体的な利用制限については、各市町村の窓口で確認することをおすすめします。

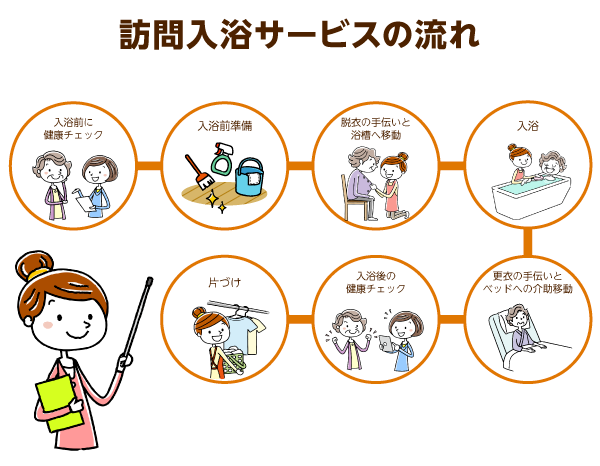

訪問入浴当日の流れ

訪問入浴当日は、スタッフが専用の浴槽を持参し、事前に体調チェックを行った後、入浴のサポートを行います。

利用者の状態に応じて、全身浴や部分浴などが選択されます。

事前準備

訪問入浴サービスでは、入浴に必要な物品(浴槽やタオルなど)は基本的に事業者が準備します。

| 事業者 | 基本的に入浴に必要な物品(浴槽やタオルなど) |

|---|---|

| 利用者や家族 | 入浴後の着替えなど |

ただし、普段使用している軟膏やお気に入りのシャンプー、入浴剤がある場合は事前に用意しておくことが推奨されます。

心身の状況や個々の好みに応じた物品の準備も重要です。

当日の流れ

訪問入浴サービスの当日は、専用の訪問入浴車でスタッフが利用者の自宅を訪問します。

車両には簡易浴槽やその日に使用するお湯が用意されており、必要な機材を持ち込み入浴準備を進めます。

当日の基本的な流れは以下の通りです。

- 必要な機材を持ち込み入浴準備を進める

- 看護職員がバイタルチェックを行い当日の健康状態を確認

- 体調に問題がなければ、介護職員が脱衣と入浴の準備を行い簡易浴槽にお湯を張る

- 準備が整ったら、介護職員がベッドから浴槽への移動を手伝い全身浴や部分浴を開始

- 入浴中は利用者の体と髪を優しく洗い、肌の状態に異常がないか確認する

- 入浴後、再びバイタルチェックを行い、体調に異常がないか確認する

- 必要に応じて入浴後のケアを行う(軟膏を塗る、湿布を貼るなど)

- スタッフが浴槽を片付けお湯を排水溝などに流して終了する

訪問入浴の所要時間

訪問入浴の所要時間は、準備から片付けまで約50分程度です。

主な内訳は、入浴前の健康チェックや浴槽準備、脱衣に15〜20分、入浴自体は10分ほどかかります。

入浴後は、健康状態の確認や浴槽の片付け、着替えなどに15〜20分程度が必要です。

保湿ケアや爪切りなどを追加する場合、時間が延びることもあります。

訪問入浴の利用料金・費用

訪問入浴の基本料金は、利用者が要支援1~2の場合は全身浴856円、清拭または部分浴が770円。利用者が要介護1~5の場合は、全身浴1,266円、清拭または部分浴が1139円と設定されています(厚生労働省「介護報酬の算定構造」2024年4月改訂版)。

ただし、この金額は介護保険の自己負担額が1割の場合です。一定以上の所得がある場合は、2~3割となるため注意が必要です。

サービスの所要時間については、準備から片づけまでは一般的に45~50分。そのうち、お湯につかっている時間は10分ほどです。

| 要介護度 | 基本単位数 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 要支援1、2 | 856 | 856円 |

| 要介護1~5 | 1,266 | 1,266円 |

1単位10円として計算すると1万2,660円。自己負担1割であれば、利用者が負担するのはそのうちの1割である1,266円です。

さらに、介護福祉士などを一定以上の割合配置し、研修を実施している場合、あるいは中山間地域でサービス提供を行っている場合は、「加算」がつきます。

ほかの入浴サービスとの比較

デイサービス(通所介護)との違い

デイサービスは、利用者が施設に通い、入浴や食事、レクリエーションを受ける介護サービスです。

訪問入浴との違いは、デイサービスでは施設に移動してサービスを受けるのに対し、訪問入浴では自宅で入浴介助を受けられる点です。

特に、寝たきりなど移動が難しい要介護度の高い方にとって訪問入浴は自宅での入浴が可能なため非常に便利なサービスです。

また、専用の入浴車が自宅まで来て必要な物品も全て準備してくれます。

デイケア(通所リハビリ)との違い

デイケアは、通所リハビリとも呼ばれ、病院や介護施設に通ってリハビリを受けるサービスです。

特に、退院後も継続してリハビリを行いたい人に利用されることが多く、食事や入浴、レクリエーションも提供されています。

デイケアもデイサービス同様に、利用者が施設に通ってサービスを受ける点が特徴です。

一方、訪問入浴サービスは自宅で入浴を提供するため、特に移動が難しい方に適したサービスとなっています。

自宅でリハビリを希望する方にとっては、訪問リハビリと訪問入浴を併用することも可能です。

ホームヘルパーの入浴介助との違い

ホームヘルパーによる訪問介護でも、自宅で入浴介助を受けることは可能です。

しかし、訪問介護では簡易浴槽やお湯の持参はなく、看護職員による健康チェックも行われません。

| サービス | 浴槽持ち込み | 体調チェック |

|---|---|---|

| 訪問入浴 | 〇 | 〇 |

| 訪問介護 | ✕ | ✕ |

訪問介護の場合、利用者の自宅にあるお風呂場を利用するため、バリアフリー化などの改修が必要になることがあります。

一方、訪問入浴ではスタッフが簡易浴槽を準備し、お湯も持参するため、寝たきりなどで自宅の浴室を利用できない場合でも入浴が可能です。

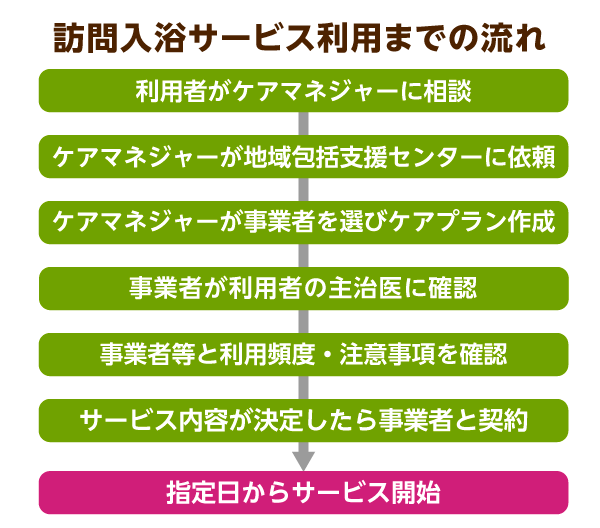

訪問入浴利用開始までの流れ

訪問入浴を利用するには、まず担当ケアマネージャーに相談し、希望を伝えることが必要です。

ケアマネージャーは利用者や家族の要望を聞き、適切な訪問入浴事業所を探し出し選定します。

- 担当ケアマネージャーに相談

- ケアマネージャーが利用者や家族の要望を聞き訪問入浴事業所を選定

- 事業所に特に問題がなければ契約へ

- 事業所のサービス内容や料金について書面で詳細の説明を受ける

- 内容に納得した場合同意書を作成し正式に契約を結ぶ

- ケアプランに訪問入浴が組み込まれサービスを開始

また、市町村の介護保険窓口や地域包括支援センターへの相談もスムーズな手続きをサポートしてくれます。

訪問入浴の注意点

利用者の入浴拒否

利用者が入浴を拒否する理由には、羞恥心や認知症の症状、入浴への恐怖感などがあります。

同性のスタッフを希望する場合は、事前に事業所にその旨を伝えることで対応可能です。

また、スタッフの性別や相性に配慮した事業所選びをすることで、よりスムーズに入浴が進む場合があります。

このような事前準備は、利用者の安心感を高めるためにも重要です。

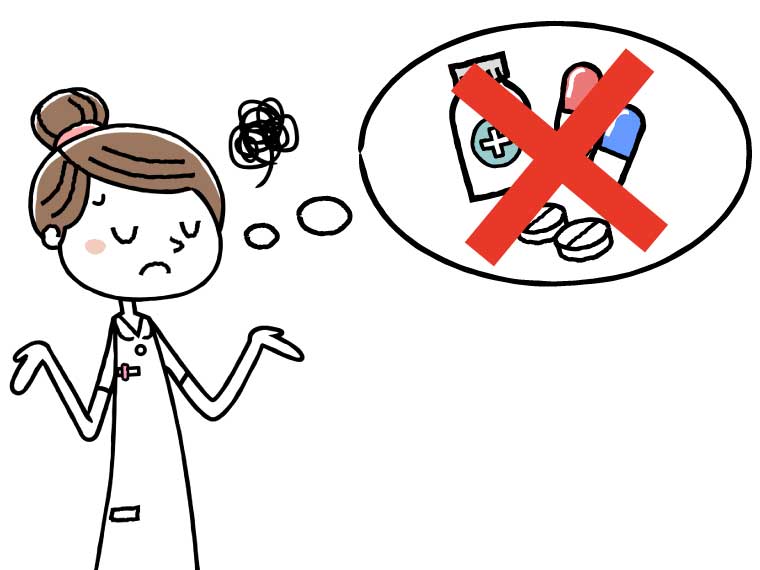

医療行為を行えない

訪問入浴には看護師や准看護師が同伴しますが、原則として自宅での医療行為は行えません。

看護職員が対応できるのは、バイタルチェックや軟膏の塗布、湿布の張替えなど、入浴に関連した健康管理が中心です。

例えば、痰の吸引や褥瘡のケアなどの医療行為はできません。

医療行為が必要な場合は、訪問看護などの別のサービスを利用する必要がありますので、事前に確認しておくことが大切です。

訪問介護と比較すると割高

訪問入浴サービスは、訪問介護に比べると料金が割高です。

訪問介護では1名の介護職員が対応するのに対し、訪問入浴は看護職員1名と介護職員2名の計3名体制で行われるため費用が高くなります。

| 訪問介護(60分利用・自己負担1割の場合) | 約600円 |

|---|---|

| 訪問入浴(45〜50分) | 約1,256円 |

このため、訪問入浴の利用回数を増やすには経済的な負担が大きい点がデメリットとなります。

訪問入浴を利用するメリット・デメリット

メリット

訪問入浴のメリットは、寝たきりの方など要介護度の高い方でも清潔を保てる点です。

他にも以下のようなメリットがあります。

- 寝たきりの方など要介護度の高い方を保てる

- 介護職員や看護職員の支援を受けながら安全に入浴できる

- 入浴のリラックス効果が精神的な健康にも良い影響を与え、QOL(生活の質)を向上

- 家族の介助負担を軽減、入浴介助時の事故のリスクを減らせる

さらに、お湯に浸かることで血行が良くなり、身体機能が向上し、便秘や褥瘡(床ずれ)の予防に繋がる効果も期待できます。

デメリット

訪問入浴のデメリットとして以下のことが挙げられます。

- 駐車スペースの確保が必要

- 利用者が入浴中に他人に裸を見られることへの羞恥心を抱く可能性

特に同性の介護職が手配できない場合、利用者が不快に感じる可能性があるため、事前に十分な配慮が必要です。

他人が自宅に来ること自体にストレスを感じる方もいるため、その点も注意が必要です。

この記事の

この記事の