喘息とは

喘息は、呼吸時に空気が通る気管支が長く炎症を起こし、炎症が強いときに気管支が狭くなる病気です。

気管支が狭くなると、夜間や早朝に咳が出やすくなり、発作的な息苦しさや胸の苦しさも起こるようになります。重症になってくると会話ができなくなり、苦しくて横にもなれない状態が続くようになるのです。

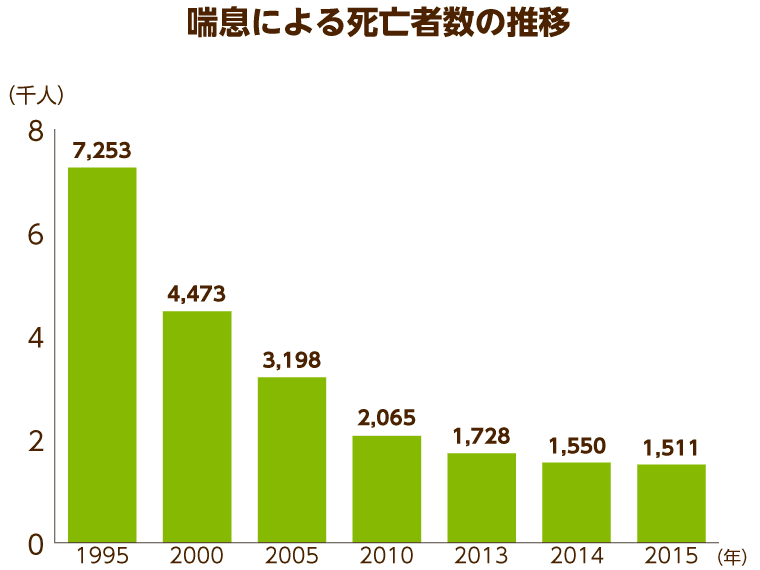

喘息は死に至るリスクもあり、以下のグラフは喘息による死亡者数を表しています。

高齢者の喘息だと、たばこの煙や大気汚染など空気が汚れた環境に長時間過ごしていたことのほか、風邪症候群などの呼吸器感染症やストレスなどが原因となる場合が多くなります。

成人期以降に発症し、アレルゲン物質に起因しない喘息の割合が高くなるのです。しかし、吸入ステロイドを毎日吸入する治療が始まり、劇的に喘息死は減っています。

高齢者は喘息に要注意!

高齢者の喘息は、乳幼児期~小児期に発症する「小児喘息」とは異なり、炎症反応が強い一方で、アレルギー反応があまり起きません。

呼吸器関連の感染症のほか、環境的な要因や加齢による免疫力の低下、さらには強いストレスや心身の疲労の蓄積などによって気道の炎症がなかなか改善せず、気道が狭くなる状態が長く続き、やがて喘息症状が現れるのです。

また、高齢者は一見すると呼吸器とは関連性がないような合併症を持っていることが多く、こうしたさまざまな要因が複雑に関わり合うことが、喘息を引き起こす原因となっています。

咳喘息は痰を伴わない咳が続く

咳喘息の症状

咳喘息を発症すると、1ヵ月以上にわたって空咳が続きます。

症状がひどいときは1年以上に咳が出続けるというケースもありますが、通常の喘息にみられるような「ゼーゼー」や「ヒューヒュー」といった喘鳴や呼吸困難は起こりません。

また、痰がからむことはなく、熱が出ないことも多いです。夜中~明け方にかけて激しい咳が出ること、そして喫煙や寒暖の差などで咳が出やすくなるのが咳喘息の特徴と言えます。

激しい咳の発作になると、胸が痛くなるほか、嘔吐や失神が起こることもあるので注意が必要です。

発症後、喉に違和感を持つようになることもあり、長時間にわたって人と話をしていると、喉が渇いて枯れてしまうこともあります。

咳喘息は本格的な喘息の前段階だと言われており、実際、咳喘息をずっと放置したことによって、本格的な喘息を発症してしまうということも少なくありません。

喘息へと移行する前に適切な治療を受けることが大切です。

咳喘息の診断基準

咳喘息は、問診によって病歴について詳しく聞いたうえで、現れている症状から総合的に診断されます。

これまでの病歴としては、喘鳴や呼吸困難などが起こる喘息にかかったことがあるか、8週間以内に風邪の一種である上気道炎にかかったか、などが尋ねられます。

これらの症状が起こっていなければ、咳喘息の恐れがあるわけです。

そのうえで、「喘鳴を伴わない咳が8週間以上続いていること」や「気道が過敏になっている」、さらに「特定のアレルギー物質に反応して咳が起こる」といった症状が出ており、「気管支の拡張薬が有効な状態」で、「胸部レントゲンでは異常がみられない」というとき、咳喘息であると診断されます。

なお、簡易的に、喘鳴を伴わない咳が8週間以上続いて気管支拡張薬が有効であるならば、それだけで咳喘息と診断されることもあるので、実際の診断方法は医師によって異なる部分もあると言えるでしょう。

咳喘息の原因

咳喘息は、風邪に代表される感染症や、湿度や気温など気候の変化やハウスダスト、さらに飲酒やストレスなどが原因で発症すると言われています。

また、春にだけ症状が悪化するなど、特定の季節にだけ咳喘息が現れることも多く、アレルギーとの関連性を指摘する専門家も多いです。

患者数は年を追うごとに増え続けています。

気管支喘息は発作的に症状が出る

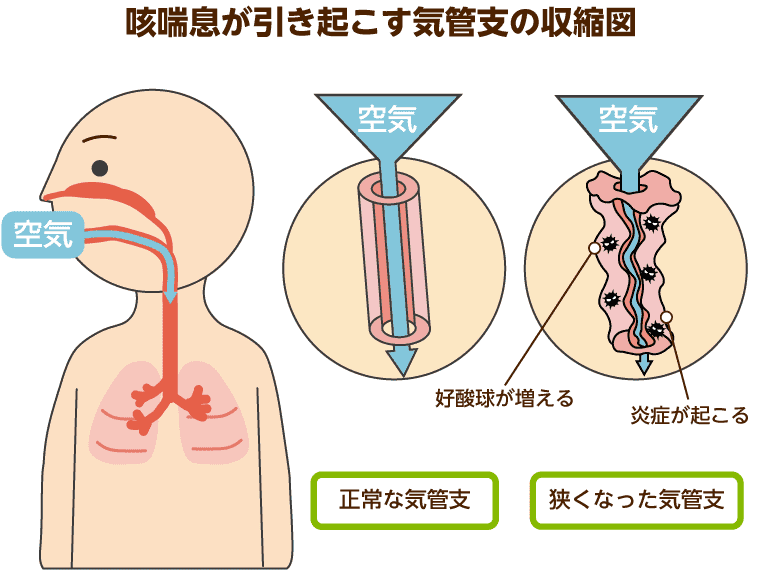

気管支喘息とは、呼吸時の空気の通り道となる気管支が炎症を起こして過敏になってしまい、腫れることや痰が出ることでその幅が狭くなり、呼吸が発作的に苦しくなって咳が続いてしまう慢性疾患のことです。

気管支喘息は常時症状が出ているわけではなく、ウイルスの感染やアレルゲンの吸入のほか、ストレスや運動などがきっかけとなって発症します。

そのときの体調やストレスの量、あるいは時間帯によって発作の強さが変わる点が、気管支喘息の特徴であると言えるでしょう。

生活習慣や環境を改めることで症状が改善しやすくなるので、医師の治療に加えて、自己管理も重要になります。

気管支喘息の症状

気管支喘息の多くは、普段は特に喘息症状が現れていないのに、何らかのきっかけによって急に「ゼーゼー」や「ヒューヒュー」という喘鳴が生じ、呼吸も苦しくなります。

呼吸困難が悪化すると横になることさえできなくなり、前かがみになって座らなければ呼吸がうまくできなくなる、という状態に陥ることも多いです。

しばらくの間呼吸困難が続いた後は、咳や痰がでるようになりますが咳は空咳になることも多く、そのことが呼吸のしにくさをさらに増幅させます。

気管支喘息の痰は粘り気が強く、透明であるのが特徴です。

ただ、現れる症状は患者ごとに異なり、咳と痰だけが慢性的に続くというケースもあり、自覚症状が持てないような軽度のものから、呼吸困難な状態が続く重度のものまで程度に差があることも少なくありません。

重症化すると血液中における酸素が足りなくなって意識をなくし、唇や指先が紫色になって冷たくなるチアノーゼ状態になることもあるので、早期診察と早期治療が重要です。

気管支喘息の原因

気管支喘息を引き起こす原因としては、感染やアレルギー、あるいは自律神経失調症などいろいろな説が提唱されていますが、現在のところ正確な原因特定には至っていません。

ただ、近年では「気道の炎症」と考えられることが増えてきました。気管支喘息の患者を検査すると、患者の気道の粘膜に「好酸球」や「Tリンパ球」、「肥満細胞」などの炎症細胞が多くみられます。

気道に慢性的な炎症が起こっていると、刺激に対して気道が過敏に反応するようになって次第に収縮してしまい、それが喘息の症状をもたらすようになるのです。

喘息には通常、空気中のアレルゲン物質が気道に入って喘息反応が起こる「アトピー型」と、慢性的な気道炎症などアレルギー以外の要因で喘息が起こる「非アトピー型」があります。

また、飲酒やウイルス感染、激しい運動、ストレスなども、喘息を悪化させる原因です。

さらに、急激に気温が下がりやすい季節の変わり目やたばこの煙、女性だと妊娠や月経などが喘息発作を引き起こすこともあります。

アトピー性咳嗽(がいそう)という病気も知っておきましょう

アトピー性咳嗽(がいそう)は、咳喘息と並んで近年患者数が増えている病気です。

咳喘息と同様、気道におけるアレルギー性の疾患として分類され、現れる症状からだけでは咳喘息と見分けがつきにくい面が少なからずあります。

しかし、病気の状態や治療法は両者の間で異なっているので、咳喘息と見誤らないよう適切な診断を専門医から受けることが大切です。

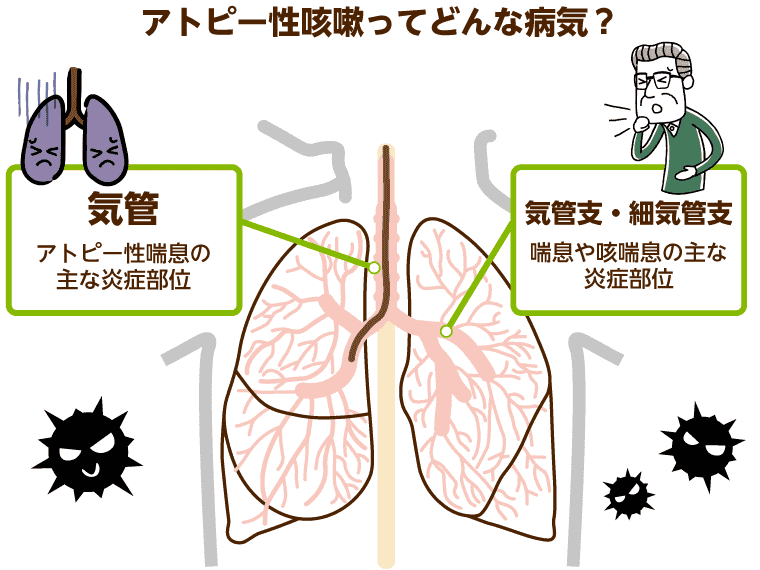

なお、アトピー性咳嗽は、咳喘息のような喘息への移行は起きにくいと言われています。その理由としては、アトピー性咳嗽は気道内の太い気管の部分が炎症する病気なので、よほど病状が悪化したときでなければ、細い気管支にまで炎症が広がることは少ない、と考えられるからです。

抗ヒスタミン薬の内服が有効なことが多く、1~2週間で収まることが多いです。

気管支炎とは

気管支炎とは、空気の通り道である気管支が、原因物質に感染することで粘膜に炎症が発生し、咳や痰が出るようになる病気のことです。

気管支炎には、慢性気管支炎と急性気管支炎の2種類があり、それぞれ発症原因が違います。

| 慢性気管支炎 | 急性気管支炎 | |

|---|---|---|

| 原因 |

|

|

| 症状 |

|

|

慢性気管支炎

慢性気管支炎は男性の高齢者に多く、数か月間にわたって咳や痰が続き、粘り気のある痰が出るのが典型的な症状です。

原因としては加齢のほか、喫煙や空気中の有害物質などが考えられていますが、まだ未解明の部分も多いのが現状。治療法としては、主に抗生物質の長期投与が行われています。

強い炎症が続く場合は、熱が出て肺炎になる恐れがあるので、体力が衰えている高齢者の場合は特に注意が必要です。同居する高齢者に咳や痰あるいは息切れの症状が長期にみられる場合は、周りの家族の方から病院に行くよう勧めましょう。

もし慢性気管支炎と診断されたら、禁煙はもちろん、適度な運動や風邪予防に取り組むなど、生活習慣を見直すことも必要です。

急性気管支炎

気道病原性ウイルスによる場合が一番多いですが、細菌感染(インフルエンザ菌、肺炎球菌、百日咳、肺炎マイコプラズマ、肺炎クラミジアなど)もあり得ます。

黄色や緑色の痰がみられたり、咳や発熱、だるさなどが激しかったりする場合は細菌感染も疑い、必ず病院受診をするようにしてください。

咳や痰があって発熱が起こっていると聞くと、「肺炎」を思い浮かべる人も多いかもしれません。

しかし、急性気管支炎も同じような症状がみられます。特徴として、「吠えるような咳が長期的に続く」という場合は、ウイルスによる急性気管支炎のことが多いです。

咳や痰の状態がどのようであるかは、医師の診察を受ける際に重要な情報になりますので、病院に行く際は咳と痰がどのように出るのか、事前に症状を把握しておきましょう。

高齢者では特に、インフルエンザなどのウイルス性気管支炎など、ウイルスや細菌による肺炎に発展することがとても多くあります。

痰の色が黄色や緑色に変わってきたり、呼吸が苦しくなってきたり、意識がぼーっとしてきたりなどの症状が重篤化してきた場合には、すぐに病院受診をしてください。

症状が似ている病気

喘息の患者が圧倒的に多いが、常に気管支炎やそのほかの病気を疑うべし

それまで喘息の症状が現れたことがない人に、急に症状が現れた場合には、さまざまな病気の可能性を考えることも求められます。

喘息はいわばありふれた病気ではありますが、症状だけから「喘息である」と判断するのが難しい病気であるとも言えるでしょう。

喘息と似た病気はたくさんある

| 急性喉頭炎/急性喉頭蓋炎 | COPD | アトピー咳嗽 |

| 声帯機能不全 | うっ血性心不全 | 後鼻漏 |

| 気管内腫瘍 | 肺血栓塞栓症 | 好酸球性肺炎 |

| 気道異物 | 気胸 | アレルギー性気管支肺真菌症 |

| 気管軟化症 | 過換気症候群 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 |

| 気管支結核 | 薬剤性咳嗽 | 心因性咳嗽 |

| サルコイドーシス | 胃食道逆流症(逆流性食道炎) |

喘息は珍しい病気ではないので「喘息のような症状」が出ていれば、そのまま喘息であるケースは多いと言えます。しかし、似たような症状が出る別の病気も多いので、即断はできません。

なかには早急に治療を開始せねばならない病気もあるため、まずは専門医に診てもらうことが大切。

既に喘息と診断されている人でも、それまでにないような咳や痰の症状がみられる場合は、喘息以外の病気を発症している恐れもあります。

喘息と気管支炎の治療

喘息の治療

喘息の治療法にはさまざまな方法がありますが、大きく3つに分けることができます。「喘息発作の予防」と「長期管理薬物療法」、「発作時の薬物療法」です。

「喘息発作の予防」は喘息の治療で最も重要であると言われ、予防法は以下の3種類です。

- 一次予防…喘息発症に関わる危険因子が明らかになる前に行う予防

- 二次予防…アレルゲンが明らかになったものの、まだ喘息を発症していない段階における予防

- 三次予防…喘息発症後に、アレルゲンや発作原因との接触を回避することによる予防

小児予防の場合はアレルゲン物質への接触を避けることが重要になりますが、成人や高齢者の場合、発症原因はさまざまで、人によって何が発症の引き金になるか特定しづらいことが多いです。

また、「長期管理薬物療法」は、喘息の発作を予防するために薬を用いる療法です。

喘息が起こった原因や重症度によって、用いられる薬物は変わります。

実際に使われる薬剤は「ステロイド薬」のほか、「長時間作用性β2刺激薬」や「ロイコトリエン受容体拮抗薬」、「テオフィリン除放製剤」や「抗IgE抗体」などです。

成人の喘息に対しては「吸入ステロイド薬」が最初に使用する「第1選択薬」と考えられていて、特に高齢者の場合は、まずはステロイドの吸入薬が用いられることが多いです。

長期管理薬物療法で一番重要なことは、医師の指示のもと、発作があるときもないときも変わらず吸入ステロイドを毎日継続することだと覚えておきましょう。

「発作時の薬物療法」とは、発作が出現したときに薬を用いて抑える療法になります。

治療の基本となる吸入ステロイドでは発作時、急速に気管を広げることができないため、短時間作用型β2刺激薬の吸入を主に行います。発作時に吸入ステロイドを吸っても効果がないことを知っておくことが重要です。

また、発作時に「横になれないほど苦しい」という場合は、入院治療が必要です。

発作が起こったときに、処方されている薬を使っても効き目がない場合、発作が重篤化しないように救急搬送されるのが望ましいと言われています。発作時に薬が切れてしまって手元にない場合も同様です。

喘息は、適切に治療を行うことで咳や「ぜー、ぜー」という喘鳴などの症状はなくなります。発作の心配をしながら生活するようなこともなく、健常者と変わらない生活を送れるのです。

では、喘息を患った人はどのように治療を行っていけば良いのでしょうか?

「日本アレルギー学会」は、喘息患者に対する適切な治療法の指針として、「喘息予防・管理ガイドライン」を策定しています。ガイドラインによると、喘息治療において重要になるのは、以下の7つの項目です。

- 健康な人と変わらない日常生活

- 肺の機能を正常近くに保つ

- 夜間と早朝の咳、呼吸困難がなくなり、十分な睡眠がとれる

- 喘息の発作が起こらない

- 喘息死の回避

- 治療薬による副作用がない

- 気道のリモデリング(気道の壁が厚くなり、硬くなってしまうこと)を防ぐ

ここでポイントとなるのは、発作時の苦しいときだけ治療を行っても、これらの目標は達成できないということ。

発作が起こっていないときでも、治療薬を服用し続け、生活上の工夫をすることが、目標達成のためには欠かせないのです。

気管支炎の治療

高齢者に対する急性気管支炎の治療法は、熱を下げて全身症状を緩和するために、アスピリンやアセトアミノフェン、あるいはイブプロフェンなどが使用されることもありますが、発熱は感染に対する基本的な生体防御反応であるため原則的には推奨されていません。

乾いたような咳がひどく、夜に眠れないほどである場合は、咳止め薬を使用すれば緩和することもできます。ただ、これらの薬による有効性はまだ未解明の部分が多く、また通例として、大量の痰がからんだ咳については抑えるべきではありません。

痰の排出をしやすくする去痰薬は、せきと一緒に痰を吐き出すのに役立つとは考えられますが、急性気管支炎に対する有用性という点でははっきりとわかっていない点も多いです。

抗菌薬については、細菌による気管支炎治療以外には使用されません。使用される場合は、アジスロマイシンやクラリスロマイシンといった薬剤が用いられることが多いです。

ただ、ウイルス性気管支炎に対して、基本的に抗菌薬は役に立ちません。

もし、急性気管支炎を伴うインフルエンザの場合は、インフルエンザの症状が生じてから48時間以内に、オセルタミビルあるいはザナミビルといった抗ウイルス薬を服用することで、回復が早まることがあります。

喘息と気管支炎の予防

喘息(発作)の予防

- ストレスをためない

-

- 喘息の予防法としては、まずはストレスをためないことがポイント。

ストレスが蓄積すると、身体機能を調節している体内物質のバランスが崩れ、喘息が悪化しやすいです。適度に休養をとり、自分のやりたいことや好きなことに自由に取り組み、ストレスをうまく発散していきましょう。

人によっては、発作に対する不安そのものがストレスになる、という場合もあるようです。

しかし、楽しいことやストレスを感じないことに熱中している人は症状が出にくくなるので、趣味などに取り組む中で不安感を忘れるようにすると良いでしょう。

- 喘息発作予防(喘息を発症した場合)で最も大事なことは、吸入ステロイドの毎日の吸入であること覚えておいていただきたいです。

- たばこを吸わない

- やはりたばこは喘息の大敵です。

たばこの煙は気道に過度な刺激を与えるのに加え、喘息のもとである炎症をさらに悪化させてしまいます。喫煙によって吸入ステロイド薬の効き目が落ちることもわかっているので、喘息を患っている方は禁煙が基本と言えるでしょう。

また、たばこは自分で吸うよりも、ほかの人が吸ったたばこの煙の方が有害物質を含んでいるので、喫煙者に近づかないようにすることも大事です。

- しっかりと睡眠をとる

- あとは、睡眠を十分にとることが大切。

睡眠不足が続くと風邪を引きやすくなり、アレルゲンにより敏感になることもあります。 適度な運動や入浴、あるいは睡眠前にアロマテラピーを行うなど、安眠できる生活環境を整えましょう。

気管支炎の予防

気管支炎の予防法は、基本的に風邪の予防法と同様です。規則正しい生活を心がけ、栄養バランスの取れた食事をとり、睡眠時間を確保して疲労を残さないことが大事になります。

気管支炎は冬場に発症しやすい病気ですので、屋内の空気が乾燥しすぎないようにし、必要に応じて加湿器などを使うと効果的です。

レジオネラ感染やマイコプラズマ感染などの場合は処置が遅くなると治癒が難しくなるので、早めに専門医に診てもらいましょう。

他の人はこちらも質問

気管支炎と喘息は同じですか?

気管支炎と喘息は似ていますが、異なる病気です。気管支炎は呼吸の通る気管支が、原因物質により粘膜が炎症して、咳や痰が出てくる病気です。慢性気管支炎と急性気管支炎の2種類あります。喘息は気管支がたばこの煙、ハウスダストなど長い期間、炎症をして気管支が狭くなり激しい咳が出る病気です。

気管支喘息は何性?

気管支炎には慢性と急性の2種類あります。

慢性気管支炎は喫煙やアレルギーなどにより気管支が炎症を起こし、慢性的に咳や痰を繰り返します。また冬場は悪化しやすく、40歳以上の方によく見られる傾向があります。急性気管支炎は風邪や喫煙などが原因で、喉の痛み、咳、頭痛などの症状が出ます。

気管支喘息はどんな症状?

気管支炎によく見られる症状は咳や痰、発熱です。また呼吸をするときに「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった喘鳴も見られます。気管支炎の原因によっては鼻水、喉の痛みなどの症状も出る場合があります。

気管支喘息はどんな病気?

気管支炎とは呼吸の通り道である気管支が、喫煙やウイルス感染、アレルギーなどに感染して炎症を起こす病気です。

慢性的に咳や痰を繰り返す慢性気管支炎、咳や発熱、鼻水などの症状が見られる急性気管支炎があります。

この記事の

この記事の