認知症を薬で改善させる「薬物療法」とは

認知症の治療方法には、薬を使って治療する「薬物療法」と薬を使わない「非薬物療法」の2つに分かれます。

今回は、認知症の薬物療法について解説していきます。

目的は進行を遅らせたり精神を落ち着かせたりすること

認知症の症状の進行は、薬を飲むことで和らぐ場合があります。

しかし、薬によって認知症が完治することはありません。あくまでも進行を遅らせることが目的なので、軽症のうちから服薬すれば症状の軽い状態を保ち続けられます。

また、記憶障害や見当識障害の症状を抑えて、アルツハイマー病の進行を遅らせることもできます。

さらに認知症の症状である、意欲の低下や元気がなくなるなどに対して、脳を活性化する薬を飲むことでやる気や意欲が向上する可能性があります。

非薬物療法との違い

非薬物療法は、薬物療法と異なり、薬を使わない治療法です。

認知機能のリハビリテーションでは音楽療法や芸術療法、アロマテラピー、園芸療法などで脳の活性化や精神的な安定を図り、問題行動を抑えていきます。

また、計算ドリルや脳トレなどの学習療法も効果的だとされています。

根本的な治療薬はまだない

認知症を根本的に改善してくれる治療薬は、現代の医学の力をもってしても開発されていないのが現状です。

根本的な治療薬がないことは前述しましたが、認知症の進行を穏やかにする薬や心理状態に併せた薬などはあり、実際の治療にも使われています。

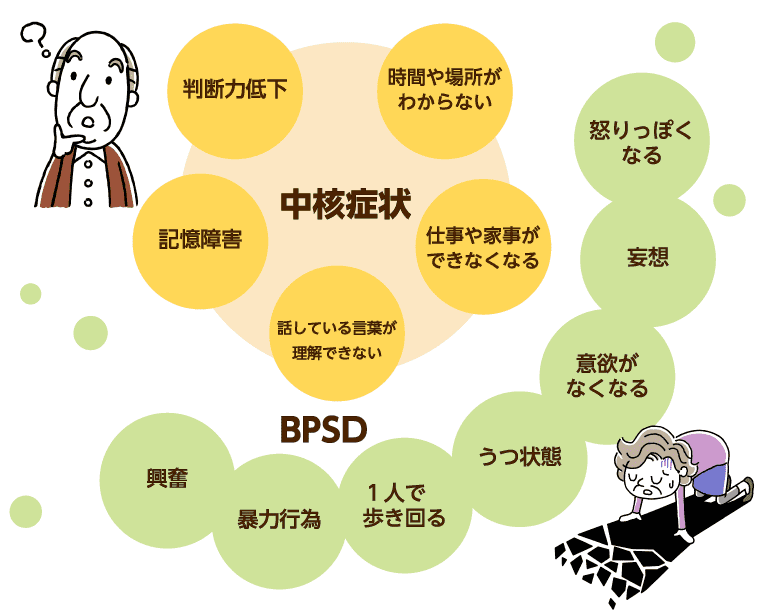

認知症の治療薬は、中核症状の進行を緩やかにする薬と、「意欲を高める薬」「気持ちを静める薬」など周辺症状(行動・心理症状)の状態に合わせて使う薬に分かれています。

残念ながら服薬によって急速に症状を改善させるのは難しいとされています。しかし状態の悪化を食いとめることで、その人らしく生きられる時間を延ばすことができます。

認知症の薬は飲まない方が良い?

認知症の薬も副作用が出る場合があります。

しかし、中には服薬を中止することで悪化した症状が改善するケースもあります。一方で、服薬を途中でやめたことで、薬を飲む前の状態に戻る場合もあるため、自己判断で薬をやめるのは控えましょう。薬だけでなく、非薬物療法も取り入れた症状改善を狙うのが大切です。

認知症の薬は、製薬会社が試験を繰り返して許可を得ているので、とても安全性の高い薬だと言えます。

ただし、人によって薬の合う合わないは違うため、主治医と相談したり様子をみたりして適切な対応をするのが大切です。

認知症の薬物療養は「早期発見」が鍵

認知症は早期発見・治療を行うことが大切です。

正常な状態と認知症の間「グレーゾーン」の段階とも言える「MCI(軽度認知障害)」で治療を始めると、症状を緩和したり進行を遅らせたりする可能性があります。

日常生活に支障が出るほどではありませんが、記憶力の低下や注意力が散漫するなどの症状が見られます。以下で、MCIの定義を確認しましょう。

- 本人または家族(介護者)による物忘れの訴えがある。

- 客観的に記憶障害がある。(新しいことを覚えられない、記憶を維持できない、思い出せない)

- 日常生活は基本的にできる。

- 全般的な認知機能は保たれている。

- 認知症ではない。

65歳以上のMCIは400万人近くいると言われています。また、本人はMCIの症状について無自覚であるため、家族や周りの人がちょっとした変化を見逃さないようにしましょう。

軽度認知障害については以下の記事で解説しています。

【一覧表】4つの抗認知症薬の効果

日本では、主に下記の4つの抗認知症薬が使われています。いずれも認知症の度合いや現れる症状などによって、医師の診断のもと処方されます。

それぞれの特徴は以下の通りです。

| 薬品名 | 期待できる効果 | 注意事項 | 主な副作用 |

|---|---|---|---|

| アリセプト® (塩酸ドネペジル) | 記憶障害の緩和 | 不整脈など⼼臓疾患を合併している場合には使用不可 | 吐き気・嘔吐・⾷欲不振・下痢・興奮 |

| レミニール® (ガランタミン) | 記憶障害や⾒当識障害を抑制 | 心臓病、胃潰瘍、気管支喘息、パーキンソン病、てんかんのある人は慎重投与 | 吐き気・嘔吐 |

| イクセロンとリバスタッチパッチ®(リバスチグミン) | 記憶障害の緩和 | かゆみ・発疹・胸の痛み・頭痛 | |

| メマリー®(メマンチン) | 中核症状の緩和 | 腎臓の悪い人は慎重投与 | めまい・便秘・意欲低下 |

以下で詳しく解説していきます。

1.アリセプト®(塩酸ドネペジル)

アリセプトは、アルツハイマー型認知症の初期から中期にかけて、進行を遅らせることができるといわれています。

塩酸ドネペジルという医療用医薬品で、認知症症状のひとつである記憶障害を緩和する効果も期待されています。

なおアリセプトは、「アセチルコリン」という神経伝達物質の減少を防ぐ作用がある、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤のひとつです。

アリセプト®の注意点

副作用として主に見られるのが「吐き気・嘔吐・食欲不振・下痢・興奮」などの症状です。

脳内のドーパミン量を増加する作用があるため、突然暴れだしたり妄想や幻覚を視たりする「せん妄」などが引き起こされる可能性もあるので注意が必要です。

レビー小体型認知症では、薬物に対する過敏症状が見られる場合があるので、服用の際は少量から開始することが必要です。

また、不整脈など心臓疾患の持病がある方は服用できません。

2.レミニール®(ガランタミン)

レミニールは、アリセプト(塩酸ドネペジル)と同様、アセチルコリンが行う神経伝達を助ける薬(アセチルコリンエステラーゼ阻害剤)です。医療用医薬品のガランタミンを指します。

軽度および中程度のアルツハイマー型認知症に適応されます。

服用し続けることにより、記憶障害や見当識障害の症状を抑え、アルツハイマー型認知症の進行を遅らせることができます。

レミニール®の注意点

レミニールはさまざまな副作用が報告されているので注意しましょう。

吐き気や嘔吐など、服用によって体調不良が生じた場合は、服用法や量について医師や薬剤師に相談しましょう。

3.イクセロン/リバスタッチパッチ®

イクセロンとリバスタッチパッチも、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤のひとつ。リバスタッチパッチはリバスチグミンという医療用医薬品のことです。

軽度および中程度のアルツハイマー型認知症に適応されます。

「パッチ」という名がついている通り、リバスタッチパッチとイクセロンは貼り薬のため、飲み込みがうまくできない患者さんも使用できます。

イクセロン/リバスタッチパッチ®の注意点

イクセロンとリバスタッチパッチを使用する際は、過去に、湿布薬を使用してかゆみや発疹が出たなどの経験がある場合は、注意が必要です。

なお、ほかにも副作用として、胸の痛みや頭痛などさまざまな体調不良を訴えるケースが報告されているため、副作用が出た場合は速やかに医師に診てもらいましょう。

4.メマリー®(メマンチン)

「メマリー」は、メマンチンという医薬品名で、神経細胞の興奮死を防ぐためにグルタミン酸の働きを抑える効能を持つ薬です。

脳には神経細胞を興奮させる「グルタミン酸」という神経伝達物質があります。

このグルタミン酸によって、脳内で神経に情報を伝えるNMDA受容体が過剰に活性化され、神経細胞や記憶に障害が現れるということも少なくありません。

認知症患者ではこのグルタミン酸が過剰になっていることが判っています。

物盗られ妄想や興奮など、介護者の負担が大きい興奮型の症状が出ている人に処方されます。

認知症の薬には、「意欲を高めるタイプ」と「精神を落ち着かせるタイプ」の2種類がありますが、メマリーは後者の部類に入ります。

中度以上のアルツハイマー型認知症の方に処方されることが多いそうです。

メマリー®の注意点

メマリーは、BPSDに対する改善効果があるとされていますが、服用しすぎると精神が沈静化しすぎてしまい、活動量や意欲が極度に低下する恐れがあります。

場合によっては「日中も寝てばかり」といった事態も起きかねないので、過剰摂取をしないよう注意しなければなりません。

また、副作用によってめまいや便秘などが生じることもあるため、服用周期や量については、医師の処方を必ず守りましょう。

血管性認知症や前頭側頭型認知症に使える薬はない

残念ながら今のところ血管性認知症も前頭側頭型認知症も、根治できる治療薬は開発されていません。

血管性認知症の場合は、脳細胞が死滅することで症状が進むため、脳血管障害の治療薬である脳代謝改善薬や抗血小板薬などを服用し、次の脳梗塞や脳出血などが発症しないように対策をします。

また、アルツハイマー型を合併している場合は「コリンエステラーゼ阻害薬」や「NMDA受容体阻害薬」を併用することで認知機能の改善を促します。

前頭側頭型認知症の場合は、行動障害の発症を抑えるために抗うつ薬の一種である「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」や「トラゾドン」などを投与することがあります。

薬を服用すると同時に生活環境を調整したり、短期入院したりして、問題行動の改善に取り組みます。

認知症の種類については以下の記事で解説しています。

薬の使い分けが大切

このように、アルツハイマー型認知症に効果的な治療薬は4種類ありますが、症状の進行度やBPSD(周辺症状)に応じて使い分ける必要があります。

無気力や無反応、意欲減退がみられる場合は「ドネぺジル」、不安や妄想があり、理性の低下、攻撃性などの情緒不安定がみられる場合は「ガランタミン」が選択されます。

また、日常生活における機能の低下がみられ、薬を飲み忘れてしまう方の場合は、貼り薬の「リバスチグミン 」が適しています。夜間の異常行動などの興奮症状がみられる場合は「メマンチン」が選択されます。

実際に薬を服用する際には、症状や状況を医師と相談しながら行うようにしましょう。

行動・心理症状に対して処方される薬

認知症の方に現れる行動や心理症状を緩和してくれる薬をここでは紹介します。

副作用や使用上の注意なども多くありますので、医師にしっかりと確認をして服用する必要があります。

向精神薬:妄想の症状がある方向け

「向精神薬」とは人間の精神にかかわる神経機能に影響を与える薬の総称のことで、不眠症対策として使われる「睡眠薬」や、うつ病治療に用いられる「抗うつ薬」などが含まれます。

認知症の症状を抑え、進行を遅らせる薬も向精神薬の一種です。

認知症の症状には個人差があり、抑うつや意欲低下など心の活力が著しく低下することもあれば、暴言や暴力など過度に興奮する症状が現れることもあります。

特に興奮状態になりやすい場合、家族や介護者の負担が非常に大きくなり、夜も寝られないという事態に陥ることも少なくありません。

このような症状に対して向精神薬を用いることで、認知症の方が本来の自分らしい生活を取り戻すことができ、さらには家族や介護者の負担を減らすことにもつながります。

眠気やふらつきなどの副作用があるので注意する

向精神薬の一種である抗精神病薬には、眠気やふらつきなどの副作用があるので注意が必要です。

医師や薬剤師からどのような副作用が起こり得るのかの説明をきちんと聞き、不安な場合は、その危険性について細かく質問してみると良いでしょう。

認知症の症状緩和に役立つ、主な向精神薬は下記のとおりです。

| 対象となる行動・心理症状 | 薬品名 | 注意点 | 主な副作用 |

|---|---|---|---|

| 幻覚・妄想・焦燥・興奮・攻撃 | リスペリドン | ・高血糖あるいは糖尿病を合併している場合にも使用可能 | パーキンソン症状 |

| クエチアピン | ・高血糖あるいは糖尿病では禁忌 ・レビー小体型認知症に対して使用を考慮しても良い |

鎮静・眠気 | |

| オランザピン | ・高血糖あるいは糖尿病では禁忌 ・レビー小体型認知症に対して使用を考慮しても良い |

鎮静・眠気 | |

| アリピプラゾール | ・高血糖あるいは糖尿病では慎重投与 | 鎮静・弱い眠気 |

それぞれの薬の注意点を把握しておくことが大切です。

抗うつ薬:気持ちが落ち込んでいる方向け

「抑うつ」は、認知症の初期段階の方に現れることが多い症状です。

高齢者に多いうつ症状としては、現在患っている病気のことを過度に心配し、横になっている時間が増えて元気のない状況が続く、といったことが典型的な症状です。

こうした抑うつに対して抗うつ薬は、「幸せホルモン」とも呼ばれる「セロトニン」や、集中力と意欲を高める「ノルアドレナリン」の量を増やす効果があります。

ふらつきや便秘があるので注意する

抗うつ薬を服用するうえで注意しなければならないのが副作用です。

めまいやふらつき、吐き気、便秘、排尿障害、食欲不振などが報告されています。

また、糖尿病や高血圧の発症リスクとの関連性を示す研究もあり、服用にあたっては医師や薬剤師ときちんと相談していく必要があるでしょう。

下記では、行動・心理症状に対する効果的な抗うつ薬についてまとめています。

| 対象となる行動・心理症状 | 薬品名 | 注意点 | 主な副作用 |

|---|---|---|---|

| 抑うつ・前頭側頭型認知症の脱抑制(自分を抑えられない)・常同行動(同じことを繰り返す) | フルボキサミン | 1日3回、食後 | ・セロトニン症候群(不安・興奮・身体の震えなど) ・幻覚、せん妄、錯乱 ・意識障害 |

| パロキセチン | 1日1回、夕食後 | ・セロトニン症候群(不安・興奮・身体の震えなど) ・悪性症候群(硬直、体温上昇、頻脈など) ・幻覚、せん妄、錯乱 |

|

| セルトラリン | 1日1回、朝食後 | ・セロトニン症候群(不安・興奮・身体の震えなど) ・悪性症候群(硬直、体温上昇、頻脈など) ・けいれん、昏睡 |

|

| エスシタロプラム | 1日1回、夕食後 | ・セロトニン症候群(不安・興奮・身体の震えなど) ・不整脈 ・けいれん、昏睡 |

|

| 抑うつ・不安・眠気・食欲増進 | ミルタザピン | 1日1回、就寝前 | ・セロトニン症候群(不安・興奮・身体の震えなど) ・重い血液成分の異常 ・けいれん、昏睡 |

| 不安・眠気・焦燥 | ミアンセリン | 1日1回、就寝前 | ・悪性症候群(硬直、体温上昇、頻脈など) ・重い血液成分の異常 ・けいれん、昏睡 |

| トラゾドン | 1日1回、就寝前 | ・悪性症候群(硬直、体温上昇、頻脈など) ・セロトニン症候群(不安・興奮・身体の震えなど) ・せん妄、錯乱 |

抗不安薬:心の不安を取り除きたい方向け

認知症を発症した場合、家族関係やお金について現実的な不安を訴えることがあります。

症状が進んだ方の場合では、不安の内容が漠然としたものとなることも。

こうした症状が出ている場合は、不安や緊張を和らげる作用を持つ薬が効果的です。

抗不安剤のひとつとして、神経伝達物質のセロトニンに作用する薬も使用されます。

高齢者が服用するには注意が必要

抗不安薬は、抗不安薬は運動失調や過鎮静などさまざまな副作用があり、高齢者が使用する場合は特に気を付けなければならない薬です。

服用の際には医師や薬剤師に副作用のリスクについての説明をしっかりと受け、服用頻度や量をしっかりと守っていく必要があります。

睡眠薬:眠れない方向け

認知症を発症すると、夜間不眠に陥り、その代わりに昼間に眠気が襲ってくるという「昼夜逆転」の症状を訴える人も少なくありません。

このような症状が出るようになると、何より介護する側の負担が大きくなります。

こうした症状に対して有効になるのが睡眠剤。

認知症の不眠症は脳の睡眠中枢が機能しなくなることから起こることも多く、その場合は適切な薬剤療法が必要となります。睡眠薬の管理は慎重に行う必要がある

睡眠導入剤には筋弛緩効果があるため、薬の管理は慎重に行う必要があります。

効果が強い場合は、翌朝になっても眠気が続く「持ち越し効果」が生じる場合もあるので、医師に処方された服用量をしっかりと守る必要があります。

主な睡眠薬の種類は、下記のとおりです。

| 薬品名 | 注意点 |

|---|---|

| ゾルピデム | 超短時間作用型・半減期2.5時間 |

| ゾピクロン | 超短時間作用型・半減期3.5-6.5時間 |

| エスゾピクロン | 超短時間作用型・半減期5.1時間 |

| ラメルテオン | フルボキサミンとの併用禁忌 |

| スボレキサント | 半減期10時間 |

※半減期…血中濃度が半分に到達するまでの時間のこと。この数値が短いと排泄や代謝によって血中からなくなるため、効果が早く切れやすい

漢方薬:暴力の症状がある方向け

神経が高ぶってイライラしたり、不安や妄想、暴力などの症状がみられたりするときに効果的なのが漢方薬です。

これまで認知症のBPSD(周辺症状)に対しては抗うつ薬や抗精神病薬、抗不安薬などが処方されてきましたが、これら西洋薬のなかにはすべての身体機能を鈍らせてしまうものもありました。

これに対し、漢方薬には身体機能を維持したまま、症状だけを抑えていく効果が期待できます。

なかでも「抑肝散(よくかんさん)」という漢方薬は、認知症患者にみられがちな興奮状態に陥った神経を鎮め、怒りやイライラを改善し、心を穏やかにしてくれる効果があります。

ほかにも認知症に効く漢方薬はたくさんありますが、体質によって効果に差があるため、医師と相談しながら自分に合った最適な処方を見つけることが大切です。

【認知症学会理事監修】認知症による暴言・暴力を受けたときの相談窓口と対応方法

認知症のケアが手厚い施設を探す認知症の薬の副作用

ここでは、認知症薬の副作用についてさらに詳しく解説していきます。

認知症薬の主な副作用

基本的に、抗認知症薬によって深刻な副作用が起こることは少ないです。

ただし、副作用のない薬はなく、飲み始めたときに吐き気や下痢などの消化器症状が起こるおそれがあるほか、まれに脈が遅くなる「徐脈」が起こることもあります。

もし副作用が出たときは、服用をやめることで元に戻るので過度な心配は必要ありません。

ただ、服用を中止するときは自分の判断で行うのではなく、主治医に相談したうえで行いましょう。

その症状、実は副作用かも?

認知症の薬は、症状の進行を遅らせる効果が期待できる一方で、副作用によって服用した人の心の状態や活動性に大きな影響を与える恐れがあります。

怒りっぽくなったり、自己主張が強くなったりといった症状がみられた場合、家族など周囲の人間は認知症のせいでそうなったと考えがちです。

しかし実際には、同時併用することで、副作用として認知症に似た症状が出ていることも少なくありません。

それまで十数種類の薬を飲んでいた認知症の人が、医師の指導のもとで服用内容を見直して薬の量を減らしたところ、認知症の症状が大幅に改善したケースも数多く報告されています。

一人で悩まず相談を

認知症の行動・心理症状への薬物療法は、リハビリテーションや心理療法などの「非薬物療法」が不十分な場合に限り行うことが望ましいとされています。

また、医師から抗認知症薬を処方してもらっているのに行動・心理症状が続くという場合は、薬の副作用によって症状が起こっていることも否定できません。

その場合はひとりで悩まずに、かかりつけ医に症状について相談するようにしましょう。

服薬管理で気をつけるポイント

認知症が進行すると、記憶力をはじめ理解力や判断力の低下も著しくなるため、服薬管理の問題がどうしても生じてきます。

ただ、ちょっと薬をうまく飲めないからといって、介護者が全面的に服薬管理をしていこうとするのは、必ずしも良いとは言えません。

本人がまだ「自分で管理できる」と考えているのに、介護者が無理に手伝おうとすると、自尊心を傷つけてしまいます。

残存能力をできるだけ尊重し、できない部分だけ支えていくことが、認知症の介護においては大事なことです。

しかし、いよいよ認知症が悪化し、明らかに服薬管理が難しい場合は、家族のサポートが必要になります。

また、訪問看護や居宅療養管理指導など服薬管理を行う介護保険サービスもあるので、もし利用したい場合は担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

飲み忘れを防ぐために

薬物療法を行う際、ご家族が同居している場合には、薬を渡す方も間違えないようにするために、「お薬カレンダー」や1週間・1ヵ月ごとなどで飲む薬をまとめられる「薬ケース」を活用するのがおすすめです。

また、一度に飲む薬が多くていつも何かを飲み忘れてしまう・・・という場合には、薬局などでお願いすると「一包化加算」と呼ばれる料金を支払うことで、1回分のお薬をひとつの袋にまとめてもらえます。

包みごとにいつ飲むのかを印字もしくは手書きしておけば、間違いも減りますよ。

その場に一緒にいられない場合に薬の飲み忘れを防ぐ方法

もしも、認知症の人と離れて暮らしていたり、日中は薬を飲む場にいてあげられなかったりする場合にも、飲み忘れを防ぐ方法はいくつか考えられます。

例えば、訪問介護やデイサービスなど介護保険サービスを利用する時間帯なら、介護事業所にお願いするのもひとつの手。

不在時には、電話やメモ、アラームなどを使って、飲む時間を知らせるといいでしょう。

近年では、時間になるとお知らせとともに正しい薬を出してくれる「服薬支援ロボット」なども登場しています。

飲み過ぎを防ぐために

認知症の薬物療法において、薬の飲みすぎには注意しましょう。

認知症の人は記憶障害が起こっているので、既に薬を飲んだことを忘れてしまい、「まだ飲んでいない」と訴えることも少なくありません。

この場合、本人は「飲んでいない」ことを事実として受け止めているため、「もう飲んだよ」と言って説得することは効果がありません。

だからといって、追加で薬を飲ませることは副作用のリスクが生じるので厳禁です。

偽薬の利用も薬の飲みすぎを防ぐことができる

対策として考えられるのが「偽薬」の利用です。

偽薬を飲んでもらうことで、本人は「きちんと薬を飲んだ」という安心感を得ることができます。

市販されている偽薬は、原料には還元麦芽糖などが用いられているので、飲んでも体には何の影響もありません。

服薬トラブルは介護施設でもしばしば起こっていましたが、偽薬を効果的に使うことで、問題はかなり解消されたと言われています。

服薬を拒否する場合の注意点

本人が薬を飲むことを嫌がる場合や、うまく飲めない場合は、医師にお願いして飲みやすい形状に変えるのもひとつの方法です。

例えばそれまで錠剤だったものを、ゼリー状や液状のものに変更すると、拒絶する気持ちが和らぐかもしれません。

気持ちに寄り添うことがポイント

服薬を拒否された場合には、本人の気持ちに寄り添うことも大事です。

しかし、飲んでもらおうとした時は嫌がっても、後で気持ちが落ち着いた時に飲んでもらえることもあり、その場合には時間をずらして飲める薬かどうか、医師や薬剤師に事前に確認が必要です。

また、薬の副作用や新しい病気によって服薬を拒否していることも考えられるので、「とにかく飲んでもらう」のではなく、医師に状況を報告し、指示を受けるようにしましょう。

現時点での新薬の開発状況

これまでみてきたように、現現時点で認知症の治療薬は4種類あります。

しかし、2011年にレミニールと、リバスタッチパッチが新たに加わって以来、新薬は開発されていません。

2021年に話題になった「アデュカヌマブ」

2021年、アメリカはアルツハイマー病に効果的な薬として「アデュカヌマブ」が条件付き承認されました。アデュカヌマブは、アルツハイマー病の根本的な原因であるアミロイドベータを減少する働きがあるとされています。

しかし、日本では効果について科学的に証明されていないとして、承認は認められていません。

こうした背景には、認知機能の改善効果が少ないことや臨床試験の計画が途中で変更されたことにあります。

認知症の薬の開発が進まない理由

認知症の新薬が開発に至らない理由としてはさまざまな要因が挙げられますが、大きな理由は「認知症の発症原因がいまだ明確ではない」ことです。

つまり、正体がわからない相手に効果的な手段を見つけるのは極めて難しいのです。

また、新薬を開発する際は通常、マウスなどの動物を使った実験が行われますが、ヒトの脳機能は高度であるため、動物をモデルにして再現するのは非常に困難です。さらに、ヒトの脳内の変化をつぶさに観察するのが難しいことなども新薬の開発を妨げる原因になっています。

認知症ケアにおすすめの老人ホーム

認知症の治療に効果的なのは、薬物療法だけではありません。薬を使用しない非薬物療法や入院治療が選択されることもあります。

非薬物療法では認知機能のリハビリテーションや生活リハビリテーションを中心におこない、家族や周囲との関わり方を改善することで行動・心理症状をやわらげていきます。

認知症ケアに特化したグループホーム

認知症の進行を止めることはできず、症状は重くなるにつれて、介護者の負担も大きくなります。

在宅介護の限界を迎える前に、認知症に特化したグループホームの入居を検討するのがおすすめです。

グループホームでは、他の入居者と共同生活を送り、家事を分担して行います。家事を自ら行うことで、脳が活性化され、認知症の進行を遅らせたり症状を緩和することができます。

その他にも、認知症の方のみを対象とした施設なので、職員は認知症のケアに詳しく適切な対応が可能です。

症状の対応だけでなく、認知症の方の精神面でのサポートも行うため、安心して任せられるのも特徴のひとつです。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す手厚い医療ケアが必要な方は介護付き有料老人ホーム

充実した介護サービスを受けたい方は、介護付き有料老人ホームがおすすめです。

介護付き有料老人ホームは、24時間体制で介護職員による手厚い介護体制が整っています。不安を抱えやすい夜間帯も、しっかりと対応してもらえるので安心です。

なお施設数も多く、看取り対応のある施設や医師が常駐している施設など、さまざまなサービスに対応した施設があります。そのため、利用者のニーズに合わせた施設選びが可能です。

また介護サービス費については、要介護度に応じて定額で支払うため、毎月の費用負担を把握しやすいです。そのため、要介護度の重い方も安心して利用できます。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

医師や薬剤師との連携が大切

薬物療法においては、医師と薬剤師と信頼関係を築いていくことが大事です。

副作用が起こっていないか注意し、何か心身に異常がみられたら、いつでも気軽に相談できるような体制を作っておきましょう。

本人の状況をメモし、気軽に相談・共有する

副作用は、薬を飲み始めたときと種類や量を変更したときに起こりやすいです。

介護をしている家族は、薬を飲んでいる本人の変化を日々観察して記録を作り、医療機関と共有すると良いでしょう。

なお、その際に注意しておきたいポイントなども確認しておくことも大切です。

医療情報・薬の情報をできるだけ一元化する

内科をはじめ、整形外科や呼吸器科など複数の医療機関を利用し、それぞれの医療機関が独自に処方を行っていると、薬の重複や飲み合わせの悪い薬を服用してしまうリスクが生じます。

病院や薬局に行く場合は、服用中の薬が記載された「お薬手帳」を持参し、医師や薬剤師に伝えられるようにしておきましょう。

利用する病院や薬局をひとつに絞り、長期にわたって本人の心身状態を知ってもらうようにすることもおすすめです。

信頼できる薬剤師と協力する

詳しい説明もなく処方せんの内容が変更される、あるいは副作用についての相談にあまり応じてくれないという医師だと、信頼関係をうまく築くことができないでしょう。

そのときは、病院を変えることも考えるべきですが、薬剤師に対して協力を求めるのもひとつの方法です。

薬剤師は、薬の副作用に関する知識を豊富に持っているほか、処方せんを出した医師に対して問い合わせを行う「疑義照会」を行うことも認められています。

うまく医師との間に入ってもらうことで、認知症の薬剤治療によって生じる負担やリスクを軽減することができることがあります。

他の人はこちらも質問

認知症に効く薬ありますか?

認知症を完治する薬はありませんが、症状を和らげる薬があります。

記憶障害を緩和する効果が期待できるアリセプト®︎、記憶障害や見当識障害を抑制するレミニール®︎、記憶障害の緩和を促すイクセロンとリバスタッチパッチ®︎、中核症状を緩和するメマリー®︎です。

認知症の薬は何がある?

日本で使用される認知症の薬は4種類あります。

アリセプト®︎は、初期から中期にかけての進行を遅らせます。レミニール®︎はアルツハイマー病の進行を遅らせる効果があります。イクセロンとリバスタッチパッチ®︎は、軽度から中度のアルツハイマー病の進行を緩やかにします。メマリー®︎は中核症状に効果があります。

メマリーとは何の薬?

メマリーは、神経細胞を興奮させるグルタミン酸という物質の働きを抑制し、精神の安定を図ります。中度やアルツハイマー型認知症の方に処方することが多いです。

服用の量が多いと、活動量が低下し無気力になります。1日中横になっているケースも出てくるので、過剰摂取に気を付ける必要があります。

コリンエステラーゼ阻害薬はなぜ認知症に効く?

コリンエステラーゼ阻害薬は、アセチルコリンという神経物質の量を増やし、アルツハイマー病などの認知症の症状の進行を緩和します。

アセチルコリンからコリン作動性神経系に障害が生じ、記憶障害や見当識障害などの症状が現れます。アセチルコリンの量を増やすと、コリン作動性神経系の働きを抑えられます。

この記事の

この記事の