成年後見制度とは

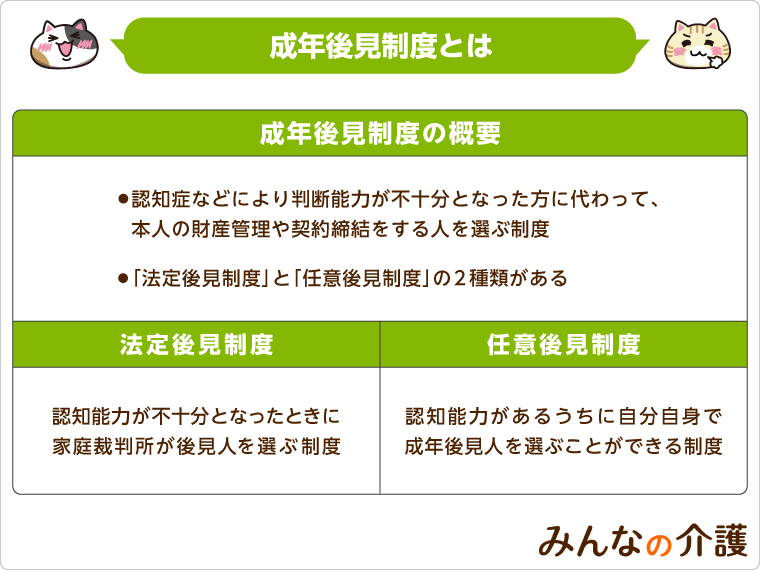

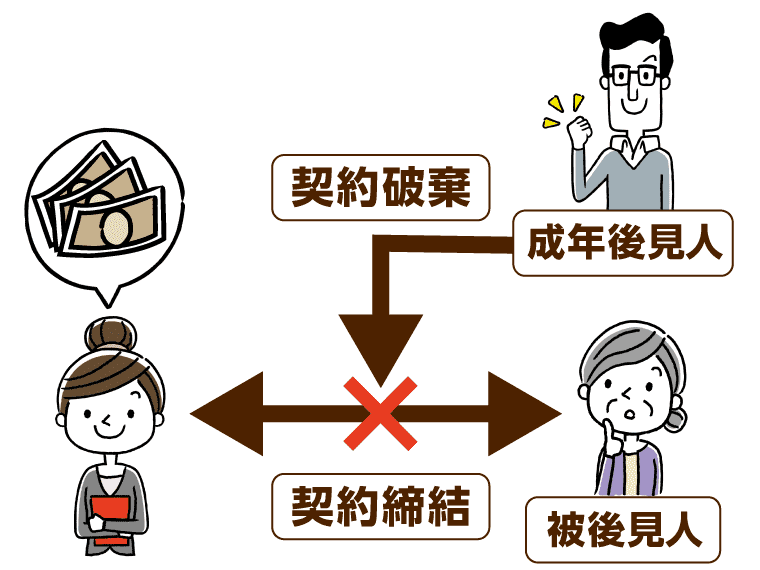

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分となった方に代わって、後見人が本人の財産管理や契約締結をする制度のことです。

成年後見制度を用いることで、認知能力が低下した人が誤って高額な商品を購入したり、詐欺に合ったりすることを防ぐことができます。

この時、自分に代わって購入の判断や手続きを行う人を「成年後見人」と言います。

また成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

以下で、それぞれの制度を解説していますので確認していきましょう。

法定後見制度

法定後見制度とは、認知症などの脳障害および精神障害・知的障害が理由で、認知能力が不十分となった時に活用する制度です。

法定後見制度の場合、成年後見人は家庭裁判所によって選出されます。

親族がいる場合は親族を後見人に選出します。一方で、身寄りがいない方や親族であると問題が生じる恐れがある場合は弁護士や司法書士、社会福祉士が選出されます。

法定後見制度を用いる場合、被後見人(本人)はすでに認知能力が不十分となっている状況です。

自身の意思で後見人の選出ができないことから、場合によっては親族間のトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。

また、法定後見制度は「後見・保佐・補助」は以下の3つに分類されています。

後見・保佐・補助の違い

- 後見

- 対象者の認知能力が欠けており、日常生活の買い物や不動産の売買など、ほとんどのことが1人で判断できない状態。

基本的にすべての行為に成年後見人の同意が必要となる。 - 保佐

- 対象者の認知能力が著しく不十分であり、買い物や身の回りのことは1人でできるが、重要な取り引きの判断は難しい状態。

借金・訴訟行為・相続の承認などは後見人の同意が必要で、後見人は行為を取り消すこともできる。 - 補助

- 対象者の認知能力が不十分であり、ほとんどのことを自分1人でできるが、重要な取り引きの判断に不安のある状態。

特定の法律行為のみ同意が必要で、成年後見人の取り消しもできる。

出典:『成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A Q3~Q15 「法定後見制度について」』(法務省)

一般的に、成年後見人は上記3つのうち「後見」を指すことがほとんどです。

任意後見制度

任意後見制度とは、認知能力があるうちに自分自身で成年後見人を選ぶことができる制度です。

法定後見制度と同様に、親族・弁護士・司法書士などから後見人を選ぶことが可能です。

後見人を身内とした場合は、報酬を支払わないのが通例ですが、弁護士や司法書士などに依頼した場合は契約となることから報酬が発生します。

後見人への報酬額はページ内で紹介していますので、合わせて確認してみてください。

法定後見人と任意後見人の比較

以下は法定後見人と任意後見人の特徴をまとめた表です。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 法定 後見人 |

|

|

| 任意 後見人 |

|

|

成年後見制度を終活の一環として利用し、認知機能が低下した後の対応を一任しておくケースも少なくありません。

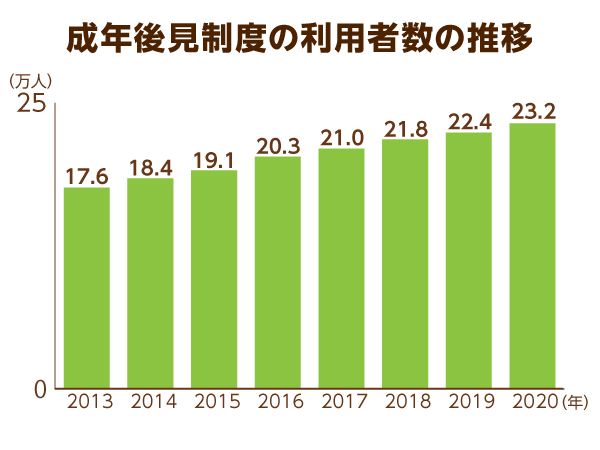

成年後見制度を利用する人は増加している

以下は成年後見制度の利用者数の推移をまとめたグラフです。

2000年に制度化されて以来、利用者数は年々右肩上がりに増え続けています。

今後の高齢化を考えても、成年後見制度を活用する人は増えていくでしょう。

成年後見人が必要となるケース

利用者が年々増えている成年後見制度ですが、どういった理由で制度を活用しているのかを見ていきましょう。

申し立て原因別の割合

以下は最高裁判所が公表している成年後見制度の開始別割合(原因)をまとめた表です。

| 開始の原因 | 割合 |

|---|---|

| 認知症 | 63.7% |

| 知的障害 | 9.6% |

| 統合失調症 | 9.1% |

| 高次脳機能障害 | 4.4% |

| 遷延性意識障害 | 0.8% |

| その他 | 12.4% |

その他:発達障害やうつ病、双極性障害、てんかん、アルコール依存症といった障がいが該当

全体の半数以上が認知症を理由に成年後見制度の申し立てを行っていることから、少しでも認知症の疑いがあった場合は早い段階から制度の利用を検討しましょう。

【認知症学会理事監修】認知症の診断基準とテスト方法の種類を解説

申し立ての動機

続いて、成年後見制度の申し立てに至った動機を見ていきましょう。

| 動機 | 割合 |

|---|---|

| 預貯金などの管理や解約 | 32.9% |

| 身上監護 | 24.4% |

| 介護保険契約 | 13.6% |

| 不動産の処分 | 11.6% |

| 相続手当 | 8.3% |

| 保険金受取 | 5.1% |

| 訴訟手続きなど | 1.9% |

| その他 | 2.3% |

認知能力が低下すると財産関連の手続きを1人で行うことは難しくなることから、成年後見制度を活用する人が多い傾向にあります。

成年後見制度に必要な手続き

この項目では、実際に成年後見制度を検討している方に向けて手続きの流れを解説します。

法定後見人と任意後見人では手続きの流れは異なります。

法定後見の場合

1. 申立準備

本人の認知能力が低下したことが周囲に認められた後、家庭裁判所で申し立てを行います。後見人の候補者が見つからなくても、法定後見の申し立ては可能です。

本人の住所の管轄の家庭裁判所で受け取る申立書一式や医師の診断書などの必要書類を家庭裁判所に提出します。

来庁に予約が必要となる家庭裁判所もあるので、事前に確認しましょう。

2. 審理

家庭裁判所の職員が本人の意思を尊重するために、本人から事情を伺います。

基本的に裁判所で聴取しますが、本人が入院をしている場合は病院でも可能です。状況把握のために、本人の認知能力の鑑定を実施することもあります。

また本人の聴取だけでなく、家族の意思確認や後見人の候補者の適性確認も合わせて行います。

3. 審判

裁判官は成年後見の開始を判定する審判を行います。審判では本人の事情聴取、鑑定結果、候補者の適性度などから総合的に判断します。

結果は申し立てた人・被後見人・成年後見人宛に通知が届きます。

4. 後見登記

裁判所からの通知後、2週間以内に不服申し立てをしなければ審判は確定します。

後見人は法務局で登記され、成年後見人に任命されます。任命後は本人の生活状況などを確認し、財産目録・収支予定表を裁判所に提出します。

任意後見の場合

1. 任意後見契約を結ぶ

任意後見の場合、公正証書をもとに任意後見契約を結ぶ必要があります。

任意後見契約と公正証書に関する概要は以下の通りです。

- 任意後見契約

- 本人が認知症などで認知能力が低下したときに備え、意思表示のあるうちに本人自身で後見人を選び、本人の代理となりしてもらいたいことを決める契約のこと

- 公正証書

- 法律事務などの経験のあり法関連の知識が豊富な公務員の公証人が作成する証書のこと。

個人で作成する私文書よりも、証明力や信頼性などが優れているのが特徴

公証人は法務局で任意後見契約を登記し、法務局から登記事項証明書が交付されます。ただし、任意後見の効力が発揮するのは、本人の認知能力が低下した後です。

2. 「監督人」選任を裁判所に求める

本人の認知能力の低下が見られたら、任意後見契約の開始となるため、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容の通りに、適性な仕事ができているか監督する人のことです。

この監督人の選任申立手続きを行えるのは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの第三者から選ばれるケースがほとんどです。なお、本人やその親族などは任意後見監督人になることはできません。

また、本人に対し訴訟をした人、もしくは訴訟している人なども監督人になることはできません。

任意後見監督人が正式に選ばれると、任意後見人としての仕事が始まります。

手続きに必要となる書類

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に提出するための書類を準備する必要があります。一般的に必要となる書類は以下の通りです。

- 申立書一式

-

- 任意後見監督人選任申立書

- 申立事情説明書(任意後見)

- 任意後見受任者事情説明書

- 親族関係図

- 財産目録

- 相続財産目録

- 収支予定表

- 添付書類

-

- 申立人の戸籍謄本

- 本人の戸籍謄本

- 本人の住民票または戸籍附票

- 本人情報シートの写し

- 本人の診断書

- 本人の健康状態に関する資料(身体障害者手帳や介護保険被保険者証などの写し)

- 任意後見契約公正証書の写し

- 本人の登記事項証明書

- 本人の成年後見人の登記をして以内証明書

- 本人の財産・収支に関する資料

書類によっては準備に時間を要することから、余裕を持って行動するようにしましょう。

成年後見人にかかる費用

法定後見人・任意後見人を申し立てるには費用がかかります。

そこで、この項目では成年後見制度を利用するうえで必要となる費用を解説します。

選任にかかる費用

家庭裁判所への申し立てるにあたり、おおよそ11万円程度必要です。

以下は費用の内訳をまとめた表です。

| 種類 | 費用 |

|---|---|

| 申立費用(収入印紙) | 3,400円程度 |

| 鑑定費用 | 10万円程度 |

| 予納便券代 | 3,300円ほど |

| 病院の診断 | 病院で異なるが数千円程度 |

| 住民票や戸籍謄本 | 1,000円程度 |

上記額面に加えて、任意後見人のみ任意後見契約公正証書の作成費に2万円程度必要です。

成年後見人に支払う報酬

成年後見人を選任すると、その職務に対して報酬が発生します。次の項目で報酬の目安を紹介しています。

報酬額の目安

| 管理財産額 | 報酬の目安 | ||

|---|---|---|---|

| 基本報酬 | 1,000万円以下 | 2万円 | |

| 1,000万円超〜5,000万円 | 3万〜4万円 | ||

| 5,000万円超 | 5万〜6万円 | ||

| 付加報酬(1) | - | 基本報酬額の50%程度 | |

| 付加報酬(2) | 相当額の報酬を付加 | ||

基本報酬とは、通常の職務に対する報酬のこと

付加報酬は後見人が訴訟などの特別な行為をした場合の報酬のこと

付加報酬(1):身上監護等に特別困難な事情があった場合

付加報酬(2):特別な行為(訴訟、遺産分割調停など)をした場合

管理する財産額によって報酬は異なることから、対象者の財産状況を正確に把握しておくようにしましょう。

成年後見人になるための条件

成年後見制度を活用するうえで欠かせないのが、「誰を後見人にするか」という問題。

自身の財産や老後の生活を左右する存在だからこそ、慎重に選びたいと考えている方も多いと思います。

そこで、この項目では成年後見人の資格について解説します。

成年後見人になれる人

後述の「成年後見人になれない人」の例外を除いて、誰でも成年後見人になることができます。

以下は親族以外で成年後見人になることができる人の一例です。

- 弁護士

- 司法書士

- 税理士

- 社会福祉士

- 社会福祉協議会

- 市民後見人

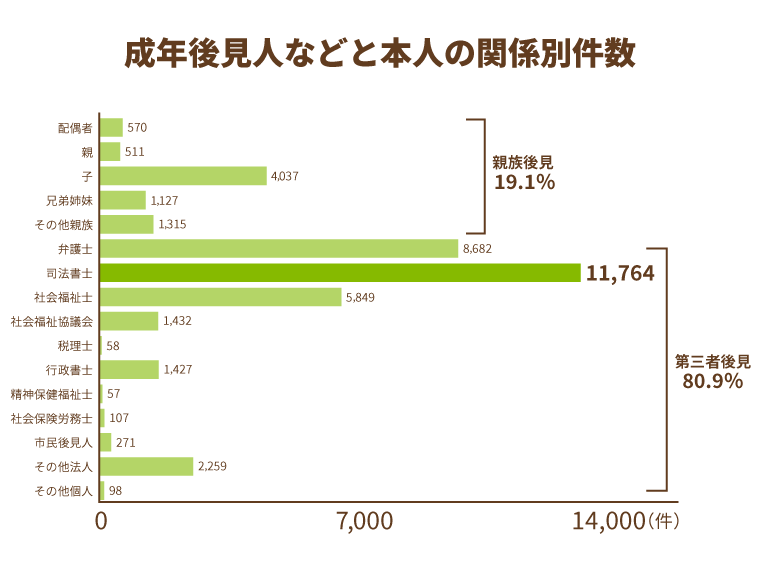

昨今では親族ではなく第三者である専門家に後見人の選任を依頼するケースが増えており、全体の約8割を占めています。

成年後見人になれない人

以下に該当する方は成年後見人になることができません。

- 未成年者

- 破産者

- 家庭裁判所から成年後見人を解約された人

- 本人に対して訴訟をした人もしくはしている人、並びにその配偶者や直系親族

- 行方不明者

また、本人と親族の間に利害がある場合も、成年後見人になることはできないので注意が必要です。

成年後見人の仕事内容

冒頭で成年後見人は被後見人の代理として、財産を管理したり、必要とされる契約などを行ったりすることを紹介しましたが、この項目では具体的に後見人の仕事内容を解説します。

裁判所への報告業務(初回報告)

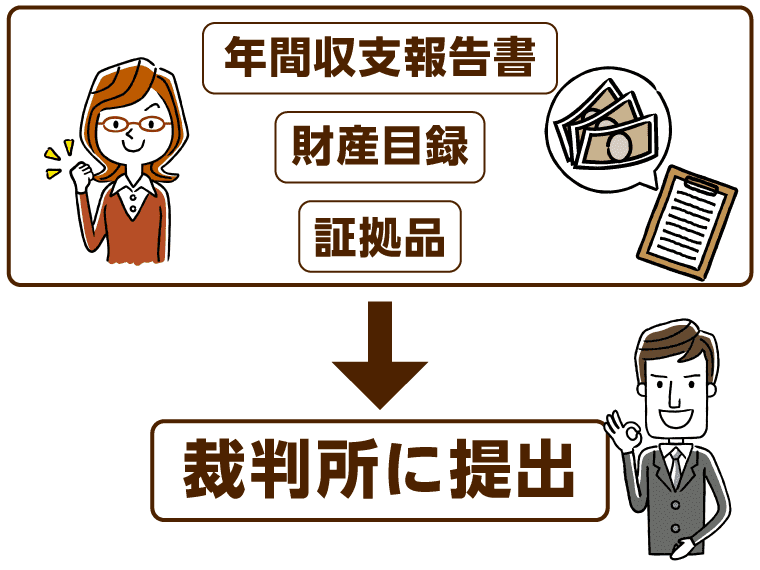

後見人は被後見人の財産などを調査し、「年間収支予定表」と「財産目録」を作成し、通帳・取引残高報告書などのコピーを添付して家庭裁判所に提出します。

提出期限は審判から2ヵ月以内です。もし間に合わないときは、事前に家庭裁判所への連絡が必要です。

収入と支出の把握

被後見人の年間および月間の収入と支出額を把握し、裁判所に報告します。

収入を把握するうえで参考にする情報は以下の通りです。

- 年金収入

- 不動産収入

- クレジットカードの明細書

- 株式の配当金

- 預貯金利息

これら情報は基本的に、預金通帳や領収証などから読み取ることができます。

財産等の調査

後見人は家庭裁判所に財産目録を提出するために、本人の財産調査(不動産・預金)を行わなければなりません。

選任された後見監督人がいるときは、監督人の立ち合いが必要です。

具体的な調査方法は以下の通りです。

- 不動産

- 見人自らが法務局にて登記簿謄本を取得し、権利証に記載されている内容と照合して調査します。

- 預金

- 銀行や郵便局など各金融機関に残高証明書の発行をしてもらい、調査します。

もし紛失した通帳があれば、再発行の手続きも後見人が行います。 - 株式・有価証券

- 証券会社に届け出を行い、取引照会をして保有株式などの内容を調査します。

これらのほかに被後見人が車を所有している場合は、自動車検査証の内容も調査します。

裁判所への報告(定期報告)

後見人は家庭裁判所に1年に1回、定期報告を行う必要があります。報告時には以下の書類が必要です。

- 後見等事務報告書

- 財産目録

- 年間収支予定表

- 株式・有価証券の残高証明書

家庭裁判所と後見監督人は、成年後見人の業務内容を監督するため、不定期での報告を要求することができます。

そのため、成年後見人は常に報告ができるように日頃から備えておく必要があります。

また、以下のような時は報告月を待たずに家庭裁判所に届け出る必要があります。

- 財産管理や療養看護の方針を大幅に変更するとき

- 本人の氏名や住所、あるいは入院先などに変更があったとき

- 成年後見人の氏名や住所が変わったとき

財産管理事務

財産管理事務はその業務名通り、被保険者の財産を管理する業務です。

具体的には以下のような仕事があります。

- 通帳記入を通しての入出金のチェック

- 年金の振り込みの確認

- 不動産管理(リフォーム・定期的な手入れ)

- 税務まわりの対応

不動産管理では、本人の入院費あるいは施設入居費の支払いのために売却するケースがあります。

その際は不動産仲介業者などを利用するのが一般的です。なお、居住用不動産を処分するときは家庭裁判所の許可が必要です。

また、申告や納税も本人に代わって成年後見人が行う業務です。

所得があるときは所得税や住民税、不動産があるときは固定資産税や都市計画税などを納める必要があります。

身上監護事務

「身上監護」とは、自宅を訪問し、本人の生活状況に問題がないか「見守り」をすることです。

具体的には以下のような仕事があります。

- 健康診断や治療、入院時に必要となる各種手続き

- 賃貸借契約や家賃の支払い

- 老人ホームの入退去手続き

- 介護やリハビリなどの各種サービスの利用手続き

認知症状が低下する前に利用できる任意後見人であれば、あらかじめ介護サービスや施設入居について希望を伝えておくこともできます。

被後見人が行った法律行為の取り消し

成年後見人は買い物など日常生活にかかわる行為を除き、被後見人の行為を取り消せる権限を持っています。

例えば、悪徳業者が本人宅を訪れ、判断力がないのを良いことに高価な美術品を買わせる契約を結んだとき、成年後見人は契約行為をなかったことにできます。

成年後見人ができないこと

成年後見人の仕事を紹介しましたが、本人に代わって何でもできるわけではありません。

この項目では、成年後見人の仕事内容に含まれない内容を紹介します。

1. 本人の日用品購入に同意・購入後に取り消しすること

生活上必要となる食料品などの日用品の購入は成年後見人の同意なく本人の判断で行えます。また、購入後の取り消しもできません。

2. 身元保証人や身元引受人などになること

老人ホームなどに入居する際、契約書には連帯保証人として身元保証人や身元引受人が必要なことがあります。しかし、これらの役割は成年後見人の業務範囲ではありません。

混同されがちですが、あくまでも成年後見人は入居費用の支払いなどの財産管理、入居後の生活状況の確認など、身上監護で必要とされる事務だけを行います。

3. 事実行為にかかわること

事実行為とは、食事や入浴の介助、部屋の掃除、通院時の付き添いなどの行為のことです。

ただし、親族や家族が在宅介護の一環として行うことは可能です。

4. 医療行為に対して同意すること

本人に対しての医療行為をどうするかの判断は、成年後見人の業務の範囲に含まれません。

親族がいるときは親族に判断を委ね、いないときは医師に任せるのが原則です。

5. 居住場所を指定すること

成年後見人は、被後見人に代わって老人ホームの入退去にかかわる契約を行う権限を持ちます。

しかし、入退去に関する「判断」は本人の同意がない限り行うことはできません。

ただし、認知症などにより本人に認知能力がないときもあり、その場合は被後見人の家族や親族が後見人に助言をするなど、その都度適切な対応が求められます。

老人ホーム入居に成年後見制度を利用する

認知症や加齢などにより認知能力が低下すると、1人で財産管理や介護サービス及び老人ホームへの入所などの契約手続きができなくなってしまいます。

施設入居が困難になってしまうと、必然的に在宅で介護する必要が出てくるため、家族にとっても負担がかかってしまいます。

そうならないためにも、成年後見制度を積極的に利用したいところです。

そこで、この項目では施設入居の際に成年後見人がどう活きるのかを解説します。

本人の預貯金を管理する

認知症になった場合、暗証番号が覚えられなかったり使ったお金を把握したりすることが難しくなります。

さらに、本人の財産を守ることを目的に、銀行の預金口座が凍結されることがあります。

一度凍結されてしまうと、家族であっても凍結を解除することはできません。

そのため、被後見人の預貯金を入居費用や介護サービス費に充てることができなくなってしまいます。

そんな時、成年後見人が居れば、本人の預貯金管理、および銀行口座の凍結を解除できます。

施設入居の契約を行う

認知症などで本人の認知能力が低下し、正常な判断ができない場合、家族が施設に入居させたくても契約を結ぶことができません。

そんなとき、成年後見人がいれば本人の代理人として施設契約ができ、スムーズな施設入居ができます。

また任意後見制度であれば、自分で希望できる施設や過ごし方を希望しておくこともできるでしょう。

身体状況に合ったおすすめの老人ホームの種類

成年後見制度の利用を検討する際におさえておきたいのが、認知機能が低下した後の過ごし方です。

また認知機能だけでなく、身体機能が低下しているケースも少なくありません。

そのため、介護が必要となったときのことも考えて老人ホームもあらかじめ検討しておくと良いでしょう。

この項目では、身体状況別におすすめの老人ホームの種類を紹介します。

介護サービスを自分で選びたい方は「住宅型」がおすすめ

住宅型は自立から要介護まで入居できる施設です。

食事の提供や買い物代行などの生活支援サービス、イベントやレクリエーションが充実しているため、自分に合った生活を送ることができるでしょう。

また、介護が必要となった場合も自分に必要なサービスだけを選択できることから、介護サービス費の負担を減らすことができます。

医療サービスについては、施設ごとで異なりますが、外部の訪問看護を利用することで医療ケアも受けられます。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す手厚い介護を必要とする方は「介護付き」がおすすめ

介護付きは要介護1から入居可能な施設です。

さらに、要介護の重たい方や看取りにも対応している施設でもあるため、入居中に要介護が変わって退去する必要も少ないです。

介護付きの魅力は、24時間の手厚い介護サービスが受けられることです。医療機関との提携も整っているので、持病のある方や入居後の急なトラブルへの対応に不安を感じている方も安心して入居できます。

もちろん、認知症にも対応していることから身体機能・認知機能の低下が見られる方におすすめの施設です。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す認知症ケアが手厚い施設を考えている方は「グループホーム」がおすすめ

グループホームは認知症に特化した施設です。

グループホームに入居するには認知症の認定を受けていることが条件です。

入居後は、ほかの入居者と共同生活を送ります。家事の役割分担をすることで、脳に刺激を与え認知症の症状を緩和したり、進行を緩やかにしたりすることが期待されています。

環境の変化を苦手とする認知症の方が穏やかに過ごせるように、少人数制のユニットにするのもグループホームの特徴です。

また、グループホームのスタッフは認知症の知識が豊富なため、適切なケアを受けられます。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す

成年後見制度を利用する際の注意点

この項目では成年後制度を利用する前に、おさえておきたいポイントを紹介します。

成年後見人と被後見人にとっても、重要な内容なのでしっかりと確認していきましょう。

親族に任せる場合

コミュニケーションをとる機会を持つ

多くの不正は、親族と後見人のコミュニケーションが取れていない場合に起こります。

こうした事態を防ぐためにも、後見人となった人物と可能な限りコミュニケーションをとるようにしましょう。

「本人の利益」を守る

後見人となった人物は、あくまでも被後見人の方の利益のために働く必要があります。

例えば、将来的に相続が発生することを見越して贈与を行うなどの行為は、本人の財産に打撃を与えるため禁じられています。

家族が後見人等の活動記録を見られないことがある

後見人は被後見人の財産目録や、後見などに関する記録などの資料を親族に公開する義務はありません。

よって、被保険者以外の親族に見せないようにしましょう。確認したい場合は、家庭裁判所に閲覧を申請する必要があります。

第三者に任せる場合

財産を使い込むことは「業務上横領」にあたる

後見人になった場合、被後見人が家族であったとしても、その財産を自分のために使うことは業務上横領に該当します。

就任する前に親族で方針を話し合っておく

後見人以外の親族の方が、後見人は被後見人の財産を自由に使えるという誤解をする場合があります。そういった事態に陥らないように親族内でしっかりと話し合い、理解を深めておきましょう。

後見人になることを理由に財産の贈与や貸付・相続をしない

後見人は被後見人の財産の贈与や貸付などを行ってはいけません。

相続などについて被後見人の意思が強い場合は、事前に家庭裁判所に相談をしておくこと必要があります。

法定後見人制度のトラブルと対策

トラブル事例

法定後見制度をめぐり、財産トラブルや親族間の関係が悪化して亀裂が入る場合があります。よくあるトラブルの事例を踏まえて、トラブルが発生しないように事前にできる対策方法を確認しましょう。

財産の使い込み

後見人トラブルにつながる人の4人に1人が、自分の財産と被後見人の財産との区別をする認識がない人となっています。

成年後見人に就任し、最初はしっかり管理をしていても、だんだんその管理している財産が自分のもののように思えてきて、管理がずさんになっていくことがあります。

こうした認識が日常的にあれば、財産を自分のために使ってしまう「使い込み」のケースに発展してしまいます。

特に親子関係だと、親のお金で自分は育てられてきた経緯もあるだけに、親の財産が「別の人のものである」という意識が薄いことも要因の一つです。

「争族」問題へと発展

親のお金であろうと、それを自分のものとして使い込んでしまうのは、成年後見人としてやってはいけないことです。

親の財産が子に渡ることは、贈与もしくは相続に該当します。そのため、もしほかに相続人がいる場合、相続問題に発展してしまうことは必至です。

最初から財産目当てで親族後見人となるケースも

悪質なケースとして、最初から被後見人の財産を目的に、親族が成年後見人に名乗り出ることもあります。

こういった場合、被後見人は希望していた生活を送ることができなくなる可能性も含んでいることから高齢者虐待や窃盗、詐欺に該当します。

それでは、こういったトラブルを防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。次の項目でトラブルを未然に防ぐ方法を解説します。

トラブルを防ぐ方法

成年後見人を第三者に任せる

成年後見人を親族に任せることによって起こる「財産の使い込み」や「相続トラブル」などを避けるためには、後見人を弁護士や司法書士など第三者に任せることです。

2000年から始まった成年後見制度を利用して、後見人を認定する際、親族以外の第三者に任せる人の割合は70パーセントを占めており、親族が成年後見人になる場合よりも割合は多くなっています。

高齢化に伴い、後見人を任せたい子どもや配偶者も高齢化してしまうなかで、親族にこだわることがなければ、縁の遠い親戚に後見人をお願いする必要もありません。

また、親族間で金銭をめぐるトラブルを避けるためにも、きちんと報酬を払うことで後見人を請け負ってくれる第三者に任せることも有効な手段と言えるでしょう。

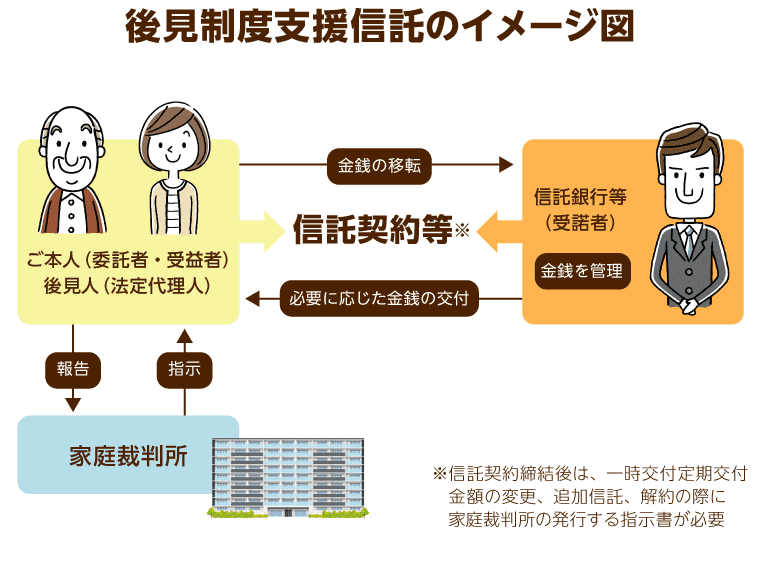

後見制度支援信託を活用する

後見制度支援信託とは、家庭裁判所が作成する指示書に基づき、月々の生活費や介護施設等への支払いなど、必要に応じて定期的に一定額が後見人の管理する預貯金口座に振り込まれる制度です。

後見人が管理する預貯金口座にあるお金以外は、信託銀行などが家庭裁判所の指示書に基づいて管理するのが特徴です。

後見制度支援信託の利用で、安心して財産を管理することができます。

困ったときは相談窓口を利用する

成年後見制度の利用について悩みや困っていることなどがあれば、家庭裁判所や市区町村の窓口、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどで相談することができます。

後見人を解任されるケース

成年後見人は、原則解任することはできません。

しかし、「不正な行為があった場合」「著しい不行跡」「後見の任務に適しない事由」といった、法で定められた一定の理由があれば解任は可能です。

解任するためには、申立権者である被後見人、被後見人の家族、後見監督人、検察官のいずれかが、家庭裁判所に対して、成年後見人解任の申立を行う必要があります。

解任申立によって現在の成年後見人が解任された後は、家庭裁判所に新たな後見人を選んでもらいます。

解任するには、以下のような理由が必要です。

不正行為が認められた場合

被後見人の財産を成年後見人となった人間が使い込むなどの違法な行為が発覚した場合です。

こうした違法なものを含めた不正な行為を後見人が行った場合は解任理由に該当します。

著しい不行跡があった場合

喧嘩を繰り返したり、素行が悪かったりするなど、成年後見人として品位に欠け、他人の財産を管理するべき人物ではないと判断された場合は解任理由に該当します。

後見の任務に適しない事由

後見業務を怠り、家庭裁判所の命令を聞かない、あるいは被後見人との関係が悪化してしまっている、後見人となった人物が罪を犯して逮捕されたなど、後見人としての業務に支障をきたすとみなされた場合です。

被後見人はもちろんのこと、親族の負担を軽減するためにも、早い段階から成年後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の

この記事の