胃ろうとは?

現在、口から食べ物を食べられなくなった人、意思疎通が難しくなった寝たきりの人などに対する栄養補給方法としては、以下の3つがあります。

- 経鼻胃管栄養

- 経静脈栄養

- 胃ろう

経鼻胃管栄養は、鼻から胃までカテーテルを通して栄養剤を入れる方法で、経静脈栄養は血管に栄養成分を直接注入する方法。そして、今回説明するのが「胃ろう」と呼ばれる方法です。

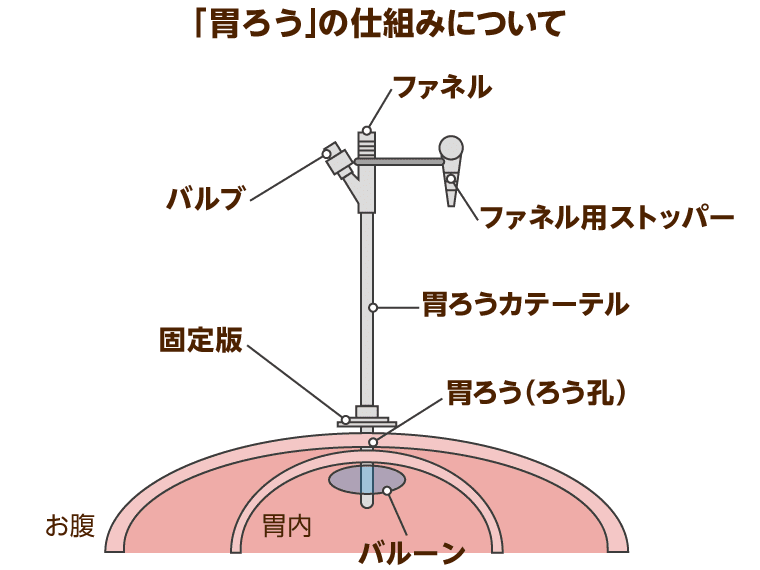

胃ろうとは、手術によって腹部に小さな穴を開け、そこに胃ろうカテーテルと呼ばれるチューブを通して栄養剤を注入していく栄養補給法です。これらの栄養補給法は経管栄養にまとめられ、カテーテルやチューブなどを使い腸や胃へ栄養を送ります。

内視鏡を使って胃の中を見ながら、腹部から胃につながる小さい穴を開け、そこに胃ろうカテーテルを留置します。この胃ろうを行うための手術はPEG(ペグ)と呼ばれ、手術自体は15分ほどで終わるのが一般的です。

術後の手順は翌日から水分100ccほどの注入をし、2〜4日目で胃ろうより栄養剤の注入を始めます。入院日数は1〜2週間ほどです。入院中に患者や家族に向けて、退院後の安定した生活を送るための指導を行います。

胃ろうは、ほかの経鼻胃管栄養や経静脈栄養よりも在宅で管理しやすく、手軽な栄養補給によって、利用者の生活の質を向上させやすいと言われています。

胃ろうの目的

胃ろうの目的は食事が困難となった人やむせ込みやすい人に対して、負担なく栄養摂取することです。あくまでも自分の力で食べられるようになるまでのサポートです。

口からの栄養摂取ができる力が戻れば、カテーテルを抜き取り胃ろうを終えることもできます。胃ろう除去後から食事ができるため、本人の身体的負担は少ないです。

また胃ろうでできた傷口は、胃の粘膜の早い回復力により、早々に目立ちにくくなります。

中には胃ろうは医療行為ではなく延命治療だと考える人もいます。その主たる理由は、本人の自己判断が難しくなった場合に胃ろうの話が出るためです。

胃ろうをしてから意思疎通ができなくなり、家族側が楽にさせたいと思っても、胃ろうにより人生を終えられない場合もあります。特に終末期の高齢者の胃ろうは、よく考えて行わなければいけません。

日本老年医学会も本人の尊厳を損なう恐れがあるため慎重な判断が求められる、としています。

また高齢者は、加齢や認知症、がん、脳血管障害などで飲み込む力が弱まります。食べ物が肺に入り誤嚥性肺炎を引き起こす可能性が高いです。栄養が摂れなければ、栄養状態が悪化し健康面にも悪影響を及ぼしてしまいます。

しかし、胃ろうだと肺炎のリスクを減らし、本人や家族の負担を軽減できます。そのため生命の維持と栄養状態の改善を考えて、胃ろうを推奨する病院が増えているのです。

また肺炎は高齢者の死因第6位と高いことから、医師だけでなく肺炎の発生リスクを避けたいと考える介護者も多いです。胃ろうは延命治療だと考える人はまだまだ多いですが、本来は機能回復や治療のために行います。

本人の身体や栄養状態により、胃ろうを検討するよう話を進めるケースもあることを頭に入れておきましょう。

カテーテルの種類

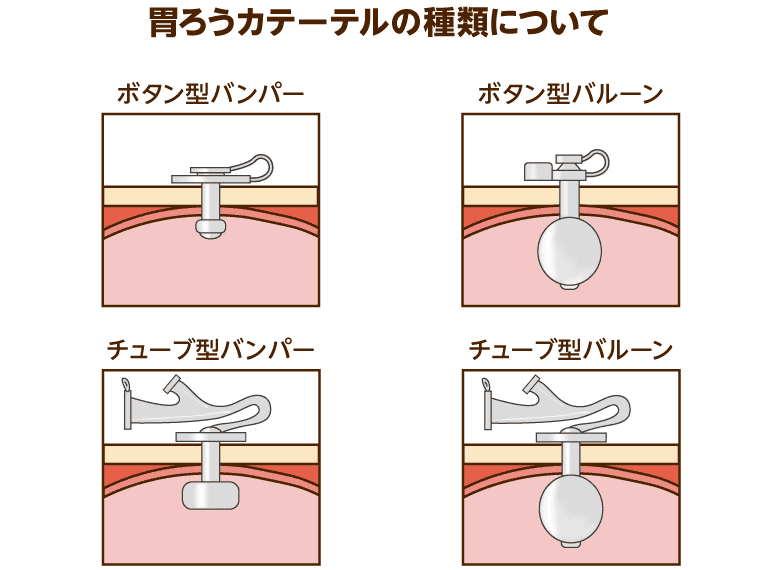

胃ろうには複数の種類があり、まずは「チューブが体外に出ているかどうか」の点から大きく2種類に分けられます。

カテーテルが長いタイプの胃ろうである「チューブ型」と、カテーテルがついていないタイプの胃ろうである「ボタン型」です。

胃ろうは専用の接続用のカテーテルを使って栄養を送るラインをつなぐのですが、このとき、胃に差し込んだカテーテルが抜けないように、ストッパーを付けなければなりません。

このストッパーの形状が、風船のような形状をしているものは「バルーン」タイプと呼ばれ、風船以外の形をしているものは「バンパー」タイプと呼ばれています。

ボタン型とチューブ型それぞれにバルーンタイプとにバンパータイプがあるので、胃ろうカテーテルは全部で4種類あるということになります。

バルーンタイプとバンパータイプではカテーテル交換の時期が異なり、バルーンタイプだと1~2ヵ月に1度、バンパータイプだと4~6ヵ月に一度、医師によって交換が行われます。

交換後すぐは、「カテーテルが抜けてしまう」「出血が起こってしまった」といったトラブルが起こることがまれにあります。もし問題が起こったときは、すぐに医師や看護師に連絡して対処してもらう必要があります。

胃ろうと腸ろうの違い

腸ろうはお腹から腸に穴を開け、カテーテルを通して栄養を送る経管栄養法です。

胃がんなどを理由に胃ろうが難しい方や、胃ろうにしたが嘔吐や誤嚥、流動食が漏れてしまうといった方が腸ろうへ切り替えるケースが多いです。

また腸ろうのメリットは肺炎・誤嚥のリスク軽減、栄養剤が逆流する危険の低さなどが挙げられます。

一方で、腸ろうはカテーテルの交換を自宅ではできませ。胃ろうは自宅で交換可能ですが、腸ろうは病院で行います。

胃ろうの費用

胃ろうの手術費用は入院日数や造設手術で違いますが、一般的には10万円前後の自己負担がかかります(医療機関の施設基準によって、自己負担額は変動します)。

ただ高額療養費制度が適用されれば、自己負担額は少なく済みます。高額療養費制度は、1ヵ月で医療費の上限額を超えた場合、超えた金額が支給される制度です。差額のベッド代や入院中の食費などは含まれません。

胃ろうをされている多くの人は在宅医療です。在宅医療であれば、胃ろうの管理費と月2回程度の訪問診療を併せて毎月6万円近くかかります。

しかし、胃ろうは食費がほとんどかからないので、金銭的負担はあまり大きくないでしょう。

胃ろうの費用を知ることは事前指示書の作成に役立ちます。事前指示書とは本人の意思表明が難しくなったとき、どのような治療を望み拒否するのか、自己判断が可能なうちに意思表示をする手段の一つです。

家族に自分の希望する治療法を早い段階で伝えると、家族は医療費を把握できて実際に必要になった際、費用で悩むことが減ります。

保険適応の対象

胃ろうの造設や交換は保険が適用されます。さらに栄養剤もほとんどが医薬品なので、同じく保険適応となります。

胃ろうには15分程度の手術と1〜2週間ほどの入院が必要です。もちろん費用はかかりますが保険でまかなえて、1割負担であれば入院費に1万円ほど、そこに食事代や治療費、ベッド代などが上乗せされます。

また定期的なメンテナンスも行います。バルーン型は月1回程度で8,000円ほど、6ヵ月に1回程度の交換が必要なバンパー型は2万円ほどの材料費がかかりますが、保険適用となるため1~3割負担で済みます。

胃ろうから栄養を摂るのに使われる栄養剤が医薬品扱いだった場合、保険が適用され、1ヵ月2万円〜3万5,000円ほどの費用となります。

食品は医療費控除の対象とならない

胃ろうの栄養剤には食品と薬剤があり、多くの病院では食品を扱っています。

主な理由は薬剤では医療費の扱いになるからです。そのため薬剤では病院側の収入が増えません。食品だと食費扱いとなり本人や家族に請求ができます。

ただし在宅だと食品では保険は効かず、自己負担が増えます。薬剤の栄養剤にすれば保険適応され3割負担で済みます。

メリットは違和感の少なさなど

是非が問われる胃ろうですが、この対応には多くのメリットがあります。ここでは、そのメリットをみていきます。

違和感が少ない

経鼻胃管栄養は、鼻から喉にかけてカテーテルが通っているので、患者に痛みや不快感を与えることになると指摘されています。

一方、胃ろうは、腹部からの注入なので見た目には分かりにくく、鼻や喉にカテーテルがない分、患者が感じる不快感を軽減させることができるのです。

口からご飯を食べることができる

経鼻胃管栄養は、鼻から喉にかけてカテーテルが胃まで入っているので、食べ物を食べるための練習は難しくなります。

胃ろうだとそのようなカテーテルがないので、経口摂取と併用する食事方法も可能です。口から物を食べる練習ができて、脳への刺激、活性化にも繋がります。

運動やリハビリも行いやすい

胃ろうは嚥下訓練に適しています。

嚥下訓練は噛む力、飲み込む力が弱まった機能を回復するために行うリハビリです。リハビリ内容は口腔ケアや嚥下体操などがあります。

胃ろうであれば、腹部にカテーテルを通しているため、口から食事をとることが可能になるのです。嚥下訓練をしていない場合、機能低下が早くなるので無理のない範囲で積極的に取り入れることが望ましいです。

さらに胃ろうは病気の状態にもよりますが、基本的に運動ができます。胃ろうの場所が目立ちにくいので、人目を気にせず体を動かせられて、運動によって悪影響が出ることもほとんどありません。

生活や行動範囲に制限がないため、本人の希望とする運動を楽しめるでしょう。

カテーテルが抜けにくい

鼻からカテーテルを入れると不快感が強くなり、患者さんの中には自分でカテーテルを抜いてしまう人もいます。

胃ろうだと、胃ろうカテーテルが抜けにくいので、本人が抜いてしまう心配は低くなります。

入浴ができる

胃ろうの利用者は、特に胃ろうカテーテルを保護しなくても、入浴を行うことができます。

また、衣類を着れば、胃ろうカテーテルが腹部に入っていることは見た目から分からなくなるので、外出もしやすいです。

デメリットは手術や誤嚥性肺炎

手術をしなければならない

胃ろうを設置する手術は、特に問題がなければ内視鏡カメラを使って30分以内の短い時間でつくることができます。また、体への負担も小さいです。

ただ、患者本人と家族にとっては「手術」であることには間違いありません。点滴による栄養補給、あるいは鼻からカテーテルを入れて栄養を摂取する方法だと手術はしなくても良いので、その点は胃ろうのデメリットであると言えるでしょう。

もし手術をして体に傷をつけること、自分や家族の体に「穴を開ける」ということに抵抗を感じる人であれば、胃ろうをつくることをためらう要因にもなります。

唾液で誤嚥性肺炎になる可能性もある

胃ろうの設置を推奨されるとき、口から食事を取ると誤嚥性肺炎になる恐れがあるから、との理由の説明があるかもしれません。

確かに、口から物を食べなければ、食べたものを誤嚥することはないでしょう。

しかし誤嚥は、食べたものだけによって起こるものではありません。口の中の唾液によっても起こるのです。

夜眠っている間に、本人も気づかないうちに唾液を誤嚥し、それが原因で誤嚥性肺炎になることもあります。

胃ろうを使っていて、口で食べていないからといって口腔ケアを怠っていると、口の中に雑菌が増え、雑菌の混ざった唾液を誤嚥することにもなるわけです。

逆流の可能性がある

胃ろうで使われる栄養剤は液状になっているので、胃に注入された後に逆流し、誤嚥することがあります。さらに嘔吐や逆流性食道炎のリスクも高まってきます。

栄養剤を注入している最中、および注入後は、逆流しないように、上半身を30度以上持ち上げた姿勢、あるいは座った姿勢を保っておかなくてはいけません。

ただ、姿勢に関係なく、体質的に胃に入れたものが逆流しやすい「胃食道逆流症」という症状が出ている人もいます。

そうした人に対しては、とろみのついた栄養剤である「半固形化経腸栄養剤」を使用することで、逆流症状を抑えられるかもしれません。もしくはミキサー食で胃の負担を軽減できます。

液体と固体の間のようなかたさなので、特殊な注射器を使用して、胃ろうの管に直接栄養剤を注入します。

定期的にメンテナンスが必要

胃ろうには定期的なメンテナンスが必要です。胃ろうのタイプによって交換頻度や費用が違います。

バルーン型は1〜2ヵ月に1回のペースで交換をし、材料と手技費を合わせて月1万円ほどかかります。バンパー型は4〜6ヵ月に1回のペースで交換が必要です。材料と手技費を合わせて月2万2,000円ほどかかります。

ランニングコストを考えると、バンパー型の方が費用を抑えられます。

カテーテルを使用する度に洗っても栄養剤は残ります。栄養剤が残った状態だと、雑菌やウイルスが繁殖して感染症や汎発性腹膜炎の発症リスクが高くなります。栄養剤注入後は注射器で微温湯や蒸留水などでよく洗い流し、カテーテルなどを清潔に保つことで、リスクを軽減できるので定期的なメンテナンスは必ず行いましょう。

胃ろうに対応した老人ホームを探すには?

2012年から、必要な研修を受けている介護スタッフであれば、胃ろうの患者に対応できるようになりました。これにより、以前よりも胃ろうの人を受け入れる老人ホームが増えつつあります。またデイサービスでも受け入れが増えています。

ただ、各施設とも受け入れの条件を定めていて、条件の内容によっては入居が難しくなることもあります。胃ろうに対応できる老人ホームを探すときは、施設側にその点をしっかりと確かめておきましょう。

出典:「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について」(厚生労働省)

入居が難しいケース

胃ろうは医療行為のひとつに位置づけられるため、2012年以前は看護師が行うケアとされていました。しかし現在では、所定の研修を終えた介護職員であれば、胃ろうの患者に対応できるようになっています。

ただ以下のような施設では、入居を断られることもあるので注意しましょう。

- 介護職員への研修が進んでいない

- 看護師による日中もしくは24時間の常駐がない

- 胃ろう患者の安全性を確保できていない

入居時に胃ろうを使用していることを正確に施設側に伝え、入居後問題なく生活を送れるのかどうか、きちんと確認することが大事です。

たん吸引の体制をチェック

胃ろうを使っている人は嚥下機能が衰えていることも多く、たんを自分で吐き出せないという人も多いです。

たんなど、喉や口の中にある分泌物を自分の力で外に吐き出せないときは、看護師をはじめ、研修を受けた介護職員によって専用の器具で吸い取ってもらう必要があります。

そのまま放置すると誤嚥性肺炎になりかねないため、入居先選びの際はきちんと対応してもらえるかどうかしっかりとチェックせねばなりません。

入居後にトラブルに発展しないように、事前に施設側にたん吸引の体制が整っているのか確認しておきましょう。

認知症や精神疾患を発症している場合

胃ろうを行っている間は、ベッドの上で安静にしなければなりません。しかし、認知症を発症していると落ち着きがなくなり、居室や共有スペースなどを移動し続ける「多動」の症状が出ることもあります。

そうなると、胃に栄養が問題なく注入されているかどうかを確認することが難しくなりますし、認知症のせいで動き回るようになると栄養剤の逆流が起こることもあるため、介護者は患者から目が離せなくなります。

そのため、認知症があり、胃ろうも行っているというとき、施設側の対応力を見極めたうえで入居先選びを行っていく必要があります。

胃ろうに対応している施設を探す

在宅で介護するときの注意点

体をしっかり起こす

胃ろうだけでなく一般的な食事においても、体を起こして姿勢を正すことは大事です。

姿勢が悪いと、食べたものを逆流させてしまうこともあるため、本人が要介護状態のときは、介護者がしっかりと気をつける必要があります。

胃ろうを通して栄養剤を胃に入れるときは、口から液体をゆっくりと、しかし一気に飲もうとするのと似た状態になります。そのため、口から物を食べるときと同様、注入の際は30~45度以上体をしっかりと起こし、姿勢を整えなければなりません。

ただ、腰痛持ちの方は同じ姿勢を維持し続けることが難しいこともあるので、苦痛を与えないよう工夫することも大事です。

また、実際に栄養を体に入れる作業は、一般の人には行なえません。専門家に任せて見守るようにしましょう。

口腔ケアの徹底

胃ろうを使用するようになると、飲食物を経口摂取しなくなるので唾液が分泌されず、口の中の自浄作用が働かなくなります。

そのため、経口で栄養を取れる人よりも、胃ろうの人のほうが口腔ケアを念入りに行わなければならないとも言えます。入居先を探すときは、口腔ケアの体制がどのくらい整っているかに注目しましょう。

また、経口摂取をしていないことで、消化機能が低下、体の免疫力も弱くなっています。そのため、口腔内で繁殖した雑菌により、気管支炎や誤嚥性肺炎を発症しやすくなるので注意が必要です。

これらの症状は悪化すると生命の危機にかかわる事態になるので、本人はもとより、介護する側も十分に気をつけましょう。

胃ろう周りの観察

胃ろうは、腹部に穴を開けてカテーテルという「異物」を胃に差し込んでいるので、人によっては拒否反応を起こすこともあるので注意しなければなりません。

多いのは皮膚に起こるトラブルで、皮膚が赤く変色する、皮膚の一部が腫れあがるといった症状が起こり、悪化すると膿が出ることもあります。粘膜が赤く盛り上がる不良肉芽も起こしやすいです。

胃ろうを管理する家族や介護職員は、皮膚と胃ろうのカテーテルとの摩擦を極力避けるようにすることが大事です。必要に応じて主治医に相談して指示を仰ぎ、軟膏を塗るなどの対応も必要になります。症状がひどくなる前に早めに対処すれば、本人の負担も少なくて済むでしょう。

老人ホームできちんと対応してくれるのか心配なときは、もし皮膚に異常が起こったときにどうしているかを事前に施設側に確認しておきましょう。

衛生管理

老人ホームの場合、胃ろうを管理するための物品や栄養剤を保管する場所がないこともあります。

点滴ほど衛生面に気をつける必要はないですが、栄養剤は高カロリーなので、清潔な場所に保管しなければ、雑菌繁殖の原因にもなりかねません。

胃ろう関連の用具は、使うたびに念入りに洗浄し、乾燥させて雑菌やほこりがつかない場所に保管しておく必要があります。ほかの入居者、特に認知症の入居者の手に触れない場所に置いておくことが、用具を清潔に保つうえでも重要です。

日頃胃ろう関連の物品や栄養剤をどのように保管しているのか、施設側に確かめておくことも大事なことです。

本人が抜いてしまったときの対応

特に認知症が進行して症状が悪化しているときは、本人が胃ろうに対する認識をきちんと持てなくなり、自分でカテーテルを抜こうとすることがあります。

もし、自分で抜いてしまったら(自己抜去)、手術によって開けた穴が塞がらないようにすること、そして栄養剤などがこぼれ落ちてしまわないようにすることが大事です。

自己抜去したときに備えて、常に取り替えられるカテーテルを用意しておくことや、そうした際に受診する医療機関の情報を得ておくことも大切です。老人ホーム選びのときは、自己抜去に対してどのような対策をしているのか、施設側に尋ねておくと良いでしょう。

胃ろうと高齢者の尊厳について

全国の胃ろう造設者数の推計結果

では、全国で胃ろうを造設している患者数は、どれほどいるのでしょうか。全日本病院協会の調査結果によると、以下のようになっています。

| 施設 | 区分 | 推計した胃瘻造設者数の合計 |

|---|---|---|

| 一般病床 | 一般病院 | 7万5,445人 |

| 療養病床 | 9万1,091人 | |

| 精神・結核・感染症病床 | 3,008人 | |

| 特別養護老人ホーム | 介護施設 | 3万6,667人 |

| 介護老人保健施設 | 2万1,475人 | |

| 訪問看護 | 在宅 | 2万8,870人 |

| 合計 | 25万6,555人 |

高齢者の医療や介護を考えるうえで、胃ろうは必要なものです。

しかし、胃ろうをつくるか作らないかという話になると、本人やご家族が迷う場面があるもの。また昨今では、“高齢者の尊厳”という観点から、「本人の意志に反する生命の延長ではないか」とその是非を問う声が大きくなってきています。

あなたなら胃ろうを望みますか?

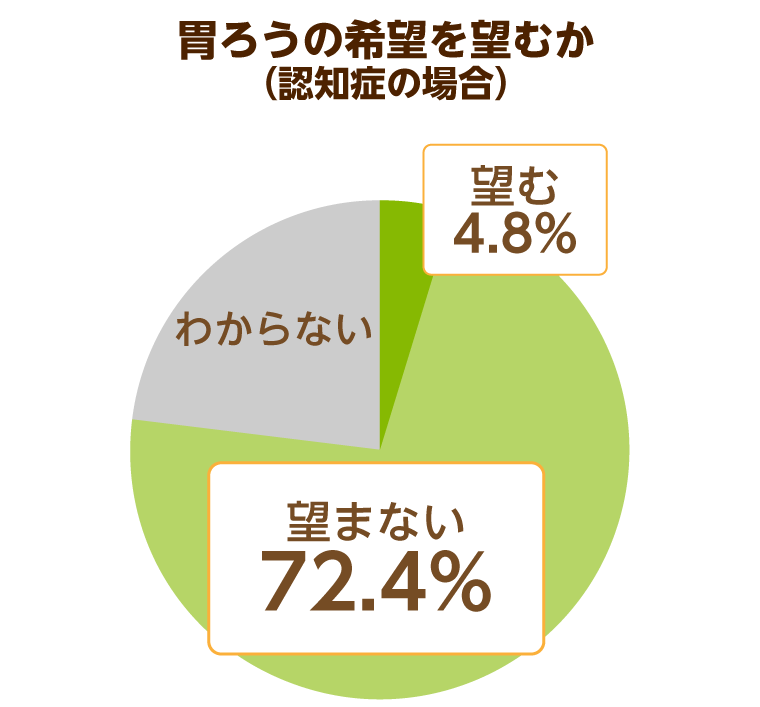

「認知症の末期の状態となり、自分の居場所も家族の顔も分からなくなり、身の回りのことが一切できない状態」になったとき、あなたならどうするでしょうか?

厚生労働省が2017年に行った調査によると、胃ろうからの栄養補給法を「望む人」の割合はわずか4.8%でした。

一方、「望まない人」の割合は72.4%で、望む人の割合を大幅に上回る結果となっています。延命のためだけに胃ろうを望まないという人が、全体の7割近くを占めているわけです。

また、「医療経済研究機構」が2012年に行った調査によれば、「胃ろうを付けるときに、患者の生活の質が維持または回復すると見込まれていた人」の割合は45.3%で、「回復や維持は期待できないものの、延命は期待できる人」の割合は44%を占めていました。

さらに、「今後、口で食べられるようになり得るか」という点については、今後も食べられないという人は59.1%に達し、食べられるようになり得る人の24.3%を大きく上回る結果となっています。

つまり、生活の質を維持または回復できる見込みがない、あるいは口から食べられるようになり得ないという状況でも、胃ろうを作ったというケースは少なくありません。

もちろんこれらの研究結果が、普遍的に当てはまると断定できるわけではありません。しかし適切な処置をするためには、患者本人が意思表示をできるうちに、胃ろうの設置・造設を望むかどうか確認しておくことが大切です。

腎臓が悪くなれば透析や腎臓移植、心臓が悪ければ心臓バイパス手術、食道や胃消化管の動きが悪くなれば胃ろうなど、身体の一部に障害があっても、それを想定して生命を保つことができることは医療による成果です。

そして身体に生命が残っている場合は、悪いところを改善し、生命を保つことが医療です。人によって考え方は違いますが医療の進歩を身に受けながら楽しく長生きできたらいいですね。

大切なのは本人の希望

本人と家族の気持ちを大切に

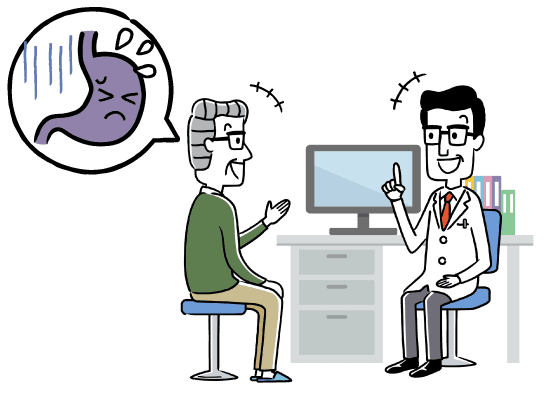

嚥下障害の状況がひどい場合は、胃ろうを迷う必要はありません。しかし、嚥下障害が軽度の場合、多くの方が胃ろうするかどうかを迷うもの。

本人の意思をしっかり確認しないまま、医師や介護施設の都合で、胃ろうを開始してしまって、後で後悔する方も多いようです。

状況をきちんと見極め、本当に胃ろうが必要かどうかはご本人と家族で決めていくべきでしょう。

最近では、嚥下機能のリハビリテーションを行なうことにより嚥下が改善されることも増えてきました。また言語聴覚士が配置されている病院も増え、嚥下リハビリが嚥下障害に有効であるとされています。胃ろうを検討する前に一度専門医に相談してみましょう。

しかし、さまざまな障害があり対応することは医療の根本です。悪いところを治療して生きていくことは決して避難されることではありません。

その際、嚥下機能の回復が可能かどうかの評価について説明を受けたうえで、どのように摂食嚥下訓練を行うか、その後の回復に関する評価をどのようにするかも考慮します。

もちろん、胃ろうを設置した後でも口から食事をすることは可能ですし、健康状態が回復して胃ろうを外すことも可能ではあります。

近頃では、胃ろうの方を受け入れてくれる介護施設はかなり増えてきました。そのため、介護施設への入居と絡めて胃ろうについて迷う必要性はほとんどないと言っても過言ではありません。

施設入居の際には、医療機関との連携体制や施設内のスタッフの知識・スキルなどについて、しっかり確認しておくと良いでしょう。

納得のいく決断を

胃ろうというと、延命治療とみなされる場合があるので、「良いのか悪いのか」といった視点で考えがちです。

しかし最も大事なのは、「本人がどのように生きたいと思っているか」という点です。また、胃ろうを行うことが「適切なのか」を再検討することも大切です。

胃ろうを行う際には、経口摂取が困難な状況から回復可能かどうかがひとつの判断基準にもなるので、主治医と本人、家族を交えて話し合うことも大切です。

胃ろう対応可の老人ホームだと、看護職員をはじめ、胃ろうについて詳しい職員が常駐しているので、しっかりと相談に乗ってくれるでしょう。

本人と家族が十分に納得し、本人に最も適した選択を行っていくことが望まれます。

この記事のまとめ

この記事のまとめ- 胃ろうは腹部に穴を開けてカテーテルを通し、栄養剤を入れる経管栄養の一つ

- 胃ろうは機能回復や治療を目的としている

- 経口摂取との併用ができ、嚥下訓練が可能

- 本人の希望だけでなく、家族の気持ちも大切にして判断をする

他の人はこちらも質問

胃ろうにすると余命はどれくらい?

胃ろうの平均的な余命は約3年と考えられています。

胃ろうをすることで、寝たきりから起き上がれるようになったり、食事が続けられたりすることで元気になる方も多いです。

胃ろうは延命措置ですか?

胃ろうは口から食べ物を摂取できない方に対しての処置なため、延命措置とされています。

しかし、飲み込む力が弱まり誤嚥性肺炎のリスクが上がるのを防ぐために、胃ろうを推奨する病院が増えています。生命の維持と栄養状態の改善も期待できるので、治療や機能回復を目的として行うケースも増加傾向にあります。

胃ろうはすべきかどうか?

胃ろうは口から食事ができるかできないかで判断をします。

目的は、口から食事が困難になった場合、むせ込みやすい人に対して、身体的な負担なく栄養摂取をできるようにサポートをすることです。口から食事ができるようになれば、途中で胃ろうを終えることも可能です。

胃ろうはいつから?

胃ろうは口から栄養摂取ができなくなり、栄養状態が悪化した場合に胃ろうを検討します。

胃ろうの手術が行われたのは1979年ごろと言われています。腹部から注入するため、見た目がわかりにくく、違和感が少ないメリットがあります。

この記事の

この記事の