介護保険料を滞納した時のペナルティ

介護保険とは、介護や介護予防サービスでかかる費用の一部を給付する国の制度です。

介護保険料は原則40歳から納付義務が発生します。

会社員や公務員は給与から天引き、自営業者は国民健康保険料と合わせて納付しています。

ところが昨今、介護保険料を滞納する方が増えています。

理由としては、社会情勢の変化や生計の困窮などさまざまな問題が考えられます。

そこで介護保険の滞納が起こる原因や、滞納時のペナルティ、滞納時の対処方法について解説します。

介護保険料とは

介護保険料とは、介護保険制度の財源とするために徴収されるお金のことです。

介護保険料の額面は65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳までの第2号被保険者で異なります。

- 第1号被保険者(65歳以上)の場合

- 市区町村や特別区ごとに、収入によって基準額や保険料率が定められています。

なお、2021年度の全国平均は「月額6,014円」です。 - 第2号被保険者(40歳~64歳)の場合

- 納付額は「標準報酬月額または標準賞与額×介護保険料率」で算出できます。

標準報酬月額:4~6月の給与額を平均した金額を、「標準報酬月額表」の等級に照らし合わせることで決定される

標準賞与額:税引き前の賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額面 ※上限150万円

介護保険料率:健康保険組合ごとに定められています。具体的な割合を知りたいときは、所属している組合に確認しましょう

介護保険料については以下の記事で詳しく解説しています。

もし介護保険料を滞納してしまった場合、以下のようなペナルティを受ける可能性があります。

- 滞納金が発生する

- 給付制限をかけられる

- 財産の差し押さえ

以下でそれぞれのペナルティについて確認していきましょう。

滞納金が発生する

介護保険料を滞納した場合、「督促状」が届きます。

督促状は納付期限を過ぎてから20日以内に督促状が発行され、督促手数料・延滞金の請求を命じられます。

| 区分 | 料金 |

|---|---|

| 督促手数料 | 70~100円 ※1 |

| 延滞金 | 納期限の翌日から納入日までの日数に応じて算出 |

※1. 督促状一通につき

なお、督促手数料や延滞金は自治体によって金額が異なるので注意しましょう。

滞納金の計算方法

2015年から2017年の介護保険料の平均負担額「月額5,514円」を例に、滞納金がいくらになるかシミュレーションしてみましょう。

滞納金は、滞納日を起点とした「最初の1ヵ月」と「1ヵ月を経過した以降」で計算方法が異なります。

東京都町田市では以下の計算方法で滞納金を算出しています。

- 最初の1ヵ月

- 未納分×延滞日数×2.4%÷365

- 1ヵ月を経過した以降

- 未納分×延滞日数×8.7%÷365

上記計算式をもとに、それぞれ30日間滞納(月額5,514円)した場合の金額は以下の通りです。

| 滞納期間 | 滞納金 |

|---|---|

| 最初の1ヵ月 | 10.8円 |

| 1ヵ月を経過した以降 | 39.4円 |

大きな金額ではありませんが、介護保険料の値上げや滞納者数の増加から、今後滞納金の額面が大きくなることも考えられます。

「給付制限」をかけられる

滞納期間が1年を超えると滞納金のほかに、次のようなペナルティが課せられるので注意が必要です。

滞納期間:1年~1年6ヵ月

介護保険サービス費用の支払い方法が変わります。

通常であれば、利用した介護保険サービス費用の1~3割を負担するところを一旦、全額を支払う必要があります。

介護保険料の滞納分を納付することで、支払った料金の9割が返還される仕組みとなっています。

なお、返還を希望する場合は市区町村の介護保険を担当している窓口に領収書を提出して返還申請を行う必要があります。

滞納期間:1年6ヵ月~2年の滞納

介護保険給付が一時差し止めとなります。

介護保険サービス費用を全額支払うことになり、差し止められた介護保険給付額は、介護保険料として滞納している分に充てられることがあります。

つまり、上記で紹介した払い戻しの申請をしたとしても、戻ってくるはずの9割が返ってくることはありません。

滞納期間:2年以上

介護保険サービス費用の自己負担金額が、1割から3割に上がります。

納付期限から2年が経過すると時効により保険料が納められなくなるので、注意が必要です。

また、高額介護サービス費も払い戻しされることはありません。

- 高額介護サービス費とは

- 1ヵ月で支払った介護保険サービスの自己負担額が一定額を超えたとき、超えた分の金額が介護保険から支給される仕組みのこと。

財産の差し押さえ

最悪の場合は、滞納保険料徴収のために財産を差し押さえられることも考えられます。

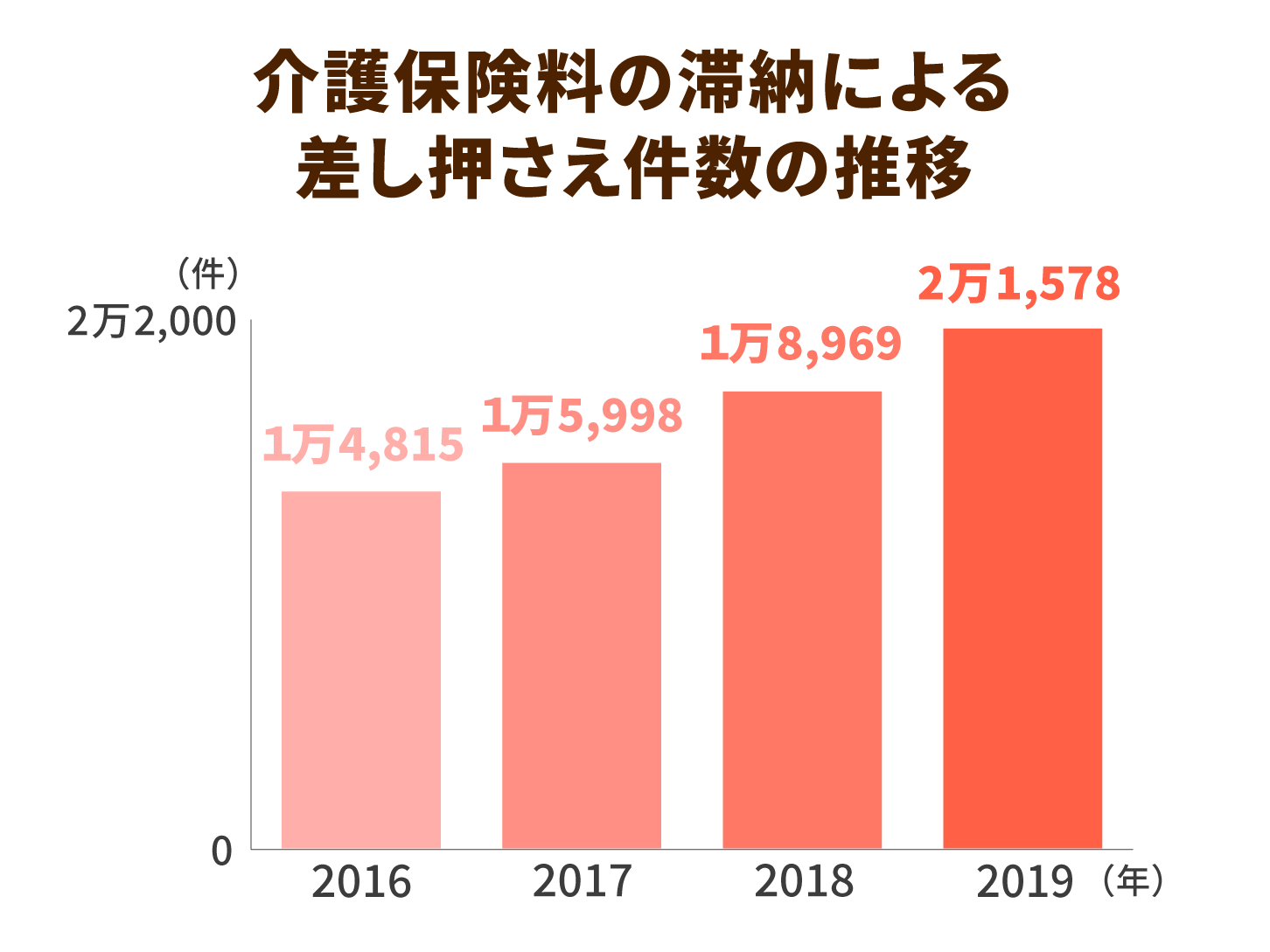

以下は65歳以上の高齢者で介護保険を滞納し、預貯金などの差押えを受けた件数をまとめた表です。

介護保険滞納による財産差し押さえ件数の推移

2019年度に過去最多の2万1,578人を記録。2001年の調査開始以来、初めて2万人を超え、社会情勢の影響や保険料の負担増、差押え体制の強化などから、今後も増加が予想されます。

滞納者の増加傾向が続いているのは、一体なぜでしょうか。考えられる原因について次の項目で見ていきましょう。

介護保険料を滞納する原因

介護保険料を滞納する原因は、大きく分けて以下の2つが挙げられます。

- 金銭的理由で支払えないケース

- 未納に気付かないケース

金銭的理由で支払えないケース

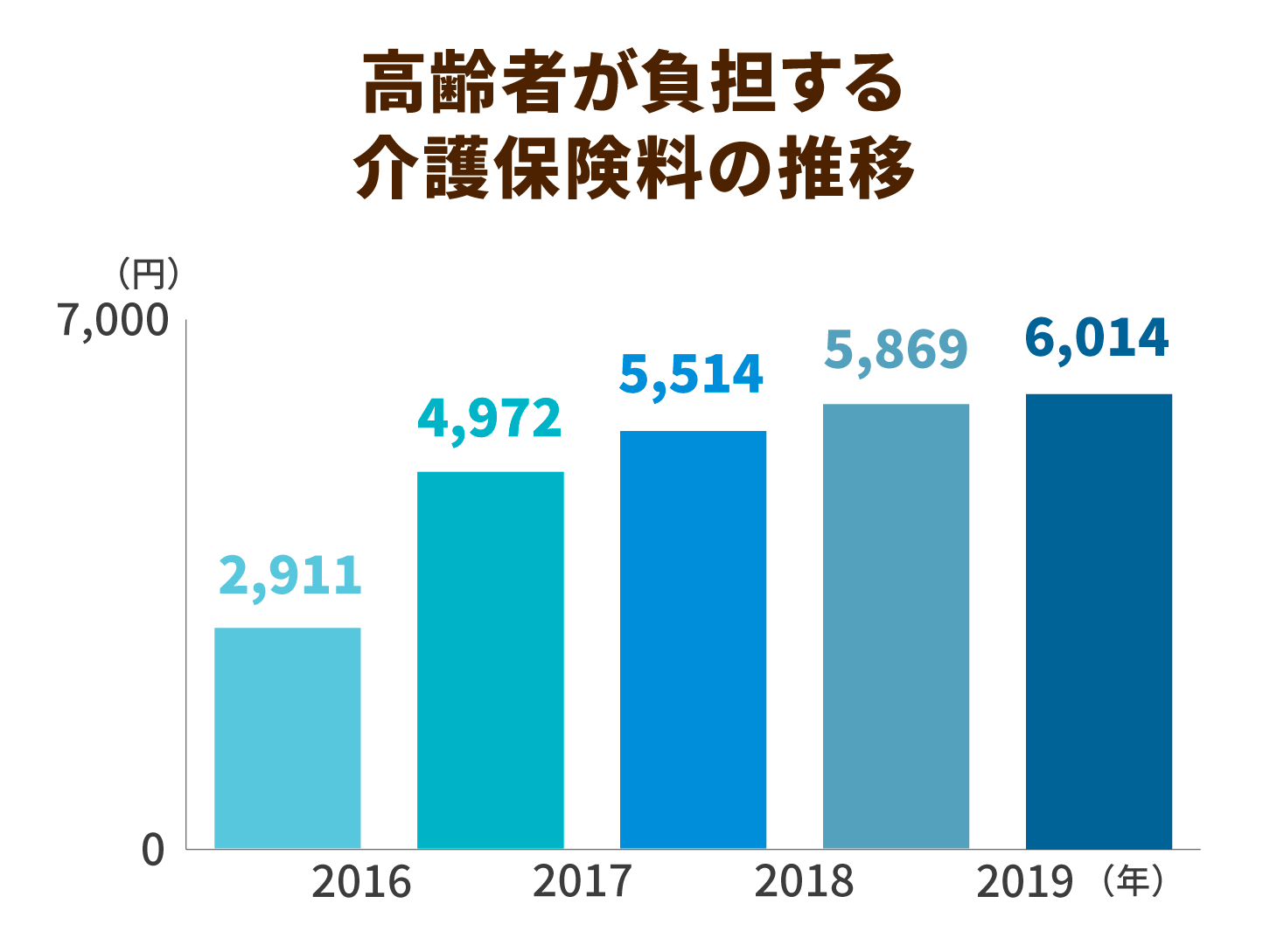

以下は、2016年〜2019年度の介護保険料の推移をまとめた表です。

高齢者が負担している介護保険料は、年々上がり続けています。

そのため、年金が中心で収入源が限られる高齢者にとって、介護保険料を納めることができないケースが増えていることが考えられます。

財務省のデータによると、2000〜2002年度の介護保険料の全国平均は2,911円でした。

しかし、2019年度には過去最高の6,014円と、この20年でおよそ2倍の額面となっています。

未納に気付かないケース

介護保険料を納付し忘れてしまい、気付かないうちに滞納していたケースも少なくありません。

第2号被保険者(40~64歳)は介護保険料を健康保険と一緒に納めますが、第1号被保険者(65歳以上)になると納付方法が変わります。

納付方法の変更に気付かなかったことが原因で、滞納に至ってしまうようです。

また、65歳以上で年金の受給額が年額18万円未満の人は、市区町村から送られてくる納付書で直接納付か口座振替での支払いとなっており、納付漏れにつながっています。

【ケース別】介護保険料を納付できない場合の対処方法

ここまでは介護保険料を滞納した場合のペナルティを解説しました。ここからは実際に介護保険料を納付できなくなった場合の対処方法をケース別に紹介します。

一括納付が難しい場合:保険料の分割納付

滞納していた介護保険料の一括納付がどうしても難しい場合は市町村の窓口に問い合わせをしましょう。

事情によっては保険料の分割納付、減免などが認められることがあります。

大事なのは、確実に支払う意思を見せることです。

「生活が苦しくて一括納付が難しいが、給与や年金のなかから少しずつであれば支払いができる」など具体的な内容を示して、どうやったら納付ができるか相談してみましょう。

事故や病気、災害にあった場合:保険料の減額・免除

以下の事情に該当するときは、減額や免除をしてもらえることがあります。

- 災害により、住宅や家財などが損害を受けたとき

- 長期間入院で働けなくなって収入が減少したとき

- 倒産や失業など

- 天変地異などで農作物が不作、不漁など

減額や免除の具体的な基準は市区町村ごとに対応が異なります。事前に確認してください。

世帯収入が少ない場合:個別減額制度の利用

世帯の収入が少ない場合、介護保険料の減額を申請できる制度もあります。

介護保険料の負担額は収入に連動して決まるので、収入が少なければ、介護保険料の納付料も安くなります。

ただし減額を希望するためには、自治体が定めるいくつかの条件を満たさなくてはいけません。

例えば、東京都江東区で個別減額制度を利用する場合は以下の条件を満たす必要があります。

- 個別減額制度の利用条件

-

- 介護保険料の段階が、第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階、第3段階に該当

- 前年の収入が単身世帯で150万円以下(1人増加するごとに50万円を加算)

- 預貯金が350万円以下の方(世帯構成員が1人増加するごとに100万円を加算)

- 住居以外に不動産を所有していない

- 住民税を課税されている方の被扶養者となっていない

- 住民税を課税されている親族と同一住居内に居住していない

- 老人ホーム等の施設に入所していない

- 介護保険料を滞納していない

減免される金額

江東区の場合、減免の金額は3段階に分かれています。

| 保険料段階 | 減額前(年額) | 減額後(年額) |

|---|---|---|

| 第1段階 | 2万880円 | 1万7,400円 |

| 第2段階 | 2万7,840円 | 2万4,360円 |

| 第3段階 | 4万5,240円 | 4万1,760円 |

市区町村によっては、減免や減額の制度を用意していないケースや、減免の条件を公開していないこともあります。

なお、個別減額制度を申請する場合は以下の書類が必要です。

- 預金通帳のコピー

- 健康保険証

- 家賃の領収書

- 個人番号(マイナンバー)

- 免許証などの写真入り証明書

生活することが困難な場合:生活保護の申請

生活保護受給者の場合、介護保険料や介護サービス料は介護扶助費として支給されます。

一方で、生活保護の受給に抵抗を感じている高齢者も多く、受給資格があるのに申請していない世帯も少なくありません。

将来、介護保険サービスが全額負担となる可能性を考慮すると、生活保護を受ける選択肢は検討に値するでしょう。

滞納に関する相談窓口は「各市町村の介護保険窓口」

介護保険料の督促状が届いたり、納付が困難になったりしたときは、できるだけ早く市町村の介護保険窓口に相談しましょう。

上記で紹介した制度のほかにも、納付期限の猶予や申請によって減免が受けられる場合があります。

また、自治体によっては独自の救済制度を設けている場合もあります。時間が経つほど解決が難しくなっていきますので、早めに市役所へ相談してください。

他の人はこちらも質問

介護保険料滞納に時効ってあるの?

保険料は納付期限から2年を経過すると、時効になり、保険料を支払うことができません。

すると保険料は未納が確定してしまい、お住まいの市区町村で記録・保管されます。

高齢になったとき、介護費のすべてを全額負担していくのは、非常に難しいです。いま介護サービスを利用しないからといって、介護保険料の支払いを拒否すると、結局は自分に返ってくることを意識しましょう。

介護保険料の支払い方法は?

介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)と、第2号被保険者(40歳~64歳)とで支払う方法が異なります。

第1号被保険者の方は、年金年額が18万円以上の場合、年金から天引きとなります。

対象となる年金は老齢基礎年金、厚生年金などの老齢年金(退職年金)、遺族年金、障害年金です。

年金年額が18万円未満の場合、または年度の途中で65歳になった人は、納付書により市区町村に直接納付するか、口座振替で支払うことになります。

第2号被保険者は、会社などで健康保険に加入している方の場合、健康保険料と同じように給与から天引きされます。

自営業などで国民健康保険に加入している方の場合は、世帯主が世帯の全員分を国民健康保険料と一緒に支払います。

介護保険料を滞納したらどうなる?

介護保険料を滞納すると、納付期限20日以内に督促状が郵送されます。

1年〜1年6ヵ月滞納が続くと、自己負担1割〜3割で介護サービスの利用ができず、全額支払いとなります。返還申請をすれば返還されます。1年6ヵ月〜2年では介護保険サービス費の全額支払い、2年以上だと自己負担額が1割から3割となります。

保険未払いはどうなる?

1年〜1年6ヵ月の未払いは、ひとまず介護保険サービス費を全額支払いをします。

市町村の窓口で返還の申請をすれば、支払った9割が返ってきます。1年6ヵ月〜2年は介護保険サービス費全額支払いとなり、支払った額は返還されません。2年以上は介護保険サービス費は3割になります。

介護保険料はいつまで払うのか?

介護保険料は生涯にわたり支払いをする義務があります。

40歳〜64歳の第2号被保険者は、健康保険と一緒に介護保険料を徴収されます。65歳以上の第1号被保険者で、年間18万円以上の年金を支給されている方は、年金から天引きされます。年間18万円以下は、納付書や口座振替などを利用します。

無職でも介護保険料は払う?いつから?

無職であっても介護保険料の支払い義務はあるため、納付書は届きます。

前年度の収入から保険料は計算されるので、収入がなければ保険料の支払額は低いでしょう。しかし、前年度に収入があった場合、介護保険料の請求額は大きい可能性が高いです。

この記事の

この記事の