デイケア(通所リハビリテーション)とは

デイケア(通所リハビリテーション)とは、要介護認定を受けた高齢者が、病院や介護施設などに通いながら、専門的なリハビリや医療的ケアを受けられるサービスです。

通常、医師の指示のもと、リハビリ専門職や看護師が常駐し、リハビリや健康管理をサポートします。

食事や入浴、排泄などの日常生活上の介助も提供されるため、長期的なリハビリが必要な方や、退院後もリハビリを継続したい方に適しています。

さらに、精神科デイケアもあり、精神障害を持つ方に対して、個別に合わせたプログラムが提供されます。

これにより、心身の安定や社会参加を促進することが期待されています。

デイケアの利用は、介護者の負担軽減にもつながります。

介護者が一時的に休息を取ることで、身体的・精神的な負担を軽減し、家庭全体のケア環境を整える助けとなります。

利用の目的

デイケアの目的は、ご利用者の心身機能を維持・回復させ、日常生活の自立を支援することです。

デイケアを提供する施設には、介護老人保健施設や病院、診療所、介護医療院が含まれます。

デイケアのサービス内容

デイケアでは、専門的なリハビリテーションや医療的ケアが提供されます。

他にも以下のようなサービスが提供されます。

- リハビリテーション

- 運動機能訓練

- 栄養改善

- 口腔機能訓練

- 入浴や排泄の介助

- 送迎サービス

急な体調不良や怪我に対しても、医療職が常駐しているため迅速に対応できる点が特徴です。

施設によっては、短時間の利用が可能なデイケアもあります。

健康チェック

デイケアでは、利用者の体温や血圧などの健康チェックが必ず行われます。

これにより、体調の変化を早期に察知し、適切な対応が可能です。

もし健康面で問題が見つかった場合、常駐の医師や看護師が即座に対応します。

また、併設の病院や診療所でも必要なケアを受けることができるため、安心して利用できます。

リハビリテーション

デイケアにおけるリハビリテーションは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門職が個別に対応し、利用者の機能回復や維持をサポートします。

理学療法士は、日常生活で必要な基本動作(起き上がる、立つ、歩くなど)をサポートします。

作業療法士は、食事や入浴といった日常生活の応用的動作の改善に注力します。

言語聴覚士は、言語や嚥下機能に問題がある方に対して、発声や飲み込みの訓練を行います。

これらのリハビリは、集団と個別のプログラムがあり、利用者の状態に合わせて選択されます。

施設によってリハビリ内容は異なるため、見学や相談を通じて自分に最適な施設を選ぶことが重要です。

体操

デイケアでは、全身を使った体操が集団リハビリとして提供されます。

車椅子の方でも参加できるよう工夫されたプログラムが用意されており、心身の状態に関わらず、誰でも楽しみながらリハビリが行える内容です。

体操は運動レクリエーションの一環として行われることが多く、利用者の楽しみを引き出す工夫がされています。

入浴介助

デイケアでは、安全を最優先に考えた入浴介助が提供されています。

利用者の体調に応じて、適切なサポートが行われ、体調が悪い場合は入浴を控え、温かいタオルで体を拭くなどの代替サービスが提供されます。

また、足浴などの部分的なケアも行われ、利用者の快適さが重視されています。

デイケアとデイサービスの違い

デイケアとデイサービスの違いは、主に提供されるサービス内容と目的にあります。

| サービス | 利用目的 | 内容 |

|---|---|---|

| デイケア | 医療的ケア・退院後のリハビリ | 医師の指示のもとでリハビリテーションを中心に行い、利用者の身体機能の維持や回復を目指す |

| デイサービス | 日常的な介護 | 日常生活の支援を中心に、食事や入浴、排泄などの介護サービスを提供 |

利用者の状態や目的に応じて、どちらのサービスを選ぶかを検討することが重要です。

また、デイケアは手続きに時間がかかることがあるため、早めの準備が必要です。

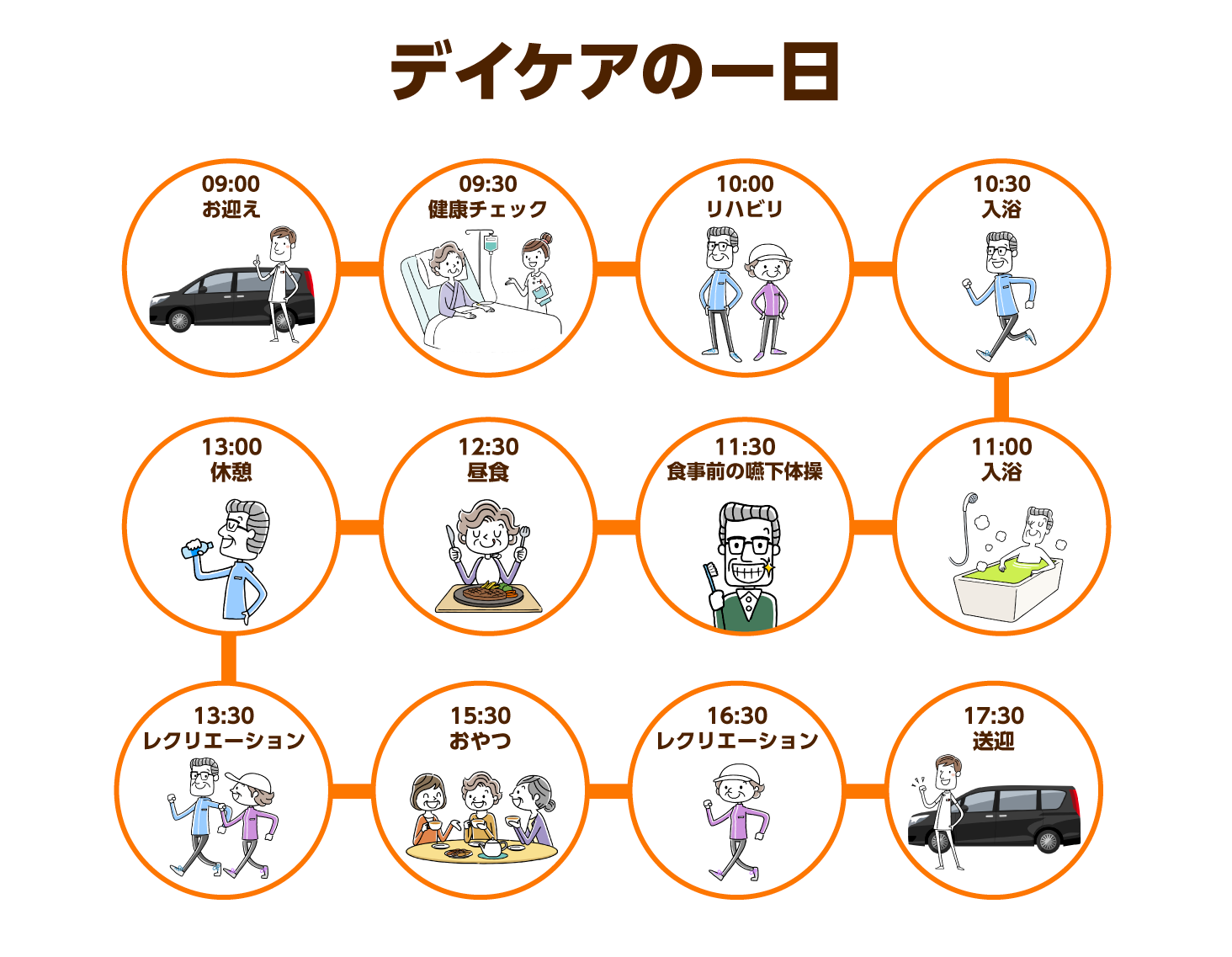

デイケアの1日の流れ

デイケアの1日の流れは、利用者のニーズや施設のプログラムにより異なりますが、一般的にはこのようなスケジュールで進行します。

朝は施設のスタッフが送迎車で利用者を迎えに行きます。

最初に健康チェックが行われ、体温や血圧の測定が実施されます。

その後、集団体操や個別リハビリや入浴、レクリエーションが行われます。

レクリエーションは手芸や工作、脳トレアクティビティなど、楽しみながら心身をリフレッシュさせる活動が含まれています。

お昼には栄養バランスの取れた食事が提供され、食事後には休憩が設けられます。

施設によっては季節に応じたレクリエーションが提供され、楽しみながら心身の健康を保ちます。

さらに、おやつの時間もありリラックスしたひとときを過ごします。

最後に、スタッフが送迎車で利用者を自宅まで送り届け、一日が終了します。

施設によっては、短時間利用も可能で、リハビリに集中したプログラムが提供されることもあります。

対象者

デイケアを利用できる対象者は、要支援1~2、または要介護1~5の認定を受けている方です。

この認定を受けることで、デイケアのサービスが利用可能になります。

また、利用にあたっては、主治医が作成する診断書や指示書が必要です。

特定疾病を抱えている場合は、40歳から要介護認定の申請が可能です。

利用条件

「要支援」か「要介護」の認定が必要

デイケアを利用するためには、必ず「要支援」または「要介護」の認定を受ける必要があります。

この認定は、住んでいる市区町村の自治体で申請を行います。

要支援1~2、要介護1~5のいずれかに該当する場合、ケアマネージャーと相談してケアプランを策定し、その後デイケアの利用が可能となります。

ただし、申請しても「非該当」と判定された場合は、介護保険を利用したデイケアの利用はできません。

また、要介護認定には有効期間があり、初回の認定は原則として6ヶ月間有効です。

主治医への確認が必要

デイケアを利用する際には、主治医による診断書や指示書が必要です。

これは、デイケアで行われるリハビリが医師の指示のもとで実施されるためです。

主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師やデイケア施設の医師に診断を依頼することも可能です。

診断が完了したら、ケアマネージャーと相談し、サービス計画書にデイケアの利用を記載します。

その後、理想の施設や利用開始日、頻度などの詳細を決めていきます。

デイケアの利用料金

デイケアの利用料金は、主に3つの費用に分かれます。

| 費用項目 | 内容 | 介護保険適用 |

|---|---|---|

| 基本利用料 | デイケアのサービスを利用するための基本的な料金 | 適用される |

| サービス加算 | 個別に提供される追加サービスの費用 | 適用される |

| その他費用 | 食費や日用品など | 適用されない |

基本利用料とサービス加算の金額は、介護度や地域によって設定された単位によって決まります。

1単位は通常10円として計算されますが、地域や施設の条件により異なる場合があります。

具体的な金額については、利用する施設に直接確認することをお勧めします。

「基本利用料」(保険適用)

デイケアの基本利用料は、要介護度や利用時間、施設の規模によって異なります。

要支援1~2の方の場合、月ごとに共通的サービスと選択的サービスの組み合わせで基本利用料が決まります。

デイケアの利用料金は、要介護認定の段階と利用時間によって違います。自己負担1割の場合の利用料金は、以下の通りです。

| 時間区分 | 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |

単位 |

|---|---|---|---|

| 1時間以上2時間未満 | 要介護1 | 369円 | 369単位 |

| 要介護2 | 398円 | 398単位 | |

| 要介護3 | 429円 | 429単位 | |

| 要介護4 | 458円 | 458単位 | |

| 要介護5 | 491円 | 491単位 | |

| 2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 383円 | 383単位 |

| 要介護2 | 439円 | 439単位 | |

| 要介護3 | 498円 | 498単位 | |

| 要介護4 | 555円 | 555単位 | |

| 要介護5 | 612円 | 612単位 | |

| 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 486円 | 486単位 |

| 要介護2 | 565円 | 565単位 | |

| 要介護3 | 643円 | 643単位 | |

| 要介護4 | 743円 | 743単位 | |

| 要介護5 | 842円 | 842単位 | |

| 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 553円 | 553単位 |

| 要介護2 | 642円 | 642単位 | |

| 要介護3 | 730円 | 730単位 | |

| 要介護4 | 844円 | 844単位 | |

| 要介護5 | 957円 | 957単位 | |

| 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 622円 | 622単位 |

| 要介護2 | 738円 | 738単位 | |

| 要介護3 | 852円 | 852単位 | |

| 要介護4 | 987円 | 987単位 | |

| 要介護5 | 1,120円 | 1,120単位 | |

| 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 715円 | 715単位 |

| 要介護2 | 850円 | 850単位 | |

| 要介護3 | 981円 | 981単位 | |

| 要介護4 | 1,137円 | 1,137単位 | |

| 要介護5 | 1,290円 | 1,290単位 | |

| 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 762円 | 762単位 |

| 要介護2 | 903円 | 903単位 | |

| 要介護3 | 1,046円 | 1,046単位 | |

| 要介護4 | 1,215円 | 1,215単位 | |

| 要介護5 | 1,379円 | 1,379単位 |

時点

こちらは前年度の1ヵ月あたりの利用者数が平均750人以内となる通常規模型のデイケアを利用する場合となります。

要介護度が高くなるほど、利用時間が長くなるほど、利用料は増加します。

この料金設定は、通常規模のデイケア施設(1回の利用者数が301人から750人以内)で病院や診療所を利用する場合の例です。

ただし、利用者数が多い大規模な施設ではさらに利用料金が上がる傾向にあります。

また、地域によっても負担額が異なるため、具体的な金額は各施設の料金表で確認することが大切です。

医療保険と介護保険は併用できない

リハビリは医療保険も利用できますが、原則として医療保険と介護保険は併用できません。

高齢者の場合、心身状態においてどちらの保険でもサービスを利用できる場合は、介護保険によるリハビリを優先するのがルールです。

ただし、がん末期など特別な事情があるときは医療保険における疾患別リハビリの対象となるケースがあり、この場合は一定期間の併用ができます。

利用する際は、ケアマネージャーや施設のスタッフに相談し、適切な保険制度を選択するようにしましょう。

「サービス加算」(保険適用)

デイケアでは、個別のサービスを受ける際に「サービス加算」という追加料金が発生します。

これは、基本利用料に加えて、特定のケアやサポートが必要な場合に適用されるものです。

代表的なサービス加算には以下のようなものがあります。

| 加算項目 | 内容 | 料金 |

|---|---|---|

| 入浴介助加算 | 入浴中の利用者の観察やサポートが必要な場合に適用される加算 | 40~55円/日 |

| 口腔機能向上加算 | 口腔機能改善管理指導計画の作成と個別指導を行う際に適用される加算 | 150~160円/回 |

| 栄養改善加算 | 低栄養のおそれがある利用者に対する栄養管理や相談に対応する際に適用される加算 | 200円/回 |

これらのサービス加算は、介護保険が適用されるため事前に施設側に確認しておくことが重要となります。

毎月の費用にどの程度影響があるかを確認し、計画的に利用することをお勧めします。

「その他費用」(保険適用外)

デイケアを利用する際には、介護保険適用外の「その他費用」がかかります。

以下のような食費や日用品もデイケア側が提供する場合は数百円程度の費用が発生します。

- 食費

- おやつ代

- おむつ

- 歯ブラシ

食費は施設によって異なりますが、1回あたり500~1,500円程度が一般的です。

これらの費用は全額自己負担となるため事前の確認が大切です。

私物を持ち込むことで、日用品費を抑えることも可能ですので、利用前に検討してみてください。

利用方法・利用の流れ

デイケアの利用方法と流れは、以下の手順に沿って進められます。

- 要支援または要介護認定を受けるために、市区町村窓口で申請を行い要支援1・2または要介護1~5と判定をもらう

- ケアマネージャーに相談しデイケア利用の希望を伝える

- ケアマネージャーが適切な施設を紹介し利用したい施設を選んだ後、見学や体験を通じてその施設が利用者に合っているかを確認

- 施設が決まったら、主治医に指示書を作成してもらいそれを施設へ提出

- 施設側との面談が行われ利用の可否が判定される

- 問題がなければ、ケアマネージャーがケアプランを作成しそれに基づいてデイケアの利用を開始

この一連の手続きは、ケアマネージャーのサポートを受けながら進めるため、初めての方でも安心して利用開始まで進められます。

施設の雰囲気やサービス内容をよく確認し、自分に合ったデイケアを選ぶことが重要です。

デイケアを利用するメリット・デメリット

メリット

デイケアの大きなメリットは、専門職によるリハビリを受けられることです。

理学療法士や作業療法士といったリハビリのプロが、一人ひとりに合った計画を立て、専門的なサポートを提供します。

これにより、心身機能の回復や体力の維持が期待できます。

さらに、デイケアに通うことで生活のリズムが整い、自宅での引きこもりを防ぐことができます。

定期的な外出は心身の健康に良い影響を与え、他の利用者やスタッフとのコミュニケーションが社会との繋がりを保つ助けとなります。

また、医師や看護職員が常駐しているため、急な体調不良やリハビリ中の事故にも迅速に対応でき、安心して利用できます。

加えて、デイケアを利用することで、介護者である家族も一時的に介護負担から解放されるというメリットがあります。

デメリット

デイケアのデメリットとして、まず挙げられるのは、利用するまでに手間と時間がかかることです。

デイケアを利用するには、主治医の診断書や指示書が必要であり、その作成に時間がかかることがあります。

また、診断書の作成には費用が発生することもあるため事前の確認が重要です。

さらに、デイケアの利用料は、一般的にデイサービスよりも高く設定されています。

また、デイケアでは必ずしも個別リハビリが長時間受けられるわけではなく、集団リハビリとの併用が一般的です。

そのため、常にマンツーマンでのリハビリを期待している場合は、事前にリハビリ内容や提供時間を確認しておく必要があります。

加えて、施設ごとにリハビリ設備やサービス内容に差があるため、利用前の見学や情報収集が大切です。

デイケアの選び方のポイント

デイケアを選ぶ際には、自分に合ったサービス内容や雰囲気が重要です。

デイケアの目的・条件をまとめる

デイケアを利用する際には、利用者の生活課題や希望を明確にし、それに応じたサービスが提供されるかを確認することが重要です。

例えば、送迎サービスの時間や車椅子対応の必要性、座位時間の制限など、個別の要件を事前に施設に伝えておくことが求められます。

また、食事に関しても、アレルギーや塩分制限がある場合は、施設が対応可能か確認する必要があります。

リハビリについては、医師やリハビリ専門職と相談し、必要な設備や環境が整っているかを事前に確認しておくことが重要です。

これにより、利用者に最適なデイケアサービスを受けることができます。

設備やサービス内容を確認する

デイケアを選ぶ際には、設備やサービス内容の確認が重要です。

まず、リハビリ用の専用設備や機器が充実しているかを確認しましょう。

たとえば、筋力トレーニング用のマシンや有酸素運動用の機器が適切に整っているかは、効果的なリハビリのために欠かせません。

また、施設内の広さや清潔さ、利用しやすい環境が整っているかも重要なポイントです。

さらに、リハビリ以外の生活支援サービス、たとえば食事や入浴、排泄介助などが提供されているかどうかも確認しておくべきです。

リハビリプログラムの種類やサービス内容の確認も施設選びの重要な要素です。

事前に見学・体験利用をする

デイケアを選ぶ際には、事前に見学や体験利用を行うことが重要です。

多くのデイケア施設では、利用前に見学が可能で、施設の設備やスタッフ、他の利用者の雰囲気を確認できます。

また、一日体験利用を提供している施設もあり、実際の送迎やサービスを体験することで、施設が自分に合っているかを判断することができます。

見学の際は、特に昼食前の時間帯が利用者やスタッフの雰囲気を把握するのに適しています。

利用の開始時期

デイケアを利用する際は、利用開始時期を事前に確認することが重要です。

人気のある施設では、すでに定員に達している場合があり、すぐに利用できないことがあります。

そのため、施設やケアマネージャーに問い合わせて、いつから利用可能か確認しておきましょう。

また、平日だけでなく、休日に通いたい場合も、対応可能な施設があるかどうかを相談してみてください。

この記事の

この記事の