要支援2とは

要支援2とは要介護ではないものの、日常生活の一部に支援が必要な状態です。

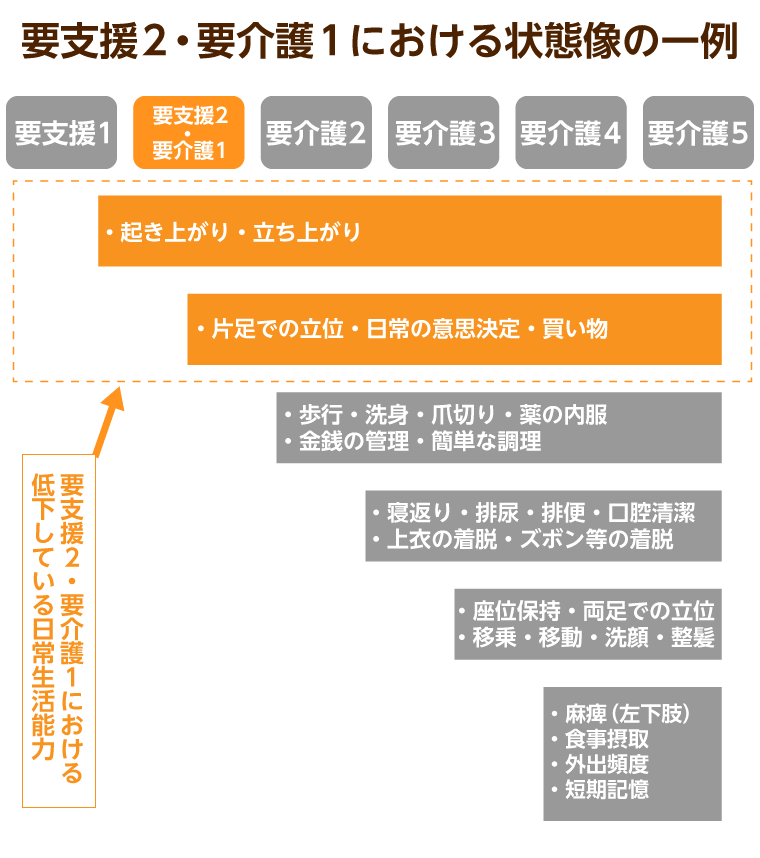

以下は厚生労働省が公表している要支援2の心身状態の指標です。

また要支援2の状態について、厚生労働省は以下のような具体例を挙げています。

- 食事などの基本的な日常生活を送る能力はある

- 立ち上がりや歩行に一部支えを必要となる

- 入浴などで一部介助が必要となる

要支援2は生活習慣の見直しや筋肉の衰えを防ぐための運動などを行い、介護予防に取り組むことが大切です。

要支援2の認定基準

要介護度の違いは厚生労働省が定めている「要介護認定基準時間」が目安となっています。

- 要介護認定基準時間とは

- 「介護の手間」にかかる時間を示した指標のこと。

本人の能力、介助の方法に加え、障がいや認知症の有無をもとに推計されています。

以下は要介護度別に、要介護認定基準時間をまとめた表です。

| 区分 | 介護にかかる時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

または上記時間に相当すると認められる状態

1日あたり「32分以上50分未満」介護に時間を要すると判定された場合、要支援2に認定される可能性が高いでしょう。

要支援2と、要支援1・要介護1との違い

要支援2の前後にある介護度として、「要支援1」「要介護1」があります。

この項目では要介護度が1つ違うことで、認定基準にどのような違いがみられるのかを解説します。

要支援2と1の違い

要支援2は、要支援1よりも身体機能の低下が見られる状態です。

例えば、立ち上がりや両足立ち、歩行時には杖やサポートが必要です。ただし、食事やトイレなど身の回りのことは要支援1と同じくほぼひとりでこなせる状態です。

また理解力の低下も見られないため、意思疎通は比較的良好です。しかし、家事や身だしなみで部分的に手助けが必要なため、要支援1と比べて掃除や調理などで家族や介護サービスを利用するケースが増えてくる点に注意しましょう。

実際、要介護認定等基準時間も要支援1では「25分以上32分未満」であるのに対して、要支援2は「32分以上50分未満」となっています。

要支援2と要介護1の違い

要支援2と要介護1は要介護認定等基準時間は同じ「32分以上50分未満」です。

そのため、介護にかかる時間に変更はありませんが、心身の状態で以下のような違いが見られます。

要支援2では立ち上がりや歩行で一部支援を必要とする状態であるのに対し、要介護1は「日常生活の動作を行う能力が低下し、立ち上がる際や排泄・入浴などで一部介助を必要とする状態」です。

線引としては、「状態の維持・改善可能性が高い」場合は要支援2に、そうでない場合は要支援1に振り分けられます。

例えば、かかりつけ医の意見書により「半年以内に心身状態が大きく変化・悪化することで、介護の手間が増えて要介護度を再検討する可能性がある」と判断された場合などが挙げられます。

また、思考力や理解力に明確な低下がみられ、本格的な認知症が疑われる場合は要介護1と判定されることが多いです。

要支援2で受けられるサービス

介護予防サービスとは、生活支援やリハビリなどを通して、心身機能の維持・改善を図ることを目的としたサービスのことです。

利用できるサービスの種類は多く、うまく活用することで要介護状態への移行を食い止めやすくなるでしょう。

この項目では介護予防サービスの種類や概要を解説します。

介護予防サービスの種類

自宅で生活している要支援2の方が利用できる介護予防サービスは、以下の通りです。

- 訪問型

-

-

- 介護予防訪問入浴介護

- 介護予防訪問看護

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防居宅療養管理指導

-

- 通所型

-

-

- 介護予防通所リハビリテーション

-

- 短期入所型

-

-

- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

-

- その他

-

-

- 介護予防特定施設入居者生活介護

- 介護予防福祉用具貸与

- 特定介護予防福祉用具販売

-

上記のほかに地域密着型サービスとして「介護予防小規模多機能型居宅介護」「介護予防認知症対応型通所介護」「介護予防認知症対応型共同生活介護」があります。

要支援2でレンタルできる福祉用具

上記で紹介したサービスのうち利用者の多い「介護予防福祉用具貸与」について解説します。

介護予防福祉用具貸与とは、介護保険を利用して福祉用具を安くレンタルできる制度です。

具体的に要支援2の方が保険適用でレンタルできる福祉用具は、以下の通りです。

- 手すり(取り付け工事不要のもの)

- スロープ(段差解消目的の設置で、取り付け工事不要のもの)

- 歩行補助杖

- 歩行器

- 自動排泄処理装置(排便機能を伴わないもの)

これらの福祉用具であれば、本来かかるレンタル料の1~3割負担で借りることができます。

なお、要支援2の場合は介護ベッドや車椅子は保険適用でレンタルすることができません。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

上記サービスのほか、介護保険適用外サービスとして「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」のサービスを利用できます。

総合事業は要介護認定で非該当(自立)と判定された方も利用することができ、「介護予防訪問介護」や「介護予防通所介護(デイサービス)」といった種類があります。

地方自治体が主体となって運営しており、利用できるサービスは地域ごとに異なります。例えば、栄養改善を目的とした配食や見守りといった独自サービスが提供している地域もあります。

また、自治体以外にもNPO法人やボランティア団体の活動も支援しています。介護とは関係のない「庭木の剪定」といったサービスを提供している団体もあります。

デイサービスの回数と料金

参考までに要支援2の方が総合事業でデイサービスを利用した場合の例を紹介します。

週2回程度、デイサービスを利用した場合の費用例は月3,160円

※土浦市「介護予防・日常生活支援総合事業」を参照

なお、費用は上記でも紹介したように運営元によって異なる点に注意しましょう。

利用できる施設介護サービス

要支援2の場合、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設には入居できません。

入居対象となるのは、以下の施設です。

- 有料老人ホーム

- ケアハウス(軽費老人ホーム)※条件あり

- サービス付き高齢者向け住宅

- 養護老人ホーム※条件あり

- グループホーム※認知症の場合

在宅で介護予防サービスを受けていた人で、施設入居後も継続したい場合、日常生活の支援や機能訓練などを提供する「介護予防特定施設入居者生活介護」を利用することができます。

介護保険の対象外となるサービス例

要支援2の場合、いくつか介護保険が適用されないサービスがあります。

知らないまま利用してしまうと、全額自己負担となってしまうので注意しましょう。

この項目では具体例として「通院介助」と「介護タクシー」の2つを挙げて解説します。

通院介助

訪問介護の一つである通院介助の保険適用の条件が以下の通りです。

- 通院介助の対象者

-

- 要介護1以上

- ケアマネージャーに「通院するために介助が必要」と判断された場合

つまり、要支援2の方は、通院介助を依頼するときの費用が自己負担です。

通院介助には、診療時間や病院の中での介助はサービス内容に含まれてないため、病院内でも介護が必要となれば、別途費用がかかります。

介護タクシー

介護タクシーも通院介護と同様に、訪問介護に分類されるサービスの一つです。

- 介護タクシーの対象者

-

- 要介護1以上

- 公共交通機関を一人で利用できない方

移動手段として車を利用したい場合は、乗降時の介護はないものの介護タクシーと同様の装備が整っている「福祉タクシー」を利用することをおすすめします。

要支援2で利用できる費用軽減制度

介護予防住宅改修費

介護予防を目的に自宅のリフォームを行う場合は、介護保険制度に基づく補助金が支給されます。

もし、以下のようなリフォームを考えている場合は費用を安くおさえることができます。

- 手すりの取り付け

- 段差の解消

- 滑り止めおよび移動の円滑化のための床材の変更

- 和式便器から洋式便器への変更

- 開き戸から引き戸への変更

20万円を限度として補助金が支給され、自己負担額は1~3割で済みます。例えば、費用が20万円の工事を行った場合、1割負担なら2万円です。

【失敗しない】介護リフォームの補助金と事例(お風呂・トイレ・玄関)

自治体によっては障害者控除を受けられる

要支援2の方の場合、地方自治体によっては「障害者控除の対象者」に該当する場合があります。

例えば、障害者手帳を持っていなくても、65歳以上の要介護者を対象にして「障害者控除対象者認定」をしている市区町村も少なくはありません。

認定書が発行されたら、障害者手帳がないケースでも、課税の対象になる所得金額から一定の金額が控除されます。

本人だけでなく、扶養している親族も障害者控除が適用されるのもポイント。

要支援2のご家族がいる方は、お住まいの自治体窓口に「障害者控除対象者認定を申請して、控除を受ける方法」をお問い合わせください。

要支援2でかかる費用例

この項目では要支援2にかかる費用の目安を紹介します。

在宅介護と施設介護の比較も行なっていますので、参考にしてみてください。

要支援2の区分支給限度額

介護保険を利用して保険給付を受けると、介護予防サービスを所得に応じて1~3割の自己負担のみで利用できます。

要支援2の場合、利用できるサービスの上限額は「1ヵ月あたり10万5,310円」です。

例えば、負担割合が1割の場合は自己負担額は1万531円です。

ただし、上限額(10万5,310円)を超えてサービスを利用した場合は全額自己負担となるので注意しましょう

在宅介護・施設入居費用を比較

要支援2と認定された場合の、在宅介護と施設介護における費用例を表で比較してみましょう。

| 区分 | 在宅介護 | 介護付き 有料老人ホーム |

住宅型有料 老人ホーム ・サ高住 |

グループホーム (2ユニット) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 年金 | 収入 | 25万円 | |||

| 月額利用料 ※家賃・管理費等 |

支出 | 0円 | 10万6,000円 | 7万円 | 8万円 |

| 生活費 ※食費・水道光熱費等 |

20万4,865円 | 10万5,000円 | 7万5,000円 | 5万4,000円 | |

| 介護サービス費 ※自己負担1割 |

4,021円 | 9,300円 | 2,320円 | 2万2,350円 | |

| その他 ※妻の生活費等 |

0円 | 9万円 | |||

| 支出合計 | 20万8,886円 | 31万300円 | 23万7,320円 | 24万6,350円 | |

| 収支 | 4万1,114円 | ▲6万240円 | 1万2,680円 | 3,650円 | |

老人ホームの費用については以下の記事でも紹介していますので、合わせて確認してみてください。

あわせて読みたい

【一覧表でわかる】老人ホームの費用相場(種類別・都道府県別)

老人ホーム・介護施設の平均相場を特養や有料などの施設の種類別に紹介。費用が払えない場合の対応方法も解説。費用シミュレーションも用意。

また、「みんなの介護」の入居相談員への無料相談をご希望の方は以下のボタンから問い合わせていただけます。

ケアプラン例と費用

続いて、ケアプランの例から在宅介護と施設介護を比較してみましょう。

| 性別 | 年齢 | 既往症 | 身体状況 |

|---|---|---|---|

| 女性 | 69歳 | - | 立ち上がりや歩行に介助が必要 |

上記、要支援2の認定を受けたGさんを例に解説していきます。

要支援2で在宅介護の場合

| サービス内容 | 利用回数 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 介護予防訪問看護 | 2回 | 606円 |

| 介護予防訪問介護 | 8回 | 2,349円 |

| 短期入所生活介護 | 1泊2日 | 1,362円 |

| 介護予防通所リハビリ | 8回 | 4,228円 |

| 合計 | 8,545円 | |

短期入所生活介護(ショートステイ)を月2回利用することで、介護者が休める時間もしっかりと確保しています。

要支援2で施設入居の場合

Gさんが有料老人ホームに入居している場合のケアプランと月額費用です。

| サービス内容 | 利用回数 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 介護予防訪問看護 | 4回 | 3,176円 |

| 福祉用具レンタル(四点杖) | - | 100円 |

| 合計 | 3,276円 | |

在宅介護のように「短期入所生活介護」を利用する必要がないため、浮いた分の費用をほかの介護予防サービスに充てることも可能です。

要支援2で一人暮らしは可能か

この項目では、介護認定で要支援2を受けた方が一人暮らしを続ける際に知っておきたいポイントを解説します。

要支援2でも、一人暮らしは継続できる

要支援2の方は、日常生活に必要な身体機能や認知機能に大きな低下は見られません。そのため、一人暮らしを続けることは十分に可能です。

ただし、立ち上がりや家事の一部で、要支援1より手助けが必要な場面が増えます。

例えば、歩くとき杖やサポートが必要になるため、外出の際は「誰か、見守りや付き添いをしてもらいたいな」とか「掃除をしていて誰かの手を借りたい」などと感じるシーンが多くなるでしょう。

少しでも日常生活で不便や不安を感じたときは、施設入居を検討することが大切です。

介護度が上げないための予防方法

長く一人暮らしを続けるためには、介護度を上げないことが重要です。

日頃から適度な運動やバランスの取れた食生活、他人とコミュニケーションを図る、趣味や好きなことでストレス解消をする、といったことを心がけましょう。

できるだけ介護を受けずに済むように、身体面や精神面を健康に保つ努力を続けていけば、一人暮らしを選ぶ場合でも、元気に暮らし続けられます。

また、介護保険サービスには、訪問介護や通所リハビリなど、要介護状態へ悪化しないための介護予防サービスを提供しているので、自分に合ったサービスを取り入れていきましょう。

ケアプランを作成する際は正しく自身の状況を把握し、ケアマネージャーや家族とも相談して決めていきましょう。

要支援2の方が入居できる老人ホーム

この項目からは、要支援2でも入居できる老人ホームを紹介します。

入居目的や心身状態ごとに各施設の特徴を解説していますので、参考にしてみてください。

自由に外出や料理をしたい方は「サ高住」がおすすめ

正式には「サービス付き高齢者向け住宅」と呼ばれており、バリアフリー化されたシニア対象の賃貸物件です。

外出や外泊で施設に届出などが必要なく、自由な暮らしを送れます。

居室はプライバシーが確保できる個室タイプとなっており、室内にはキッチンもあることから自分で調理することも可能です。

施設によっては居室内に浴室もあり、自宅で暮らしていたような条件で生活ができます。

実際、自立状態の方から要介護1までの比較的介護度が低い方が多く入居しています。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探す必要最低限の介護サービスだけを利用したい方は「住宅型」がおすすめ

住宅型有料老人ホームはほかの施設よりも、レクリエーションやイベントが充実しています。

入居者同士のコミュニケーションも盛んに行われており、一人暮らしのように寂しい思いをする心配もありません。

施設内の娯楽室やプール、サークル活動で楽しく過ごせることが住宅型の大きな特徴です。

また、入居者の必要に応じて外部の介護サービスと契約して利用するスタイルのため、介護費用の無駄がありません。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す認知症の進行を緩和したい方は「グループホーム」がおすすめ

認知症の診断を受けている方は、認知症専門で受け入れている地域密着型のグループホームがおすすめです。

入居者は全員認知症の方なので、気兼ねなく暮らせます。1ユニット5〜9名単位の少人数で家事を分担しながら共同生活を送っています。

また、専門スタッフのサポートのもと認知症の進行を遅らせるリハビリやレクリエーション、イベントなどが充実しています。

民間の入所施設のなかでは比較的割安です。ただし、施設の所在地に住民票のある方のみ入所を受け入れています。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す

他の人はこちらも質問

要介護認定の流れは?

介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。

申請手続きで必要な書類は「介護認定調査員による訪問認定調査」と「医師による主治医意見書」の2種類です。

通常、担当のケアマネージャーが手続きを代行して申請すると、市町村の審査を経て要介護度の判定が下ります。

詳しい手続き内容や流れを以下の記事で解説しています。

要支援2とはどういうことですか?

要支援2とは、食事や排泄など日常生活は自力でできますが、立ち上がりや歩行にはふらつきが見られ、支援が必要となる状態のことです。要介護認定等基準時間では要支援2は、32分以上50分未満と定めています。

要支援2はいくら?

要支援2の利用できる介護予防サービスの支給限度額は、1ヵ月あたり10万5,310円(1単位10円)です。1割負担であれば1万531円となります。

要支援2はどれくらい?

要支援2は日常生活を送ることはできますが、立ち上がりや歩行など複雑な動作に支援を必要とします。立ち上がりや歩行を手助けする手すりやスロープ、歩行補助杖などの福祉用具は保険適用でレンタルが可能です。

要介護2はどんな症状?

要介護2とは、起き上がりや歩行が1人では難しい、食事や排泄、入浴で部分的または全体的に介助が必要となる状態を指します。簡単な調理や爪切りなどの動作にも介助を必要とし、身の回りのことを自分で行うのが難しいです。さらに認知症を発症している場合もあります。

この記事の

この記事の