認知症の原因

認知症は病名ではなく、脳の病気や障害などによって認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出る状態のことです。

認知症を引き起こす原因疾患はさまざまで、最も発症者の多いアルツハイマー病は神経変性疾患により発症することがあり、次いで多い血管性認知症は脳梗塞や脳出血などの脳血管障害で起きる場合があります。

認知症の原因は種類ごとに異なる

上記で述べた通り、認知症になる原因はさまざまですが、それぞれの病気の原因も同じように異なります。

こうした原因は主に「脳の変性疾患」と「二次性認知症」の2つに分けられます。脳の変性疾患は、特殊なたんぱくの蓄積や神経細胞の変性などにより起きる病気です。

一方で二次性認知症は、脳血管障害や感染症などの病気や外傷によって引き起こされ、うつや水頭症、腎臓などの病気が当てはまります。

アルツハイマー病やレビー小体型認知症は治らないといわれていますが、二次性認知症では原因となる病気を治療することで治る場合があります。

症状が一気に進む原因はストレスも関係する

認知症の症状の進行は一人ひとり異なりますが、なかには一気に症状が進むこともあります。

原因として、家事などをやる機会がなくなって、自分で考える時間や体を動かす時間が減ったことにより、認知症の症状が一気に進みます。また、認知症から物忘れが目立ち、家族から強く指摘されて気分が落ち込むことも原因のひとつです。

さらに、老人ホームへの入居や引越し、病気の進行などから生活リズムが崩れて、精神的な不安定から症状が加速することもあります。

人との関わりや生活スタイルの変化も関係するため、慎重に対応する必要があります。

なお、ストレスを溜めると、脳の血流が低下して神経細胞にダメージを与えます。

その他に、うつやネガティブ思考になり、認知症の症状が加速することがあります。そのため、認知症の方はストレスを溜めないのが大切です。

認知症の主な原因疾患

認知症を引き起こす、原因疾患についてご説明していきます。

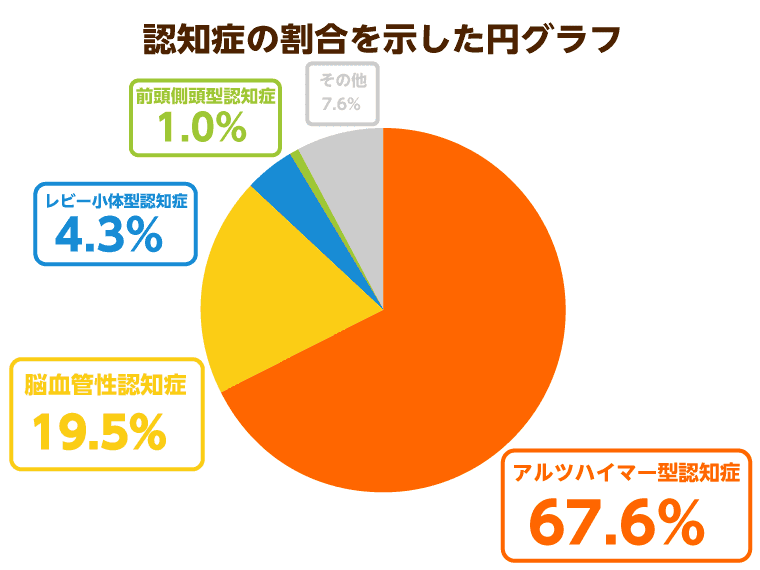

まずはそれぞれの認知症の発症割合をみていきましょう。

認知症の原因疾患の割合

出典:「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」(朝田隆)

認知症の割合で1番多いのが、アルツハイマー型認知症です。その割合は全体の7割近くを占めています。

なお、4大認知症と呼ばれる、アルツハイマー型認知症・血管性認知症・レビー小体型認知症・前頭側頭型認知症は、全体の9割以上を占めています。

以下でそれぞれの認知症の原因について詳しく解説していきます。

神経変性疾患

認知症の原因のひとつは、神経変性疾患です。神経変性疾患とは、脳や脊髄にある特定の神経細胞が徐々に障害され、脱落していく病気のことです。

神経変性疾患の発症のメカニズムはまだ解明されていませんが、高齢者が発症しやすいため、一部の疾患では加齢が関与していると考えられています。

からだの動きがスムーズでなくなるパーキンソン病や、筋肉が萎縮していく筋萎縮性側索硬化症なども、神経変性疾患に分類されます。

神経変性疾患によって引き起こされる主な認知症は、「アルツハイマー型」「レビー小体型」「前頭側頭型」の3タイプです。

障害される神経細胞によって、症状・経過が異なります。

残念ながら、現在のところ根本的な治療法はありませんが、早期の治療によって認知症の進行を抑え、リハビリや介護サービスの利用によって日常生活のレベルを保つことは可能です。

なお、そのためには早期発見が欠かせないため、少しでも異変を感じたときは早めに専門医に相談しましょう。

アルツハイマー型認知症

認知症のなかで最も多いアルツハイマー型は、脳のなかに「アミロイドβ」と呼ばれる不要なタンパクが溜まり、少しずつ脳細胞が破壊されることで発症すると考えられています。

脳のなかでも記憶を司る海馬を含む側頭葉が萎縮するため、初期症状として物忘れが多くみられます。

また、初期の段階では身体機能の衰えはありませんが、次第に大脳の機能が低下することで意欲や身体機能が低下していきます。ただし、治療やケアによって進行を抑えることは可能です。

レビー小体型認知症

脳幹のほか、大脳の神経細胞にレビー小体という異常タンパクが蓄積することにより発症する認知症です。

症状は、側頭葉や後頭葉の萎縮、活動の低下による幻視(実際には存在しない人や生き物がありありと見える)、パーキンソン症状(身体の動きにくさや歩行障害)、睡眠時の寝言や体動、ぼーっとして反応が悪い時といい時の差が激しいといった症状が現れます。

立ちくらみや失禁、便秘など、自律神経症状を合併するケースも多くあります。

初期には物忘れは目立たず、しばしばうつ状態を呈するので、うつ病と診断されることもあります。

前頭側頭型認知症

前頭葉や側頭葉など、感情の抑制や判断力を司る領域の神経細胞が死滅することで発症します。原因はまだ十分に解明されていません。

社会的な行動ができなくなり、周囲の状況にかかわらず自分の思ったように行動するなど、行動異常や人格変化が初期症状としてみられる症例や、言葉の意味がわからなくなる症例もあります。

また、症状が進むと毎日同じ時間に同じ行動を繰り返したり、一日中落ち着かなく動き回ったりする一方、場合によっては活動量が低下し、すべてのことに無関心になるような症状が現れることもあります。

クロイツフェルト・ヤコブ病

脳内のプリオン蛋白がなんらかの原因で「異常プリオン蛋白」に変質し、蓄積することで発症します。

年間100万人に1人程度の割合で発症するとされていますが、初期症状が立ちくらみやめまい、物忘れなどと比較的軽いため、ある程度進行しなければこの病気を疑われることはありません。

ただし進行がとても早く、発症から数ヵ月で認知症の症状が現れ、6ヵ月~1年ほどで寝たきり状態になります。さらに1~2年経過後、肺炎などの合併症が原因で死に至るとこともあるとされています。

ウェルニッケ脳症

アルコール依存や栄養不良からくるビタミンB1の欠乏によって発症する脳障害です。まれに外傷性脳損傷が原因で発症することもあります。

症状は錯乱に加えて眼球運動障害や意識障害、平衡感覚の消失、よろめきやすい歩行、眠気などが挙げられます。また、ウェルニッケ脳症の約80%の患者に重度の記憶障害を伴うコルサコフ症候群がみられます。

治療しないと死に至る可能性もある病気ですが、日本をはじめとする先進国での死亡例はほとんどありません。

血管性認知症

血管性認知症は、脳の血管にトラブルが起きる「脳血管疾患」が原因で発症する認知症です。

脳血管疾患には2種類あり、脳の血管が破れることで起こるものを出血性脳血管疾患、脳の血管が詰まることで起こるものを虚血性脳血管疾患といいます。

出血性脳血管疾患の代表的な病気には「脳出血」「くも膜下出血」、虚血性脳血管疾患には「脳梗塞」があり、いずれも血管性認知症の主な発症原因になっています。

血管性認知症の特徴として、「まだら認知症」があげられます。これは、脳血管障害の部位により認知機能が保たれた部分と障害された部分に差がみられることをあらわす表現です。

例えば、物忘れはかなり目立つものの、判断力は保たれているといった感じです。

また、血管性認知症ではしばしば運動麻痺や知覚麻痺、構音障害など認知機能障害以外の神経症状を伴います。

再発するたびに症状は悪化していく

血管性認知症の場合、アルツハイマー型認知症を代表とする神経変性疾患のように徐々に進行するのではなく、脳血管障害が再発するたびに悪化し、一気に症状が悪くなることもあります。そのため、ほとんどのケースで脳血管障害の治療が同時に行われます。

治療としては、脳血管障害の再発防止のため、血液の凝固を予防する薬などが処方されます。

脳血管疾患の原因は生活習慣病

脳血管疾患の原因は、多くが高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病によるものです。

生活習慣病により脳の動脈硬化が進み、脳出血や脳梗塞をきたすので、生活習慣病の予防や治療のため生活習慣全般を見直し、規則正しい生活をすることで脳血管疾患の発症リスクを下げることができます。

かつては血管性認知症は認知症の原因として最も多いと考えられていましたが、現在は生活習慣病の治療技術の進歩や高齢者の健康リテラシーの向上により、アルツハイマー型認知症のほうが多くなっています。

内分泌・代謝疾患

認知症は認知機能の低下によって発症しますが、身体の病気や意識の低下が原因で、認知症に似た症状を起こす疾患があります。そのひとつが「慢性甲状腺炎(橋本病)」です。

甲状腺はホルモンをつくる臓器で、首の前、のどぼとけの骨より少し下のあたりにあります。甲状腺で生成される「甲状腺ホルモン」は、新陳代謝を調節するホルモンで、多すぎても少なすぎて身体に重大な影響を及ぼします。

慢性甲状腺炎は、本来細菌やウイルスから身体を守るための免疫が、自身の甲状腺を標的にして慢性的に炎症をひきおこす自己免疫疾患です。

原因はわかっていませんが、体が自分の甲状腺を「敵」とみなして攻撃してしまい、その結果、慢性甲状腺炎を発症しさまざまな症状が出るのです。

その症状のひとつが「甲状腺機能低下症」です。

甲状腺機能低下症

甲状腺は新陳代謝を調節するホルモンをつくる臓器です。

甲状腺機能低下による症状として、身体のむくみや倦怠感、体重の増加などが挙げられます。さらに、高齢者になると物忘れなどの認知機能の低下がみられることがあります。

また、物忘れがひどく、のどぼとけの下あたりが腫れている場合には、甲状腺機能低下症による認知症状を疑ってください。

血液中の甲状腺ホルモンの量を測定して低下がみられれば、甲状腺機能低下症と診断されます。

治療法としては、甲状腺ホルモンを補う飲み薬が処方されます。

服薬によって症状は改善しますが、ホルモンを補充する形になるため、止めると再発する可能性があります。

予防として「ヨード」を摂りすぎないようにする

甲状腺ホルモンの低下を完全に予防することは難しいですが、「ヨード」を含む海草類を摂りすぎないことが対策になるともいわれています。

「ヨード」は、甲状腺ホルモンの合成を低下させる働きがあり、摂りすぎると機能低下になりやすいとされているのです。

また、一般的にこのような自己免疫疾患は女性に多いのが特徴。慢性甲状腺炎も女性によくみられる疾患です。

気になる⽅は半年から1年に1度、甲状腺ホルモンの量を調べる⾎液検査を受けましょう。

脳に直接ダメージが加わる疾患

脳に直接ダメージが加わる疾患として、代表的なものに「脳腫瘍」と「正常圧水頭症」があります。

脳腫瘍

脳腫瘍には脳の細胞やその周辺の組織から発生する「原発性脳腫瘍」と、脳以外の部位で発症したガンが血液を通じて脳内に転移する「転移性脳腫瘍」があります。

転移するがんは肺がんが半数を占め、乳がんが10%程度とされています。

「原発性脳腫瘍」と「転移性脳腫瘍」は症状に大きな違いはなく、初期症状は軽い頭痛から始まり、放っておくと次第に痛みが増していきます。

さらに耳鳴りや、聴力・判断力の低下、異常行動、人格や性格の変化など、認知症とよく似た症状が現れます。

原発性脳腫瘍が発症する原因はまだ判明していません。

ただし、脳腫瘍の発症には遺伝子異常が関係していることがわかっているため、遺伝が原因のひとつだと考えられています。

治療は外科手術や放射線治療、薬物療法などを組み合わせて行い、脳腫瘍を除去あるいは縮小すれば、認知機能障害も改善します。

正常圧水頭症

正常圧水頭症は、脳の中に脳脊髄液が溜まり、脳を圧迫することによって発症します。

髄膜炎やくも膜下出血に伴って起こる「続発性」と、原因不明の「特発性」の2つに分けられますが、高齢者に多くみられるのは特発性正常圧水頭症です。

正常圧水頭症になると、まずみられるのが歩行障害です。

歩幅が狭く、ガニ股になるので異変はすぐにわかります。

そのため、この時点で正常圧水頭症だと診断されることが多いようです。

認知症の症状も現れますが、物忘れなどの記憶障害よりも判断力や意欲の低下が目立ちます。

また、熱心に取り組んでいた趣味に興味をなくしたり、明らかに表情が乏しくなったりするといった症状がみられる場合も少なくありません。

手術で症状が改善するといわれている

治療は、頭の中に溜まっている脳脊髄液を体のほかの場所に流れるようにする「シャント術」が行われます。

手術によって歩行障害は約9割、認知機能は5~6割の人が回復できると言われています。

認知症の原因疾患のうち5~10%が突発性正常圧水頭症だと言われていますが、アルツハイマー型認知症など、ほかの認知症との区別がつきにくく、治療が遅れてしまうことが懸念されます。

認知症になりやすい生活習慣

糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病が、血管性認知症のみならず、神経変性疾患の代表であるアルツハイマー型認知症の発症にも深く関わっていることが近年の研究で明らかになりました。

そのため、認知症予防は生活習慣の見直しから始めることが重要で、進行を抑えることを目指す場合にも生活習慣病の早期治療が必要になります。

認知症につながる主な生活習慣病・怪我

生活習慣病のなかでも、認知症の発症と深く関わっているのが糖尿病です。

近年、糖尿病による「インスリン抵抗性」とアルツハイマー型の原因と考えられている「アミロイドβ」蓄積との関係が指摘されています。

脂質異常症になると血液中のコレステロールや中性脂肪が増加して動脈硬化のリスクが高まり、脳血管性認知症の原因となる脳出血や脳梗塞が発症しやすくなります。

また、生活習慣病ではなく、怪我が原因で認知症を発症するケースもあります。頭部に強い衝撃を受けて脳に損傷が起こることで発症する脳挫傷は、認知症を引き起こす原因にもなるのです。

生活習慣の改善が大切

米国のフロリダアトランティック大学の研究では、生活習慣を改善し、バランスの良い生活を送ることでアルツハイマー病の約30%は予防できるという報告をしています。

なかでも大切なのは、食生活の改善と適度な運動です。乱れた食生活は脳梗塞や高血圧などの生活習慣病の原因になり、認知症の発症リスクを高めます。

ただし、高齢者の場合は無理に運動をするのは良くありません。自分のペースで行い、継続できるようにしましょう。

そのほか、お酒の飲みすぎにも注意です。アルコールは長年にわたって大量に摂取を続けると、認知機能障害を起こすことがあります。

また、喫煙も脳血管性認知症をはじめ、さまざまな認知症の発症率を高めることがわかっています。

もし認知症になったら

認知症の原因を解説してきましたが、理解できたでしょうか。

しかし、認知症の原因だけを理解するのではなく、近親者が認知症になった場合に、進行を遅らせる方法も知っておくことが大切です。

以下では、認知症になった場合の対応について紹介していきます。

症状の進行を遅らせるためにできること

認知症の進行を遅らせるためには、早期発見が大切です。早くから治療を始めることで、進行を大きく遅らせられる場合があります。

治療には薬物療法と非薬物療法があり、薬物療法は症状の緩和や進行を遅らせます。ただし、薬の種類によっては副作用もあるため注意が必要です。

一方で非薬物療法は、脳に刺激を与えて本人の残存能力を活かした療法が可能です。昔のことを思い出す回想法、好きな曲を聴く音楽療法などがあります。

グループホームの入居検討

近親者が認知症になった場合、在宅介護だけではなく、老人ホームの入居も検討しておきましょう。

認知症は完治できないため、いずれ老人ホームに入居することになります。そのため、前もって知識を深めておくことが大切です。

グループホームは、認知症の方専用の施設です。他の入居者と共同生活を送り、自分たちで掃除や料理、洗濯などの家事を行うことで、脳に刺激を与え、認知症の症状の緩和や進行を緩やかにします。

さらに、施設はアットホームな雰囲気で1ユニット5〜9人の少人数制なため、入居者同士のコミュニケーションが取りやすいです。

また、住み慣れた地域での施設利用なので、自宅で暮らすのと同じ雰囲気で暮らすことができ、リラックスした状態で生活できます。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

他の人はこちらも質問

認知症になりやすい人はどういう人?

認知症になりやすいと言われている性格は、怒りやすい・短気な人、協調性のない人、小さいことを気にする人です。

認知症は治りますか?

認知症を根本的に治す薬は現時点ではありません。しかし、抗認知症薬を使用して症状を緩やかにしたり、進行を遅らせたりすることは可能です。ただし効果は2〜3割程度です。

認知症症状どうなっていく?

認知症の症状は直近の出来事を忘れる記憶障害などから始まり、8〜10年をかけて悪化していきます。進行が進むと、うつや不安、睡眠障害、暴言・暴力行為などがみられるようになります。末期症状になると、活動意欲が低下して引きこもり気味になり、寝たきりとなって自力では日常生活を送ることが難しくなります。

この記事の

この記事の