訪問看護とは

訪問看護は、医師の指示に基づいて、看護師や准看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪れ、必要な医療処置や日常生活のサポートを行うサービスです。

バイタルチェックや医療機器の管理、食事や排泄の介助といったケアを通じて、利用者が自宅で安心して療養できる環境を提供します。

また、理学療法士や言語聴覚士などがリハビリを担当することもあり、医療と介護の双方から支援を行います。

訪問看護は、利用者や家族の不安を軽減し、生活の質を高めるための重要な役割を担っています。

訪問看護のサービス内容

訪問看護では、利用者は医療や介護に関する多様なサービスを自宅で受けることができます。

具体的には、以下のような内容があります。

| サービス内容 | 説明 |

|---|---|

| 病状の観察とバイタルチェック | 看護師が訪問し体温や脈拍、血圧などを測定、健康状態を評価を行う |

| 医師の指示に基づいた医療ケア | 点滴や注射、褥瘡(床ずれ)の処置、カテーテル管理などの医療処置を行う |

| 食事や排泄の介助 | 自宅での療養生活を支援するため、食事や排泄の介助、衛生管理も実施 |

| 認知症ケア | 認知症の方に対しては、事故防止のためのアドバイスや日常生活の支援を行い、家族の負担を軽減する |

| リハビリテーションの提供 | 理学療法士や作業療法士が自宅でのリハビリを行い、機能回復や拘縮予防の支援を行う |

| ターミナルケアのサポート | 終末期においては、利用者が望む生活を自宅で送れるようにするため、痛みのコントロールや精神的な支援も含めたケアを提供 |

| 看取り対応 | 訪問看護では自宅での看取りに対応し、利用者とその家族が安心して最期の時間を過ごせるよう支援を行う 訪問看護師、在宅医、薬剤師、介護福祉士などの多職種でチームを組み、在宅医療を提供 |

| 家族へのサポート | 家族に対しても介護方法の指導や相談を通じて支援 在宅介護に関する精神的・肉体的な負担を軽減することを目指す |

訪問看護は、患者の健康状態や生活環境に合わせて柔軟にサービス内容が提供されるため、自宅での療養を希望する方にとって重要な選択肢です。

利用者が安心して在宅療養を続けるために、医療機関や訪問看護ステーションの看護師・理学療法士などの専門職が協力し、質の高いケアを提供します。

訪問看護の対象者

訪問看護の対象者は、医師の指示書を持っている方で、子どもから大人まで幅広い年齢層に対応しています。

訪問看護を受けるためには、主治医の指示書が必要ですが、介護保険や医療保険のどちらを利用するかは状況により異なり、併用することはできません。

患者の状態が変わると、介護保険から医療保険に切り替わる場合もあります。

| 介護保険 | 基本的に65歳以上の(要支援1〜2または要介護1〜5の認定を受けた方第1号被保険者)および40歳以上65歳未満の特定疾病の方(第2号被保険者) |

|---|---|

| 医療保険 | 介護保険使用対象者以外の方で、全年齢で医師が訪問看護を必要と判断した方 |

訪問看護を利用するためには、まず担当ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談し、主治医の指示を仰ぐことが重要です。

さらに、日本訪問看護財団などの窓口でも相談できるため、近隣の相談場所が分からない場合は問い合わせてみると良いでしょう。

介護保険と医療保険の対象者について詳しく説明していきます。

介護保険の訪問看護対象者

介護保険で訪問看護を利用可能な対象者は、基本的に65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳以上65歳未満の特定疾病の方(第2号被保険者)です。

第1号被保険者、第2号被保険者の違いをまとめました。

| 第1号被保険者 | 要支援1〜2または要介護1〜5の認定を受けた65歳以上の方 |

|---|---|

| 第2号被保険者 | 末期がんや関節リウマチなどの16特定疾病によって要支援・要介護の認定を受けた40歳以上65歳未満の方 |

これらの方々は介護保険を利用して訪問看護サービスを受けることができ、訪問時間の長さや頻度によってサービスの形態を選ぶことが可能です。

なお、40歳未満の方は介護保険を使って訪問看護を利用することはできません。

訪問看護の利用を考えている方は、まず介護保険の認定を受ける必要があり、地域のケアマネージャーや市区町村の窓口での相談が推奨されます。

訪問看護の利用回数には制限はありませんが、介護保険の支給限度額を超えた場合は実費負担となるため、計画的な利用が求められます。

医療保険の訪問看護対象者

医療保険を使って訪問看護を利用可能な対象者は、年齢や病状に関係なく、幅広い条件に該当する方々です。

- 65歳以上で介護認定を受けていない方

- 介護保険の対象外となる末期の悪性腫瘍や難病、人工呼吸器が必要な方

- 0歳以上65歳未満で、16特定疾病に該当しない方

- 介護保険第2号被保険者でない方

赤ちゃんから高齢者まで、全年齢で医師が訪問看護を必要と判断した場合は医療保険の対象となり、精神科訪問看護が必要な方も含まれます。

また、退院直後で週4回以上の頻回な訪問看護が必要な場合なども医療保険が適用されます。

訪問看護の利用を希望する場合、まずは担当ケアマネージャーに相談し、適用条件を確認しておくことが重要です。

対象条件に関連する疾病

訪問看護の対象となる特定の疾病には、介護保険が適用される「16特定疾病」と、医療保険で訪問看護サービスを利用できる「厚生労働大臣が定める疾病」があります。

16特定疾病

「16特定疾病」は、加齢によって心身の障害を引き起こすとされる疾病で、以下のものが含まれます。

- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

厚生労働大臣が定める疾病

「厚生労働大臣が定める疾病」には以下のものがあります。

- 末期の悪性腫瘍

- 多発性硬化症

- 重症筋無力症

- スモン

- 筋萎縮性側索硬化症

- 脊髄小脳変性症

- ハンチントン病

- 進行性筋ジストロフィー症

- パーキンソン病関連疾患

・進行性核上性麻痺

・大脳皮質基底核変性症

・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ 3 以上であって、生活機能障害度が II 度又は III 度のものに限る) - 多系統萎縮症

・線条体黒質変性症

・オリーブ矯小脳萎縮症

・シャイ・ドレーガー症候群 - プリオン病

- 亜急性硬化性全脳炎

- 後天性免疫不全症候群

- 頸髄損傷

- 人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合

- ライソゾーム病

- 副腎白質ジストロフイー

- 脊髄性筋萎縮症

- 球脊髄性筋萎縮症

- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

特に、末期の悪性腫瘍や多系統萎縮症(MSA)などの進行性の疾患では、専門的な訪問看護が求められ、医療保険での支援が必要です。

訪問看護の利用を希望する場合は、病状や診断内容に応じて、適切な保険制度を利用し、医師やケアマネージャーと相談の上、サービスを開始することが大切です。

自費の場合の対象者

訪問看護サービスは全額自己負担で利用することも可能です。

この場合、公的保険を使用しない民間の看護・介護サービスとして提供され、サービス内容は公的な訪問看護と基本的に同様です。

自費での訪問看護を利用するメリットは、病気の種類や訪問回数、利用時間などの制約がなく、利用者や家族の希望に沿った柔軟なサービスを受けられる点です。

費用はかかりますが、特定のニーズに応じて、自由にサービスをカスタマイズできるため、近年では公的な訪問看護と併用するケースも増えています。

自費訪問看護は、保険適用外のケアや特別なサポートを求める方々にとって、新しい選択肢として注目されています。

訪問看護の訪問頻度

訪問看護の訪問頻度は、利用する保険の種類によって異なります。

| 保険の種類 | 訪問頻度 | 時間 |

|---|---|---|

| 介護保険 | 訪問頻度に制限なし | 1回あたりの訪問時間は20分、30分、1時間、1時間半 |

| 医療保険 | 通常は週3回まで | 1回の訪問時間は30~90分以内 |

介護保険の支給限度額を超える部分は全額自己負担となります。

ただし、厚生労働省が定める特定疾病や特別な管理が必要な場合には、週4回以上の訪問や、1日に2~3回の訪問が認められることもあります。

特にがん末期など、頻繁な訪問看護が求められる場合は、「特別訪問看護指示書」が発行され、週4日以上の訪問が可能となります。

この指示書の有効期限は14日間であり、延長する場合は再発行が必要です。

訪問頻度は利用者の状態や主治医の判断に基づき、柔軟に調整されるため、担当者との相談が重要です。

訪問看護にかかる費用

訪問看護の費用は、利用する保険の種類や訪問時間によって異なります。

医療保険や介護保険を利用する場合、自己負担額は所得に応じて1~3割とされています。

また、リハビリ目的の訪問看護の場合、20分、40分、60分といった時間区分で料金が設定されます。

一方、自費で訪問看護を利用する場合は制限がなく、サービスを自由に組み合わせて利用できますが、全額自己負担となるため費用は高額になることがあります。

訪問看護の基本的な単位は以下の通りです。

| 訪問時間 | 単位数 |

|---|---|

| 20分未満 | 314単位 |

| 30分未満 | 471単位 |

| 30分以上1時間未満 | 823単位 |

| 1時間以上1時間30分未満 | 1128単位 |

新規利用時や緊急時の対応には追加料金が発生する場合もあり、具体的な費用はサービスの内容や利用者の状態に応じて異なります。

訪問看護と施設入居のどちらが経済的に適しているかは、利用者の状況に応じて慎重に検討する必要があります。

看護の内容別の費用

訪問看護サービスを利用する際には、利用者の状況に応じてさまざまな加算が適用されます。

これにより、看護の内容に応じた適切なサービスを受けることができます。

以下は代表的な加算の内容です。

初回加算

初回加算は訪問看護計画書を新規に作成したことを評価する加算で算定要件は以下の通りです。

- 新たに訪問看護計画書を作った利用者に対して訪問看護を提供している場合

- 利用者が過去2ヵ月の間に、当該訪問看護ステーションによる訪問看護を受けていない場合

- 訪問看護を行った初回の月に算定

緊急時訪問看護加算

緊急時訪問看護加算は、昼夜を問わず緊急の連絡や相談、緊急の訪問依頼に対応できる体制を整えている場合に評価される加算で算定要件は以下の通りです。

- 24時間体制で利用者とその家族からの相談・連絡に対応でき、緊急時の訪問を行える勤務体制を整備。そのことを都道府県に届けている場合

- 利用者とその家族に対して、緊急時訪問看護加算の算定を書面で説明し、同意を得ている場合

特別管理加算

特別管理加算とは、訪問看護サービスを提供する際、利用者へ特別な管理を必要とする場合に、計画的な管理を実施していることを評価する加算です。

例えば「特別管理加算(1)」では、利用者が「在宅悪性腫瘍疾患者指導管理」や「在宅気管切開患者指導管理」、さらに「気管カニューレを使用している状態」あるいは「留置カテーテルを使用している状態」である場合が対象とされます。

ターミナルケア加算

ターミナルケア加算とは、終末期を迎えた利用者に対して、その人らしい最期のときを迎えられるようにケアを行うことで算定される加算です。

算定要件は多く、例えば「死亡日および死亡日前の2週間以内に、2日以上ターミナルケアを実施している場合」もその1つ。

ほかにも、「人生の最終段階における医療の決定プロセスにおけるガイドライン」に従って、利用者の意思を基本とする対応、各所連携を行っている場合」なども要件として定められています。

複数名訪問加算

複数名訪問加算は、複数名の看護職で訪問する場合に算定される加算です。

算定要件は「利用者または家族から複数名が訪問することについて同意を得ている場合」「1人の看護師のみによる訪問看護が困難と認められる場合」と定められています。

サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算は、サービス提供体制を強化して基準を満たし届け出を行っている場合に、算定される加算です。算定要件は以下の通りです。

- 勤続3年以上の職員を30%以上配置していること

- 職員ごとに研修計画を立案し、実施していること

- 利用者への情報伝達、サービス提供時の留意事項、看護師などへの指導などを目的とする会議を定期的に開催していること

- すべての看護師などを対象に、健康診断を1年につき1回以上定期的に行っていること

以上の要件をクリアして、都道府県知事などに届け出を提出して、算定されます。

夜間早朝加算

基本となるサービス提供時間外にサービスを行った場合に算定される加算です。算定要件は、サービスを提供する時間帯ごとに変わってきます。具体的には以下の通りです。

- 早朝加算…午前6時~午前8時

- 夜間加算…午後6時~午後10時

- 深夜加算…午後10時~翌朝6時

24時間対応体制加算

24時間対応体制加算は、利用者またはその家族から電話などで看護の意見を求められたときにすぐに対応でき、緊急時の訪問看護を行うことができる体制を整えている場合に算定される加算です。

算定要件は以下の通りです。

- 保健師、看護師が利用者またはその家族に対して、事前に当該体制について説明し、同意を得ている場合

- 直接連絡が取れる連絡先を記載した文書を交付している場合

- 地方厚生(支)局長に対して、24時間対応体制を整備していることの届出を提出している場合

訪問看護を利用するメリット・デメリット

訪問看護を利用するメリット

訪問看護を利用することで得られるメリットは多岐にわたります。

- 医学的な視点から病気の予防や持病の悪化防止、安全なケア、自立支援を受けることができる

- 自宅で医療行為を受けられるため病院に通う必要がなく、家族の負担も軽減される

- 専門的なケアを受けることができ、家族は他の生活活動に集中できる時間を増やせる

- 専門的なアドバイスやサポートを受けられるため、家族の精神的な負担も軽減

- 住み慣れた自宅で、家族と一緒に治療を続けられる安心感が得られ孤立感の軽減にもつながる

訪問看護を受けることで、利用者だけではなくその家族の生活の質(QOL)も向上します。

患者さんの社会的なつながりを維持し、生きがいを感じる生活をサポートすることも可能です。

訪問看護の利用は、患者本人だけでなく、その家族にも多くのメリットをもたらします。

病気や障害を抱えながらも、家族と共に自宅での生活を続けるためのサポートとして、訪問看護は非常に有用なサービスです。

訪問看護を利用するデメリット

訪問看護にはデメリットもいくつかあります。

- 自宅で受けられる医療ケアには限界がある

- 利用者の自宅以外でのサービス提供ができない

- 買い物・調理などの家事支援は出来ない

- 通院の付き添いは出来ない

精密検査が必要な場合や大掛かりな治療が求められる場合、病院での対応が必要です。

また、自宅の衛生環境は病院ほど整っていないため、行えるケアが制限されることもあります。

体調が急変した場合、病院ではスタッフや機材が揃っており迅速な対応が可能ですが、訪問看護ではそれが難しいことがあります。

これらの支援を希望する場合は、他のサービスを検討する必要があります。

訪問看護を利用するには?

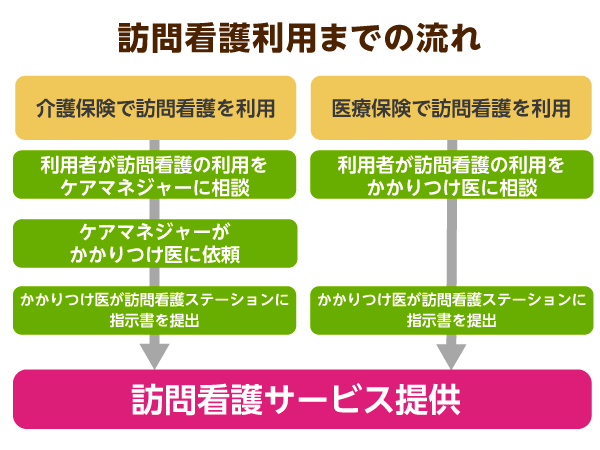

利用するまでの流れ

訪問看護を利用する際の手順は、いくつかのステップを踏む必要があります。

- まず、担当のケアマネージャーと相談し、訪問看護の依頼を行う

- その際主治医に「訪問看護指示書」を発行してもらう

- 指示書が発行されたら、訪問看護を提供する事業所が「訪問看護計画」を作成

- 計画を立てる際には、利用者に内容を説明し同意を得る

- 訪問看護計画が整った後、具体的なサービス提供が開始

- サービス提供後は、利用者の状態を把握するため主治医に対して訪問看護報告書が提出される

また、病状や療養環境の確認のために、自宅や退院前の病院に訪問することもあるため、利用者とその家族の協力が求められる場合があります。

ほかのサービスとの比較

訪問介護との違い

訪問介護と訪問看護は異なるサービスで、それぞれの提供内容や対象者が異なります。

| サービス名 | スタッフ | 内容 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | 介護初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)や介護福祉士などの資格を持つスタッフ | 掃除や洗濯などの生活援助、食事や入浴の介助、体位変換などの身体介護 |

| 訪問看護 | 看護師などの医療職 | バイタルチェックや褥瘡のケアなどの医療的ケア |

訪問看護は医療的ケアを提供し、訪問介護では、医療行為は行われないため、注射や点滴などは対応できません。

また、訪問看護は医療保険と介護保険の両方で利用できるのに対し、訪問介護は介護保険のみで提供される点も異なります。

訪問リハビリとの違い

訪問リハビリと訪問看護は異なる目的と内容のサービスです。

| サービス名 | スタッフ | 内容 |

|---|---|---|

| 訪問リハビリ | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 日常生活動作の訓練、嚥下訓練、福祉用具の選定などを行い、身体機能の改善や維持を目的としたリハビリが中心 |

| 訪問看護 | 看護師 | 医療的ケア、緊急時の対応、点滴や注射、看取りなどを提供 |

訪問リハビリではリハビリが中心となり、訪問看護は医療的ケアが中心となります。

訪問看護の方が、病気の管理や医療的なサポートを重視しているため、より広範なサービスを提供することが可能です。

同じ事業所で両方のサービスを提供するケースもありますが、利用目的に応じて選択することが重要です。

良い訪問看護とは?選ぶ先の相談先

ケアマネージャーに相談する

訪問看護を利用する際、どの訪問看護ステーションや病院を選べば良いか迷うことがあるでしょう。

そのようなときには、担当のケアマネージャーに相談するのが有力な方法です。

ケアマネージャーは地域の介護サービスに精通しており、利用者の状態や家族環境に合った訪問看護事業所を紹介してくれます。

訪問看護サービスを介護保険で利用したい場合、ケアマネージャーはケアプランを作成し、必要に応じて訪問看護も組み込んだサービス計画を立ててくれます。

この計画には費用がかからないため、安心して相談できます。

また、利用したい訪問看護ステーションが決まっている場合は、その旨をケアマネージャーに伝えると、主治医に「訪問看護指示書」の発行を依頼してもらうことも可能です。

最終的な選択は利用者とその家族の判断に委ねられます。

主治医に相談する

訪問看護を利用する際はケアマネージャー以外にも、主治医に相談するのも選択肢の一つです

訪問看護を開始するには主治医に「訪問看護指示書」を発行してもらう必要があります。

主治医は地域の医療事情に詳しく、適切な訪問看護事業所を勧めてくれることもあります。

その際には、なぜその事業所を勧めるのか、根拠をしっかり確認しておくと安心です。

この記事の

この記事の