訪問リハビリとは

訪問リハビリは、自宅で日常生活を送る要介護高齢者の元に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門職が訪れ、必要なリハビリを提供する介護保険サービスです。

このサービスでは、利用者ができる限り自立した生活を送れるよう、心身機能の維持・回復を目指したリハビリが行われます。

また、自宅の生活環境や福祉用具に関するアドバイス、家族の介護に関する相談にも応じ、在宅介護を行う家族にとっても支えとなる心強いサービスです。

訪問リハビリは単なるリハビリに留まらず、利用者の生活全体を見据えた包括的な支援を提供するサービスです。

介護保険と医療保険の対象

訪問リハビリテーションは、介護保険と医療保険の両方で利用可能ですが併用はできません。

要介護認定を受けている場合、基本的に介護保険が優先されますが、認定を受けていない方や40歳未満の方は医療保険で利用します。

ただし、訪問リハビリ以外に他の介護サービスを受ける場合や、別の病気でリハビリを受ける場合には、医療保険と介護保険を併用できるケースがあります。

| 介護保険対象者 |

|

|---|---|

| 医療保険対象者 |

|

訪問リハビリを利用する際には、年齢や保険適用条件を確認し、適切な保険を選びましょう。

訪問リハビリのサービス内容と特徴

訪問リハビリでは、利用者の身体機能や日常生活を支えるための多様なサービスが提供されます。

- 歩行や立ち上がり、食事や排泄といった日常生活に必要な動作のリハビリ

- 麻痺や褥瘡の予防や改善を目的としたマッサージ

- 言語機能や嚥下機能の向上を目指した訓練

- 福祉用具の選定や利用方法に関するアドバイス

- 住宅改修に関する助言

ケアプランは利用者一人ひとりのニーズに合わせてケアマネージャーと相談のうえ決定されます。

訪問リハビリは、身体機能の回復だけでなく、家族への介助方法の指導や精神的な支援も含まれており、利用者の生活の質向上を目的とした包括的なサービスです。

訪問リハビリテーションの利用条件・対象者

訪問リハビリテーションの利用対象者は、要支援1〜2、要介護1〜5の認定を受けた方で、主治医がリハビリの必要性を認めた方です。

特に、筋力が低下し歩行が困難である方や、その他の日常動作に不安を感じる方が対象となります。

訪問リハビリは、通院が難しい方に対して提供されるリハビリサービスであり、自宅で生活する高齢者が対象です。

一方、通所リハビリというサービスもあり、こちらは施設に通うことができる利用者が対象です。

ただし、通所リハビリを利用できる方でも、日常生活動作のリハビリが自宅で必要と判断される場合には、訪問リハビリの併用が可能です。

このように、訪問リハビリは自宅での日常生活を支えるための重要なサービスであり、利用者の状態や必要性に応じて柔軟に対応されています。

訪問リハビリテーションの対象者

訪問リハビリテーションを利用するには、主治医から訪問リハビリが必要であると判断されることが条件となります。

また、対象となるのは以下の条件に当てはまる方です。

- 要支援1〜2または要介護1以上の認定を受けた方

- 40〜64歳の方で、特定疾病がある方

訪問リハビリは、介護保険の認定を受けた方に限られるため、まずは主治医に相談することが重要です。

介護認定を受けた場合

年齢に関わらず、要介護認定を受けていれば、病気やけがの理由を問わず対象となります。

ただし、40〜64歳の方が介護認定を受けるには、脳血管疾患や関節リウマチなどの特定疾病(16疾病)が原因であることが条件です。

また、要支援者の場合は介護予防を目的とした訪問リハビリを受けることが可能です。

| 要介護1~5 | 訪問リハビリテーション |

|---|---|

| 要支援1~2 | 介護予防訪問リハビリテーション |

主治医から判断された場合

主治医から訪問リハビリテーションが必要と判断された場合、サービスを利用することが可能です。

主治医が訪問リハビリを推奨するのは、以下のような症状や状態が見られるときです。

- 筋力が低下して歩行が困難になった場合

- 食事中に嚥下がうまくいかずムセが出る場合

- 言葉がはっきりと発せられない場合

- 体の一部に麻痺や関節の拘縮が見られる場合

また、リハビリの方法がわからない、購入した福祉用具の使い方がわからない場合にも訪問リハビリが提供されます。

上記以外のことでも日常生活に不安がある場合は、まずは主治医に相談してリハビリの必要性を判断してもらうことが大切です。

利用するタイミング

訪問リハビリの利用は、基本的に利用者が自宅から外に出ることが難しい場合や、専門的なリハビリを自宅で受けたいときに適しています。

- 寝たきりで通所リハビリに通えない場合

- 本人が施設に通うことを拒否する場合

- 家族が介助方法を学びたいと希望している場合

- 自宅の環境に即した機能訓練を受けたい場合

- 短時間でも個別のリハビリを希望する場合

訪問リハビリは、主治医やケアマネージャーと相談のうえ、利用するタイミングや内容を決定することが大切です。

状態に応じて、訪問リハビリと通所リハビリを併用し、他の利用者との交流を図ることも推奨されます。

利用頻度・利用時間

訪問リハビリの利用頻度は、ケアマネージャーが作成するケアプランに基づいて決定されますが、1回のリハビリ時間や週の利用回数には限度があります。

| 時間 | 20分/回 |

|---|---|

| 回数 | 6回/週 |

1週120分の訪問リハビリが受けられるため、1回40分のリハビリを希望する場合は週3回まで利用可能となります。

このように、訪問リハビリの利用時間や回数は、利用者の状態やプランに応じて柔軟に調整される仕組みです。

訪問リハビリの利用料金

訪問リハビリを行っている医療機関・施設への報酬は、単位換算で行われます。基本サービス費として規定されている単位数に、利用者の状態や医療機関・施設の体制に対する「加算」や「減算」による単位数が加味されて、最終的な報酬額が決まるという仕組みです。

| 要介護度 | 基本単位数 | サービス提供時間(分) |

|---|---|---|

| 要支援1・2 | 298 | 20 |

| 要介護1~5 | 308 | 20 |

目安としては1単位=10円で換算されますが、市町村地域ごと等級分けされていて、1単位当たりの価格は多少違っているため、同じ単位数でも住んでいる場所によって費用が変わるので注意しましょう。

介護保険の訪問リハビリでは、1回の利用は20分で、1日最大3回まで、週6回を上限として利用できます。なお、1日3回行った場合、1回あたりの利用料金は所定額の90%です。

例えば医療機関が介護保険で提供する訪問リハビリの場合、1単位10円で自己負担1割とすると、1日20分で308円、1日40分で760円。1回20分の利用で、1日最大3回まで、週6回を上限として利用できます。なお、1日3回行った場合、1回あたりの利用料金は所定額の90%です。

医療保険で利用できる場合もある

利用者本人が要介護認定を受けていないときは、医療保険適用で訪問リハビリを利用できます。

介護保険適応の対象者にならない40歳未満の人や40~64歳で特定疾患によりリハビリが必要な場合は医療保険を利用してサービスを受けます。

ただし、利用者が要介護認定を受けている場合介護保険の優先が原則です。

そのため、自宅にて訪問介護などの介護保険サービスを利用しながら生活している人の場合、訪問リハビリの利用には基本的に介護保険が適用されます。

どちらの保険が適用されるのかわからないときは、事前に主治医や担当のケアマネージャーに確認しておきましょう。

主な加算

短期集中加算

短期集中(個別)リハビリテーション実施加算は、身体機能を回復させるための集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に認められる加算です。ただし、利用者が病院や施設からの退院・退所日から3ヵ月以内である場合とされます。

入院・入所中にリハビリを受けていた方は、自宅に戻ると身体機能が低下する恐れがあるため、できるだけ早い段階でリハビリを受けることが重要です。

そのため、利用者に対して早期にリハビリを提供した場合、加算という形で評価される仕組みが導入されました。

ほかのサービスとの比較

通所リハビリテーション(デイケア)との違い

訪問リハビリとデイケアの違いは、主にリハビリを行う場所と方法にあります。

| サービス | 提供場所 | 内容 |

|---|---|---|

| 訪問リハビリ | 利用者の自宅 | 専門スタッフが自宅を訪問し個別にリハビリを実施 利用者の生活環境に合わせた支援が可能 |

| 通所リハビリ | 施設 | 他の利用者と共にリハビリや活動を行い社会的な交流を促進 専用のリハビリ機器を使用できることが多い |

このように、訪問リハビリとデイケアはそれぞれ異なるメリットを持ち、利用者のニーズに応じて選択されます。

訪問リハビリとデイケアは併用可能

訪問リハビリとデイケアの併用は、特定の条件を満たす場合に可能です。

以下の状況で併用が認められることがあります。

- デイケアだけでは日常生活の自立が難しい場合

- ケアマネージャーの判断で訪問リハビリが必要とされた場合

さらに、訪問リハビリでは自宅環境に合わせた支援が可能であり、デイケアとの併用により、

自宅でのリハビリと施設での社会的交流を両立させることができます。

ただし、地域によっては併用が制限されている場合もあるため、事前に確認することが重要です。

訪問看護との違い

訪問リハビリと訪問看護の違いは、目的と実施内容にあります。

| 訪問看護 | 療養の一環として提供され看護業務の一部として位置づけらる 利用者にその目的と内容を説明し同意を得ることが必要 |

|---|---|

| 訪問リハビリ | 自立した日常生活の支援や社会参加を目指し医師の指示に基づいて実施される 専用のリハビリ計画書を作成しその計画に沿って行われる |

訪問看護によるリハビリは療養の一環、訪問リハビリによるリハビリは自立した日常生活の支援や社会参加を目指したものとなります。

訪問マッサージとの違い

訪問マッサージと訪問リハビリは目的と提供者が異なります。

訪問マッサージはあん摩マッサージ指圧師が行います。このサービスは医療保険のみが適用され利用には医師の同意書が必要です。

| サービス | 提供者 | 目的 |

|---|---|---|

| 訪問マッサージ | あん摩マッサージ指圧師 | 筋力の維持や血液循環の改善、痛みの緩和を目的としたマッサージを提供 |

| 訪問リハビリ | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |

日常生活の自立支援や心身機能の回復を目指す |

さらに、訪問リハビリでは家族への介護指導や住宅改修のアドバイスも行われ、利用者の生活全体を包括的にサポートします。

このため、訪問マッサージが主に身体の痛みやコリの緩和に焦点を当てるのに対し、訪問リハビリはより広範な生活支援を提供します。

訪問リハビリステーションの人員基準

訪問リハビリステーションの人員基準では、専任の常勤医師を最低1名配置する必要があります。

病院や診療所と併設の場合、他施設の医師と兼務が認められます。

| 医師 | 専任の常勤医師1名以上 (病院や診療所と併設の場合、当該病院等の常勤医師との兼務可) |

|---|---|

| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |

適当数置かなければならない |

設備基準として、病院、診療所、介護老人保健施設、または介護医療院であることが求められます。さらに、必要なリハビリ機器や安全な備品の整備が必要です。

理学療法士

理学療法士は、主に運動療法を用いて、日常生活に必要な動作の回復を支援する専門職です。

運動療法には、自宅での筋力アップの運動や、屋内外での歩行訓練、トイレや家事の動作練習が含まれます。

脳卒中や骨折後の後遺症が残った場合でも、生活の自立や社会参加を目指し、理学療法士がサポートします。

訪問リハビリを提供する施設では、適切な数の理学療法士が配置されています。

体操や運動、マッサージを通じて、基本的な日常生活動作を回復させることが目的です。

マッサージや物理療法を併用して、リハビリの指導や助言も行われます。

作業療法士

作業療法士は、日常生活の応用動作を通じて、心身の機能を回復・維持する専門職です。

訪問リハビリでは、作業療法士が利用者のお宅を訪問し、ケアプランに基づいたリハビリを提供します。

趣味活動やレクリエーションを通して、身体面だけでなく、精神面にも働きかけることが特徴です。

認知症や意欲低下が見られる方にも、適切なリハビリを行い、社会適応能力の向上を目指します。

また、家事や手芸などの日常作業を通じて、機能回復を支援します。

言語聴覚士

言語聴覚士は、言葉を発することが難しくなった方に対して、言語機能の回復を支援する専門職です。

脳卒中の後遺症や認知症により、コミュニケーションが困難になった方々に対して、発声や発語の訓練を行います。

日常生活での意思疎通を円滑にするためのサポートが、言語聴覚士の重要な役割です。

さらに、嚥下機能のリハビリも提供しており、安全に食事や服薬ができるよう、飲み込みの練習をサポートします。

訪問リハビリでは、言語聴覚士が利用者の状況に合わせたリハビリを行います。

訪問リハビリのメリット・デメリット

訪問リハビリのメリット

訪問リハビリの最大のメリットは、病院や施設へ通うことが困難な方でも自宅で安全にリハビリを受けられる点です。

通院による移動の負担や転倒のリスクを回避でき、安心してリハビリを続けられます。

自宅でのリハビリは、生活環境に即しているため、日々の生活にすぐに活かせる点も大きな利点です。

特に個別リハビリが提供されるため、細やかなサポートを受けられることが魅力です。

また、リハビリ中に家族が同席することが多く、介助方法などについて直接相談できることもメリットです。

さらに、通院時間や交通費がかからない点も、訪問リハビリの大きなメリットとなります。

住み慣れた環境で、リラックスしながらリハビリに取り組めるのも訪問リハビリならではの強みです。

訪問リハビリのデメリット

訪問リハビリのデメリットとして、病院や施設で使用されるような大規模なリハビリ機器を自宅で利用できない点が挙げられます。

自宅では限られた機材を使ったリハビリしかできないため、提供されるリハビリ内容に制約が生じます。

また、プライバシー面でも配慮が必要です。

家族以外の人が自宅に入ることに抵抗を感じる場合や、自宅の片付けを気にする方にはストレスとなる可能性があります。

さらに、通所リハビリと異なり、他の利用者との交流がないため、孤独感を覚える方もいるかもしれません。

緊急時の対応が遅れるリスクもあり、事前に十分な対策を確認することが重要です。

訪問リハビリの利用方法・利用の流れ

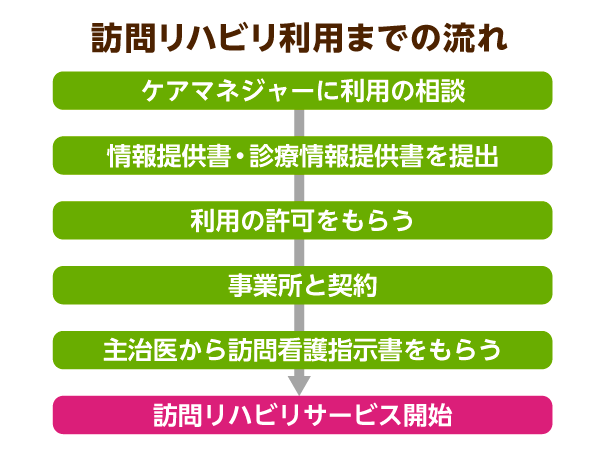

訪問リハビリを利用するためには、まず担当のケアマネージャーに相談することが必要です。

- 担当のケアマネージャーに相談する

- 主治医に診療情報提供書やリハビリ指示書などの必要な書類を依頼

- 訪問リハビリを実施する事業所と契約を結ぶ

- 事業所の医師が主治医の指示書をもとに利用者に合ったリハビリ計画書を作成

- リハビリ開始

利用者は計画に基づいて定期的にリハビリを受け、心身の状況に応じたリハビリが提供されます。

訪問リハビリテーションの選び方

訪問リハビリを選ぶ際に重要なポイントは利用者に合った事業所かを見極めることです。

土日や祝日に対応している事業所か、リハビリ職員の経験年数、緊急時の対応が整っているか、ケアマネージャーや福祉用具の事業所と連携が取れているかも確認しましょう。

これらの点を考慮して、自分に合った訪問リハビリ事業所を選ぶことが大切です。

この記事の

この記事の