レビー小体型認知症とは

レビー小体型認知症は日本人に多い4大認知症の1つで、そのなかでも2番目に多い認知症です。

レビー小体型認知症の特徴

レビー小体型認知症は、病床期から視空間認知障害、問題解決能力の低下などの「認知機能障害」のほか、現実にないものが見える「幻視」、身体の動作が遅くなる、転びやすいなどの「パーキンソン症状」、睡眠時に激しい体動や大声を出すなどの「レム睡眠行動異常症」などが特徴の病気です。

ほかの認知症に比べ、認知機能障害をはじめ、さまざまな症状が出現するため、できるだけ早く対策を行っていくことが重要です。

レビー小体型認知症の平均余命

アメリカ国立医学図書館のデータベースによると、「レビー小体型認知症は50歳から85歳の間で発症しやすく、診断されて5年から7年は生き延びることができる」と報告されています。

また、アメリカ国立老化研究所の発表によると「若い人が発症する場合もあり、早い人では2年、長い人では20年生き延びることもある」そうです。

このように、発症時期や寿命は人によってさまざまです。

つまり、レビー小体型認知症と診断されても、長生きする可能性もあるということです。

ほかの認知症や病気との違い

レビー小体型認知症のなかには、認知機能障害が目立たずに抑うつ症状が顕著に現れるケースでは、「うつ病」と診断されることがあります。

ほかにも、幻視・妄想もよくみられるので、統合失調症などの精神疾患と誤診されることもあります。

また、レビー小体病にアルツハイマー病変が合併することが多いため、アルツハイマー病と誤診されることも少なくありません。

さらに、初期にパーキンソン症状が出現する症例では、パーキンソン病と診断されることもよくあります。

医師に処方された治療薬を飲んでも、症状の改善がまったくみられない場合は、かかりつけ医に早めに相談しましょう。

パーキンソン病との違い

レビー小体型認知症ではパーキンソン症状が多く見られるため、「パーキンソン病」と区別がつきにくい面があります。

しかも、パーキンソン病が原因で認知機能の低下が起こる「認知症を伴うパーキンソン病(以下、PDD)」という症状もあり、両者を明確に見分けることは難しいといえます。

医療の分野では一般的に、運動機能障害が起こったのち、1年以上経過してから記憶障害などの認知症が発症した場合はPDDに分類されます。

しかし、認知症の症状が起こってから運動機能障害が起こったときや、認知症の症状と運動機能障害が1年以内に併発したときは、レビー小体型認知症として分類されます。

また、日米の研究では、パーキンソン病は海馬の萎縮が顕著に見られるのに対して、レビ―小体型認知症では海馬の萎縮が見られにくいと報告されています。

アルツハイマー病との違い

アルツハイマー病との違いとして、女性の方がアルツハイマー病を発症することが多いですが、レビー小体型認知症は男性の発症率が高いという特徴があります。

また、アルツハイマー病の症状の特徴は記憶障害ですが、レビー小体型認知症の特徴は幻視や幻聴、パーキンソン症状です。アルツハイマー病の場合、パーキンソン症状はほとんど現れません。

レビー小体型認知症とアルツハイマー病の症状の違いを以下でまとめました。

| レビー小体型認知症 | アルツハイマー病 | |

|---|---|---|

| 生活障害 | 注意障害や視覚認知障害による困りごとが多い | 記憶障害が大きな症状として現れる |

| 幻視 | 多く見られる | 少ない |

| 妄想 | 嫉妬妄想などが幻視によって引き起こされる | 物が盗まれたと思い込むことがある |

| 徘徊 | 少ない | 多い |

| 認知機能 | 良いときと悪いときの変動あり | 緩やかに進行する |

| 睡眠障害 | 寝ているときに突然叫ぶ、大声を出すなどの異常行動がある | 一般的な睡眠障害がある |

| パーキンソン症状 | 筋肉がこわばり、動きが鈍くなったり小股で歩いたりするほか、表情がなくなるなどの症状がみられる | ほとんど出ない |

レビー小体型認知症の症状

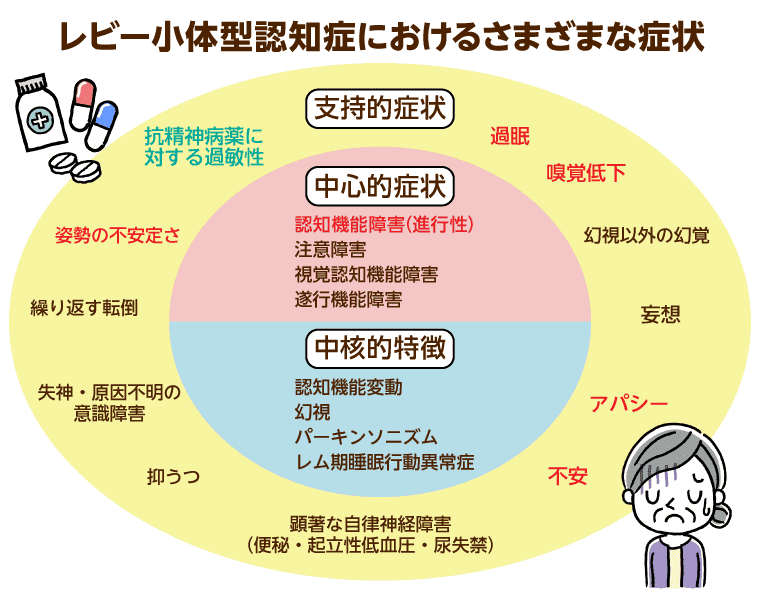

レビー小体型認知症は、幻視症状、パーキンソン症状、レム睡眠行動異常症などの症状が現れます。

レビー小体型の症状をまとめると、以下のようなものがあります。

図の中核的特徴となっている、認知機能変動、幻視、パーキンソニズム、レム睡眠行動異常症は、診断をするときに重視される4つの症状となります。

そのほか、上の図の支持的症状とは、レビー小体型認知症では通常なら現れることの多い症状ですが、診断する重要な判断基準にはならない症状のことを指します。

それでは、症状について一つずつ詳しく見ていきましょう。

レビー小体型認知症チェックリスト

レビー小体型認知症のチェックリストです。

当てはまる症状がいくつかある方は、すぐに認知症の診断を受けに行くことをおすすめします。

| カテゴリ | 項目 | |

|---|---|---|

| 認知症状 | もの忘れの症状がみられる | |

| 問題解決や分析に問題がある | ||

| 計画を立てることが難しくなる、または順序を守ることができなくなる | ||

| 集中力の低下 | ||

| 会話にまとまりがなくなる | ||

| 原因不明の混乱が起きる | ||

| ものとの距離がわからなくなる | ||

| パーキンソン症状 | 体が固くなる | |

| 歩行が困難になる | ||

| バランス感覚に問題がある、何度か転倒を繰り返す | ||

| 体が震える | ||

| 体の動きが遅い | ||

| 小さい声 | ||

| 筆跡の変化 | ||

| 表情の変化が減る | ||

| よだれが出る | ||

| 嗅覚の能力が低下する | ||

| 姿勢が変わる | ||

| 行動や気分の変化 | 幻覚(実際には存在しないものを見たり聞いたりする) | |

| その他の幻覚(触覚、嗅覚) | ||

| うつの症状がある | ||

| 無気力(興味や意欲の喪失) | ||

| 妄想(誤ったことを信じる) | ||

| 不安を感じる | ||

| 睡眠の問題 | 睡眠中に行動したり(時々暴力的)、ベッドから落ちる | |

| 日中に過度の眠気がある | ||

| 不眠 | ||

| レストレスレッグ症候群 | ||

| 自律神経の問題 | めまいや立ちくらみ、失神、血圧の変化 | |

| 暑さ・寒さに敏感になる | ||

| 性機能障害 | ||

| 尿失禁 | ||

| 便秘 | ||

| 原因不明の失神、一過性の意識消失 |

引用:『comprehensive_lbd_symptom_checklist』(Lewy Body Dementia Association)

認知機能障害

一般的に認知症は、記憶力などの認知機能が次第に低下する症状が現れますが、レビー小体型認知症では、認知機能の調子が良いときと悪いときが交互にみられる認知機能の変動が特徴です。

特に、病初期には記憶障害が目立たないので、調子が良いときの状態だけを見ると、認知症を発症していると判断できないことも多いのです。

また、病初期にはもの忘れよりも、注意力の低下や今までできていたことができなくなる(実行機能障害)、見間違いや道を間違える(視空間認知障害)といった症状が出やすくなります。

症状の現れ方は人によって異なるため、うつ病やパーキンソン病、あるいはせん妄(意識混濁)やアルツハイマー型認知症などほかの病気や認知症と間違われやすく、病初期には診断が難しいと言えます。

幻視

レビー小体型認知症において、一般的に現れる症状のひとつが幻視です。

実際にはその場にいない人や小動物などが、本人にはありありと見えるようになります。

「虫が床を動いている」や「子どもが廊下で遊んでいる」など、話す内容は具体的なことが多いです。

何もない床に向かって小動物や虫を捕まえようとする動作や、誰もいないところに話しかけている様子など、行動から幻視症状が出ていることがわかることもあります。

幻視に対する反応としては、不安や恐怖感に駆られるという人もいれば、楽しさを感じる人や無関心のままでいる人などさまざまです。

パーキンソン症状

パーキンソン症状もレビー小体型認知症に多くみられ、 手足が震えるほか、筋肉がこわばったり、動作がゆっくりになるなどの症状が現れます。

また、前かがみの姿勢で小刻みに歩くなど、歩行姿勢も変化し、症状が進行すると転倒のリスクが高まるので注意が必要です。

パーキンソン症状の例は以下のようになります。

- 振戦…手足が震える

- 寡動…動きが乏しくなる

- 前かがみ歩行…歩幅が小刻みになり、歩き出しがしが難しくなる。また、歩行を始めると突進する

レム睡眠行動障害

人は睡眠中、深い眠りである「ノンレム睡眠」と、眠りが浅い「レム睡眠」とを交互に繰り返していますが、レビー小体型認知症を発症している人は、レム睡眠時に奇声を上げる、暴れるなどの異常行動が現れることがあります。

通常なら、夢を見ているときには筋肉が緩んでいるため身体が動くことはないのですが、レビー小体型認知症の場合、筋肉が緩まずに夢と連動してしまうのです。

寝言や寝ぼけての行動とは思えないほど、大きな声や激しい動作が現れることがあります。

寝床の周囲を整理し、けがを防止するように配慮しましょう。

せん妄

レビー小体型認知症の中には「せん妄」という精神症状を合併しているケースがあります。

せん妄とは、意識が混濁して頭の中が混乱した状態をいいます。

幻視・幻聴を伴ったり、興奮して歩き回るなどの心理行動症状が現れるのが特徴です。

このような「せん妄」の状態は、中核的症状である認知機能の変動としばしば鑑別が困難なことがあります。

自律神経症状

レビー小体型認知症を発症すると、体を活動させる神経である「交感神経」と、休める神経である「副交感神経」の調整がうまくいかなくなり、身体上のさまざまな不調をきたすようになります。

自律神経症として現れるのは以下のような症状です。

- 睡眠時の寝汗の増加、多汗

- 立ちくらみ

- 頻尿または尿失禁

- 便秘

- 動悸

- 体のだるさ

- 失神

自律神経症状が抑うつ状態につながることも多く、初期段階から現れる症状のひとつと言われています。

抑うつ状態

抑うつ状態とは、気分が沈みがちになって悲観的になり、意欲が失われる症状です。

症状が悪化すると「生きていくのもつらい」という状態になることがあるので、周囲の人、もしくは家族は主治医と相談しながら、適切に対応していく必要があるでしょう。

抑うつ症状は、レビー小体型認知症の発症、前の段階からみられることがよくあるため、認知症ではなく「うつ病」と間違われることも少なくありません。

レビー小体型認知症の進行

続いて、レビー小体型認知症がどのように進行していくか解説していきます。

レビー小体型認知症の進行速度

レビー小体型認知症はアルツハイマー病よりも進行速度は早めになります。

なお、進行速度は人によってさまざまです。症状が早く進行する方もいれば、遅く進行する方もいます。診断されてから亡くなるまで5〜8年ほどですが、進行具合によって長く生存する場合もあります。

基本的に、初期状態から日常生活において常に介助が必要となる末期の状態まで、10年未満で到達するといわれています。

初期症状

レビー小体型認知症の最も初期の段階では、うつ症状やレム睡眠期行動異常症、嗅覚異常や便秘などが現れやすいです。

周りから見ても「元気がない」「理解力や判断力が落ちている」と思われるようになるなど、小さな変化が積み重なっていきます。

その後、もの忘れや段取りの悪さ、立ちくらみなどが現れるようになり、パーキンソン症状や幻視、さらに認知機能の変動などレビー小体型認知症に特有の症状が顕著になってきます。

ただ、初期段階では症状が目立たないことが多く、時間と場所を把握したり、周囲の人とのコミュニケーションを問題なく取れたりすることが多いです。

しかし次第に、幻視に加えて錯視(ハンガーにかかっている服を人と見間違えるなど)などを訴える頻度が増えていき、幻聴や妄想などの症状が目立つようになります。

中期

レビー小体型認知症の中期では、パーキンソン症状が悪化し、サポートなしでは歩行困難になることが多いです。

また、レビー小体型認知症は、初期段階では認知機能の調子が良いときと悪いときを繰り返すという症状が出るのですが、中期になると悪化している時間帯が長くなってきています。

そのため、周囲の人とコミュニケーションを取れない時間帯やもの忘れがひどくなる時間帯が増えます。

中期になると「周辺症状」が出てくる

症状が進んでいき、中期になると顕著に現れてくるのが「BPSD(心理・行動症状)」です。

BPSDとは、徘徊(当てもなく歩き回ること)や物盗られ妄想(財布などを盗まれたと思い込むこと)など、認知症と環境などが合わさって起こる症状のことを指します。

幻視や妄想などの症状も次第に悪化する中、日常生活を送るうえで介助は不可欠なものとなり、家族が介護にかける時間も増えてきます。

末期症状

レビー小体型認知症の末期になると、パーキンソン症状や認知機能障害がさらに悪化し、常時介護が必要な状態となります。

歩行は難しくなり、移動には車椅子が欠かせないという人も多いです。

仮に歩ける状態でも、ちょっとしたことでつまずいて転倒する恐れがあるほか、ベッドからの転倒の危険性もあるので、介護者はしっかりと介助しなければなりません。

この段階では認知機能の良いときと悪いときの変動がなくなり、常に悪化した状態が続くようになります。

さらに、食べ物を飲み込む力が衰える「嚥下障害」の症状が現れることも少なくありません。

嚥下障害は悪化すると、誤嚥性肺炎で亡くなる場合もあるので、介護者はその点も注意が必要です。

レビー小体型認知症の原因

レビー小体型認知症の原因は、大脳や中脳の神経細胞に「α(アルファ)シヌクレイン」と呼ばれるタンパク質が異常に蓄積し「レビー小体」を形成し、神経細胞が減少することによりおこると考えられています。

中脳のドパミン神経細胞の減少によりパーキンソン症状が出現しますが、レビー小体自体は脳だけでなく、末梢の神経にも出現するので、起立性低血圧や便秘などの自律神経障害もしばしばみられます。

レビー小体型認知症と遺伝との関係

レビー小体型認知症と遺伝性の詳しいことはわかっていませんが、一般的に遺伝しないといわれています。

ただ、原因であるレビー小体の脳への蓄積が遺伝子的になりやすい場合もありますが、極めて数は少ないです。

レビー小体型認知症の検査方法と診断基準

レビー小体型認知症の診断基準について解説していきます。

レビー小体型認知症の診断方法

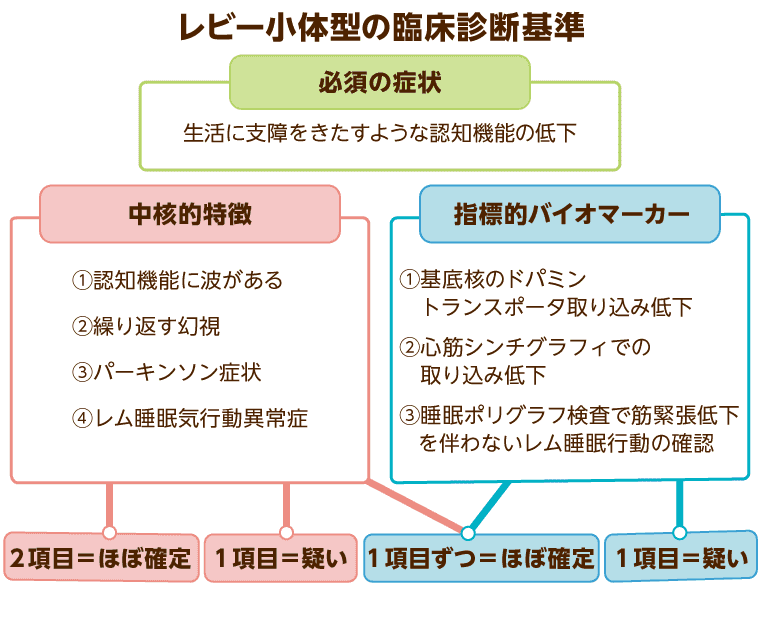

レビー小体型認知症の診断基準

レビー小体型認知症の診断にあたって必須の症状として位置づけられているのは「認知機能障害」です。

ほかにも、中核的な症状として「幻視症状」や「レム睡眠期行動異常症」「認知機能の変動」「パーキンソン症状」があります。

そしてこれら4つの症状のうち2つが現れていると、レビー小体型認知症であると判断されます。

認知症検査においては、問診や認知機能検査のほかにMRIなどによる画像診断が行われますが、脳の画像で見た場合、レビー小体型認知症はアルツハイマー病に比べて脳の萎縮が軽度なことが多いです。

また、脳の血流状態やドパミン神経細胞の減少度合を調べるSPECT検査でも、レビー小体型認知症の特徴を見てとることができます。

さらに、自律神経の機能を調べる「MIBG心筋シンチグラフィ検査」も発症当初から異常を把握することができ、ほかの病気と区別するうえで重要となる検査です。

レビー小体型認知症の治療

レビー小体型認知症と診断されるときの基準をわかりやすくまとめると、以下の通りです。

必須の症状に加えて、中核症状が1項目あればレビー小体型認知症の疑いがある、2項目あればほぼ確定とされています。

また、指標的バイオメーカーという基準もあり、中核症状と合わせて1項目ずつあればほぼ確定、指標的バイオマーカーだけが1項目以上なら疑いがある、と判断されます。

レビー小体型認知症は治るのか

レビー小体型認知症を完治する方法はありません。治療で進行を緩やかにしたり、認知症による周辺症状を和らげたりすることはできます。

幻覚や認知機能障害、パーキンソン症状など、レビー小体型認知症でみられる症状を服薬で緩和または、薬を使わずにリハビリなどで残存能力を活用して効果を実感する方法があります。

症状の進行を抑える薬物療法

レビー小体型認知症には、現状では根本的な治療法がないので、薬によって経過の進行や症状を改善する治療が行われています。

レビー小体型認知症を発症すると神経伝達物質のアセチルコリンが減少するため、アセチルコリンを分解する酵素の働きを阻害する「塩酸ドネペジル(アリセプト®)」という薬が処方されることが多いです。

もともとアルツハイマー病の治療に使われていた薬ですが、レビー小体型認知症にも効果があることがわかり、用いられるようになりました。

ほかにも、抗パーキンソン病薬や自律神経障害に対する薬など、現れる症状に応じた薬物療法が行われています。

最近では、レビー小体型認知症のパーキンソン症状に対し、「ゾニサミド(トレリーフR)」という薬が保険適用となりました。

薬を服用するうえでの注意点

ただ、レビー小体型認知症の人は抗精神病薬に過敏になることが知られており、副作用や薬の効きすぎなどにより、症状が悪化してしまうことも少なくありません。

日ごろから服薬管理をしっかりと行うことが重要となり、もし副作用の症状が出た場合は、担当の医師にすぐに相談する必要があります。

非薬物療法も効果的

レビー小体型認知症の治療では、リハビリなどの非薬物療法は重要です。

非薬物療法のポイントは、「有症者に残された認知機能や生活機能をいかにして引き出すか」ということ。

例えば、パーキンソン症状が顕著に出ている場合は、運動療法が効果的です。

理学療法士などのサポートを受けながら、散歩などの歩行訓練を日常生活の中で取り組んでいくことが大切になります。

リハビリ

家族以外の人とかかわりを持つことができ、レクリエーションを通して脳の活性化もできるデイサービスに通うことも、治療を進める上で効果的です。

完全に回復させるのは難しいですが、思い出を話す回想法やパズルやトランプ、音楽などで脳を刺激すると症状が改善することもあります。

さらに、住環境を整えることも大切です。

部屋を明るくしたり、転倒の恐れがあるものを片付けたりして環境を整えると、幻覚が減る可能性があります。

レビー小体型認知症の方への対応のポイント

認知症の症状は、周りの環境次第で改善したり悪化したりします。

正しい対応方法を知っておくことで、症状を和らげることができますよ。

否定しない

レビー小体型認知症の症状である幻視は、本人は形として見えています。家族や介護者からは見えませんが、否定することは避けましょう。

否定によって、本人は自尊心が傷ついたと感じ、さらに症状が悪化する場合があります。

訴えがあったときは、共感をして見えているものを確認するなど、寄り添った対応が大切です。

レビー小体型認知症では、高頻度に幻視症状がみられます。

そこにはいない動物や虫などが見えるという症状が起こるほか、「ものが変形して見える」と訴えることも。

このような幻視症状への対応としては、「否定しない」ということが重要です。

どんなものが見えるのか、じっくりと話を聞いてあげると、本人の心の状態が落ち着きます。

幻視は周囲が薄暗い時や不安を感じる時に起こりやすいので、部屋の明かりを調整することも重要です。

症状に合わせた対応をする

パーキンソン症状が出ると、体を思うように動かせなくなるため転倒しやすくなります。

ケアを行う場合は、その点を十分に配慮・注意する必要があるでしょう。

また、レビー小体型認知症では進行期には嚥下障害が起こりやすくもなるので、食事の介助の際は、食べたものが誤って気道に入る「誤嚥」が起こらないよう気を付けなければなりません。

レム睡眠行動障害がみられる場合は、周囲を明るくして目が覚めるようにしてあげましょう。

なお、認知機能の状態には波があり、1日の中でも変わります。

状態のいい時にリハビリや必要なケアを提供するように心がけましょう。

安定剤に対する過敏性もあるので、もし異常があれば主治医にすぐに相談することも介護者には求められます。

介護拒否されたときの対応方法

食事を拒否する場合

幻視が現れやすいレビー小体型認知症では、本人の中では幻視で見える人と一緒に食べようとしているにもかかわらず、仕草が遊んでいるように見えることがあります。

また、お世話をする人が見落としがちなのが、元々の食事習慣や環境です。

例えば、好き嫌いが多い方や大人数で食べるのが苦手も中にはいます。そんな場合は、食べ物や食事の環境を見直す必要があります。

ご飯を食べようとしないのが「症状のせいなのか」「食習慣や環境のせいなのか」を振り返ってから、手当を考えましょう。

入浴を拒否する場合

お風呂の中に幻視が現れている場合は、入浴を拒否することがあります。

まずは、冒頭でも述べたように否定しないことが大切です。

無理に入浴を勧めるのではなく、幻視が消えるのを一緒に待ちましょう。

その間に、床や壁などの模様で気になっているものがあれば、消せる場合は消してあげましょう。

また、周りが暗い夜の入浴が難しければ、明るい昼間に試すのもおすすめです。

幻視が現れないタイミングを見つけると、安心して入浴してくれる可能性が高いです。

安全に過ごせる環境づくり

レビー小体型認知症の方は、室内に置いていてあるものを見間違うこともあるので、目の付くところに洗濯物を干すことや、特定の場所にだけ目立つ色の物を置くことは避けるようにしましょう。

パーキンソン症状もレビー小体型認知症に多い症状ですが、運動障害によってちょっとした段差でつまずき、転倒しやすくなります。

自宅のバリアフリー改修を行うなど、転ばない生活環境を確保することが大切です。

ほかにも安全に歩行できるように、段差を生む玄関マットやカーペットを外したり、室内のコード類を壁に固定したりする必要があります。

適切な接し方や環境づくりをすることで、本人も家族も安心して生活できるようにしていけるように、少しずつ取り組んでいきましょう。

介護に限界を迎えたときの介護者への対応

症状が進行して重くなると、認知症の方は自分で動くことが難しくなり、1日中寝たきりになる場合があります。

そうなると、介護者の負担は大きくなるだけでなく、24時間付きっきりで介護しなければいけない状態になるケースもあるのです。

介護者が気兼ねなく休める環境がなくなり、身体・精神的に追い詰められるのはよくありません。

介護の限界が来る前に、施設介護を検討することも大切な判断です。

レビー小体型認知症の方が利用できる介護サービス

幻覚症状が現れやすいレビー小体型認知症では、接し方やケアの仕方が難しいもの。

そこで、レビー小体型認知症患者を受け入れてくれる施設や医療サービスを利用すると、知識や経験が豊富なスタッフに安心して任せられます。

障害者手帳を取得できるケースもあるレビー小体型認知症について、医療費助成や介護サービスに関して解説していきます。

デイサービス

デイサービスセンター(通所介護施設)の中でも認知症対応型の施設であれば、レビー小体型認知症患者の方でも通いやすいです。

規則正しい生活リズムができたり、認知症ケアに詳しいスタッフとお話できたりするので、精神的に落ち着きやすくリラックスできる場所ができます。

レビー小体型認知症を受け入れてくれる施設に通って、ケアの援助を依頼するという選択肢もあります。

訪問型

訪問型の介護サービスは、可能な限り本人が自宅で過ごせるようにスタッフが自宅に来て、入浴や排泄などの必要な支援を行います。訪問入浴や訪問リハビリ、訪問看護などの種類があります。

さらに、生活援助サービスもあり、ホームヘルパーなどが自宅を訪問して、料理や掃除、洗濯などの生活援助をします。

在宅介護だと、日常生活のサポートまでするのは大変な場合もあるため、積極的に活用してもらいたいサービスのひとつです。

施設介護サービス

施設入居でも介護サービスの利用は可能です。施設で提供するサービスは「一般型」と「外部サービス利用型」があります。

一般型は施設職員が介護サービスを提供することです。

介護付き有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームは特定施設入居者生活介護の対象で、これらの施設に入居している方は施設で日常生活のケアや機能訓練、療養上の世話などの介護サービスを受けられます。一部のサービス付き高齢者向け住宅も対象になります。

一方、外部サービス利用型は施設に入居しながら、外部の介護サービス事業を利用します。

レビー小体型認知症の方に対応している施設

レビー小体型認知症の方におすすめの施設について解説していきます。

グループホーム

認知症の方が入居するグループホームは、多くの職員が認知症を熟知しています。レビー小体型認知症でみられるうつ状態や幻視などに、寄り添った対応をするため本人の不安を取り除き安心感を与えるでしょう。

そして、グループホームでは認知症に効果的なレクリエーションやリハビリなどを行っています。リハビリなどで、症状を緩やかにして進行を遅らせたいと考える家族の思いにも応えられます。

また、グループホームは定員数が少なく、コミュニケーションが取りやすくて環境変化によるストレスを軽減することができるのも特徴です。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームはバリアフリーが完備しているので、パーキンソン症状によって歩行に不安のある方でも安心して過ごせる環境です。

比較的、進行が早いレビー小体型認知症ですが、進行速度は人によって異なります。住宅型では、一人ひとりが必要とする介護サービスに対応できるよう、必要とする生活支援と外部の介護サービスを自由に組み合わせて利用できます。

他の施設と比べて、レクリエーションやイベントが盛んに行われており、入居者同士の会話も弾みやすいです。会話を通して脳が刺激され、認知症の進行を緩やかにします。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す介護付き有料老人ホーム

レビー小体型認知症は中期以降になると、歩行困難が目立つようになり介護を必要とする時間が増えます。

介護付き有料老人ホームは、介護職員が24時間、入居者を見守るため夜間も手厚い介護サービスが受けられます。日中には看護職員も常駐し、看護ケアの他に薬の管理などもしてくれます。

重度の認知症の方や要介護の方も受け入れ、入居中に症状が重くなっても退去せずに入居が可能です。進行の早いレビー小体型認知症の方でも安心して暮らせます。

また、介護付きは施設数が豊富なので希望する条件から施設を選べます。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探すレビー小体型認知症の予防方法

最後に、レビー小体型認知症の予防方法を解説していきます。

生活習慣を整える

生活習慣病は、認知症のリスクが高まるといわれています。特に糖尿病患者におけるアルツハイマー病の発症リスクは、健常者の2.1倍になるそうです。

少しでもリスクを減らすために、適度な運動とバランスの良い食事が大切です。

運動は続けることが難しい場合がありますが、歩くだけでも動脈硬化や筋力の低下を防ぐ効果があります。

なお、転倒から骨折をして寝たきりになることで、レビー小体型認知症を発症するかもしれないので、運動をする際には注意しましょう。

ほかの人とコミュニケーションをとる

外出する機会が減り、家にいる時間が長くなったり孤独に感じたりすると、認知症になりやすくなるといわれています。

認知症を予防するには、脳に刺激を与えることが大切です。人とコミュニケーションを取ることで脳に刺激を与えられ、脳が活性化されます。

また、地域交流に参加して、同じ趣味をもつ仲間と交流するのも効果的です。地域の人とのつながりがあることにより、認知症の発症リスクが低下すると言われています。

他の人はこちらも質問

レビー小体型認知症が進行するとどうなる?

レビー小体認知症が進行すると、歩くことが困難になったり、食べ物を飲み込むことが難しくなったりします。

レビー小体認知症は認知機能の低下のほかに、パーキンソン症状や幻視などの症状も見られます。パーキンソン症状は手足の震え、動きがゆっくりになり転倒のリスクが高くなります。

障がい者手帳は取得できる?

障害者手帳は、身体に不自由な障害があると認められた場合に発行される手帳です。

細かく分けると、身体機能に障害がある「身体障害者手帳」、知的な障害がある「療育手帳」、精神的な障害を認定する「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。

認知症の証明になるだけでなく、条件付き介護サービスや税制上の優遇、公共料金や施設の割引サービスなどを受けられます。認知症をはじめとする精神疾患の症状がある場合は、「精神障害者保健福祉手帳」の申請が可能。

障害者手帳は、日常生活に支障をきたす程度であれば、発行されることが多いです。

また、レビー小体型認知症で身体症状が出ている場合は、「身体障害者手帳」に当てはまるケースもあるので、障害者手帳が取得できる場合があります。

レビー小体型認知症患者への医療費助成

レビー小体型認知症患者は病院に通っているケースが多く、毎月かかる医療費が高額になって家計を圧迫してしまうこともあります。

そこで利用できる医療費助成が、「高額療養費制度」という公的な支援制度です。

高額療養費制度とは、1ヶ月間で病院や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が、一定のラインを超えたときに、上限から超えた金額が返還される制度です。

上限額は世帯の所得によって決められるので、申請して認められた場合に「どれくらいの上限額になるのか」を把握することがポイント。

申請には専門医の診断書が必要なケースが多いため、この医療費助成制度が気になる方は、まずかかりつけ医に相談してみましょう。

レビー小体型認知症の初期症状はどれか?

レビー小体認知症の初期症状では、うつ症状、嗅覚の低下、便秘、レム睡眠期行動異常です。

レム睡眠期行動異常は、レム睡眠時中に奇声を上げたり暴れたりします。しかし、初期段階では症状がわかりにくいケースが多いです。

レビー小体型認知症の診断は何科?

レビー小体認知症の受診先は内科や神経科、脳神経内科です。特に脳神経内科がおすすめで、認知機能、パーキンソン症状など、レビー小体認知症に関する症状の診察ができます。

レビー小体型認知症に特徴的なのはどれか?

レビー小体認知症の特徴は認知機能障害のほかにせん妄、幻視、パーキンソン症状など、さまざまな症状が出ます。初期症状は人とのコミュニケーションも問題なかったり、時間や場所の把握もできる場合があります。

この記事の

この記事の