【一覧表】認知症の種類ごとの特徴を比較

認知症の種類を紹介していきます。

認知症の種類別の特徴を以下にまとめました。

| 種類 | 初期症状 | 特徴 | 進行・経過 |

|---|---|---|---|

| アルツハイマー型認知症 | もの忘れ | 見当識障害 | 記憶障害や見当識障害からゆっくり進んでいく |

| 血管性認知症 | 感情をコントロールできない、手足のしびれ | 脳梗塞などが引き金となり、認知機能が段階的に悪化する | |

| レビー小体型認知症 | 幻視、妄想、うつ症状 | 幻視、妄想、パーキンソン症状 | 調子が良いときと悪いときをまだらに繰り返して進行する |

| 前頭側頭型認知症 | 身だしなみに無頓着、 同じ言動や行動を繰り返す | 人格が変わる、自発性低下 | ゆっくりと年単位で症状が進行する |

| アルコール性認知症 | もの忘れ | アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症を併発していることが多い | 症状が突然悪化する |

| 神経原線維変化型 老年期認知症 | 90歳以上に多い | 記憶障害がゆっくり進行していく | |

| 嗜銀顆粒性認知症 | 軽いもの忘れ | 記憶障害は軽い、アルツハイマー型認知症の合併例も多い | 進行は遅い |

※1見当識障害…時間・場所・人物が認識できなくなること

※2パーキンソン症状…手足が小刻みに震えたり、筋肉がこわばるなどの症状

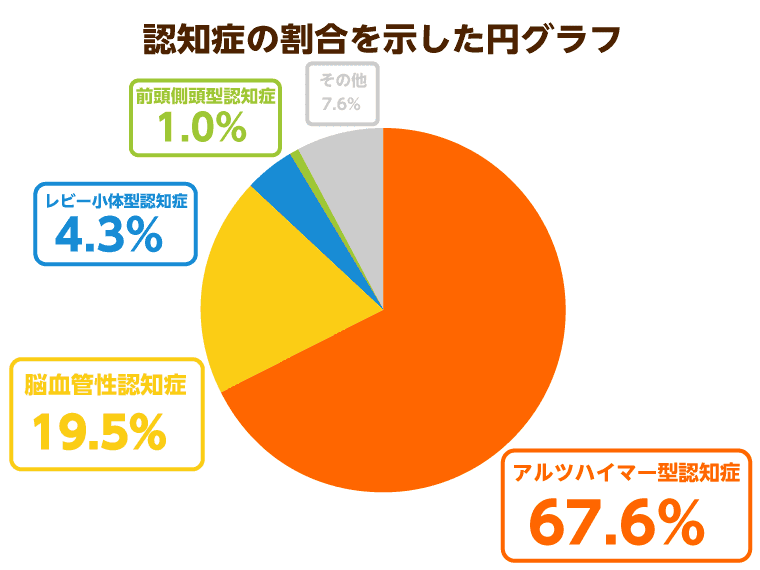

認知症の種類ごとの発症割合

数ある認知症の種類のうち、主なものは「4大認知症」と呼ばれ、アルツハイマー型・レビー小体型・血管性・前頭側頭型を指します。

4大認知症は、認知症患者全体の90%以上を占めていることが、以下のグラフから見て取れます。

認知症のなかで最も多いのが認知症のなかで最も多いのがアルツハイマー型です。

症状全体の60%以上を占めるため、認知症と言えばアルツハイマー型を思い浮かべる人も少なくありません。

アルツハイマー型認知症の特徴としては、女性の患者が多く、被害妄想や暴言・暴力、徘徊などに発展する可能性もあります。

なお、前頭側頭型は、症状全体に占める割合としては少ないですが、認知症のなかで唯一、難病指定されています。

初期症状は物忘れよりも人格の変化や異常行動が目立つため、家族は対応に悩むことが多くなるかもしれません。

認知症は病名ではなくて「症状」や「状態」

認知症は病気ではなく、症状や状態の総称です。脳の疾患や障害により認知機能が低下し、日常生活に支障をきたすほどの症状を意味します。

持続的な認知機能の低下もしくは、日常生活に支障が出るほどの認知機能の低下が見られたとき、認知症と判断されます。

4大認知症の特徴(症状・原因・対応)

4大認知症のそれぞれの特徴や症状を解説していきます。

1.アルツハイマー型認知症

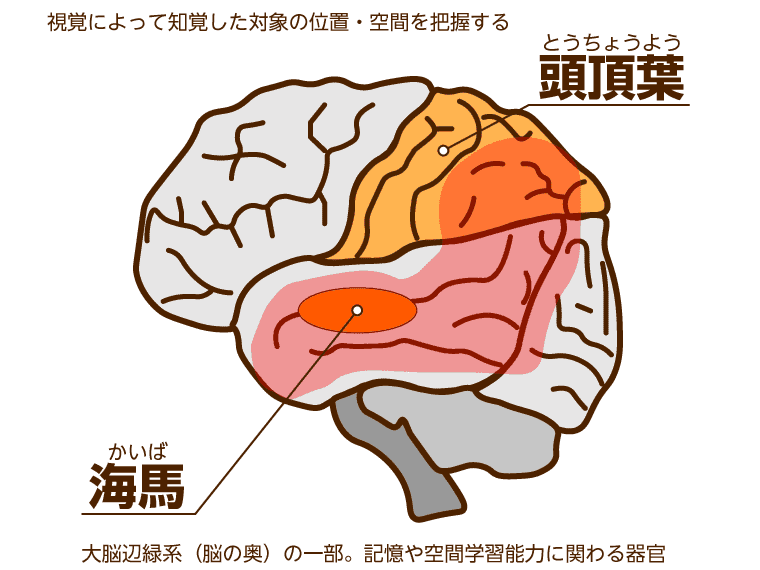

アルツハイマー型認知症になる原因は、脳の中にアミロイドβなど「脳のごみ」と呼ばれる不要なたんぱく質が溜まってしまうことです。

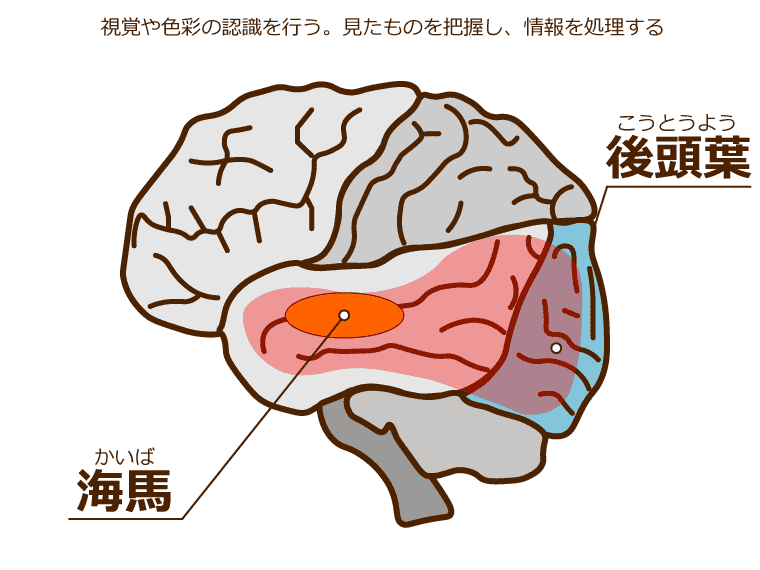

それによって、神経細胞が変性し、死滅します。そのうち脳の海馬や頭頂葉などが萎縮して、認知症の症状が出てくるようになります。

認知症のなかで最も多くみられるタイプであり、症状は物忘れなどの「記憶障害」から始まり、自分のいる場所や時間などがわからなくなる「見当識障害」、物盗られ妄想、徘徊などの一般的にイメージされる認知症の症状が出現します。

主な症状は「記憶障害」

アルツハイマー型認知症の代表的な症状は物忘れですが、加齢による物忘れと間違えられやすく、初期症状を見逃す恐れがあります。

しかし、アルツハイマー型認知症は初期段階で治療を開始することで、その進行スピードを遅らせることができます。

認知症の物忘れは食事をしたことや人と会ったことなど、体験そのものを忘れてしまうので、「そんなことあったっけ?」といったことが続くようであれば、早めに専門医に相談しましょう。

また、いつも行っていた料理や掃除などが、手順を忘れる、取り組む気力を失うなどの要因によってできなくなったり、通い慣れた道で迷子になったりすることがあればアルツハイマー型認知症を疑う必要がありそうです。

アルツハイマー型認知症になると、同じ話を何度もしたり、物の名前が一致しなかったりと、同居している家族はストレスを感じることがあるかもしれませんが、何事も否定せず、本人が過ごしやすい環境を整えてあげることが大切です。

2.血管性認知症

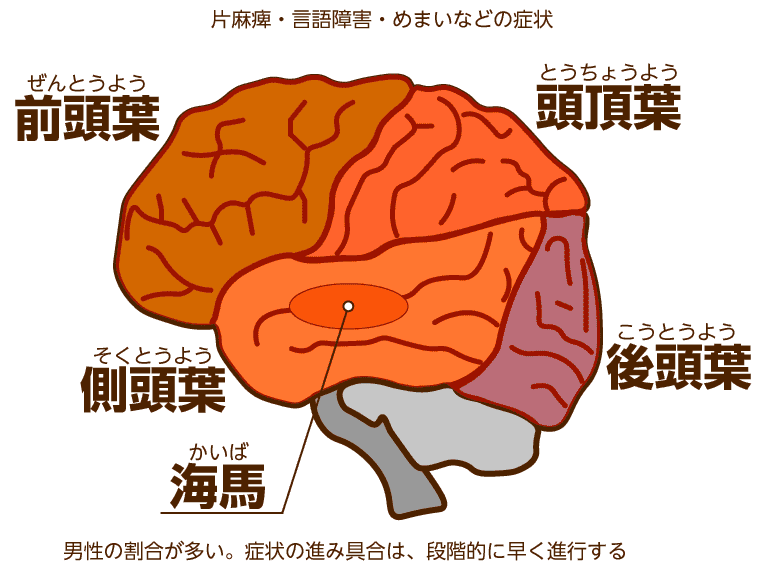

血管性認知症は、脳梗塞や脳卒中、くも膜下出血など、脳の疾患が原因で発症します。

脳の認知機能を司る部分(前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉、海馬など)などで血管が詰まり、十分に酸素や栄養を送れなくなることで細胞が死滅。本来の役割を担えなくなり、血管性認知症を発症します。

脳の血管が詰まる原因は高血圧や糖尿病、肥満などですから、血管性認知症を避けるためにも日頃の生活習慣を見直すことが大切です。

また、血管性認知症はアルツハイマー型認知症と同時に発症することも多く、そのケースは「混合型認知症」と呼ばれています。

主な症状は「記憶障害」と「判断力障害」

血管性認知症の主な症状は、「記憶障害」や「判断力障害」などです。一日のうちでも症状に波があり、認知機能はまだらに低下していきます。

さらに、感情のコントロールが効かなくなって、すぐに泣きだしたり、怒りだしたりする「感情失禁」も多くのケースでみられる特徴。

機嫌よく笑っていると思って「何か良いことあった?」と聞くと急に怒りだしたり、突然泣き出したりするので周りの人は慌てますが、本人にとっては理由があっての行為なのです。

ほかにも手足の震えや麻痺が起こる「運動障害」や、食べ物がうまく飲み込めない「嚥下障害」、尿や便が出せない、もしくは漏らしてしまう「排泄障害」などが現れることがあります。

血管性認知症では、損傷した脳の部位によって、出現する症状は変わります。

男性の患者が多く、症状は段階的に早く進行します。身体機能が低下して寝たきりになることもあるので、リハビリなどを行い、体のケアに努めることも大切です。

まだら認知症になることもある

血管性認知症による症状の出方に波がある状態は、「まだら認知症」と呼ばれています。

まだら認知症は、日によって物忘れの進行度が違ったり、物覚えは悪くても理解力や判断力は低下していなかったりと、症状の出現にバラつきがあるのが特徴です。

そのため、できることが多ければ多いほど、認知症だと気づくのが遅れる可能性があります。

また、一日の中でも波があり、朝はボーっとして返事もままならない状態だったのに、昼過ぎには買い物に出かけられるほど元気になっていることもあります。

これは脳梗塞や脳出血は脳全体で起こるものではなく、損傷している部位とそうでない部位があるためです。

介護の際は、できることを本人に任せ、できないことをサポートすることで、本人もストレスのない生活を送ることができます。

3.レビー小体型認知症

認知症といえば物忘れや理解力の低下をイメージされると思いますが、現実にはないものが見えてしまう「幻視」の症状で苦しむ認知症があります。

それがレビー小体型認知症です。

レビー小体型認知症は男性の発症率が高く、女性の約2倍とも言われています。

レビー小体とは、脳の神経細胞にできる特殊なたんぱく質のことで、レビー小体がたくさん集まる場所では神経細胞が破壊され、命令がうまく伝達されなくなります。

特に、後頭葉と呼ばれる視覚を司る部位にレビー小体が集中して発症すると幻視の症状が出ます。「家の中に知らない人がいる」「服の中に虫がたくさん入ってきた」など、現実にはないことを言い出すようなことがあれば、レビー小体型認知症を疑うことも必要です。

一方、アルツハイマー型に比べると、海馬の萎縮は少なくなっています。

主な症状は「幻視」

レビー小体型認知症の初期段階では、物忘れよりも「幻視」を見ることのほうが多いとされています。

また、自分を子どもだと思い込んだり、定年して何年も経つのにまだ働いていると思ったりする「誤認妄想」もレビー小体型認知症では多くみられます。

そのほか、手足が震えてうまく動けなくなる「パーキンソン症状」や、寝ているときに大声を出すなどの睡眠障害を発症するケースもあります。

幻視の症状があらわれたときは否定せず、話を合わせてあげましょう。

本人には“見えている”わけですから、「そんなことない」と頭ごなしに否定すると、頭の中が混乱し、症状を悪化させる原因にもなってしまいます。

4.前頭側頭型認知症(FTD)

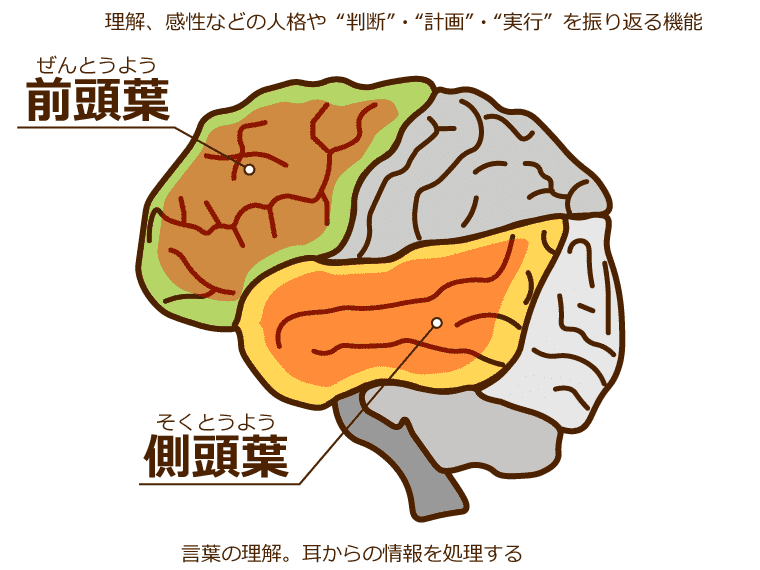

脳の約4割を占める前頭葉と側頭葉が萎縮し、血液の流れが滞ることで発症するのが前頭側頭型認知症です。

なお、前頭側頭型認知症は、認知症のなかで唯一、難病指定を受けています。

初期段階では、認知症の一般的な症状である物忘れよりも、性格の変化や異常行動が目立ちます。なぜなら、前頭葉は思考や感情のコントロール、側頭葉は言葉の理解や聴覚、味覚などを司り、どちらも人格を形成するうえで重要な役割を担っているからです。

主な症状は「人格の変化や異常行動」

前頭側頭型認知症の進行は大きく「初期」「中期」「後期」の3つの段階に分かれます。

初期段階は感情の麻痺が激しく、ぼんやりしている時間が増えたり、他人への興味がなくなったりします。

身だしなみにこだわりがなくなり、同じ言動を繰り返すことも。

このように、人格の変化や異常行動が現れるため、精神疾患と間違われることがあります。

また、罪悪感がなくなることから、万引きや痴漢を起こしてしまうケースがみられる場合もあるので注意しましょう。

中期では同じ行動を繰り返す「常同行動」がみられるほか、集中力がなくなるので人と話をしていても突然立ち去ってしまうことも。

後期には精神状態が不安定となり、食べることや部屋から出ることが少なくなる場合も多いようです。

進行はゆっくりで年単位で進みますが、体が動かなくなり、寝たきりになる可能性があります。

さらに、異常行動を繰り返すため介護者の負担も大きくなりますが、病気であることを受け止め、できるだけ本人の意思を尊重することが必要です。

また、人の声や動きに敏感になるので、刺激の少ない静かな環境を整えることも大切です。

そのほかの認知症の特徴(症状・原因・対応)

前述した4大認知症以外にも、認知症の症状をもたらすさまざまな原因疾患があり、なかには全体でも数パーセントしかいない、脳細胞を診断しなければ発見が難しい認知症も存在します。

どれも症例が少なく、アルツハイマー型と間違えられることも多いので、今後さらなる研究が期待されます。

若年性認知症

65歳未満で発症する認知症のことを、総じて若年性認知症と言います。

若年性認知症を発症する平均年齢は51歳前後で、年齢が若いことからく周りも本人も気付かず、うつ病や更年期障害と間違われて発見が遅れることも少なくありません。

若年性認知症の約6割は、血管性認知症とアルツハイマー型認知症で占められています。

症状は高齢者の場合と同じですが、物忘れをしても「忙しいから」と深刻に考えなかったり、仕事でミスが増えても「疲れているから」で済ませてしまうことが多いようです。

そのほか、事故で脳を損傷したときに起こる「頭部外傷後遺症」や、大量のアルコールによって脳が委縮する「アルコール性認知症」などを発症する場合もあります。

血管性やアルコール性の認知症は生活習慣を変えることで症状を抑えることができます。

バランスの良い食事や適度な運動が効果的であり、家族のサポートが必要不可欠となります。

出典:「若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム」(研究開発代表者所属機関)

アルコール性認知症

アルコール性認知症は、アルコールの大量摂取が原因で脳梗塞などの脳血管障害や、ビタミンB1欠乏による栄養障害などで、発症します。

アルコールと認知症の関係はイメージしづらいかもしれませんが、アルコール依存症で治療中の高齢者の約4割が認知症を発症しているというデータもあります。

アルコール性認知症の場合、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症を併発していることが多く、その場合、治療は困難となる可能性が高まります。

症状としては物忘れなどの記憶障害が見られますが、アルツハイマー型認知症のように徐々に進行するのではなく、突然ひどくなるのが特徴です。

アルコール依存症と同じように足取りがふらついたり、感情の起伏が激しくなったりすることもあります。

脳の萎縮は飲酒の期間が長ければ長いほど進行しますが、お酒を断つことで改善されることもあるようです。

注意したいのは、アルコール性認知症は高齢者だけでなく、若い世代にもみられるということ。

年齢が若いとそれだけ長い治療を余儀なくされるので、お酒が好きな人はアルコールの摂取量には十分に注意しましょう。

神経原線維変化型老年期認知症

神経原線維変化型老年期認知症は、認知症全体からみても数%しか発症していない認知症ですが、特に90歳以上の方に見られることが多い認知症です。

主に記憶障害がゆっくり進行していく以外は、認知機能が保たれていることもよくあるので、言葉の障害や特殊な行動をするといった症状はほかの認知症と比べて少ないのが特徴です。

ただし、診断時にアルツハイマー型認知症とされることも多く、注意が必要な認知症といえます。

嗜銀顆粒性認知症

嗜銀顆粒性認知症(しぎんかりゅうせいにんちしょう)は、70~80代で発症する人が多く、記憶障害や興奮、妄想や不機嫌といった症状が出ます。

アルツハイマー型認知症と比べて怒りやすく、それに伴った行動異常が目立ちます。

認知症全体の5~10%を占めるとも言われていますが、神経原線維変化型老年期認知症と同様に、ほかの認知症と診断されてしまうことも多いようです。

正常圧水頭症

私たちの体の中では脳脊髄液という液体が毎日作られ、水分量の調節などのために脳の周りを取り囲んでいます。

その脳脊髄液が何らかの原因でひとつの場所に異常に溜まり、脳を圧迫して発症するのが正常圧水頭症です。

正常圧水頭症は正確には認知症ではありませんが、症状が似ているため詳細な検査が行われないと診断がつきません。

ただし、認知症とは違い、早期に治療を始めることができれば、完治することもできるといわれています。

ガニ股やすり足などの特徴がある

歩行障害は認知症にはない、正常圧水頭症の特徴的な症状です。

ガニ股やスリ足など、明らかに歩き方がおかしくなるので、歩行障害から早期発見につながることが多いようです。

また、正常圧水頭症の場合は認知症のような記憶障害ではなく、集中力の欠如や注意散漫など、うつ的症状が多くみられます。

そのため、ボーっとしている時間が多くなり、仕事や趣味を止めてしまう人が少なくありません。

さらに症状が進むと尿失禁の回数が増えます。

尿意を感じてから我慢できる時間が短くなるため、漏らしてしまうのです。

早期の受診が大切

正常圧水頭症の多くは手術によって改善されますが、時期を逃すと手術をしても大きな改善は見込めなくなります。

そのため、少しでも歩き方がおかしいと感じたら、早めに受診することが大切です。

近親者で正常圧水頭症を疑われる症状が1つでも現れた場合、その症状をメモにとり、かかりつけ医などに相談しましょう。

進行性核上性麻痺

進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)は、パーキンソン症候群のひとつです。

うまく歩行ができなくなったり、眼球の上下運動が難しくなったりするほか、認知症や嚥下障害などの症状が出てきます。

特に、「すくみ足」や「加速歩行」といった症状が目立つようになってはじめて気づくケースが多いようです。

進行性核上性麻痺はパーキンソン病と比べて進行が早いうえに、現在のところは根本的な治療法は確立されていません。

現在はパーキンソン病関連の疾患として、厚生労働省特定疾患治療研究事業から指定を受けています。

大脳皮質基底核変性症

大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう、CBD)は、パーキンソン症状、大脳皮質症状が同時にみられる病気です。

大脳皮質基底核変性症の発症頻度は人口10万人のうち2名程度と特異で、遺伝性も男女差もありません。

そのため、典型的な症状が非常に少なく、ほかの神経変性疾患との識別が難しいのが現状です。

特徴は、身体の左右どちらか一側に偏って症状が現れること。

筋肉が硬くなったり、歩行がうまくいかなくなったりと、四肢が思うように動かせないことがきっかけで病気に気づくケースが多いようです。

進行はゆるやかで、発病から5~10年で寝たきりになることがほとんどです。

炎症

細菌やウィルスによる脳炎に感染してしまうと、後遺症として認知機能障害が残ることがあります。

その場合、認知症の症状は持続しますが、進行することはほとんどありません。

ただし、慢性、進行性に炎症を起こす病気の場合は認知症の症状が進んでいくことに注意してください。

脳腫瘍

脳腫瘍が原因の場合、手術で取り除いたり、脳腫瘍を小さくしたりする治療を行うと、認知症の症状が改善される可能性があります。

転んで頭を打ったあとなどに認知症の症状が出るときは、慢性硬膜下血腫や、硬膜外血腫が原因となっていることがあります。

また、脳脊髄液が溜まることで脳組織を圧迫して起こる正常圧水頭症のときは、認知症の以外にも、歩行障害や失禁などの症状も見られるケースがあります。

認知症の対応のポイント

続いて、認知症の対応のポイントについて解説していきます。

共感する

認知症は、否定をせずに共感して本人の気持ちを落ち着かせることが大切です。

認知症の症状でもある妄想や幻視などは、本人にとっては本当のことを伝えているつもりです。しかし、伝えた言葉を否定すると、本人はどんどん自信をなくします。

また、否定されることがストレスとなり、認知症の症状がさらに悪化する場合もあります。

認知症は記憶が残りにくいですが、感情はなくならないので「否定された」という感情は残ります。

自尊心を傷つけない

認知症で見られる行動や発言を否定、赤ちゃん扱いなどをすると認知症の方は自尊心が傷つけられたと感じます。

自尊心が傷つくと自信をなくし、コミュニケーションの機会が減り、うつなどの症状が出る場合もあります。

だからこそ、本人の自尊心を傷つけない、本人のペースに合わせた対応や意思確認をするコミュニケーションが求められます。

本人の好きなことに挑戦してもらい、自信につなげていき、その人らしさを大切にしましょう。

距離を置くことも大切

認知症の症状が進行すると、対応が難しくなり介護者の負担は増える一方なため、介護者の限界が来る前に対策を取ることが大切です。

たとえば、本人が混乱している中で説得することは困難で解決につながりにくいので、介護者は一度目の前から離れてみましょう。距離をとることで、本人も介護者も気持ちが和らぐことがあります。

基本的に認知症は完治することができず、進行していくので、施設入居を検討することも手段の一つです。

グループホーム

グループホームは認知症の方を対象とした施設で、働くスタッフも認知症の知識が豊富です。適切な対応が行われるので、本人も家族も安心して任せられます。

さらに、少人数の入居者と共同生活を送りながら過ごすため、スタッフはもちろんのこと、他の入居者とのコミュニケーションも取りやすい環境にあります。

家事は自分たちで行い、脳に刺激を与えて進行を遅らせたり症状を緩やかにしたりします。

居室については個室を完備する施設が多く、プライベート空間が保たれるので、リラックスする時間を作れてメリハリのある生活ができます。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す他の人はこちらも質問

認知症の種類は何種類?

認知症はさまざまありますが、代表的な認知症は4種類あります。

アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体認知症、前頭側頭型認知症です。

認知症になると何もわからなくなる?

認知症の初期症状は、直近の出来事がわからなくなる場合がほとんどです。

末期症状まで進行すると、人物や物の使い方などの判断が難しくなります。しかし、昔の記憶は残っていることが多いです。

認知症はどの段階?

認知症の段階には前兆、初期、中期、末期とあります。

最初は物忘れや記憶障害が見られ、進行していくと妄想や興奮、抑うつなどの症状が出てきます。末期になると、無気力になり引きこもりや寝たきりとなって、常時介護を必要とする可能性があります。

アルツハイマー型認知症と比べてレビー小体型認知症で特徴的な症状はどれか?

アルツハイマー型の初期症状は物忘れですが、レビー小体型認知症はうつ状態や妄想などです。また手足の震えなどのパーキンソン症状、幻視といった症状も見られます。アルツハイマー型は女性に多いですが、レビー小体は男性に多いです。

この記事の

この記事の