認知症の診断方法

認知症の診断方法について解説していきます。

「認知症は不治の病だから、病院に行っても仕方がない…」と考える人もいるかもしれませんが、これは誤りです。

認知症は早期発見と早期治療がとても重要です。

認知症の中には、正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫などのように、外科的な処置によって症状が一気に改善するものもありますし、甲状腺ホルモンの異常によって起こっている場合は、内科的な対応で治療が可能です。

アルツハイマー型認知症の場合も、発症の早期から薬物療法を行うことで進行を遅らせることができるので、早めの受診が肝心。

早い段階から服薬を始めるほど、認知機能障害に悩まされる時間を短くすることができます。

早期診断、早期発見の重要性

改めて、なぜ早期診断と早期発見が重要なのかを解説していきます。

早い段階で認知症を発見できた場合、今後の治療や介護の方針を本人も交えてゆっくりと話し合うことができます。

年のせいという理由から発見が後れがちになる認知症ですが、早めの対策をどうやって講じるかが認知症治療のひとつのポイントです。

さらに、前述した通り正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫、脳腫瘍などによる認知症は、早期発見・治療が大切です。

認知症の原因である病気を取り除く手術をすることで、認知症が治る可能性があります。

認知症を疑った場合、すぐに診断を受けることが大切です。

医療機関で検査を受けるときの準備と心構え

病院で認知症の検査を受ける際は、問診の際に症状や普段の生活状況などについて医師から細かく質問されます。

その場ですぐに答えられる自信がない方は、心身状態や病歴、あるいは家での様子について、あらかじめノートなどにまとめておくと良いでしょう。

それを持参すれば、医師からの質問に答えやすく、診察がスムーズに進むはずです。

医師との受け答えの際には専門的な言葉を使う必要はありません。

自分の言葉で、できるだけ詳しく、ありのままを話すことが大切です。

認知症に対しては社会的にネガティブなイメージや偏見があるため、「認知症と診断されるかもしれない」という恐怖が先行して、本人が大きなストレスを抱えてしまう場合もあります。

検査を受ける準備として事前に検査や診断などの予備知識を深めておくと、当日の不安を和らげることができます。

認知症の診断は何科で受けるか

認知症を疑った場合、何科を受診すれば良いかを解説していきます。

間違った診断のもと、適切ではない治療やケアを施されることで症状が悪化することもあるので、認知症専門医を受診することも考えましょう。

かかりつけ医

認知症について医師に相談したいのなら、手始めに、かかりつけ医の先生に話してみるのもひとつの方法です。

認知症の場合、飲んでいる薬やほかの疾患などの情報を医師に把握してもらうことが重要なため、それらを把握しているかかりつけ医に相談することで適切な対応をしてもらえるでしょう。

かかりつけ医の先生が認知症専門外なのであれば、脳神経内科をはじめ老年科や精神科などの診療科を紹介してもらうこともできます。

もの忘れ外来

もの忘れ外来は、老化によるもの忘れか、認知症によるもの忘れかを調べて、認知症の早期発見・治療を行ってくれます。

検査では日常生活での困りごと、持病などをヒアリングし、知的・認知機能などを確認する神経心理学検査を行います。また、認知症と深く関係する脳の海馬の状態を調べるMRIやCT、血液検査なども実施します。

全国のもの忘れ外来は、厚労省の公式サイトからも検索することができます。

認知症疾患医療センター

ほかにも、全国180ヵ所にある「認知症疾患医療センター」でも診察を受けることができます。

専門の医療機関を探すのであれば、地元の地域包括支援センターに相談すると良いでしょう。

認知症専門の医師をリストにしている自治体も少なくありません。

あるいは、「日本認知症学会」「日本老年精神医学会」とのホームページでも、認知症専門医を検索することができます。

自宅でできる認知症診断テストの種類と基準

病院で認知症かの診断を受ける前に、自宅で認知症かのテストをチェックすることができる「認知症テスト」を紹介します。

あくまで自己診断になりますので、きちんとした診断を受けるには病院で診断を受けましょう。

日本認知症予防協会「自分でできる!かんたん認知症チェック」

自宅でできる認知症のテストとして、一般社団法人 日本認知症予防協会による「自分でできる!かんたん認知症チェック」があります。なお、このテストはWeb版とペーパー版の2つがあります。

自分でチェックするときはスマートフォンからも診断できるWeb版が便利ですが、自分以外の人に試してもらう際にはペーパー版がおすすめです。

ペーパー版は誰でも無料で利用できる著作権フリーの状態で公開されており、簡単なチェックをしたいときに利用できます。

テストを行なった後に採点し、合計点数が0~9点以下であれば、現時点で認知症の可能性は低い、と判断できます。

認知症予防協会のホームページには、認知症の予防方法や認知症に詳しい医療機関などの情報もあるので、参考にしてみてください。

とうきょう認知症ナビ「認知症チェック」

認知症を発症しても安心して暮らせる街づくりを目指す自治体は数多くあります。

東京都が開設している『とうきょう認知症ナビ』では、認知症の基礎知識を深めることに加え、10項目のチェックリストで認知症の可能性を診断することもできます。

「認知症なのでは…」と気になっているときは、一度チェックしてみてください。

診断方法は、1から10の項目について4つの回答のうち1つを選択します。

全くない(1点)/ときどきある(2点)/頻繁にある(3点)/いつもそうだ(4点)

- 財布や鍵など、物を置いた場所がわからなくなることがありますか

- 5分前に聞いた話を思い出せないことがありますか

- 周りの人から「いつも同じ事を聞く」など、もの忘れがあると言われますか

- 今日が何月何日かわからないときがありますか

- 言おうとしている言葉が、すぐに出てこないことがありますか

- 貯金の出し入れや、家賃や公共料金の支払いは一人でできますか

- 一人で買い物に行けますか

- バスや電車、自家用車などを使って一人で外出できますか

- 自分で掃除機や箒(ほうき)を使って掃除ができますか

- 電話番号を調べて、電話をかけることができますか

上記で回答した点数の合計が20点以上の場合は、認知症の可能性があります。かかりつけ医に相談するか、医療機関で詳しい診察を受けましょう。

引用:とうきょう認知症ナビ

コース立方体組み合わせテスト

コース立方体組み合わせテストは、赤、白、青、黄の4色に塗られた立方体のブロックを使った検査で、17パターンの模様を制限時間内にいくつ作れるかをチェックします。

2問連続して失敗した時点で、検査は終了します。受けるために集中する時間が短く、本人にあまり負担がかかりません。

もともとは聴覚や発語の障がいを持った方向けにリハビリツールとして開発されましたが、近年はMCIの発見ツールにも使用される機会が増えています。

DASC-21(地域包括ケアにおける認知症アセスメントシート)

DASC-21は、日常生活の動作について「できる」「少しできる」「難しい」「できない」の4段階でチェックをする方法です。

研修を受けた介護士などが実施する検査のため、家庭での実施は推奨されていません。施設などで認知症かどうかを判断するときに使われています。

神経心理学的検査の種類と基準

認知機能を検査することができる神経心理学的検査についてさらに詳しく解説していきます。

なお、一番有名なテストとして「改正長谷川式簡易知能評価スケール」があります。

改正長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

長谷川式スケールとは、精神科医の長谷川和夫氏によって1974年に開発された認知症検査で、その後1991年に一部改正されました。

今なお、認知症検査の現場で使われ続けています。

「年齢はいくつですか」「100から7を順番に引いてください」といった、時間・場所・人間関係などの認識力や計算力を問う設問に答えていく方式で、所要時間は10~15分ほどです。

30点満点中、20点以下だと認知症の疑いがあるとされ、点数が低いほど重度であるとされます。

ただ、本人の気分や体調によって結果が変わることも多く、テストの点数だけを根拠に認知症であると診断されるわけではありません。

体調によって結果が変わることもあるため、注意が必要です。

設問は口頭で行われることも多いですが、難聴の人だと、問題が聞き取れなくて不正解となることもあります。

改正長谷川式簡易知能評価スケールの採点方法

具体的な設問と得点については、下記のとおりです。

| 設問 | 得点 | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 年齢はいくつですか?(2歳までは誤差) | 1 | |

| 2 | 今日は何年何月何日何曜日ですか? | 年 | 1 |

| 月 | 1 | ||

| 日 | 1 | ||

| 曜日 | 1 | ||

| 3 | 今いる場所はどこですか? | 自発的な回答 | 2 |

| 5秒おいて、 家・病院・施設のなかから 正しい選択をする | 1 | ||

| 4 | これから挙げる3つの言葉を言ってみてください。 (1か2どちらか) この言葉は後で聞きますので覚えていてください。 |

1: a)桜 b)猫 c)電車 | 3(各1点) |

| 2: a)梅 b)犬 c)自動車 | 3(各1点) | ||

| 5 | 100 から7を順番に引いてください。 (最初の答えが不正解だった場合は打ち切る) |

100 から7を引く。 | 1 |

| 93からまた7を引く。 | 1 | ||

| 6 | これから言う数字を逆から言ってください。 (3桁の逆唱に失敗したら、打ち切る) |

6-8-2 | 1 |

| 3-5-2-9 | 1 | ||

| 7 | 設問4で覚えてもらった言葉を、もう一度言ってください。 | 自発的な回答 | 2 |

| 以下のヒントを与えたうえで正解 a)植物 b)動物 c)乗り物 |

1 | ||

| 8 | これから品物を5つ見せます。 それを隠しますので何があったか言ってください。 (必ず、相互に無関係なもの。 例:(時計、鍵、たばこ、ペン、硬貨など) |

1~5(答えられただけ) | |

| 9 | 知っている野菜の名前をできるだけたくさん言ってください。 (途中で詰まり、約10秒待っても出ない場合には打ち切る) |

0~5個 | 0 |

| 6個 | 1 | ||

| 7個 | 2 | ||

| 8個 | 3 | ||

| 9個 | 4 | ||

| 10個 | 5 | ||

MMSE検査(ミニメンタルステート検査)

MMSE検査は、世界で最も多く使われている認知症の検査方法です。

1975年にアメリカのフォルスタイン夫妻が入院患者の認知状態を測定する目的で作成したもので、日本では2006年に杉下守弘氏によって翻訳された「MMSE-J」が利用されています。

MMSE検査に必要な時間は10~15分程度です。

見当識をはじめ、計算力や図形の描写力などが問われ、30点満点中、23点以下(MMSE-Jでは20点以下)だと認知症の疑いがあり、27点以下だと軽度認知障害の疑いがあるとされます。

医師から問題が出された後、10秒経過しても返答がない場合は次の質問に移るので、テストを受ける際はその点にも意識を向ける必要があります。

アルツハイマー病評価スケール(ADAS)

アルツハイマー病評価スケールは、認知症と診断された場合に、その状態をさらに詳しく判断する際に用いられます。

質問項目は11項目、見当識障害や記憶障害などを中心に見ていきます。

検査は人によって1時間程度かかることがあるので、必ずしも全員が受ける検査ではありません。

アルツハイマー型認知症と診断された方、もしくはアルツハイマー型認知症が疑われる場合に、進行度合いを評価する方法として用いられるのが一般的です。

ウェックスラー成人知能検査(WAIS-R)

全11項目から構成されるウェックスラー成人知能検査(WAIS-R)は、動作と言語それぞれの知能を評価する検査です。

70年以上の歴史がある検査方法ですが、認知症が疑われる方が全員受けるわけではありません。

また、同じ検査を実施する場合、最低1年程度の間隔を開けた方が良いとされています。

高齢者うつスケール(GDS)

高齢になると、生活環境の変化や体力低下などにより気分が落ち込み、「うつ状態」になる方も少なくありません。

認知症の疑いがある人のなかには、うつ病を発症している場合もあり、そのうつ病によって認知機能が低下している可能性もあります。

改正長谷川式簡易知能評価スケールや時計描画検査の点数が高く、脳の画像検査で異常がなければうつ病の可能性が高いです。

高齢者うつスケール(GDS)は、うつのスクリーニング検査として多くの病院で実施され、信頼性の高い検査です。

15項目の短い質問に対して「はい」「いいえ」で回答し、うつ病の判断をするため、検査を受ける人の負担が少なく済むのも高齢者うつスケールの特徴です。

時計描画検査(CDT)

時計描画検査(CDT)はアルツハイマー病の診断に有効といわれる検査です。

時計の絵を3種類の方法で描く検査なので、短い時間でできて患者の負担が少ないです。また、年齢や教育の差の影響を受けにくく、誰でも簡単に取り組めるといったメリットもあります。

さらに、検査を嫌がりやすい患者も絵を描くだけのシンプルな検査であれば、抵抗なく受けてもらえることが多く見られます。

時計描画検査は、視空間認知と構成能力を評価することができるとして、有用性があります。

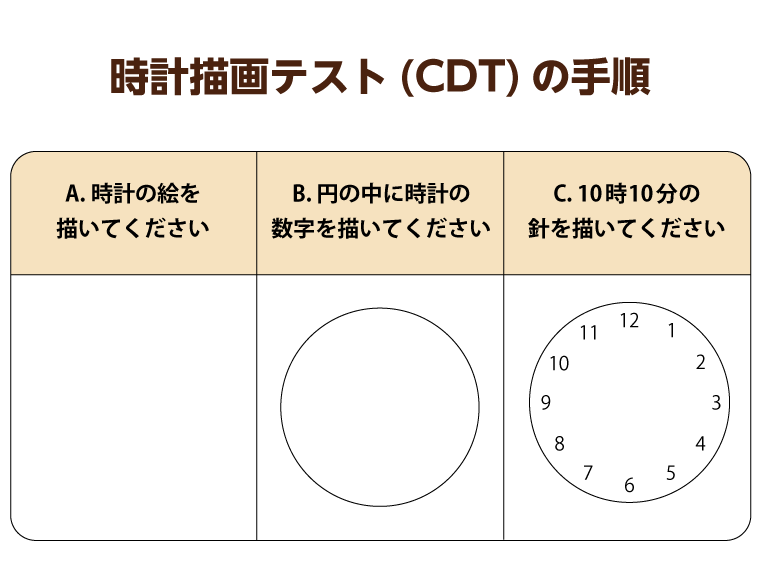

時計描画検査(CDT)の手順

な時計描画検査の評価は定量評価と定性評価の2種類で行います。

定量評価は異常があれば0.5点ずつ減点していき、定性評価は描いた異常な絵を、あらかじめ用意された例に分け、それぞれ点数をつけていきます。

時計描画検査(CDT)の手順は以下となります。

- Aの紙を渡し、時計の絵を書いてもらう

- Bの紙を渡し、円の中に文字盤を書いてもらう

- Cの紙を渡し、10時10分の針を書いてもらう

AとBとCを採点し、定量評価では異常があれば0.5点ずつ減点していきます。

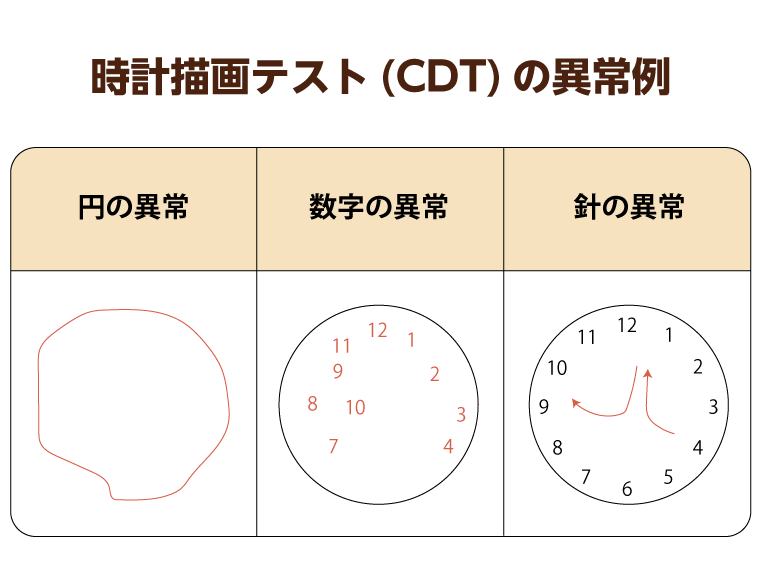

時計描画検査(CDT)の異常例

時計描画検査(CDT)の異常例としては以下のものがあります。

上記の図でいうと、Aの項目で円に形が崩れており、Bの項目も数字が正しく並べられていないため異常です。

Cの項目も、針が正しく10時10分を指していないため、異常例といえます。

定量評価では、合計8点以下なら認知症の可能性が高いといえます。

認知症診断の流れ

認知症の診断には「神経心理学検査」と「脳画像検査」の2つがあります。

実際に病院で行われる検査の流れを以下で解説していきます。

1.問診

問診とは、医師が患者に症状や病歴について直接尋ねることを言います。

認知症の診察において問診は重要な診断材料とされていて、医師は本人と直接話すことで、本人の記憶力や話の理解力など、現在の認知能力や心の状態を探っていきます。

また、認知症が疑われる場合は、患者本人の話だけでは正確な状態を把握するのが難しいので、「いつ頃から、どんな症状が出てきたのか」などについて、一緒に暮らしている家族に答えてもらうこともあります。

さらに問診では、現在治療中の病気について尋ねられるのが通例。

認知症のことで医師の診察を受ける際は、普段からどんな薬を飲んでいるのか、薬剤の種類をメモに書いて持参するようにすると良いでしょう。

問診で聞かれる主な内容

認知症検査の問診では、状況に合わせて次のような内容が聞かれます。

- 症状や気づいた時期

- 家族への影響

- 家族構成や生活環境の変化

- 生活への支障や困難

- これまでに患った病気

また、その他に気になることがあればメモに残しておきましょう。

普段の行動は、認知症の関連性を調べるのに役立つため些細なことでも医師に伝えましょう。

2.身体検査

問診が終わると、認知症かどうかを診断するために、さまざまな身体検査が行われます。

認知症を引き起こす病気を発症しているのかどうかを、医療機器を使った検査を通して調べるわけです。

通常、以下のような検査が行われています。

- 尿検査

- 尿の中にあるさまざまな物質を検出し、身体に異常があるかどうかを調べる

- 血液検査

- 血液中の特殊なさまざまな物質を検出し、身体に異常があるかどうかを調べる

- 内分泌検査

- 血中ホルモンの測定を行い、内分泌検査する

- 心電図検査/胸部X線写真

- 心臓や肺に異常がないか検査する

3.脳の画像検査

脳の画像検査では、脳腫瘍や慢性硬膜下血腫、特発性正常圧水頭症などを発症していないかを調べます。これらの疾患が見られた場合は、治療をすることで症状が回復し、認知症が治る可能性があります。

治療によって症状が改善するかもしれない脳の疾患を見落とすリスクを減らすために、脳の画像検査が行われます。

脳の形態を調べる

脳の画像検査では、脳の実際の形を調べることで、脳の萎縮の状態を把握するとともに、脳梗塞や脳腫瘍などの病変がないかをチェックします。

検査方法は、CTやMRI検査が基本です。

CT検査は頭部にX線を照射して、通過したX線量の差をデータ化。それをコンピュータによって画像化し、脳内の様子を視ます。

MRI検査は磁気を利用して体内の水素原子を共鳴させ、その状態を画像にする方法です。

CTやMRI検査で、脳全体や記憶を司る海馬部分に萎縮がみられる場合は、アルツハイマー型認知症の疑いがあるとされるのが通例です。

CTの設備は中規模以上の病院であれば置いてあることが多く、MRIよりも検査を受けやすいようです。

脳の働きを調べる

脳の働きを調べるために行われるのは、「SPECT検査」と「PET検査」になります。

SPECT検査は、微量の放射性物質を含んだ薬を対象者に飲んでもらって、臓器の状態を調べる検査です。

認知症の診断においては、体内の血流量と代謝機能の状態を診ることで、脳内の血流量が少なくなっている箇所を特定し、認知症かどうかを調べます。

もし認知症の場合は、その原因疾患まで分かるのがSPECT検査の特徴です。

一方、PET検査は、体内に放射性薬剤を投入し、放出される放射線をカメラで捉えながら脳の働きを画像化していく方法になります。

脳ではブドウ糖と酸素が常に大量に消費されていますが、脳の神経細胞が活発なほど代謝が盛んです。

しかし、不活発になると、代謝が行われにくくなります。

脳に対するPET検査は、このブドウ糖や酸素の代謝状態を見て、脳の状態を調べるのです。

この検査法は、初期のアルツハイマー型認知症や軽度認知障害の有無を発見しやすい利点があります。

4.神経心理学的検査

神経心理学的検査では「言語、思考、認知、記憶、行為、注意」などの高次脳機能障害を定量・客観的に評価する検査です。

検査結果によって、一定の基準を下回ると認知症と判断されます。

問診や身体検査、脳検査が終わったら、今度は知的機能、認知機能、記憶、実行機能が正常かどうかの判断をするために、詳細なテストを行います。基本的には、臨床心理士と1対1で、約1時間程度の検査が実施されます。

実生活とは違い、プライバシーがしっかりと守られた空間で実施されることが多いため、高齢者にとっては長時間に感じられる場合もあるようです。

本人を傷つけるために検査をしているのではないことを事前に理解をしてもらうことが大切です。

認知症の診断にかかる費用

認知症の診断にかかる費用の目安は以下の通りです。

| 検査種別 | 10割※ | 3割※ | 1割※ |

|---|---|---|---|

| 認知機能テスト | 700円~2,800円 | 220円~850円 | 70円~280円 |

| CT | 1万5,000円~2万円 | 4,500円~6,000円 | 1,500円~2,000円 |

| MRI | 1万5,000円~3万円 | 4,500円~9,000円 | 1,500円~3,000円 |

| SPECT | 8万円~10万円 | 2万4,000円~3万0,000円 | 8,000円~1万円 |

| MCIスクリーニング | 1万5,000円~2万5,000円 | - | - |

| APOE遺伝子 | 1万5,000円~2万5,000円 | - | - |

※自己負担割合

ただし、受診する医療機関によって金額は異なるため、受診前にどのくらいの費用が必要なのか、確認しておくと安心です。

また、認知症の種類によっては定期的な検査費用も発生するので、認知症の検査費は高額になりやすいことも頭に入れておきましょう。

認知症と診断されたら

実際に認知症と診断された場合、どのように対応していけば良いかを解説していきます。

不安があればセカンドオピニオンを

セカンドオピニオンとは、主治医以外の医師に診断してもらい、病状や治療法などについて意見を聞くことです。

主治医の診断に不安があったり、そうでなくとも治療の可能性を広げたかったりと、それぞれ目的はあるでしょう。

近年では、主治医に「セカンドオピニオンを受けたい」と相談すれば、セカンドオピニオン先へ情報を共有してくれることもあります。

セカンドオピニオンは、本人や家族が安心して治療に取り組めるよう、当然の権利としてあることを、覚えておきたいですね。

さらに、そのまま主治医を変更することもできます。

主治医を変えることで、見逃されていた症状などが発見される可能性もあります。

ただでさえ不安の多い認知症ですが、良い主治医と出会うことで、安心して治療に専念することができますよ。

認知症と診断された本人へ告知はするべきか

医師から認知症と診断された場合、まず障壁となるのが、本人へ告知するか否かについてです。その考え方は、医師や家族の間で実にさまざま。

ネガティブな意見では、「告知したことによるショックで、認知症の進行が早まることがある」「告知すると、認知症によりただでさえ現れやすい不安や恐怖心を余計に煽る」というものがあります。

一方、ポジティブな意見では、「告知は、本人と家族にとって、今後の人生設計がしやすくなる」「本人の意見を尊重しつつ、適切な治療やケアができる」などのメリットが挙げられています。

周囲は思いあぐねますが、実際にショックを受けるかどうか、本人の気持ちは本人にしかわかりません。

悩んだ結果、告知を選んだ際に重要なのが、告知後のサポートです。

本人も含め、家族や医師、介護スタッフ等と今後のケアについて話し合うことで、本人の希望に沿う認知症への対応ができれば、告知も有意義なものになるのではないでしょうか。

親族や近所の人に知ってもらう

認知症は、初期の頃であれば日常生活を問題なく送ることができますが、中度から重度へと進行していくと介護者無しでは生活できなくなります。

もし自分の家族や親族が認知症となった場合、まだ状態の軽いうちに、誰が介護負担を担っていくのか親族間で十分に話し合っておく必要があるでしょう。

特に、親が遠方で一人暮らしをしている場合は、一人での生活ができなくなる前に、「主たる介護者」を決めておく必要があります。

また、近所の方や民生委員に、家族が認知症であることを伝えておくことも大事。

徘徊をしたときに声を掛けてくれるなど、いざというときに助けになってくれるはずです。

認知症について知る

「認知症」とひとくちに言っても、その原因疾患はさまざまです。

原因となる病気によって、現れる症状や対応なども変わってきます。

例えば脳血管障害を原因とする「脳血管性認知症」は「まだら認知症」とも呼ばれ、調子の良いときと悪いときの差が激しいのが特徴です。

介護者や周りの家族は、こうした認知症の特性をできるだけ理解し、現れる症状に適した接し方をすることが大切です。

介護者が疲れてしまわないことも大事

重度の認知症の方の介護は精神的にも体力的にも大変です。

介護者が息を抜き、悩みや愚痴を吐きだせる場を確保することは、介護生活を継続するうえで大切なことだと言えます。

「認知症カフェ」は、そんな介護者の心の負担を軽減することを目的に開催されているイベントです。

認知症の方と介護する家族、そして地域住民の方たちがお茶を飲みながら語り合う場で、参加者は介護の悩みを相談し合ったり、介護するうえで大変だったことを話し合ったりします。

最近は、認知症カフェのような介護者同士が交流できる機会が増えているので、介護をしている方は一度参加してみてはいかがでしょうか。

介護サービスの利用を検討する

訪問介護や通所介護(デイサービス)といった介護サービスを利用することで、家族の介護負担が軽減されるだけでなく、他者との交流によって認知症の進行を穏やかにすることも期待できます。

認知症が重度化してから介護サービスを利用し始めた場合、本人が訪問介護や通所介護などのサービス形態になかなか慣れてくれないということが起こりやすいです。

認知症の方は環境変化に敏感で、少しでも生活環境が変わるとストレスを感じ、そのことが認知症の進行を早めてしまうこともあります。

症状が軽いうちから「慣れる」ことを目的にサービスの利用を始め、施設の職員と「なじみ」の関係を作っておくと良いでしょう。

また施設入居であれば、安心安全な毎日の暮らしを提供するため、本人も家族も安心できます。

24時間の見守り対応をする施設や認知症に特化した施設などがあり、ニーズに合わせた施設選びが可能です。

認知症の方におすすめの老人ホーム

施設に入居すると、介護や認知症に詳しいスタッフから手厚いケアを受けられるメリットがあります。

家族が介護疲れになって倒れないためにも、在宅介護だけでなく施設入居でのケアも視野に入れることが大切です。

以下では、認知症の方におすすめの老人ホームを紹介しているので、施設選びの参考にしてみてください。

グループホームは認知症ケアに特化している

グループホームは、認知症の方同士で共同生活を送る施設です。そのため施設には認知症のケアに特化したスタッフがおり、家族も本人も安心できます。

また、グループホームには施設と同じ市区町村の住民票でなければ入居できません。住み慣れた地域で生活することによって、環境変化のストレスを軽減します。

入居者同士で家事分担をして日常生活を送りながら、本人の持つ能力を活かして認知症の進行を遅らせたり症状の緩和が期待されます。

なお、定員は少人数制なので、他の入居者とのコミュニケーションが取りやすい環境なのもポイントです。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す介護付き有料老人ホームは手厚い介護体制が整っている

介護付き有料老人ホームは24時間、介護スタッフが常駐しているので夜間に体調を崩しても安心です。

また、入居中に認知症が悪化しても住み替える必要はなく、施設に入居し続けられるため、環境の変化が苦手な認知症の方も安心した生活を送れます。

さらに、介護付きの種類のひとつである「混合型」では夫婦揃っての入居も可能で、ニーズに合わせた施設選びができます。

介護付きは特定施設の指定を受けており、介護サービス費はどれだけ利用しても毎月定額です。要介護度に応じた料金を支払うので、月々にかかる費用を把握しやすいです。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す認知症の検査を拒否するときの対処法

最後に、認知症の検査を拒否された際の対処方法について解説していきます。

誘い方を変えてみる

家族が認知症の検査をすすめても、本人に認知症の自覚がなく、断固として行こうとしない場合があります。

そんな場合は無理に連れて行こうとせず、アプローチを変えてみることも大切です。

例えば、持病の診察の延長で、認知症の検査にそのまま移行するというのもひとつの方法。

あるいは、かかりつけ医の先生にお願いして説得してもらうのも良いでしょう。

また、何とか認知症の検査に連れて行っても、普段の生活状況や認知症かと思われる症状について、本人の目の前で家族が医師に話しにくいということも。

その場合は、症状などをまとめたメモを作り、診察前に医師や看護師に渡しておきましょう。

医師にとっても、本人への診察がしやすくなります。

それでもだめなら、自宅に来てもらう

病院によっては、地域包括支援センターや民生委員などと連携しながら、認知症の訪問診療を行っていることがあります。

もし本人がかたくなに受診を拒否し続けているなら、利用を検討してみると良いかもしれません。

また、現在では地域包括支援センターや認知症疾患医療センターなどを拠点として「認知症初期集中支援チーム」が設置されています。

これは2014年度から国の事業として行われているもので、医療や介護の専門職がチームを作り、かかりつけ医や認知症疾患医療センターと連携しながら、認知症の方とその家族への支援を行ってくれるのです。

自宅へ訪問してくれることもあるので、相談してみると良いでしょう。

認知症と間違えやすい疾患

認知症の症状と間違えられやすい疾患にも、注意が必要です。正しく理解して対処するためにも、気になることがあれば医師の診断を受けましょう。

もの忘れ

加齢によるもの忘れは、誰にでも起こりうることです。その場合は体験したことの一部だけを忘れており、もの忘れしたこと自体は自覚しています。

ヒントがあれば忘れたことをすぐに思い出せるので、日常生活に支障はありません。

「昨晩の夕食のおかずが何だったか忘れている」といったことが典型例です。

一方、認知症によるもの忘れの場合、体験したこと自体を忘れてしまっており、もの忘れの自覚がなくなります。

ヒントがあっても思い出すことはできず、それまで通りの日常生活の継続が難しくなってしまうのです。

「昨晩、夕食を食べたこと自体を思い出せない」といったことが典型例になります。

せん妄

せん妄とは、病気や薬の影響あるいは環境の変化によって意識障害が生じ、混乱した状態のこと。

幻覚やつじつまの合わない言動などをすることが多いので、認知症と間違われることが多いです。

ただ、せん妄は一過性であり、治療によって改善することができます。

突発的に症状が出た場合は、認知症ではなくせん妄が疑われます。

一方、認知症の場合、症状が徐々に現れるという特徴があります。

現れる症状自体はせん妄に似ている部分がありますが、せん妄では突発的、認知症では少しずつという点が大きく異なるのです。

うつ病

高齢者が発症するうつ病は「老人性うつ」とも呼ばれ、喜びや意欲を無くしてしまい、さらに思考力も低下するというのが典型的な症状です。

認知症でも、意欲低下などの症状はみられるので、両者はしばしば間違われます。

特に、本当は老人性うつなのに、「認知症だろう」と勘違いされることが多くあります。

認知症と老人性うつの一番の違いは、「ひどいもの忘れがあるかどうか」ということ。

老人性うつの場合、検証してみると、認知症のようなもの忘れの症状は目立たない場合が多いです。

他の人はこちらも質問

認知症の診断はどうやってするの?

認知症の診断は問診、身体検査、画像検査、神経心理学的検査の順番に行われます。

画像検査では、脳の萎縮状態を調べるためにCTやMRIなどを使用します。神経心理学的検査は、知的・認知・実行機能、記憶を調べるために、1対1で質問に答えていきます。

認知症は何科を受診する?

認知症の診断は神経内科、脳外科、精神科などで行われています。

昨今では、認知症専門外来や物忘れ外来なども増えています。さらに、全国180ヵ所にある「認知症疾患医療センター」を受診することも可能です。外来を探すときは、地域包括支援センターや市町村の窓口を活用すると良いでしょう。

認知症はどんな症状?

認知症の初期症状は、ひどい物忘れから始まります。

さらに直近の出来事を忘れる記憶障害、時間や場所・人などを把握して理解する機能が弱まる、見当識障害などの中核症状を引き起こします。抑うつ、怒りっぽくなる、暴力、暴言などの行動・心理状態(BPSD)も見られます。

認知症は何歳からなるのか?

認知症を発症する平均年齢は51歳です。65歳以上で認知症になるイメージが強いですが、40代以降から有病率の割合は高くなります。

この記事の

この記事の