介護保険の負担限度額認定証とは

負担限度額認定制度の対象者に交付される

介護保険の負担限度額認定証とは、負担限度額認定制度の対象者に交付される書類のことです。

- 負担限度額認定制度とは

- 介護保険施設を利用した際にかかる費用(住居費・食費)を軽減する制度のこと

一般的に介護保険施設に入居した際にかかる費用のうち「住居費・食費」は全額自己負担です。

しかし、一定の条件を満たした方に限り、費用が軽減される仕組みが「負担限度額認定制度」です。

具体的にどのくらい負担限度額が変わるのか見てみましょう。

なお、以下は介護保険の負担限度額認定証の見本です。ぜひ参考にしてみてください。

負担限度額認定証の見本

利用者負担段階と負担限度額(費用例)

| 利用者負担段階 | 居住費(滞在費)の負担限度額 | 食費の 負担限度額 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型 個室 |

ユニット型 準個室 |

従来型個室 | 多床室 | |||||

| 特養 | 老健 療養 |

特養 | 老健 療養 |

|||||

| 第1段階 | 24,600円 | 14,700円 | 9,600円 | 14,700円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | |

| 第2段階 | 24,600円 | 14,700円 | 12,600円 | 14,700円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,700円 | |

| 第3段階(1) | 39,300円 | 39,300円 | 24,600円 | 39,300円 | 11,100円 | 11,100円 | 19,500円 | |

| 第3段階(2) | 39,300円 | 39,300円 | 24,600円 | 39,300円 | 11,100円 | 11,100円 | 40,800円 | |

| 第4段階 | 60,180円 | 50,040円 | 35,130円 | 50,040円 | 25,650円 | 11,310円 | 43,350円 | |

※特養は特別養護老人ホーム、老健は介護老人保健施設、療養は介護療養医療施設の略

もし負担限度額を超えて費用が発生した場合、超過分は介護保険から支払われます。

例えば、第1段階の方の食費が1万円かかった場合も自己負担額は9,000円です。

自分がどの段階に該当するかはページ内で解説していますので、順を追って確認していきましょう。

負担限度額認定制度の対象となる施設・サービス

負担限度額認定証が適用される対象施設は以下の通りです。

- 特養(特別養護老人ホーム)

- 老健(介護老人保健施設)

- 介護医療院

- 介護療養型医療施設

- 短期入所生活介護

- 短期入所療養介護

- 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)

なお、有料老人ホームは負担限度額認定制度は利用できませんので、注意してください。

介護保険負担限度額認定証の更新

制度を利用するうえで忘れてはならないのが、介護保険限度額認定証には有効期限があるということです。

介護保険限度額認定証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間。

自動更新はされないため、毎年申請する必要があります。負担限度額は前年の世帯所得の状況に応じて決められます。

そのため、前回と同じ負担限度額になるとは限らないので注意しましょう。

負担限度額認定証の交付条件

続いて、負担限度額認定証の交付条件について解説します。

主な条件としては「所得」と「預貯金」の2つが挙げられます。

1. 所得

所得条件は、本人を含む世帯全員が住民税非課税であることです。

対象者の所得と資産によって、以下の4つの利用者負担段階に分類されます。

- 第1段階

- 老齢福祉年金受給権者・生活保護受給者

- 第2段階

- 本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金の収入額の合計が年間80万円以下の人

- 第3段階(1)

- 本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下

- 第3段階(2)

- 世帯全員が市区町村民税非課税かつ、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円超

また、上記のいずれにも該当しない人(市町村民税世帯課税者)は「第4段階」と呼ばれます。

世帯分離をしている場合

「第3段階(2)」の条件にて、世帯全体と規定されていますが、世帯分離をしている場合はどうなるのでしょうか。

答えは夫婦で世帯分離をしている場合でも、配偶者の所得は合算されます。

本人と配偶者の取り扱いについては、事実婚であっても婚姻届を提出している夫婦と同じです。

そのため、本人と配偶者を含む世帯が住民税非課税世帯でなければ、介護保険負担限度額認定証を交付されません。

2. 預貯金

所得とは別に、預貯金の総額も基準の一つです。

| 区分 | 対象 | |

|---|---|---|

| 単身 | 夫婦 | |

| 第1段階 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |

| 第2段階 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |

| 第3段階(1) | 550万円以下 | 1,550万円以下 |

| 第3段階(2) | 500万円以下 | 1,500万円以下 |

負担限度額認定証の交付を受けるには「所得」と「預貯金」、双方の条件を満たす必要があります。

なお、預貯金に該当する資産は以下の通りです。

預貯金に該当するもの

- 預貯金(普通・定期)

- 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

- 金・銀などの貴金属

- 投資信託

- 現金

- 負債(借入金・住宅ローンなど)

負担限度額認定での預貯金とは、資産性がある・換金性が高い・価格評価が容易である、の3つの要素で定義されます。

預貯金や有価証券、負債(借金や住宅ローン)などは預貯金ですが、生命保険や自動車、貴金属などは預貯金の対象ではありません。

負担限度額認定証の申請手続き

負担限度額認定証の交付条件に当てはまった方は申請手続きを行いましょう。

この項目では申請時に必要となる書類、手続きの流れを解説します。

申請書類一覧

以下は北海道帯広市の例です。

- 本人及び配偶者(いる人のみ)の印鑑

- 本人及び配偶者(いる人のみ)のすべての預貯金通帳の写し

- 有価証券・債権等がある人は、その額面の分かるものの写し

申請書類は地域によって異なる場合があるので、事前にお住まいの自治体や、ケアマネージャーに相談しましょう。

生活保護受給者は必要書類が異なる

生活保護の受給者は、上記で紹介した申請書類のうち、(2)と(3)の書類は不要です。

預貯金等の証明書を用意する必要がないため、一般の方よりも比較的スムーズに負担限度額認定証を申請できます。

ショートステイ利用時の注意点

ショートステイを利用している場合の申請時の書類は、「介護保険施設の所在地」と「名称」を記入する必要はなく、被保険者本人の名前を記載し、押印したうえで提出しましょう。

申請後、利用負担段階である第1・第2・第3に該当していれば介護保険負担限度額認定証が交付されます。

事前に施設に提示しなければ、減額されないので注意が必要です。

負担限度額認定証の申請先

お住まいの自治体へ申請書を提出しましょう。

申請書類は市区町村の窓口や地域包括支援センターのほか、自治体のホームページで配布しています。

なお、現在利用している介護施設が現住所と別の自治体にある場合は、提出先は元々住んでいた自治体です。

負担限度額認定証が届くタイミング

初回時は、申請してから1週間程度で自宅に郵送されます。

なお、認定証は初回申請時と更新時では郵送で交付されるタイミングが異なります。

更新時はその年の8月1日時点での世帯状況に基づいて負担限度額認定を判定します。

そのため、更新時は8月中旬には手元に届きます。

特例軽減措置とは

第4段階(非該当)の人も第3段階の負担限度額に

負担限度額認定制度の対象とならない第4段階の人も、特例軽減措置として第3段階の負担限度額に軽減されます。

第4段階の利用者は、居住費と食費の減額対象外です。

しかし、世帯の一人が施設に入所したことで、経済状況が悪化した場合は、特例軽減処置として第3段階と同じ負担限度額になります。

対象者

以下6つの条件を満たしている場合、特例軽減措置の対象です。

- 特例軽減措置の対象者

-

- 世帯人数が2名以上

- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下

- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下

- 日常生活に不要な資産を所有していない

- 介護保険料を滞納

- 介護保険施設に入所し、第4段階の食費・居住費を負担している

なお、ショートステイとして利用した場合は「(6)の食費・居住費」は負担しているとは見なされません。

有料老人ホームで利用できる費用軽減制度

この項目では「負担限度額認定制度」のほかに、介護に関する費用を軽減できる制度を2つ紹介します。

負担限度額認定証は対象外だった有料老人ホームでも、以下の制度なら利用可能です。

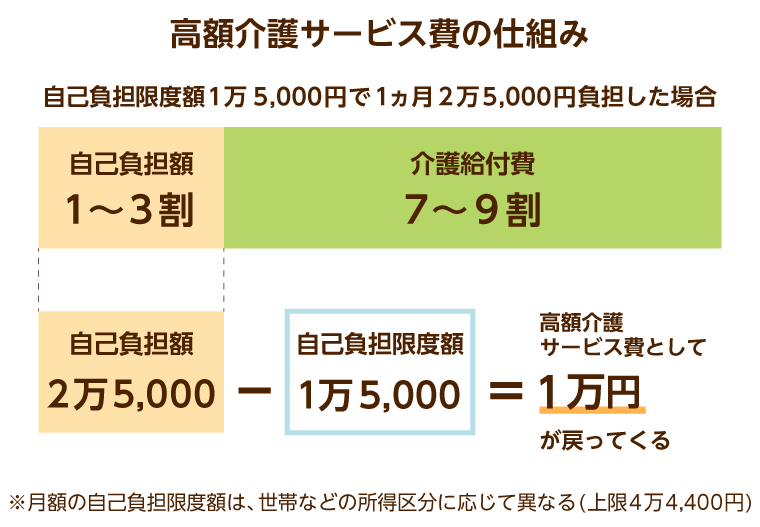

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度とは、介護サービスの自己負担額1〜3割の合計額が月額で一定額を超えた場合、超過分の返還を受けられる制度です。

負担限度額認定制度と同様に、いくつかの区分に分かれており、それぞれ上限額が異なります。

なお、負担限度額認定制度と違い、居住費や食費は対象とならないので注意しましょう。

高額介護サービス費の対象者と負担限度額

| 課税所得(区分) | 上限額 | 対象者 |

|---|---|---|

| 世帯全員が市区町村民税非課税、 前年合計所得金額+公的年金収入額80万円以下 |

1万5,000円 | 個人※1 |

| 2万4,600円 | 世帯※2 | |

| 生活保護受給者など | 1万5,000円 | |

| 世帯全員が市区町村民税非課税 | 2万4,600円 | |

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 4万4,400円 | |

| 課税所得380万~690万円(年収約770万~1,160万円)未満 | 9万3,000円 | |

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 14万100円 |

※1.介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。※2.「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指します。

例えば、「市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満」の場合、上限額は4万4,400円です。

医療費控除

医療費控除とは、1年間に本人や家族が一定以上の医療費を支払った場合、所得の控除が受けられる仕組みです。

おむつ代をはじめ、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的施設の利用者は施設サービス費も対象です。

ただし、民間施設の施設サービス費や、公的・民間施設にかかわらず日常生活費は控除の対象外となるので注意しましょう。

入居目的・身体状況にあったおすすめの老人ホーム

この項目からは入居目的や心身状態に合わせて、おすすめの老人ホームを紹介しています。

自分にマッチする施設がないか、参考にしてみてください。

「サ高住」は自宅同様の生活を送ることができる

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、老人ホームではなくシニア向けの賃貸住宅です。

外出や外泊、日常生活の過ごし方に制限がないため、自宅で暮らしていたようなスタイルで暮らせる自由度の高い施設です。

また、施設のスタッフによる生活相談のほか、見守りサービスを提供しています。

- 見守りサービスとは

- 昼夜を問わず定期的に巡回しながら安否確認を行うサービスのこと

賃貸住宅とはいえ、施設内はバリアフリー設計。そのため、手すりの設置や段差解消など自宅の介護リフォームを考えていた場合、住宅改修費用を介護費用に充てることができます。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探す「住宅型」は入居者同士のふれあいを楽しめる

住宅型有料老人ホームは、サ高住とちがって入居者同士のコミュニケーションを図りながら共同生活を送ります。

施設が主催するレクリエーションやイベントが多く、サークル活動なども盛んです。

一人暮らしに寂しさや不安を感じていた方も、シニアライフを楽しめます。

介護サービスは、利用者ごとに必要に応じて居宅介護サービスを利用します。したがって、介護サービス費用は、サービスの利用分のみ支払う従量課金制です。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す「介護付き」は追加費用を気にせず介護サービスを利用できる

介護付き有料老人ホームは、上記で紹介した施設とは異なり、定額で介護サービスを受けられます。

そのため、常時介護が必要な利用者でも、追加で費用がかかる心配もありません。

したがって、比較的要介護度が低く、常時介護を必要としていない方は、費用面で割高となるケースもあります。

入居対象者が広く、要介護5まで対応しているのがポイントです。入居後にケガや病気の進行で介護度が高くなった場合でも、転居を迫られることなくそのまま入居できます。

また、居室は原則個室となっていて、プライバシーを気にする方も安心です。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す「グループホーム」は手厚い認知症ケアを受けられる

グループホームは、認知症の方を専門に受け入れている入居施設です。

1ユニットあたり5名から9名の少人数で共同生活を送りながら、生活リハビリを通して認知症の症状進行の緩和を目指します。

認知症ケアに精通した専門スタッフからケアを受けることができ、認知症の進行を遅らせるレクリエーションなどを楽しめます。

また、地域交流のイベントもあるなど、住み慣れた地域で暮らしながら認知症のケアを受けられます。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す

『みんなの介護 入居相談センター』を利用する

同じ施設の種類のなかでも運営主体や所在地、施設の運営方針などによって施設の種類も数も多く、自分に合う施設を見つけることは大変です。

そんな時は『みんなの介護 入居相談センター』にお気軽にお問い合わせください。

入居相談センターでは、介護施設に詳しいプロの相談員があなたの入居目的や身体状況に合ったおすすめの施設を無料で紹介しています。

資料請求や施設の見学予約などの相談もすべて無料です。入居費用の予算に合った施設も提案していますので、大切な介護費用を節約したい方もお気軽に相談してください。

この記事の

この記事の