老人ホームの費用相場(入居一時金・月額利用料)

老人ホームにかかる費用は、入居するときに支払う「入居一時金」と、毎月支払う「月額利用料」の2つがあります。

それぞれの費用がどのくらいかかるかをあらかじめ理解しておくことで、予算に見合った施設を見つけやすくなるほか、費用の滞納といった問題を未然に防ぐことができます。

まずは全国の費用相場をもとに、おおよそどのくらい費用が必要となるのかを以下で確認していきましょう。

入居一時金の平均値・中央値

| 平均値 | 中央値 |

|---|---|

| 94.7万円 | 10.0万円 |

平均値とは:データの合計値をデータの個数で割った値です。極端に大きい値や小さい値の影響を受けやすいという特徴があります。

中央値とは:データを大きい順・小さい順に並べたときに、中央に来る値です。平均値のように、極端な値の影響を受けにくいという特徴があります。

月額利用料の平均値・中央値

| 平均値 | 中央値 |

|---|---|

| 15.2万円 | 13.5万円 |

月額利用料は全国平均でみると、15万円程度必要となることがわかります。

月額利用料の内訳については別項目で解説していますので、順を追って確認していきましょう。

ここまでは全国の費用相場を紹介してきましたが、老人ホームの立地によっても相場は異なります。

理由は老人ホームも一般の賃貸住宅と同様に、「地価」によって賃料にも差が生まれるからです。例えば、都市部では全国相場よりも割高になる一方で、地方は割安になる傾向があります。

お住まいの地域や希望するエリアの費用相場については以下のボタンから確認してみましょう。

予算に合った老人ホームを探す【一覧表】老人ホームの費用相場を種類別に比較

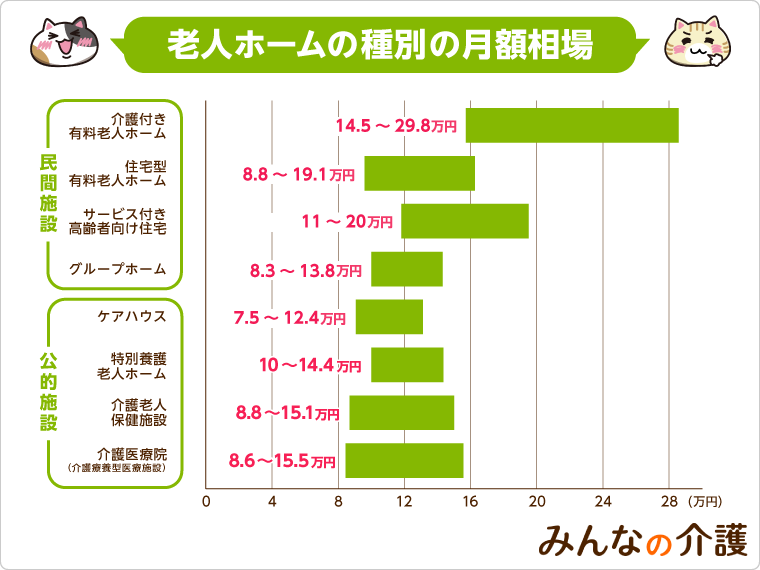

地価と同様に、老人ホームの相場が異なる要素として挙げられるのが「老人ホームの種類」です。

老人ホームは大きく分けて、以下の2つに区分できます。

- 公的施設

- 地方自治など公的機関が運営しており、民間施設よりも費用が安めです。

一方で、入居待ちや、利用者が自由に施設を選べないといった点に注意が必要です。 - 民間施設

- 民間企業や各種法人が運営しています。

運営法人によってサービスに特色があり、施設によってはホテルのような内装を整えた高級志向の施設も多いです。

さらに、入居する方の介護度や費用、認知症の有無などによってさまざまなタイプの施設に分けることができます。

以下は公的・民間それぞれに分類される老人ホームの種類と、種類ごとの費用相場をまとめた表です。

| 種類 | 相場 | |

|---|---|---|

| 民間施設 | 介護付き有料老人ホーム | 145,000~298,000円 |

| 住宅型有料老人ホーム | 88,000~191,000円 | |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 111,000~200,000円 | |

| グループホーム | 83,000~138,000円 | |

| 公的施設 | ケアハウス | 75,000~124,000円 |

| 特別養護老人ホーム | 88,000~151,000円 | |

| 介護老人保健施設 | 145,000~298,000円 | |

| 介護医療院(介護療養型医療施設) | 86,000~155,000円 | |

介護付き有料老人ホームの費用

介護付き有料老人ホームの費用の平均値と中央値は以下の通りです。

| 費用種別 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|

| 入居一時金 | 398.7万円 | 30万円 |

| 月額利用料 | 24.4万円 | 20.9万円 |

【支払い方式を解説】介護付き有料老人ホームの費用(入居一時金・月額利用料)

介護付き有料老人ホームを探す住宅型有料老人ホームの費用

住宅型有料老人ホームの費用の平均値と中央値は以下の通りです。

| 費用種別 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|

| 入居一時金 | 59.6万円 | 5.1万円 |

| 月額利用料 | 13.9万円 | 12.6万円 |

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に比べるとやや高めですが、その分、住宅型では「見守りサービス」を始め、多様なサービスが受けられます。

【平均相場あり】住宅型有料老人ホームの費用の内訳(入居金・月額利用料)

住宅型有料老人ホームを探すサービス付き高齢者向け住宅の費用

サービス付き高齢者向け住宅の平均値と中央値は以下の通りです。

| 費用種別 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|

| 入居一時金 | 25.6万円 | 10.8万円 |

| 月額利用料 | 16.8万円 | 15.3万円 |

住宅型有料老人ホームと比較すると費用は安めです。入居後は必要に応じて訪問介護や通所介護などの介護サービスを利用可能です。

【料金表あり】サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の費用は?相場や内訳を解説

サービス付き高齢者向け住宅を探すグループホームの費用

グループホームの平均値と中央値は以下の通りです。

| 費用種別 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|

| 入居一時金 | 8.2万円 | 5万円 |

| 月額利用料 | 12.7万円 | 12.8万円 |

【料金表あり】グループホームの費用はいくらかかる?(入居一時金・月額利用料)

グループホームを探すケアハウスの費用

ケアハウスの平均値と中央値は以下の通りです。

| 費用種別 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|

| 入居一時金 | 38.5万円 | 0万円 |

| 月額利用料 | 11.3万円 | 10.4万円 |

月額利用料が安く、入居条件も広く設けられています。しかし難点は人気が高く、即入居が難しいこと。長期間にわたる入居待ちの可能性があります。

【料金表あり】ケアハウスの費用(入居一時金・月々にかかる賃料・食費・介護保険料の目安)

ケアハウスを探す特別養護老人ホームの費用

特別養護老人ホーム(特養)は公的施設に区分され、入居一時金が一切かかりません。

月額利用料は部屋のタイプ別にかかる賃料や食費、介護サービス費、日常生活費などで構成されます。部屋のタイプ別の居住費は以下の通りです。

| 部屋のタイプ | 費用 |

|---|---|

| ユニット型個室 | 60,180円 |

| ユニット型個室的多床室 | 50,040円 |

| 従来型個室 | 35,130円 |

| 多床室 | 25,650円 |

※上記額面は30日で算出した額面 ※利用者負担段階が第4段階(一般・市区町村民税課税世帯)の場合 ※上記額面に加えて、食費が追加で発生します

【料金表あり】特養の費用はいくらかかる?自己負担額や居室タイプ別の違いを解説

介護老人保健施設の費用

介護老人保健施設(老健)は特養と同じく公的施設に区分され、入居一時金が一切発生しません。

また、老健の費用の多くは医療費控除の対象となるので、納めた税金を取り戻せるケースもあります。

毎月かかる費用の平均は以下の通りです。

| 入居一時金 | 月額利用料(平均) |

|---|---|

| 0万円 | 8.8~15.1万円 |

ここまでは施設ごとの相場を確認してきましたが、次の項目では47都道府県ごとの入居一時金と月額利用料を確認していきましょう。

老人ホームの費用相場を47都道府県別に確認

以下の表は、47都道府県すべての「入居一時金」と「月額利用料」を、中央値と平均値に分けてまとめた表です。

気になる地域の相場を確認してみてください。

| 都道府県 | 平均値 | 中央値 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||

| 北海道 | 51.7万円 | 13.8万円 | 10.0万円 | 13.1万円 | ||||

| 青森県 | 1.9万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||

| 岩手県 | 30.3万円 | 13.6万円 | 0万円 | 13.3万円 | ||||

| 宮城県 | 2.5万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.2万円 | ||||

| 秋田県 | 1.6万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||

| 山形県 | 3.9万円 | 11.5万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||

| 福島県 | 22.3万円 | 14.2万円 | 0万円 | 13.3万円 | ||||

| 茨城県 | 104.6万円 | 13.5万円 | 10.0万円 | 12.9万円 | ||||

| 栃木県 | 13.4万円 | 15.0万円 | 1.5万円 | 14.1万円 | ||||

| 群馬県 | 4.9万円 | 12.4万円 | 0万円 | 12.3万円 | ||||

| 埼玉県 | 10.2万円 | 16.0万円 | 9.7万円 | 15.0万円 | ||||

| 千葉県 | 9.4万円 | 12.1万円 | 10.0万円 | 12.4万円 | ||||

| 東京都 | 528.7万円 | 29.1万円 | 128.2万円 | 22.5万円 | ||||

| 神奈川県 | 20.5万円 | 14.0万円 | 15.0万円 | 13.7万円 | ||||

| 新潟県 | 19.5万円 | 15.7万円 | 11.3万円 | 15.1万円 | ||||

| 富山県 | 8.7万円 | 17.2万円 | 11.0万円 | 15.9万円 | ||||

| 石川県 | 11.3万円 | 13.1万円 | 10.5万円 | 12.5万円 | ||||

| 福井県 | 17.0万円 | 12.8万円 | 0万円 | 12.2万円 | ||||

| 山梨県 | 14.8万円 | 14.2万円 | 8.0万円 | 14.0万円 | ||||

| 長野県 | 33.4万円 | 13.3万円 | 13.6万円 | 12.3万円 | ||||

| 岐阜県 | 7.1万円 | 12.3万円 | 5.8万円 | 12.4万円 | ||||

| 静岡県 | 52.8万円 | 16.0万円 | 0万円 | 13.8万円 | ||||

| 愛知県 | 13.0万円 | 16.6万円 | 0.3万円 | 14.7万円 | ||||

| 三重県 | 4.0万円 | 12.4万円 | 0万円 | 12.0万円 | ||||

| 滋賀県 | 4.1万円 | 16.5万円 | 0万円 | 16.7万円 | ||||

| 京都府 | 136.4万円 | 16.8万円 | 11.9万円 | 15.6万円 | ||||

| 大阪府 | 7.3万円 | 12.4万円 | 10.0万円 | 12.5万円 | ||||

| 兵庫県 | 20.8万円 | 14.5万円 | 2.5万円 | 13.7万円 | ||||

| 奈良県 | 38.6万円 | 14.3万円 | 6.3万円 | 12.2万円 | ||||

| 和歌山県 | 10.8万円 | 11.8万円 | 10.6万円 | 10.3万円 | ||||

| 鳥取県 | 18.3万円 | 13.7万円 | 10.6万円 | 13.4万円 | ||||

| 島根県 | 12.2万円 | 13.9万円 | 2.5万円 | 14.3万円 | ||||

| 岡山県 | 6.2万円 | 11.9万円 | 5.0万円 | 11.4万円 | ||||

| 広島県 | 8.3万円 | 12.5万円 | 1.5万円 | 12.2万円 | ||||

| 山口県 | 5.4万円 | 12.4万円 | 0万円 | 12.2万円 | ||||

| 徳島県 | 1.5万円 | 10.0万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||

| 香川県 | 4.3万円 | 13.4万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||

| 愛媛県 | 1.8万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.0万円 | ||||

| 高知県 | 8.8万円 | 11.6万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||

| 福岡県 | 3.6万円 | 10.0万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||

| 佐賀県 | 3.1万円 | 11.4万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||

| 長崎県 | 4.5万円 | 11.7万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||

| 熊本県 | 10.6万円 | 11.6万円 | 10.0万円 | 11.2万円 | ||||

| 大分県 | 5.4万円 | 10.1万円 | 0万円 | 8.8万円 | ||||

| 宮崎県 | 1.5万円 | 8.2万円 | 0万円 | 8.2万円 | ||||

| 鹿児島県 | 1.2万円 | 8.7万円 | 0万円 | 8.5万円 | ||||

| 沖縄県 | 3.3万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||

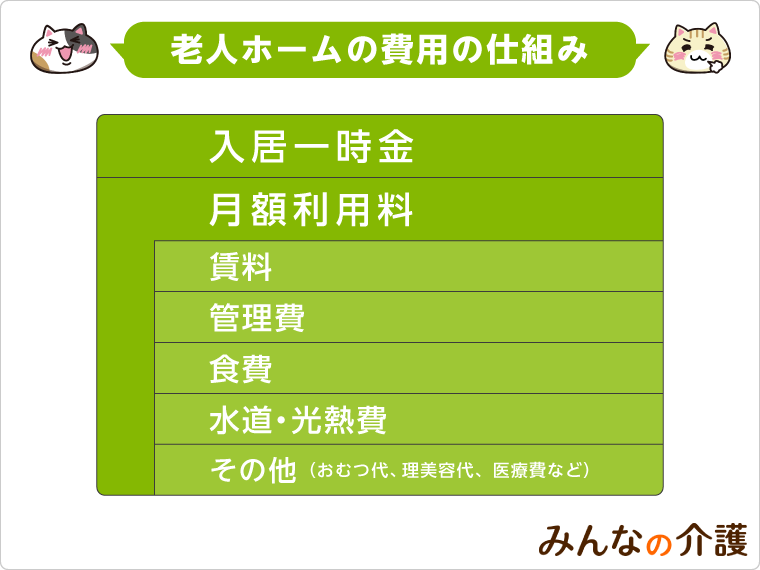

老人ホームの費用の仕組み

ここまでは、老人ホームの費用相場を確認してきました。以下では老人ホームの費用の仕組みについて解説します。

老人ホームの費用は大きく分けて、「入居一時金」と「月額利用料」の2つに分かれます。

それぞれの概要は以下の通りです。

- (1)入居一時金

- 一定期間の月額利用料を前もって支払う「前払い金」のことを指します。入居一時金を支払っておくことで、月額利用料はおさえられます。

費用は数十万円から数千万円まで、施設によってさまざまです。 - (2)月額利用料

- 入居後に「毎月かかる利用料」のことを指します。内訳としては賃料や食費、水道光熱費などが含まれています。

また入居一時金が0円の場合、月額利用料は高くなる傾向があります。

これらのうち「入居一時金とはなにか」や「入居一時金と敷金の違い」「償却」について次の項目で詳しく紹介します。

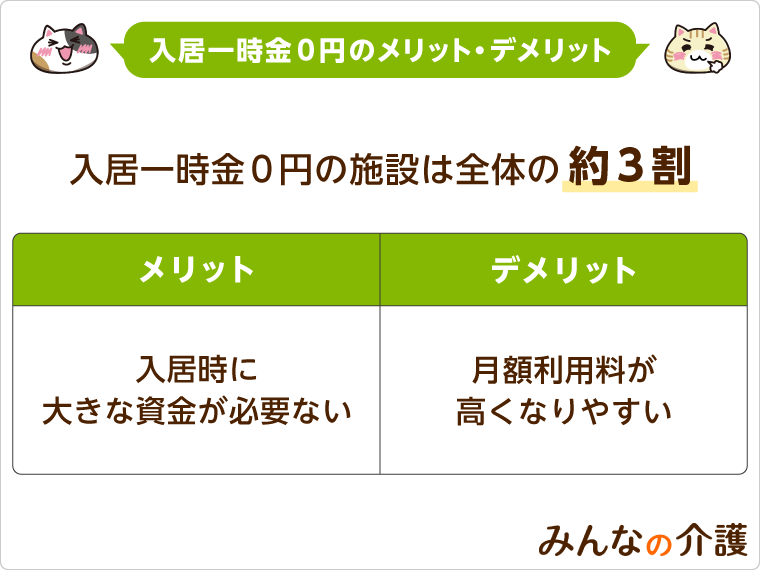

入居一時金とは(初期償却・返還金・クーリングオフ)

入居一時金について

冒頭でも解説した通り、入居一時金とは一定期間の月額利用料を前もって支払う「前払い金(頭金)」のことです。

一定期間とは「想定移住期間」とも呼ばれ、平均してどれくらいの間、その施設に入居するか?を想定した期間を指します。

入居一時金の金額は数十万円から数千万円まで、施設によってさまざまです。

「公益社団法人 全国有料老人ホーム協会」の調査によると、2019年12月時点で入居一時金が必要な老人ホームは全体の約7割、入居一時金が0円の施設は3割とのことです。

入居一時金は、入居している一定の期間、毎年分割して使われます。そのため、最初にまとめて支払う月額運営費の一種だともいえます。

このような仕組みを「償却(しょうきゃく)」と言います。

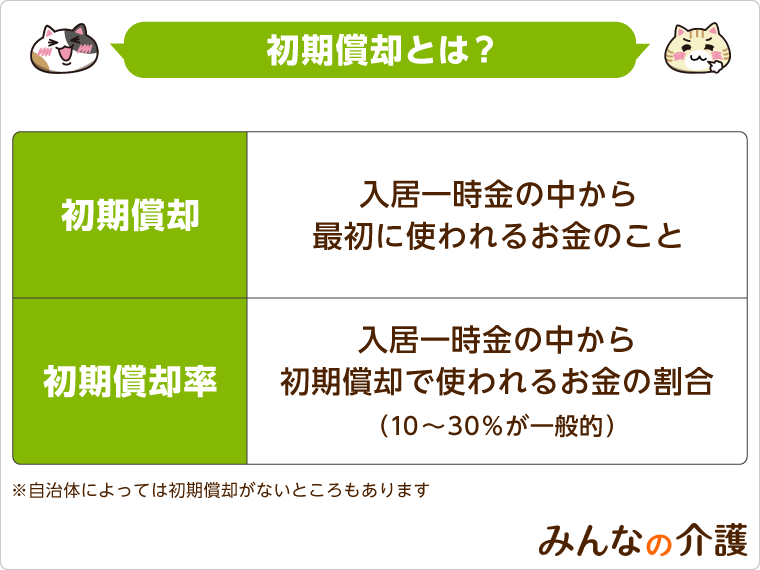

初期償却や返還金について

入居一時金は毎年分割して使われる(償却される)といいましたが、多くの老人ホームでは、入居したタイミングで10~30%ほどの金額はすぐに使われます。

それを「初期償却(しょきしょうきゃく)」と呼びます(自治体によっては初期償却がないところもあります)。

そして、どれだけのお金が最初に使われるか?という割合(%)を「初期償却率(しょうきゃくりつ)」と呼びます。

入居一時金を支払うと、まず、この初期償却率の分のお金が引かれます。

その後、「これだけの期間で償却する」と設定された期間の中で、残りの入居一時金が使われます。

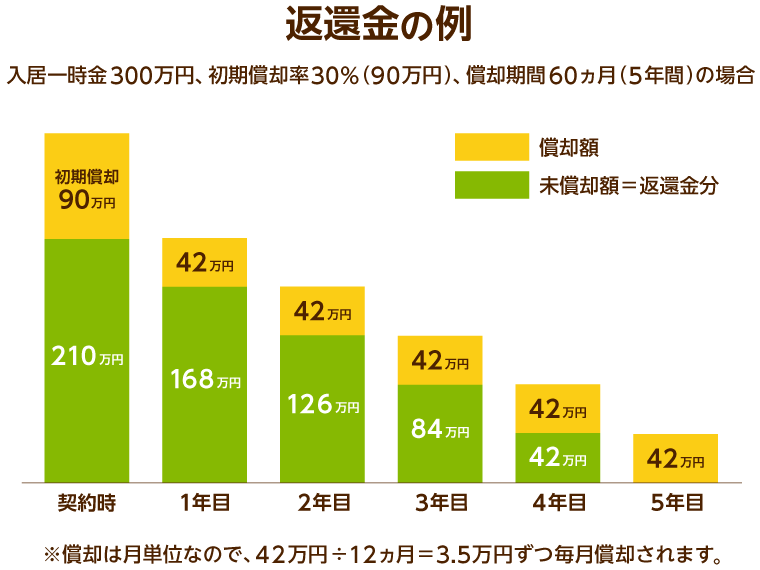

償却と返還金の関係を以下のグラフに表してみました。

初期償却率や毎年の償却率は施設によって異なりますので、以下はあくまでもひとつの例と考えてください。

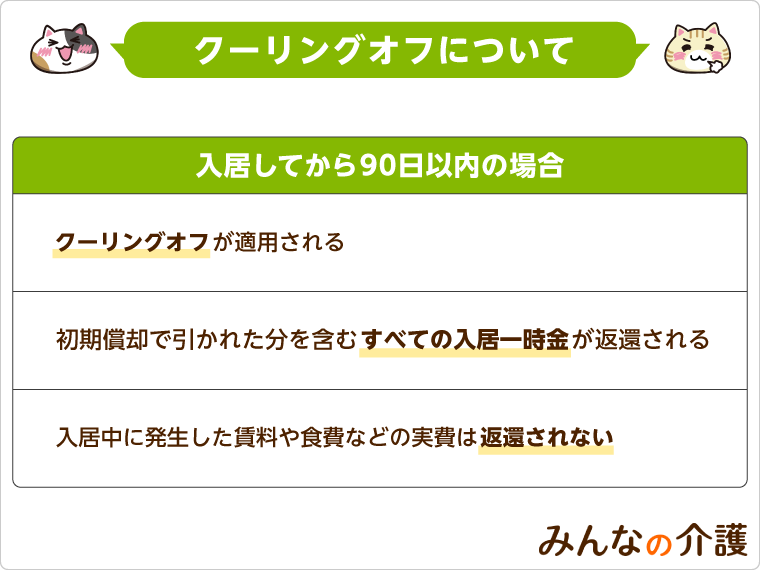

クーリングオフと保全措置について

ここでは入居後すぐに退去してしまった場合、最初に支払ったお金が戻ってくるのかについて紹介します。

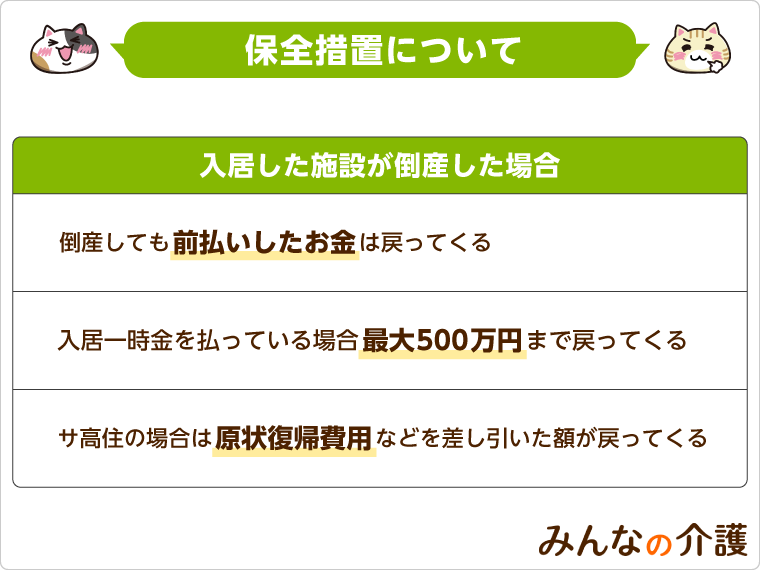

また、万が一入居した施設が倒産しても、「保全措置」という制度があり、最大で500万円までの金額が戻ってきます。

なお、「サービス付き高齢者向け住宅」の場合は、一般的な賃貸物件の「敷金」の扱いと同じように、退去時には原状復帰費用などを差し引いた金額が戻ってきます。

入居一時金0円(無料)の施設もある

前述したように、入居一時金は必ず発生する費用ではありません。ここでは入居一時金が0円の老人ホームについて紹介します。

老人ホーム全体の約3割の施設は入居一時金を必要としません。

いわゆる「入居一時金が0円」の施設です。

入居一時金は大きなお金を必要としますので、その負担が減るのはうれしいですね。

ただ、入居一時金がない分、「月額利用料」は割高になります。

介護度が低い方であれば、月々の費用を抑えられる「サ高住」や「住宅型」の入居一時金が低い施設に入居したのち、介護度が上がったタイミングで「介護付き」へ”住み替え”をするなど、施設の選択肢を広げられるのもメリットです。

入居一時金をとるかどうかは、その老人ホームの経営方針によって異なります。

入居一時金を払って月額利用料を抑えるか、入居一時金を払わずに月額利用料を多めに払うか、あなたのプランに合わせて、入居する施設を選びましょう。

支払い方法の種類(一括・月払い)

ここからは入居費用の支払い方式について、方式別の違いや特徴を紹介していきます。

まず、施設の入居時にはどれだけ前払いするのか、そもそも前払いするのかどうかを決める必要があります。

支払い方法には以下の3つの種類があり、多くの施設では以下の方法から自分に最適なものを選べます。

- (1)全額前払い型(一時金型)

- 終身にわたって支払う賃料などを一括して前払いする方法です。

- (2)一部前払い型(一部月払い型)

- 終身にわたって支払う賃料などの「一部」を前払いし、残りは月ごとに支払う方法です。

- (3)月払い型

- 前払いをせず、月ごとに賃料やサービス費用を支払う方法です。

また支払い方法によって、以下のようなメリット・デメリットがあります。

| 支払方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 全額前払 | 追加費用の心配はほとんどなく、入居後の経済的な見通しを立てやすい。 | 最初に支払う費用がかなり大きくなる。 |

| 一部前払 | 月払い型に比べ、月額利用料が安くなりやすい。 | 支払い金額の合計が、全額前払い型に比べて高い場合もある。 |

| 月払 | ・最初に大きな費用を支払わず短期間で利用できるため、特別養護老人ホームへの入居待ちを前提とした利用がしやすい。 ・入居している施設の月額利用料が値下げされた場合、全額前払い型より安く利用できる。 |

施設の月額利用料が値上げされた場合、月々の負担が大きくなる。 |

ここまでは入居一時金について紹介しました。次の項目では「月額利用料」を解説します。

月額利用料の内訳

月額利用料は以下の4つの費用項目と、そのほかの項目に分けられます。

- (1)賃料

- 施設に住み続けるための費用です。

- (2)管理費

- 施設を管理・維持するために必要となる費用です。

- (3)食費

- 施設から提供される、1日3食分の食費です。

- (4)水道光熱費や電話代

- 施設内で使った水道光熱費や電話代です。

- (5)そのほかの費用

- 日用品や医療費、外部の介護サービスなどにかかった費用です。

また、月額利用料は介護保険が適用される「公的施設」と適用外の「民間施設」で異なり、民間施設が割高になる傾向にあります。

それでは、各費用について詳しくみていきましょう。

賃料

民間施設の場合

民間施設の場合、立地や居室のグレード、医療体制などによって賃料が変わってきます。

地価の高い場所にあり、「24時間看護師常駐」といったサービスが充実している施設ほど、毎月かかる費用は高額です。

費用はさまざまで、月額利用料が10万円ほどの施設もあれば、100万円以上になる施設もあり、公的施設よりも施設ごとの差は大きいです。

公的施設の場合

公的施設の場合、月々の費用は国が規定した「基準費用額」によって定められています。

入居後に支払う賃料や食費などの金額は、この基準費用額を目安にして、施設と利用者との契約によって決められます。

ただ、その施設がどんな形態の部屋を提供しているかによって、月々の費用には差が出ます。

居室タイプごとに、費用のあり方が異なるのです。

例えば、部屋には以下のような種類があります。

- 1.多床室

- 複数のベッドを備える部屋で、大部屋や相部屋のこと。費用は安め

- 2.個室

- 多床室と比較すると費用は高め

- 3.ユニット型個室

- 個室型よりやや広く、共用スペースがある。費用は個室よりもさらに高め

管理費

管理費は施設の管理・維持のために毎月必要となる費用。

一般的なマンションにも管理費は存在していますが、老人ホームも同じです。

共用施設などの管理・維持、事務員さんの人件費などに使われます。

食費

民間施設の食費

民間施設の場合、食費の設定はさまざまです。

1日の食費を「定額」で設定している施設もあれば、1食ごとにかかった食費を日々細かく設定して請求する施設もあります。

ただし、施設によっては食事の回数が減ったとしても、厨房の維持費や食堂の人件費として「食費」を徴収する施設もあります。

民間施設では、食事の豪華さや美味しさを売りにしている施設が多くあります。

その場合、食費は高くなる一方で、日々の食事は満足度が高まります。

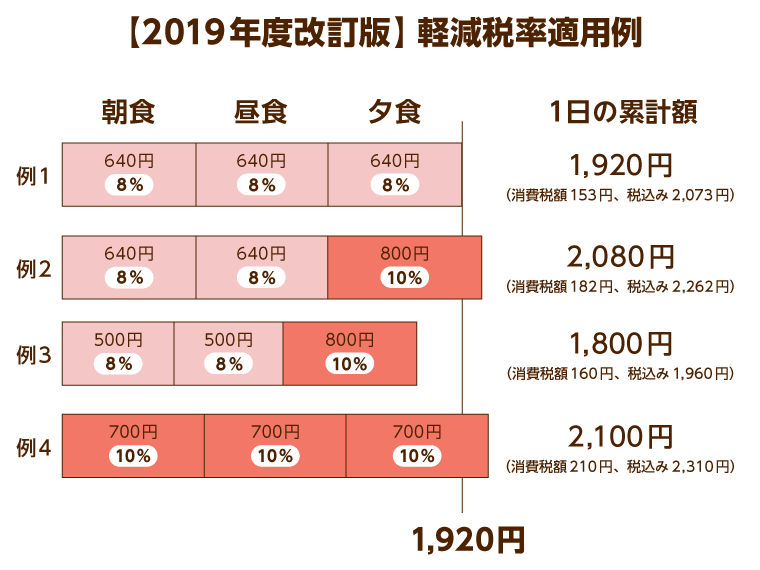

食費における軽減税率

2019年10月、消費税率が8%から10%へと引き上げられました。

しかし、低所得者への配慮として、特定の商品に関しては消費税率が8%のままとなっており、これを「軽減税率」と呼びます。

ここから「軽減税率」のお話です。

「有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」の食費には消費税がかかるので注意してください。、またこれらの食費は1食あたりの料金もしくは1日の累計額によって、軽減税率の対象となっています。

また、間食として「おやつ」が加わってくる場合、さらに計算が変わってきます。

老人ホームに関わる消費税は以下の記事で詳しく紹介していますのでチェックしてみてください。

公的施設の食費

公的施設の食費は、国が規定した「基準費用額」を目安に、利用者と施設の契約によって決められます。

なお、月々の食費には1日3食分が含まれており、外出中で昼食を食べなかった場合でも、1日分が請求されます。

ただし、入院や外泊などで数日間は施設に戻らないという場合には、事前に申請していれば食費は請求されません。

また、公的施設では、入居者に経済的な負担がかかりすぎないよう、所得や資産が一定以下の入居者に対しては、自己負担額の限度額が段階的に設定されています。

限度額については以下の表をご確認ください。

なお、表内の「対象者」の設定区分は預貯金額に応じても設定されています。

| 設定区分 | 対象者 | 限度額 |

|---|---|---|

| 第1段階 | 年金受給者、生活保護者等 | 300円 |

| 第2段階 | 本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 | 390円 |

| 第3段階(1) | 本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超え120万円以下 | 650円 |

| 第3段階(2) | 本人の公的年金収入額+合計所得金額が120万円超え | 1,360円 |

※世帯全員が市町村民税非課税であることが条件

当サイトに掲載されている施設のデータを参考に算出水道光熱費など

民間施設、公的施設にかかわらず、水道光熱費や電話代などは各自で負担します。

支払い方式は施設によって異なり、これらの費用を賃料や管理費に含めて毎月徴収している施設もあります。

日用品

個人的に使用する歯ブラシや石けんなどの日用品にかかる費用は自己負担です。お菓子や本などの嗜好品にかかる費用も同様です。

具体的に必要となる金額は生活スタイルによって変わってきます。なお、特別養護老人ホームなどの介護保険施設ではおむつ代の自己負担は必要ありませんが、有料老人ホームなどの民間施設では自己負担とされます。

医療費

病院での診察費、通院費、薬代、送迎費などはすべて自己負担です。実際の医療費は入居者の持病、必要となる医療ケアの程度によって変わってきます。

施設に常勤している医師あるいは嘱託医が必要と判断したときは、指示に基づいて外部の医療機関を受診しますが、その際の費用は自分で負担しなければなりません。

サービス加算

施設サービス自己負担額に加えて、施設ごとに行っているサービス内容、設備、人員配置体制の強化度に応じて加算される費用です。

加算対象となる項目は制度上定められていて、具体的にどのくらい加算されるのかは施設ごとに違います。

「加算」について

介護サービスの質の向上のために、サービス内容に合わせて料金が増額される場合があります。

これを「加算」と呼びます。

具体的な加算の例は、以下の表のとおりです。

| 種類 | 対象 |

|---|---|

| 夜間支援等体制加算Ⅰ~Ⅲ | ・夜勤スタッフの配置 ・夜間の介護体制 ※1 |

| 個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ | ・Ⅰは利用者の身体機能維持を目的とした機能訓練 ・Ⅱは日常生活で必要な動作の維持を目的とした機能訓練 ※2 |

| 看取り介護加算 | ・看取り介護 ※3 |

| サービス提供体制強化加算Ⅰ~Ⅲ | ・勤務する介護職員のうちの「介護福祉士」の割合 ・勤続3年以上の職員の割合(通所介護など) |

| 介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅴ | ・介護職の処遇改善※離職率を低減を目的に導入 |

| 入院時情報提供加算Ⅰ~Ⅱ | ・入居者の入院時における医療機関への情報提供※本人の心身状態や生活環境など |

| 入院時情報連携加算Ⅰ~Ⅱ | ・入居者の入院時における医療機関への情報提供※本人の健康状態など |

| 夜間看護体制加算 | ・24時間体制での看護師の配置 |

※1.夜間の支援内容により加算額は異なる

※2.日常生活動作(ADL)や金銭管理、服薬管理など

※3.医師から回復の見込みが経たないと診断された入居者が対象

上乗せ介護費

介護付き有料老人ホームなど施設内で介護サービスを行う施設に認められている費用です。

介護保険法における人員配置基準では入居者3名あたり介護・看護職員は1名と定められていますが、この基準を超えて職員を多く配置している場合に上乗せ介護費が発生します。

上乗せ介護費がどのくらいなのかは施設ごとに違うので、事前の確認が昼用です。

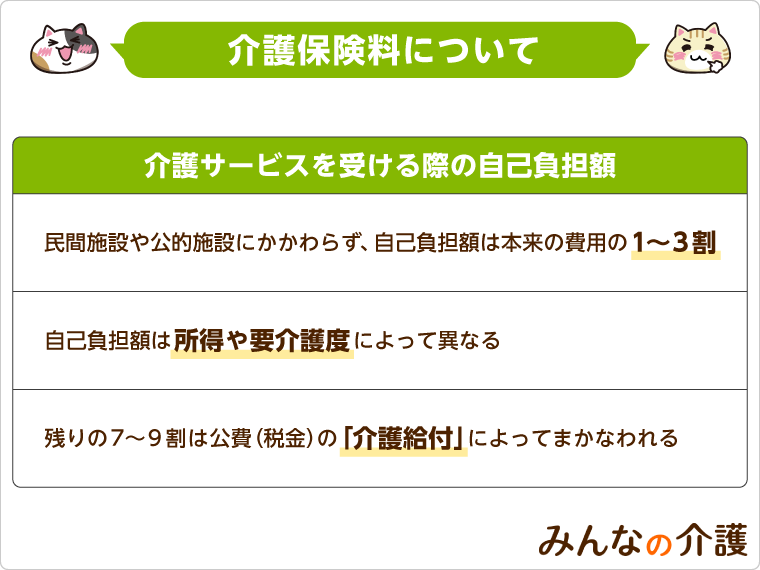

介護サービス自己負担額

施設に入居して介護サービスを受ける際にかかる費用で、介護保険の適用により自己負担額は所得に応じて1~3割です。

通所リハビリや通所介護、訪問介護といった外部のサービスを使う施設の場合、利用した分だけ自己負担額を支払います。

介護保険制度上では、所得金額が合計160万円未満の場合(単身で収入が年金以外にも所得がある場合はその合計が280万円未満)、介護保険サービス利用時の自己負担額は1割とされています。所得金額の合計がそれ以上の場合は、2割または3割負担です。

介護保険サービスの自己負担額

民間施設や公的施設にかかわらず、介護サービスを受ける際の自己負担額は本来の費用の1~3割のみ。

残りの7~9割については、公費(税金)の「介護給付」によってまかなわれます。

どれくらいの自己負担額になるかは、所得や要介護度によって異なります。

気になる方は、以下のページでチェックしておきましょう。

また、施設で介護サービスを受けるためには、施設が提供する介護サービスを受けるか、外部の事業者の「居宅サービス」を受けるかの2つの方法があります。

(1)施設が提供する介護サービスを受ける場合

まず1つ目は施設が提供する介護サービスを受ける場合です。

「介護付き有料老人ホーム」や「介護型のサービス付き高齢者向け住宅」、特定施設の指定を受けているケアハウスに入居している場合、「特定施設入居者生活介護」の扱いになり、介護サービスを受けられます。

その際の費用は、要介護度別に定められている定額の介護保険料を毎月支払います。

自己負担額は以下のようになっています。

| 限度額(単位) | 自己負担額(30日) | |

|---|---|---|

| 要支援1 | 5,032 | 5,032円 |

| 要支援2 | 10,531 | 10,531円 |

| 要介護1 | 16,355 | 16,355円 |

| 要介護2 | 18,362 | 18,362円 |

| 要介護3 | 20,490 | 20,490円 |

| 要介護4 | 22,435 | 22,435円 |

| 要介護5 | 24,533 | 24,533円 |

※1単位―10円、自己負担割合1割の場合

(2)外部の事業者と契約して「居宅サービス」を受ける場合

2つ目は外部(施設外)の介護サービスを受ける場合です。

「住宅型有料老人ホーム」や「一般型のサービス付き高齢者向け住宅」、特定施設の指定を受けていないケアハウスに入居している場合は、外部の事業者と契約をし、訪問介護や通所介護などの「居宅サービス」を利用します。

その際の費用は、サービスを利用した分の介護保険料を負担します。

自己負担額は以下のようになっています。

| 区分 | 利用限度額(30日) | 自己負担額(30日) |

|---|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |

施設サービスと外部サービスの違い

上記の2つの場合で大きく異なるのは、「定額払い」か「利用分払い」かということ。

施設が提供する介護サービスを受ける場合は「定額払い」になり、外部の「居宅サービス」を利用する場合は「利用分払い」です。

また、要介護度が上がるにつれて金額も上がっていきます。

介護保険の適用対象になるサービス費

老人ホームに入居後、介護保険適用で介護サービスを利用する場合、その費用のあり方は「特定施設」と「特定施設以外」とで大きく違ってきます。

特定施設の場合

特定施設とは、都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設のことです。

介護付き有料老人ホームをはじめ、一部のケアハウスやサービス付き高齢者向け住宅などが該当します。

特定施設の場合、介護保険サービスの費用は毎月定額です。

具体的な金額は、要介護認定の段階ごとに定められています。

どれだけ介護サービスを利用しても、負担するのは所定の金額のみです。

特定施設以外の老人ホームの場合

一方、特定施設以外の老人ホームとは、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設のことです。

住宅型老人ホームをはじめ、一般的なケアハウスやサービス付き高齢者向け住宅などが該当します。

特定施設に該当しない場合、介護サービスの利用方法は自宅で利用するときと基本的に同じです。

居宅介護支援事業所のケアマネージャーと個人的に契約し、そこで作成されたケアプランに従って、訪問介護や通所介護などを利用していきます。

そのため、介護サービスの費用はサービスを利用した分だけ負担するのが基本です。

生活援助

- 掃除、洗濯

- 寝具・衣服の整理と補修

- 調理

- 買い物代行

- 薬の受け取り

身体介護

- 食事・排泄・入浴の介助

- 衣服の着脱介助

- 通院および外出の介助

- 就寝と起床介助

さらに詳しく介護保険サービスについて知りたい方は以下の記事をご覧ください。

介護保険の適用対象にならないサービス費

介護保険が適用されない買い物代行や理美容などのサービスは自己負担が必要です。さらには、レクリエーションやイベントへの参加費用も別途請求されるのが一般的です。

どのようなサービスが利用できるかは施設ごとに違います。

介護保険外サービスとは、介護保険サービスでは提供できないサービスのことです。

介護保険サービスでは、提供できるサービス内容が厳格に定められています。また、サービスを利用できるのは要介護認定を受けている人のみです。介護保険外サービスはこうした制限に関係なく利用できますが、全額自己負担なので費用は高めです。

保険外となるサービス(訪問介護の場合)

- 散歩や趣味を目的とする外出介助

- 金銭の管理、契約書の記入

- 同居する家族を支援するための家事援助

- 大掃除や家屋の修理、家具の移動など

- 草むしり、植木の水やり、ペットの世話

- 自家用車の洗車、清掃

- 来客へのお茶出しや食事の準備

希望条件ごとの費用の違い

この項目では、費用によって、施設や受けられるサービスにどのような違いがあるかを紹介します。

一般的に費用の大小は、居室の広さや共有スペースの充実度、人員配置の手厚さ、立地条件などによって変わってきます。以下で詳しく見ていきましょう。

老人ホームの立地は都心・郊外のどちらを選ぶべきか

老人ホームの費用は立地条件によって大きく変わります。

最寄り駅から徒歩数分の距離にある場合や、都市部の一等地に立地する場合だと、地価が高くなるため、費用が高くなりやすいです。

一方、駅や都市部から離れた郊外地域や、山の近くなどアクセスが困難な場所に立地している施設だと、比較的費用は安めとなる傾向があります。

趣味や目的に合った設備が整っているか

費用が高めの施設ほど、カラオケや理美容室、医務室といった共用設備が充実しています。高級老人ホームの中には、プールやシアタールーム、ダンスホールなどを設置しているケースも多いです。

また、持病のある方は、入居後に自分が希望する医療・看護行為を受けられるかどうかが重要ですが、医療設備・人員が充実している施設だと、やはり費用は高めになる傾向があります。

居室の機能性と快適さは十分か

居室は日々生活する場所ですので、過ごしやすいかどうかがポイントです。機能性の高い居室だと費用は高くなる一方、快適さは増します。

部屋のタイプは個室とユニット型どちらか

個室は一人ひとりに居室が与えられるのに対して、ユニット型では個室が与えられるのに加えて、10人前後の少人数単位で介護が行われます。一般的にユニット型の方が高めです。

室内の面積は広いか

高級老人ホームでは、法律で定められている面積よりも、ゆとりを持った広さが設けられています。

24時間看護師常駐など人員体制は整っているか

老人ホームの中には24時間看護師が常駐していたり、コンシェルジェによる生活サポートを受けられたりする施設がありますが、こうした施設は費用が高めです。

看護師が24時間常駐している施設だと、夜間に急に体調が悪化した場合も、適切な医療的措置を即座に受けることができます。

毎日の食事やイベント食のバリエーションは豊富か

日々の食事やイベント食が充実している施設だと、費用は高額になる傾向があります。

イベント食については、利用者に四季の変化を感じてもらうことが提供の目的です。一般的にイベント食が提供されるのは以下の行事のときです。

- 1月 おせち料理

- 2月 バレンタインデー

- 3月 ひな祭

- 4月 お花見

- 5月 端午の節句

- 6月 和菓子(水無月)

- 7月 七夕・土用の丑の日

- 8月 お盆の精進料理

- 9月 重陽の節句

- 10月 ハロウィン

- 11月 紅葉狩り

- 12月 クリスマス・大晦日

レクリエーションは充実しているか

一般的にレクリエーションは入居者の健康維持を目的として行われます。しかし費用が高めの高級老人ホームの場合、入居者一人ひとりの趣味に合わせた様々なプログラムを用意していることが多いです。

入居後、他の入居者とのレクリエーションを楽しみたい場合は、前もってどのようなプログラムが行われているのかを確認しておきましょう。

高級な老人ホームの費用

みんなの介護で「高級・プレミアム」な施設を検索すると、入居一時金は0~3,900万円、月額利用料は16.3~81.9万円が相場です。

こうした設備やサービスの充実で費用こそ高めの老人ホームですが、その分満足度の高い快適な生活を送ることができます。

近くの高級な老人ホームをお探しの方は以下のボタンからチェックしてみてください。

入居費用の総額をシミュレーション

老人ホームに入居する際の予算額を試算するために、入居後の支出について2つのケースをシミュレーションしてみました。

ケース1:要介護度2で「介護付き有料老人ホーム」へ入居する場合

まずは、東京都にお住まいの男性(82)が、82歳から89歳までの7年間、「介護付き有料老人ホーム」に要介護度2で入居した場合のシミュレーションです。

入居時の預金額は2,000万円、入居一時金は480万円、年金受給額は月額15万円という設定で計算したところ、月々の支出は以下のようになりました。

| 項目 | 金額 | |

|---|---|---|

| 収入 | 7年間の年金受給額 | 18,000,000円 |

| 貯金 | 10,000,000円 | |

| 収入合計 | 28,000,000円 | |

| 支出 | 7年間の月々の支出 | 20,353,872円 |

| 入居一時金 | 4,800,000円 | |

| 支出合計 | 25,153,872円 | |

| 収支 | 2,846,128円 | |

ケース2:要介護3で「グループホーム」へ10年入居する場合

続いてのケースは、地方にお住まいの女性が認知症を患い、75歳から85歳までの10年間、グループホームに要介護度3で入居したケースです。

入居時の預金額は500万円、入居一時金は10万円、年金受給額は月額10万円という設定で計算したところ、月々の支出は以下のようになりました。

| 項目 | 金額 | |

|---|---|---|

| 収入 | 10年間の年金受給額 | 12,000,000円 |

| 貯金 | 5,000,000円 | |

| 収入合計 | 17,000,000円 | |

| 支出 | 10年間の月々の支出 | 21,405,120円 |

| 入居一時金 | 100,000円 | |

| 支出合計 | 21,505,120円 | |

| 収支 | ▲4,505,120円 | |

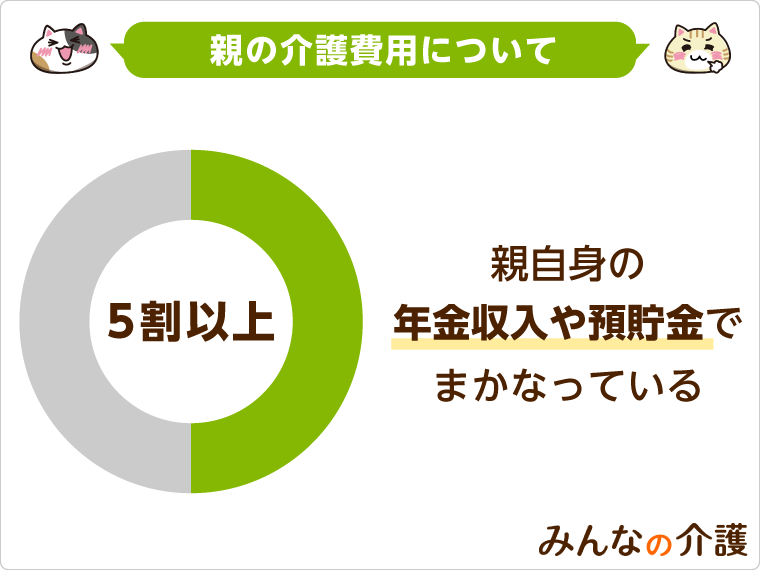

入居費用を準備するための資金計画

老人ホームの資金としては、入居者自身が蓄えた預貯金や年金収入、不動産や有価証券を売却することで得た収入などを用いることが多いです。

NISAやiDeCoなどの制度も使って、将来に備えて少しずつ積立を行うのも一つの方法です。

また、家族や親族から、毎月一定額の援助を定期的に受けるケースもあります。

近年、有料老人ホームでは、料金プランを複数用意し、入居者にとって最も負担が少ない支払い方法を選択してもらうことが一般的になりつつあります。

自分の将来的な収入状況や保有資産の状況を考え、経済的にムリのないプランを選ぶことは大切。

入居中に預貯金や資産が底をついてしまい、老人ホームの継続利用ができなくなるような事態にならないよう、しっかりと準備しましょう。

貯金で必要な額は2,000万円+介護費用

老人ホームでの生活には、実際のところどのくらいの費用がかかるのでしょうか。

2019年6月に、金融庁の金融審議会が「老後20~30年において、最大で約2,000万円不足する」と発表しました。

また、金融庁が示した不足額2,000万円は生活にかかる費用が中心であり、要介護状態になった場合の介護費用・老人ホームの入居費用などは想定されていません。

もし健康維持や介護に関わる費用を追加すると、金融庁が提示した2,000万円に加えて、さらに1,600万円以上不足すると試算している専門家もいます。

老人ホームへの入居を考える場合も、生活費とは別に相応の貯金が必要となるでしょう。

費用捻出のポイントは「持ち家の活用」

老人ホームに入居する費用を捻出する方法の一つが、持ち家の活用です。

持ち家の活用方法としては、大きく分けて「売却する」「賃貸に出す」という2つの方法があります。

売却は、まとまった資金を短期間で得ることができる方法です。

不動産を売却して利益が出たら、通常は所得税がかかりますが、自宅を売却したときはその利益から最大で3,000万円まで控除を受けることができます。

ただし、売りたくてもすぐに買い手が見つかるとは限りません。どうしても住み慣れた家を手放したくないという方(本人だけでなく親族の中にも)もいらっしゃるでしょう。

売却の際は、家族とじっくりと話し合うことが大切です。

一方、賃貸にする場合は家賃収入が入りますので、老人ホームに入居後の月々の負担を減らすことができます。

また、持ち家を完全に手放すことにはならないので、子供に資産として持ち家を残したいという場合にも望ましい選択肢です。

持ち家を利用して老人ホームの費用を捻出する場合、売却・賃貸のどちらを選択をするにせよ、メリットとデメリットを十分に考慮した上で適切に判断する必要があります。

介護ローンの検討も

銀行や信託銀行などが提供する介護ローンを利用する方法もあります。

具体的な融資額は金融機関や契約内容によって変わりますが、10万~500万円が平均額です。金利はカードローンなどに比べて低く、概ね3~8%となっています。介護期間が長期化することも多いため、返済期間を7年や10年と長めに設定している借入プランも多いです。

介護ローンを利用するには、申込時の年齢が20歳以上65歳未満で、完済時に満70歳未満(契約内容によっては満75歳未満)であること、要介護状態の人の親族であること、収入状態が融資基準を満たしていることなどの条件を満たす必要があります。

借り入れるにあたって担保や保証人はほとんどの場合で必要ありませんが、使途はあくまで介護に関するものに限られます。

公的な貸付制度だと低所得世帯のみを対象とするなど、誰でも利用できるわけではありません。一方、介護ローンだとそのような制限はなく借り入れることができます。

入居費における親と子どもの負担について

もし、老人ホームや介護施設の費用を親族内で負担する必要が生じたとき、お金のことで家族内に揉めごとが起こる恐れがあります。

そんなトラブルを避けるためにも、以下の備えを意識しておいてください。

1.親の資産、収入状況を把握しておく

親と別居している子どもは、親の経済状況をほとんど知らないケースが多くあります。

年金収入や貯金などの資産、加入している保険などを前もって把握しておけば、いざというとき介護費用や老人ホームの入居費用に充てることができます。

親には「介護が必要になったときの備えだよ」ときちんと説明しておきましょう。

そうすれば、お金の話がしやすくなるはずです。

2.子ども同士で介護について話し合っておく

親が元気なうちから、子ども同士で介護について話し合う場を設けることも大切。

例えば、老人ホームの入居費用を、子どもの間でどのように分担するのかを決めておくと良いでしょう。

ちなみに、みんなの介護が実施したアンケートによると、「親の介護をきっかけに兄弟の仲が悪化した…」という方はとても多いことがわかっています。

トラブルになりやすい内容や、それを解決する方法については、以下のページで詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。

支払いの負担を軽くする6つの補助制度

老人ホームでの生活は長期にわたるため、毎月の費用を支払い続けていくのは大きな負担。

補助制度をうまく活用することで、一部費用の免除、減免を受けることができます。

いろいろな制度を用いて費用の負担を減らしていくことも考慮に入れたほうが良いでしょう。

ここからは、支払いの負担を軽くする6つの補助制度について取り上げます。

1.医療費控除

「医療費控除」とは、該当する年の1月1日から12月31日までの1年間で、自分や家族が一定以上の医療費を払った際に、所得の控除が受けられるというもの。

所得の控除とは、収めるべき税金を低くし、費用の負担を少なくできるというものです。

実は、「特別養護老人ホーム」や「介護老人保健施設」などの介護保険施設では、かかった医療費に対する控除を受けることができます。

| 施設種別 | 対象金額 |

|---|---|

|

施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)の2分の1に相当する金額 |

|

施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)として支払った金額 |

医療費控除を受けたい方は、以下のページで詳しく紹介していますので、是非ご覧ください。

確定申告とは

確定申告とは、1年間に得た所得を税務署に申告して確定するという、税金を支払うための手続きのことです。

給与あるいは公的年金等が支払われる際、仮として一律に所得税が天引きされています。

確定申告により本来支払うべき所得税額を計算し、不足分があれば差額を改めて納付しなければなりません。

もし過剰に納付していた場合は、超過分を還付金として受け取ることができます。

会社と雇用契約を結んで働いている場合、年末調整により本人に代わって会社側が確定申告を行うのが原則です。

自営業者の方や定年後の高齢者の方の場合、確定申告は自分で行います。

2.高額介護サービス費支給制度

「高額介護サービス費支給制度」は、介護保険サービスを利用した際の費用が月々の負担の上限を超えたとき、その超えた分が払い戻しとなる制度です。

その負担の上限額は、所得などの条件によって区分が定められています。

例えば、「生活保護を受給している方等」から「現役並み所得者が相当する方がいる世帯の方」まで複数の段階があり、それぞれの段階ごとに上限額が決まっています。

| 課税所得(区分) | 令和3年8月までの上限額 |

|---|---|

| 690万円(年収1,160万円)以上 | 世帯で 140,100円 |

| 380万円(年収約770万円)~ 690万円(年収約1,160万円)未満 |

世帯で 93,000円 |

| 380万円(年収約770万円)未満 | 世帯で 44,400円 |

| 前年の公的年金等収入金額+ 合計所得金額が80万円以上※1 |

世帯で 24,600円 |

| 前年の公的年金等収入金額+ 合計所得金額が80万円以下※1 |

世帯で 24,600円 個人で 15,000円 |

| 生活保護受給者等 | 個人で 15,000円 |

3.高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関(医科・歯科別、入院・通院別)や薬局で支払った額が、1ヵ月間の上限をを超えた場合、超過した金額が支給される制度です。

基準となる上限額は、70歳未満と70歳以上の場合で異なり、それぞれ所得に応じて変動します。

なお、医療費と介護費の両方がかかる場合、それぞれに限度額があっても、合計すると相当な負担が強いられます。このような場合、さらに負担を軽減するしくみとして、高額介護合算療養費、高額医療合算介護(予防)サービス費という給付も設けられています。

病気・怪我により毎月の医療費がかさむことになったときは、高額療養費制度を活用すると負担費用をおさえることができます。措置ではなく申請によって利用できる制度なので、該当する場合は忘れずに申請を行いましょう。

4.介護保険施設の費用が軽減される制度

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的施設は、有料老人ホームなどの民間の施設と比較して費用がおさえられています。

とはいえ、長い目で見ると大きな額となるため、支払いが大変になるケースも少なくありません。

そこで現在、入居中の「食費」と「居住費」を減額できる制度が用意されています。

所得や預貯金が所定の基準を下回る方は、各市町村から「介護保険負担限度額認定証」を交付されることで、支払う費用を軽減できます。

もし、対象にならなかった方でも、2人以上の世帯において1人が施設に入居し、入居後の住居費と食費の負担が難しいと判断されるときには、「特別減額措置」を受けることができます。

詳しくは、お住まいの自治体の「介護保険課」「高齢者支援課」まで問い合わせてみてください。

ちなみに以下の表は、介護保険負担限度額認定証を受けた人向けの負担限度額の一覧表です。

利用者負担段階と負担限度額一覧

利用者の負担段階と、段階ごとの負担額について一覧にまとめました。

| 段階 | 対象 | 賃料 | 食費 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |

従来型個室 | 多床室 | |||

| 第1段階 | 老齢福祉年金受給者や生活保護者など | 24,600円 | 14,700円 | 9,600円 | 0円 | 9,000円 |

| 第2段階 | 公的年金収入と合計所得金額が80万円以下 | 12,600円 | 11,100円 | 11,700円 | ||

| 第3段階(1) | 合計所得・課税年金収入・非課税年金収入の合計金額が年額80万円を超え120万円以下 | 39,300円 | 39,300円 | 24,600円 | 11,100円 | 19,500円 |

| 第3段階(2) | 合計所得・課税年金収入・非課税年金収入の合計金額が年額120万円超 | 40,800円 | ||||

5.利用者負担軽減措置

各施設の運営主体である「社会福祉法人」が主体となって、介護費用の負担を軽減する制度があります。

この制度を活用すれば、経済的に困窮していると認められた利用者の場合、介護費用の負担を4分の3に減らせます。

利用者の負担軽減を行っている社会福祉法人なのかどうかは、自治体の福祉課に問い合わせることで確認できます。

軽減対象となる主なサービス

制度の対象となるサービスには、以下のようなものがあります。

- 訪問介護

- 通所介護

- 短期入所生活介護

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 通所リハビリテーション

- 短期入所療養介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 夜間対応型訪問介護

- 地域密着型通所介護

- 認知症対応型通所介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

- 看護小規模多機能型居宅介護

- 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

6.そのほかの制度

ほかにも、利用者の負担を軽くするために、市町村・自治体が独自のサポートを行っているケースがあります。

これから紹介する2つの軽減措置は、自治体に制度そのものがあるのかどうかを確認する必要があります。

支給条件や軽減措置などの内容が自治体によって変わるので、もし自治体のホームページなどを見ても不明点が多い場合は、自治体に問い合わせてみましょう。

- 1.家族慰労金

-

1年間にわたって介護サービスを利用しておらず、医療機関にも入院していない在宅介護者を対象に、年間10万円程度が支給されます。

支給条件は、「3ヵ月以上入院していないこと」や「住民税が非課税であること」など。

ただし、これらの条件は自治体によって異なるので、事前に確認しておきましょう。 - 2.介護保険サービス利用者負担額助成制度

-

対象となるのは、「生活保護の受給を受けていない」「本人と世帯全員が住民税非課税」「預貯金や株券などが合計500万円以下」「住民税を納めている親族に扶養されていない」などの条件をクリアしている方です。

具体的な助成内容は、訪問介護や訪問看護、夜間対応型訪問介護などを利用した場合、該当者は通常の1割の自己負担額からさらに軽減されるというもの。

これらの介護サービスは、要介護状態になると利用頻度が高くなるため、所得が低い方にとっては大きなサポートになるでしょう。

- 3.介護休業給付金制度

-

家族を介護するために仕事を休む場合、給与額の67%を受給できる制度です。給付を受ける条件として、雇用保険の被保険者であること、家族を介護するために2週間以上休業する必要があること、職場復帰を前提としていることなどが定められています。

条件を満たすことができれば、最長93日間を限度として計3回まで制度利用できます。

- 4.特定入所者介護サービス制度

-

特定入所者介護サービス制度とは、所得の低い方を対象として月額利用料に含まれる家賃や食費を軽減できる制度のことです。

対象となる施設としては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護などが含まれます。

所得だけでなく、施設や居室のタイプなどによってもどれだけ費用を軽減できるかは異なるので、制度利用を考える場合は市区町村に問い合わせてみましょう。申請して認められれば、認定証が交付されます。

- 5.リバースモーゲージ

-

リバースモーゲージとは、自宅を担保として生活に必要な資金を借り入れ、借入人が亡くなったときに担保としていた不動産を処分して借入金を返済する仕組みです。高齢者向けの貸付制度であり、老人ホームの入居費用を捻出する手段としても使えます。

都道府県ごとに設置されている社会福祉協議会や金融機関が取り扱っている点が特徴。どのリバースモーゲージを利用するかで貸付限度額などが違います。

老人ホームの入居のための資金計画をさらに詳しく知りたい方は、以下の記事で紹介していますのでご覧ください。

老人ホームの費用に関する押さえておきたいポイント

老人ホームの費用に関して、押さえておきたいポイントをご紹介します。

不安になった際は、ぜひ参考にしてみてください。

老人ホームの費用が払えない場合はどうすれば良い?

「老人ホームへ入居した後に費用が払えなくなってしまった」というケース、実は少なくないようです。

急な退去を迫られることは一般的ではありませんが、滞納が続けば、そのままの生活を維持することができなくなるのは事実。

可能であれば、家族に「毎月定期的に一定額の援助を受けられるか」相談するようにしましょう。

もし親族を頼るのが難しい場合には、なんらかの対策を講じて、費用を工面する必要が発生します。

取れる選択肢としては、「住み替え・補助制度の活用・生活保護の申請」などさまざま。

どんな場合に費用が払えなくなるのかを含め、詳しくは以下のページで解説しています。

年金だけで入れる老人ホームはありますか?

結論からいうと、年金だけだと厳しいケースが多いです。

老人ホームの月額利用料の全国中央値は13.5万円ですから、厚生年金受給者の方でも、月額費用を払い続けるだけでギリギリです。

その理由は、以下の「年金の平均受給月額」の表を見ていただければわかります。

| 年度 | 厚生年金+国民年金 | 国民年金のみ |

|---|---|---|

| 2013年度 | 148,409円 | 54,622円 |

| 2014年度 | 147,531円 | 54,497円 |

| 2015年度 | 147,872円 | 55,244円 |

| 2016年度 | 147,927円 | 55,464円 |

| 2017年度 | 147,051円 | 55,615円 |

| 2018年度 | 145,865円 | 55,809円 |

| 2019年度 | 146,162円 | 56,049円 |

| 2020年度 | 146,145円 | 56,358円 |

| 2021年度 | 145,665円 | 56,479円 |

| 2022年度 | 144,982円 | 56,428円 |

| 2023年度 | 147,360円 | 57,700円 |

ただ、所得に応じて費用の減免措置がありますし、ケアハウスなどの低価格な施設を契約するという選択肢も残されています。

年金だけでの入居を検討されている方は、低価格な老人ホームを探すのもひとつの手です。

年金だけでの入居に関しては、「老人ホームの費用は年金のみでまかなえますか?」という記事でも取り上げています。

夫婦で老人ホームに入居できますか?

「サービス付き高齢者向け住宅」や「有料老人ホーム」「ケアハウス」などでは、夫婦向けに2人用の広い部屋(2人部屋)を用意している施設があります。

一般的な2人部屋の費用は1人部屋の約1.5倍程度になるのが通例です。例えば、一人部屋の費用が10万円の場合、同じスペックの2人部屋の費用は15万円程度。

このように、2つの個室に夫婦別々に入居する場合より、2人部屋のほうが費用を安く抑えられます。

なお、夫婦の一方が要介護状態で、もう一方が自立していて生活できる場合には、入居先が限られる点にも注意しましょう。

生活保護でも老人ホームに入れますか?

実は、全国の有料老人ホームのおよそ4割が、生活保護受給者向けのプランを用意しています。

生活保護受給者数は全国で200万人を超えています。 この状況を改善すべく、全国の有料老人ホームのおよそ4割が、生活保護受給者を受け入れているのです。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

世帯分離で保険料を安くできますか?

世帯分離とは、同居した状態で住民票を分けることです。ここでは特に、介護サービスを利用する要介護者と、同居する家族介護者とを世帯分離することを指します。

介護保険サービスや各種制度では、利用者の自己負担額を「利用者本人の所得額」と「世帯所得」の2つのパターンで決定することが多いです。

世帯分離をして介護サービスの利用者と同居する家族とが別の世帯となれば、利用者本人の所得だけに基づいて自己負担額が決まります。

実際に世帯分離を検討される場合、まずは行政窓口へご相談ください。

世帯分離については、以下のページで詳細にまとめています。

老人ホームの入居後に入院した場合、費用はどうなる?

老人ホーム入居中に病気や怪我で入院することになった場合、すぐに退去を求められることはありませんが、入院期間中も老人ホームの入居費用は発生します。

つまり、入院中は入院費用と老人ホームの入居費用を二重で負担することになるわけです。

なお、老人ホームで負担する必要があるのは主に家賃と管理費。食事代はかからず、介護サービスを利用していないため介護保険自己負担分も発生しません。

長期間の入院を余儀なくされ、経済的な負担が大きすぎる状況になった場合は、施設側と相談しながら今後のことを決める必要があります。

老人ホームの契約方式はどうなっているの?

老人ホームや介護施設には、「利用権方式」と「賃貸借方式」という2つの権利形態があります。

「賃貸借方式」とは、一般の賃貸住宅と同じように月々の家賃・管理費を支払う契約方式のことで、「サービス付き高齢者向け住宅」が該当します。

- 1.利用権方式

- 入居時に「入居一時金」を支払い、終身利用権を得る契約方式。

この場合、所有権ではないため相続対象にはなりません。 - 2.賃貸借方式

- 入居時に「敷金・保証金」を支払う契約方式。

また、全国的に件数は少ないですが、賃貸人の死亡時に契約が終了する「終身建物賃貸借契約」と呼ばれる契約方式もあります。

その契約を交わせば、利用者は生涯ずっと同じ家に住めるようになり、安心した老後を送ることができます。

記事の内容をチェックリストでおさらい

今回の記事では、老人ホームの費用に関する話をできるだけわかりやすく網羅してお伝えしました。

最後に、今回の記事の内容の中から、とくに覚えておいてもらいたい内容をチェックリスト形式でまとめておきます。

記事の内容をおさらいする際にお使いください。

この記事のまとめ

この記事のまとめ- 老人ホームの入居費用には、「入居一時金」と「月額利用料」がある

- 「入居一時金」が0円の場合、月額利用料が増える傾向にある

- 入居後は、診察費などの「医療費」や「日用品費」は自己負担

- 介護サービスを受ける際の自己負担額は本来の費用の1~3割のみ

- 入居費用の支払い方法には「全額前払い型」「一部前払い型」「月払い型」の3パターンがある

- 年金だけで入居できる施設を探すのは厳しい。安い地域から探すという手はある

今回の記事が、老人ホームを探す皆さんの助けになればうれしいです。

この記事の

この記事の