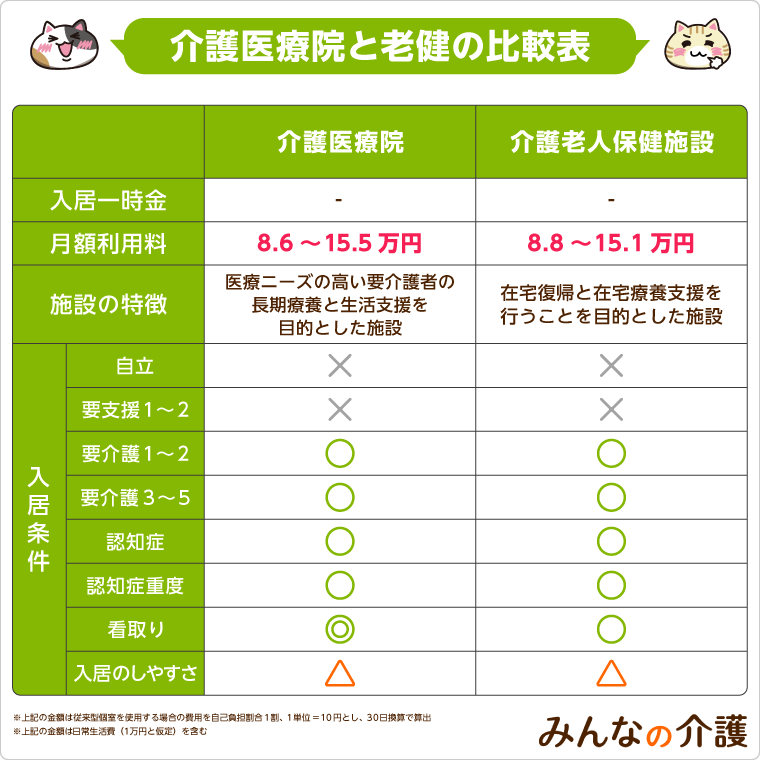

【一覧表】介護医療院と介護老人保健施設の違いを比較

介護医療院と介護老人保健施設は入居する目的が大きく違います。

介護医療院とは、「要介護状態の高齢者が長期にわたって療養する生活施設」です。

介護老人保健施設とは、「在宅復帰に向けたリハビリを受ける施設」です。

そのため老健の入居期間として想定されているのは3~6ヵ月ほどで、入居時の計画される一人ひとりに個別の目標に沿ってリハビリを行います。

以下の表で、介護医療院と介護老人保健施設の違いをまとめています。

| 介護医療院 | 介護老人保健施設 | |

|---|---|---|

| 役割 | 長期間に渡って療養する生活施設 | 在宅復帰を目指す施設 |

| 入居条件 | 要介護1以上 | |

| 月額利用料 | 8.6~15.5万円 | 8.8~15.1万円 |

| サービス | 日常生活支援、医療ケア、介護サービス、イベント、レクリエーション | 日常生活支援、医療ケア、介護サービス、リハビリ |

| 入居期間 | 終身利用可 | 3ヵ月ごとに入所継続を判断 |

| 居室タイプ(面積) | 8㎡以上 | |

| 医師 | 入居者48人あたり1人以上もしくは100人あたり1人以上 | 入所者100人あたり1人以上 |

| 介護・看護職員 | 入居者3人あたり1人以上の介護職員 入居者6人あたり1人以上の看護職員 |

入所者3人に対し1人以上の介護職員 看護職員は介護職員の7分の2以上 |

介護医療院は、医療と介護両方が必要な高齢者の受け皿

介護医療院は、医療ケアの必要度が高い方を入居対象としていて、看取りも視野にいれた長期入所を前提とする施設です。

2023年度末で廃止が決められた介護療養型医療施設に代わる施設として2018年4月に創設され、介護だけでなく医療面のケアを受けられのが特徴です。

介護医療院では、喀痰(かくたん)吸引や経管栄養が必要な方など、重度の要介護者にも対応できます。

そのため、特別養護老人ホームや有料老人ホームに入居している方が、入居中に病気や怪我で高度な医療ケアが必要になった場合、介護医療院はその受け入れ先としての役割を果たします。

あるいは、介護老人保健施設でリハビリに取り組んだものの、医療面でのサポートが欠かせないなどの理由で自宅での生活が難しいとき、介護医療院に改めて入居するというケースも考えられます。

【わかりやすく解説】介護医療院とは?利用のメリットやデメリット・費用を解説

介護医療院が設立された経緯

かつて「在宅介護を受けられないので、仕方なく病院に入院する」という「社会的入院」をする高齢者が数多くいました。

この「社会的入院」の問題を解決するため、まず1993年、医療向けの病床とは別に高齢者が療養生活を送るための病床確保を目的にした「療養型病床群」が創設されました。

その後、2000年にスタートした介護保険制度に基づき、療養型病床群は高齢者向けの療養施設である「介護療養型医療施設(療養病床)」へと再編されます。

さらに、療養病床は、医療ケアの必要性に応じて医療保険が適用される「医療療養病床」と、介護保険が適用される「介護療養病床」に分けられました。

そのような問題を受け、2018年には介護保険改正に伴い、「医療療養病棟」と「介護療養病棟」を統合する形で、日常的な医学管理と生活施設としての機能を兼ね備えた「介護医療院」が新設されました。

老健は「病院と自宅の橋渡し役」

病院に入院していた高齢者が退院して自宅に戻るというとき、「このまますぐに自宅に戻っても、きちんと生活できるか不安…」というケースも少なくありません。

そこで、自宅での生活を送れるよう、集中的にリハビリを行う場所として創設されたのが介護老人保健施設です。

入居期間は3ヵ月から半年ほどになるのが一般的です。

老健は、リハビリ以外に日常生活の支援や介護を受けながら、医療的なケアやリハビリの一環としてのアクティビティにつながるレクリエーションや季節の行事、外出支援なども実施しています。

【図解】老健(介護老人保健施設)とは?入所条件や期間・強制退所時の対応方法を解説

介護療養型老健、新型老健、転換老健とは

介護療養型老人保健施設(通称:新型老健または転換老健)は、介護療養型医療施設の廃止案が出されたことを受け、同様の機能を持つ新たな転換先として2008年に創設された施設です。

名前の通り、介護老人保健施設の一種として位置づけられる施設ですが、従来のタイプとは医療ケアの体制がより高度に整っているという点で大きく異なります。

前述した通り、介護療養型老人保健施設は、介護療養型医療施設が廃止される代わりに導入が決定された施設です。

しかし、実際のところは転換は思うように進みませんでした。

その結果、介護療養型医療施設と介護療養型老人保健施設が併存するという状況が発生しましたが、2018年4月に介護療養型医療施設の本格的な転換先として新たに「介護医療院」が創設。

これにより、現時点で介護療養型医療施設である施設は、2023年度の末までに介護医療院へ移行する必要性が生じました。

また、介護療養型老人保健施設の多くも介護医療院へと転換しており、今後もこの傾向が続く見込みです

入居条件は介護度や病状によって規定

介護医療院と老健の違いについての大枠を掴めたところで、続いてそれぞれの施設の入居条件を紹介していきます。

どちらも公的施設になりますが、入居のしやすさは少し異なります。

介護医療院は要介護度が高い人が優先

介護医療院の入居条件は、要介護1以上の65歳以上です。

なお、40歳~64歳の方であっても特定疾病により要介護認定を受けている方であれば、入居することができます。

【介護保険】特定疾病とは?16種類一覧と診断基準、覚え方(第2号被保険者も対象に)

介護医療院にはⅠ型とⅡ型の2つのタイプがあり、それぞれは想定している利用者によって、入居の優先度が変わります。

介護医療院の2つのタイプの定義は以下の通りです。

- 介護医療院Ⅰ型

- 「重篤な身体疾患を有する者」や「身体合併症が生じている認知症高齢者等」を入居者として想定している介護療養病床に相当する施設

- 介護医療院Ⅱ型

- Ⅰ型よりも容体が安定している高齢者を入居者として想定している介護老人保健施設施設に相当する施設

老健は65歳以上、要介護1以上が原則

介護老人保健施設は原則65歳以上で、「要介護1」以上の認定を受けていることが条件です。

また、伝染病などの疾患がないこと、長期入院を必要とする病気にかかっていないことなど、施設ごとに個別の条件を定めているので、入居先を探す場合は事前に確認しておきましょう。

入居を申請すると主治医意見書や診断書をもとに、面談や審査が行われ、利用者としてふさわしいと判断された場合に入居が許可されます。

入居期間が短いということもあり、介護施設の中では入所難易度は低い方だと言えるでしょう。

介護医療院と介護老人保健施設のサービスの違い

入居条件について理解したところで、続いて介護医療院と老健のサービスの違いについて解説します。

それぞれ生活支援のサービスや介護・医療サービスを受けることができますが、サービスの特徴は少し異なります。

介護医療院は医療サービスが手厚い

介護医療院はⅠ型、Ⅱ型とで想定している入居者像が異なりますが、入居後に受けられる基本的なサービスはどちらも同じく日常生活支援、医療ケア、介護サービスの3つです。

以下で一つひとつ解説していきます。

日常生活支援を通して、地域との交流が行われている

介護医療院では日常生活支援については調理や家事全般など、長期療養生活を想定したサービスが中心です。

また、地域社会とつながりを持つことも重視されており、イベントやレクリエーションを通じて、地域住民や地域ボランティアとの交流が盛んに行われています。

手厚い医療ケアを受けることができる

医療ケアの面では、経管栄養や喀痰(かくたん)吸引などの医療サポートが行われているので、要介護度が高い方でも安心です。

人生の終末期におけるケア(看取り)も実施されており、終の棲家として入居することもできます。

十分な介護サービスの体制が整っている

介護サービスについては、食事、排泄、入浴の介助をはじめ、ベッドから車椅子への移乗介助や移動介助など、日常生活全般におけるケアが中心。

また、リハビリテーションのための人員、設備が整っているので、心身機能の低下を防ぐこともできます。

老健は本格的なリハビリが特徴

介護老人保健施設でも介護医療院と同じく、基本的な日常生活支援や介護サービス、さらに医療・看護サービスを受けることができます。

以下で詳しく解説していきますね。

手厚いリハビリ体制が整っている

入居者に療養生活を送ってもらう施設である介護医療院とは異なり、介護老人保健施設はリハビリを目的とした施設です。

介護老人保健施設で提供されるリハビリは、「日常生活でできることを増やす」ことを目標とします。

医師の管理のもと、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の指導を受けながら、本格的なリハビリに取り組むことができますが、施設ごとに職種の人数は異なりますので注意が必要です。

リハビリは週に2回以上受けることができる

介護老人保健施設では、少なくとも週2回以上のペースでリハビリを受けることができ、施設側に依頼することで、入居してから最初の3ヵ月は週3回のペースにすることもできます。

リハビリ1回あたりの時間は20~30分以内と長くはありませんが、歩行訓練やベッドから車椅子への移乗訓練など、実用性のあるトレーニングを受けることができます。

自宅復帰後に生活しやすくなるためのリハビリを重視しているという点が、介護老人保健施設の特徴です。

設備はそれぞれの施設の目的に特化

介護医療院と老健のサービスの特徴は理解できたでしょうか。

続いて設備の違いについて解説していきますが、施設の目的が違うため設備にも大きく違いがあります。

介護医療院には医療設備が充実

介護医療院は医療設備が充実していることが特徴です。介護医療院で義務付けられている施設は以下の通りです。

| 基準 | |

|---|---|

| 診察室 | 医師が診察を行う際に適切なもの |

| 療養室 | 定員4名以下、床面積8.0㎡/人以上 ※転換の場合、大規模改修まで6.4㎡/人以上で可 |

| 機能訓練室 | 40㎡以上 |

| 浴室 | 身体の不自由な者が入浴するに適したもの |

| レクリエーション ルーム |

十分な広さ |

| 談話室 | 談話を楽しむことができる広さ |

| 食堂 | 入所定員1人に対して1㎡以上 |

| 医療設備 | 処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所 |

| そのほか | 洗面所、便所、サービスステーション、調理室、洗面所、洗濯室又は洗濯所、汚物処理室 |

プライバシーに配慮された療養室

療養室は定員4名以下の「多床室」が基本ですが、1人あたりの床面積は8㎡以上と定められています。

8㎡という面積は病院の一般病棟における多床室よりも広いため、家具などで仕切りを作って、プライベートな空間を確保しやすくなっています。

この点、「生活施設」としての機能を重視する介護医療院の特徴が表れていると言えるでしょう。

老健はリハビリ器具・装置が充実している

入居期間が限られている介護老人保健施設ですが、介護を必要とする方が問題なく生活できるための設備はすべて整備されています。

居室や浴室、トイレ、食堂などをはじめ、医師による診療・リハビリに使用されるスペースが確保されていますが、実際の設備状況は施設ごとに異なるので、事前に見学などを通して確認しておきましょう。

また、介護老人保健施設はリハビリを目的とする施設ですので、リハビリ関連の設備は充実。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが指導しやすいように、利用できる器具・装置はクオリティの高いものが多く揃っています。

居室は多床室がメイン

老健の居室は他の入居者と同じ部屋で生活を送る、多床室タイプがメインです。

施設によっては1人1部屋の「従来型個室」や、数部屋~10部屋(すべて個室)ごとに簡易型キッチンや浴室、トイレなどが設置されている「ユニット型個室」の場合もあります。

費用は国が定めた「基準費用額」による

続いて、介護医療院と老健の費用について紹介します。

介護保険施設である介護医療院と介護老人保健施設の居住費や食費は、「基準費用額」によって規定されています。

基準費用額は、国が施設利用時の平均的な費用などを考慮して定めたもの。

介護保険施設における居住費や食費は、基準費用額を参考にして施設と利用者との契約によって決められているのです。

多床室やユニット型個室、従来型個室など、利用する居室によって費用は変わってきます。

居室タイプ別の月額費用の目安は以下の通りです。

| 利用者 負担段階 |

居住費(30日計算の負担限度額) | 食費(30日計算の負担限度額) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型 個室 |

ユニット型 個室的 多床室 |

従来型個室 | 多床室 | ||

| 第1段階 | 2万4,600円 | 1万4,700円 | 9,600円 | 0円 | 9,000円 |

| 第2段階 | 1万2,600円 | 1万1,100円 | 1万1,700円 | ||

| 第3段階(1) | 3万9,300円 | 2万4,600円 | 1万9,500円 | ||

| 第3段階(2) | 4万800円 | ||||

介護医療院の費用は施設タイプによって変わる

介護医療院は施設のタイプによって費用体系が区分されています。

まず介護医療院Ⅰ型における費用は以下の3パターンです。

- 機能強化型A相当の場合

- 機能強化型B相当で入居者と介護職員の割合が4:1の場合

- 機能強化型B相当で入居者と介護職員の割合が5:1の場合

介護医療院Ⅱ型における費用は、以下の3パターンです。

- 入居者と介護職員の割合が「4:1の場合」

- 入居者と介護職員の割合が「5:1の場合」

- 入居者と介護職員の割合が「6:1の場合」

なお、介護医療院はⅠ型、Ⅱ型とも入居者と看護職員の割合は「6:1」以上必要です。

いずれも、介護職員が多く配置されている施設ほど、費用は高くなります。

入居を検討する場合、自分が希望する施設はどのタイプに該当するのか、事前に確かめておきましょう。

以下の表では、介護医療院の介護保険サービス自己負担分を一覧にしてまとめています(自己負担額1割、1ヵ月30日で計算)。

| 施設のタイプ | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |

|---|---|---|---|---|---|

| (Ⅰ) 療養機能強化型A相当、 看護6:1、介護4:1 |

2万4,750円 | 2万8,020円 | 3万5,130円 | 3万8,130円 | 4万0,860円 |

| (Ⅱ) 療養機能強化型B相当、 看護6:1、介護4:1 |

2万4,390円 | 2万7,630円 | 3万4,620円 | 3万7,560円 | 4万260円 |

| (Ⅲ) 療養機能強化型B相当、 看護6:1介護5:1 |

2万3,910円 | 2万7,150円 | 3万4,110円 | 3万7,080円 | 3万9,780円 |

| 施設のタイプ | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |

|---|---|---|---|---|---|

| (Ⅰ) 介護療養型老健相当、 看護6:1、介護4:1 |

2万3,370円 | 2万6,250円 | 3万2,460円 | 3万5,100円 | 3万7,470円 |

| (Ⅱ) 介護療養型老健相当、 看護6:1、介護5:1 |

2万2,890円 | 2万5,770円 | 3万1,950円 | 3万4,620円 | 3万6,990円 |

| (Ⅲ) 介護療養型老健相当、 看護6:1、介護6:1 |

2万2,560円 | 2万5,410円 | 3万1,620円 | 3万4,290円 | 3万6,660円 |

老健はユニット型個室の費用が高い

介護老人保健施設の場合、月額利用料の基本は7.6~13.3万円ですが、実際に必要となる費用は居室の形態によって変わります。一般的に多床室が最も安く、個室やユニット型個室を整備している場合、費用は割高です。

現在、新規で施設を建設する場合はユニット型個室でつくることが義務付けられているので、新しく開設した施設に入る場合は、従来型の多床室よりも費用は高めです。

また、介護老人保健施設の費用を考える上で重要なのは、リハビリ系や医療連携系の加算サービスがかかるということ。

制度上定められている介護老人保健施設の入居料金とは別にさまざまな加算が追加されるので、入居時に月額でいくらぐらいになるのか、しっかりとチェックしておきましょう。

人員配置はそれぞれの施設で明確に区分される

続いて、介護医療院と老健の人員配置について紹介します。

介護医療院は、要介護度の高い入居者を受け入れるための体制が整えられています。

介護医療院と老健の人員配置基準は以下の通りです。

| Ⅰ型介護医療院 | Ⅱ型介護医療院 | 介護老人保健施設 | |

|---|---|---|---|

| 医師 | 入所者48人に対し1人配置 | 入所者100人に対し1人配置 | |

| 薬剤師 | 入所者150人に対し1人配置 | 入所者300人に対し1人配置 | なし |

| 看護職員 | 入所者6人に対し1人配置 | 入所者100人に対し9人配置 | |

| 介護職員 | 入所者5人に対し1人配置 | 入所者6人に対し1人配置 | 入所者100人に対し25人配置 |

| リハビリ専門職 | 適当数 | 1人 (理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか資格を持つもの) |

|

| 栄養士 | 入所定員100人以上で1人配置 | ||

| 介護支援専門員 | 入所者100人に対し1人配置 | ||

| 放射線技師 | 適当数 | なし | |

| 調理員・事務員など | 適当数 | ||

| 医師の当直 | あり | なし | |

介護医療院Ⅰ型のほうが容体が重い利用者を想定

介護医療院に制度上義務付けられている人員体制は、「Ⅰ型」と「Ⅱ型」によって変わります。

Ⅰ型の場合、Ⅱ型よりも容体が重く、医療依存度の高い利用者を想定しているので、医師、薬剤師、介護職員の最低限配置すべき人数はⅡ型よりも多くなっています。

例えば、医師については、Ⅰ型が「入居者48人に対して1名の配置」であるのに対して、Ⅱ型は「入居者100人に対して1名の配置」となっています。

Ⅰ型とⅡ型とでは提供される医療サービスの手厚さも異なるので、入居先を選ぶ際は、入居する本人の心身状態に適した施設を選ぶ必要があります。

老健はリハビリ専門職員の配置も義務づけあり

介護老人保健施設の人員配置体制は、制度上かなり細かく規定されています。

まず看護・介護職員の合計人数と入居者数の割合は「3:1」。

ただし、単に「3:1」にすれば良いというのではなく、「看護職員は介護職員の7分の2以上配置」することが定められています。

ですので、もし看護・介護職員の合計人数が34名であれば、そのうち看護職員は最低9人必要になるわけです。

加えて、常勤の医師、そしてリハビリ専門の職員も、入居者100人につき1名以上配置されています。

また、リハビリ担当の職員については理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のうち1つ以上の資格を保有していることが必要です。

介護医療院と介護老人保健施設を検討している方におすすめの施設

ここまで介護医療院と老健の違いを紹介してきましたが違いはわかりましたか。

医療ケアやリハビリの対応が手厚い施設はほかにもあります。4つの施設の特徴を紹介します。

高度な医療体制が必要な方は介護医療院

介護医療院は高度な医療体制を整え、長期入居を前提とした施設です。看取り対応があるので、退去や転居をする必要がなく慣れ親しんだ場所で最期を迎えられます。

医師が配置されているため、喀痰吸引や経管栄養などを要する方も安心です。

医療はもちろんですが、日常生活支援やリハビリなどのサービスも受けられます。介護と手厚い医療ケアを同時に受けながら、入居者の生活の場として提供することが介護医療院の役目です。

退院後のリハビリなら介護老人保健施設

介護老人保健施設はリハビリを目的とした施設です。退院後の自宅生活に不安のあるなど、在宅復帰を目指す方を対象にしています。

日常生活でできることを増やしてもらうことを目標に、専門スタッフによるリハビリに取り組みます。

そのため長期入居ではなく短期入居であり、入居期間は原則3〜6ヵ月ほどになります。リハビリの成果が見られた場合は退去して自宅に帰ったり、ほかの施設に転居したりする必要があります。

手厚い医療ケアを受けたい方は介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、食事や入浴などの介護サービスからレクリエーションやイベント、施設内の設備が充実しています。

介護医療院よりもサービスが充実しており、施設ごとに特徴が異なるため、希望するサービスからぴったりな施設を選べます。

身体状況に不安を感じ始めた方はサ高住

サ高住はバリアフリー設備が完備され、身体状況に不安を感じた方におすすめです。

サ高住には職員が定期巡回をする安否確認、入居者の生活をサポートする生活相談サービスが義務付けられています。日々、見守りをするため、安心安全な生活を過ごせます。

入居対象は自立可能な高齢者ですが、介護やリハビリが必要な場合は、外部のサービス利用が可能です。短期入居の老健とは違い、サ高住は退去期間を気にする必要はありません。

他の人はこちらも質問

介護老人保健施設は何種類?

症状に違いがあります。介護医療院はI型とII型があり、I型の施設基準は介護療養病床相当で、重大な身体疾患や身体合併症のある認知症の方などが利用しています。

II型の施設基準は介護老人保健施設相当以上で、I型よりも症状が安定した方を対象とします。

介護医療院とは、医療の必要な要介護高齢者のための、何を目的にした施設?

介護医療院の目的は、療・介護・生活が一体となった施設で、入浴や食事などの日常生活の支援、療養上の管理、医学的管理での機能訓練や介護を行うことです。

介護医療院では、高度医療ケアを必要とする要介護者に対し、長期に渡りケアをします。

介護保険法で定められてる施設はどれか?

介護保険法で定められた施設は以下となります。

- 特別養護老人ホーム

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

- 介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は2023年での廃止が決定し、介護医療院が2018年に創設されました。

介護医療院ってどんな所?

介護医療院とは、要介護の高齢者に介護・医療・住まいを提供する施設です。I型とII型があり、I型は重度の病気や認知症の方を受け入れ、II型はI型よりも心身の状態が安定した方を対象としています。

医師や看護師などの医療体制が整っており、高度な医療ケアを実施できるのも介護医療院の特徴です。

この記事の

この記事の