有料老人ホームの設立条件とは

2006年の老人福祉法改正で対象が広がった老人ホーム

有料老人ホームは、高齢者が食事や介護など、日常生活を過ごすなかで必要なサービスを受けられる施設です。

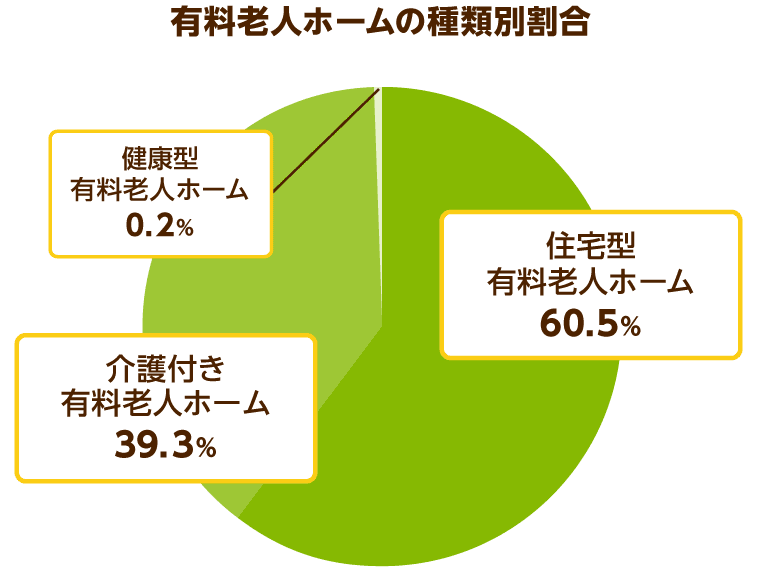

大きく以下の2種類に分けられます。

- 介護付き有料老人ホーム・・・「特定施設」の指定を受け、事業者自身が介護サービスを提供する

- 住宅型有料老人ホーム・・・外部の介護サービス事業者による訪問介護などを利用する

(ほかに「健康型有料老人ホーム」がありますが、現在はほとんどありません)

以前は、「定員が10名以上で、提供する食事などの生活サポートを提供する施設であること」が定められていましたが、2006年の「老人福祉法」改正により定員制限がなくなりました。そして、「食事」「介護」「家事」「健康管理」のうち、いずれかのサービスを運営事業者自身もしくは外部への委託により提供している事業所は、すべて有料老人ホームとして認められることになりました。

こうした法改正により有料老人ホームの対象となる事業所が拡大したことを受け、有料老人ホームの数は年々増加傾向となっています。「全国有料老人ホーム協会」がまとめ、2013年3月に発表している研究報告によると2012年時点で介護付き有料老人ホームは約3,100件、住宅型有料老人ホームは約4,300件、定員にして31万人以上となっています。

また、介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームを比べると、住宅型有料老人ホームの伸び率が高く、運営法人は株式会社が最も多く約半数となっています。

これは「介護付き」が「総量規制」の対象となっていることが主な理由です。「総量規制」とは、それぞれの自治体で計画に基づいて開設できる居室数を制限していることを指します。

高齢化が進み、安心できる生活が送れたり介護サービスが受けられたりする有料老人ホームへのニーズはますます高まってくることが予想されるため、今後も有料老人ホームの新規開設が増えていくでしょう。

介護事業者だけでなく、異業種からの参入も進む有料老人ホーム。ここからは、有料老人ホームを設立する際の条件についてまとめていきます。

有料老人ホームの設立の際に求められる基準

まずは「介護付き」と「住宅型」の違いをおさらいするために、表にまとめました。

有料老人ホームを設立するために必要なこと

| 介護付き有料老人ホーム | 介護や食事などのサービスが付いた有料老人ホーム |

|---|---|

| 介護サービスは有料老人ホームのスタッフが提供 | |

| 特定施設入居者生活介護に指定されている | |

| 住宅型有料老人ホーム | 食事の提供など日常生活に必要なサービスを提供することを目的とした施設 |

| 介護サービスは訪問介護などの外部サービスを利用してもらう | |

| 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない |

有料老人ホームを設立し、自治体に届けるにあたっては設備や居室面積、職員配置などさまざまな基準が設けられています。

有料老人ホームを新しく開設するには、都道府県知事に事前の届け出が必要となります。さらに「介護付き」「ケア付き」と名乗ることのできる介護付き有料老人ホームは、都道府県が認定する「特定施設入居者生活介護」の指定を受ける必要があり、開設のハードルが高くなります。

それでは、有料老人ホームを設立するために必要な条件について、詳しく説明していきます。

設置主体

有料老人ホームを開設する設置主体は、特別養護老人ホームなどの老人福祉施設とは異なり、株式会社でも可能です。

事業をしっかりと運営することのできる経営体力があり、社会的信用があるとされれば、「法人格を有する民間事業者」「地方公共団体」「社会福祉法人」「財団法人」「医療法人」などが設置主体となることができます。

立地条件

有料老人ホームを建てられる場所は、高齢者が長期間暮らすことを考えて「健康で安全な生活を維持」できる環境が求められます。

具体的には、住宅地から遠く離れた不便な地域ではないこと、借地や借家などによって開設する場合は長期間安定契約などを結んでいることが要件として求められます。

設備基準

有料老人ホームとして開設するためには、高齢者が安心して生活できる環境を整えるために、下記の表にある設備を備える必要があります。

また、下記の表に加えて、車椅子の生活者が入居することができるよう、廊下の幅は1.8m以上(車椅子同士がすれ違うことのできるスペースがあれば1.4m以上)ある必要があります。

| 介護保険指定基準+実質上必要な室 | ||

|---|---|---|

| 一般居室、または介護居室(有料老人ホームが自ら介護サービスを提供するための専用の居室) ※原則として個室/1人当たりの床面積は13㎡以上/地階に設けないこと/一般居室において介護サービスが提供される場合は、介護居室は設置しなくても良い |

||

| 便所 | 浴室・脱衣室 | 事務室 |

| 洗面設備 | 機能訓練質 | 洗濯室 |

| 食堂・談話室 | 汚物処理室 | 医務室または健康管理室 |

| 介護・看護職員室 | そのほか(ナースコールなど緊急通報装置、スプリンクラー) | |

人員基準

有料老人ホームの中でも、住宅型有料老人ホームでは人員配置に関する基準は特にありません。

これは比較的元気な高齢者を入居対象者として想定していること、提供するサービスが利用者ニーズにより異なることなどから施設が提供するサービスに応じて必要なスタッフが配置されていればいいとされているからです。

※自治体によっては、何らかの条件を設けている場合もあります。

一方で、介護保険における特定施設入居者生活介護の指定を受けている介護付き有料老人ホームでは、介護保険法に基づき職員配置に関しては最低基準が設定されています。

下記の表にある通り、要介護・要支援の高齢者3人に対して最低1名を配置することが求められています。

老人ホームを探している際に、人員体制で 「3:1」と記載されているのはこのことを指し、入居者2名に対し1名の職員を配置している場合は「2:1」などと表記されているはずです。最低基準は 「3:1」ですから、この数字が手厚い介護体制が整っているかどうかなどを判断するひとつの基準となっているのです。

| 生活相談員 | 常勤1人以上 利用者:生活相談員=100:1以上(常勤換算) |

|---|---|

| 看護職員または介護職員 | 合計して要介護・要支援の利用者数に対して、3:1以上 |

| 計画作成担当者 | 1人以上(兼務可) 利用者数に対して100:1以上 |

| 機能訓練指導員 | 1人以上(兼務可) |

| 管理者 | 専従(支障がなければ兼務可) |

保有資格

介護付き有料老人ホームでは、人員配置基準が厳しく定められており、それを満たさなければ業務を行うことができません。配置すべき人員のうち、無資格でも職務を行えるのは、「介護スタッフ」と「生活相談員」、「ホーム長」などです。

ただ、無資格でもできるとは言っても、介護スタッフであれば介護福祉士や介護職員初任者研修修了者がその任にあたることは多いですし、生活相談員も社会福祉士の資格を持っている人が多いです。

そのほかのケアマネージャーや栄養士、そして機能訓練指導員や看護職員は専門職であり、各資格がなければその職につくことはできません。

住宅型有料老人ホームでは、介護サービスについては外部の事業者に委託するので、スタッフの構成は施設ごとに異なります。

| 介護職員 | 無資格でも可能だが、介護福祉士や介護職員初任者研修終了者などの資格保有者が望ましい |

|---|---|

| ケアマネージャー | 介護支援専門員の資格が必要 |

| 生活相談員 | 無資格でも可能だが、社会福祉士などの資格保有者が望ましい |

| ホーム長 | 無資格でも可能だが、社会福祉士、介護支援専門員などの資格保有者が望ましい |

| 栄養士 | 栄養士または管理栄養士の資格が必要 |

| 機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などの資格が必要 |

| 看護職員 | 看護師または准看護師の資格が必要 |

有料老人ホーム設立までの流れ

まずは市区町村で相談と手続きをする

もう一度「有料老人ホーム」についておさらいしましょう。有料老人ホームとは、定員数にかかわらず、高齢者に対して以下のいずれかひとつでもサービスを提供していて、老人福祉施設ではない施設を指します。

- 食事の提供

- 介護の提供

- 洗濯や掃除などの家事

- 健康管理

老人福祉施設とは、老人福祉法で規定された「老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター」のことです。

それでは有料老人ホーム開設の流れを見ていきましょう。

有料老人ホームの開設までの流れとしては、まずは地元の市区町村に相談を行います。設置予定地に関する法令の規制や、介護保険事業計画上の調整など、地元の市区町村の担当課と確認を取りながら計画を進めていかなければなりません。

市町村での協議を終えたら都道府県に事前協議の申請を行い、申請後は都道府県ごとに定められている指針に基づいて審査が行われます。事前協議が終わったら建築確認申請を行って建設を行い、その後有料老人ホームの設置届を提出する、という流れになるのが通例です。

介護付き有料老人ホームを開設する場合は、開設の1ヵ月前までに「指定特定施設入居者生活介護申請」を行う必要があります。申請の時期については、自治体が独自に定めている場合もあるのでお問い合わせください。

資金準備(融資と補助金)について

老人ホームを開設するには、当然ですが開業資金が必要です。

一般的なマンションやアパートと違い、床面積の規定やトイレ、洗面設備などの設置、バリアフリー化などといったさまざまな条件があるため、開業にかかる建築コストはどうしても高くなります。トータルで2億5千万円~3億円は必要という試算もあるほどです。

これだけの資金を個人や会社で用意するのは困難なうえ、たとえ用意できたとしても経営が上手くいかなかったときのリスクは大きいと考えられます。

また、同じような老人ホームを居抜きで購入したとしても、種別が違えば大規模なリフォームが必要となり、設備や備品を揃えるのにそれ相応の費用がかかります。

そこで利用したいのが、国からの補助金です。現在、サービス付き高齢者向け住宅の開設にあたっては補助金が交付されます。サ高住以外は補助金が下りないため、銀行などからの融資に頼ることになります。また、自治体によっては運営費の補助金が支給される場合もあるので問い合わせてみましょう。

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅設立の届出先

届出先は、都道府県か政令指定都市、または中核市

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を設立するためには、当然ですが認可が必要となります。

どこに届出を出せば良いのかわからないという方もいるでしょう。有料老人ホームもサービス付き高齢者向け住宅も、法律に基づいた運営が求められるということを考えると、「届出先は国?」と思う方もいるかもしれませんが、実は違います。

認可を出しているのは都道府県か政令指定都市、または中核市なので、その地の長に届け出て、認可を得る必要があるのです。ちなみに、各自治体によって届け出る部署も異なり、なおかつ、自治体によっては規制が異なる場合があるのでご注意ください。

サービス付き高齢者向け住宅なら補助金の対象になる

有料老人ホームは、厚生労働省が定める老人福祉法のもとに指定される施設。これに対してサービス付き高齢者向け住宅は、国土交通省と厚生労働省の共管制度によって定められる高齢者住まい法のもとに指定される施設です。

もうおわかりですよね。有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅とでは適用となる法律が異なるため、当然、管轄する省庁も異なるのです。

行政との関係や適用される法律など、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅との間にはいくつか異なる点があるので、以下の表でしっかりとその違いについて確認しておきましょう。

| 有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | |

|---|---|---|

| 所轄 | 厚生労働省 | 国土交通省・厚生労働省 |

| 法律 | 老人福祉法 | 高齢者住まい法 |

| 住所地特例 | 対象 |

対象外

※ただし介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合などは対象となる |

| 補助金 | 対象外 | 交付の対象 |

| 建築基準 | 主に児童福祉施設などに準じる | 主に共同住宅に準じる |

有料老人ホームの経営の今後の展望について

都道府県の中には新規開設数を抑制する自治体も

2006年以降、都道府県の中には、年次ごとに新規開設件数を抑制する自治体も出始めています。なぜなら、新規開設が増え過ぎることによる介護保険料の増加を抑制するためです。

また、有料老人ホームの総量規制が始まっていることから、実際に新規参入するときには、市町村や都道府県と事前に相談することが必要です。

そのため、開設年度別に見た有料老人ホーム数を見てみると、住宅型有料老人ホームでは一定数開設件数が増えているのに対し、介護付き有料老人ホームの開設件数は横ばいとなっています。

そして、2012年に開設された有料老人ホームの平均定員数が全体で34人、介護付きで51.5人、住宅型で28.7人と、以前と比較して開設規模が徐々に小規模化していることも、総量規制の影響だと考えられます。

いずれにせよ、高齢者からのニーズが高まることにより、有料老人ホームだけでなくサービス付き高齢者向け住宅なども増加傾向にあることから、新規に設立する際には、ほかの有料老人ホームや高齢者向け住宅との差別化を図り、「高齢者にとって入居メリットがある住まい」にできるかどうかがポイントになってきます。

この記事の

この記事の