フレイルとは

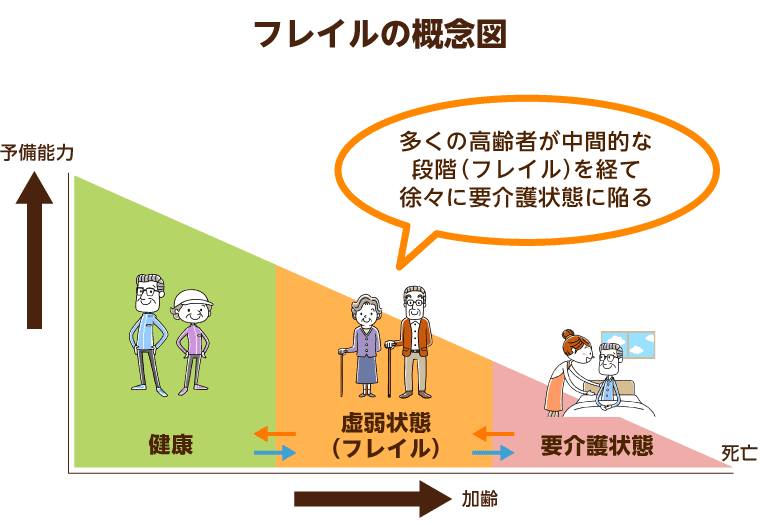

フレイルとは、2014年に日本老年医学会が「Frailty(虚弱)」の日本語訳として提唱した概念です。加齢とともに心身が衰えた状態になることを意味し、健康な状態から要介護状態へと移行する段階だと考えられています。

運動機能や認知機能などが低下することで、フレイルの患者は慢性疾患に悩まされたり、疲れやすくなったりします。しかし、治療や予防などの対策をすれば要介護状態にならずに済む場合もあります。高齢者のフレイルは日常生活に支障がでるだけでなく、様々な合併症を引き起こす危険があるので早めに対処することが大切です。

フレイルの原因

フレイルになる原因に、明確なのものはありません。ただし、加齢に伴う心身の変化や慢性的な疾患などによって身体が思うように動かなくなる「サルコペニア」になることが、ひとつのきっかけと考えられています。

サルコペニアになると筋肉量が減少して基礎代謝量が低下します。基礎代謝量が低下すると1日のエネルギー消費量も当然減ります。そのため、食欲の衰えによって食事の摂取量が減少し、低栄養状態になります。

そうなるとさらにサルコペニアが進むことになります。このような悪循環を繰り返すことでフレイルが進行する可能性が高くなります。

サルコペニア

サルコペニアとは、ギリシャ語の「sarx (筋肉)」と「penia(喪失)」を合わせた造語です。加齢や疾患、心不全、消化器疾患などが原因で筋肉量が落ち、筋力が低下することでものをつかんだり、歩いたりすることが困難になる状態のことを言います。

サルコペニアには加齢による「一次性サルコペニア」と、活動量の低下した生活や無気力状態などによる「二次性サルコペニア」があります。サルコペニアによって基礎代謝量が低下し、低栄養などを経てフレイルの状態が進行します。

高齢者のフレイルについて

人は年齢を重ねると活動量が減って社会的な交流も少なくなり、さらに複数の持病を並行して抱えることも少なくありません。こうした状態が深刻化し、低栄養や転倒、尿失禁、軽度認知障害などの兆候が明確に出てくると、健康面で大きなリスクが出てきます。

フレイルは、加齢の兆候の代表例。速やかに改善を図らなければ要介護状態へと移行する可能性は極めて高くなります。言わば健康な状態と要介護状態の中間に位置する状態です。

なので介護予防は、フレイルを予防することから始まるとも言えます。

そして、すでにフレイルの症状が現れている場合は、できるだけ早くその状況から抜け出し、心身状態の改善を図ることが大事です。

厚生労働省の研究調査班の報告書では、フレイルは心身のぜい弱性が出現した状態ではあるものの、「適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」とされています。つまり、フレイル状態であることを早期に発見し、本人と家族が状態の改善に向けて取り組めば、十分に回復が見込めるのです。

5つの診断基準

フレイルかどうかを診断する基準としては、以下の5項目が挙げられます。- 体重を減らそうとしていないのに、年間で4.5~5kg以上も減少する

- 何をするのも面倒だと感じる日が週に3~4日以上ある

- 歩く速さが遅くなる

- 握力が弱くなる

- 体を動かす機会が減り、身体活動量が低下している

この5項目のうち、当てはまる項目が1~2項目であれはフレイル予備軍の「プレフレイル」、3項目以上当てはまるならフレイル状態に該当します。

加齢が進むなかで食事量が減ってくると、体重や筋力が次第に低下していき、握力も減少していきます。また、体の衰えが進んでくると、外出して人に会うのはおろか、部屋から出ることすら面倒になるかもしれません。

このように、体の衰弱がさらなる衰弱を呼ぶという悪循環が進むと、やがてフレイル状態に至ってしまいます。

特に複数の病気を抱えている方や、転倒で骨折などの重傷を負い、以前のように自由に動けなくなった方は、健康な頃に比べると活動量はどうしても落ち込んでしまいます。落ち込んだ状態をそのままにしておくと、本格的な要介護状態に移行するリスクが高まるのです。

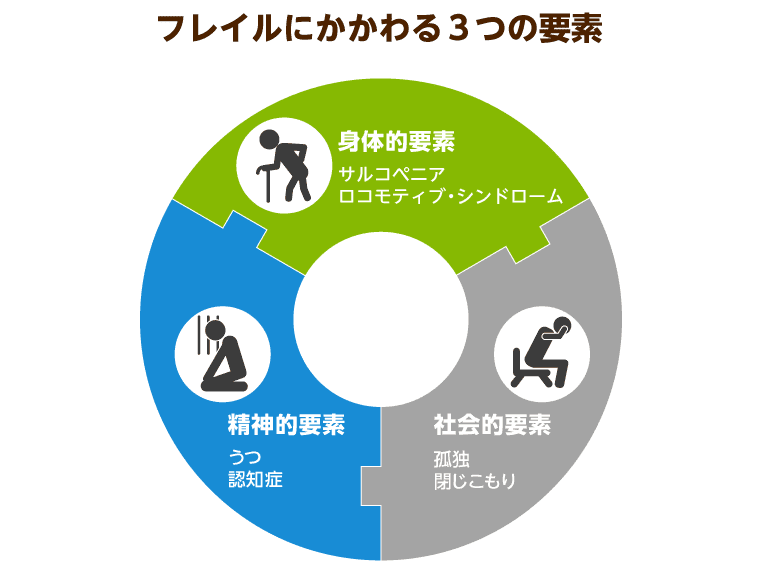

身体的・精神的・社会的という3要素

東京大学高齢社会総合研究機構の研究では、フレイルは3つの要素で構成されていることが明らかにされています。動作が遅くなる、転倒しやすくなるなどの「身体的要素」、認知症やうつなどの「精神的要素」、さらに孤独や閉じこもり、経済的な困窮などの「社会的要素」です。

そしてフレイル状態への移行に大きな影響を与えるのが筋力の衰弱です。筋力が衰えた状態のサルコペニアや運動器が障害をきたした状態「ロコモティブ・シンドローム」を経て、その後、生活機能全般が衰弱するフレイルとなります。そこからさらに要介護状態に至るというのが衰弱する高齢者の典型例と言われています。

「サルコペニア→フレイル→要介護状態」という状態にならないためには、最初の段階であるサルコペニアになることを防ぐこと、あるいはその状態を改善することが大切なのです。

フレイルになるとどうなるか

フレイル状態になると、身体能力の低下が顕著にあらわれ、死亡率が上昇します。

健康な人であれば数日で治るような風邪も、フレイル状態ではなかなか治りません。そのまま風邪をこじらせて肺炎を発症する、体が思うように動かずベッドから転落して骨折するなど、状況をより悪化させるケースが起こることも多いのです。

ただでさえフレイルとなって活動量が落ちているなかで、大病や骨折になると、心身状態の改善・回復を目指すことができなくなり、そのまま寝たきり状態になる可能性もあります。また、入院したときに、生活環境の変化に対応できず、自分の感情をコントロールできなくなる人もいます。

このような事態を避けるには、フレイルに陥っていることに気づき、家族や主治医が早い段階から対応することが重要です。先に触れた通り、フレイルはそこから回復・改善できる状態なので、早めに対策をすれば、要介護状態に陥るリスクを減らすこともできます。

予防するためには

ここまで、フレイルの恐ろしさについてわかってもらえたと思います。

それでは、高齢者のフレイルを予防するために、どんな対策が必要なのでしょうか。

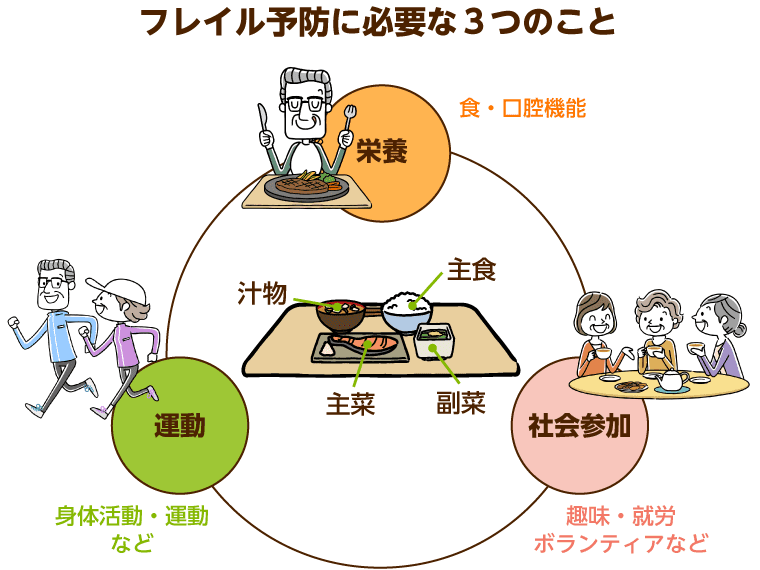

食事の栄養バランスを見直す

フレイル予防においては、栄養バランスのとれた食事が大切です。

十分な栄養を取ることで健康的な体重を保ち、フレイルも予防できると考えられます。偏った栄養ではなく、バランスのとれた栄養を摂取するよう心がけましょう。

十分な栄養が取れていない低栄養状態になる要因として、加齢に伴う食欲の低下、義歯が合わないなどの口腔の問題、経済的な問題などがあげられます。

これらを踏まえたうえでしっかりと栄養を取るためには、まずは自身がどのような食材をどの程度取るべきか、意識することが大切です。

例えば、筋肉の元となるたんぱく質であれば、性別に関係なく、体重1kgあたり1gのたんぱく質を日々の食事で摂取するのが望ましいと言われています。その場合、体重65kgの人であれば、肉類50g、魚介類40g、卵類50g、豆類60g、乳類250gほどを1日に摂取することが必要です。

適度な運動をする

フレイル予防のためには、有酸素運動が有効とされています。

高齢者の場合はウォーキングが最も取り組みやすくオススメです。最低でも1日5,000歩以上歩くようにすると、筋力の低下を防げると言われています。

まだ健康な人であれば、ジムなどに通って、トレーナーの指導を受けることも有効でしょう。ほかにも市販の筋トレグッズを上手く取り入れることで、自宅でも十分にトレーニングできます。

社会参加の機会を増やす

フレイルを予防するためには、筋力を衰えさせないことが大事です。それに加えて社会的な孤立や意欲低下を防ぐことも必要となります。

高齢になると若い頃よりも物事に取り組む意欲が低下し、人と接するのが面倒になる人も少なくありません。しかし、社会との接点が減ると、家に閉じこもりがちになって人と話す機会が減り、場合によってはうつ傾向が出ることもあります。

介護予防教室などの地域の集まり、趣味の会などに積極的に参加し、精神を健康に保って活動量を上げることがフレイル対策においては大切です。

すぐにできるフレイルチェック

「自分の筋力が虚弱化した状態に陥っているかどうか」を簡単にチェックできる方法を紹介しましょう。

ひとつは、「指輪っかテスト」という方法です。

両手の親指と人差し指で大きな輪を作り、足のふくらはぎの一番太い部分を囲んで、輪にどのくらい余裕があるのかを調べます。

もし指で囲んですき間ができるようなら、筋肉量が少なくなっていると判断されます。

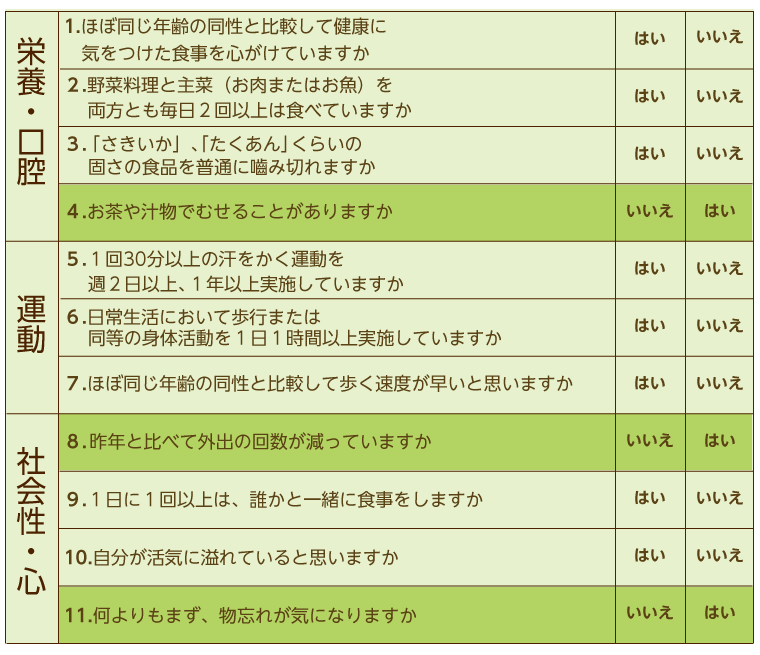

もうひとつは、栄養状態や運動習慣、社会性などを評価できる「イレブンチェック」です。

フレイルのイレブンチェック

以下の11の質問のうち、右側に多くチェックが付くほどフレイルの可能性が高くなります。

右側の列がQ4、Q8、Q11では「はい」、それ以外の質問は「いいえ」となっているのが特徴です。

もしフレイルになっていたら

イレブンチェックの結果はいかがでしたか?

ここでは、フレイルの可能性が高いという結果が出た場合に、どのように対処すればいいのかを見ていきます。

持病のコントロール

糖尿病や高血圧などの生活習慣病や、腎臓病、呼吸器疾患、心臓病などの慢性疾患があるときは、まず持病をコントロールすることが重要です。

フレイル状態を改善するには体を動かすことが大事ですが、重大な持病を抱えていると、運動する意欲をなかなか持てません。

まずは持病の治療に向き合い、安全に運動ができるという医師の許可を得たうえで、フレイル対策に取り組みましょう。

運動療法と栄養療法

たとえ高齢者であっても、運動療法を適切に行えば筋力を維持することができます。

運動といっても体を激しく動かすものばかりではありません。

ベッドの上で足を動かす運動や、椅子を使って座る・立つを繰り返すことも、筋力の向上につながります。

ただし、筋力が低下している状態で無理に体を動かそうとすると転倒や骨折を起こす危険があるので、本人はもちろん家族も注意が必要です。専門の医師から具体的な運動方法を教えてもらい、取り組めるとベストです。

運動療法と栄養療法はセットで行うとより効果が高まります。

低栄養状態で運動しても、筋肉をつくるうえで必要な栄養素が不足します。

栄養バランスを考えて低栄養を予防しながら運動に取り組むと、筋肉が効率的につくられます。

感染症の予防

高齢者のフレイル状態では免疫力が低下しているケースが多いので、肺炎やインフルエンザなどの感染症を発症しやすいと言われています。

感染症をきっかけに入院し、そのまま寝たきりになるという場合もあるため、本人と家族は感染症に対して細心の注意を払う必要があるでしょう。

主治医と相談し、体調面に問題がなければ、ワクチンの接種を検討するのもひとつの方法です。

まとめ

フレイルやサルコペニアを予防するためには、栄養と運動、そして社会参加が大切です。

しかし、これまで運動習慣を持っていない人が運動を継続するのは大変なこと。

そこでポイントになるのが、人との関係性です。

友人と散歩に出かける、買い物に行く、電話などでも会話をするなどして、人と積極的に関わることで、日々の活動量を上げるようにしましょう。

社会参加を取り入れて、無理なく、楽しく体を動かしていくことがフレイル予防につながるのです。

また、心身が弱ってきた兆候が見られたら、早めに主治医などに相談することが大切。

フレイルの前段階であるプレフレイルの状態から対策を始めることで、深刻なフレイルに陥りにくくなるので、高齢者本人はもちろん、家族や友人も日頃から気にかけるようにしていきましょう。

他の人はこちらも質問

フレイルとサルコペニアって何?

フレイルとは心身が衰えていき、健康から要介護へ移行する虚弱状態を指します。サルコペニアは筋肉量が落ちて、筋力が低下して歩行が困難となる状態です。

フレイルはどうなる?

フレイルになると、心身が低下するため死亡率が上昇します。また活動量が減っているので、骨折などにより回復が見込めず、寝たきりになる場合もあります。さらに、入院での環境の変化で起きるストレスに耐えきれない人もいます。

フレイルってどんな病気?

フレイルは「Frailty(虚弱)」の日本語訳として、2014年に日本老年医学会によって提唱されました。年齢とともに身体機能が低下し、健康な状態から徐々に要介護状態に陥ることです。フレイルは合併症を引き起こす可能性があるため、早期対応が大切です。

サルコペニアってどんな病気?

サルコペニアは加齢や疾患により、筋肉量・筋力が低下し、握力や歩行などが難しくなります。そのため杖や手すりが必要となります。サルコペニアには加齢が原因の一次性サルコペニア、無気力になる二次性サルコペニアがあります。

この記事の

この記事の