【一覧】介護保険サービスの種類

介護保険の介護サービスを利用できるのは原則、要介護認定で要支援または要介護と判定された65歳以上の方が対象です。

ただし、厚生労働省が指定する16種の特定疾病に該当する場合は、40歳以上65歳未満の方も利用できます。

【介護保険】特定疾病とは?16種類一覧と診断基準、覚え方(第2号被保険者も対象に)

介護保険適用のサービスとは

介護保険で利用できるサービスには、大きく分けて以下の7つに区分することができます。

- 居宅サービス

- 地域密着型サービス

- 居宅介護支援

- 介護保険施設

- 介護予防サービス

- 地域密着型介護予防サービス

- 介護予防支援

ページ内ではこれらサービスの種類について「在宅で利用するサービス」と「施設に入居して利用するサービス」に分類して紹介します。

自分や両親の環境に合わせて、どのようなサービスがあるのか見ていきましょう。

サービスの種類によって料金は異なる

介護保険サービスを利用すると、所得状況に応じた自己負担額を支払います。

自己負担額は原則1割、所得によっては2~3割となる場合があります。

なお、残りの7~9割の費用は「介護保険料」と「国や自治体による公費」によって賄われています。

【2025年最新版】介護保険の負担割合(1~3割)はどのくらい?預貯金や所得ごとの計算方法

また「居宅サービス」は従量制なのに対し、「特定施設入居者生活介護」は定額制など、サービスによって費用が異なるので注意しましょう。

それぞれのサービスの特徴についてもページ内で解説していますので、順に確認していきましょう。

【一覧】在宅介護で利用できる介護保険サービス

この項目では、在宅介護で利用できる介護保険サービスにはどのような種類あるのかを紹介します。

- 訪問型のサービス

-

- 訪問介護

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 居宅療養管理指導

- 夜間対応型訪問介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 通所型のサービス

-

- 通所介護(デイサービス)

- 通所リハビリ(デイケア)

- 訪問看護

- 短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)

- 訪問+通所の複合タイプ

-

- 小規模多機能型居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

以下では代表的なサービスをいくつか解説します。

訪問型のサービス

訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護では利用者ができるだけ自立した生活を送れるように支援することを目的としています。

サービス内容は食事や排泄の介助を行う「身体介護」や、買い物代行・家事全般のサポートを行う「生活援助」があります。

訪問入浴介護

入浴介護は、自宅にある浴槽での入浴が難しくなった人向けのサービスです。

入浴専用車両が浴槽を持参して自宅を訪問し、入浴介助を行ないます。

訪問看護

訪問看護では、医療行為や人工呼吸器の管理などのサービスが受けられます

要介護度が上昇し、医療的なケアが必要になった場合は、訪問看護師に健康管理をお願いできる「訪問看護」の利用を検討しましょう。

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士が利用者宅を訪問してリハビリを行ないます。

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導とは、医師や看護師が定期的に利用者宅を訪問。療養上の管理や指導を行っています。

自宅から通って利用するサービス

通いのサービスには、「デイサービス」と呼ばれる通所介護と、「デイケア」と呼ばれる通所リハビリテーションの2種類があります。

通所介護(デイサービス)

通所介護は、利用者が送迎車を利用してデイサービスセンターを訪れます。センター内で食事やリハビリテーション、レクリエーションなどのサービスを利用します。

外出の機会を設けることで、家の中でずっと過ごしがちな要介護者の孤独感を解消する効果も期待できます。

通所リハビリ(デイケア)

通所リハビリは通所介護と同じく送迎サービスが付き、介護老人保健施設や病院などに通ってリハビリを受けるサービスです。

理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門員の指導を受けられるので、高いリハビリ成果が期待できます。

泊りで利用するサービス

自宅から短期間施設に入所して利用するサービスを「短期入所」と言います。

短期入所には「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」の2種類があります。

短期入所生活介護

短期入所生活介護は、数日から2週間ほど入所施設で過ごします。

食事や入浴介助などの日常生活上の支援やリハビリを受けるのが基本的なサービス内容になります。

短期入所療養介護

短期入所療養介護は、介護老人保健施設や病院などで過ごします。短期入所生活介護のサービス内容に加えて、医師や看護師による医療ケアを受けることができます。

短期入所生活介護と短期入所療養介護は、通称「ショートステイ」と呼ばれます。

ショートステイは在宅で介護を行う人の負担を軽減するサービスとしても、大きな期待を担っています。

訪問・通い・泊りを組み合わせるサービス

小規模多機能型居宅介護

「小規模多機能型居宅介護」とは、上記で紹介した3つのサービスを組み合わせて利用できる介護保険サービスです。

利用者の状況に合わせて、必要なサービスを選択できる自由度の高さと、馴染みのある施設で異なるサービスを継続して利用できる点が特徴です。

複合型サービス

「複合型サービス」は「小規模多機能型居宅介護」に「訪問看護」を組み合わせた介護保険サービスのことです。

要介護度が高く、常時医療的ケアを必要とする人向けのサービスです。

その他サービス

病院への送迎時に利用できる介護タクシー

介護タクシーとは、要介護状態の方や体が不自由な方向けのタクシーのことです。

介護保険制度上では「通所介護」に該当します。乗務員は介護職員初任者研修以上の資格を持っており、車両の乗降時だけでなく、家の中での着替えの介助もサポートの範囲です。

なお、車椅子用のリフトなどを装備していても、介護保険が適用されるタクシーは「介護タクシー」と呼ばれているのに対して、介護保険が適用されないタクシーは「福祉タクシー」と呼ばれています。

【一覧】施設に入居して利用する介護保険サービス

介護保険サービスを利用できる施設一覧

介護者が施設に入居して利用できる介護保険サービスには、以下の種類があります。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| 介護保険施設 |

|

| 特定施設入居者生活介護 |

|

| 地域密着型 |

|

以下で、それぞれの概要を見ていきましょう。

介護保険施設とは

- 特別養護老人ホームとは

- 24時間の介護サービスの提供を目的とした施設です。

要介護3以上を入居条件とし、看取りにも対応しています。 - 介護老人保健施設とは

- 在宅復帰と在宅療養支援を行うための施設です。

原則65歳以上で「要介護1」以上の介護認定を受けている方が対象です。 - 介護医療院とは

- 要介護者の長期療養と生活支援を目的とした施設です。

入居条件は介護老人保健施設と同じく、65歳以上・要介護1以上です。 - 介護療養型医療施設とは

- 長期療養を必要とする比較的重度の要介護者に対し、介護や必要な医療を提供する施設です。

2023年度に廃止が決まっています。

介護療養型医療施設は2023年度に廃止が決まっており、それに代わる施設として2018年に介護医療院がスタートしました。

特定施設入居者生活介護とは

都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設では、介護サービス費は毎月定額です。

- 特定施設入居者生活介護の認定基準

- 都道府県が定めている「運営基準」「人員配置基準」「設備基準」を満たす必要があります

特定施設入居者生活介護の認定を受けている施設は、充実した介護体制が整っている証でもあり、利用者は手厚い介護を受けることができます。

なお、有料老人ホームの場合「介護付き」と名乗れるのは特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設だけです。

指定を受けていない施設は、住宅型有料老人ホームや健康型有料老人ホームに分類されます。

特定施設入居者生活介護の自己負担額

実際に負担する額は要介護度別に以下のように規定されています。

| 限度額(単位) | 自己負担額(30日) | |

|---|---|---|

| 要支援1 | 5,032 | 5,032円 |

| 要支援2 | 1万531 | 1万531円 |

| 要介護1 | 1万6,355 | 1万6,355円 |

| 要介護2 | 1万8,362 | 1万8,362円 |

| 要介護3 | 2万490 | 2万490円 |

| 要介護4 | 2万2,435 | 2万2,435円 |

| 要介護5 | 2万4,533 | 2万4,533円 |

※1単位―10円、自己負担割合1割の場合

例えば、要介護3の方が特定施設に入居した場合、2万490円を超えて費用を負担することはありません。※1割負担の場合

特定施設ではなくても介護保険サービスは使える

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設でも、介護保険適用の介護サービスを受けることは可能です。

その場合、自宅で介護を受ける場合と同じく、居宅介護支援事業所のケアマネージャーと個別に契約する必要があります。

その後、作成されたケアプランに沿って、訪問介護や通所介護、訪問リハビリなどを利用します。

介護サービスはすべて外部の事業者から受けることになるので、施設に所属する職員から食事や排泄の介助を受けることはありません。

ただ、居宅介護支援事業所や訪問介護事業所を併設している施設もあり、希望すればそれを利用することもできます。

地域密着型とは

地域密着型サービスは、介護が必要になった状態でも、できる限り住み慣れた地域で生活を続けられるよう支援するサービスのことです。

利用できるサービスは原則として、住民票のある地域のサービスに限られる点に注意が必要です。

例えば、「地域密着型施設」に該当する施設を利用する場合、施設の立地場所と同じ自治体に住民票を持っている方が対象です。

なお、グループホームの特徴についてページ内で解説していますので参考にしてみてください。

生活環境を整えるためのサービス

介護スタッフによるケアのほかに、快適な生活を営むうえで役に立つサービスとして「福祉用具貸与」「特定福祉用具購入」「住宅改修」といったものがあります。

いずれも介護保険の適用となるサービスです。以下でそれぞれの概要を解説します。

福祉用具貸与

福祉用具貸与とは、福祉用具のレンタル費用を補助する制度です。

以下は福祉用具貸与の対象となる品目の一例です。

- 車椅子

- 車椅子付属品

- 特殊寝台

- 特殊寝台付属品

- 床ずれ防止用具

- 体位変換器

- 手すり

- スロープ

- 歩行器

- 歩行補助つえ

- 認知症老人徘徊感知機器

- 移動用リフト(つり具の部分を除く)

- 自動排泄処理装置

なお、これら福祉用具は要介護度によって、介護保険の適用区分が異なるので注意しましょう。

特定福祉用具購入

特定福祉用具購入とは、ポータブルトイレや入浴補助用具などのレンタルに適さない福祉用具について、購入の際に介護保険の適用を受けられるサービスです。

以下は特定福祉用具購入の対象となる品目の一例です。

- 腰掛便座

- 自動排泄処理装置の交換可能部品

- 入浴補助用具

- 簡易浴槽

- 移動用リフトのつり具部分

- ポータブルトイレ

福祉用具のレンタル・購入について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせて確認してみましょう。

住宅改修

住宅改修は、要介護者の自宅でバリアフリー改修を行う場合、20万円を限度に工事費用の7~9割が給付されるサービスです。

例えば、住宅改修に20万円かかった場合、自己負担割合が1割であれば18万円までが介護保険制度から給付されます。

なお、費用は施工業者に工事費を全額支払い、その後に役所に申請して給付額を受け取る「償還払い」というプロセスが一般的です。

要支援でも利用できる介護保険サービス

続いて、要支援1~2の認定を受けた方が利用する「介護予防サービス」について解説します。

介護予防サービスも同様に、サービス料金は負担割合に応じて1~3割です。

以下は介護予防サービスの種類は以下の通りです。

介護予防サービスの種類

- 訪問型

-

- 介護予防訪問入浴介護

- 介護予防訪問看護

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防居宅療養管理指導

- 通所型

-

- 介護予防通所リハビリテーション

- 短期入所型

-

- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

- その他

-

- 介護予防特定施設入居者生活介護

- 介護予防福祉用具貸与

- 特定介護予防福祉用具販売

このほか、地域密着型介護予防サービスなどがあります。

なお、要介護認定を受けた人とは受けられるサービスの内容や量が異なる点に注意しましょう。

次の項目では介護保険サービスを利用したときの利用料について解説します。

介護保険サービスを利用するまでの流れ

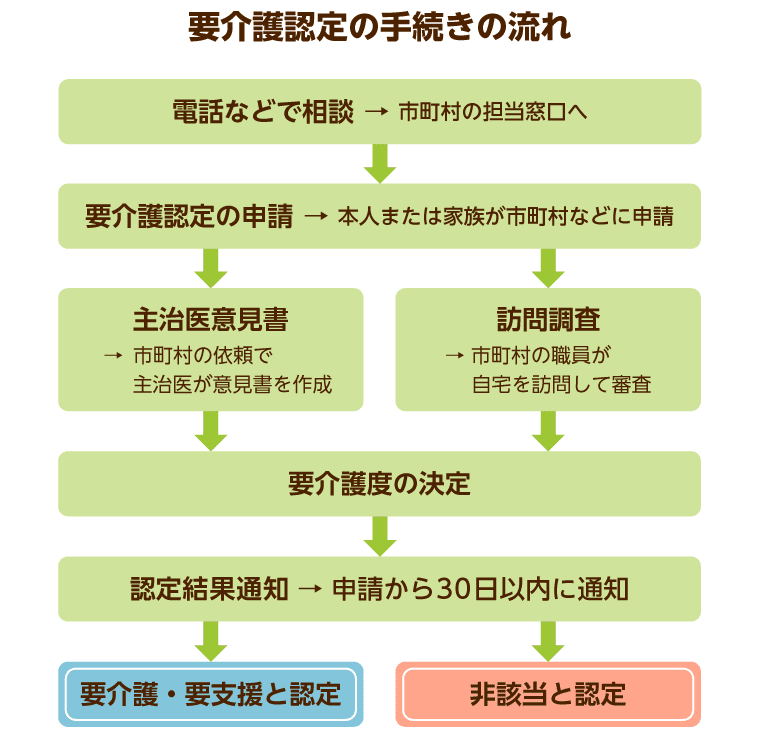

介護サービスを利用するにはまず、要介護認定の申請を行なう必要があります。

要支援・要介護の判定された後、ケアプランを作成。介護サービスの利用が開始されます。

要介護認定を申請する

要介護認定の申請手続きは市町村の介護保険窓口を訪れる必要があります。

市役所の介護保険課のほか、地域包括支援センターでも申請は可能です。なお、本人が窓口を訪れるのが難しい場合は、家族などの代理申請も受け付けています。

自治体は申請を受け付けてから、訪問調査や医師の意見書によって基本的な情報を収集します。

- 訪問調査とは

- 調査員が実際に自宅を訪問して、本人がどのくらい介護を必要とする状態か、家族状況や住まいの環境などを含めて調査します。

また、本人の病気や症状などを医学的見地からまとめた「主治医の意見書」も重要な判断材料の一つです。

要介護度の判定は介護認定審査会で審査をおこないます。コンピュータによる一次判定と訪問調査の特記事項を合わせて、審査の専門員5人程度で介護状態を判定します。

申請から認定が下りるまでの期間は原則30日以内です。結果通知は認定証の郵送で交付されてわかります。

要介護認定を受けた方

介護サービスの利用を巡っては「要介護・要支援」「利用する「サービスの種類」によって、手続きの流れが一部異なります。

そこで、まずは要介護1~5の認定を受けた方に向けて解説します。

自宅で居宅サービスを利用する場合

居宅サービスとは、自宅に住みながら介護を受けることができるサービスです。

訪問介護(ホームヘルパー)や訪問リハビリテーションといったサービスが居宅サービスに該当します。

居宅サービスを利用する場合、まず居宅介護支援事業者に問い合わせます。

- 居宅介護支援事業者とは

- ケアマネージャーを配置している介護事業所のこと。

無料でケアプランの作成を行ないます。

なお、居宅介護支援事業者自体は介護サービスの提供を行ないません。

実際のサービスを利用するには、介護サービスを提供する事業者と個別に契約を結ぶ必要があります。

契約後はケアマネージャーやサービスの責任者などが出席するサービス担当者会議で、具体的なサービス内容を検討・確認。サービスの利用が開始されます。

施設に入居してサービスを利用する場合

有料老人ホームなどに入居し、介護サービスを利用する場合は施設を探すところから始まります。

自分が入居したい施設の種類やサービス内容などを考えながら、入居の目的をまとめましょう。

なお、『みんなの介護 入居相談センター』では希望や予算に見合った施設を無料で紹介しています。

資料請求や見学予約なども行っていますので、お気軽にご相談ください。

老人ホーム紹介センターとは?種類や特徴、利用するメリットや注意点を解説

老人ホームに入居した後はケアマネージャーと相談しながら、ケアプランを作成します。

ケアプランは現在の課題や目標、援助内容などを盛り込みます。なお、定期的にケアプランの見直しをするケアカンファレンスを開催しています。

要支援認定を受けた方

続いて、要支援1~2の認定を受けた方のケースを紹介します。

要支援の方は、本格的な介護が必要になる状態を予防するための「介護予防サービス」が受けられます。

ケアプランの作成は居宅介護支援事業者ではなく、地域包括支援センターで行っています。

「できるだけ自宅で暮らし続けたい」「家族に迷惑をかけたくない」など、どのような生活を送りたいかをセンターの担当職員にはっきり伝えましょう。

介護保険サービスの利用料金

区分支給限度額とは

在宅介護で利用する「居宅サービス」では、要介護度別に「区分支給限度額」が定められています。

要介護認定は要支援1~2と要介護1~5の7段階で構成されていますが、段階が上がるごとに支給限度額の金額は大きくなっていき、サービスの利用量を増やすことができます。

ただ、その分、毎月自己負担する介護費用が大きくなっていくことは避けられません。

要介護度が上がっていくと、毎月介護費が定額負担で済む「特定施設入所者介護」の方が費用面でお得になる傾向があります。

以下は、要支援・要介護度別自己負担額の一覧です。

| 要介護度 | 利用限度額 (30日) |

自己負担額 (30日) |

|---|---|---|

| 要支援1 | 5万320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 | 1万531円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 |

| 要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 |

(1単位=10円で計算)

限度額を超えた場合は全額自己負担

区分支給限度額を超えて介護サービスを利用することもできますが、超えた部分は介護給付の支給対象から外れます。

例えば、要介護3・1割負担の方の場合「27万480円」までは2万7,048円で利用できますが、「27万481円」からは超過した分は全額自己負担です。

ケアプランを作成する際は区分支給限度額を超えないよう、サービスの使い方を相談しましょう。

介護保険サービスの負担を軽減させる制度

介護サービスを1~3割で利用できるとはいえ、介護には少なくない費用がかかることに変わりありません。

そこで、この項目からは介護保険サービス費用を軽減できる制度について解説します。

医療費控除

医療費控除とは、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超える場合、所得控除が受けられる税制上の優遇制度です。

確定申告で医療費を申告すると、条件にしたがって所得控除が受けられます。

病院や診療所での診察や治療、入院代だけでなく、介護サービスの一部も対象です。

医療費控除の対象となる居宅介護サービス

| 分類 | 居宅サービスの種類 |

|---|---|

| 控除対象 |

|

| 上記併用で控除対象 |

|

| 控除対象外 |

|

医療費控除の対象となる施設介護サービス

| 施設名 | 対象 | 対象外 |

|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 施設サービス費 (支払った額の1/2に相当する金額) |

・日常生活費 ・特別なサービス費 |

| 介護老人保健施設 | 施設サービス費 | |

| 介護医療院 | ||

| 介護療養型医療施設 |

特定入所者介護サービス費制度

特定入所者介護サービス費とは、介護保険施設を利用する際に「居住費」と「食費」の軽減措置を受けられる制度です。

制度を利用する場合は市区町村に「負担限度額認定」を申請し、その認定証の交付を受けている必要があります。

なお、特定入所者介護サービス費の対象となるのは「生活保護を受けている方」あるいは「世帯全員が市町村民税非課税となっている方」などです。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、介護保険サービスを利用した際に支払った自己負担額の合計が所定の上限額を超えたとき、超過分の支給を受けられる制度です。

自己負担の上限金額は所得などの条件によって区分されており、制度を利用する際は、自分がどの区分に当てはまるのか把握しておきましょう。

入居者の身体状況と目的に見合ったおすすめの老人ホーム

ここからは入居目的や身体状況に合わせて、おすすめの老人ホームを4つ紹介します。

サ高住や住宅型有料老人ホームをはじめ、地域密着型のグループホーム、民間施設で特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付き有料老人ホームなど、いくつかの種類に分かれています。

それぞれの特徴や、どのような方におすすめなのかを含めて、一つずつ解説していきます。

将来に備えて早めの施設入居を考えている方は「サ高住」がおすすめ

サービス付き高齢者向け住宅は、利用権方式で入居する有料老人ホームとちがって、バリアフリー設計のシニア向け賃貸物件です。

そのため、生活の自由度が高く、自立の方や要支援、要介護度が比較的低い方が多く入居しています。

施設の食事を利用できるほか、居室のキッチンで自分で調理することもできます。

また、困りごとの相談ができる生活相談サービスや定期的に施設内を巡回する見守りサービスが受けられるので、一人暮らしの方が安心して入居できる施設です。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探すイベントやレクを楽しみたい方は「住宅型」がおすすめ

住宅型有料老人ホームは、食事や掃除などの生活支援サービスを提供する入居施設です。

本格的な介護が必要になった場合は、利用者が個別で外部の介護サービスを契約します。利用した分のみの介護サービス費で済むので、介護費用が抑えられる傾向にあります。

施設ではイベントやレクリエーションが盛んで、入居者同士のコミュニケーションも活発です。比較的健康な方が、シニアライフを楽しみたいというニーズに応える老人ホームです。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す認知症ケアを重視している方は「グループホーム」がおすすめ

グループホームは、認知症患者を専門に受け入れている施設です。

1ユニット5名から9名という少人数で家事を分担しながら生活リハビリを通して認知症の症状の進行緩和を目指します。

認知症ケアに精通した専門スタッフのサポートのもと、住み慣れた地域で暮らし続けられる点がメリットです。

主な入居条件は、認知症の診断を受けていること、65歳以上であること、要支援2または要介護1以上の要介護認定を受けていることです。また、施設の所在地に住民票のある方が対象となっています。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す常に介護を必要している方は「介護付き」がおすすめ

手厚い介護を常時必要としている方は、特養と同様に24時間体制で介護サービスが受けられる介護付き有料老人ホームがおすすめです。

民間施設のなかでは希少な要介護5の受け入れている老人ホームです。

また、施設によっては看取りにも対応しているため、「終の棲家」として入居を考える人も多く見られます。

施設には看護師が常勤していて、褥瘡ケアや胃ろうの管理など医療的ケアが充実していることも特色です。

居室の多くは個室型です。プライバシーが心配な方も安心して入居できます。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す介護保険が適用されないサービス例

介護保険が適用されるのは、あくまで「日常生活を送るうえでの支援」および「自立を助けるための支援」を行うための最低限必要なサービスです。

それ以上のサービスについては保険適用外となってしまうので注意しましょう。

日常生活上必要ではないサービス

以下のような行為は介護保険の対象外です。

- 日常的な家事の範囲を超えている行為

- 日常生活を送るうえで支障が出ない行為

例えば、訪問介護サービスでは要介護者の居室を普段通りに掃除することは介護保険の適用範囲内となります。

しかし、それが「年末の大掃除」や「年に1度の部屋の模様替え」といったときは、必要以上のサービスとみなされ、保険の適用外となるのが通例です。

利用者のためではないサービス

利用者本人の援助に当てはまらない行為も、介護保険の適用外です。

例えば、訪問介護の生活援助サービスの場合、要介護者のために調理を行うのは介護保険適用内でのサービスとなりますが、同居している家族の食事を調理するのは、介護保険適用外です。

また、洗濯や買い物についても、要介護者本人のために行うことは介護保険適用となりますが、本人以外のために行うと保険適用外となります。

養護老人ホーム

養護老人ホームは、生活環境上もしくは経済的な理由によって困窮している高齢者が、自立した生活を送り、社会的な活動に参加できるよう支援するための施設です。

施設の目的は「介護」ではなく、あくまで「養護」であり、高齢者の社会復帰を支援するために設置されています。

そのため、介護施設に該当せず、入居にあたって介護保険は適用されません。

ただし、特定施設に指定されている養護老人ホームは除きます。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

総合事業と呼ばれる「介護予防・日常生活支援総合事業」は、2017年4月から始まった地域支援事業のひとつです。この事業に基づいて市区町村は独自の介護予防サービスを実施しています。

サービス対象となるのは要介護認定を受けられなかった人でも、介護予防につながるサービスを受けられます。

費用は要介護認定を受けられなかった人でも、介護予防につながるサービスを受けられます。介護保険サービスの自己負担額を踏まえて、市区町村が決定します。

他の人はこちらも質問

介護保険サービスとは何か?

介護保険サービスとは、介護保険を適用して受ける介護サービスのことです。自己負担は原則1割ですが、所得によっては2割、3割負担の場合もあります。

介護サービスを利用できる内容は特養や老健、グループホームなどの施設入所、デイサービスや訪問介護、ショートステイなどの在宅介護です。

居宅介護は何保険?

居宅介護では、介護保険サービスの居宅介護サービスを利用します。要支援・介護どちらにも適用され、訪問サービスや福祉用具貸与、ショートステイ、在宅改修など、メニューを自由に組み合わせられます。

介護保険料とは何か?

介護保険料は、介護保険の被保険者となる40歳から加入をして納付義務が発生します。支払い義務は一生続きますが、介護保険サービスが必要となったときは利用可能です。介護保険料の納付手続きは不要です。

介護保険サービスは何歳から?

介護保険サービスは原則65歳以上、要支援・介護の認定を受けた方が利用できます。40歳〜64歳の方でも、特定疾病による要支援・介護であればサービスを受けられます。

この記事の

この記事の