介護リフォームとは

介護リフォームとは、加齢や病気・ケガなどで身体機能が低下した高齢者が自宅で暮らしやすいよう改修することです。

思い出の詰まった家で長く、安心して暮らし続けるためにも、介護リフォームは有効な手段と言えます。

このページでは介護リフォームの事例や改修費用などについて解説していきます。

介護リフォームの目的

年齢とともに運動機能が減退すると、廊下のちょっとした段差でつまづいたり、階段から転落したりなど、自宅内で事故が起こる可能性が高まります。

そこで「廊下や浴室に手すりを設置する」「段差を解消する」といった介護リフォームを行ない、高齢者が安全に自宅で過ごせる環境を整えていきます。

介護リフォームを行なうと、高齢者の方が入浴やトイレを利用しやすくなるなど快適な暮らしにもつながっています。

介護リフォームのタイミング

介護リフォームを検討するタイミングとしては大きく分けて以下の2つが挙げられます。

- 介護が必要になったとき

- 将来に備えたいとき

具体的にどういったとき介護リフォームを検討すべきか、以下で見ていきましょう。

介護が必要になったとき

介護が必要となるきっかけには以下のようなケースがあります。

- 脳卒中や重度の糖尿病などに罹患したとき

- 骨折などの怪我を負ったとき

- 一人で生活に限界を感じ始めたとき

病院から退院後に自宅で安全に暮らすためにも、介護リフォームが必要になるケースが多く見られます。

また、加齢によって心身機能が衰退して、自宅での安全な移動や生活動作に不安が出始めたときも、介護リフォームを検討するタイミングです。

将来に備えたいとき

世帯に要介護状態の人が居なくても、いつ介護が必要になるかはわかりません。

そういった不安から、将来への備えとして介護リフォームを行う人も少なくありません。

自宅内の生活環境を安全なものにすることは、転倒予防という点でも有効です。

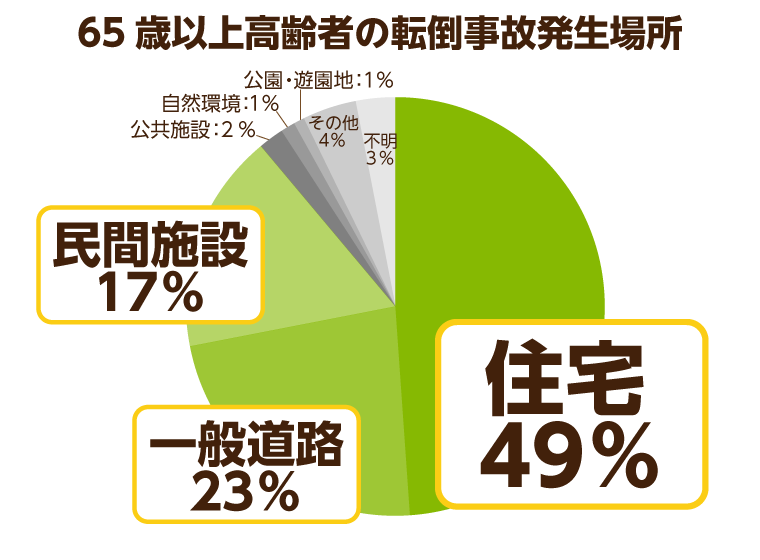

消費者庁の調べによると、高齢者の転倒事故の発生場所は自宅が一番多いことがわかっています。

また、介護リフォームは高齢者の行動範囲が狭くなることを防ぐことにも一役買っています。

加齢によって、当たり前に行き来できていた部屋も「段差があるから行きづらい…」と感じている方も少なくありません。このような時、介護リフォームは有用と言えるでしょう。

リフォーム計画を立てるときのポイント

介護リフォームを考えるにあたり、おさえておきたいポイントは以下の3つです。

- 介護する人の視点も忘れない

- 身体状況に合ったリフォームを行う

- 先のことも考えておく

一つひとつ順を追って解説します。

介護する人の視点も忘れない

「介護リフォーム=介護される側が介護を受けやすい家に改修する」とイメージされる方も多いでしょう。

しかし、在宅介護は介護をする「介護者」が居て成立する介護形態です。そのため、介護リフォームは本人だけでなく、介護する人にも配慮した内容でなければなりません。

例えば、トイレに対して「車椅子を使用していても、楽に出入りできるようにする」という目的で、スペースを広くするリフォームを行ったとします。

しかし、トイレが汚れたときに掃除するのは介護者です。もし必要以上に広いトイレにしてしまうと、掃除をするときの介護者の負担は増えてしまいます。

「トイレが汚れたときに、介護者が掃除をしやすい広さ」という視点も、介護リフォームにおいては重要なのです。

身体状況に合ったリフォームを行う

介護リフォームは家の構造や本人の心身状態、そして本人と介護者の体の大きさや筋力量などによって変わります。

例えば、「車椅子を使っている方」と一口に言っても、自分の手で車輪のハンドリムをつかんで自走できる人もいれば、介護者の介助がなければ移動できない方もいます。

もし自走できるのであれば、車輪を回すときに手を壁などにぶつけないように、廊下に幅を持たせるリフォームが必要です。

車椅子を使っている点は同じでも、実際にどのような介護が必要なのかは人によって異なり、介護リフォームも本人の身体状態に合わせた内容でなければなりません。

介護リフォームで大事なことは一律に手すりやスロープを設置するのではなく、障害の部位や自力でできる内容など、本人の状態をしっかり把握し、それに合った形で改修の計画を立てることです。

先のことも考えておく

自分や家族が要介護状態となったとき「介護を受ける側と介護をする側の両方が不便を感じるようになった…」ということはよくあります。

そのため、将来に備えて、在宅介護をする際に障害になりそうな場所を発見しておくことも大事です。

なぜなら、在宅介護が始まってしまうと日々の介護に追われることになり、介護リフォームについて検討する余裕がなくなるからです。

また、リフォームの規模によっては、改修工事中に家の中を空ける必要もあります。本人と介護者が仮住まいに移り住み、そこで介護をするのは大変です。

だからこそ、介護リフォームは早めに計画を立てることが重要です。

介護リフォームのポイントと事例

この項目からは以下の4箇所を例に、介護リフォームの内容とポイントを解説します。

- 浴室

- 玄関

- トイレ

- 階段

ご自宅の環境や介護を必要とする方の状態と照らし合わせながら見ていきましょう。

浴室

浴室は自宅の中で高齢者の転倒が起こりやすい場所のひとつです。

元気な人にとっても濡れた床は滑りやすく、足腰の弱くなった高齢者にとっては転倒リスクが一層高まります。

また、高齢になってくると意外に難しくなってくるのが「浴槽のまたぎ」。浴槽の縁をまたぐことに難しさを感じたら、低めの浴槽に変えることを検討しましょう。

そのほか、浴室の「戸」が開き戸になっていると出入りがしにくくなるので、引き戸を導入して出入りを楽にすることも有効です。

その他、浴室内に段差がある場合はスロープを設置することもできます。

玄関

玄関のバリアフリー化は安全に外出するために欠かせない改修と言えます。

体が不自由になると段差につまずきやすくなるほか、片足で体を支えられず、靴を脱ぐときに転倒してしまう危険性もあります。

また、車椅子を使うようになったとき、車椅子のまま家の中に入れる仕様になっていなければ、玄関での乗降作業が負担となるでしょう。

移動時につかまる手すりをつけたり、雨の日でも滑りにくい素材にしたりすれば、安心して使えます。

トイレ

介護する人、される人の両方が使いやすいトイレにするには、出入りをしやすくすることが重要です。

出入りがしやすいトイレには「ドアの開閉がしやすいこと」「廊下とトイレの間の段差が解消されていること」が求められます。

また、筋力が弱まっているため、体を安定させて移動できるようにL字型の手すりをつくっておくこともポイントです。

トイレの中に「スリッパ」を置いているご家庭も多いかもしれませんが、これも高齢者にとってはつまずきや転倒の原因に。

裸足で入っても冷たくない、滑りにくい床材に変えて、スリッパをいちいち履かなくても使えるようにしましょう。

階段

階段の改修では「適切な場所に手すりをつけること」と「段差をゆるやかにすること」がポイントです。

高齢者にとって安全な階段の決め手は、床の滑りやすさとつかまれる場所の有無です。

滑りやすい床の場合、転倒のリスクはどうしても高まりますが、つかまれる手すりなどがあれば、移動が楽になり、歩行介助時における介護者の負担も軽減できます。

高齢になると、腰や背中が曲がってくる人も少なくありません。そういった体格や姿勢に合わせて手すりを設置するようにしましょう。

1段ごとの段差が少ない方が足腰への負担が少なく、介護者も介助しやすくなるでしょう。

介護リフォームにかかる費用目安

続いて、上記で紹介した事例ごとに、介護リフォームにかかるおおよその費用を紹介します。

介護リフォームを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

浴室の費用相場

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 浴室拡張 | 40万円 |

| シャワー用車椅子の購入 | 10万円 |

| バスリフトの設置 | 30万円 |

| 入浴台の設置 | 3万円 |

| 洗面台の設置 | 2万円 |

| 段差の解消(すのこ設置) | 25万円 |

| 床材の変更 | 5万円 |

| ドアの折戸への変更 | 7万円 |

| 手すりの設置 | 3~5万円 |

浴室の拡張を考えている場合、予算だけでなく実際に拡張できるスペースがあるかどうかを事前に確認しましょう。

浴室へとつながる廊下や前室などの導線のスペースを削って拡張してしまうと、浴室へのアクセスが悪くなってかえって転倒リスクを高めてしまう可能性があります。

玄関の費用相場

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 段差を低くする | 1万円~ |

| スロープの設置 | 20万円~ |

| 昇降機の設置 | 20万円~ |

| 手すりの設置 | 6万円~ |

| 玄関椅子の設置 | 3万円 |

| 照明器具の設置 | 1万円~ |

| 床材の変更 | 5万円~ |

スロープを設置するためには、浴室と同様に玄関まわりにある程度のスペースが必要です。

自宅の玄関スペースを確認して、スロープを設置できるだけの余裕があるかどうか、確認してください。

トイレの費用相場

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 和式から洋式への変更 | 18万円~ |

| 手すりの設置 | 5~10万円 |

| ドアの引き戸への変更 | 10~20万円 |

| 段差の解消 | 0.2~10万円 |

| 手洗い台の変更 | 5~15万円 |

| スペースの拡張 | 10~30万円 |

| 補高便座の設置 | 2万円~ |

| 昇降式便座への変更 | 10万円~ |

| 温水洗浄便座の設置 | 7万円~ |

トイレの入り口を開きドアから引き戸に変更すると、車いすのままでも進入しやすくなります。

また、軽い力で開閉できる引き戸は、握力が低下した高齢者でも扱いやすいことがメリットです。

階段の費用相場

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 手すりの設置 | 10~15万円 |

| 階段を緩やかにする | 30万円~ |

| 昇降機の設置 | 50万円~ |

階段に昇降機を設置する場合、最低でも50万円以上の予算が必要です。

また、昇降機は定期的な点検・メンテナンスが必要です。そのため維持費が発生するなど、まとまった費用がかかることを踏まえて設置を検討しましょう。

介護リフォームの補助金

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費とは

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費とは、介護保険制度を利用することで、介護リフォーム費の補助を受けられる制度です。

ご自宅を介護リフォームしたいと思ったら、まずは介護保険制度の利用を検討しましょう。

申請すれば住宅の改修にかかる費用が最大20万円まで1割(所得によって2~3割)の自己負担で利用できます。つまり、最大20万円かかる改修工事を、2万円の負担で行えます。

なお、上限20万円の枠は一度に使い切る必要はなく、数回に分けて申請することも可能です。

また、要支援や要介護のランクが3段階以上あがったときや、転居したときは改めて上限20万円まで補助を受けることができます。

自治体によっては、独自で上乗せの補助をしているところもありますので、お住まいの自治体の窓口で確認してみてください。

対象となる人

介護保険を利用した介護リフォーム補助を利用するには、以下の条件があります。

- 改修するのが自宅であること

- 要介護認定を受けていること

- 改修する自宅に住んでいること

在宅で介護生活をされている方は、ケアマネージャーに相談してみましょう。

対象となるリフォーム内容と条件

介護保険が適用となる場合、対象となるリフォーム内容にはさまざまな条件があります。それぞれ条件を満たしているのか、事前に確認しましょう。

| リフォーム内容 | 適用条件 |

|---|---|

| 手すりの設置 | 廊下・便所・浴室・玄関などに設置するもので、取り付け工事を伴うもの。※福祉用具貸与に該当する手すりの設置は適用外となります |

| 床の段差解消 | 居室・廊下・便所・浴室・玄関など、各室間の床の段差を解消する場合。 |

| 床の材料変更 | 車椅子に不向きな畳や、滑りやすい床を、フローリングや固い床材に変更。 |

| 引き戸の設置 | 開き戸を、引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに変更。ドアノブの変更、戸車の設置なども対象。 |

| 洋式便器に変更 | 和式便器から、洋式便器に変更する場合のみ対象。※洋式から洋式への変更は適用外となります |

リフォームであれば何でも適用されるのではなく、あくまでも要介護者の生活課題を解決するための改修に限定されています。

例えば、洋式トイレから、より良い洋式トイレへの取り替えは、補助対象外に。手すりに関しても、福祉用具貸与に該当するものであれば対象外と見なされます。

【介護度別】介護用品のレンタル種目一覧(介護保険の対象となる福祉用具)

「車椅子を使うようになって畳の部屋が使えなくなった」「お風呂の段差を解消して安心して入浴できるようにしたい」という場合には制度を利用できますので、ケアマネージャーに相談してみましょう。

受給の流れ

介護保険適用の住宅改修を行う流れは、以下の通りです。

- ▼ 介護認定

- それぞれの自治体から介護認定を受ける

- ▼ ケアマネージャーに相談

- 住宅改修プランを一緒に検討

- ▼ ケアプラン作成

- リフォーム計画を立てる

- ▼ 住宅改修費の申請

- 事前に市区町村の担当窓口に申請を行う

- ▼ 介護リフォームの設計・工事の依頼

- 設計・工事を依頼する業者を探す

- ▼ 調査への立ち会い

- 家の調査に立ち会い、介護リフォームの希望を詳しく説明

- ▼ 介護リフォームのプラン検討

- 施工業者から提示された「リフォームプラン」をチェック

- ▼ 費用の確認・契約

- 見積書内の自己負担額などを確認

- ▼ 市区町村に申請書類の一部を提出

- 申請書や工事の見積書や図面を提出

- ▼ 施工完成

- 工事が完了する

- ▼ 施工業者に工事費の支払い

- 費用の全額をいったん支払い、施工業者から領収書などを受け取る

- ▼ 市区町村に支給申請書類を提出

- 介護リフォーム完了の報告

- ▼ 住宅改修費の支給

- 市区町村から補助金が支給される

工事が完了したら工事費用を払う必要があります。また、介護給付を受ける方法によっても上記の流れが一部異なります。

いずれも注意したいのは、申請のタイミング。給付を受けるのは工事後ですが、工事前に自治体に給付申請をする必要があります。

なお、施工業者から保険給付の対象とならないような工事を勧められることもあるので、内容をしっかりと確認しましょう。

「償還払い」と「受領委任払い」の違いとは?

介護保険を使って住宅改修を行う場合、介護給付を受ける方法には「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。

このうち「償還払い」の場合は、工事完了後に工事費の全額を施工業者に払う必要があります。領収書を申請書とともに窓口に提出すると、自己負担分を除く金額が自治体から払われる仕組みです。

一方の「受領委任払い」では業者への支払いは自己負担分のみ。必要な書類を窓口に提出することで、給付金が業者に直接支払われます。

また、受領委任払いの利用には「保険料滞納による給付制限を受けていないこと」などの要件があります。工事の契約をする前に、利用できるかどうか窓口で必ず確認しておきましょう。

住宅特定改修特別税額控除

住宅特定改修特別税額控除とは、マイホームでバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、耐震工事を含む増改築をした場合に、所得税の特別控除が受けられる制度です。

本人が所有している居住用家屋であれば、住宅ローンの利用も問題ありません。

控除対象の限度額

バリアフリー化を目的とした改修工事では200万円を上限に、最大10%の控除を受けることができます。

つまり、200万円の工事を行った場合、最大20万円の控除を受けることが可能です。

適応条件

令和5年(2023年)12月31日までに、工事をおこなって居住している必要があります。

以下のいずれかに該当する方であれば、控除を受けることが可能です。

- 住宅特定改修特別税額控除の対象者

-

- 50歳以上

- 要介護認定を受けている

- 障害者認定を受けている

- 居住者または親族のうち、(2)または(3)該当する者、または世帯に65歳以上の人と同居している

自治体によって条件が異なるケースもあるので、利用を検討している方は一度市町村の窓口などに問い合わせてみましょう。

市区町村独自の補助金も確認する

介護リフォームで活用できる助成金は、介護保険だけではありません。

各自治体が独自に行う住宅改修費制度などがあり、活用することで改修費を抑えることができます。

ただ、助成金の支給額や支給方法、支給を受けるための条件などは自治体によって異なります。

住んでいる自治体がどのような助成制度を実施しているのか、役所の介護保険課の窓口やホームページなどで確認しておきましょう。

介護リフォームで失敗しない業者選び

ここからは、介護リフォームを依頼する施工業者を選ぶときの注意点について解説します。

介護リフォームの失敗事例なども参考にしながら、納得のいく介護リフォームが行えるよう確認していきましょう。

失敗事例を前もって知っておこう

介護リフォームの失敗例から一部を紹介します。

- 失敗事例1:お風呂の手すり

- 手すりが太すぎて握れない。

- 失敗事例2:トイレの手すり

- トイレの両側に大きな手すりをつけてしまい、よく体をぶつけてしまう。掃除が不便になった。

- 失敗事例3:照明器具を蛍光灯からLEDに交換

- 施工業者が照明器具をLEDへの交換を提案されたが高価だったので断った。しかし、蛍光灯の交換作業が負担となった。

- 失敗事例4:不要なリフトをつけてしまった

- 将来車椅子の生活になる可能性を考えて階段にリフトを設置してみたものの、まったく使っていない。定期的な点検費用も必要で費用の工面が大変。

介護リフォームは、「先々のことを考えたリフォーム」と「介護が必要な人のためのリフォーム」とでは内容が異なります。

この2つを混同すると、リフォーム後に「こうした方が良かった」という後悔する可能性もあるので、事前にしっかりと計画しましょう。

トラブル回避のためにも業者選びは重要

介護リフォームを検討する場合、施工業者選びも重要なポイントです。

なかには「介護保険適用だから」といった誘い文句を投げかけ、体の状況に合わない工事を施工しようとする業者もいます。

ほかにも、スロープや手すりなどを必要以上に設置しようとしたり、望んでいないのに高額な材質を使って工事費用を高額にしたりしようとする業者も少なくありません。

工事が始まってしまう前に、見積もり内容をしっかりと確認しましょう。見積もりの項目がざっくりとしているところは、細かな内容を確かめることも必要です。

工事の内容が介護を受ける人の体の状況に照らし合わせてみて妥当かどうかについては、ケアマネージャーに相談しましょう。

良い業者選びのポイント

施工業者を選ぶ場合、業者側が「福祉用具専門相談員」や「福祉住環境コーディネーター」など、福祉関連の専門知識を持つ人が関わっているかどうかを確認しましょう。

福祉の専門家がきちんと身体状況や生活状況、要望を把握してくれるかどうかは業者選びにおける大きなポイントです。

また、これまで介護リフォームをどのくらい行ったのか、作業実績を確かめることも大事です。

こうした業者に関する情報は、担当のケアマネージャーが豊富に持っているので、ケアマネージャーの助言を参考にしながら業者を決めていくようにしましょう。

また自治体によっては、自治体が主催する住宅改修の研修会に参加した業者を公表していることもあります。

2018年からは自治体も改修内容をチェックする義務が生じた

厚生労働省はケアマネージャーに「住宅改修を行う際に複数の事業者から見積もりを取ることを利用者に促す」と義務付けています。

事業者によって価格や施工水準のばらつきが大きいことの対策として施行された措置です。

また、厚生労働省は「介護保険最新情報Vol.664」の通知において、利用者が自治体の窓口に提出する見積書の新たな様式を提示しました。

改修の内容や施工費、材料費の内訳が明確にわかる仕様となっており、今後はこれを活用するよう各自治体に呼びかけています。

在宅介護と施設介護の違い

ここからは在宅介護と施設介護の違いを、メリットとデメリットを挙げながら解説していきます。

介護リフォームを検討している方も改めて、このまま在宅介護を続けたほうが良いか、施設への入居を検討したほうが良いのか、参考にしてみてください。

在宅介護のメリット・デメリット

在宅介護のメリットとデメリットは以下の通りです。

- 在宅介護のメリット

-

- 慣れ親しんだ自宅で暮らし続けられる

- 介護度が低い場合は介護費用が安くなる傾向がある

- 在宅介護のデメリット

-

- 要介護度に応じて、家族の介護負担が大きい

- 家族の介護スキルでは適切な介護が受けづらい

- 医療的ケアが必要な場合は在宅介護が難しい

このように、在宅介護は自宅を介護の場として利用できる反面、本格的な介護が必要になった場合には対応できないケースも少なくありません。

施設介護のメリット・デメリット

続いて、施設介護のメリットとデメリットを見ていきましょう。

- 施設介護のメリット

-

- 介護のプロから高いレベルのケアが受けられる

- 一人暮らしの高齢者も安心して暮らせる

- 介護者である家族の負担も軽減できる

- 施設介護のデメリット

-

- 新しい環境に慣れるまでに時間がかかる場合

- 在宅介護よりも介護費用が割高になる傾向がある

施設入居に伴い費用が高くなる傾向がある一方、在宅では困難な医療ケアや専門的な介護を受けることができるのは大きなメリットと言えるでしょう。

費用の違い

在宅介護と施設入居それぞれにかかる費用を比較してみましょう。

以下は要介護認定を受けている方のうち、最も多くの割合を占めている要介護1の方の費用例です。

【状態像が図でわかる】要介護1とは?認定基準や一人暮らしのケアプラン例を解説

要介護1の方の費用例

| 在宅介護 | 介護付き 有料老人ホーム |

住宅型有料 老人ホーム ・サ高住 |

グループホーム (2ユニット) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 収入 | 年金 | 25万円 | |||

| 支出 | 月額利用料 ※家賃・管理費等 |

0円 | 10万6,000円 | 7万円 | 8万円 |

| 生活費 ※食費・水道光熱費等 |

20万4,865円 | 10万5,000円 | 7万5,000円 | 5万4,000円 | |

| 介護サービス費 ※自己負担1割 |

6,100円 | 1万6,140円 | 1,776円 | 2万2,560円 | |

| 医療費 | 7,754円 | ||||

| 介護用品購入費 ※おむつ・介護食等 |

3,671円 | 6,131円 | 6,131円 | 3,671円 | |

| その他 ※妻の生活費等 |

0円 | 9万円 | |||

| 支出合計 | 22万2,390円 | 33万965円 | 25万661円 | 25万7,835円 | |

| 収支 | 2万7,610円 | ▲8万965円 | ▲661円 | ▲7,835円 | |

なお、施設介護の費用は地域や運営法人によっても左右されるため、一律にどちらが高いか安いかを比較することは難しい問題です。

また、要介護1と要介護5の方では必要な介護サービスの内容や回数が大きく異なるため、全体の費用にも差が生まれます。

入居目的にあったおすすめの老人ホーム

「賃貸住宅で介護リフォームができない」「増改築をともなう自宅の改修が難しい」など、介護リフォームが難しい場合は老人ホームへの入居も検討しましょう。

老人ホームは、バリアフリー設計で介護リフォームの必要がない環境で本格的な介護が受けられます。

また介護リフォームにかかる費用を施設入居に充てることで、こうした費用差も十分埋められることもできるでしょう。

介護認定を受けていなくても入居できる「サ高住」

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、要介護認定を受けていない自立の方でも利用できます。

入居条件は原則60歳としている施設が多いですが、施設によっては60歳未満でも受け入れているケースがあります。

仮に入居後、介護が必要となった場合も外部の介護サービスを契約して利用できるため、サ高住で暮らし続けることは可能です。

そのほかにも「外出や外泊を含めて生活の自由度が高い」「施設による生活相談サービスが受けられる」など、一人暮らしでは不安な方にも向いている施設です。

ただし、要介護度が高くなった場合は、施設の定める退去条件に従って退去(転居)を求められることがあるので、事前に確認しておきましょう。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探す入居者とのコミュニケーションを楽しめる「住宅型」

住宅型有料老人ホームは、サ高住と同じように比較的介護度が軽い方が多く入居している施設です。

サ高住と違って食事の提供などの生活支援サービスがあるほか、施設主催のイベントやレクリエーションが充実しています。

介護が必要になった場合はサ高住と同様に、個別に訪問介護などの在宅介護サービス事業者と契約。必要最低限の介護サービス費のみを支払います。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す他の人はこちらも質問

介護保険による住宅改修はいくらまで?

介護保険制度での住宅改修費の限度額は最大20万円まで、自己負担1〜3割で利用可能です。20万円の改修費で1割負担の場合、自己負担額は2万円となります。

介護保険における住宅改修はどこまで?

住宅改修費は介護保険サービスなので、最大20万円までなら自己負担1割、もしくは2〜3割で修繕が可能です。要支援・要介護が3ランク上がったり、転居したりしたときは再び上限20万円の補償を受けられます。

介護保険の住宅改修何回までできる?

住宅改修費の利用は原則1人1回です。複数回のリフォームを行っても、対象となる保険対象は1回のみです。住宅改修費は個人に1回なので、家族それぞれで住宅改修費を利用することができます。

介護保険で手すりはつけられますか?

工事で手すりを付けるときは、介護保険サービスが適用され住宅改修費を利用できます。限度額は20万円で、自己負担1割であれば2万円の負担となります。

この記事の

この記事の