要介護度とは

要介護度とは、日常生活の中でどの程度の介護(介助)を必要とするかを示す物差しです。

要介護度は介護保険の要介護認定を申請することでランク付けされます。大きく分けて「要支援」と「要介護」の2種類があります。

さらに要介護度は細かく分けることができ、「要支援1~2」「要介護1~5」「自立(非該当)」の合計8段階に分類されます。

要支援や要介護の認定を受けると介護保険が適用されます。要支援1~2であれば介護予防サービス、要介護1~5であれば介護サービスが利用できます。

なお、要介護認定を申請したものの、申請者が健康な状態とみなされれば、どの要介護区分にも属さない「非該当」と認定されます。この場合、介護保険サービスは利用できません。

要介護度の区分と身体状況

要介護区分に分類される際の心身状態は以下の通りです。

| 区分 | 心身の状態 |

|---|---|

| 自立 | 日常生活に支援や見守りが必要ない。 |

| 要支援1 | 基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部動作に見守りや手助けが必要。 |

| 要支援2 | 筋力が衰え、歩行・立ち上がりが不安定。介護が必要になる可能性が高い。 |

| 要介護1 | 日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。認知機能低下が少しみられる。 |

| 要介護2 | 要介護1よりも日常生活動作にケアが必要で、認知機能の低下がみられる。 |

| 要介護3 | 日常生活動作に全体な介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖・歩行器・車いすを使用している状態。認知機能が低下し、見守りも必要になる。 |

| 要介護4 | 要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要。思考力や理解力も著しい低下がみられる。 |

| 要介護5 | 日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。 |

【介護度別】認定基準一覧表

要介護認定は、厚生労働省が定めた「要介護認定基準時間」が基準になっています。

要介護認定基準時間とは「介護の手間」にかかる時間を表しています。高齢者の能力・介助の方法・障がいや現象の有無をもとに、統計データより推計されます。

以下は要介護度ごとに定められている認定基準時間をまとめた一覧表です。

| 区分 | 介護にかかる時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

介護にかかる時間に応じて、介護度も重くなっていることがわかります。

要支援と要介護の違い

要支援と要介護で異なる点は「利用できるサービスの種類」「介護保険サービスの申請方法」「本人の身体状況」の3つです。

| 区分 | サービス | 申請場所 |

|---|---|---|

| 要支援 | 介護予防サービス | 地域包括支援センター |

| 要介護 | 介護サービス(居宅・施設) | 居宅介護支援事業者 |

要支援の場合、要介護状態になることを予防する「介護予防サービス」を介護保険適用で利用できます。

介護予防サービスを利用するには、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)が必要です。ケアプランの作成を希望する方は地域包括支援センターに依頼しましょう。

要介護の場合、食事や排せつ、入浴の介助など、生活上のケアを行ってくれる介護サービスを利用できます。

要支援と同じくケアプラン(介護サービス計画)の作成が必要ですが、申請場所はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者に依頼する必要があります。

続いて、要支援と要介護の認定が分かれ目でもある「状態の安定性」「認知機能」について解説します。

状態の安定性

要支援は基本的に一人で生活できるものの、部分的に介助が必要です。

例えば、「入浴時に体を洗うことはできるものの、浴槽をまたぐことが難しい」などの状態が該当します。

一方、要介護状態は、日常生活全般で介助が必要です。

例えば、「介助がないと食事・入浴・排せつなどの行為が難しい」などの状態が該当します。

認知機能

要支援と要介護の線引きは、認知機能の状態によっても変わってきます。

要支援の場合、認知症であっても日にちを忘れるなどの軽度の状態です。

一方で要介護は、記憶障害が悪化し、徘徊や妄想、暴言などの周辺症状もみられる状態です。

要支援1とは

要支援1とは要介護認定の中では最も軽度で、非該当(自立)に近い状態です。

ケアを受けなければ生活ができないほどではありませんが、立ち上がりの動作や家事などに、部分的に見守りやサポートを必要とします。

要支援1の認定を受けた場合、現状の心身状態の維持または改善を目指して介護予防サービスを利用しましょう。

栄養バランスの取れた食事を摂り、規則正しい生活を送ることが大事です。

要支援2とは

要支援2とは、介護を必要とする状態ではないものの、一定の社会的支援を必要とする状態です。

生活習慣の改善や心身状態の悪化を防ぐための運動など、介護予防への取り組みが求められます。

食事や排せつ、入浴といった日常生活を送る上で欠かせない動作に介助が必要なときは要介護1に該当しますが、要支援2ではそこまでのサポートは必要ありません。

生活支援を必要としつつも、ケアが不要なときは要支援2に認定されます。

要介護1とは

要介護1とは、食事など身の回りのことはほぼ自力で行えますが、部分的に介護を必要とする状態です。

要支援2に比べると日常生活における複雑の動作を行うことが難しく、心身機能の低下がより多く見られます。

一方、要介護2よりも日常生活でできることは多く、理解力の低下もより軽度です。

食事や排せつなどの動作も、要介護1の段階ではたいていのことは自力でこなせますが、要介護2になるとケアが必要になってきます。

要介護2とは

要介護2とは、日常生活を送る上で見守りや介助を必要とし、家事に加えて食事や入浴、排せつなどの動作でも支援が欠かせない状態です。

要介護2になると認知機能の低下が見られることも多く、お金の管理を自分で行うことが難しくなるケースも少なくありません。

身体機能の維持ができないため、一人で立ち上がりや歩行をすることに危険を伴うようになってきます。

要介護1よりも身の回りのことを自力で行うことが困難で、見守りや介助を必要とする量が多いです。

一方、要介護3では日常生活のことはほぼ自分では行えませんが、要介護2では見守りなどのサポートがあれば自力で行えることは多数あります。

要介護3とは

要介護3とは、立ち上がりや歩行などの動作を自力で行うことが困難で、日常生活のほぼすべてに介護を必要とする状態です。

食事や排せつも自分一人では行うことが難しく、多くの場合認知症の症状も見られます。

要介護3になると生活上で全面的なケアを必要とし、見守りや介助は常時必要です。在宅介護では昼夜問わずの対応となるため、家族介護者への負担が増えます。

要介護2では部分的な介護があれば日常生活を自力で送ることもできますが、要介護3は日常生活全般に介護がなければ生活が困難です。

一方、要介護3と要介護4の違いとして、要介護3の方が意思疎通をしやすく、理解度の低下も軽度の状態にとどまっている点を挙げられます。

要介護4とは

要介護4とは、日常生活を一人で送ることが困難であり、認知機能の低下が見られる状態です。

立ち上がる・歩くといった基本的な動作が難しく、自力で座っていることもできません。

要介護4になると周囲の人との意思疎通も困難になってくるため、介護者の負担が大きくなってきます。介護負担軽減のため、老人ホームへの入居を前向きに検討するケースも多いです。

要介護3に比べると身体機能のみならず、思考力・理解力の低下も著しい傾向があります。

しかし、一部の動作は自分で行うことができ、一定の意思疎通は行えるので、最重度である要介護5よりも必要な介護の時間は少なめです。

要介護5とは

要介護5とは、要介護区分の中では最も重度な状態です。

1日の大半を寝たきり状態で過ごし、ベッドの上で寝返りをする際にも介助が必要になってきます。

要介護4の段階でも日常生活にケアが欠かせませんが、要介護5では心身機能がさらに衰えた状態であり、介護に必要な時間がより長いです。

食事については飲み込む力が弱まり、口から飲食物を摂取することが困難な方もいます。

自立

自立とは、立ち上がりや歩行などの日常生活動作を問題なく自力で行える状態です。

調理や掃除、買い物、選択などの家事や公共交通機関を利用しての外出、薬の服薬管理、電話の利用などを行う能力もあります。

介護保険サービスによる支援がなくても、十分に生活が送ることが可能です。

なお、自立状態でも入れる老人ホームもあります。詳しくは以下の記事を確認してみましょう。

介護が不要でも「将来への備えとして老人ホームに住みたい」と希望する人は約4割!どんな選択肢がある?

自立の方でも入居できる老人ホームを探す身体状況別の要介護度の目安

ここまでは要介護度ごとに心身状態を紹介しましたが、この項目からは以下4つの症状がどの介護度に該当するかを解説します。

- 寝たきり

- ALS

- 認知症

- 胃ろう

寝たきり

寝たきりの状態になると、食事や排せつ、入浴などの日常生活全般で24時間体制での介護が必要です。

介護に要する時間が長く、要介護認定では最も重い「要介護5」の段階に該当します。

ただし、一定の意思疎通ができる場合は、要介護4に認定される場合もあります。同じ寝たきり状態でも、介護者とどの程度コミュニケーションが取れるかによって微妙な違いがあると言えます。

ALS

ALS(筋委縮性側索硬化症)とは、感覚を伴う状態のまま身体・筋肉が動かなくなる病気のことです。

国により難病指定されている病気で、現状の医学では効果が確定している完治の方法がありません。

発病すると筋力低下に伴って箸やスプーンなどが持てなくなり、一人では食事ができません。

病状の進行によって要介護度は上昇し、車いすから便器への移動にも介護が必要になる場合は「要介護4」に相当する状態です。

認知症

認知症の症状が明確に出ているかどうかが、要介護認定の要支援2と要介護1の分かれ目です。

また、認知症の悪化により理解力や判断力が低下し、一人で安全に生活することが難しい場合は「要介護3」、認知症による暴言や暴力、徘徊などの行動が見られる場合は「要介護4」に相当します。

胃ろう

胃ろうとは、咀嚼機能や嚥下機能の低下によって口から食事を摂ることが難しい場合に、胃に穴をあけて器具を取り付け、そこから栄養を摂取する方法のことです。

胃ろうを使用する方は食事や排せつ、入浴を独力では行えず、寝たきりの状態になっているケースがほとんどです。

意思疎通が完全に不能となっていることも多く、こうした状態の場合は「要介護5」に相当します。

胃ろうのケアは看護師が対応する医療行為です。老人ホームに入居する場合は、看護師の配置体制や医療機関との連携体制が充実し、適切なサービスを受けられる施設を探しましょう。

各介護度にあった介護サービス

介護の形態は大きく「在宅介護」と「施設介護」に分かれます。

在宅介護の場合は「訪問介護」や「通所介護(デイサービス)」など自宅で生活する方向けの介護保険サービスを利用可能です。

一方、施設介護の場合「特別養護老人ホーム」や「介護付き有料老人ホーム」で、介護の知識を持つ専門職のサポートを受けながら生活します。

以下で、在宅介護・施設介護に適した要介護度を紹介します。

自宅で利用するサービス

介護者が在宅介護で利用できる介護保険サービスには、以下の種類があります。

訪問型のサービス

- 訪問介護

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 居宅療養管理指導

- 夜間対応型訪問介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所型のサービス

- 通所介護(デイサービス)

- 通所リハビリ(デイケア)

- 訪問看護

- 短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)

訪問+通所の複合タイプ

- 小規模多機能型居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

施設に入居して利用するサービス

介護者が施設に入居して利用できる介護保険サービスには、以下の種類があります。

| 区分 | 施設の詳細 |

|---|---|

| 介護保険施設 | ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老健) ・介護医療院 ・介護療養型医療施設(療養病床)※2018年3月廃止 |

| 地域密着型サービス | ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型介護老人福祉施設 |

| 特定施設 | ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 |

- 介護保険施設

- 介護保険施設とは、介護保険サービスで利用が可能な公的施設です。

いずれの施設も自立~要支援1、2の方は入居することはできないので注意しましょう。 - 地域密着型サービス

- 地域密着型サービスとは名称からもわかる通り、できる限り住み慣れた地域で生活ができるように地域に即した介護サービスを提供しています。

要介護度によって利用できるサービスに違いはありますが、要支援・要介護認定を受けた方であれば地域密着型サービスを利用できます。 - 特定施設

- 特定施設とは24時間体制で介護・看護ケアを受けることができる施設です。

民間では介護付き有料老人ホームが該当し、比較的要介護度が高い方が入居できる施設です。

手厚い介護を定額で受けられるメリットがある一方で、介護を必要としない方の場合は費用負担が大きくなる点に注意しましょう。

介護サービスで使える福祉用具例

介護保険適用で福祉用具をレンタルできます。

ただし、借りることができる福祉用具は要介護認定の段階によって異なります。以下で介護度別にレンタルできる介護用品を紹介していますので確認してみましょう。

- 要支援1~要介護1

-

- 手すり

- スロープ

- 歩行器

- 自動排泄処理装置

- 要介護2~要介護5

-

- 手すり

- スロープ

- 歩行器

- 自動排泄処理装置

- 車いす※付属品も含む

- 特殊寝台※付属品も含む

- 床ずれ防止用具

- 体位変換機

- 認知症老人徘徊感知機器

- 移動用リフト(吊り具を除く)

なお、16種の特定疾病の認定を受けている方の場合は要介護2以上と同様の種目を利用できます。

レンタルできる福祉用具

| 福祉用具 | サービス対象者 | 機能又は構造等 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 要 支 援 |

要介護 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||

| 車椅子 | 自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子、 又は介助用標準型車椅子に限る。 |

||||||

| 車椅子付属品 | クッション、電動補助装置等であって、 車椅子と一体的に使用されるものに限る。 |

||||||

| 特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け 可能なものであって、次の機能を有するもの。

|

||||||

| 特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、 特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |

||||||

| 床ずれ防止用具 |

|

||||||

| 体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居 宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有す るものに限る。体位保持を目的とするものを除く。 |

||||||

| 手すり | 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 | ||||||

| スロープ | 段差解消のためのものであって、 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |

||||||

| 歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動 時に体重を支える構造を有するものであって、次の いずれかに該当するものに限る。

|

||||||

| 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・ クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |

||||||

| 認知症老人徘徊感知機器 | 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーに より感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |

||||||

| 移動用リフト | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体を つり上げ又は体重を支える構造を有するものであっ て、その構造により、自力での移動が困難な者の移 動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改 修を伴うものを除く)。 |

||||||

| 自動排泄処理装置 | 排便機能を有するもの | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、 尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構 造を有するものであって、居宅要介護者等又はその 介護を行う者が容易に使用できるもの ※交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、 尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又は その介護を行う者が容易に交換できるものをいう)を除く。 |

|||||

| それ以外のもの | |||||||

出典:「福祉用具」(厚生労働省)

購入できる福祉用具

レンタルだけでなく、介護保険を利用して福祉用具を購入することも可能です。

以下に対象となる福祉用具をまとめていますので確認してみましょう。

| 福祉用具 | 機能又は構造等 |

|---|---|

| 固定用スロープ | 段差にブロックを敷き、固定的なスロープを作るもの。 |

| 歩行器(歩行車を除く) | 歩行車左右のフレームとこれを連結する中央部のパイプからなり、手あるいは腕などで身体を支えるもの。 |

| 杖 | 体を支え、歩行の安定をサポートするもの。

|

| 腰掛便座 |

|

| 自動排泄処理装置の 交換可能部品 |

尿又は便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |

| 入浴補助用具 | 入浴時の座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具。

|

| 簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水又は排水のために工事を伴わないもの。*1 |

| 移動用リフトの つり具部分 |

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |

| ポータブルトイレ | 持ち運びが可能な簡易型トイレ。トイレまでの移動が難しい場合、ベッドの近くに設置して使用する。 |

※1「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質でも使用しないときに立て掛けて収納できるものを含みます。また、必要があれば居室で入浴が可能なもの

要介護度と介護費用

介護保険では要介護認定の段階ごとに支給限度額が定められています。支給限度額とは介護保険から給付されている毎月利用できる介護サービスの限度額のことです。

支給限度額は要介護度によって異なり、支給限度額内で介護サービスを利用した場合は所得に応じて1~3割の負担のみで済みます。支給限度額を超えてサービス利用した場合、超過した分は10割負担です。

負担を増やさないためにも、支給限度額内におさまるようにサービス利用をするのが望ましいといえます。

各要介護度ごとの支給限度額と自己負担額

要介護度別の支給限度額と自己負担限度額は以下の通りです。

| 利用限度額 (30日) |

自己負担額 (30日) |

|

|---|---|---|

| 要支援1 | 5万320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 | 1万531円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 |

| 要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 |

※1単位―10円、自己負担割合1割の場合

介護保険サービスを利用する際にかかる費用は、全国一律の単位数によって決まっています。

なお、上記の表は1単位10円で計算していますが、単位は人件費の相場などを踏まえて計8つの地域区分に10.00円~11.40円地域単価が定められているので注意が必要です。

都市部などでは地域単価が高くなっているため、サービス利用をする場合は、お住まいの自治体の地域単価を確認しましょう。

続いて、特定施設入居者生活介護に入居した場合の自己負担額は以下の通りです。

| 限度額(単位) | 自己負担額(30日) | |

|---|---|---|

| 要支援1 | 5,032 | 5,032円 |

| 要支援2 | 1万531 | 1万531円 |

| 要介護1 | 1万6,355 | 1万6,355円 |

| 要介護2 | 1万8,362 | 1万8,362円 |

| 要介護3 | 2万490 | 2万490円 |

| 要介護4 | 2万2,435 | 2万2,435円 |

| 要介護5 | 2万4,533 | 2万4,533円 |

※1単位―10円、自己負担割合1割の場合

特定施設入居者生活介護は、介護保険サービスの一種。要介護1以上の認定を受けた方を対象に、食事・入浴・排泄の介助、機能訓練などのサービスを提供しています。

特定施設入居者生活介護には、介護付き有料老人ホームのほか、サービス付き高齢者向け住宅やケアハウスの指定を受けている施設があります。

また、いずれの場合も要介護度が上がるほど利用限度額は高くなり、それだけ多くの介護保険サービスが利用可能です。

介護度と自己負担額の関係

介護保険制度では、要介護状態の方が保険適用でサービス利用できる範囲=利用限度額が要介護度別に規定されています。

利用限度額は要介護度が高いほど、介護保険内でより多くのサービス利用が可能です。

そのため、例えば要介護1のときに利用限度額が超えてしまうので利用をあきらめていたサービスも、要介護2に認定されると利用できる可能性が生じます。この点は要介護度が上がることの大きなメリットです。

ただし、同じ介護保険適用のサービスであっても要介護度が上がると一回あたりの単位数が上がるため、利用者の負担額は増えます。

もし要介護1から2に上がっても利用するサービスが要介護1のときと同じであれば、単純に単価が上昇します。

介護保険の対象者

介護保険の加入者は40~64歳までの「第2号被保険者」と65歳以上の「第1号被保険者」とに分かれます。

このうち、介護保険サービスを利用できるのは、原則として第1号被保険者である要介護者です。

第一号被保険者

65歳以上の方は第1号被保険者の場合、介護保険の受給要件は要支援1~2、要介護1~5の認定を受けていることです。

要支援であれば介護予防サービス、要介護であれば介護サービスが利用可能です。

第二号被保険者

介護保険は40歳から必ず加入する必要があり、64歳まで第2号被保険者に分類されます。

第2号被保険者では介護保険の受給要件は、要介護・要支援状態となった理由が老化に起因する16種類の特定疾病(がんや関節リウマチ、ALS、初老期における認知症など)による場合です。

【要介護度別】身体状況にあったおすすめの老人ホーム

この項目では、要介護度別におすすめの老人ホームを紹介しています。

入居目的や身体状況に合わせて施設を選ぶことができるように、それぞれの施設の特徴を解説していますので、ぜひ参考にしてください。

もし実際の施設をチェックしてみたいと思ったら、緑のボタンから確認できます。

自立~要支援の方は「サ高住」がおすすめ

日常生活で介護を必要としない方の場合、自宅と同様の生活を送ることができるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)がおすすめです。

商業施設などに外出する際も施設側への事前申請などは必要ありません。自由な生活を送れるのは、サ高住の大きな特徴です。

居室内にキッチンや浴室などを完備しているので、自分のライフサイクルを入居後も維持できます。

有料老人ホームでは入浴、食事などの時間帯が決まっていますが、サ高住ではそうしたスケジュールには縛られることもありません。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探す要支援~要介護2の方は「住宅型」がおすすめ

日常生活の一部で介護を必要とする方は住宅型有料老人ホーム(住宅型)がおすすめです。

介護保険の居宅介護サービスを利用することで、自分が必要としている介護を受けることができます。サ高住よりも共同生活の性格が強くなり、入居者同士で交流する機会が多いです。

イベントやレクリエーションが充実しており、一人暮らしの高齢者の方も、寂しい思いをせずに老人ホームの暮らしを楽しめます。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す要介護3~5の方は「介護付き」がおすすめ

日常生活のほとんどに介護を必要とする方は介護付き有料老人ホーム(介護付き)がおすすめです。

住宅型などで利用する居宅介護サービスの場合、介護を必要とする場面が多くなるほど介護費用が高額になってきます。

しかし、介護付きでは毎月定額で介護を受けられるので、どれだけ介護サービスを利用しても追加費用はかかりません。

看取りに対応している施設が多く、終末期になっても転居の必要がない点も大きな特徴です。

介護職員も多く、医療ケアも受けることができるので、寝たきりの方も安心して入居できます。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す認知症の方は「グループホーム」がおすすめ

認知症ケアを受けたいと考えている方には、グループホームがおすすめです。

認知症に特化した専門スタッフからケアを受けることができます。レクリエーションやイベントも認知症ケアに関連した内容が多いです。

入居後は入居者同士で数名~9名のユニットを形成し、グループごとに共同生活を送ります。清掃や洗濯、調理などの家事作業に取り組むことで脳に刺激を与え、認知症の緩和や進行の抑制につなげるわけです。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す施設選びに悩んだら「みんなの介護入居相談センター」を利用しよう

ここまで介護度別におすすめの施設を紹介してきましたが、同じ施設種であっても個々の施設には大きな違いがあり、自分に合った施設を探すのは大変です。

「みんなの介護 入居相談センター」では、プロの相談員があなたの入居目的や身体状態に合った施設を無料で紹介しています。

もちろん、地域や予算など希望条件にあった施設も提案可能です。

資料請求や見学予約などもすべて無料ですので、実際に施設を探す場合は、ぜひご活用ください。

介護認定とは

要介護認定とは介護に必要な度合いを客観的に判断し、数値化した指標です。

要介護認定を受けることで、冒頭で紹介したような介護サービスを利用できるほか、介護リフォームを行う際に補助金を申請できます。

そこで、この項目では介護認定を受けるまでの流れを解説します。

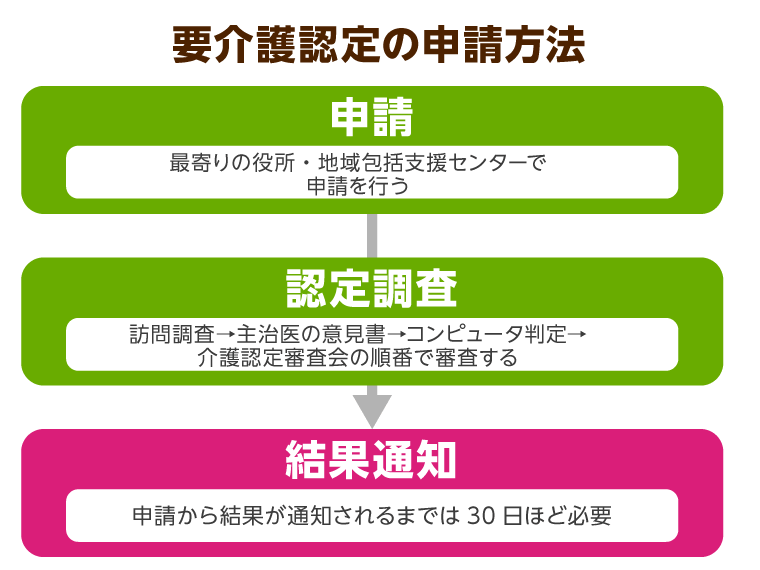

申請から要介護認定を受けるまでの流れ

以下は要介護認定の申請から認定を受けるまでの流れをまとめた表です。

実際に申請をする前に、以下で認定通知が来るまでのプロセスを確認しましょう。

1. 事前準備

要介護認定の申請は市区町村の窓口で行います。申請には介護保険の被保険者証(第2号被保険者の場合は健康保険の保険証)、マイナンバーカードが必要となるため、忘れずに持参しましょう。

また、何らかの理由で本人が申請出来ない場合は代理申請を行うことも可能です。本人に代わり申請できるのは以下に該当する方に限られるので注意しましょう。

- 家族

- 地域包括支援センターの職員

- 居宅介護支援事業者

- 介護保険施設の職員(入居中の場合)

- 病院のソーシャルワーカー(入院中の場合)

2. 調査

調査は市区町村の職員、もしくは市区町村の委託を受けたケアマネージャーが申請者の自宅を訪問して行われます。

調査の際、申請者本人の心身状態や日常生活の様子、家族・住まいの環境などについての聞き取りが行われますが、調査内容は全国共通です。

例えば、本人の「身体機能」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会性への機能」「過去14日間で受けた特別な治療」などが質問されます。

3. 主治医の意見書

主治医意見書は市区町村の依頼に基づき、申請者のかかりつけ医が作成します。

かかりつけ医がいないときは、市区町村が紹介する医師に心身状態を診てもらうことが必要です。

診断は要介護認定を更新する際にも受ける必要があります。そのため、持病がない方も年に一度は職場や自治体の集団検診、医療機関などで健康診断を受けて、問題がないかチェックしてもらいましょう。

4. 一次判定(コンピュータ判定)

一次判定では客観的で公平な判断を行うために、コンピュータによる判定が行われます。

判定には「訪問調査の内容」と「主治医意見書」が対象です。

5. 二次判定(介護認定審査会)

一次判定(基本調査項目の中から特記すべき内容を選び、介護の手間・頻度について明確にする項目)をもとに、保健や医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が審査を行います。

6. 要介護度の決定・判定(認定通知)

介護認定審査会による審査結果に基づいて要介護認定が最終的に決まり、結果は申請者本人に通知されます。介護認定の申請から結果が通知されるまでは30日程度必要です。

認定結果に納得がいかないときは、再審査請求を行なうことができます。また市役所に相談して説明を受けましょう。

それでも納得できない場合、各都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てができます。

要介護度に関するQ&A

平均的な介護年数はどのくらい?

平均的な介護年数は、厚生労働省が公表している平均寿命と健康寿命の差から推測できます。

平均寿命とは、その年に生まれたら何歳まで生きられるかを数値化した指標で、「令和2年簡易生命表の概況」では、男性が81.64歳、女性が87.74歳です。

そして健康寿命とは、一生の間で健康な状態で暮らせる期間のことを指し、厚生労働省が公表している資料の「健康寿命の指標化に関する研究(健康日本(第二次)等の健康寿命の検討」によれば、男性が71.19歳、女性が74.21歳と算出されています。

平均寿命から健康寿命を引くと男性が9.79歳、女性が12.93歳となり、この数値が推測される平均介護期間です。

どの介護度まで一人暮らしできる?

一人暮らしの場合、訪問介護やデイサービスなどを利用しながら生活を継続できるのは「要介護2」程度までです。

それ以上の要介護度になると、日常生活で介助を必要とする場面が増え得るため、独居で生活するのは難しくなるでしょう。

高齢で一人暮らしをされている方は、将来的には安全・安心の暮らしを確保するためにも施設介護に移行することも視野に入れることをおすすめします。

要介護度って何?

要介護度とは、日々の生活を送る上で必要とする介護の度合いを提示したものです。

要支援1〜2と要介護1〜5、自立の8段階に分けられます。要支援は部分的に介助がいる状態で、要介護は1人で生活を送るのが難しい状態を指します。

要介護3とはどの程度?

要介護3は立ったり歩いたりする動作を自力では難しくなり、日常生活のほぼすべてに介護を必要とする状態です。

厚生労働省が定めた要介護認定等基準時間では、要介護3の方にかかる介護の時間を70分以上90分未満としています。

要介護者は何段階?

要介護は1〜5の5段階に区分されます。

要介護のなかで最も介護度が軽いのは要介護1で、最も重たいのは要介護5です。要介護度があがると自力での日常生活は困難となり、介護なしの生活は難しくなります。

要介護認定を受けるとどうなる?

要介護認定を受けると居宅介護や施設など、さまざまな介護サービスを利用できます。また要介護度が上がれば、自己負担額は変わり利用限度額は高くなって、多くのサービスを利用できます。

お住まいの地域から老人ホームを探す

この記事の

この記事の