介護保険の申請方法

申請先は市区町村の窓口

介護保険の利用を考えている方は市町村区の窓口に届け出ましょう。

介護に関する困りごとは「地域包括支援センター」が最初の相談窓口としての役割を担っています。

お住まいの地域にある地域包括支援センターを探してみると良いでしょう。

【相談事例あり】地域包括支援センターとは?4つの役割と利用対象者などをわかりやすく解説

申請のタイミング

要介護認定の申請は、自宅で自力での生活が難しくなったときや、病院を退院後の暮らしに不安を覚えたときに申請するケースが多いです。

ただ、申請するにあたって、決まったタイミングはありません。本人または家族が必要と感じたときに申請しましょう。

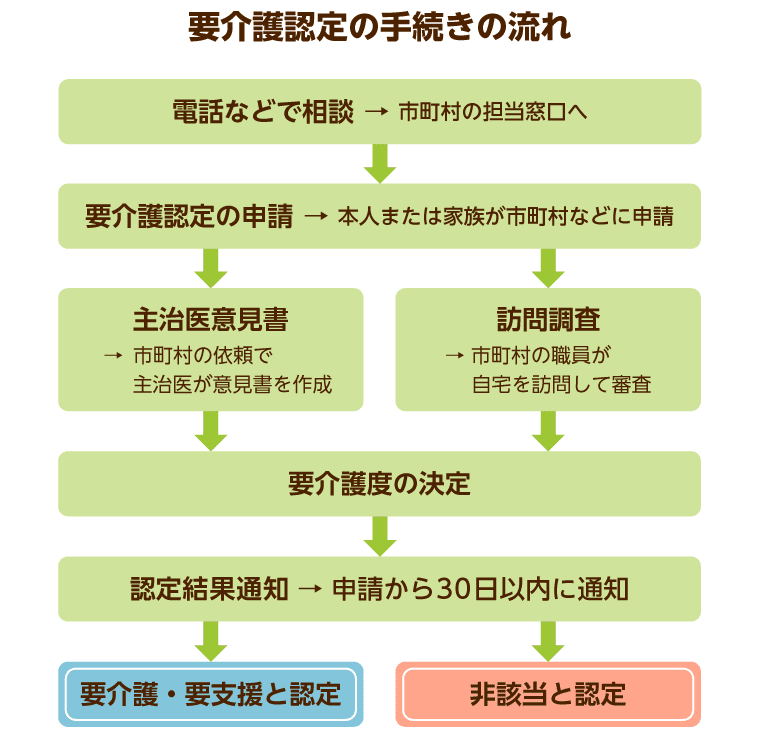

介護保険申請手続きの流れ

冒頭でもお伝えした通り、介護保険サービスの利用には「要介護認定」が欠かせません。

そこで、この項目では要介護認定の申請から、介護保険サービスを開始するまでの流れを解説します。

- 要介護認定を申請する

- 申請書の提出

- 訪問調査の日程調整

- 訪問調査

- 一次判定

- 二次判定

- 要介護認定の通知

- ケアプランの作成

- サービスの利用開始

以下で、一つひとつ確認していきましょう。

1. 要介護認定を申請する

市区町村に要介護認定の申請をしましょう。

申請を受けた市区町村は、利用者の心身の状況を調査して「要介護(支援)認定」を行います。

申請できる人

介護サービスを受けられるのは原則「第1号被保険者である65歳以上の方」です。

ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、第2号被保険者である40歳以上64歳以下の方も介護保険サービスを利用できます。

| 区分 | 年齢 | 要件 |

|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 要介護・要支援状態になった場合 |

| 第2号被保険者 | 40歳~64歳 | 16種類の「特定疾病」と診断された場合 |

40~64歳でも申請できるケース

特定疾病を患っている場合、40~64歳の第1号被保険者の方も申請可能です。

特定疾病は末期がんや若年性認知症などのいわゆる難病で、若くても発病すると介護が必要になるため、特例として認められています。

利用者本人・家族以外の申請代行も可能

介護を必要としている本人以外でも、利用者の家族であれば、要介護認定の申請は可能です。

また、もし家族に頼ることが困難な場合は「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者」「介護保険施設」の職員が代行して申請しています。

2. 申請書の提出

要介護申請を行う場合は以下の書類が必要です。

申請に必要なものリスト

- (1)要支援・要介護認定申請書

- 役所・役場の窓口に置いてあるほか、インターネットからもダウンロードできます。

- (2)介護保険被保険者証

- 第1号被保険者(65歳以上)は必要です

- (3)健康保険被保険者証

- 第2号被保険者(40~64歳)は必要です

- (4)マイナンバーが確認できるもの

- ※写しでも可能

- (5)申請者の身元が確認できるもの

- 運転免許証、身体障害者手帳、介護支援専門員証など

- (6)主治医の情報が確認できるもの

- 診察券など

また、本人以外が申請する場合は「委任状」「印鑑」「代理人の身元が確認できるもの」が必要です。

かかりつけ医は早めに決めておく

持病の治療から日頃の健康管理まで相談でき、病気になったら最初に受診する、かかりつけ医を決めておきましょう。

主治医の意見書には病名や症状だけでなく、身体の細かな状態まで記入してもらう必要があるので、本人の状況を理解していない医師だと断られる場合もあります。

また、介護認定には定期的な更新があり、その都度主治医の意見書が必要になることから、早めにかかりつけ医を決めておきましょう。

3. 訪問調査の日程調整

役所に申請を行った後、訪問調査を行うために市区町村の担当者から連絡がきます。

なお、訪問調査は調査員がご自宅、入院中の場合は病室を直接訪問し、本人の心身状態や生活環境について調べるために行われます。

4. 訪問調査

利用者の住まいに市区町村の職員が訪問し、生活状況や心身の状況、特別な医療の必要性などを調査します。

調査形式は所定の質問票に調査員がチェックをしていきます。

調査内容は大きく分けて以下の6項目です。

- 身体機能・起居動作

- 生活機能

- 認知機能

- 精神・行動障害

- 社会生活への適応

- 特別な医療に関する項目

具体的なチェック事項も合わせて紹介しています。

身体機能・起居動作

日常生活を送るうえで必要となる基本的動作に障害があるかどうかをチェックします。

具体的なチェック事項は以下の通りです。

- 身体に麻痺があるか

- 関節の動きに制限があるか

- 寝返りや起き上がりはできるか

- 立位・座位を保てるか

- 視力・聴力に問題ないか

生活機能

自分ひとりで日常生活を問題なく送れるかをチェックします。

- 移乗・移動の動きに問題はないか

- 食事状況に問題ないか

- 排泄・排便を行えるか

- 歯磨き・洗顔・整髪を行えるか

- 衣類の着脱を行えるか

- 外出の頻度はどのくらいか

認知機能

認知機能に問題がないかをチェックします。

- 意思の伝達を行えるか

- 生年月日・年齢・名前を正確に言えるか

- 自分がどこにいるかを理解しているか

- 短期記憶に問題がないか(今日の日付を言えるか)

- 徘徊がみられるか

精神・行動障害

直近1ヵ月間で、精神・行動に不適切な行動がなかったかをチェックします。

- ひどい物忘れがみられるか

- 情緒不安定になることがあるか

- 被害妄想、作り話をすることがあるか

- 昼夜逆転しているか

- 同じ話を繰り返すことがあるか

- 突然大声を出すことがあるか

- 物を破壊する行動がみられるか

社会生活への適応

社会生活を適切に送る能力があるかどうかをチェックします。

- 薬の服薬管理を行えるか

- 金銭管理を行えるか

- 集団行動をとれるか

- 買い物ができるか。

- 簡単な調理ができるか

特別な医療に関する項目

過去14日間に受けた特別な医療(医師または医師の指示のもとでの看護師等によって行われる医療行為)の有無をチェックします。

- 点滴の管理

- 中心静脈栄養

- 透析

- ストーマ(人工肛門)の処置

- 酸素療法

- レスピレーター(人工呼吸器)

- 気管切開の処置

- 疼痛の看護

- 経管栄養

- モニター測定

- 褥瘡の処置

- カテーテル

5.一次判定

一次判定では客観的で公平な判断を行うために、コンピュータによる判定が行われます。

具体的には、厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトを使用し、申請者がどのくらい「介護に時間を要するのか(要介護認定等基準時間)」を分析します。

算出される要介護認定等基準時間が長くなるほど、要介護度は重いと判定されます。

要介護認定等基準時間とは

介護にかかる時間のことを要介護認定等基準時間と言います。

対象となる介護内容は以下の5つです。

- 直接生活介助

- 間接生活介助

- 問題行動関連行為

- 機能訓練関連行為

- 医療関連行為

これら介護にかかる時間と認知症加算の合計を基準に、要支援1から要介護5までを判定します。

以下は要介護の区分ごとに定められている要介護認定等基準時間をまとめた表です。

| 区分 | 介護にかかる時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | 32分以上50分未満 |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

または上記時間に相当すると認められる状態

出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省)

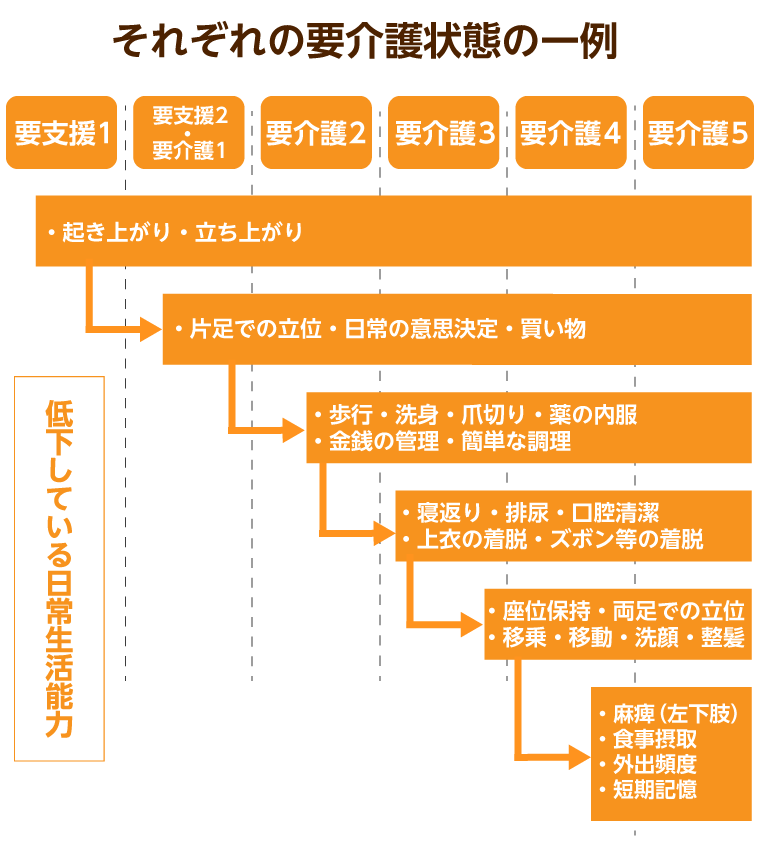

要介護度とは

「要介護度」や「要支援度」は、どれくらい介護を必要としているのかを計る尺度です。

特に要介護状態は、身体上または精神上の障害があります。そのため、入浴・排泄・食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部に6ヵ月間継続して常時介護を要すると見込まれています。

以下は要介護状態をまとめた表です。

要介護度については以下の記事で詳しく解説しています。

6. 二次判定

二次判定では、一次判定の結果と主治医意見書の内容をもとに、「介護認定審査会」で要介護・要支援の認定の判定を行います。

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成されています。

以下は二次判定に用いられるチェック事項です。

- 調査票の特記事項

- 訪問調査の結果の中の「特記事項」のこと

- 主治医意見書(かかりつけ医の意見書)

- 主治医が、所定用紙に意見を記入したもの

- 診療の状況

- 特別な医療

- 心身状態に関する意見(認知症の有無など)

- 介護に関する意見(医学的管理の必要性など)

- 状態像の例

- 要介護度別に示された心身状態のモデル(これを一次判定の要介護度と照合します)

7. 要介護認定の通知

認定結果は、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」のいずれかです。要介護度が明記された結果通知書と、被保険者証が利用者に届きます。

認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」という決まりになっています。もしも、認定通知が遅れる場合は利用者宛に見込み期間と遅れる理由が通知されます。

審査結果に不服がある場合は?

「非該当(自立)」と判定されて介護保険サービスを受けられない人や、想定よりも要介護が低く評価された人も出てくるかもしれません。

そのような場合は認定結果に対する不服申し立てをすることができます。

都道府県設置の「介護保険審査会」に結果通知を受け取った日の翌日から3ヵ月(期間は地域により異なる場合もある)以内に申し立てを行ってください。

8. ケアプランの作成

要介護認定が下りただけでは、介護保険サービスを利用することはできません。

サービス利用を開始するには、「いつ、どこで、どのようなサービスを、どんな目的で利用するか」を記載した介護・介護予防サービス計画書、いわゆる「ケアプラン」を作成し、自治体に提出する必要があります。

または要支援と要介護で利用手順に以下のような違いがあります。

「要支援1~2」の認定を受けた場合

要支援1~2は「介護予防サービス」が利用可能です。

介護予防サービスを利用するには、地域包括支援センターに連絡し、職員と相談しながらケアプランを作成します。

ケアプランを作成する際は、今後どのような形で生活を送りたいのか、どんな介護予防サービスを利用したいのかを、職員に対して伝えることが大切です。

「要介護1以上」の認定を受けた場合

要介護1以上の認定を受けると「自宅で利用するサービス」と「施設に入居して利用するサービス」の2つを受けることができます。

受けるサービスによって、利用までの流れが異なるので注意しましょう。

自宅で利用するサービス

要介護1以上の認定を受けた方が自宅で介護サービスを受ける場合、まずはケアプランの作成をサポートしてくれる「ケアマネージャー」を選ぶ必要があります。

利用したいサービスについて希望があれば、作成の際にケアマネージャーにはっきりと伝えましょう。

ケアプランが完成すれば、利用するサービスに合わせて介護事業所と契約を結びます。

契約時にはサービス内容や費用についてしっかりと確認しておきましょう。気になる点があれば、遠慮なく質問することが大事です。

なお、事業者との契約は必ず利用者本人が行います。家族が無断で契約することはできません。

ただし、認知症などの症状により本人に判断能力がない場合は、代理人を立てることが可能です。

施設に入居して利用するサービス

要介護1以上の認定を受けた方が介護施設でサービスを受ける場合、入居先となる介護施設を探す必要があります。

入居先を決める前に、必ず現地に行って見学を行いましょう。可能であれば、体験入居することもおすすめします。

また、提供されているサービスの内容、費用などをしっかりとチェックすることが大事です。

入所したい介護施設が決まれば、正式に申し込みを行うことで入居できます。

入居後は、施設に所属するケアマネージャーに相談しながらケアプランを作成。その内容に沿ってサービス利用を開始します。

『みんなの介護 入居相談センター』では無料で希望にあった施設を紹介しているほか、資料請求・見学予約を行なっています。お気軽にご相談ください。

9. サービスの利用開始

ケアマネージャーに相談しながら作成したケアプランの内容に沿って、介護保険サービスの利用が始まります。

なお、ケアプランに記載のないサービスは利用できません。もし利用したいサービスが生じたときは、まずは担当のケアマネージャーに相談しましょう。

介護保険で利用できるサービスについては以下の記事で詳しく解説しています。サービスの利用を考えている方は合わせて確認してください。

介護保険の申請に関する注意点

要介護認定には有効期間がある

要介護認定の結果には以下のように有効期間があります。

| 対象 | 有効期間 |

|---|---|

| 新規の申請 | 6ヵ月 ※1 |

| 要介護認定の更新 | 12ヵ月 ※2 |

※1. 市町村が必要と認める場合は、3ヵ月~12ヵ月の間で月単位で市町村が定める期間

※2. 市町村が必要と認める場合は3ヵ月~48ヵ月の間で月単位で市町村が定める期間

なお、一定期間にわたって心身状態が安定しているなど、いくつかの条件を満たしていれば、有効期限は4年間です。

また、要介護認定は自動更新されません。有効期限が過ぎるとそのまま認定の効力は失われ、保険適用で介護サービスを受けられなくなるので注意しましょう。

要介護認定の更新手続き

要介護認定の更新手続きは、市役所(区役所)か地域包括支援センターにて行うことができます。

自治体によって違いますが、要介護認定の有効期限満了の1~2ヵ月前に更新手続きの案内が通知されるので、届いたら更新の申請を行いましょう。

申請を行ったら、認定審査員が心身の状況などを調べる訪問調査を実施し、認定調査票を作成します。認定審査員の訪問時にきちんと対応できるように、本人・家族の間で予定をしっかりと立てておきましょう。

同時に、主治医意見書取得の委託先より、かかりつけ医に対して主治医意見書の作成も依頼します。

調査票と意見書がそろったら介護認定審査会の審査が行われ、介護度と認定有効期間が決定されます。申請から決定までの日数は原則30日以内です。

ただし、調査票や主治医意見書の到着状況によっては、延期されることもあります。

心身状態の悪化がみられたら、区分変更申請を行う

要介護もしくは要支援の認定を受けているものの、前回の調査時よりも心身状態が悪化してより介護が必要になったときは、次回の更新時期を待たずに区分変更申請を行いましょう。

介護保険サービスは、要介護認定の段階によって利用できるサービスの種類や支給限度額が異なります。

区分変更をすることで、より適切なサービスを利用でき、また受けられるサービスの量を増やすこともできます。

ただ、段階が上がるとサービス利用料も高くなるので注意しましょう。

要介護認定の区分を変更したいときは、市区町村の担当窓口に「区分変更申請書」を提出する必要があります。区分変更申請書を提出してから結果が出るまでにかかる期間は、1ヵ月程度です。

また、申請する際は主治医意見書が必要です。

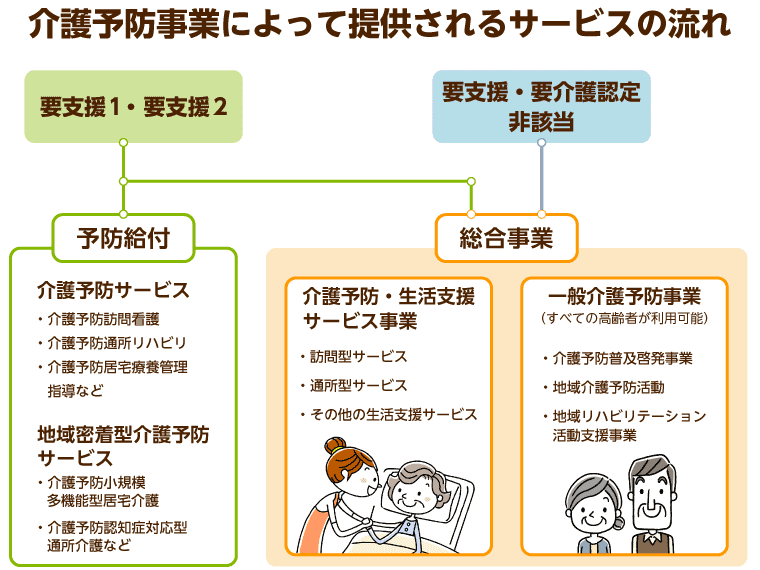

「非該当」の人でも受けられるサービス

自治体ごとに行われている「介護予防・日常生活支援総合事業」であれば、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と認められた場合、自治体が行う各種介護予防サービスを受けることができます。

また、介護予防教室など「一般介護予防事業」によって提供されるサービスは、65歳以上であれば誰でも参加可能です。

- 介護予防教室とは

- 高齢者の生活機能を高めることを目的に、運動や健康講座、趣味活動を行っています

これら自治体によって実施されている介護予防のサービスは、自治体ごとにサービス内容が異なっているので、自分が住んでいる地域ではどのようなサービスを利用できるのか確認してみましょう。

入居者の身体状況と目的に見合ったおすすめの老人ホーム

介護保険サービスを利用して施設入居を考えている方に向けて、この項目では入居者の心身状態、入居目的別におすすめの老人ホームをご紹介します。

ほとんど介護を必要としない方は「サ高住」がおすすめ

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、生活の自由度が高く、60歳以上であれば要介護認定を受けていない方でも入居可能です。

自立~軽度向けの施設が多く、介護度が上がったり、認知症が進行したりすると、退去を求められる場合があるので注意しましょう。

入居後は安否確認、生活相談のサービスを受けることができ、夜間対応の緊急通報システムも設置している施設が多いです。

ご自宅で一人暮らしをしている方も、入居後は安心・安全の環境で生活できます。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探す日常生活の一部で介護が必要な方は「住宅型」がおすすめ

住宅型有料老人ホーム(住宅型)は居宅介護サービスの中から、訪問介護や通所介護など必要とするサービスだけ選択して利用できます。

介護サービス以外にも、調理や掃除、洗濯など生活をサポートしてくれるサービスを施設スタッフから受けることが可能です。

また、入居者の持病や嚥下機能(噛む力・飲み込む力などの機能)の状態に合わせて、介護食の提供も行っています。

なお、介護サービスの費用は月額定額ではなく利用量に応じて変わるので、頻繁に利用する場合は費用が高額になってきます。

利用量が増えた場合は、この後紹介する介護付き有料老人ホームのような月額定額で介護を受けられる施設への転居を検討することが望ましいです。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す認知症を理由に施設入居を考えている方は「グループホーム」がおすすめ

認知症の方を入居対象とする施設です。認知症の進行を遅らせるレクリエーションや専門スタッフによるケアを受けることができます。

入居後は入居者同士で9名からなるユニットと呼ばれるグループを形成し、少人数で共同生活を送ります。

認知症の症状が進行し、共同生活が難しくなったときは退去を求められる可能性もあるので注意しましょう。

民間施設の中では入居費用が比較的安価です。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す1日のほとんどで介護を必要とする方は「介護付き」がおすすめ

介護付き有料老人ホーム(介護付き)は、民間施設では数少ない要介護5の方でも入居できる施設です。

看取りにも対応しているので、終末期を迎えた方も、最期のときまで転居・入院せずに施設内で過ごすことができます。

多くの介護職員がケアに従事しているので、手厚い介護を受けることが可能です。ただしその分、入居費用が高くなる傾向があるので注意しましょう。

介護保険サービスは月額定額なので、追加費用を気にすることなく、必要なサービスを必要なときに利用できます。

基本的に居室は個室タイプです。プライベート空間を確保しながら生活できるのも特徴と言えるでしょう。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す要介護度に関するQ&A

寝たきりと認知症、どっちが介護度が重くなる?

寝たきりのAさんと、徘徊が激しいBさんがいたとします。

この2人のどちらが、より高い要介護度の認定を受けるでしょうか?

はた目にはAさんの症状の方が重くても、実際に介護の手間が多くかかるのはBさんの方。

Aさんに認知症の症状が加わった場合も、病状としては進行していますが、徘徊などの周辺症状は発生しないため、介護の総量としては大きく増えないことが考えられます。

そのためBさんの方が、要介護(支援)認定が重く判定されることがあり得ます。

要介護度によって、利用できるサービスは違う?

介護サービスには、一定以上の段階を受けていなければ利用できないサービスがあります。

例えば特養の入居対象者は要介護3以上、福祉用具貸与サービスの「自動排泄処理装置」は要介護4、5の人のみが利用対象者です。

また、介護保険の居宅サービスには要介護認定の段階に応じた利用限度額が設けられています。

介護度別自己負担額一覧

| 居宅介護サービス(30日) | |

|---|---|

| 要支援1 | 5,032円 |

| 要支援2 | 10,531円 |

| 要介護1 | 16,765円 |

| 要介護2 | 19,705円 |

| 要介護3 | 27,048円 |

| 要介護4 | 30,938円 |

| 要介護5 | 36,217円 |

※1単位―10円、自己負担割合1割の場合

上記の限度額を超えて、介護サービスを利用すると保険適用外・全額負担となるので注意しましょう。

なお、介護保険の負担割合については以下の記事でも紹介しています。

この記事の

この記事の