在宅介護の費用相場(平均)

介護を行う際には、一般的に施設の方がお金がかかるイメージがあります。しかし、在宅介護も金銭的な負担は同様にあります。

「公益財団法人 家計経済研究所」が実施している「在宅介護のお金と負担2016年調査結果」では、在宅介護にかかる1ヵ月あたりの費用は平均で5万円。

その内訳は、介護保険サービス費用で平均1万6,000円、介護サービス費用以外で3万4,000円となっています。

費用は要支援・要介護度ごとに異なる

認知症の有無や程度によっても介護費用は変わります。

例えば、要介護4〜5、認知症重度の方の場合、介護費用は1ヵ月あたり平均13万円です。

在宅での親の介護費用を計算するときは、介護年数と平均費用からおおまかな概算を確認しておきましょう。

寝たきりや重度の認知症で自立して行えることが少なくなると、介護度が上がり、介護サービスを利用する機会が増えるもの。

そのため、以下の表でも、介護度に応じて必要な平均費用が高くなっています。

| 全体平均 | 5万円/月 |

|---|---|

| 要介護度1 | 3.3万円/月 |

| 要介護度2 | 4.4万円/月 |

| 要介護度3 | 6.0万円/月 |

| 要介護度4 | 5.9万円/月 |

| 要介護度5 | 7.4万円/月 |

福祉用具のレンタルや通所サービスなど、在宅介護の費用は個人ごとでかなりのばらつきがあります。ケアマネージャーに相談したうえで、何にどのくらいの金額を割くのか決めておきましょう。

在宅介護と施設介護の費用比較

毎月の自己負担額をシミュレーション(要介護3の場合)

在宅介護の場合にかかる費用は、家族との家賃や光熱費の一部、食費などですから、施設入居に比べると、費用の負担は少なくなります。

要介護3の方が、介護施設に入居した場合と自宅で介護を受ける場合に分けて、毎月の自己負担額を下記の表にまとめました。

| 介護施設 | 在宅介護 | |

|---|---|---|

| 居住費 | 6万8,000円 | - |

| 介護サービス料 | 1万9,980円 | 2万7,048円 |

| 月額サービス利用料・超過分 | - | 7,280円 |

| 福祉用具レンタル(9割給付) | - | 5,000円 |

| 食事(30日計算) | 5万5,000円 | 5万1,000円 |

| 光熱費 | - | 1万円 |

| その他(管理費・娯楽など) | 5,000円 | 2万8,000円 |

| 合計 | 14万7,980円 | 11万8,328円 |

あくまでも一例ではありますが、1年間では29,652円、3年間では88,956円も在宅介護の方が安くなっています。

つまり、月々の差額は許容範囲内であっても、トータルで考えると在宅介護の方がコストはかなり低いと言えそうです。

なお、どの介護サービスを利用するかによって、在宅介護にかかる費用項目は人それぞれ変わります。

生活費全体に占める居住費の割合は小さくないので、賃貸住宅に住んでいる場合は、この差額が小さくなるか、あるいは逆転する可能性もあります。

介護施設に入居したときの1ヵ月の費用相場は約5~30万円

介護施設に入居した場合は、介護サービス費の自己負担金に加えて、居住費や食費、光熱費など、生活に必要な費用を毎月支払う必要があります。一見高額に見えたとしても前述した費用がすべて含まれていますので、在宅で生活した場合と大差ない方もいるかもしれません。

公的施設と民間施設でかかる入居費用

公的な介護施設の場合は、毎月の利用料の合計は5~15万円くらい。比較的低料金で利用できるのが特徴です。

もちろん利用する居室の広さやタイプによって金額が大きく異なりますが、1ヵ月の生活費と考えれば、それほど大きな負担にはならない金額ではないでしょうか。

一方、民間事業者が運営する施設では、月額の利用料は15~30万円が目安と言われています。また、入居の際に支払う一時金が数十万円から数千万円かかるケースが非常に多いです。

最近では入居一時金が0円の施設も増えてきましたが、その一方で入居に数億円必要な一流高級ホテルのような施設も登場しています。規模やサービス内容によって大きく異なるので、予算との兼ね合いで検討してみてください。

介護施設でかかる費用では、入居費のほかにも通院した際の医療費や各種レクリエーションに参加したときの材料費など、その都度出費があります。

「あのお店に買い物に行きたい」などと希望した場合、施設によっては付き添い費用などが発生するケースもあります。そのため、基本の月額利用料以外の雑費の目安も前もって聞いておくと安心です。

在宅介護は費用が安い一方で負担は大きい

1ヵ月の介護費用を比べると、もちろん在宅介護の方が安く済みますし、多少サービスを増やして自己負担を増やしたとしても、施設に入居するほどの料金はかからないでしょう。

しかし先述した通り、24時間365日体制で介護をする家族にとって、在宅介護は大きな負担がかかります。介護をされている高齢者も、介護者が無理をして体を壊している姿を見るのはつらいことです。

一人では施設入居の金銭的負担が厳しくても、例えば家族に兄弟姉妹がいる場合、それぞれが負担し合えば民間の施設に入居することも可能かもしれません。

誰かが無理をしながら介護をするよりも、介護されている本人にとっては良いこともあるでしょう。

また、在宅介護を選んだ場合も外部のサービスを積極的に利用し、負担を少なくしていくべきです。外部に頼るなんて・・・という方もいますが、介護は家族の問題である反面、必ずしも家族だけで解決しなくてはいけないものではありません。

介護を受ける本人の意思はもちろんのこと、家族の負担を考え、ベストな方法を話し合ってくださいね。

在宅介護の主な費用項目

ここからは、在宅介護を行ううえで発生する費用の項目について説明します。

介護は長期にわたって続くものだけに、 何にどれくらい費用がかかるのか、知っておく必要があります。

介護サービスに必要なものから住居費、生活費まで、細かな項目を知っておくと、予算を立てやすくなるでしょう。

それでは、一つずつ具体的に見ていきます。

食費

介護分野で話題になっているフレイルをはじめ、 高齢者の健康管理と栄養バランスの取れた食事は密接な関係を持っています。

加齢によって食が細ると、本人はきちんと食べているつもりでも全体的な食事量が減っているため、「必要な栄養を十分に摂取できずに体調不良を引き起こす」というケースも少なくありません。

食生活は健康のベースを支えるものだけに、新たな病気や怪我によって医療や介護の費用が増えないためにも、十分な食費を用意しておくことが重要です。

光熱費

光熱費とは、住まいで暮らすために必要なインフラにかかる費用のことです。

水道やガス、電気代などがあります。在宅介護の場合、高齢者が自宅で過ごす時間が長くなるにつれて、光熱費も増えていきます。

なお、施設入居の場合、老人ホームによって月額料金に光熱費が含まれる場合と、別途精算が必要な場合があります。

光熱費は毎月発生する固定費になるため、介護費用の目安を立てるためにも入所時に確認しておくことが大切です。

住宅改修費

自宅のバリアフリー化のために設置する手すりや段差解消、トイレや浴室の改修が必要な場合、住宅改修のリフォーム費が発生します。

住宅改修では、事前申請によって最大20万円まで費用の一部を自治体が支給する制度もありますが、まとまった金額が必要になることもあるので注意しましょう。

住宅改修の費用が予算を超えてしまう場合は、可動式の手すりやスロープなど、福祉用具のレンタルでカバーできる場合もあります。

福祉用具貸与(レンタル)

体の状態に応じて車椅子や介護ベッド、歩行器などが必要になる場合があります。

このほか、床ずれ防止用具や体位変換器、認知症患者向けのセンサー器具などもレンタル可能です。

購入するほかに、介護保険制度でレンタルできる福祉用具も多く見られます。

介護保険を利用すれば、自己負担割合1〜3割で利用できるのでおすすめです。

なお、毎年4月から1年間の上限は要介護認定にかかわらず年間10万円となっています。

介護サービス利用料

介護保険を利用した介護サービスは、毎月まとまった金額が発生します。

利用料の負担割合は原則1割ですが、所得によって自己負担額が最大3割まで増える場合もあるため、世帯収入を確認しておくと安心です。

介護保険料を滞納していると、自己負担額が3割までアップする場合があるため、気をつけましょう。

介護サービス利用料の内訳は、 デイサービスやデイケア、訪問介護やショートステイ、老人ホームの利用料などがあります。

その他

実際に介護が始まると、おむつやベッドパッドなどの日用品の購入も必要です。

また、 清拭シートや消毒液、マスクやビニール手袋、トイレットペーパーや洗剤といった介護をするうえで必要なアイテムにもコストがかかります。

日用品は、種類が増えるとまとまった金額になることが少なくないため、予算をしっかり立てておくことが大切です。

また、医療費や医療機関への交通費なども想定しておく必要があります。

在宅介護で利用可能なサービスの種類

在宅介護では大きく分けて「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所」の3種類の介護サービスを利用できます。

介護スタッフが自宅に来てくれる訪問サービスでは、日常生活の補助から居宅療養まで、介護状態に合わせたサービスを依頼可能です。

それに対し、自宅から施設に出向くのが通所サービスと短期入所になります。通所施設への送迎サービスもあります。

訪問・通い・入所から選べる施設もあるので、利用者にとって最適な介護サービスを見つけましょう。

訪問介護サービス(ヘルパーステーション)

自宅で利用できる訪問サービスでは、医療ケアやリハビリテーション、健康管理など、必要に応じたサービスを選べるのが特徴です。

特に利用者が多いのは訪問介護は、ホームヘルパーが自宅に来て食事や排泄、家事などのサポートをしてくれるサービスで、24時間介護に対応できることもあります。

介護保険が適用される訪問介護の自己負担は、要介護度によって変わる可能性がありますが、基本的に身体介護の場合で、「1時間567円。30分ごとに82円を加算」が相場です。(1単位=10円、自己負担割合1割の場合、以下同じ)

訪問サービスの例は以下の通りです。

- 夜間・早朝・深夜対応型訪問介護

- 訪問入浴介護

- 訪問介護

- 訪問リハビリテーション

- 居宅療養管理指導

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所サービス

通所サービスでは、自宅から施設に通って利用します。

食事や入浴などのサービスを提供しているデイサービスや認知症専門施設、リハビリ専門員が在籍するリハビリ特化型のデイケアなどがあり、自宅から施設までの送迎付きです。

レクリエーションや機能訓練ができるデイサービスでは、家族以外との交流が増えるので、孤独感解消にも繋がります。

デイサービスの費用は介護度によって変わり、例えば、要介護2の方は3〜4時間で423円が相場です。

通所サービスの例は以下の通りです。

- 通所介護(デイサービス)

- 通所リハビリテーション(デイケア)

- 認知症対応型通所介護

- 地域密着型通所介護(小規模デイサービス)

短期入所

在宅介護をしている方は、短期間だけ施設に入所するショートステイを利用でき、「短期入所生活介護」では、介護施設で基本的な生活サポートを受けられます。

さらに、医師や看護師による医療ケアが受けられる「短期入所療養介護」もあり、費用はどちらも介護度と部屋の大きさによって決まります。

例えば、要介護2の方が短期入所生活介護を利用する場合、部屋のタイプや施設の種類等により異なりますが、一人部屋で1日672円~815円が相場です。なお、介護保険を利用できるかを事前にご確認ください。

短期入所の例は以下の通りです。

- 短期入所生活介護

- 短期入所療養介護

- 認知症対応型通所介護

- 地域密着型通所介護(小規模デイサービス)

地域密着型サービス

住み慣れた土地で安心して暮らし続けられるために、事業者が地域と連携して提供するサービスです。

そのため、原則としてサービスを提供する事業所の所在地に住民票がある方が対象となっています。

地域密着型サービスには、小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護などがあります。

小規模多機能型居宅介護は、同じ介護事業者が提供する通所サービスや訪問サービス、ショートステイなどを組み合わせて利用します。

一方で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間対応型サービスであるのが特色です。

訪問介護員や訪問介護士が定期的に自宅訪問をします。

なお、地域密着型サービスの中にも、サービス内容そのものはほぼ共通している通所介護(デイサービス)や訪問介護などがあります。

福祉用具レンタル・介護リフォーム

在宅介護では、福祉用具のレンタルや住宅改修が必要になる場合があります。その際にかかった費用は介護保険が使えるケースが大半です。

介護保険が提供される福祉用具レンタルは、厚生労働省が定める次の品目です。

- 車椅子(付属品含む)

- 特殊寝台(付属品含む)

- 床ずれ防止用具

- 体位変換器

- 手すり

- スロープ

- 歩行器

- 歩行補助つえ

- 認知症老人徘徊感知機器

- 移動用リフト(つり具の部分を除く)

- 自動排泄処理装置

なお、例外として福祉用具の販売の対象となる品目は次の通りです。

- 腰掛便座

- 自動排泄処理装置の交換可能部

- 入浴補助用具(入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)

- 簡易浴槽

- 移動用リフトのつり具の部分

- 固定用スロープ

- 歩行器(歩行車を除く)

- 単点杖(松葉づえを除く)

- 多点杖

介護保険における福祉用具は、変化していく利用者の身体状況や要介護度の変化などに合わせて貸与が原則です。

衛生面や心理的な問題で貸与になじまない福祉用具は年間10万円を限度に販売されています。

介護のためのリフォームも厚生労働省が定める項目に対して介護保険が利用できます。

在宅介護のメリット・デメリット

自宅で介護生活を送る在宅介護と、老人ホームなどに入居する施設介護、どちらを選ぶかはご家庭の事情や要介護者の方本人の意思などを総合的に考え、決めたいところです。

在宅介護のメリット・デメリットはどんなものがあるのでしょうか?

メリット

費用を抑えることができる

何と言っても、在宅介護の大きなメリットのひとつは経済的に楽な点です。

例えば、在宅介護生活を送る場合、毎月かかる介護費用はおむつ代や医療費などを含めても平均5万円。有料老人ホームなどに入居した場合、費用は月10万円以上かかることも多くあります。また、持ち家がある場合に自宅の維持費管理費なども含めると、経済的負担は大きくなります。

また、在宅介護で高齢者が生活しやすいように自宅を改修する費用についても、介護保険から1割(一定以上の所得がある方は2~3割)負担でまかなえます。

費用についてはリフォームを施す場所(玄関・廊下、階段、浴室、洗面所、トイレ、リビング・寝室等)やその数にもよりますが、概ね必要とされる場所を改修する場合の目安は以下のとおりです。

| リフォーム例 | 費用(目安) |

|---|---|

| 手すりの設置 | 20万円 |

| 浴室の入り口やバリアフリー化 | 40万円 |

| 段差をなくす | 20万円 |

本人が安心して過ごせる

家族と暮らしている場合、訪問介護サービスなどを利用したとしても、家族が介護をすることが多くなります。要介護者本人にとって、他人に介護されるよりは家族に介護してもらった方が安心と感じる方は多いもの。

また、住み慣れた自宅で暮らせますから、環境変化によるストレスもありません。

ストレスがないと、認知症の進行を抑えられたり、介護予防につながったりすることも考えられます。

実際に内閣府の世論調査では、施設に入居したい方が33.3%であるのに対して、自宅で介護を受けたい方は44.7%となっています。

在宅介護を選んだ理由で多いのが、「安心できる自宅で過ごしたい」「介護施設はお金がかかるから」というもの。

他人に介護をされる精神的ストレスや金銭的な問題を懸念する方が多いことがわかります。

デメリット

サポートが難しい

在宅介護をするうえで、まず覚えておきたいのが、家族は介護のプロではないため「できること」に限界があるという点です。例えば認知症が重度になった場合や寝たきりになった場合には、プロである介護士のサポートが必要になります。

介護の仕方一つとっても、未知数なことが多いもの。 家族の介護をきっかけに、介護の勉強を始める方もいらっしゃいますが、プロの力を一切借りずに介護生活を乗り切ることは難しいと言えるでしょう。

家族の在宅介護をきっかけに仕事を辞める介護離職が社会問題になっているように、介護は家族の生活も大きく変えてしまいます。介護時間を確保するために、仕事を辞めたり転職したりすれば、収入減は必至。

介護を要する方と家族が別居の場合は、通い介護や遠距離介護の問題があるほか、家族の転居の要否の問題も生じます。

また、介護生活はいつまで続くかわかりません。 介護が終わり、仕事に復帰しようと思ったときにキャリアを中断していることが再就職の大きなハードルとなることも大いにありえます。

介護する側の精神的・肉体的負担が大きい

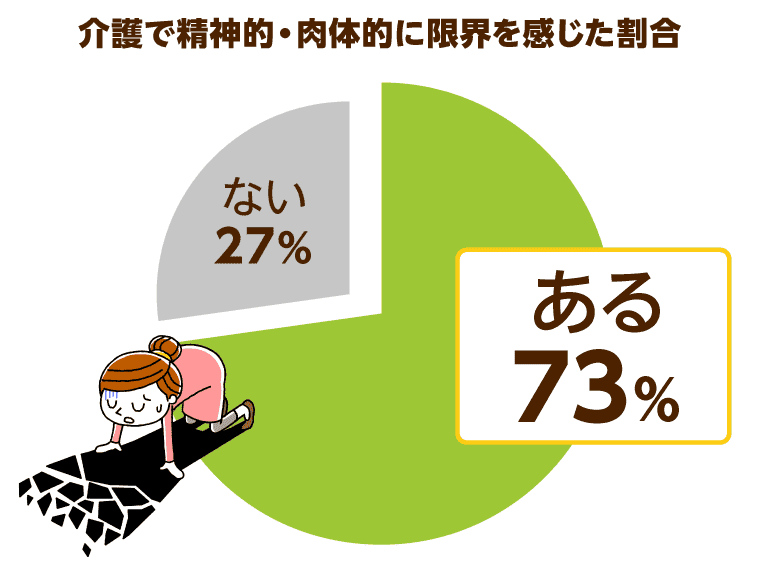

在宅介護生活は、介護生活を支える家族にかかる負担は決して小さなものではありません。毎日新聞が2016年1~2月に行った調査では、家族の介護を自宅でしている人のうち、「肉体的・精神的限界を感じたことがある」と回答している人は、7割以上となっていました。

また、同調査では、5人に1人が介護中に「暴力を振るってしまった経験がある」という事実も浮き彫に。さらに、介護殺人や心中を考えたことがある方も全体の2割程度にものぼり、介護者の約5人に1人が深刻な精神状態に追い詰められています。

ストレス要因の多くは、「睡眠不足」と「社会からの孤立」です。

介護生活では、おむつ交換や排泄介助、徘徊の心配などで夜間でも介護が必要になり、睡眠時間を削って介護に取り組んでいる人も多いのが現実です。

また、介護をきっかけに仕事などを辞めた場合、社会とのつながりが断たれて、うつになってしまうことも珍しくはありません。

現在は、65歳以上の介護者による「老老介護」や子育てと介護が重なる「ダブルケア」に直面する人も増加しています。

このように、家族のみの介護生活では多くの問題に直面する恐れがあるので、介護保険サービスなどを上手に活用して負担を減らす必要があります。

介護がきつく感じたら、ひとりで抱え込まないことが大切。悩んだときは、担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに必ず相談しましょう。

介護の負担軽減におすすめの老人ホーム

家族が介護し続けることは、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。

もし、限界を感じた場合は、介護負担の軽減のため、施設介護を検討しておくことをおすすめします。

なお、 施設によって入居対象者とサービス内容は異なります。

老人ホームによって具体的にどのようなちがいがあるのでしょうか。以下、ひとつずつ見ていきましょう。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは民間の運営する老人ホームで、 要介護度が高くても本格的な介護サービスや生活支援を定額で利用できます。

入居者は、要介護度の高い方や認知症の方が多いですが、要介護1・2の方の入所も受け入れています。

介護サービスのほか、 医療ケアを必要とする利用者には介護職員による服薬管理や褥瘡のケア、胃ろう管理など医療行為にも対応しています。

入居一時金の相場は0円から580万円、月額費用の相場は15.7万円から28.6万円です。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、自立の方から比較的要介護度が高い人まで、幅広く受け入れている介護施設。

自分に必要な分だけ利用者が介護サービスを自由に選べるのが特徴です。

また、ほかの施設に比べても、イベントやレクリエーションが充実しているところが多く、生活を楽しみながら安心して生活が送れます。

入所対象者は、要介護1〜2の人が中心です。ただし、要介護度の高い方、認知症患者の方の受け入れをしている施設も見られます。

入居金の相場は0円から21万円、月額費用の相場は9.6万円から16.3万円です。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探すサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、自立の方・比較的介護度の低い方が入居する、シニア向けの住宅です。

一般的な老人ホームが利用権方式であるのに対して、敷金や家賃のしくみで入所する賃貸物件なのがポイントとなっています。

サ高住は大きく分けて、一般型と介護型の2種類があります。

一般型は介護サービスを利用したい場合、外部の介護事業者と契約して訪問介護サービスや通所介護などを利用します。

介護型の場合は、施設の介護職員が介護業務を担当します。

サ高住を利用する方は、一人暮らしに不安を抱える自立の方や要介護度は低い方が大半です。

そのため、 外出や外泊を含めて自由度の高い生活が送れるメリットがあります。

入居一時金の相場は0円から数十万円、月額費用の相場は10万円から30万円です。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探すグループホーム

グループホームは、認知症と診断された高齢者のための介護施設です。

一戸建て住宅やマンションなどを施設にしていて、認知症患者だけで小集団生活をしています。

認知症ケアの専門スタッフのサポートのもと、日常の家事や買い物などを分担しながら生活リハビリを通して症状の進行緩和を目指します。

入居対象者は、施設所在地の自治体に住民票がある方です。

住み慣れた地域で長く暮らし続けながら、家庭的な雰囲気で認知症の改善や認知機能の維持を目標にしています。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す費用は本人の貯金や年金から捻出することが基本

在宅介護で必要な費用は、年金や退職金、預貯金などから支払われるのが一般的です。

しかし、それで足りない場合は、ほかの方法を考えなければなりません。例えば、ご本人が個人年金保険への加入や金融商品の運用などをしているなら、そこから費用を捻出することも検討できます。

また、高齢者の資産の多くを占めるのが土地や家などの不動産です。そのような手持ちの不動産を、マイホーム借上げ制度やリバースモーゲージなどを活用するケースも増えています。

マイホーム借上げ制度

マイホーム借上げ制度というのは、50歳以上の高齢者の自宅を一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が借り上げて賃貸住宅とし、転貸する制度です。この制度を利用すれば、自宅を売ることなく、安定した賃料収入として家族に財産を残すことが可能です。

リバースモーゲージ

リバースモーゲージは、自宅を担保として定期的に融資を受け、死亡時に売却して資金を返済する制度です。この制度の一番のメリットは、死亡時に自宅を売って借入金を返済するため、自宅に住みながら費用を捻出できる点です。

また、資産や不動産がなく、どうしても資金が捻出できない場合は、民間の介護ローンやフリーローンも選択肢として挙げられます。

他の人はこちらも質問

在宅介護費用はいくら?

在宅介護にかかる平均的な費用は、1ヵ月あたり5万円です。

介護サービス費だけでなく、おむつや介護サービス外の福祉用具の購入などもかかります。介護度が上がると、介護サービスの利用が増える場合が多く、必然と月にかかる介護費用も高くなります。

介護は1日いくら?

1日ショートステイを利用した場合の利用者の自己負担額(1割)は、要介護1で584円、要介護2で652円、要介護3で722円、要介護4で790円、要介護5で856円となります。多床室を利用した場合で計算しているので、個室などになると費用は上がります。

訪問介護は1時間いくら?

訪問介護を1時間利用した場合の自己負担額(1割)は、579円で30分ごとに84円加算されます。基本的な身体介護の費用ですが、要介護度やサービス内容によって異なります。

親の介護費用はいくら?

親の介護に必要な費用は1ヵ月あたり平均7万8,000円です。在宅介護の環境を整えるために住宅改修などをした場合は、70万円近くかかります。在宅介護だと月々の平均は4万8,000円ほど、施設入所だと月々12万円ほどになります。

この記事の

この記事の