有料老人ホーム・サ高住の経営に失敗しないために

2030年までに60万戸を目指して、国をあげての優遇政策が敷かれているサービス付き高齢者住宅(以下サ高住)は、2011年以降建設ラッシュが続いていました。

2014年春以降、新規登録数が徐々に減りつつあり、ラッシュも一段落した様相を見せています。

その理由のひとつに、ほかの自治体からサ高住のある自治体に、高齢者が多く流入していることが考えられます。

介護保険財政の悪化を恐れる自治体のなかには、新規開設に消極的な姿勢を示す自治体も出てきているのだとか。

消費者のニーズは高まる一方で、供給に関しては足踏み感すら漂い始めたサ高住ですが、最近では、サ高住を土地活用の手段として提案する建設業者や不動産業者が多くなってきました。

そうした提案に興味を持っている経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこでサ高住の経営について解説。

建物を建て、実際に運用していくというのは決して簡単ではありません。

税制優遇処置や補助金をはじめ、経営に失敗しないための情報・ヒントをご紹介していますので、ぜひご覧ください。

特別養護老人ホームと有料老人ホームの相違点

老人ホームと言えば特別養護老人ホームを思い浮かべる方も少なくありませんが、まずは特別養護老人ホームと有料老人ホームは何が違うのかを理解することから始めましょう。

これらの最も大きな違いは、経営母体。

介護老人福祉施設とも呼ばれる特別養護老人ホームは、地方自治体や社会福祉法人が運営する公的な施設です。

それに対して有料老人ホームは、法人格のある企業や団体によって設立・運営されている民間の施設です。

また、特別養護老人ホームの場合は要介護度3以上でないと入居できないのに対して、有料老人ホームは基本的にそのような条件はありません。

さらに特別養護老人ホームは公的な施設であるため少ない費用で入居できますが、相部屋であることも多く、有料老人ホームほど設備やサービスが整っていないという違いもあります。

| 特別養護老人ホーム | 有料老人ホーム | |

|---|---|---|

| 経営母体 | 地方自治体、社会福祉法人など | 企業や団体 |

| 入居条件 | 要介護3以上 | 基本的になし |

| 費用 | 公的施設なので安い | 特別養護老人ホームより高いが、設備やサービスが整っている |

人気のサ高住の特徴

「自由で安心」がサ高住の基本

サ高住は、高齢者の方が暮らしやすいバリアフリー設計がなされている賃貸住宅です。

サ高住は、暮らしをサポートするために生活相談や安否確認などのサービスを提供しています。

あくまでも位置づけは「賃貸住宅」ですから、自宅と同じように個室での暮らしが基本。

入居者にとっては自由度の高い暮らしができるうえに高額な入居一時金などの費用もなく気軽に入居できる点も特長です。

ここからは、サ高住が提供するどのようなサービス、どのようなサポートに人気が集まっているのかについてまとめていきましょう。

「施設」ではなく「住まい」としての雰囲気を

以下は、サ高住と有料老人ホームがどのような基準に沿っているかを解説した表です。

| サービス付き高齢者向け住宅 | 有料老人ホーム | |

|---|---|---|

| 所轄 | 国土交通省、厚生労働省 | 厚生労働省 |

| 法律 | 高齢者住まい法 | 老人福祉法 |

| 居室面積 | 25㎡(18㎡)以上/戸あたり 居間、食堂などが共用で十分な面積がある場合は18㎡以上で可 | 13㎡以上/戸あたり |

| 設置基準 | 各戸にキッチン、トイレ、収納設備、洗面設備、浴室を設置。ただし、一定基準を満たすことことで、一部共用での利用も可 | 一時介護室、看護・介護職員室等や、スプリンクラー 設置などが必要 |

| 生活支援サービス | 安否確認と生活相談が必須 | 食事、健康管理など、適切なサービスを提供 |

| 介護サービス | 外部の居宅サービス ※介護保険特定施設の指定を受けている場合は内部のスタッフが提供 | 外部の居宅サービス ※介護付き有料老人ホームの場合は内部のスタッフが提供 |

| 契約形態 | 賃貸借契約、またはこれに準じた契約 | 利用権方式 |

介護サービスや生活相談サービスなどを提供する有料老人ホームと違い、サ高住は「高齢者住まい法」という法律に基づいて部屋の広さや設備などの基準をはっきりと決められています。

建築基準法のうえでも共同住宅のカテゴリーに入る、高齢者のための住宅です。

一方で有料老人ホームは「老人福祉法」に基づいた介護施設となっています。

サ高住は賃貸借契約で入居をする高齢者のための賃貸住宅としての位置づけとなっているので、部屋の広さや設備に加えて、原則日中にホームヘルパーの資格を持つスタッフと医療法人の職員が常駐し、健康管理や安否確認、生活相談サービスの提供、バリアフリーであることなどが定められています。

昨今では「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたサ高住も増えてきましたが、そのサ高住に併設されている事業所、もしくは外部の事業所との提携で在宅介護サービスを提供するスタイルが一般的です。

通常の賃貸住宅と異なる点は、入居者が高齢者だと言うこと。

高齢者は、要介護状態になっても、住み慣れた家からの住替えをギリギリまで我慢する傾向にあります。

そのため、自立者や介護度の低い方を入居対象にしている施設は、よほど付加価値が高くなければ集客に苦戦します。

医療保険制度により病院の退院促進の流れを受けて、在宅診療や訪問介護、訪問看護などのサービスを組み合わせ、認知症の方や、胃ろうなどの医療処置が必要な方を積極的に受け入れる方法が、時流にマッチしていると言えます。

有料老人ホームとの大きな違いは居室面積と契約形態

サ高住と有料老人ホームの違いは、施設の設備に現れます。

以下は、サ高住と住宅型有料老人ホームの設備の違いを示したグラフです。

有料老人ホームとサ高住の大きな違いは居室面積。

有料老人ホームでは1戸あたり13㎡以上の居室面積が最低基準となっているのに対し、サ高住では1戸あたり25㎡(ただし食堂や居間など共有スペースが充分あれば18㎡で可)と定められています。

「サービス付き高齢者向け住宅等の実態に関する調査研究(2012年)」の調査報告から抜粋した上のグラフを見てもわかる通り、サ高住の多くは各居室内にキッチンやトイレ、洗面などを完備しています。

有料老人ホームと違い自宅感覚で自由なライフスタイルを満喫できる点が人気の理由です。

もう一つの大きな違いが、契約形態。

有料老人ホームの多くは利用権を購入する「利用権方式」なのに対し、サ高住は賃貸契約を結ぶ賃貸住宅という点が異なります。

利用者から見たサ高住のメリット・デメリット

ここからは、利用者から見てサ高住にどんなメリット・デメリットがあるのか見ていきましょう。

重度の認知症や介護が必要になったときのことも考えて

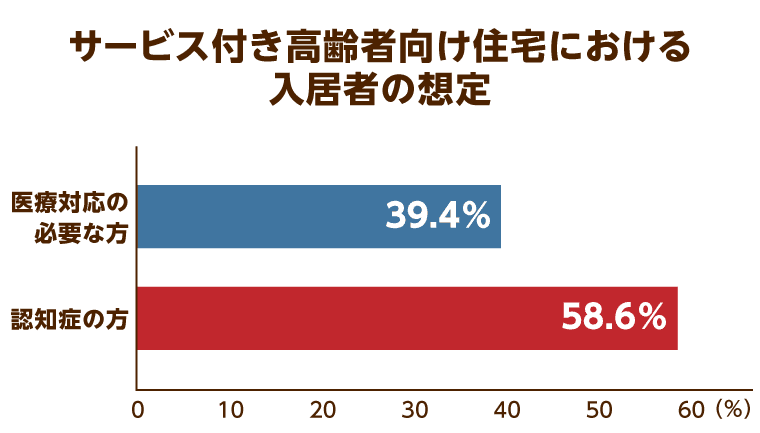

高齢者住宅財団が行った「サービス付き高齢者向け住宅等の実態に関する調査研究(2012年)」のグラフを見てみましょう。

認知症の方でも入居できるサービス付き高齢者住宅が全体の約6割を占めており、医療対応が必要な場合も約4割が受け入れをしています。

しかし、サ高住の場合、あくまでも介護サービスを利用する際は外部からの委託となります。

どういう入居者を募集するかということは、建物の建設前から考えておく必要があります。

たとえば、セキュリティを高めるために暗証番号で入るオートロックを設けた場合、認知症患者の受け入れが難しくなる可能性は否定できません。

もし認知症の方を受け入れるなら、ケアできる人材の確保は必須になります。このように、ターゲットとする入居者の属性を考えたうえで、建物やサービスの設計を行うことが重要なのです。

人気の理由はリーズナブルな費用と住みやすさ

ここまで見てきたように、さまざまな特徴があるサ高住ですが、利用者からの人気が高い理由は、リーズナブルな費用で入居できるところです。

ただし、これまで高額な一時金が必要だった住宅型有料老人ホームのなかに、サ高住よりも居室面積を狭くできる点を生かして、安い利用料で入居できる施設が増えてきました。

サ高住の有利な点は補助金や税制優遇。

しかし、居室面積の差を投資額ではうめることができず、どうしても住宅型の方が(建て方にはよりますが)安い費用設定が可能です。

費用だけで比較すると、住宅型の方に軍配が上がりますから、サ高住は安さではなく「リーズナブル(価格の手頃感)」、つまり費用に対する付加価値が高いかどうかで競争力を高める必要があります。

言い換えると、サービスの質を下げてまで低価格化をして金額で勝負するのではなく、住宅としての機能、介護力(重度まで対応できるかどうか)、食事などの生活サービスや余暇活動に対する提案力なども含めて、費用対効果の高い住まいを目指しましょう。

土地活用にサービス付き高齢者住宅が人気!?

建設会社が不動産・土地活用にサ高住をすすめる理由

2011年に創設されて以来、高齢者が安心して暮らせる住まいとして、全国にその数を増やすサ高住。

急増の背景として、高齢化に伴う要介護者の増加や、特別養護老人ホームの待機者数の増加などにみられるニーズの高まりが挙げられます。

また、高齢化の進む日本の新たな住環境インフラとして2030年までに供給量60万戸を目指し、政府がさまざまな税制優遇処置や補助金を設けていることも理由のひとつと言えるでしょう。

最近では、土地活用や不動産活用を考える地主に対して、多くの建設業者がサ高住を活用の手段として提案しています。

国の施策に合った新たな高齢者の住まいとして注目が集まるサービス付き高齢者住宅は、果たして土地活用や不動産活用として有効な手段なのでしょうか?

サ高住をめぐる補助金や税制処置の内容、また最近の動向などをもとに、土地活用などにサ高住を選ぶ際の注意点を考えていきましょう。

サ高住に投資するときの注意点

サ高住への主な補助金や税制優遇

サ高住の建設が国から後押しされている背景には、「介護施設に入れない高齢者」の存在があります。

厚労省の発表によれば、2016年4月時点の特別養護老人ホームの待機者数は、36万6,139人でした。

2015年4月の介護保険法改正により入居対象者が要介護3以上に限定されたため、20万人ほど待機者は減りましたが、それでもまだまだ不足していると言われています。

団塊の世代の高齢化に合わせて、今後も特別養護老人ホームなどへ入居できない「介護難民」が増えると予測されているなか、安心して介護生活が過ごせる住まいづくりが必要となってきています。

国土交通省と厚生労働省が共同でサ高住という制度を創設した背景には、こうした流れがあります。

サ高住は、一人暮らしをする高齢者も安心して見守り・生活相談サービスが受けられ、在宅介護サービスなどを利用すれば介護認定を受けていても住み続けられる住まいとして、期待が高まっているのです。

サ高住に対する主な優遇処置や補助

以下は、サ高住に対する優遇措置や補助金の詳細についてまとめた表です。

| サービス付き 高齢者住宅向け 住宅普及促進税制 |

不動産取得税の特例 | 家屋は課税標準から1戸あたり1200万円控除 家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額 |

|---|---|---|

| 固定資産税の軽減処置 | 5年間税額を3分の2に減税 | |

| 所得税・法人税の 割増償却の特例 |

5年間割増償却を40%まで認める | |

| サービス付き 高齢者住宅向け 住宅整備事業 |

建設補助金 | 1戸あたり120万円まで建設費の10分の1、改修費の3分の1を補助 |

国は2030年までに60万戸の供給量を確保するため、建設費の10分の1、改修費の3分の1までを1戸あたり120万円まで補助する「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」を実施。

さらに、固定資産税を5年間3分の2に軽減したり、所得税・法人税を5年間40%の割増償却を認めたりするなどの税制優遇処置を実施しています。

そんな優遇制度を受けて、建設会社は多くの地主に対し、土地活用の手段としてサ高住の建設をすすめているのです。

提携介護事業所選びは慎重に!

サービス付き高齢者向け住宅事業で競合との差別化を図るためには、設備もさることながら、介護・医療サービスをどこまで充実させるかという点がとても大切なポイントとなってきます。

認知症高齢者の受け皿が不足している地域で認知症への対応を進める、病院退院後の特別養護老人ホーム待機者を狙って医療ニーズが高い方を受け入れる体制づくりをする、といった差別化ができれば、価格以外のアピールポイントが生まれます。

2012年に高齢者住宅財団が行った「サービス付き高齢者向け住宅等の実態に関する調査研究」では、入居動機のなかで最も多かったのが「一人暮らしが不安になったため」で78.5%。

次いで多かったのが「介護が必要になったため」という回答で、73.4%もの人が介護を理由に入居を決めているのです。

また、入居時点で介護を必要としない高齢者の方も、「介護が必要になったときに備えて」との回答が全体の24.8%もいたことから、入居の決め手が「介護サービス」であることが多いことがわかります。

こうしたことからも、提携もしくは併設する介護事業所は入居率を左右するとても大切な要素です。

賃貸受託とは言え、入居者は介護サービスをとても重視しています。

万が一、介護事業者の評判が悪かったりすると入居者が集まらなくなる可能性がありますので、慎重に選ぶことが求められます。

安定収入につなげるには入居率の確保が大切

続いては、サ高住を運営するうえでとても重要ような入居率の確保について解説していきます。

入居率を上げるなら家賃設定も慎重に

サ高住の大きな収入源となるのが家賃ですが、既に建設されているサ高住の入居率は実際どのくらいなのでしょうか?

高齢者住宅財団が実施した「サービス付き高齢者向け住宅等の実態に関する調査研究」では、平均的なサービス付き高齢者住宅の入居率は76.8%。

そのうち入居開始日から1年以上経った物件に関してはさらに高くなり86.9%となっています。

以下に入居率の伸びが早い施設の特徴をまとめました。

- 食堂を館内に設け食事サービスを提供している

- 食費以外の月々の総費用が安い

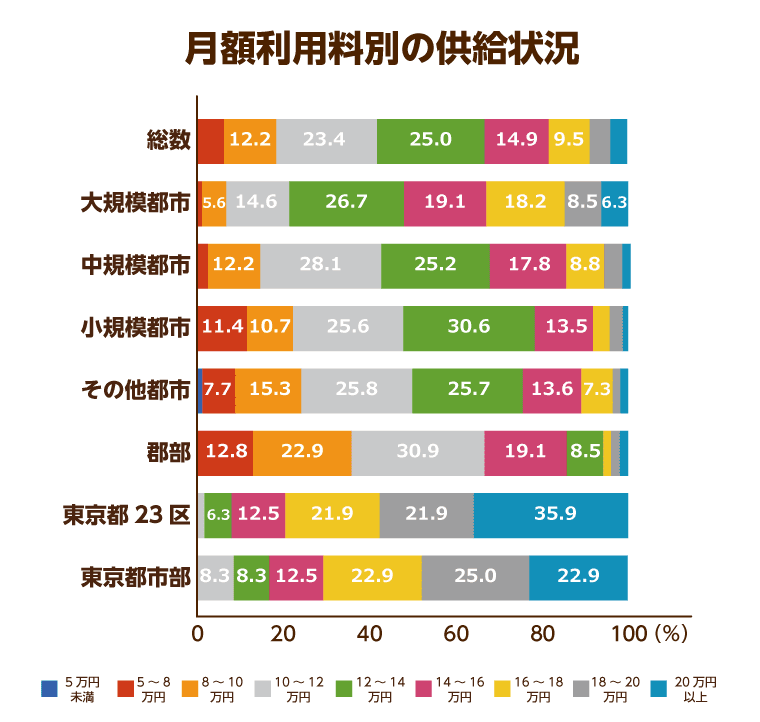

以下は、サ高住の立地別にみた月額利用料別の供給状況です。

サ高住稼働率の目標は「半年で8割以上」

開設から長期間経っているのに、入居者がまばら・・・という状況になってしまうと、入居希望者も「入居率が低いのにはサービスなどに何が問題があるのでは?」と敬遠されることになってしまいます。

理想としては3ヵ月で満室とすることですが、最低でも半年で8割以上の稼働率にはしたいところです。

また、入居希望者のなかには特養に入居できないからサ高住を選んだという人も少なくありません。

特養の費用から大きくかけ離れて高額になってしまうとサ高住に入居するメリットが薄くなってしまいます。

サービス付き高齢者住宅に限ったことではありませんが、何事も値段設定はとても大切で、きちんと収支計画を練り、利益を確保するための安すぎず、高すぎない価格設定をすることが求められるのです。

また、建設会社が作成する収支予測は甘くなることが少なくありません。

サ高住事業は投資額が大きいため、コンサルタントに市場調査を依頼するなど、リスクヘッジは欠かせないでしょう。

例えば利回りが10%以上などとうたっている予測収支には、家賃が30年後も同じ数字、ということがままあります。

先ほども触れた通り、入居率が低い場合や、ほかの競合サ高住が増えてきたなどといった場合には当初の見立てより家賃を下げなければいけないことも出てきます。

不動産物件は、経年で家賃も下がってくるので、その点をしっかりと考えておく必要があるでしょう。

また、土地・建物にかかる固定資産税も優遇処置がいつまで延長されるかはわからないため、しっかりと30年後の見通しも立てておくことが必要です。

メンテナンスや保険料、修繕積立金に所得税・住民税などしっかりと必要な項目が入っているのかを確認し、その数字が妥当なものなのかどうか裏付けをきちんととっておくことが大切です。

決して大きな利益が見込まれるビジネスではないものの、入居者がしっかりと入って軌道に乗れば収益は長期間安定したものが見込まれるのは確か。

しっかりとメリット・デメリットを把握したうえで、第三者の意見や地域のサ高住の動向などを把握して、土地活用に役立てていくといいでしょう。

入居率向上のためのワンランク上の取り組みとは

見学はほかの施設との違いを説明するチャンス!

施設を見学してもらう際、事前に見学のルートを設定しておくことが重要です。

その施設の特徴や売りとなっているところから見てもらうようにルートを定めると、早い段階で見学者の心象を良くすることができます。

ほかの施設も見学に行っている方に、同じような設備や劣っているところを見せても、契約にはつながらないでしょう。

他施設と差別化できるところ、自分たちの施設の優位な点を見てもらうことが大事です。

見学から契約までの流れをスムーズに

入居率を高くするには、営業活動が欠かせません。

競争相手となる施設が増え続けているのに加えて、待機者数解消のため特別養護老人ホームの開設に力を入れている自治体も増えています。

そうした競合施設が増えている状況では、「施設の見学者数を増加させるために何ができるのかを考えること」の優先順位が高くなります。

また、入居を検討する人は複数の施設を見学しているので、見学時の対応を見直し、自施設を選んでもらえるような工夫や仕掛けを行うことが重要になります。

もしあなたがサ高住の経営者になったら

- 家賃保証があっても家賃が下がることは視野に入れておく

- 限定的な補助金や税制優遇処置にむやみに振り回されない

- 複数の建設会社から相見積もりを取る

- 介護事業者選びも慎重に

- 予測収支をしっかりと精査すること

この記事の

この記事の