高齢者住宅事業は儲かるか?

介護ビジネスは、異業種からの参入や起業を考える人も多い分野であり、超高齢社会である日本の成長産業として注目を集めています。また、高齢者住宅事業は、ハウスメーカー、不動産事業者が、地主や介護事業者に積極的に営業しているため、参入を検討する企業、法人も多いことと思います。

しかし、利益をしっかり出せる事業者とそうでない事業者に二極化しているのも事実です。この事業のビジネスモデルや、医療・介護保険制度の動向などもしっかりと把握しておかなくてはいけません。

クリアすべき課題

老人ホームを起業するにあたって課題として知っておくべきポイントは次の3つです。

- 効率的な運営が不可欠

- 介護は、排泄介助や入浴介助、食事介助などサービス提供に人の力がどうしても欠かせません。

- 老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)に併設する介護サービスの職員数は、介護サービス種別により職員の配置基準があります。人件費を下げたいからといって、法定以下の人員基準にすることはできません。

- また、介護業界の有効求人倍率は、ほかの業界と比較すると、かなり高い水準にあります。

- 平均賃金は上昇傾向にあり、人手を確保するためには、少なくともエリア相場に合わせた賃金を支給することが求められます。

- しかしながら、介護事業における人件費は、売上に対する大半を占めており、適正な利益を確保するには、人員が過剰にならないように適正人員で運営することが重要です。

- 入居者の重度化も想定しておく

- 介護保険制度で定められた人員配置基準は、要介護度による違いはありません。

- しかし、重度になったり認知症が重篤になったりすると、どうしても介護負担は大きくなります。

- そうなったときでも適正な利益を確保できるように対策を練っておくことも重要です。

- 収入源の「介護報酬」は国の方針で改定される

- サ高住の家賃や有料老人ホームの利用料、管理費などは、自由に設定することができますが、介護報酬を受給する介護サービスに関しては、介護保険制度によって細かく決められています。

- 事業者の勝手で代金、費用を変えることはできません。

- 介護報酬は3年ごとに改定されます。切り下げになることもあり、それが経営悪化や倒産の引き金になることもあります。

- 立ち上げ段階から、そうしたリスクも考慮しておく必要があります。

倒産も相次ぐ厳しい現状

東京商工リサーチが発表しているレポートでは、2017年の介護・老人福祉事業の倒産件数は、115件と前年同期を大きく上回る過去最多となっています。

倒産件数が多いのはサービス種別に「デイサービスやショートステイ」「訪問介護」。企業規模別で見ると、小規模や零細規模の業者が目立っています。

以前は待機者数も多く、入所希望者が列をなしていた特別養護老人ホームですら、2015年に入所要件が要介護3以上となって以来、定員割れ施設も多くなっているなど、介護ビジネスを取り巻く環境は数年前とは大きく異なっています。

空床はあるものの人材不足により入居者を増やせない施設も…

2017年3月にみずほ情報総研が発表した調査によれば、調査に参加した550の特別養護老人ホームのうち、4分の1に当たる26%が空床を抱えていることが明らかになりました。地域別にみると、東京23区などの都市部で特に空床を抱えている施設の割合が高く、3割以上となっています。

原因として最も大きいのが人材難で、職員の採用が難しく離職率が高いことからケアするための人員基準を満たせず受け入れができないというケースです。また、地方の特別養護老人ホームでは、入所希望者が少なく空床が出てしまっている施設もあるそうです。

これは、高齢化のピークをすでに過ぎてしまい、利用対象者数が伸び悩んだり、減少したりすることが要因として考えられます。

特に特養は、介護保険制度の改定により、要介護3以上に入居基準が引き上げられたことや、民間の有料老人ホームやサ高住の増加なども空床の要因として指摘されています。

とはいえ、今後、団塊の世代が後期高齢者の仲間入りするため、病院の入院ベッドが不足することは明らかです。「医療から介護へ」の国の方針もあり、ますますニーズが高まると考えられているのが、高齢者住宅です。

せっかくの介護資源が有効に活かしきれていない可能性もありますから、地域ごとのニーズ、実情に合わせて制度づくりなどが必要かもしれません。

「特別養護老人ホームは、待機者が多いから安泰だ」というイメージを抱きがちかもしれませんが、現状は経営に苦しむ施設も少なくないのです。人材確保には特に戦略を持つことがカギとなります。

時代は「施設」から「在宅」へ

介護は成長産業とはいえ、濡れ手に粟のように、はじめれば必ず利用者が集まるわけではない点も注意したいポイント。

地域によっては、すでに介護サービス事業者が十分な数存在するので、必然的に「質の高いサービス」を「リーズナブル(納得度の高い費用)」に提供する施設に利用者が集まるのです。

今後は、国の「施設から在宅へ」という施策により、在宅サービス(訪問介護、デイサービスなど)のサービス品質に対する評価が強化される傾向にあります。施設をつくるエリアや今後の国の施策、求められるサービスをきちんと見極め、働き手をしっかり確保するための対策を練っていくことが老人ホームビジネスを始めるにあたっては必要不可欠と言えるでしょう。

いま最も収益が見込めるジャンルは

では、儲かる/儲からないという観点で見たときに、どのジャンルの老人ホームが最も有望なのでしょうか?ここでは、特定施設(介護付き)ではなく、サ高住や住宅型有料老人ホームに、デイサービスや訪問サービスを併設する前提でご説明します。

厚生労働省が発表した「介護事業経営実態調査(2017年度)」から介護サービスの種類別の収益性(収支差率)を見ると、高齢者住宅に併設することの多い「訪問介護」「デイサービス」は、全サービス平均の3.3%よりも高いことがわかります。

- 訪問介護…4.8%

- デイサービス(通所介護)…4.9%

- 全サービス平均…3.3%

また、日本政策金融公庫が2016年に発表した以下の資料によれば、規模が大きいほど黒字化している割合が大きいことがわかります。

これらからサ高住、住宅型有料老人ホーム事業で利益を残すためには、規模と併設する介護サービスでしっかりと利益が得られるかどうかがポイントになることがわかります。

介護施設を経営するメリット・デメリット

介護施設を経営する一番のメリットは、一般的な賃貸住宅よりも高い収益や利回りが見込めることです。

例えば、面積が大きな土地を活用するとき、一般的な賃貸住宅などでは需要と供給のバランスを考えて、ビジネスとして成り立つのか慎重に結論を出さなければなりません。しかし、介護施設の場合は高齢化が進む現状では今後も多くの需要が見込めるため、たとえ大きな土地であっても経営的な魅力は十分にあると言えます。

ほかにも、一般的な賃貸住宅のように駅からの近さや近隣に娯楽施設などが求められるわけではなく、施設によっては保証金や補助金がもらえることもあります。土地を所有するオーナーにしても、固定資産税や相続税などの節税効果が高く、建物内部の設備などの修繕は運営事業者が負担することになるのでランニングコストはほとんどかかりません。

広い土地の活用方法に悩んでいるなら、介護施設として活用するのは大きなメリットあります。

一方、デメリットはある程度の広さの土地が必要であり、投資する額が大きくなることです。需要があるとはいえビジネスなので,失敗したときの損失は大きいものです。

また、施設によっては総量規制があるため自由に建築できず、介護施設経営ができる人はおのずと限られてしまいます。

有料老人ホーム・サ高住の事業収支について

新規参入業者が増える見込み!?

社会の高齢化や少子化、それにともなうニーズの変化によって、有料老人ホームやサ高住が急増。介護業界に参入する事業者も増える一方で、今後の新規参入を考えている方も少なくないでしょう。

しかし、ビジネスとして参入する以上、利益を見込めなければ意味がありません。そこでここでは、有料老人ホーム・サ高住の収益構造について解説します。

しっかりと内容を把握したうえで事業計画を立ててください。

事業収支の予測が大切なのは有料老人ホームもサ高住も同じ

(自社物件で事業を行った場合)

| 損益収支シミュレーション | |

|---|---|

| 収入 ※① | 家賃 |

| 管理費 | |

| 介護サービス費 | |

| 上乗せ介護費 | |

| 食費・その他サービス | |

| 支出 ※② | 人件費 |

| 施設維持管理費 | |

| 食事・その他サービス関係費 | |

| 広告費・事務費用 | |

| 建設借入利息 | |

| 固定資産税等 | |

| 減価償却 | 建物・設備関係償却 |

| 開業費関係償却 | |

| キャッシュフローシミュレーション | |

|---|---|

| CF入金 | 損益(収支差額)※①-② |

| 受け取り入居一時金自己資金 | |

| 建設借入金 | |

| 短期借入金 | |

| CF支出 | 入居一時金償却 |

| 退去金償却 | |

| 建設関連費用 | |

| 建設借入金元本返済 | |

| 開業費用 | |

| 法人税等 | |

高齢者住宅の収支検討は、損益とキャッシュフロー(CF)の2つの視点からのシミュレーションが必要となります。収支差額は、その年度ごとにどれだけの利益が出たのかを示すもので、その年度の収入から支出、減価償却を差し引いたものです。

CFも単年度ごとに計算しますが、その残高は翌年に繰り越されて累計として続いていきます。そのため、単年度の収支で見るのではなく、全体の流れとして検討する必要があります。

大規模な修繕費用等の支出によって単年度のCFがマイナスになることは問題ありませんが、累計がマイナスになるということは、その時点で運転資金が回っていないことを示しています。

こうした資金の流れというのは、有料老人ホームでもサ高住でも同じこと。資金を潤滑に回していくためにも、損益とキャッシュフローについてはしっかりと確認しておきましょう。

また、上記の損益モデルは「賃貸事業」と「介護サービス事業」を合算したものとなっていますが、この事業に関しては、あくまで別々に収支を考える必要があります。

満室になっても赤字の家賃設定をし、その赤字分を介護事業で補填するというモデルは今、とても厳しくなっています。両事業で、適正な利益がとれるように、しっかりと計画を立てることが重要となることを補足しておきます。

有料老人ホームの収益構造・事業収支について

有料老人ホームでは入居一時金が大きな収入源に

有料老人ホームの収入源は、入居一時金と月額利用料(家賃、管理費、食費など)が基本。これに、介護事業も行う介護付き有料老人ホームでは、介護費用も収入の一部となります。

このうち、大きな割合を占めるのが入居一時金ですが、昨今では0円~数千万円(なかには数億円)など金額設定には大きな幅があります。

これらは、もちろん利用者のニーズに応える形でもありますが、その企業の資本力や理念なども複雑に考慮されており、一概に「この場所だから◯◯万円が相場だろう」などと決められるものではありません。しかし、あくまでですが一定の算定方法はあります。

{(初期投資に要する原価費用+維持に要する原価費用)÷総延べ床面積}

×

(当該居室面積+当該入居者負担共用部分面積)

参考にしてみてはいかがでしょうか?

ただし、2012年の「高齢者の住まい方」の改正以降、サ高住が増えたことで「入居一時金ゼロ」がスタンダードになっています。

高級路線の施設や、立地が極めて良い場所にあって、分譲住宅や一般的な賃貸住宅でも人気が出るような場所以外では、一時金は設定しづらくなっていることも補足しておきます。

サ高住の収益構造・事業収支について

利用者にとってサ高住の魅力は、高額な入居一時金を必要としない点にあります。裏を返せば、事業者にとっては入居一時金を収入源としづらい状況とも言うことができます。

だからこそ、サ高住では家賃収入が大きな割合を占めるということになります。そもそもサ高住は介護施設ではなく、高齢者向けの“賃貸住宅”ですから、当然とも言えますね。基本的には、例えばアパートやマンションなどの不動産賃貸事業と同じ収益構造。

サ高住に関しては、有料老人ホームのように国からの指針はありませんが、「バリアフリーであること」「25㎡以上の広さを備えていること(共用設備がある場合は18㎡)」など、設備に条件があるので、建設前(または物件の購入前)にしっかりと確認しておきましょう。

特定施設はより安定収入が得られやすい

特定施設とは、提供する介護サービスや人員、設備などが、厚生労働省の定めている一定水準を満たしている施設のことです。特定施設になると「介護付」「ケア付」の老人ホームとして募集できるため、利用者を集めやすくなっています。

利用者の介護度に合わせて定額の介護報酬が給付されるため、経営計画や事業収支が立てやすく、その分の収入が安定すると考えられます。利用者視点で考えると、介護保険内であればどのようなサービスを受けても費用が一定額なので、安心して利用することができます。

また、特定施設は総量規制の対象であるため、ひとつ介護施設が開設されると、近隣に新たな介護施設が建つ可能性はほとんどありません。競合に利用者を奪われる心配がないため、収入が突然落ち込むようなことも少ないと考えられます。

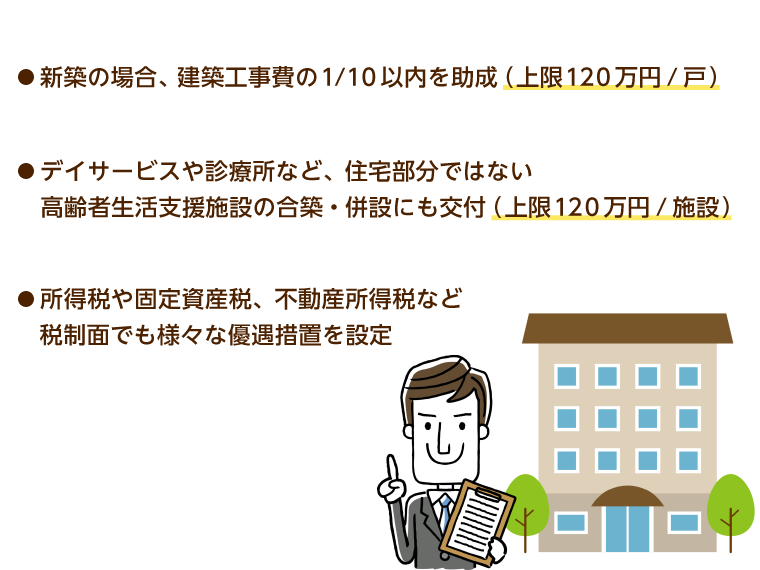

サービス付き高齢者向け住宅には補助金が出る

こうした施設を開業するには数億円となる巨額の資金が必要となりますが、サ高住では、条件をクリアすると国土交通省からの補助金が支給されます。

開業にあたって融資などに資金調達の多くを任せなければならないほかの施設に比べて、その難易度が低いため、現在多くの業者が参入し、数を増やしているような状況です。

市区町村の許可が必要に

現在、こうしたサ高住の建設に対する補助金は、建設する地域の自治体の意見を聴取し、自治体の目指す街づくりの方向性に支障を及ぼさないかどうか確認することが求められています。

特に、都市再生特別措置法に基づいた立地適正化計画を定めている市区町村では、居住誘導区外にこうした施設を建設する場合などには、地域におけるこうした施設の必要量など、さまざまな観点から自治体の意見を聞く必要があるでしょう。

一部の住宅については補助金が縮小される

また、このサ高住の整備補助金は、2018年度から見直されています。

以前からある施設を改修する場合の費用への補助金は以前よりも上限が高くなり充実する傾向となりましたが、新築に対しては、小規模な住戸への補助限度額が以前よりも少なくなって併設施設への補助金が廃止され、今まで補助限度額が高く設定されていた、いわゆる夫婦型と呼ばれる住戸についても、全住戸の2割に制限されるなど、縮小する傾向にあります。

老人ホーム・介護施設運営の優遇措置

サービス付き高齢者住宅には税制面での優遇あり

高齢化に伴い需要も伸びている老人ホームの中でも、サ高住は、固定資産税や不動産取得税などの税制面で優遇処置が2019年3月末まで実施されています。

建設費用や設立にあたっても補助金・助成金があるサ高住ですが、建設した後もさまざまな税制優遇がありますので、しっかりと確認し、安定的な経営に向けて活用していきましょう。

サービス付き高齢者向け住宅の「固定資産税優遇」

サ高住の建設費を、国または地方公共団体から補助を受けている場合、一定の要件を満たすことで2019年3月末まで最大5年間の固定資産税軽減が受けられます。

- 固定資産税優遇の要件

-

-

- 1戸当たりの床面積30㎡以上(共有部分含む)※ただし、一般新築特例は40㎡/戸

- 戸数10戸以上

- 主要構造部が耐火もしくは準耐火構造

- 建設費補助を国もしくは地方公共団体から受けていること

具体的に受けられる優遇は、固定資産税の優遇が2分の1以上、6分の5以上の範囲内において軽減されます。つまり、最大83%から50%の固定資産税が軽減されることとなるのです。

ちなみに、軽減率は、市町村ごとに条例で定められているため、建設するエリアによって異なることは念頭に置いておきましょう。

サービス付き高齢者向け住宅の「不動産取得税優遇」

サ高住を建設するにあたって、家屋や土地などの不動産を取得する際には、不動産取得税の控除などが受けられます。

- 不動産取得税優遇の要件

-

-

- 1戸当たりの床面積30㎡以上(共有部分含む)※ただし、一般新築特例は40㎡/戸

- 戸数10戸以上

- 主要構造部が耐火もしくは準耐火構造

- 建設費補助を国もしくは地方公共団体から受けていること

具体的には、家屋の場合は1戸当たり課税標準から1200万円が控除されます。また、土地取得の場合には、家屋の床面積の倍となる面積に相当する価額等が不動産取得税から減額されます。

老人ホームの中でも、唯一建築費用の補助や税制優遇が受けられるサ高住。建設や、創業を考えている方は、しっかりとチェックして活用しましょう。

この記事の

この記事の