サービス付き高齢者向け住宅の概要

サービス付き高齢者向け住宅は「サ高住」とも呼ばれ、主に自立や介護度の低い高齢者を対象に民間事業者が運営する、バリアフリー対応の賃貸住宅です。2011年に「地域包括ケアシステム」拡充の施策として創設されました。

申し込みから入居までの待機期間は比較的短く、60歳以上の方、もしくは要介護認定を受けた60歳未満の方を対象にしています。当然、一般的な賃貸マンションなどとは違い、高齢を理由に入居を断られることはなく、契約更新の必要もありません。

日中は介護や医療の有資格者が常駐していますが、日常的な介護は不要なため、介護職員による見守りや生活相談を受けながら、自宅同様に自由な生活を送ることができます。

サービス付き高齢者向け住宅は「一般型」と「介護型」に分かれており、一般型は一人暮らしや高齢夫婦だけでの生活に不安がある方に適しています。介護が必要になれば個別に契約して、訪問介護サービスなどを利用することになります。

介護型は厚生労働省から「特定施設」の指定を受けているため、常駐する介護職員から介護サービスや生活支援を受けることができます。介護付き有料老人ホームと同程度のサービスが受けられるため、介護度が高い方にも対応できます。

サービス付き高齢者向け住宅の入居率の現状

サービス付き高齢者向け住宅の稼働率は95%以上が理想?

サ高住事業には、土地オーナーに建物を建設してもらい、家賃を払って一括で借り上げる「サブリース方式」と、自社物件として事業を行う方式がありますが、いずれにしても土地オーナーへの家賃負担や金融機関への返済を考えれば、早い段階で稼働率を上げて収入を確保することが不可欠です。

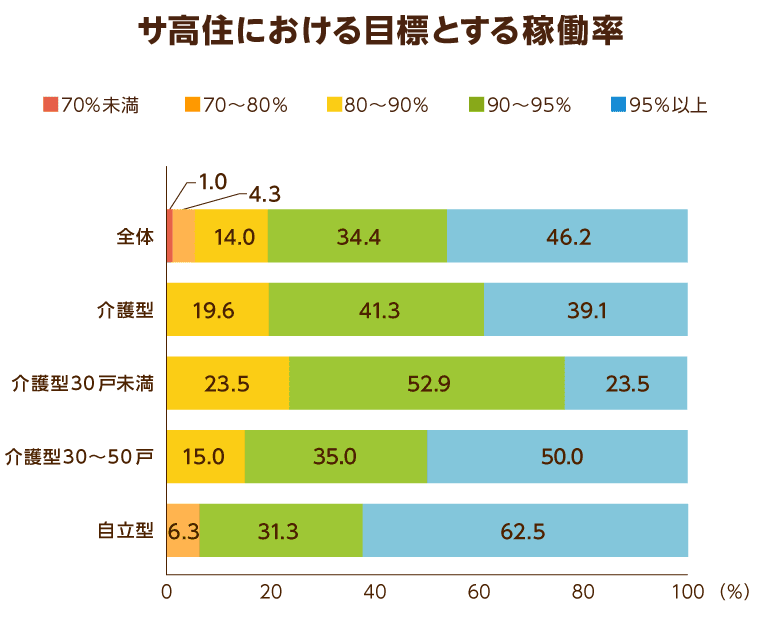

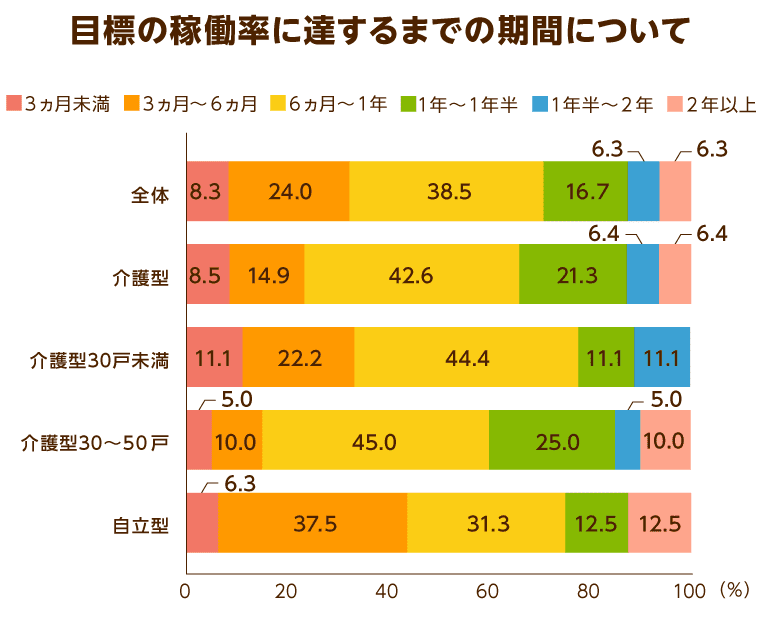

住宅改良開発公社による、サ高住を開設した運営主体を対象に行ったアンケート調査では、「サービス付き高齢者住宅の目標稼働率は90%以上」と回答している運営主体は全体の約80%。

さらに、その目標稼働率を達成するまでにかかるだろうと予測している期間については、1年未満のところが約70%となっています。

いかに開設前の準備と、開設後にスムーズに入居者数を増やしていくかが大切なのかがわかりますよね。

ましてや、介護サービスを併設していないところであれば、介護保険収入なども見込めないため、あくまでも賃貸住宅として一定の稼働水準をキープしなければいけません。

サービス付き高齢者向け住宅はすでに飽和状態?

地域によっては供給過多の状況に

現在、サ高住は供給が増え、地域やエリアによっては飽和状態にあります。建設に補助金が支給されるようになったこともあり、今まで介護事業に携わってこなかった法人も介護業界に参入し、建設ラッシュとも言える状態になっているのです。

また、不景気で所得が低い方が多くなっているという世情を反映してなのか、費用が高く、入居者が集まりにくい高級な有料老人ホームよりも、特別養護老人ホームと変わらない水準の出費で入ることができるものなど、低価格を売りにした老人ホームが増えつつあります。

そうしたことも影響して、サ高住は以前ほど簡単に入居者を集めることが難しくなっていると言えるでしょう。

老人ホーム・介護施設・サ高住の効果的な広告とは?

サ高住の平均的な入居率は89%

サービス付き高齢者向け住宅を運営するうえで最も大切なのが、入居率です。

入居率を上げるためには多くの入居者を集める必要があり、競合する施設が増えれば増えるほど、入居者獲得の競争は激しくなります。

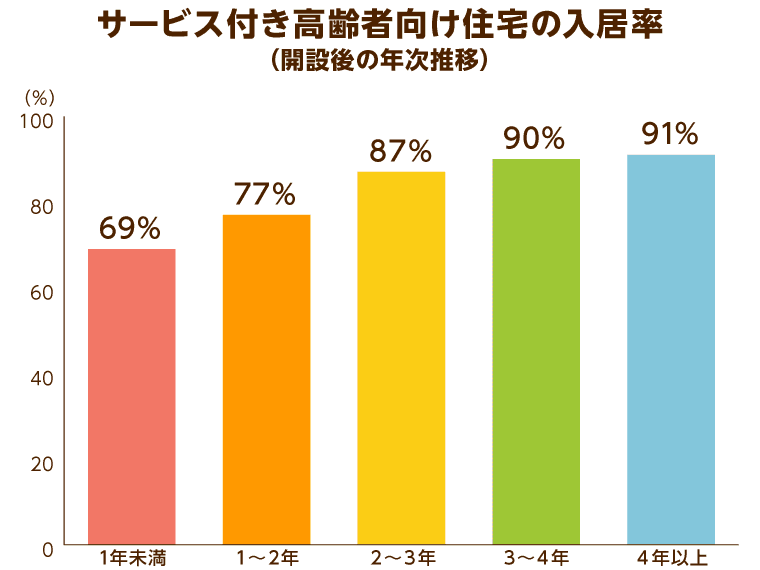

2019年に国土交通省から発表された「サービス付き高齢者向け住宅に関する現状」を見てみると、開設から1年未満であるサ高住の入居率は69%でした。開設から2年以上経過すると入居率は80%を超えて、安定する傾向にあることがわかります。

損益分岐点を入居率75~80%に設定している大手事業者であれば問題ないかもしれませんが、中小事業者の中には満室でも家賃収支だけを考えると赤字になっているところもあります。そのような業者は、併設する訪問介護サービスなどの介護事業収入で赤字分を補填することで運営を続けているのが現状です。

そう考えた場合、「開設から2年以上経過で89%」という入居率は、すべての事業者が安心できる数字ではありません。そもそもサ高住の赤字をほかの介護事業で補填するというビジネスモデル自体に問題がありますが、いずれにせよ短期間で満室化し、2年経過した時点で満室の状態をキープできていることがサ高住の経営を安定させるひとつの目安なります。

そこでここからは、入居者獲得のためのプロモーション方法について考えていきましょう。

入居者募集のためには“どう知ってもらうか”がポイント

不動産仲介業者やケアマネージャー任せではダメな場合も

老人ホームや介護施設、サ高住の開設後、入居者を獲得するにあたって今まで課題となっていたのが“情報提供力”でした。

特に、サ高住への高齢者の認知度は、まだまだ「名前は聞いたことあるけれど…」という程度。だからこそ、物件の情報をしっかりと開示していきたいところです。

とは言え、街中にある不動産仲介業者では、物件を説明するのに知識や時間がかかる高齢者住宅をあまり扱うことがありません。

また、介護サービスを提供していなければケアマネージャーがサ高住を紹介することはあまりないようです。

大阪府が2011年にサービス付き高齢者住宅に入居する高齢者を対象に実施した「高齢者の住まいと生活支援のあり方に関する調査」では、「今の住まいを探して決めた人は誰か」という問いに対して半数近くの46.4%が「子ども・兄弟などの親族」となっており、「本人」が決めたという35.2%よりも多くなっています。

その一方で、「ケアマネージャー」と答えたのは全体のわずか6.6%となっています。介護サービスを提供していない物件は別として、約6割の物件が「認知症の方も受け入れる」とある中で、ケアマネージャーや地域包括支援センターから紹介を受けることができていないのは、そうした機関に対する営業方法の工夫が不足しているのも、課題の一つと考えられます。

入居率を高めるための広告の方法とは

サ高住、と一口に言っても最近はさまざまな高齢者のニーズに合わせたタイプのサ高住が増えてきています。

高級路線でホテルのような内装になっていたり、カラオケや娯楽設備が充実したもの、居室を広めに設定しているところ、認知症や重介護、医療ニーズのある高齢者でも入居できるサービスを整えているところだったりとさまざまです。

サ高住を造るときには、近隣にある高齢者人口や世帯数、今後の人口推移の動向、地域の特養待機者数などを把握し、医療ニーズが高いのか、特別養護老人ホーム待機者向けにしたいのか、それとも自立や介護度の低い一人暮らしの高齢者に住んでもらいたいのかなどをはっきりとさせておきましょう。

ニーズに合っていなければ、当然ですが入居者は集まってきません。そして、ニーズに合っていたとしても、目的とする入居者層に合わせた価格設定や広告の仕方が変わってきます。

ニーズを把握すると同時にきちんと押さえておきたいのが、近隣にある類似施設の動向です。

全国で約7,000あるサ高住は、地域によってその数にも大きく開きがあるので、有料老人ホームなども視野に入れ、同じような条件下でどんなサービスを提供しているのか、賃料はどのくらいなのかを把握し、それぞれの入居率なども参考にすることが大切です。

そうすれば自ずと、オープンさせようとしている老人ホーム・介護施設・サ高住が相場より価格設定が高いのか、低いのかという点や、ほかにないサービスがあるのかなどが見えてきます。

ほかの施設より価格が高めであれば、その分の付加価値をつけなければいけませんし、近隣の住宅が持っていないサービスを持っているのであればその点は大きな強みとなります。広告を考える場合は、付加価値に絞って打ち出していくというのも有効な方法です。

これらをまとめると、開設前の事前の調査(商圏調査)で把握したいのは、以下の5点です。

- 高齢者人口・世帯数の現状と予測

- 特養待機者数

- 周辺施設の運営状況(特徴的サービス、稼働率、入居費用)

- サービスニーズ(どのようなサービスが求められているか)

- 商圏エリア(どのエリアから集客するか)

すでに飽和状態にあるエリアも多いため、建設会社から得られる簡易的な調査データだけで戦略を立てることはおすすめできません。納得できるまで調査をして、「勝てる戦略」を練ってから事業化を目指しましょう。

井の中の蛙状態では、オープンしたら入居者が集まらなかった…ということになりかねません。このときにしっかりと地域のニーズにあったサービスを提供できているのか、ほかにはない独自性があるのかを確認しておきましょう。

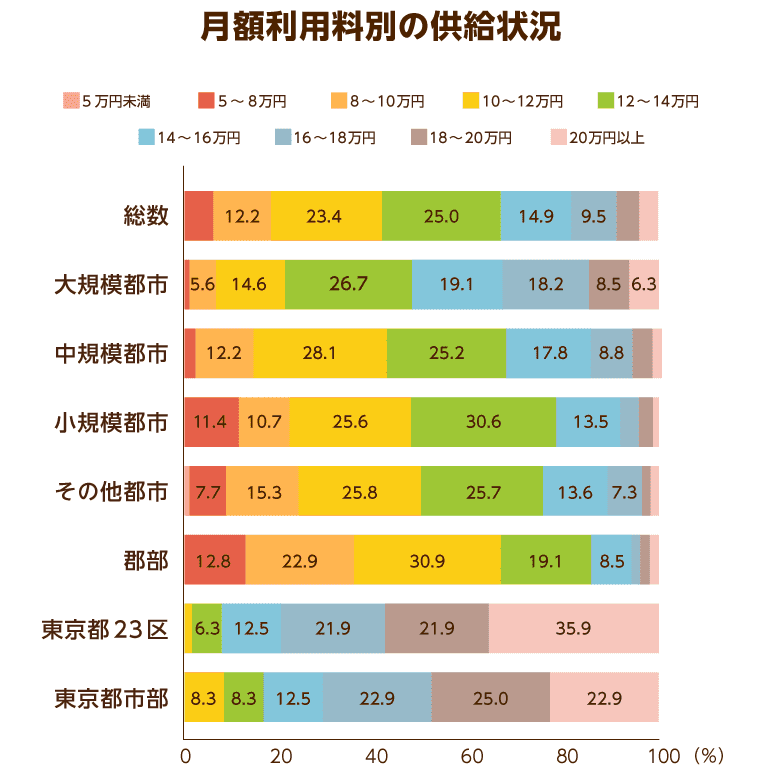

サ高宅は、部屋の広さや月額利用料などで地域差も大きくありますから、全国的な平均ではなく、地域で見ていくことが大切です。

発信する情報はできるだけ多く、計画的に

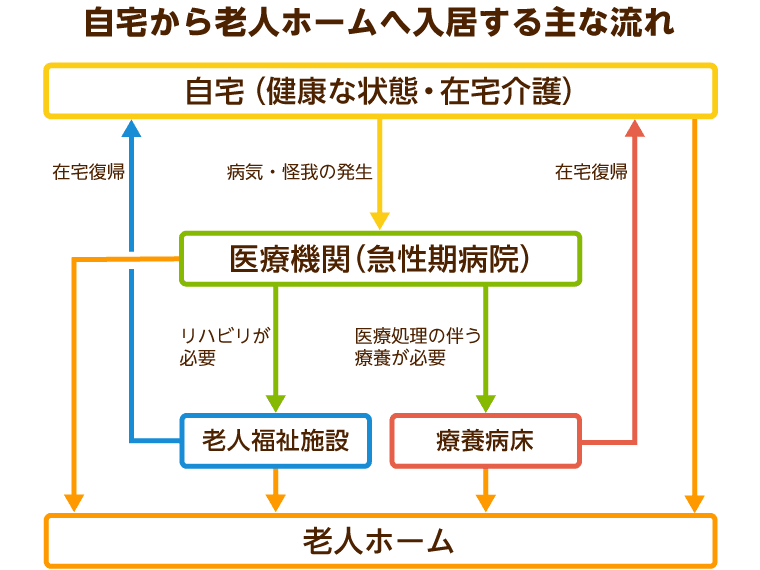

「元気なうちに安心して暮らせる住まいを探したい」という方、「在宅介護の限界が来てしまった」という方、「病気や怪我で入院していて、退院となったときに自宅で介護生活ができない」という方など、入居の動機はさまざまです。

上記の図にあるように、入居にいたるケースは人それぞれですから、想定する入居者の方がどのルートで入居を検討しているのかを想定し、それぞれに合った対策が必要となります。選ぶ側の視点に立って、どこで・どんな情報を発信するのかが大切になってくるのです。

ほかの施設とは何が違うのか、館内の様子やサービスの内容、食事の様子、雰囲気やスタッフの人柄などをわかりやすく、そして見やすい形で提供して、入居率を高めていきましょう。

この記事の

この記事の