所得や家計に合わせて幅広い価格帯から選択可能

足立区はつくばエクスプレス線(TX)や日暮里・舎人ライナーが開通し、北千住駅をはじめ、それぞれの路線の各駅でにぎわいを見せるようになりました。

流入経路の整備から人口が増えることは確実視され、それにともなった要介護認定者の増加に対し、区では特別養護老人ホームや介護老人保健施設など大規模施設の整備を進め、入所待機者の解消を図っています。

また区では、高齢者の就労や社会活動への参加、生涯学習、生涯スポーツなどの支援を積極的に行なっており、来るべき超高齢社会への準備を着々と進めています。

一方で、有料老人ホームの数はそれほど多くはなく、そのほとんどが介護付有料老人ホームとなっており、選択の余地は少なくなっています。

費用面に関しては幅広く設定されており、入居一時金が0~1億円超、月額利用料も17~20万円超と、所得や家計の事情に合わせて選べるフレキシブルさがあると言えるでしょう。

足立区は、昔は海辺に接していたこともあり、低湿地帯の一部でした。今も大きな河川に囲まれる地域の特性上、急な坂などはなく、高齢者が散歩したり移動したりといった際の負担は少ないでしょう。

また農家も多いために、郊外では23区内とは思えないほどのんびりとした田園風景が広がっているところもあり、高齢者にとっては平穏な日々が過ごせるはずです。

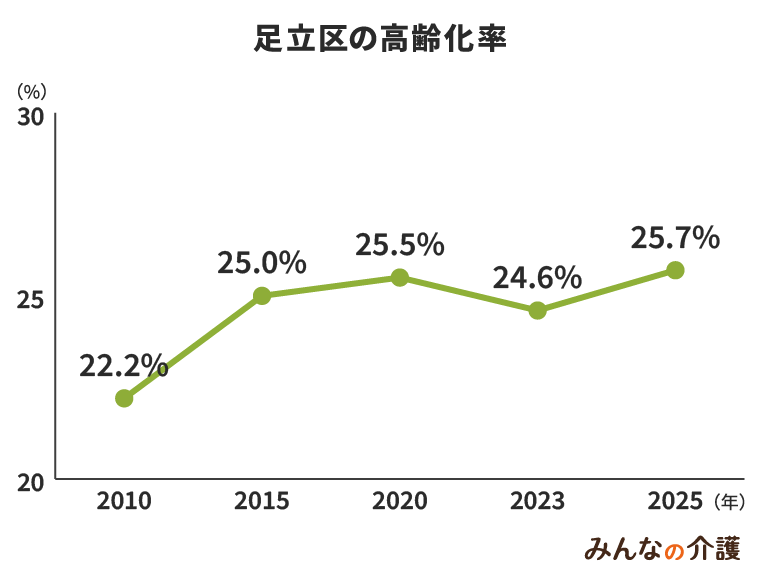

足立区の高齢化率は2023年には24.6%になった

足立区は1985年当時、人口約62万人に対して高齢者(65歳以上)人口は約4万7,000人、高齢化率は7.5%ほどしかありませんでした。

しかし、その後高齢者人口は急増していき、2000年には高齢化率は15%(高齢者人口約9万2,000人)、2010年には22.2%(高齢者人口約14万2,000人)、2015年には25.0%(高齢者人口約16万2,000人)に達します。

わずか30年の間にこれだけ高齢化が進む自治体というのは、他の国ではほとんど見られないことです。

特に後期高齢者(75歳以上)の人口数の増え方が大きく、2023年の時点で9万3,802人です。

将来的には、足立区の高齢化率自体はほぼ横ばいの数値を取ることが予想されており、2025年時点では25.7%になる見込みです。

2025年は団塊世代が後期高齢者になる年であり、介護保険制度の運用や区の高齢者福祉政策が一つのピークを迎えると言われています。

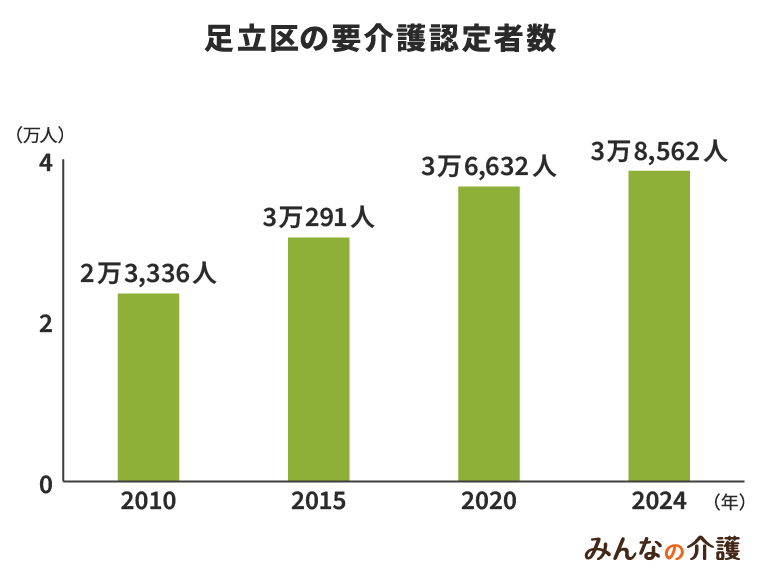

要介護認定者数が23区で4番目に多い

足立区における2024年の要介護認定者(以下要支援を含む)の数は3万8,562人で、介護サービス受給率は約8割となっています。

要介護認定者数は2010年時には2万3,336人だったので、14年で約1万5,000人が新たに認定されたことになります。

サービス受給者も2010年時より1万2,000人近く増加しています。

他の区と比較しても最多という結果になっています。

なお、足立区の高齢者(65歳以上)人口は世田谷区に次いで2番目に多い16万9,573人(2023年時)でした。

2025年には団塊世代が後期高齢者(75歳以上)となりますが、足立区においても介護保険給付費がさらに増加していく推計。

介護保険料基準額(月額)も2011年まで4,380円だったものが、2012年から5,570円に、2015年には6,180円、2024年で6,760円にまで増額しています。

銭湯で入浴を楽しみながら介護予防ができる「ふれあい遊湯う」

足立区では、2016年10月から「介護予防・日常生活支援総合事業(以下総合事業)」が始まり、高齢者の自立のサポート、そして介護予防の強化に区を挙げて取り組みを進めています。

総合事業は「介護予防・生活支援サービス(要支援1・2の認定を受けた方)」と「一般介護予防サービス(65歳以上であれば誰でも参加可能)」とがあり、自治体の独自色を打ち出せる一般介護予防サービスでは、足立区もさまざまな事業を展開。区内の高齢者への参加を呼び掛けています。

足立区で行われている一般介護予防サービスの主なものを挙げると、「はつらつ教室」や「パークで筋トレ」「ふれあい遊湯う」など。

「はつらつ教室」は、区内の地域学習センターやプールで開催される運動機能の向上を目的にした介護予防教室で、筋力トレーニングや体操などを行っています。

「パークで筋トレ」では公園や広場を利用して筋トレ、ウォーキング、ストレッチ、健康器具を使った運動、運動相談などを実施。区内各地の公園で毎週または毎月行われています。

また、「ふれあい遊湯う」は健康増進と介護予防を目的に、区内にある銭湯で入浴を楽しみながらレクリエーション行事を行うという内容で、入浴料200円のほか、昼食代500円が別途掛かります(昼食はお弁当を持参するという形でもOKです)。

それぞれの一般介護予防サービスについて詳しく知りたい場合は、足立区のホームページもしくは最寄りの地域包括支援センターでチェックできます。

「パークで筋トレ」と「ふれあい遊湯う」は事前申し込みが不要なので、直接会場に行くことで参加可能です。

地域と連携して「孤立ゼロプロジェクト」を推進

足立区では現在、高齢者が住み慣れた地域で人生の最後まで生活し続けることができるよう、「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」の5つが確保される「地域包括ケアシステム」の構築を目指しています。

そのために医療面では、かかりつけ医や有床診療所、地域の連携病院の確保、介護面では訪問介護、訪問看護、通所介護など在宅系サービスの充実化が必要に。

生活支援・介護予防の面では老人クラブ、自治会、ボランティア、NPOの協力体制の強化といったことが重要視され、現在区を挙げて取り組みが進められています。

足立区では現在、自助(自身や家族によるケア)、互助(ボランティア、地域住民の取り組み)、共助(介護保険、医療保険制度)、公助(自治体などが提供するサービス)の体形化、組織化に力を入れており、中でも都市部においては「互助」の強化に力を注いでいます。

そのなかで中核的な役割を果たしているのが地域包括支援センター。高齢者福祉に関する総合相談を受け付けているほか、地域住民や協力機関と連携して「孤立ゼロプロジェクト」を推進。

また、一人暮らしをしている高齢者や高齢者のみ世帯を訪問しての個別相談や、家族介護者教室の開催、介護予防教室の開催なども積極的に行っています。

また足立区医師会から派遣された「もの忘れ相談医」に、認知症に関する相談をお願いすることもできます(相談日はセンターごとに定められており、事前予約が必要です)。

権利擁護センターあだちとは?

足立区では高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して生活していけることを目的に、「権利擁護センターあだち」を設置し、福祉サービスの利用支援事業を展開。

事業内容は「地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)」、「成年後見制度支援事業」、「高齢者あんしん生活支援事業」の3つの柱で構成されています。

地域福祉権利擁護事業とは、認知症を患った高齢者や障がい者の方に対し、各種福祉サービス・介護サービスの選択や利用に関する相談、助言、そして支払い手続きの支援を行うというもの。

具体的には、「福祉サービスの利用援助(情報提供、助言、各種手続き)」、「日常的金銭管理サービス(年金、福祉手当の手続き、税金や公共料金の支払いの手続き、不当な契約の解約の手続きなど)」、「書類などの預かりサービス(年金証書、預貯金通帳、権利証、契約書類、保険証書、実印など)」等が行われています。

成年後見制度支援事業は、判断能力がさらに低下している方向けのもので、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が、本人に代わって法律行為の代行、不利益な契約の取り消しなどを行えるようにすることが目的。

既に判断能力が不十分な方を対象にした「法定後見制度」と、将来判断能力が低下した時に備えるための「任意後見制度」があります。

高齢者あんしん生活支援事業は、主に一人暮らしの高齢者を対象にしたもので、「あんしんサービス(入院、施設入所の際の保証人に準ずる支援、契約の立ち合い)」、「生活支援サービス(預貯金、郵便物の管理、区役所での各種手続きの支援)」、「種類など預かりサービス(通帳や保険証書などを預かる)」等が行われています。