高級住宅街を擁する割には低額で利用できる介護施設が多い

大阪と神戸の中間に位置する西宮市は、両都市に電車で15分ほどという好立地からベッドタウンとして発展してきました。

閑静な住宅街には2023年には約48万2,796人の市民が住み、過去には「阪神間モダニズム」という言葉が生まれたほど、ライフスタイルを確立しています。

総人口数は2005年に尼崎市を抜き、兵庫県内で第3位の数です。

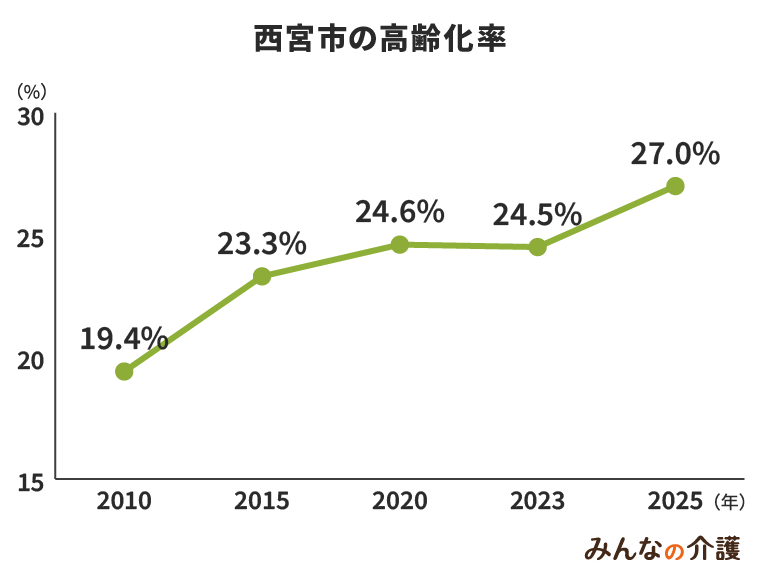

2023年の調査では、65歳以上の高齢者の数は11万8,080人となっており、高齢化率は24.5%でした。

高齢化率については、兵庫県全体や全国平均と比べて低い数字ではありますが、超高齢社会への歩みは止まりません。

そうした高齢者の受け入れ先となる老人ホームですが、神戸市ほど数は多くなく、入居待ちをしている高齢者が数多くいるのが現状です。

介護保険の施設サービスである特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設に加え、住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホームと種類は揃っているため、種類面での選択肢は幅広いです。

ですが定員数がそれほど多くないため、希望の条件に合う施設があれば早めに見学や体験入居などを申し込むと良いでしょう。

市内には高級住宅街がたくさんありますが、利用料はそれほど高額ではありません。

住宅型有料老人ホームや介護付有料老人ホームでも月額利用料が20万円台からあり、神戸市よりは平均的に低額で利用できます。

また今後は、低額で利用できる介護付有料老人ホームなどの整備が検討されているほか、ケアハウスの整備も計画されており、所得や経済状況に関係なく安心して暮らせる施設整備に期待されています。

西宮市は特に、75歳以上の後期高齢者の増加が著しく、今後は医療・介護サービスに対するニーズが高まっていくものと推測されています。

そこで市では、高齢者福祉の面でさまざまなサービスを展開しています。

例えば、公共交通機関を使って外出することが難しい要介護度4・5の高齢者に対して、公共機関や病院等に行く際に使える福祉タクシー利用券を交付。

利用料金の一部を助成する、福祉タクシー派遣事業を実施しています。

それと同時に、70歳以上の高齢者に対して外出することでの社会参加を促すため、電車やバス、タクシーの割引購入証を交付する高齢者交通助成事業を実施するなど、高齢者が生き生きとした生活が送れるような施策がたくさん行われています。

老人ホームの数の少なさは否めませんが、入居さえできれば、きっと充実したシニアライフになるでしょう。

2040年までには西宮市の高齢化率は30%を超える見込み

西宮市は高齢者が徐々に増えていますが、総人口も増えている都市です。

2017年の総人口は48万5,349人、2023年には48万2,796人となっておりほぼ横ばいで推移しています。

総世帯数は21万5,651世帯となっており、夫婦だけの世帯や単独世帯が増えており、高齢夫婦世帯や高齢者の独り暮らしも増えています。

高齢者のみの世帯数は5万46世帯となっており、全世帯数の約23%となっています。

高齢化率は上がっており、0歳~14歳までの子供世代と15歳~64歳までの世代は減少しています。

2017年には0~14歳は総人口に対し14.3%、15~64歳までが62.4%、65歳以上は11万2,959人、2023年には0~14歳は総人口に対し13.1%、15~64歳までが62.4%、65歳以上は24.5%となっています。

少子高齢化の波が西宮市にも押し寄せているのが分かります。

65歳~74歳までの前期高齢者の数は、2015年まで増加してしましたが、現在は横ばい状態です。

2020年の調査によると前期高齢者数は5万7,242人で、高齢者人口の49.0%を占めています。

一方、後期高齢者数は増え続けており、2020年には5万9,588人、高齢者人口の51.0%です。

西宮市では、後期高齢者よりも前期高齢者の方が多いのが分かります。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

全国や兵庫県と比べると、西宮市は高齢化率が低めです。

2023年の調査によると、高齢化率の全国平均は29.0%、兵庫県は28.9%に対し、西宮市は24.5%です。

高齢化率は低めですが、急激に高齢者数が増えているため、早急な備えが求められます。

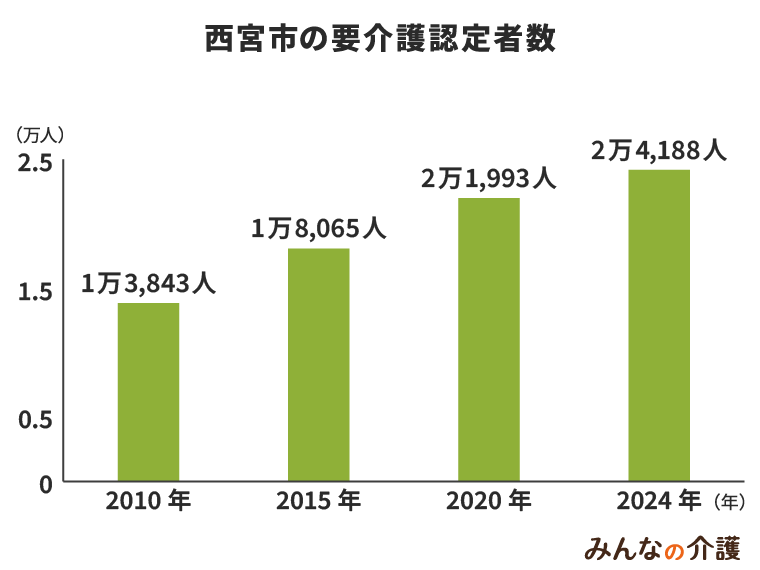

要介護認定者数は2万人超

西宮市では、要支援・要介護認定者も増えています。

2017年の調査によると、要支援認認定者が7,653人、要介護認定者が1万2,657人で、合計2万340人でした。

2023年には要支援認定者が8,730人、要介護認定者が1万5,458人で合計2万4,188人まで増加。

65歳以上の人口は、2017年には11万3,111人を記録し、認定率は18.0%でした。

2023年には65歳以上の人口が11万8,080人となり、認定率は24.5%まで上昇。西宮市は居宅サービスや施設サービスなどの介護保険サービスの普及に努めています。

65歳以上の高齢者のみの世帯も増加しており、総世帯数21万5,651世帯、65歳以上の高齢者のみの世帯は5万46世帯となっています。

特に高齢者の夫婦だけの世帯や単独世帯が増え、訪問介護などの居宅サービスの利用者も増加しているのが現状です。

自宅で暮らしている要支援認定者は、訪問介護や訪問看護、通所介護といった居宅サービスを利用している人が多く、要支援認定者は介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与などを利用する人が多いです。

施設サービスとしては、介護老人福祉施設やグループホームといった、いわゆる老人ホームの整備や増設を行っており、利用者は今後ますます増えると推測されています。

また、地域密着型サービスでは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や認知症対応型通所介護などが利用可能。

要支援・要介護認定を受けると、使える介護保険サービスが多いです。

「西宮市老人クラブ連合会」などの高齢者の自主組織も活動

西宮市は高齢者が要介護状態にならないよう、介護予防にも目を向け、介護予防事業の内容を充実させています。

介護予防の一環として、「西宮いきいき体操」という筋力向上を目的とした体操を実施。

週1回を基本として、運動仲間との交流や茶話会などが楽しめます。

「かぶとやま荘 」は市内在住の60歳以上の人や障害者、母子・父子家庭の人などが利用できる日帰り保養施設で、冷泉を利用した風呂や、簡単なリハビリができる機能回復訓練室などがあります。

高齢者が気軽に保養施設を利用できる環境を作り、高齢者の外出を推進しています。

「老人クラブ」は、概ね60歳以上の高齢者で構成された自主的な組織で、「西宮市老人クラブ連合会」もあります。

グラウンドゴルフなどのスポーツ活動や、子どもの登下校の見守りや公園清掃といった社会奉仕活動、囲碁将棋や教養講座などを行う文化教養活動を実施。

高齢者の生きがいづくり・仲間づくりのための活動で、西宮市もその活動を支援しています。

地域共生推進課がサポート窓口です。

「老人いこいの家」は、各エリアの高齢者が気軽に集まってコミュニケーションを楽しみ、心身の健康増進を図る施設です。

高齢者の孤独化が問題になっている今、西宮市は高齢者が楽しく集える場所を増やしています。

その他にも高齢者作品展・高齢者芸能大会の開催や、高齢者交通助成事業、シニアサポート事業などの推進を行い、介護予防のサポートをしています。

みみより情報広場では高齢者の生活に役立つ情報を発信

西宮市では、介護保険サービスだけでなく、さまざまな高齢者向けサポートを行うことで、高齢者が明るく楽しく暮らせる環境を作ろうとしています。

地域包括ケアシステムと一言でいっても内容は多彩で、介護予防・日常生活支援総合事業では、訪問型や通所型のサービスや、西宮いきいき体操やシニアサポート事業などを推進。

高齢者の生活サポートや介護予防を行っています。

包括的支援事業では、総合相談支援業務、高齢者虐待防止ネットワーク事業、生活支援体制推進事業、認知症地域ケア推進事業などを実施。

高齢者の権利擁護、認知症高齢者とその家族への支援などを行っています。

任意事業では、介護家族支援事業などを行っており、介護用品の支給や、認知症SOSメール配信、徘徊高齢者支援サービスなどを実施。

高齢者住宅等安心確保事業なども行っています。

「みみより情報広場」では、振り込め詐欺対策など必要な情報を伝える講座を開催していますし、「介護家族慰労事業」では、介護サービスを利用せず自力で在宅介護をしている人に慰労金を送っています。

地域包括ケアシステムに基づいた高齢者向けのサービス内容は大変種類が豊富です。

西宮市では、地域包括支援センターが中心となり、必要なケアが必要な人に届けています。

「何かサービスを利用したい」という人は、地域包括支援センターに相談すると、利用できそうなサービスを紹介してもらえるでしょう。

西宮市の福祉サービス運営適正化委員会とは?

西宮市では、多様化する高齢者の相談に対応できるよう、さまざまな相談窓口を設置しています。

「高齢者自立支援ひろば 」では、災害復興公営住宅などに入居している概ね65歳以上の単身者や高齢者夫婦世帯などを対象として、安否確認や見守り、家事援助、生活相談などを実施しています。

西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センターが窓口です。

福祉センターでは、高齢者の虐待など幸せに生きる権利を損なう問題について相談出来る「権利擁護相談」を実施。

認知症などで自分の財産が管理できない人に代わって財産管理などを行う「成年後見制度」についても詳しく教えてもらえますし、手続きのサポートなどもしてもらえます。

弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職による「権利擁護専門相談会」も開催されていますので、法律などの難しい相談も可能です。

「福祉サービス利用援助事業」を通して、自宅で暮らす認知症高齢者や精神的な障害を持つ高齢者の生活をサポートしており、認知症高齢者本人だけでなく、ご家族(介護者)も相談できるのが魅力です。

また、ボランティア育成に関しての苦情は育成センター事業課、まちづくりに関しての疑問や苦情は共生のまちづくり課、地域の福祉に関する悩みは地域福祉課などが担当窓口となっています。

「どこに相談したら良いか分からないけど、今の苦しさを相談したい」という場合は、総合窓口である地域包括支援センターに相談してみると良いでしょう。

総合福祉センターの相談支援事業課でも、「福祉総合(なんでも)相談」を実施。

その名の通りあらゆる悩みが相談できます。